Am 23. Mai 1949 verkündete der Parlamentarische Rat das Grundgesetz. In der Nacht auf den 24. Mai trat es in Kraft. Zugleich war das die Geburtsstunde der Bundesrepublik Deutschland als freiheitlich-demokratischer und sozialer Rechtsstaat. Seitdem ist unsere Verfassung immer mal wieder geändert worden - und so manche weitere Änderung wird noch gefordert. Ein Überblick.

Welche Grundgesetz-Änderungen gab es seit seiner Einführung?

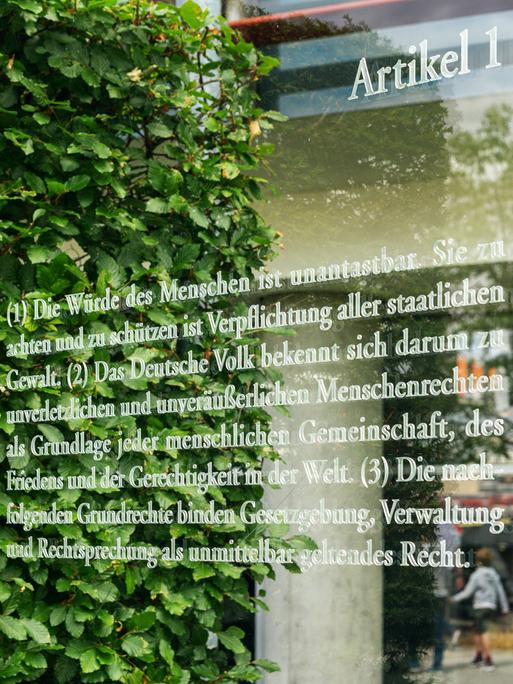

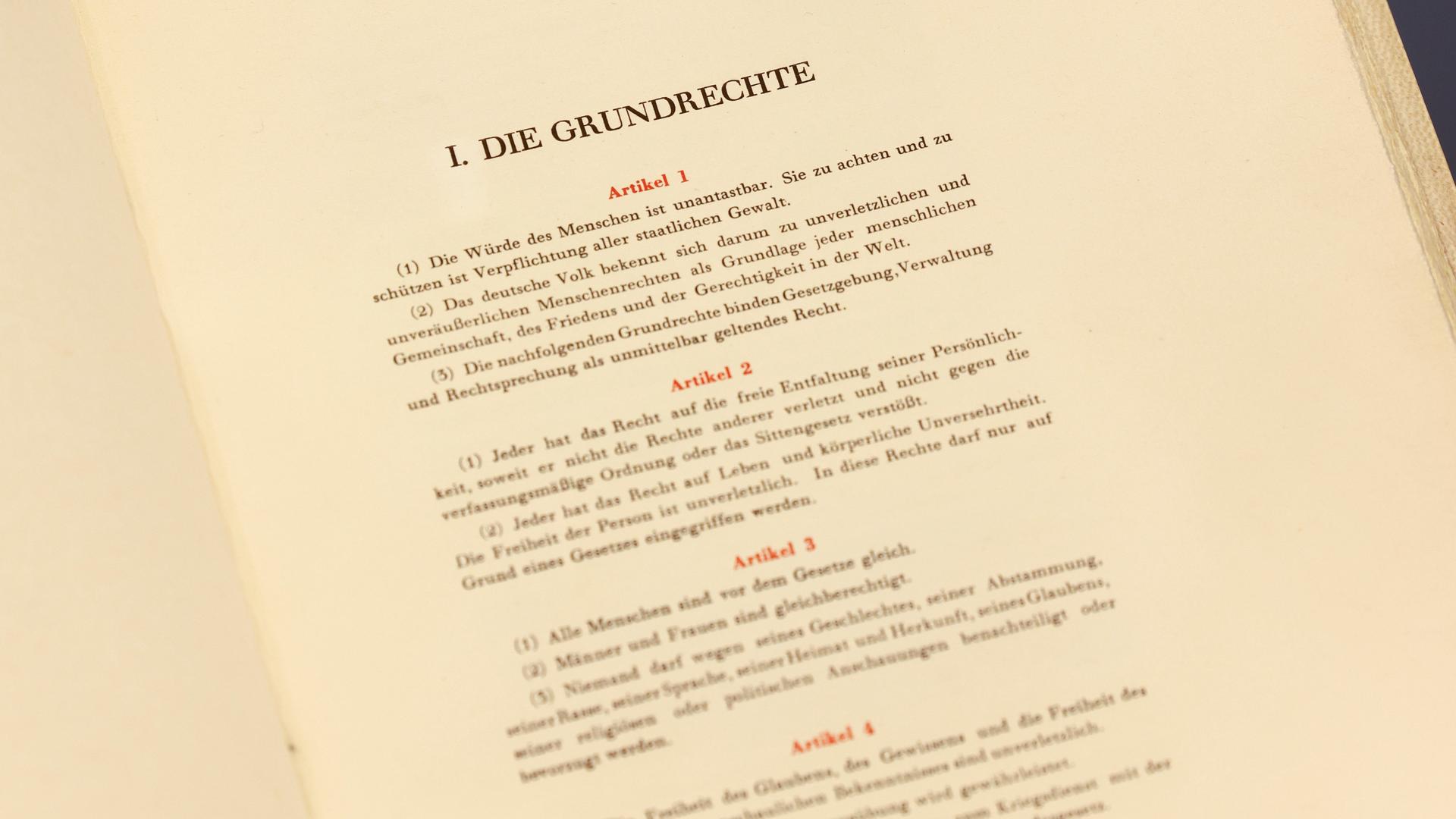

Vorneweg: Bestimmte Inhalte des Grundgesetzes dürfen nicht geändert werden. Die Menschenwürde, die Verfasstheit unseres Staates als Demokratie, Rechts- und Bundesstaat - diese Prinzipien sind in der sogenannten "Ewigkeitsklausel" als nicht änderbar fixiert. Anders beim Rest der Verfassung: Insgesamt 67 Änderungen des Grundgesetzes gab es seit 1949. Für sie bedarf es allerdings einer Zweidrittelmehrheit im Bundestag.

Wichtige Neuerungen betrafen zum Beispiel die Aufstellung der Bundeswehr (1957) oder die Notstandsgesetze (1968). 1990 brachte die Wiedervereinigung eine Reihe von Änderungen mit sich. Mit der Föderalismusreform von 2006 wurden 19 Artikel angepasst.

1992 folgte der Rückbau des Asylrechts und 1998 der „große Lauschangriff“. Die höchst umstrittene Änderung von Artikel 13 erlaubte im Falle des Verdachts besonders schwerer Verbrechen den Einsatz technischer Mittel zur akustischen Wohnraumüberwachung nach vorheriger richterlicher Anordnung.

Eine weitere wichtige Änderung galt dem Umweltschutz. 1994 kam er als Staatsziel hinzu, 2002 wurde der Artikel um die Wörter "und die Tiere" für das Tierschutzgebot ergänzt, das jedoch nicht einklagbar ist. 2022 wurde die Option auf ein bis zu 100 Milliarden schweres Sondervermögen für die Bundeswehr in die Verfassung gehoben.

Welche Grundgesetz-Änderungen werden aktuell vorgeschlagen?

Lange diskutierte der Bundestag, Kinderrechte in die Verfassung aufzunehmen. Das ist bislang nicht passiert, ebenso wenig wie die Streichung des Wortes „Rasse“ aus dem Gesetzestext, auch dies wurde intensiv diskutiert. Bei anderen Änderungsforderungen gibt es noch rege Debatten.

Klimaschutz und Natur

2021 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die Bundesregierung mehr Klimaschutz betreiben müsse, sonst verstoße sie gegen das Grundgesetz - insbesondere gegen die Rechte kommender Generationen, die in Artikel 20 verankert sind.

Die Grünen fordern seit 2018, den Klimaschutz in der Verfassung zu verankern. Unterstützt wurden sie damals von der Fraktion Die Linke. Dieselbe Forderung hat 2024 das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) auf Basis einer Studie im Auftrag der Klima-Allianz Deutschland erhoben. Auch das Bundesnetzwerk „Rechte der Natur“ versucht über eine Grundgesetzänderung, die Rechte der Natur voranzubringen.

Der Jurist Jens Kersten schlägt vor, unsere Verfassung zu einem dezidiert "ökologischen Grundgesetz" umzuschreiben. Der Professor für Öffentliches Recht an der Uni München fordert die Verankerung einer ganzen Reihe neuer ökologischer Rechte, beispielsweise das Recht auf ökologische Integrität.

Dann hätten Bürgerinnen und Bürger nicht nur eine Garantie auf das Recht körperlicher Unversehrtheit - auch eine intakte Umwelt und die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen wären als Rechte garantiert.

Die Natur müsse - inklusive der Tiere - juristisch bessergestellt werden, sagt Kersten. So müsse ein Wald beispielsweise als „ökologische Person“ anerkannt werden – so wie Firmen als juristische Personen auftreten. Zudem müsse Eigentum nicht mehr nur sozial verpflichten, sondern auch ökologisch.

Schutz des Bundesverfassungsgerichts und der Demokratie

Das Bundesverfassungsgericht schützt die Grundrechte in Deutschland und damit die Demokratie. Politiker, Bürgerrechtlerinnen und Juristen fürchten aber nicht erst seit dem Treffen von Rechtsextremen in Potsdam am 25. November 2023 um die Unabhängigkeit der Justiz. Sie warnen angesichts hoher AfD-Umfragewerte vor der Einflussnahme rechter Kräfte.

Auch Politiker der Ampel-Regierung haben jüngst dafür plädiert, dass das Bundesverfassungsgericht stärker gegen den Zugriff extremer Parteien gesichert werden muss.

Der Verfassungs- und Europarechtler Franz Mayer betont, dass man das Bundesverfassungsgerichtsgesetz im Bundestag mit einfacher Mehrheit ändern kann. Änderungen bei der Anzahl der Senate könnten zu leicht vorgenommen werden. Dahinter stehen Befürchtungen, dass zusätzlich zu den zwei Senaten des Verfassungsgerichts ein dritter gebildet und mit regierungstreuen Personen besetzt werden könnte.

Auch beim Budget des Verfassungsgerichts, der Amtsdauer der Richterinnen und Richter und den Arbeitsbedingungen könne leicht manipuliert werden - und das die Institution nachhaltig beschädigen. Beispielhaft habe man das in Polen und Ungarn gesehen, so Mayer.

Zudem gibt es Diskussionen um die Zweidrittelmehrheit für die Richterwahl. Diese ist bislang nur in einem normalen Gesetz geregelt, das wiederum mit einer einfachen Mehrheit geändert werden kann. Die Wahl per Zweidrittelmehrheit könnte also rückgängig gemacht werden, betont Mayer.

Ob man die Zweidrittelmehrheit deshalb in der Verfassung festschreiben sollte, ist jedoch umstritten. Ulf Buermeyer, Vorstand bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte, etwa warnt vor Fallstricken: Wenn etwa eine rechtspopulistische Partei mehr als ein Drittel der Sitze im Bundestag erringt, hätte sie dann eine Sperrminorität und könnte die Wahl einer Richterin oder eines Richters blockieren.

Was spricht gegen Änderungen des Grundgesetzes?

Der Historiker René Schlott rät von Änderungen an der Verfassung ab. Sie sei von tiefem Vertrauen in die Überzeugungskraft der Ideen von Demokratie und Freiheit getragen. Schlott lobt, dass sie in Artikel 1 mit den Menschen und deren Rechten beginnt. Erst dann folgten der Staat und seine Institutionen.

Das Grundgesetz selbst ist nicht klimaschädlich

Allerdings bestehe aktuell die Tendenz, dass die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger gegenüber dem Staat mehr und mehr zu staatlichen Schutzleistungspflichten oder Garantien umgedeutet würden. Man müsse festhalten, dass weder das Grundgesetz noch dessen freiheitliche Leitgedanken selber klimaschädlich seien, so der Historiker. Er warnt davor, einer „autoritären Versuchung“ zu erliegen, beim Klimaschutz „mehr Diktatur zu wagen“.

Der Geist des Grundgesetzes trägt auch heute

Der Politologe Thorsten Faas argumentiert, dass sich der „Geist des Grundgesetzes“ gut gehalten habe – auch wenn es nicht wenige Änderungen erfahren habe. Es habe durch viele Krisen geführt. Faas betont, dass das Grundgesetz kein normales Gesetz sei, sondern Ausdruck von Rechtsstaatlichkeit. Dort würden Prinzipien und Regeln unseres demokratischen Staatswesens und Miteinanders festgelegt.

Der Politologe führt den Fall des Sondervermögens für die Bundeswehr an. Dort stelle sich die Frage, ob diese Option wirklich in die Verfassung gehöre. Der Politologe sieht darin „eine gewisse Zweckentfremdung“.

Faas kritisiert auch, dass die Artikel des Grundgesetzes im Zuge von Änderungen häufig aufgebläht worden seien. Artikel 13* über die „Unverletztlichkeit der Wohnung“ habe zum Beispiel ursprünglich aus vier Zeilen bestanden. Nach den Änderungen zum „großen Lauschangriff“ seien es heute 30 Zeilen. Zu oft, bemängelt der Politologe, seien Änderungen in Form normaler Gesetzestexte vorgenommen worden, wo es doch eigentlich um Prinzipien und Regeln gehen sollte.

aha

*Anmerkung: Wir hatten an dieser Stelle versehentlich die falsche Artikelnummer angegeben und nach einem Hörerhinweis korrigiert.