Die Hamas und der sogenannte „Islamische Staat“ (IS) gehören zu den größten islamistischen Terrorgruppen der Welt. Um ihre Netzwerke zu erweitern und Anschläge zu planen, brauchen sie Geld, viel Geld.

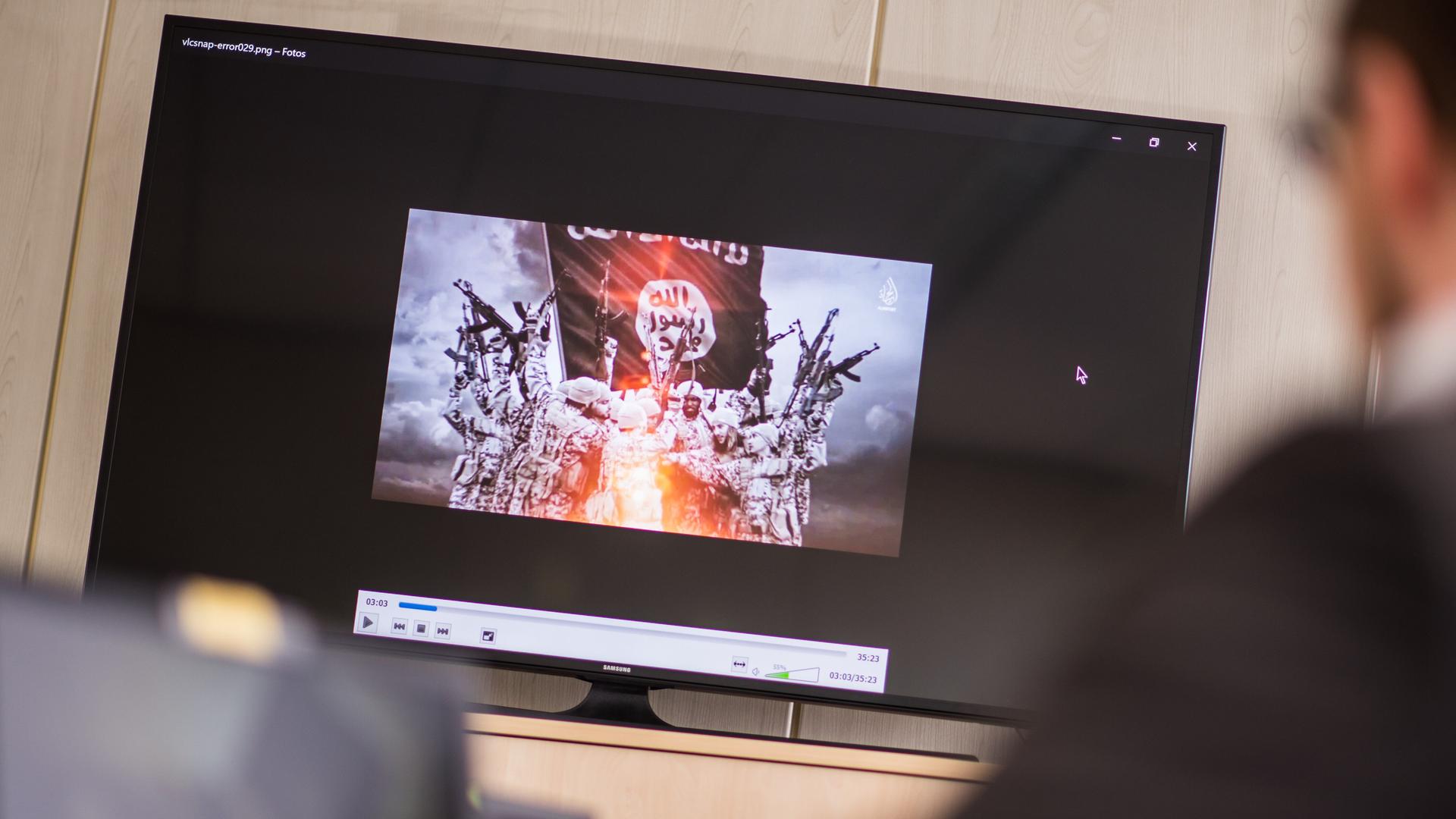

Ihre Propaganda ist dabei ein zentrales Werkzeug: Je besser sie gemacht ist, desto mehr Menschen fühlen sich angesprochen. Das führt zu mehr Unterstützern, mehr Spenden und erhöht die Wahrscheinlichkeit weiterer Anschläge. Beide Terrororganisationen haben inzwischen ein weltweites System aufgebaut, um Geld zu sammeln. Auch aus Deutschland fließen Spenden.

Wer hinter den Spenden an Hamas und den Islamischen Staat steckt

Die Hamas und der IS finanzieren sich über ein weltweites Netzwerk privater Unterstützer. Laut Terrorismus-Experte Hans-Jakob Schindler kommen so Millionenbeträge zusammen, oft durch viele kleine Einzelspenden, auch aus Deutschland.

Dabei würden sie ihre Aktivitäten häufig als humanitäre Hilfe tarnen, um an Geld zu gelangen. Teilweise, so Schindler, erpressen sie sogar Hilfsorganisationen in Krisengebieten. Besonders der IS ist in Deutschland aktiv. Nach Anschlägen verbreitet er gezielt neue Botschaften, um Stärke zu demonstrieren, neue Spender zu gewinnen und um weitere Anschläge vorzubereiten.

Islamisten, ob vom IS oder der Hamas, betreiben auf der Plattform Telegram eigene Propagandakanäle, verbreiten Botschaften und werben aktiv um Spenden. Telegram gilt als ideal: Kanäle lassen sich anonym einrichten und Inhalte schnell verbreiten.

Wie viel Geld genau aus Deutschland an Hamas, IS oder anderen Terrorgruppen fließt, ist unklar.

Von Paypal bis Hawala: Wie das Geld zu den Organisationen gelangt

Wie Spenden aus Europa tatsächlich bei islamistischen Organisationen ankommen, zeigt sich am Beispiel des „Islamischen Staats“ (IS). Häufig werden die Gelder erst per Banküberweisung oder Paypal an Mittelsmänner in der Türkei geschickt, die sie anschließend nach Syrien weiterleiten. Eine gängige Methode ist laut einer IS-Rückkehrerin auch der Bargeldtransfer über Western Union, einen der größten internationalen Zahlungsdienste. Dort lässt sich Geld weltweit ohne Bankkonto versenden oder empfangen.

Auf Anfrage von Deutschlandfunk Kultur teilte Western Union mit, man nehme die eigenen „aufsichtsrechtlichen und Compliance-Verpflichtungen sehr ernst“ und arbeite eng mit Strafverfolgungsbehörden zusammen, um Aktivitäten zur Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen.

Auch über das traditionelle Hawala-System gelangt Geld über Grenzen – ganz ohne Banken. Das informelle Überweisungssystem basiert auf Vertrauen: Ein Vermittler vor Ort informiert per Passwort oder persönlichem Merkmal einen Partner im Zielland, der das Geld auszahlt. Später gleichen die Vermittler die Beträge untereinander aus, oft über Waren oder Geschäfte. Da keine offiziellen Bankdaten oder Überweisungen nötig sind, bleibt das System kaum nachvollziehbar.

Eine Schlüsselrolle bei der Organisation und Weiterleitung solcher Spenden beim IS spielen laut der Analystin Sofia Koller häufig Frauen. Sie pflegen Netzwerke, betreiben Propaganda und koordinieren Spendensammlungen. Ein Beispiel ist die Deutsche Elif Ö., die 2015 im Alter von 16 Jahren nach Syrien reiste und heute als wichtige Spendeneintreiberin des IS gilt. Sie soll rund 40.000 Euro in Deutschland gesammelt, über die Türkei weitergeleitet und schließlich per Hawala nach Syrien transferiert haben.

Bitcoin, Monero und Zcash: Kryptowährungen in der Terrorfinanzierung

Krypto-Transaktionen werden für Terrororganisationen immer wichtiger. „Es ist ein Zahlungssystem, das Grenzen überschreitet. Es ist kostengünstig und lässt Geld leicht zwischen verschiedenen Orten transferieren“, erklärt Jonathan Levin von Chainalysis. Er analysierte die Geldflüsse des Telegram-Kanals „GazaNow“, betrieben vom mutmaßlichen Spendensammler Mustafa A., einem Österreicher mit palästinensischen Wurzeln. Mithilfe von QR-Codes warb er dort um Spenden in Krypto-Wallets. Laut US-Behörden sammelte er rund 4,5 Millionen US-Dollar, teils zugunsten der Hamas. Mustafa A. bestreitet die Vorwürfe.

Für Ermittler bieten Kryptowährungen auch Chancen: Statt langwieriger Anträge auf Kontoeinsicht können sie am Schreibtisch Krypto-Wallets analysieren, verdächtige Transaktionen identifizieren und so schneller reagieren.

Doch die Methoden der Geldübertragung entwickeln sich weiter. Laut Terrorismus-Experte Hans-Jakob Schindler meiden Terrorfinanzierer zunehmend regulierte Dienste wie Paypal, da diese über interne Kontrollen verfügen. Bitcoin gilt wegen seiner Transparenz als ungeeignet. Stattdessen kommen sogenannte Privacy-Coins wie Zcash oder Monero zum Einsatz, die Transaktionen und Wallets nahezu vollständig verschleiern. In der IS-nahen Propagandazeitschrift „Voice of Khorasan“ finden sich regelmäßig Spendenaufrufe per Monero – inklusive Barcodes für schnelle Überweisungen.

Grenzen der Strafverfolgung

Trotz internationaler Bemühungen bleibt die Strafverfolgung von Terrorfinanzierung in Deutschland schwierig. Ein Grund ist die Gesetzeslage und die begrenzte Verantwortung digitaler Plattformen. Der EU Digital Services Act verpflichtet Anbieter wie Telegram, Facebook oder X nicht, Inhalte aktiv auf illegale Aktivitäten zu prüfen.

Selbst bei konkreten Hinweisen stoßen Ermittler in Deutschland schnell an rechtliche Grenzen. Zwar sieht Paragraf 129a Absatz 5 des Strafgesetzbuches eine Freiheitsstrafe für die Unterstützung terroristischer Vereinigungen vor – allerdings nur, wenn nachgewiesen werden kann, dass das Geld tatsächlich bei einer Terrororganisation angekommen ist. Das Bundesjustizministerium plant daher eine Reform: Künftig soll bereits der Versuch, Geld zu überweisen, strafbar sein.

Auch Paragraf 89c StGB, der seit 2015 die Terrorismusfinanzierung unter Strafe stellt, greift nur eingeschränkt. Zwar muss hier nicht belegt werden, dass das Geld tatsächlich angekommen ist – dafür aber, dass es für eine konkrete schwere Straftat bestimmt war, etwa für Mord, Geiselnahme oder Verstöße gegen das Waffengesetz. Laut Schindler bedeutet das in der Praxis: Staatsanwälte müssten nachweisen, dass ein einzelner Euro direkt für den Kauf einer Waffe oder die Vorbereitung eines Anschlags verwendet wurde. Ein solcher Zusammenhang sei kaum herzustellen.

Zwischen 2016 und 2020 leitete die Bundesanwaltschaft zwar laut der Financial Action Task Force 156 Verfahren ein, doch nur in zwölf Fällen kam es zur Anklage – eine Quote von rund 7,7 Prozent. Ob es zu Verurteilungen kam, ist unklar.

Um Geldflüsse im gemeinnützigen Bereich transparenter zu machen, hat die Bundesregierung 2024 außerdem ein Zuwendungsempfänger-Register eingeführt. Dort müssen steuerbegünstigte Organisationen Angaben zu Vereinsname, Zweck, Vorstand und Kontodaten machen. Laut Schindler wisse man nun zwar, welche Konten existieren, aber nicht, was mit dem Geld passiert.

Wie Katar und Iran islamistische Gruppen unterstützen

Neben privaten Spendern stehen auch Staaten wie Katar und der Iran im Verdacht, islamistische Terrororganisationen zu unterstützen.

Darüber hinaus fördert Katar weltweit islamistische Strukturen. Diese Organisationen sind zwar nicht militant, vertreten jedoch einen konservativen Islamismus, „der der freiheitlich-demokratischen Grundordnung Deutschlands widerspricht“, so Schindler. Solche Strukturen könnten den Nährboden für spätere Radikalisierung und Gewaltbereitschaft schaffen.

Deutsche Sicherheitsbehörden beobachten die Entwicklung seit Jahren mit Sorge. Bereits 2016 warnten BND und Verfassungsschutz vor missionarischen Nichtregierungsorganisationen aus Katar, die eng mit staatlichen Stellen verbunden seien. Ein internes Papier spricht von einer „langfristig angelegten Strategie der Einflussnahme“ – etwa durch die Finanzierung von Moscheen, Predigern und Schulungseinrichtungen in Europa. Eine Stellungnahme der katarischen Botschaft blieb aus.

ema