Eine Mauer wird errichtet auf den ersten Seiten von Jens Biskys fast tausendseitiger Berlin-Biografie. Es sind die ersten Festungswerke – vor die Stadtmauer der mittelalterlichen Spree-Doppelsiedlung Berlin-Cölln gesetzt.

"Die Arbeiten begannen 1658, Memhardt beaufsichtigte sie. Wie der Kurfürst hatte er in den Niederlanden die neuesten Festungen gesehen, deren Vorbild man in Berlin folgt. Acht Meter hohe Wälle verbanden dreizehn Bollwerke, auf denen genug Patz für Kanonen war und die dank ihrer Sternform Gelegenheit boten, jeden Angreifer ins Schussfeld zu bekommen. Vor den Wällen verliefen Wassergräben. Auf den Grundriss der bisherigen Stadt nahm man wenig Rücksicht. Die Tore wurden versetzt, sodass sie nicht immer lagen, wo die Hauptstraßen hinführen. 1662 war das Spandauer Tor vollendet, erst 1683 das Leipziger Tor. Die alte Handelsstadt war zur Festung geworden."

Etwa achthundert Seiten weiter im Buch fällt eine Mauer. Und hinterlässt eine politische, urbanistische, ideologische Baustelle, die uns bis heute, dreißig Jahre nach der sogenannten Wende, beschäftigt. Die Nachwendezeit bildet das letzte Großkapitel des Buchs. Es ist akribische Monografie und Stadtschreiberei ab dem Ende des Dreißigjährigen Kriegs. Bisky selbst sagt, er nähere sich seinem Gegenstand mit "sympathisierender Neugier". Man braucht also Muße, Geduld und "special interest", um ihn zu studieren. Aber man wird reich beschenkt, kann manches Halbwissen endlich mit Fakten andicken und einen Großteil jener Namen zuordnen, die einem möglicherweise bisher nur von Straßenbezeichnungen her oder sogar gar nicht bekannt waren. Von Zelter, Hufeland und Svarez bis hin zu Kadir Nurman, dem ersten Vermarkter des Döners: Sie alle haben als prägende Gestalten der Stadtgeschichte ihren Auftritt in Biskys Buch. Und dies beschreibt zunächst einmal den Umbau der märkischen Handelsstadt in eine preußische Königsresidenz.

Der erste König von Preußen trat das Erbe des Großen Kurfürsten an. Sein Architekt war Andreas Schlüter. Er baute die Renaissanceresidenz in ein prunkvolles Barockschloss um. In jenes Schloss also, das im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt wurde, das die DDR-Obrigkeit sprengen ließ und das nach zähem Protest derzeit unter dem Titel "Humboldt-Forum" wiederaufgebaut wird. Unter Friedrich I, der sich 1701 in Königsberg salben ließ und damit seinen Rang erhöhte, trat Berlin in eine Phase nervöser Bautätigkeit ein. Ein Thema, das der Stadt durch alle Jahrhunderte hinweg erhalten bleiben sollte. Friedrich, so Bisky, habe Baustellen regelrecht gesammelt. Und sie wuchsen ihm über den Kopf hinaus. Er konnte weder das Zeughaus noch das Schloss in seiner Lebenszeit vollenden. Parallel zu diesen repräsentativen Stadtbauten entstanden an anderen Orten Berlins sowie in Potsdam, Charlottenburg und Oranienburg sechzehn weitere Lusthäuser und vierundzwanzig Gärten nach dem neuesten Geschmack.

"Der erste preußische König hat das Parvenühafte mitten in der Stadt ästhetisches Ereignis werden lassen, Pracht nach römisch-französischen Mustern ohne lokale Tradition; große Behauptungen auf wankendem Boden, Finanzierung unsicher. Aber eben das symbolisierte auch Projektemacherei, Traumenergie, die in der Stadtgeschichte noch eine große Rolle spielen würde."

Der König etabliert den Parvenü

Das Transitorische, Laborartige, Unabgeschlossene wurde bis über das Millenium hinaus immer wieder als Wesensmerkmal Berlins beschworen. Bisky leuchtet diese Zonen des Übergangs schon für die vorindustrielle Ära aus. Wenn er zum Beispiel eines der ersten Kapitel dem Thema Einwanderer widmet. Der brandenburgische Kurfürst nahm beispielsweise aus Wien vertriebene Juden bei sich auf und warb mit seinem Edikt von Potsdam um die aus Frankreich gechassten Hugenotten. Da Brandenburg schon damals nicht die strukturstärkste Region war und durch den Dreißigjährigen Krieg eine stark dezimierte Bevölkerung hatte, musste er sich mächtig ins Zeug legen und mit großzügigen Starthilfen die arbeitsamen Neuankömmlinge anlocken. Theodor Fontane, der aus einer Familie von Réfugiés stammte, schrieb über seine Vorfahren:

"Was damals aus Frankreich kam, waren keine parisischen, sondern puritanische Leute, steif, ernsthaft, ehrpusslig, was sie vielfach bis auf diesen Tag geblieben sind. Ihr Haupteinfluß, neben feineren Umgangsformen, für die sie das Vorbild gaben, war ein gewerblicher; sie führten vieles ein, was bis dahin gar nicht da war, und anderes hoben sie durch ihre Geschicklichkeit und ihren Geschmack auf eine höhere Stufe."

Natürlich nicht aus Menschenliebe, sondern aus Gründen des Machtausbaus zeigte sich Berlin von Anfang an als eine Stadt, die weniger auf ehrwürdige Traditionen, denn auf pragmatische Erneuerungen setzte.

"Die Entwicklung an der Spree hatte über gut drei Jahrhunderte etwas Kurzatmiges, Überforderung war Normalzustand. Das begann mit dem Umbau der märkischen Handelsstadt in eine preußische Festung und Residenz, die kaum die Folgen der napoleonischen Besetzung überwunden hatte, als die Industrialisierung ganz andere Probleme mit sich brachte, ein Amalgam sozialer und politischer Verwerfungen. Deshalb gewannen die revolutionären Kämpfe von 1848 hier eine besondere Schärfe. Weil es preußische Residenz war, wurde Berlin Hauptstadt des Deutschen Reiches; weil es dessen größte Industriestadt war, ein wildwuchernder Moloch, wurde es Zentrum der deutschen Sozialdemokratie und der Reformbewegung."

Spree-Athen und Berliner Aufklärung

"Berlin möge Athen werden", versprach der Kronprinz im April 1737 seinem Brieffreund Voltaire. Nach Paris und Rom als Vorbild war mit Athen ein neues Ziel gesteckt. Diesmal sollte es durchaus um die geistige Vormachtstellung der Preußischen Residenzstadt gehen. Der spätere Friedrich der Große, der seinen Vater, den Soldatenkönig, 1740 ablöste und anschließend 46 Jahre lang regierte, brachte ein neues Flair an die Spree. Ein weltläufiges. Friedrich II war das erste Beispiel eines aufgeklärten Herrschers. Er gründete die Akademie der Wissenschaften neu. Eröffnete die Oper, blickte auf ein florierendes Zeitungswesen und holte französische Freigeister wie Voltaire an seinen Hof. Bald darauf setzt das ein, was unter dem Stichwort Berliner Aufklärung Eingang in die Literatur gefunden hat. Mit dem assimilierten Juden Moses Mendelssohn und Gotthold Ephraim Lessing, die einander beim Schachspielen kennengelernt haben sollen, sowie dem später berühmten Buchhändler und Autor Friedrich Nicolai. Die drei gaben der Berliner Aufklärung ein Gesicht. Es waren die Jahre der Kritik, schreibt Bisky:

"Sie fand ihr Medium in Zeitungen und Zeitschriften. Die Berliner Aufklärung lebte von der Verbindung gelehrter Geselligkeit mit der periodischen Presse. So ließ sich das Fehlen einer Universität wie eines deutschen Theaters kompensieren."

Die Universität sollte 1810 in Betrieb genommen werden. Bis dahin bildeten sich in Berlin erste Formen einer selbstbewussten Stadtgesellschaft aus. Journalismus, Projektemacherei, Satire und bürgerliche Geselligkeitsanlässe taten ein Übriges. Der Berliner Aufklärung folgt die Berliner Klassik analog zur Weimarer Klassik. Auch hier wieder waren Juden tonangebend. Unter anderem die Salonières Henriette Herz und Rahel Levin, die später unter dem Namen Rahel Varnhagen von Ense berühmt wurde. Gerade sind ihre Tagebücher und andere Aufzeichnungen in einer 1000-seitigen Gesamtausgabe erschienen.

Judenemanzipation und gelehrter Antisemitismus

Mit der Niederlage gegenüber Napoleon entstehen in Berlin mehre Dinge auf einmal: Durch die Einführung des Code Napoléon in Preußen gelingt die bürgerliche Gleichstellung und Gewerbefreiheit. Napoleons Sieg bewirkt das Ende der ständischen Gesellschaft, eine Reform der Verwaltung, ein neues Nationalbewusstsein. Aber damit verbunden auch ein neuer national argumentierender Antisemitismus. Selbst in avancierten Kreisen um den Romantiker Achim von Arnim, der eines der Gründungsmitglieder der "deutschen Tischgesellschaft" war. Frauen könnten leider in diesem illustren Debattiertclub nicht zugelassen werden, hieß es im Einladungsschreiben. Und auch Juden war der Zutritt verwehrt. Das war insofern überaus reaktionär, als Berlin längst zum Zentrum der jüdischen Aufklärung geworden war. Gleichzeitig war Berlin Zentrum des gelehrten Antisemitismus. "Entdecktes Judentum" hieß ein Buch des Heidelberger Hebräischprofessors Johann Andreas Eisenmenger, der die Legenden von der Brunnenvergiftung und dem Ritualmord durch aufwendige Philologie auf wissenschaftliche Füße zu stellen versuchte.

"Der Ausschluss von Frauen war zeittypisch, die Bestimmung vom 18. Januar 1811 bot darüber hinaus etwas Neues im geselligen Leben der Hauptstadt. Die aggressive Klausel, die selbst getauften Juden den Zutritt versagte, brach mit den Fortschritten eines halben Jahrhunderts. Inzwischen konnten Juden das Berliner Bürgerrecht erwerben, im Casino, in der "deutschen Tischgesellschaft", waren sie nicht willkommen. Im März würden die Wohlanständigen das Andenken des 1806 bei Saalfeld gefallenen Prinzen Louis Ferdinand ehren. Er hatte oft die Hofgesellschaft verlassen, um zu Rahel Levin zu gehen, wo er sich weniger langweilte. Einem Bruder seiner Vertrauen hätten die Tischgesellen die Tür gewiesen. Von dieser Klausel bis zur Akzeptanz der Arierparagraphen des Dritten Reiches führt ein ziemlich gerader Weg, nicht notwendig, doch folgerichtig."

Nach den Befreiungskriegen wächst Berlin dramatisch. Seit 1800 hatte sich die Einwohnerzahl bis Mitte des neunzehnten Jahrhunderts auf fast 400.000 verdoppelt. Eine neue Zuwanderergruppe bildeten die Proletarier. Das Zeitalter der Industrialisierung hatte begonnen. Der Eckensteher Nante war geboren – eine vom Volkstheatermann Friedrich Beckmann eingeführte proletarische Figur, die bis hin zu Döblins Franz Bieberkopf nachwirkte. Und im Zuge der 1830er Revolution in Paris rumorte es auch mächtig in der preußischen Hauptstadt.

"Not und Aussichtslosigkeit mischten sich mit politischen Forderungen nach Pressefreiheit und Konstitution. Befragt, was sie wollten, sagten die Leute: "Keine Hundesteuer, keine Mietsabgaben und keine neuen Maschinen, ‚un in Tierjarten roochen’. Eine Steuer auf die etwa sechstausend Hunde in der Stadt war gerade eingeführt worden, Maschinen ruinierten Verdienst und Erwerbsmöglichkeiten, die Mieten verteuerten sich, das Rauchen auf den Straßen war mit hohen Strafen belegt. Wie in den meisten Revolutionen und Rebellionen der Berliner Geschichte sorgten die Ordnungskräfte durch Übergriffe für Eskalation."

Aus Mangel als koordinierter Führung wurde erstmal nichts aus der Revolution. Aber der Geist war aus der Flasche. 1848 waren die Kämpfe in Berlin teilweise bürgerkriegsartig.

"Der Junker Otto von Bismarck hatte, als die Nachrichten von den Märzunruhen auf dem Land in Schönhausen eintrafen, dort und in den Dörfern ringsum königstreue Bauern versammelt, die bereit waren, nach Berlin zu ziehen und den Monarchchen zu verteidigen. Er würde später die Herrschaft der Hohenzollern und die Dominanz Preußens mit "Blut und Eisen", Geschick und Lüge sichern, indem er ein Deutsches Reich begründete. Berlin besaß seit dem Jahr 1848 den Ruf einer gefährlichen Stadt, deutlich unterschieden vom Land der Junker und Bauern ringsum."

Bisky führt nun sehr detailreich durch das Berlin um die Deutsche Reichsgründung. Weder die Einführung erster Gasbacköfen noch die Pferdeomnibusse noch die Erfindung der Litfaßsäule bleiben ungewürdigt. Das alles in einer unaufgeregten Diktion, die nicht nach der Pointe sucht und mit stoischer Haltung alles würdigt, was für das Leben der Berliner von Bedeutung war: Die Ausweitung des Nahverkehrs, ab 1867 durch den Bau des Berliner S-Bahn-Rings, machte die verschiedenen Milieus einander transparent. In Berlin setzt die Gründerzeit mit enormer Bautätigkeit ein und beschert der Stadt Wohnquartiere, die heute trotz so mancher Revivals der 20er oder 50er-Jahre-Architektur immer noch zu den Lieblingsadressen der Berliner zählen. Parallel zu den neuen Arbeitervierteln im Norden Berlins entfaltete sich im Grunewald die Pracht der Villenkolonien. Eine Dreizimmerwohnung war, anders als man heute denken könnte, schon damals für die meisten Berliner unerschwinglich. Bisky zieht Statistiken heran. Der Durchschnittslohn jener Tage lag bei 26,90 Mark pro Woche. Davon musste eine vierköpfige Familie über die Runden kommen. Viele Arbeiterfamilien nahmen deswegen Schlafgänger bei sich auf. Bisky erzählt von der Schönheit der Industriemoderne, ohne deren Schattenseiten zu verschweigen:

"Wer nie bei Siemens-Schuckert war/ Bei AEG und Borsig/ Der kennt des Lebens Jammer nicht /Der hat ihn erst noch vor sich."

So ein beliebter Spottreim aus den 1890er Jahren.

1000 Verlage in der Reichshauptstadt

Der Wilhelminismus setzte auf Expansion und Fortschritt. Aus Dörflern, Brandenburgern, Posenern, Pommern und Ostpreußen wurden: Berliner. Die Arbeiterbewegung bekam Auftrieb. Künstler und Intellektuelle amüsierten sich im Café des Westens. "Berlin als Großstadt ist wirklich erst nach dem Jahre 1870 aus dem Zustand der Barbarei in den der Zivilisation getreten" – ist ein überliefertes Wort des Sozialisten August Bebel. Aber nicht nur die Wirtschaft, das Verkehrs- und Zeitungswesen mit fast 1000 Verlagen in den 20er Jahren, die Arbeiter-, Frauen- und Homosexuellenbewegung um den Arzt Magnus Hirschfeld machten Fortschritte. Auch der politische Antisemitismus.

"Gegen das "Sündenbabel Berlin" zeterte Hitler in München vor dem Putsch des November 1923, gegen "das Herz des Marxismus", eine Großstadt, "durch die Juden zum Saustall geworden", "ohne Patriotismus, verseucht von demokratisch-pazifistischen, internationalisierten Menschen"."

Der Rest ist bekannt und kann bei Bisky noch einmal in allen widerwärtigen Details nachgelesen werden – auch als kollektives Versagen der demokratischen Kräfte im Land. Denn bei den Reichstagswahlen am 6. November 1932 hatte eine überwältigende Mehrheit der Berliner bei einer Wahlbeteilung von über 80 Prozent nicht für die Nationalsozialisten gestimmt. Mit diesem Wahlergebnis befindet man sich aber erst in der Mitte dieser "Biografie einer großen Stadt". Weswegen jetzt ein abrupter Sprung erfolgen muss. Ins geteilte Deutschland. Hier beginnt nämlich jener Teil der Berliner Geschichte, der den in Ostdeutschland gebornen Autor geprägt hat. Jens Bisky beleuchtet die Lebensverhältnisse in Ost- und Westberlin. Von Rennomierprojekten im konkurrierenden Städtebau mit Hansaviertel einerseits und Stalinallee andererseits. Über Christiane F. im Westen und Emma Biermann im Osten, die für ihren Sohn Wolf ein Sennheiser-Mikrophon in die Chausseestraße schmuggelt. Und obwohl Bisky weit davon entfernt ist, Westberlin als Hort der Freiheit zu idealisieren, lässt er doch keinen Zweifel daran, dass es die DDR nicht war. Auch die Gründungsmitglieder der Kommune 1 Ost, zu denen der Dissidentensohn Frank Havemann zählte, bekamen Schwierigkeiten mit der Staatssicherheit und gaben bald auf.

Im Jahr 1987 nimmt Bisky wieder beide Teile der Stadt in den Blick und zeigt wie stark diese gerade in der Teilung aufeinander bezogen bleiben. Überall 750-Jahre-Feierlichkeiten! Die positive Besetzung der Vergangenheit ist aber gekoppelt an akute Gegenwarts-Verdrossenheit. Der Osten befand sich in einem Zustand fortgeschrittener Stagnation. Im Westen beschreibt Bisky ein Abdriften der politischen Klasse ins Schmiergeldliche: den Parteiensumpf, bei dem Milieugrößen wie der Bordellbetreiber Otto Schwanz eine zentrale Rolle spielten. Und dann geschah das, was keiner für möglich gehalten hatte: "Aus Untertanen wurden Bürger." So emotional geht es bei Bisky selten zu, aber wer will, kann hier die Untertöne des Politikersohns heraushören.

"Seit 1933 war die Stadt nur ein Schatten ihrer Selbst gewesen, fest im Griff der Diktatoren und der großen Politik. Es klingt pathetisch, wurde aber doch wahr: In der Nacht vom 9. Auf den 10. November erlebte Berlin eine Neugründung, begann nach Krieg und Teilung der Rückweg in die Normalität."

Trümmerhaufen bei Potsdam

Brecht hatte Berlin nach Kriegsende den "Trümmerhaufen bei Potsdam" genannt. Die DDR war ein Staat, auferstanden aus Ruinen. Aus westdeutscher Sicht waren die Ruinen nach Mauerfall vielfach noch immer zu besichtigen. In ihnen erblühte in den neunziger Jahren das Oxymoron einer Massensubkultur, die Bisky mit Loveparade und teilweise schwuler Clubszene ausführlich nachbildet. Dafür lässt er in seinem Buch die Quellen selbst sprechen: Protagonistinnen der Berliner Stadtgeschichte wie zum Beispiel die Neue-Deutsche-Welle-Sängerin Inga Humpe:

"Plötzlich konnte in Berlin an einer Stelle eine Menschenmasse stehen, und man musste nicht mehr an Hitler denken, sondern an die Liebe."

Doch auch Hochkultur und Nachtleben gingen, wie Bisky schreibt, neue Allianzen ein:

"Clubs arbeiteten mit bildenden Künstlern zusammen. Und Frank Castorfs Inszenierungen an der Volksbühne, die stolz die Aufschrift "Ost" auf dem Dach trug, glichen in manchem Partys. Alles war Material, wurde zertrümmert und spielerisch, hemmungslos wieder zusammengesetzt zu einem Abend besonderer Intensität. Und wie die Partywochenenden dauerten die Aufführungen so lang, dass die Zuschauer an physische Grenzen kamen. Vor dem Theater stand das vom Bühnenbildner Bert Neumann entworfene Räuberrad, ein Zeichen dafür, dass man entschlossen war, den Zeitläufen ein Schnippchen zu schlagen, dass man davonkommen würde. Auch das Neu-Berliner Selbstbewusstsein."

Mit dem Kabinett Schröder/Fischer endete die chaotisch-hedonistische Nachwendezeit. Und damit das Versprechen auf einen unkonventionellen Lebensstil in den Ruinen von Faschismus und Kommunismus. Berlins Kaputtheit hatte lange retardierend auf die Globalisierungsschübe der gerade erst neu ernannten Hauptstadt gewirkt. Bürgermeister Wowereits weltweit bekannt gewordener Slogan "arm aber sexy" hatte eine ganze Generation von Künstlern angesprochen, die zuvor fluchtartig die elterliche Sphäre der Kleinstadt verlassen hatte.

Was dann kam, war das langsame Anschließen an die globalen Verhältnisse. Immobilienspekulation, expansiver Tourismus, repräsentativer Schlossneubau, Sommermärchen Fußball, Flughafenneubau und –desaster, Integrations- und Mietrechtdebatten und vieles mehr nimmt Jens Bisky in den Blick. Und das ohne übertriebene Sentimentalität. Doch als Berliner hat er sein Buch natürlich nicht ohne Emotion geschrieben:

"Die vergangenen dreißig Jahre haben gezeigt, dass die Stadtgesellschaft im Ganzen meist weiter ist als die Landespolitik, aufmerksamer, liberaler, flexibler. Trotz der Krisensymptome und einer zwar wachsenden, aber im Vergleich mit anderen Hauptstädten bescheidenen Wirtschaft erfreut sich Berlin eines guten Rufs, vor allem unter jungen Menschen auf der ganzen Welt. Es ist heute ein Sehnsuchtsort derer, die selbstbestimmt und frei leben wollen, die mit Rollen und Gestern experimentieren. Berlin steht für eine besondere Freiheit. Obwohl das Leben hier deutlich teurer geworden ist, als es im Jahr 2000 war, lässt sich eine tonangebende Mehrheit noch immer nicht durch Geld beeindrucken. Eine kluge Bemerkung, eine gekonnte Bewegung, eine Pointe, die sitzt, werden höher geschätzt. Zu Berlin gehört, dass man bis in den Nachmittag frühstücken kann, dass die Nacht Abenteuer verspricht und man mit Gelassenheit, Berliner Coolness, am weitesten kommt. Wer sich in der Stadt getummelt hat, kennt genügend Gegenbeispiele, aber noch ist diese ein Leitbild: sein Ding machen statt Karriere, mit Freunden abhängen statt jede freie Minute verplanen, mit einem Bier in der Hand über die Dächer schauen und sich ungebunden fühlen, im Späti flirten, vor dem Berghain mit Menschen aus mehr Ländern, als man zählen kann, auf den Blick des Türstehers warten, im Tiergarten auf der Wiese liegen, über Berlin und die Zugezogenen schimpfen und sich erzählen lassen, dass vor fünf Jahren alles viel besser war."

Über die Jahrhunderte sei ein stolzes Repertoire an Bezeichnungen für Berlin zusammengekommen, sagt Bisky zu Beginn des Buchs: Spree-Athen, Spree-Chicago, Parvenupolis, Babylon, Metropolis, Exerzierfeld der Moderne, Schaufenster der Freiheit, Pompeji der Zeitgeschichte, Werkstatt der Einheit. Bisky hat den Anspruch all diesen Überhöhungen historische Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Herausgekommen ist ein Berliner Geschichtsbuch, das zwar andauernd von Mythen handelt und dabei genau darauf achtet, nicht selbst zu mythologisieren. Dafür braucht man als Leser einen langen Atem. Aber die Berliner Nächte sind ja bekanntlich lang.

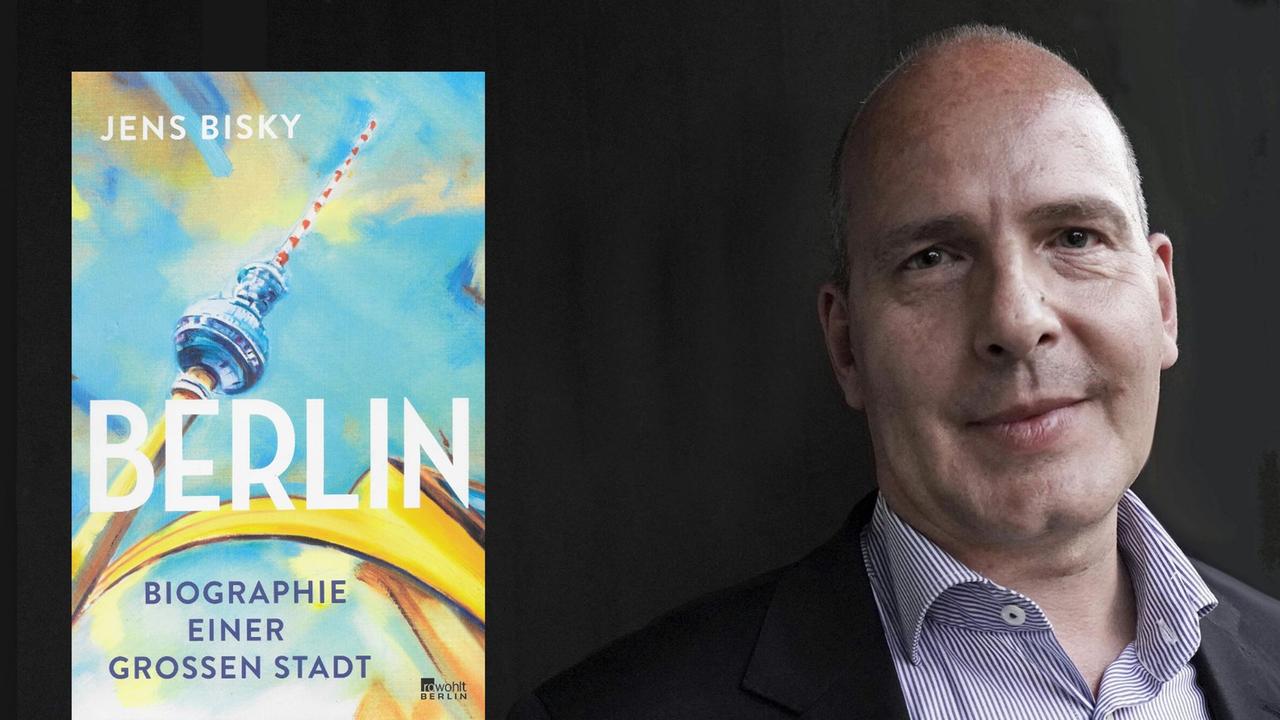

Jens Bisky: "Berlin. Biographie einer großen Stadt"

Rowohlt Berlin Verlag. 976 Seiten, 38 Euro.

Rowohlt Berlin Verlag. 976 Seiten, 38 Euro.