Die Weltwetterorganisation (WMO) sieht ab Oktober 2024 eine 60-prozentige Chance, dass La Niña beginnt – ein Wetterphänomen, das kühlere Temperaturen und andere Wetterveränderungen weltweit mit sich bringen könnte. Das Gegenstück dazu ist El Niño, das für höhere Durchschnittstemperaturen und extreme Wetterereignisse sorgt.

Das letzte El Niño begann im Juni 2023 und hielt bis etwa Mitte 2024 an, also knapp ein Jahr. Während dieser Zeit sorgte das Phänomen weltweit für beispiellose Temperaturrekorde und extreme Wetterbedingungen. Eine aktuelle Studie der Zeitschrift Nature zeigt, dass El-Niño-Ereignisse mit dem Klimawandel häufiger und intensiver werden.

Seit Mitte August 2024 herrschen jedoch neutrale Wetterbedingungen, also weder El Niño noch La Niña. Trotzdem erleben wir weiterhin extreme Wetterbedingungen wie starke Hitze und verheerende Regenfälle, betont die WMO.

Was sind El Niño und La Niña?

Wie die Jahreszeiten ist El Niño ein normales Phänomen im Klimageschehen. Wenn er auftritt, bildet sich im Ostpazifik eine Wärmeanomalie. Das ist alle zwei bis sieben Jahre der Fall und dauert im Schnitt um die zwölf Monate.

Das Gegenstück zu El Niño ist die Kälteanomalie La Niña. Dazwischen ist das Meer in der dritten, der neutralen Phase. Alle drei zusammen bilden im zentralen und östlichen tropischen Pazifik eine „Klimaschaukel“ namens ENSO (El Niño/Southern Oscillation).

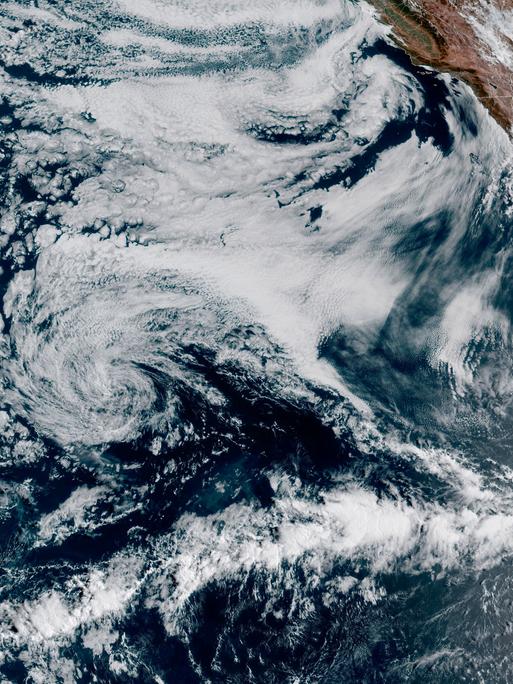

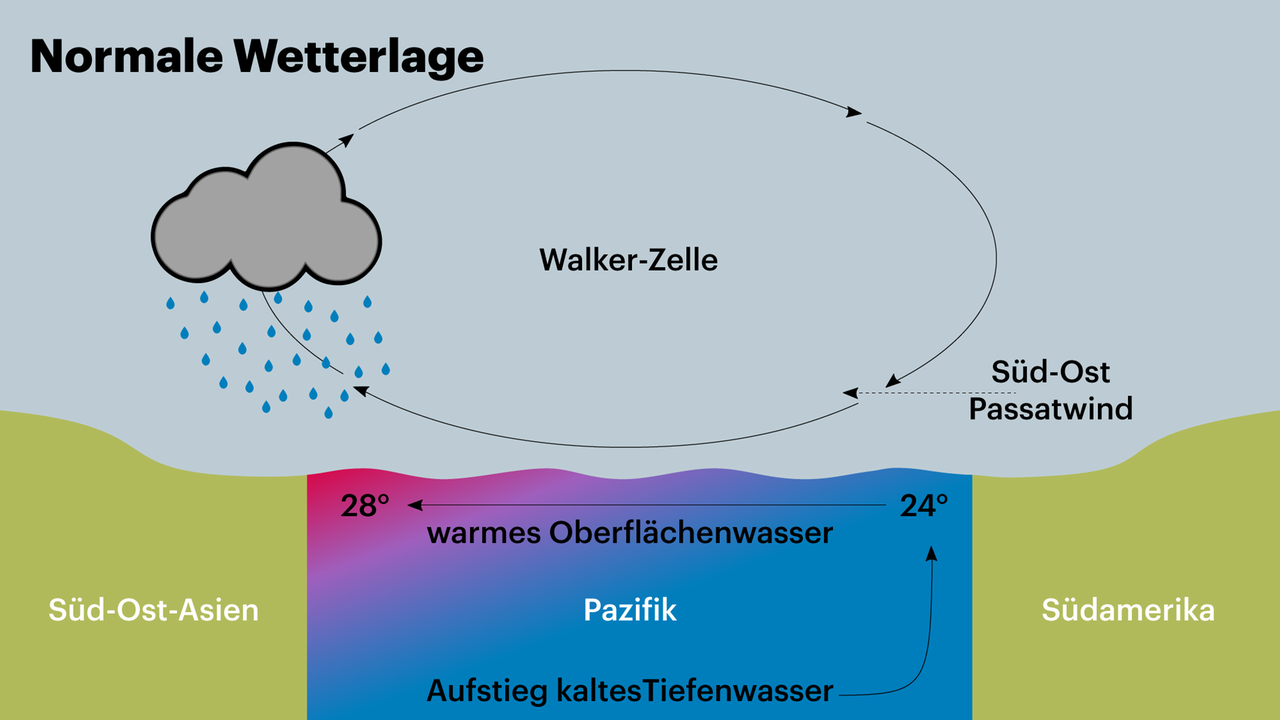

Angetrieben wird ENSO von den Passatwinden entlang des Äquators. Sie entstehen durch Luftdruckunterschiede dies- und jenseits des Pazifiks. In den neutralen Jahren ist der Luftdruck im Osten über Südamerika hoch, im Westen, also über Südostasien und Australien, dagegen niedrig.

Die Passatwinde versuchen, den Unterschied auszugleichen, und wehen beharrlich in westliche Richtung. Dabei treiben sie ebenso beharrlich tropisch-warmes Oberflächenwasser vor die Küsten Australiens und Indonesiens. Vor der Küste Südamerikas strömt dafür ständig kaltes Tiefenwasser nach, um den Verlust auszugleichen.

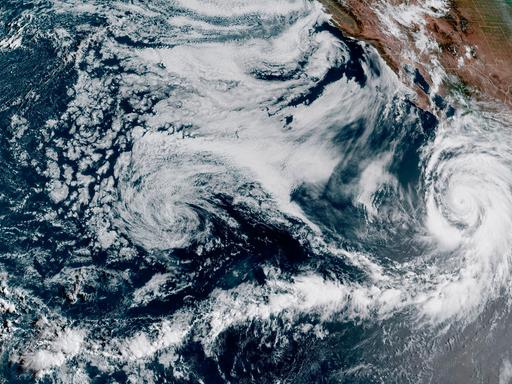

Während der Kälteanomalie La Niña verstärkt sich der neutrale Zustand: Die Passatwinde sind besonders stark und lang anhaltend, und vor allem vor Ecuador und Peru gelangen dann gewaltige Massen Tiefseewassers an die Oberfläche.

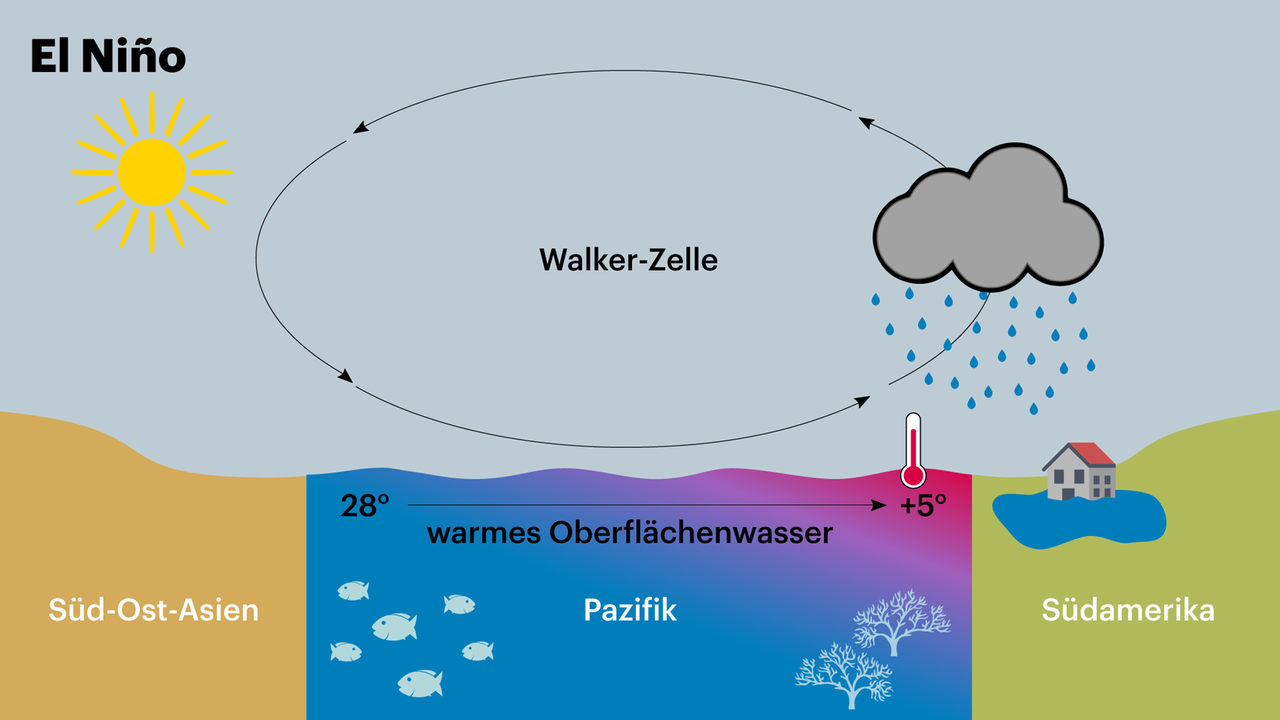

In El-Niño-Jahren wiederum ist der Luftdruckunterschied zwischen dem östlichen und westlichen Pazifik deutlich kleiner oder dreht sich sogar um, und die Passatwinde schwächeln oder fallen ganz aus. Dann „dümpelt“ im Ostpazifik über Tausende Quadratkilometer hinweg warmes Oberflächenwasser, der Aufstrom an kaltem Meereswasser lässt nach.

Woher kommt der Name El Niño?

„El Niño de Navidad“ – das Christkind – haben südamerikanische Fischer im 17. Jahrhundert die Klimaanomalie getauft, denn sie erreicht normalerweise ihren Höhepunkt um die Weihnachtszeit. Für die Fischer bedeutete dieses besondere Christkind schwierige Zeiten. Das normalerweise aufströmende kalte Tiefenwasser ist sehr nährstoffreich, sodass das Phytoplankton besonders gut gedeiht und der Fischreichtum hoch ist.

Lässt der Zustrom in El-Niño-Jahren nach, fehlen die Nährstoffe mit Folgen für Phytoplankton und Fischschwärme: Die Netze der Fischer bleiben leer. Deshalb dürfte El Niño schon den Inka Sorgen bereitet haben.

Wirken El Niño oder La Niña auch in Deutschland und Europa?

Global gesehen führt La Niña zu niedrigeren Temperaturen, El Niño zu höheren – beide begünstigen zudem Extremwetter, allerdings in verschiedenen Weltregionen. Die stärksten Auswirkungen hat ENSO nahe dem tropischen Pazifikraum. Weil die Verdunstung bei warmem Wasser höher ist, können während El Niño an der Pazifikküste Süd- und Mittelamerikas überaus starke Regenfälle mit Überschwemmungen und Erdrutschen auftreten.

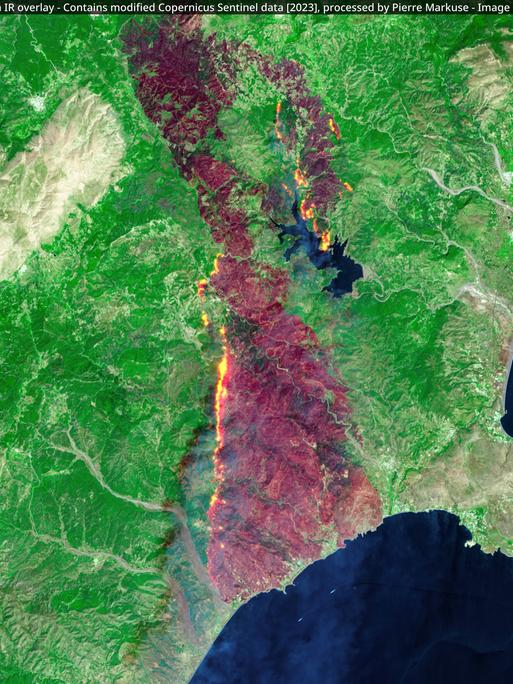

Es trifft aber auch den Süden der USA, das Horn von Afrika oder Zentralasien. Zur gleichen Zeit treffen schwere, lang anhaltende Dürren mit steigender Waldbrandgefahr Australien, Indonesien, im südlichen Afrika und Teile Südasiens. Bei La Niña ist es umgekehrt.

Europa liegt dabei so weit vom Geschehen im äquatorialen Pazifik weg, dass sich die direkten Auswirkungen in den statistischen Wahrscheinlichkeiten niederschlagen. So könnte es sein, dass es in El-Niño-Jahren in Skandinavien etwas weniger regnet, in Mittel- und Südeuropa dafür etwas mehr.

Allerdings wird das europäische Klima vor allem vom Atlantik bestimmt. Doch erhöht El Niño in Europa das Risiko für Extremwetterlagen wie Hitzewellen, weil er die globalen Temperaturen in die Höhe treibt und für Spitzen in der globalen Erwärmung sorgt.

Wie wahrscheinlich ist ein "Mega-El-Niño" in Zukunft?

Australien hatte schon im September 2023 offiziell das Wetterphänomen El Niño ausgerufen. Die Meteorologiebehörde hatte damals gewarnt, im Sommer – der von Dezember bis Februar dauert – drohten extrem hohe Temperaturen und heftige Buschfeuer. Ende Dezember verursachte dann in Teilen des Landes eine für die Jahreszeit ungewöhnliche Hitzewelle mit Rekordwerten Buschbrände. Anderswo hatten ein Tropensturm und heftige Regenfälle schwere Überschwemmungen zur Folge.

Schon in der ersten Septemberhälfte waren die Temperaturen in Australien für die Jahreszeit viel zu hoch gewesen, mancherorts 10 bis 16 Grad über den Durchschnittswerten für diesen Monat.

Die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) hatte bereits Anfang Mai 2023 vor einem möglichen „Mega-El-Niño“ gewarnt. Damals lagen im äquatorialen Pazifik die Wassertemperaturen 0,4 Grad über dem langjährigen Mittel.

„Die Entwicklung eines El Niños wird höchstwahrscheinlich zu einem neuen Anstieg der globalen Erwärmung führen und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Temperaturrekorde gebrochen werden“, so WMO-Generalsekretär Petteri Taalas.

Eine Studie, die in der Fachzeitschrift "Nature" veröffentlicht wurde, bestätigte diese Prognose nachdrücklich. Auf der Grundlage einer Modellrechnung prognostizieren die Wissenschaftler, dass zwischen Juli 2023 und Juni 2024 die durchschnittliche globale Lufttemperatur historische Höchstwerte überschreiten könnte – und zwar mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent.

Tatsächlich begann im Mai 2023 eine Serie globaler Temperaturrekorde sowohl an Land als auch im Ozean. Bis Juni 2024 wurde jeden Monat ein neuer Rekord aufgestellt, wie der EU-Klimawandeldienst Copernicus mitteilte. Der Sommer 2024 war so warm wie nie zuvor seit Beginn der Aufzeichnungen.

Wie von den Forschenden in der Nature-Studie prognostiziert wurde, kam es 2024 außerdem vielerorts zu beispiellosen Hitzewellen. Indien und Pakistan erlebten etwa die bisher längste Hitzewelle mit Temperaturen über 50 Grad Celsius.

Auch die marinen Hitzewellen erreichten während des El-Niño-Phänomens Rekordwerte. Über einen Zeitraum von mehr als 15 Monaten, bis Juli 2024, blieben die Temperaturen der Weltmeere auf einem historisch hohen Niveau.

Was hat das mit dem Klimawandel zu tun?

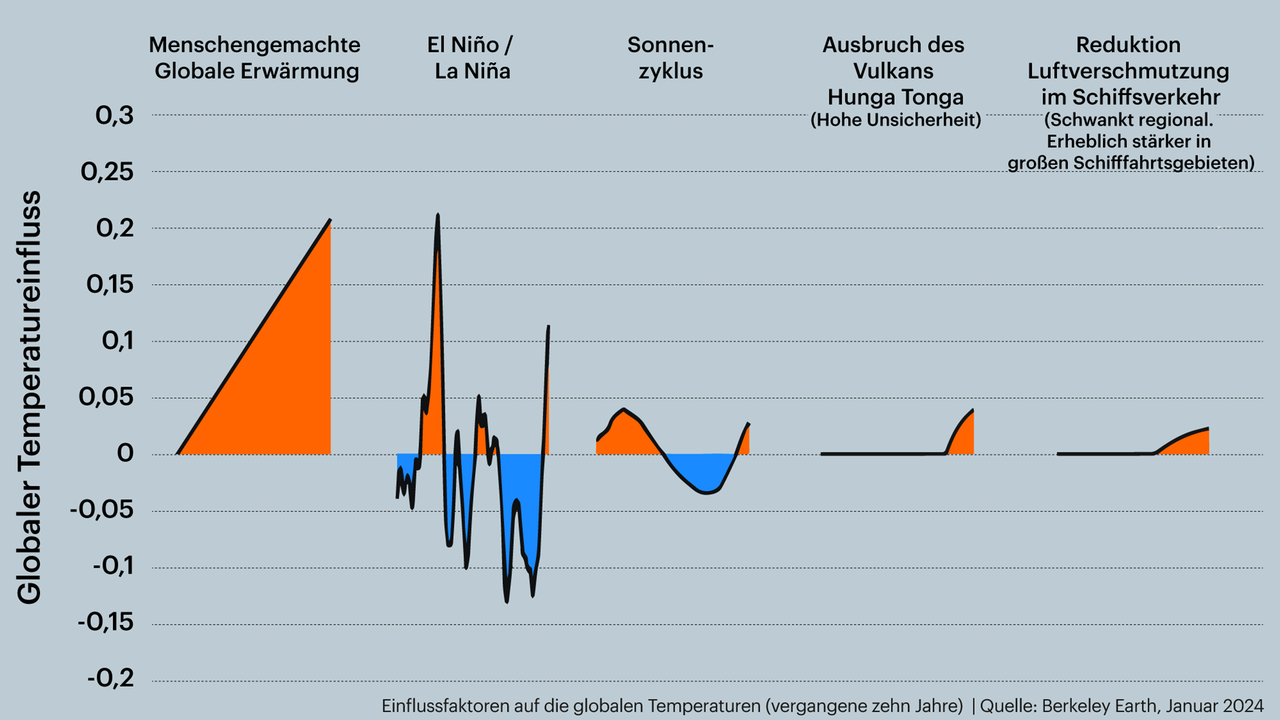

El Niño/Southern Oscillation (ENSO) und das globale Klima sind eng verwoben. So brachten in den vergangenen Jahrzehnten starke El-Niño-Jahre auch Hitzerekorde in den Ozeanen und der Atmosphäre. Besonders stark war dies 2016, dem wärmsten Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen.

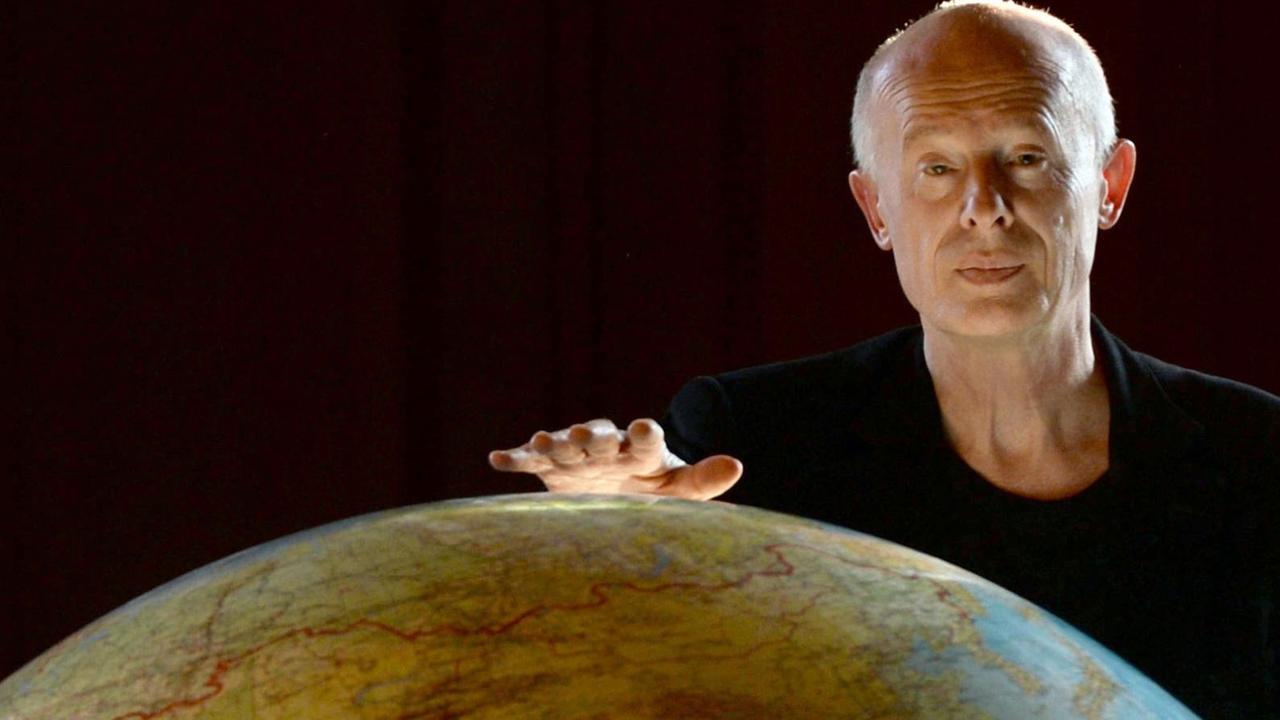

Beide Ausschläge der ENSO-Schaukel können Effekte des Klimawandels abschwächen oder verstärken: „Was El Niño oder La Niña anbelangt, stellt die globale Erwärmung ein Experiment planetarischen Ausmaßes dar, dessen Ausgang wir nicht kennen“, urteilt Mojib Latif vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel (GEOMAR).

„Die gerade zu Ende gegangene dreifache La-Niña-Phase hat mit ihrem kühlenden Effekt auf das Klima dazu geführt, dass die globalen mittleren Oberflächentemperaturen auf einem Plateau verharrten und trotz wachsender Treibhausgasemissionen nicht gestiegen sind“, so Michael McPhaden von der Nationalen Ozean- und Atmosphärenbehörde der USA.

Die Folge: Als La Niña im März verschwand, stiegen die globalen mittleren Oberflächentemperaturen schlagartig um 0,2 Grad Celsius. La Niña überdeckt die Folgen der Treibhausgasemissionen nur, lässt sie indes nach, werden die umso deutlicher.

Erderwärmung über 1,5-Grad-Marke

Nach Angaben des EU-Klimawandeldienstes Copernicus wurde im August 2024 erneut die kritische 1,5-Grad-Marke überschritten. Die globale Durchschnittstemperatur lag in diesem Monat um 1,51 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau (Referenzzeitraum: 1850 bis 1900). Der Wert wurde bereits zum 13. Mal in nur 14 Monaten überschritten. Die Staatengemeinschaft hatte sich im Pariser Klimaabkommen das Ziel gesetzt, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, um katastrophale Klimafolgen zu vermeiden.

Der Generalsekretär der Weltorganisation für Meteorologie, Petteri Taalas, warnte bereits im Frühjahr 2023: "El Niño kombiniert mit der menschengemachten Erwärmung" werde die globalen Temperaturen bisher unbekannte Höhen erreichen lassen. "Dies wird weitreichende Konsequenzen für Gesundheit, Nahrungssicherheit, Wassermanagement und die Umwelt haben.“

Der Klimawandel, der sich in den Copernicus-Daten zeigt, hat wiederum Auswirkungen beispielsweise auf das ENSO-Phänomen. Er verändert ENSO, etwa über die Verlagerungen großräumiger Luftströmungen. Außerdem sorgen die sich erwärmenden Ozeane dafür, dass sich Temperaturgefälle zwischen Äquator und Pol abschwächen und Niederschlagsmuster verändern.

Dagmar Röhrlich, ema