Während beim 30. Weltklimagipfel (Conference of the Parties, kurz COP30) im brasilianischen Belém um die Frage gerungen wird, wie sich die CO2-Emissionen möglichst zügig senken lassen, schlagen Wissenschaftler Alarm. Laut einer aktuellen Studie des Global Carbon Project werden in diesem Jahr voraussichtlich 38,1 Milliarden Tonnen Kohlendioxid durch die Nutzung von Kohle, Öl und Gas ausgestoßen - ein Anstieg um 1,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In den vergangenen zehn Jahren habe der jährliche Anstieg im Schnitt 0,8 Prozent betragen.

Wenn die Emissionen sich auf diesem Niveau fortsetzen, dürften wichtige Klimaschutzziele verfehlt werden. Denn von dem im Pariser Klimaabkommen vereinbarten Ziel, die Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad Celsius im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu beschränken, ist die Weltgemeinschaft weit entfernt. Laut UN-Umweltprogramm (UNEP) steuert die Erde bis zum Ende des Jahrhunderts auf 2,8 Grad Erwärmung gegenüber der vorindustriellen Zeit zu.

Im Jahr 2024 betrug die mittlere Erderwärmung laut Weltmeteorologieorganisation (WMO) im Jahresmittel bereits plus 1,55 Grad Celsius verglichen mit dem vorindustriellen Niveau. Der Weltklimarat (IPCC) rechnet langfristig mit einer Zunahme der globalen Durchschnittstemperatur um 2,7 bis 3,2 Grad Celsius. Die Drei-Grad-Marke könnte bereits 2050 erreicht sein, so die jüngsten Einschätzungen der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft und Deutschen Physikalischen Gesellschaft.

Die acht größten Klimasünder

Trotz aller Absichtserklärungen werden immer mehr CO2 und andere klimaschädliche Gase wie Methan oder Lachgas in die Atmosphäre geblasen. Um den Gesamtausstoß aller Treihausgase gemeinsam erfassen zu können, wird die Wirkung der anderen Gase, das Global Warming Potential (GWP), in eine äquivalente CO2-Menge umgerechnet. Die Gesamtemission kann dann in CO2-Äquivalenten angegeben werden.

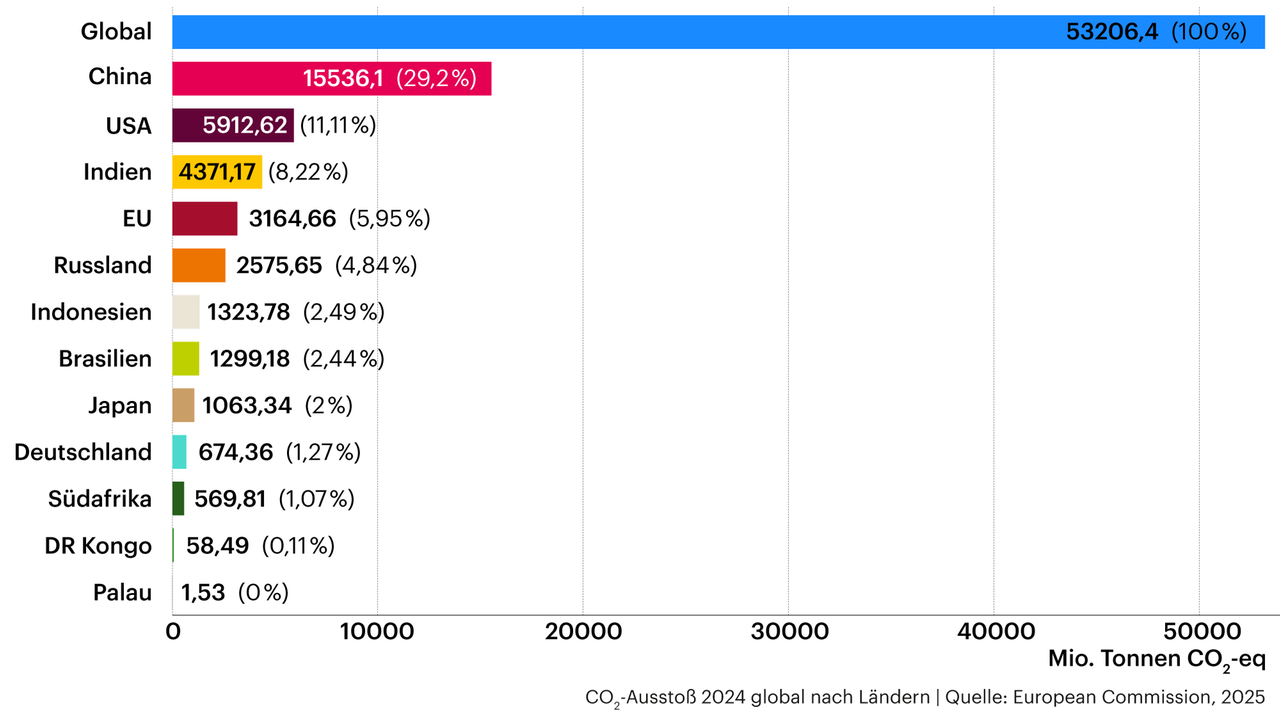

Mit 53,2 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalenten erreichte der Ausstoß an Treibhausgasen 2024 laut dem jüngsten Report der Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR) weltweit ebenfalls einen neuen Rekordwert. Dies waren 1,3 Prozent mehr als im Jahr davor. EDGAR ist ein gemeinsames Projekt der EU-Kommission und dem Planbureau voor de Leefomgeving, einer niederländischen Regierungsbehörde für strategische Politikanalysen in den Bereichen Umwelt, Natur und Raum.

Der mit Abstand größte Emittent war 2024 China mit 15,5 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalenten, was rund 30 Prozent der globalen Emissionen entspricht. Dahinter folgen die USA, Indien und die EU. Gemeinsam sind die vier größten Emittenten für mehr als 50 Prozent des globalen Treibhausgasausstoßes verantwortlich. Die EU und die sieben größten nationalen Emittenten, neben China, den USA und Indien noch Russland, Indonesien, Brasilien und Japan, setzen zusammen zwei Drittel der weltweiten CO2-Äquivalente (CO2-EQ) frei.

Deutschland trug 2024 mit 649 Millionen Tonnen CO2-EQ zu 1,27 Prozent zum globalen Ausstoß bei und rangiert damit weltweit auf Platz 14. Innerhalb der EU bleibt Deutschland der größte Emittent, obwohl es seinen Ausstoß im Vergleich zu 1990 um rund 48 Prozent reduziert hat. Der Zielwert des Klimaschutzgesetzes von 682 Millionen Tonnen wurde leicht unterschritten. Der Zielwert für 2030 liegt bei 438 Millionen Tonnen.

Das ist immer noch 7,5-mal mehr als der jährliche Ausstoß der Demokratischen Republik Kongo, eines der größten und bevölkerungsreichsten Länder auf dem afrikanischen Kontinent. Größter Emittent dort war 2024 Südafrika. Mit 570 Millionen Tonnen CO2-EQ setzte das Land jedoch weniger schädliche Treibhausgase frei als der weltweite Flugverkehr zusammen (622 Millionen Tonnen).

Bevölkerungszahlen und der CO2-Fußabdruck

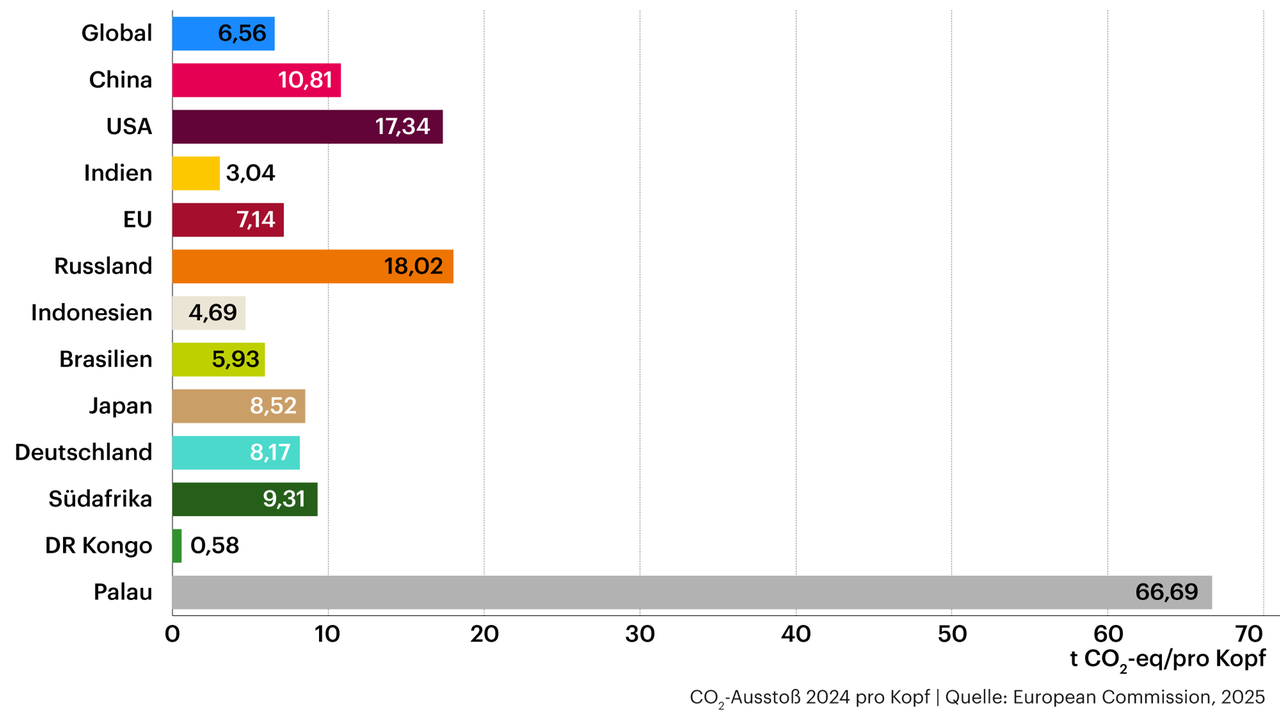

In absoluten Zahlen war China 2024 zwar der größte Klimasünder. Betrachtet man allerdings die CO2-Emission pro Kopf, ergibt sich ein anderes Bild. Innerhalb der acht größten weltweiten Emittenten nehmen die 1,4 Milliarden Chinesen dann nur noch Platz drei ein, hinter Russen und US-Amerikanern, die rund 1,6-mal mehr CO2-Äquivalente freisetzten.

Auf den geringsten Pro-Kopf-Ausstoß unter den globalen Top-Acht-Emittenten kommt Indien: Die rund 1,4 Milliarden Einwohner des Subkontinents setzen pro Kopf nur knapp drei Tonnen Treibhausgase frei. In Europa ist es im Schnitt mehr als doppelt so viel, in Deutschland sogar fast dreimal mehr. 8,17 Tonnen CO2-EQ pustet ein Deutscher im Schnitt pro Jahr in die Atmosphäre - ein Einwohner der Demokratischen Republik Kongo braucht dafür 14 Jahre.

Mit weniger als 600 Kilogramm CO2-EQ pro Jahr hat die DR Kongo den Klimadaten der Europäischen Kommission zufolge den geringsten Pro-Kopf-Ausstoß aller Länder weltweit. Und das trotz eines Bevölkerungswachstums von 3,2 Prozent und mit rund 106 Millionen Einwohnern einer der höchsten Bevölkerungszahlen weltweit (Weltrang 15).

Bevölkerungswachstum nicht verantwortlich für steigenden Emissionen

Die Beispiele DR Kongo und Indien zeigen: Bevölkerungswachstum und -zahl allein sind nicht verantwortlich für den Anstieg der CO2-Emissionen. Industrialisierung und Konsum oder etwa auch Tourismus spielen eine weit größere Rolle.

Das macht ein anderes Beispiel deutlich: Die höchsten Pro-Kopf-Emissionen weltweit hat laut Zahlen der EU-Kommission der kleine Inselstaat Palau im Pazifischen Ozean. Fast 67 Tonnen CO2-EQ pro Jahr muss sich jeder der nur rund 18.000 Einwohner zurechnen lassen. Dabei gibt es auf dem nur knapp 460 Quadratkilometer großen Staatsgebiet praktisch keine Industrie und auch keine fossilen Förderstätten.

Grund für den hohen CO2-Ausstoß pro Kopf ist der Tourismus, der in die Berechnung einfließt und nach Schätzungen des US-Außenministeriums rund 40 Prozent des Bruttoinlandsproduktes ausmacht. Die Touristen kommen überwiegend aus Japan, Taiwan, Südkorea und den USA.

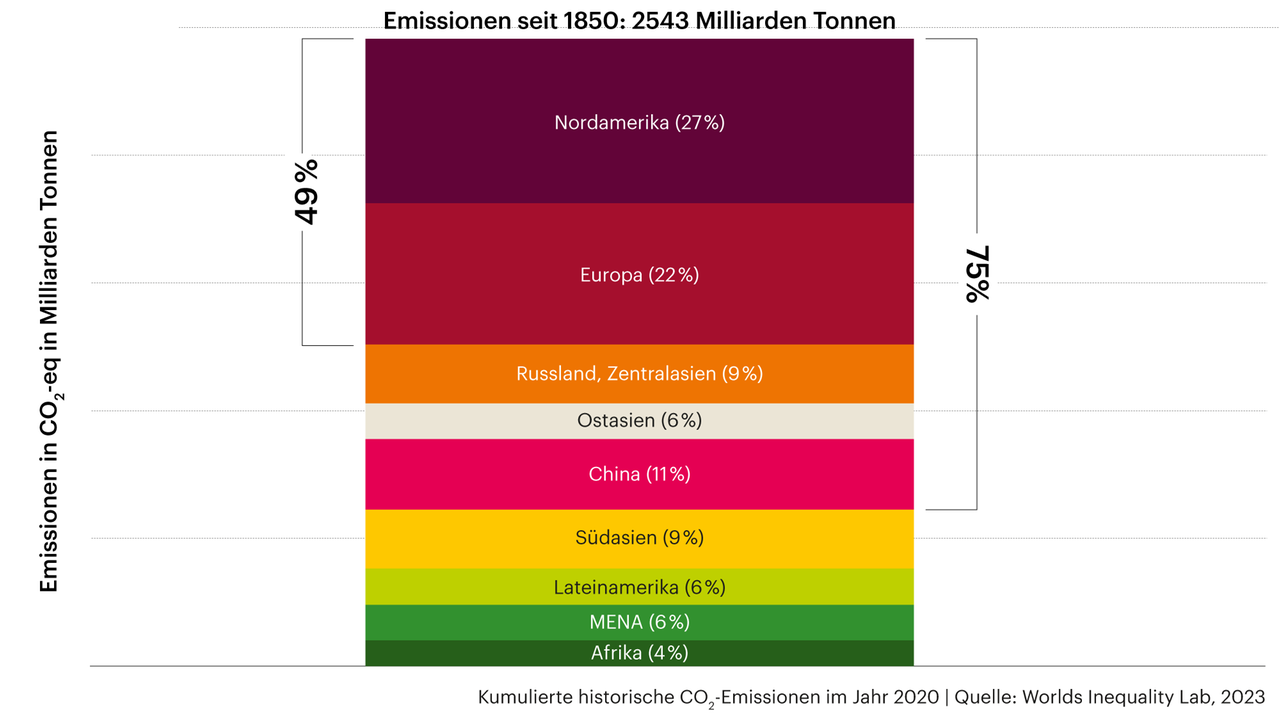

Europa und Nordamerika haben der Atmosphäre eingeheizt

Nicht nur der Pro-Kopf-Vergleich, auch die historische Perspektive macht deutlich, dass die Industrienationen des globalen Nordens weit mehr zur Erderwärmung beigetragen haben als andere Regionen der Welt. Kumuliert sind Nordamerika und Europa seit 1850 für 49 Prozent aller Emissionen verantwortlich.

Weitere knapp 26 Prozent kommen von China, Russland und Zentralasien sowie Ostasien. Gemeinsam lässt sich diesen fünf Regionen 75 Prozent der bislang freigesetzten weltweiten Emissionen zurechnen.

Dagegen haben Lateinamerika und die MENA-Staaten (Mittlerer Osten und Nordafrika) jeweils nur sechs Prozent des bisherigen Treibhausgasausstoßes zu verantworten, Afrika sogar nur vier Prozent. Alles überwiegend Regionen, die weit mehr mit den Folgen des Klimawandels zu kämpfen haben als der globale Norden.

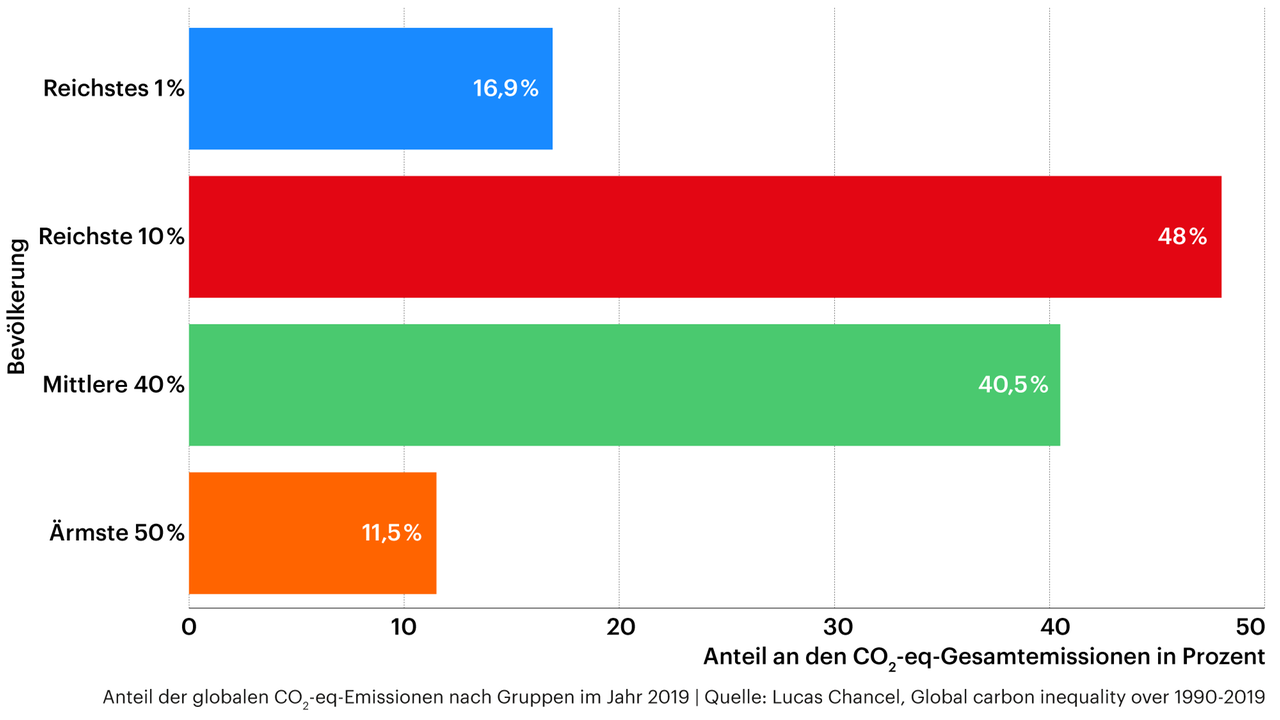

Die reichsten 10 Prozent verursachen die Hälfte der Emissionen

Treiber der globalen CO2-Emissionen sind insbesondere die extrem Reichen und Superreichen. Das macht eine Studie des französischen Ökonomen und Klimapolitik-Experten Lucas Chancel von 2023 deutlich.

Demnach geht fast die Hälfte der globalen klimaschädlichen Emissionen auf das Konto der reichsten zehn Prozent der Weltbevölkerung. Dagegen verursacht die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung weniger als zwölf Prozent des Ausstoßes von CO2, Methan und andere Gasen, die für den menschengemachten Klimawandel verantwortlich sind.

Für 16,9 Prozent der globalen CO2-EQ-Emissionen ist allein das reichste Prozent der Weltbevölkerung verantwortlich. Das bedeutet: Ein Hundertstel der Weltbevölkerung, etwa 77 Millionen Menschen, verursachen fast 50 Prozent mehr Emissionen als die ärmsten 50 Prozent, das sind rund 3,8 Milliarden Menschen.

Die Superreichen fliegen mit Privatjets, besitzen riesige Yachten und große Autos, sie jetten um die Welt und leisten sich weit mehr Konsum als andere Menschen. Schädlicher für das Klima als ihr Lebensstil ist laut Chancel das Investitionsverhalten der extrem Reichen. Der Wissenschaftler von der Paris School of Economics errechnet in der Studie des World Inequality Lab, dass sich 41 Prozent der globalen Emissionen auf den privaten Kapitalbesitz des reichsten einen Prozent der Weltbevölkerung zurückführen lässt.

Denn die Investitionen der Superreichen fließen weiter vor allem in fossile Industrien. Insgesamt schaden sie dem Klima mehr, als es der Rest der Weltbevölkerung je könnte und profitieren zudem davon.

Warum die Klimakrise eine ökonomische Machtfrage aufwirft

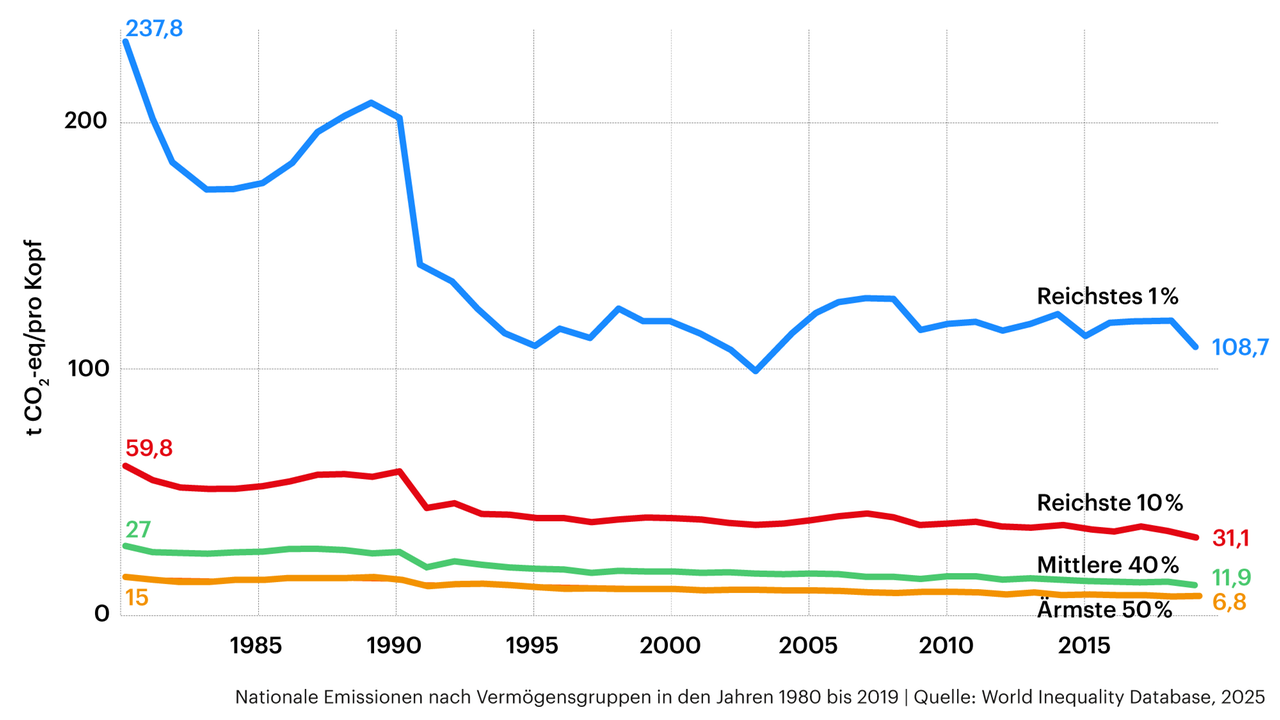

Auch in Deutschland zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Emissions-Verursachern: Im Jahr 2019 verursachte ein Mensch aus dem reichsten Prozent der Bevölkerung 108,7 Tonnen CO2-EQ-Emissionen und damit fast 16-mal mehr als ein Mensch aus der ärmeren Hälfte der Bevölkerung (6,8 Tonnen).

Selbst ein Mensch aus der Mittelschicht (11,9 Tonnen) verursachte nur etwa ein Drittel des Ausstoßes eines Menschen aus dem reichsten zehn Prozent der Bevölkerung (31,1 Tonnen). Diese Ungleichheit ist seit 1980 noch angewachsen. So stieß damals ein Mensch aus dem reichsten zehn Prozent der Bevölkerung „nur“ rund doppelt so viel CO2-EQ aus als ein Vertreter der Mittelschicht.

Zwar verringerten in den vergangenen Jahrzehnten alle Bevölkerungsgruppen ihren Treibhausgasausstoß deutlich. Die ärmsten 50 Prozent und die mittleren 40 Prozent der deutschen Bevölkerung sparten prozentual jedoch mehr Emissionen ein als die reichsten 10 Prozent, nämlich 56 beziehungsweise 55 Prozent. Bei den reichsten zehn Prozent waren es dagegen nur 48 Prozent.

Der Blick auf die Verursacher der Emissionen zeigt: Selbst, wenn ein Großteil der Bevölkerung ihr Konsumverhalten ändert, reicht das nicht aus, um den Klimawandel zu stoppen - solange Superreiche mit ihrem Kapital ein Wirtschaftssystem stützen, das wesentlich auf fossiler Energie basiert und die Politik nichts unternimmt, um dies zu ändern.

Das macht deutlich: Die Lösung der Klimakrise ist eng verknüpft mit einer ökonomischen Machtfrage.

ww