Künstliche Intelligenz steckt nicht nur in Smartphones, sortiert E-Mails, schlägt Filme und Musik vor. Auch in Kliniken, Krankenhäusern und Arztpraxen spielt KI zunehmend eine wichtige Rolle: von der Diagnose über die Therapie bis hin zur Forschung. Und ihr Einfluss dürfte in den nächsten Jahren rasant wachsen. Die Bundesärztekammer (BÄK) sieht in KI ein „mächtiges Werkzeug“, das das Potenzial habe, die Medizin zu revolutionieren. Doch es gibt auch Bedenken.

Wo kommt KI in der Medizin zum Einsatz?

Künstliche Intelligenz wird im Gesundheitswesen und in der Medizin schon jetzt breit gefächert eingesetzt. So unterstützt sie zum Beispiel Radiologen, indem sie Auffälligkeiten auf Röntgenbildern, MRTs und CT-Scans erkennt. KI kann Behandlungspläne erstellen, Kranken- und Entlassungsbriefe schreiben und Termine vereinbaren. Roboterassistenten entlasten Ärztinnen und Ärzte im OP-Saal, Chatbots werden als Therapeuten genutzt und Exoskelette helfen Schlaganfall-Patienten bei der Rehabilitation.

Angesichts der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten unterscheidet der Onkologe und Medizinphysiker Jakob Kather, Professor für „Clinical Artificial Intelligence“ an der Technischen Universität Dresden, zwischen zwei Arten von künstlicher Intelligenz in der Medizin: zum einen Computer, die einzelne Aufgaben von Ärztinnen und Ärzten automatisiert durchführen können. Etwa, indem sie medizinische Bilder analysieren. Zum anderen Sprachmodelle wie ChatGPT, also KI-Systeme, die, wie Kather sagt, „alle Aufgaben übernehmen können, die man im Gespräch lösen kann“.

In der bildgebenden Diagnostik werden KI-Systeme zum Beispiel genutzt, um Hinweise auf Knochenbrüche zu liefern, Lungenröntgen zu analysieren oder Mammografie-Bilder auszuwerten. Dabei kann KI mehr Informationen aus den Aufnahmen lesen als Ärztinnen und Ärzte mit bloßem Auge wahrnehmen können, sagt Sophia Blum, die im Universitätsklinikum Dresden den Bereich Mammografie leitet und dort mit einer KI-basierten Software arbeitet. Allerdings: Die diagnostische Hoheit bleibt in den Händen der Mediziner. Die KI markiert zwar verdächtige Stellen, sagt Blum. Die Beurteilung aber ist Aufgabe der Ärztinnen und Ärzte.

Auch Valentina Busik setzt in ihrer Arbeit auf künstliche Intelligenz. Die Assistenzärztin in der Dermatologie am Universitätsklinikum Gießen hat einen Avatar zur Aufklärung von Patientinnen und Patienten entwickelt. Mit Videos in verschiedenen Sprachen erklärt er Diagnosen und Therapieansätze. „Der Arzttermin bleibt derselbe, bloß man soll sich als Patient gut aufgehoben fühlen und das meiste aus dem Termin rausholen können“, sagt Busik. Die Avatar-Videos könnten sich die Patienten in Ruhe anhören und zu Hause mit der Familie besprechen. Busik verspricht sich davon zudem ein besseres Arzt-Patienten-Verhältnis, weil während des Termins mehr Zeit für tiefe Fragen bleibe.

Wie könnte KI die Medizin verändern?

Die Bundesärztekammer (BÄK) sieht die Welt der Medizin vor einem fundamentalen Wandel. „KI wird unsere Gesellschaft und auch die Medizin tiefgreifend verändern“, sagte BÄK-Präsident Klaus Reinhardt im Vorfeld des Deutschen Ärztetags Ende Mai 2025. Sie ermögliche bessere Diagnosen, individuell zugeschnittene Therapien und effizientere Abläufe - und eröffne so neue Perspektiven in der Medizin. Weil KI riesige Datenmengen analysieren kann, sorge sie zudem dafür, dass neue Medikamente und Therapien schneller entwickelt werden.

In welchen Bereichen KI im Gesundheitswesen eingesetzt wird, entwickelt sich rasant. Täglich kommen neue Studien auf den Markt. Experten zufolge wird 2032 der globale Markt für KI-Systeme im Gesundheitssystem ein Volumen von fast 500 Milliarden Dollar haben. Was vorher nur durch das menschliche Gehirn möglich war, kann jetzt durch Software automatisiert werden, sagt Kather. Dazu kommt: KI ist pausenlos verfügbar und wird nie müde. Sie arbeitet immer in gleichbleibender Qualität, je nach Aufgabe sogar besser als der Mensch, so der Onkologe. Etwa weil sie aus verschiedenen Daten Muster erkennen und daraus Vorhersagen treffen kann.

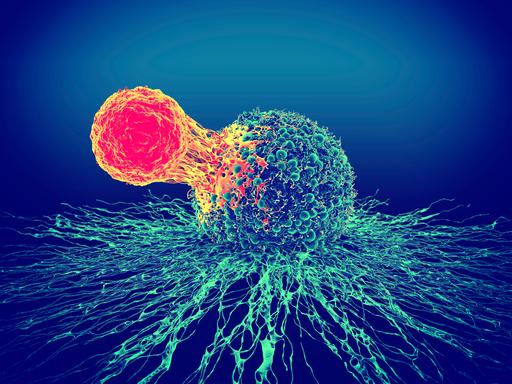

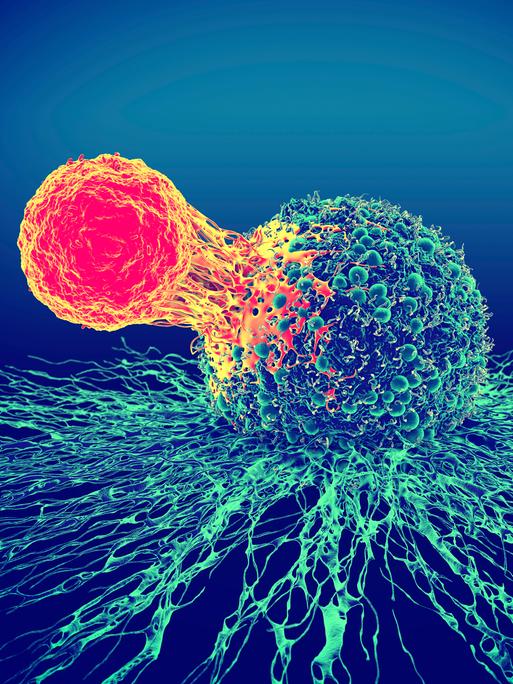

Auch die Neurophysiologin und stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Ethikrates Susanne Schreiber betont die Chancen von künstlicher Intelligenz in der Medizin. Als Beispiele nennt sie bessere diagnostische Ergebnisse, höhere Behandlungserfolge, weil zum Beispiel Tumore früher erkannt werden, und Zeitersparnis für Ärztinnen und Ärzte. All das seien "sehr positive Entwicklungen zum Wohle der Patienten." Zugleich warnt Schreiber jedoch auch vor Gefahren und Herausforderungen, die der Einsatz von KI in Krankenhäusern und Arztpraxen mit sich bringt.

Welche Risiken und Hindernisse gibt es?

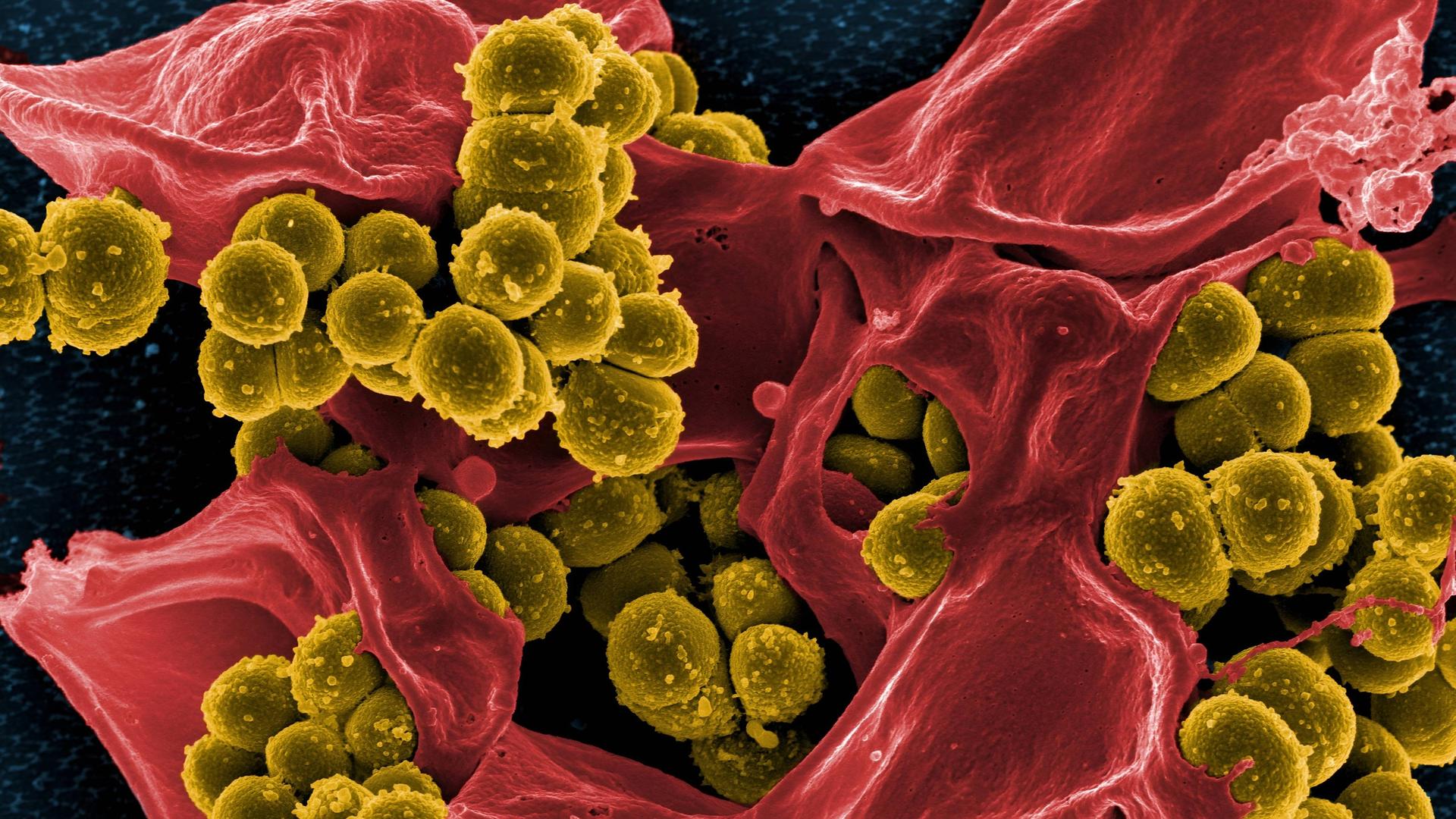

KI-Systeme benötigen eine Unmenge an Daten. Sie nutzen neueste Forschungen, um daraus Erkenntnisse abzuleiten. Allerdings: Wenn die Datenbasis schlecht ist, können auch die KI-generierten Ergebnisse nicht gut sein, sagt Bernhard Sabel, Neuropsychologe der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Ein Problem sieht er in KI-generierten Fake-Studien. Solche Fälschungen seien selbst für Fachleute schwer zu identifizieren. Auch Kather betont: „Das Wichtigste ist, dass man auf die Daten guckt, dass die Daten ausreichende Qualität haben, dass die Diagnosen stimmen. Sonst bekommt man am Ende keine guten KI-Systeme.“

Beim Einsatz von KI stellen sich zudem ethische und rechtliche Fragen. Etwa jene nach der Verantwortung, wenn etwas schiefläuft. Haftet der Hersteller des KI-Systems oder der Operateur? Eine weitere Herausforderung sieht Ethikrat-Mitglied Schreiber in der sogenannten Blackbox. „Das Problem bei KI ist, dass man nicht mehr nachvollziehen kann, wie die Entscheidung getroffen wurde.“ Das mache sie anfällig für Manipulationen. Schreiber hält es deshalb für wichtig, sehr genau zu überlegen, in welchen konkreten Bereichen KI eingesetzt werden soll und welche Trainingsdatensätze sie verwende.

Gefahren sieht die Neurophysiologin auch in einem "schleichenden Kompetenzverlust" bei medizinischem Fachpersonal sowie darin, dass sich Ärztinnen und Ärzte zu sehr auf KI-Einschätzungen verlassen und ihre Sorgfaltspflicht vernachlässigen könnten. Es sei ein „sehr menschliches, psychologisches Verhalten“, dass die Konzentration abnehme, wenn viele Arbeitsschritte automatisiert abliefen, so Schreiber. In der Folge würden die eigenen Entscheidungen schlechter. Durch genügend Training müsse das Fachpersonal deshalb stets in der Lage bleiben, eine Diagnose auch ohne KI stellen zu können.

Datensicherheit und Digitalisierung

Auch BÄK-Präsident Reinhardt mahnt einen verantwortungsvollen Einsatz von KI in der Medizin an. Ethische Leitplanken und verlässliche Rahmenbedingungen seien unerlässlich, so der Mediziner. Er betont zudem, dass sensible Gesundheitsdaten geschützt und wirtschaftliche Einflussnahme Dritter auf medizinische Entscheidungen ausgeschlossen werden müssten.

Trotz dieser Risiken und Herausforderungen sprechen sich Reinhardt und Schreiber für den Einsatz von KI-Anwendungen in der Medizin aus. Vorausgesetzt, so die stellvertretende Vorsitzende des Ethikrates, dass sie sorgfältig geprüft und zertifiziert sind. Dann könne KI eine sinnvolle Ergänzung sein. Schreiber betont zudem: Im Fokus bei der Frage nach KI in der Medizin müsse eine bessere Behandlungsqualität des Patienten stehen, nicht die Effizienzsteigerung.

Intensivmediziner Arne Peine sieht in KI vor allem die Möglichkeit, Ärzte und Pflegepersonal zu entlasten. Sein Start-up Clinomic stellt das KI-Assistenzsystem „Mona“ für Intensivstationen her, das europaweit mittlerweile rund 40 Kliniken nutzen. Allerdings gebe es nach wie vor eine gewisse Grundskepsis, sagt Vertriebsleiter Martin Weibrecht. In Schulungen klärt er über das Assistenzsystem auf, spricht über Cybersicherheit und Workflow-Aspekte. Firmengründer Peine ergänzt, die Pragmatik und den Willen, schnell etwas umzusetzen und „auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen“ sei in Deutschland nicht so ausgeprägt wie in anderen Ländern.

Wie sehen Patienten den Einsatz von KI?

Patientinnen und Patienten sehen den Einsatz von KI in der Medizin bislang offenbar eher skeptisch, wie eine Studie von Psychologen der Universität Würzburg und der Charité Berlin zeigt. Demnach werden Medizinerinnen und Mediziner, die angeben, KI in ihrer Arbeit zu verwenden, als weniger kompetent, vertrauenswürdig und empathisch eingestuft. Die Vorbehalte zeigen sich sogar dann, wenn die KI gar nicht für Diagnose- oder Therapiezwecke eingesetzt wird, sondern nur für administrative Aufgaben.

Ein Grund dafür könnte aus Sicht der Forscher die Befürchtung sein, dass Ärzte der Technologie blind folgen könnten. Ihre Empfehlung: „Wenn Ärzte ihre Patienten über den Einsatz von KI informieren, sollten sie darauf abzielen, potenzielle Bedenken auszuräumen und mögliche Vorteile hervorzuheben." So könnten sie etwa mehr Zeit für die persönliche Betreuung ihrer Patienten haben, wenn sie einen Teil der Verwaltung durch KI erledigen lassen. „Trotz einer zunehmenden Technologisierung könnte unsere Gesundheitsversorgung so durch KI sogar menschlicher werden“, so die Autoren.

Irina Steinhauer