Algorithmen übernehmen oft bestehende Geschlechterstereotype und historische Ungleichheiten. Immer wieder zeigt sich, dass Künstliche Intelligenz Frauen benachteiligt. Dennoch steckt in KI auch das Potenzial, echte Gleichstellung voranzubringen - wenn sie richtig eingesetzt wird.

Sexistische KI entsteht aus Trainingsdaten voller Vorurteile

Künstliche Intelligenz wird mit historischen Daten trainiert. Diese beruhen oft auf alten Vorurteilen und Klischees. Je weiter die Trainingsdaten zurückreichen, desto stärker spiegeln sie überholte Rollenbilder in die Gegenwart wider, erklärt Judith Simon, Professorin für Ethik an der Universität Hamburg.

Wenn zum Beispiel mehr Männer in den Datensätzen auftauchen, wird "männlich" zum Standard. Ein bekanntes Beispiel dafür ist das Amazon-Recruiting-Tool von 2018: Es sollte Bewerbungen vorsortieren, bevorzugte aber automatisch Männer, weil in den historischen Daten überwiegend männliche Lebensläufe enthalten waren. Die Software hatte gelernt: Kompetent bedeutet männlich.

2019 geriet Apple mit einem Kreditkarten-Algorithmus in die Kritik. Gemeinsam mit dem Investmentbanking-Unternehmen Goldman Sachs hatte Apple eine Kreditkarte auf den Markt gebracht. Diese teilte Männern automatisch höhere Kreditlimits zu. Grund war wieder die Trainingsdatenbasis: Männer hatten darin häufiger größere Kredite aufgenommen, sodass die KI Frauen systematisch schlechter bewertete.

2017 belegte eine Studie, dass Gesichtserkennungssysteme Frauen, besonders Schwarze Frauen, deutlich schlechter erkannten. Hauptgrund war die unausgeglichene Datenbasis: Nur ein Viertel der Trainingsgesichter war weiblich, davon waren lediglich vier Prozent BIPoC-Frauen. Ein weiterer Faktor ist die größere visuelle Vielfalt bei Frauen durch verschiedene Frisuren, Haarlängen oder Make-up. Diese Variabilität erschwert es Algorithmen, konsistente Muster zu finden.

Alltagsbeispiele für Benachteiligung von Frauen durch KI

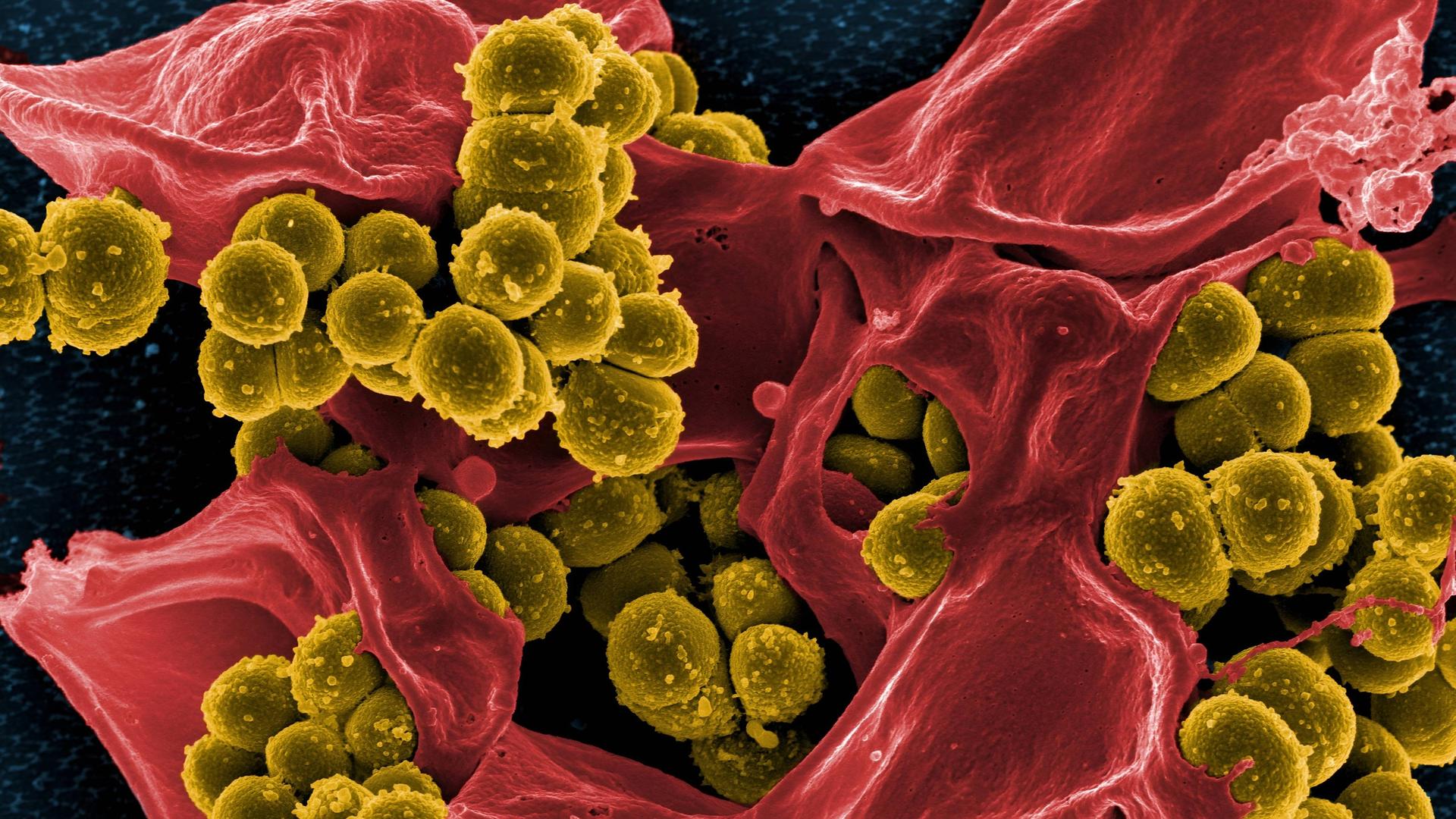

In der Medizin gilt der männliche Körper bis heute als Norm. Medikamente wurden lange überwiegend an männlichen Mäusen getestet, weil diese keinen hormonellen Zyklus haben, der die Wirkung von Medikamenten beeinflussen könnte. Auch an Studien nehmen öfter Männer teil.

Teilweise spezifiziert die Forschung zudem das Geschlecht der Teilnehmenden nicht, erklärt Kardiologin Claudia Crocini von der Charité Berlin. Das hat unter anderem zur Folge, dass Frauen ein höheres Risiko für Nebenwirkungen haben und Symptome wie Herzinfarkte schlechter erkannt werden. Dieses Problem besteht unabhängig von KI, wird aber noch gravierender, wenn KI jetzt auf genau diesen problematischen Daten trainiert wird, da sie blinde Flecken verstärkt.

Im Alltag zeigt sich die Benachteiligung von Frauen durch KI besonders deutlich bei Bildgeneratoren und anderen generativen Systemen. Diese reproduzieren beispielsweise häufig traditionelle Geschlechterstereotype. Männer werden mit Berufen wie Anwalt, CEO und Richter assoziiert, Frauen werden als Lehrerin, Pflegerin oder in anderen "sorgenden" Rollen dargestellt.

Außerdem entsprechen die generierten Menschenbilder meist gängigen Schönheitsidealen und sind überwiegend weiß. Obwohl Unternehmen Gegenmaßnahmen ergreifen, sind diese nicht immer erfolgreich und können zu überkompensierten oder verzerrten Darstellungen führen - etwa bei historischen Figuren.

Ein weiteres Problem ist der Missbrauch von KI für Deepfakes oder pornografische Inhalte, bei denen Frauen überdurchschnittlich oft Opfer werden. Prominente Beispiele sind Scarlett Johansson oder Taylor Swift.

Doch auch Nicht-Prominente sind betroffen, warnt Ramona Casasola-Greiner, Digital Analytics und Data Ethics Consultant bei FELD M. Einmal online, lassen sich die Inhalte kaum noch löschen. Und so könnten zum Beispiel auch zukünftige Arbeitgeber darauf stoßen. Organisationen wie HateAid bieten rechtliche Unterstützung bei Online-Gewalt und Diskriminierung und sind daher wichtige Anlaufstellen für Betroffene.

Strategien für Gleichberechtigung durch KI

Die zentralen Hebel zur Bekämpfung von KI-induziertem Sexismus sind die Erhöhung des Frauenanteils in KI-Entwicklerteams, die bewusste Schulung ganzer Teams zur Erkennung von Bias und die Steigerung der Sichtbarkeit von weiblichen Pionierinnen der KI-Geschichte.

Frauen sind nach wie vor stark unterrepräsentiert. In Deutschland beträgt ihr Anteil in KI-Abteilungen gerade einmal 16 Prozent. Allein die Präsenz von Frauen reicht aber auch nicht aus: Auch sie können Diskriminierung reproduzieren. Mehr Diversität in den Teams und gezielte Schulungen gegen Diskriminierung sind nötig.

Unsichtbare Pionierinnen: Frauen in der KI-Welt

Auch die Sichtbarkeit von Frauen, die die KI-Entwicklung geprägt haben, muss gestärkt werden. Ada Lovelace zum Beispiel entwickelte im 19. Jahrhundert, also ein Jahrhundert vor dem ersten Computer, den ersten Algorithmus.

Mira Murati, Chief Technology Officer (CTO) von Open AI, war maßgeblich an der Entwicklung von ChatGPT beteiligt, bekommt aber im Vergleich zu ihrem Kollegen Sam Altman weniger öffentliche Aufmerksamkeit. Sie hat inzwischen ihr eigenes Start-up "Thinking Machines Lab" gegründet, das kürzlich auf 12 Milliarden US-Dollar geschätzt wurde.

Außerdem zählt Fei-Fei Li dazu - eine Stanford-Professorin, die eine riesige Bilddatenbank gegründet hat, das Image-Net-Projekt, das bis heute als Goldstandard für die Ausbildung von Bild-KI dient. Und Karen Jones spielte eine zentrale Rolle bei der Entwicklung von Suchmaschinenalgorithmen.

Empowerment durch Technik: KI als Chance für Selbstbestimmung

Das von UN Woman gegründete Projekt "African girls can code" in zehn afrikanischen Ländern zeigt, wie junge Frauen durch IT-Kurse neue Möglichkeiten zur Selbstbestimmung erhalten. Die Teilnehmerinnen lernen nicht nur zu programmieren, sondern auch den Umgang mit KI-Bots und Design-Apps, um eigene Websites oder digitale Projekte zu gestalten.

Viele entwickeln eigene Apps, etwa zur Meldung von Gewaltvorfällen oder zur Überwachung der Luftqualität. Sie setzen dabei ihre erworbenen digitalen Kompetenzen ein, um gesellschaftliche Herausforderungen aktiv anzugehen. Dabei geht es nicht um einen Vorteil für Frauen, sondern darum, bestehende Ungleichheiten zu verringern. Das Projekt verdeutlicht, dass die KI es jungen Frauen ermöglichen kann, ihre Visionen umzusetzen, eigenständig Lösungen zu gestalten und aktiv an der Zukunft teilzuhaben.

Podcast: Friederike Walch-Nasseri, Carina Schroeder

Onlinetext: og

Onlinetext: og