Ein Kniefall - eine starke Demutsgeste, mit der man um Verzeihung bittet. So tat es 1970 der damalige deutsche Bundeskanzler Willy Brandt. Sein Kniefall in Warschau ging in die Geschichte ein. Denn mit dieser Geste übernahm er Verantwortung für Deutschlands Verbrechen während des Zweiten Weltkriegs.

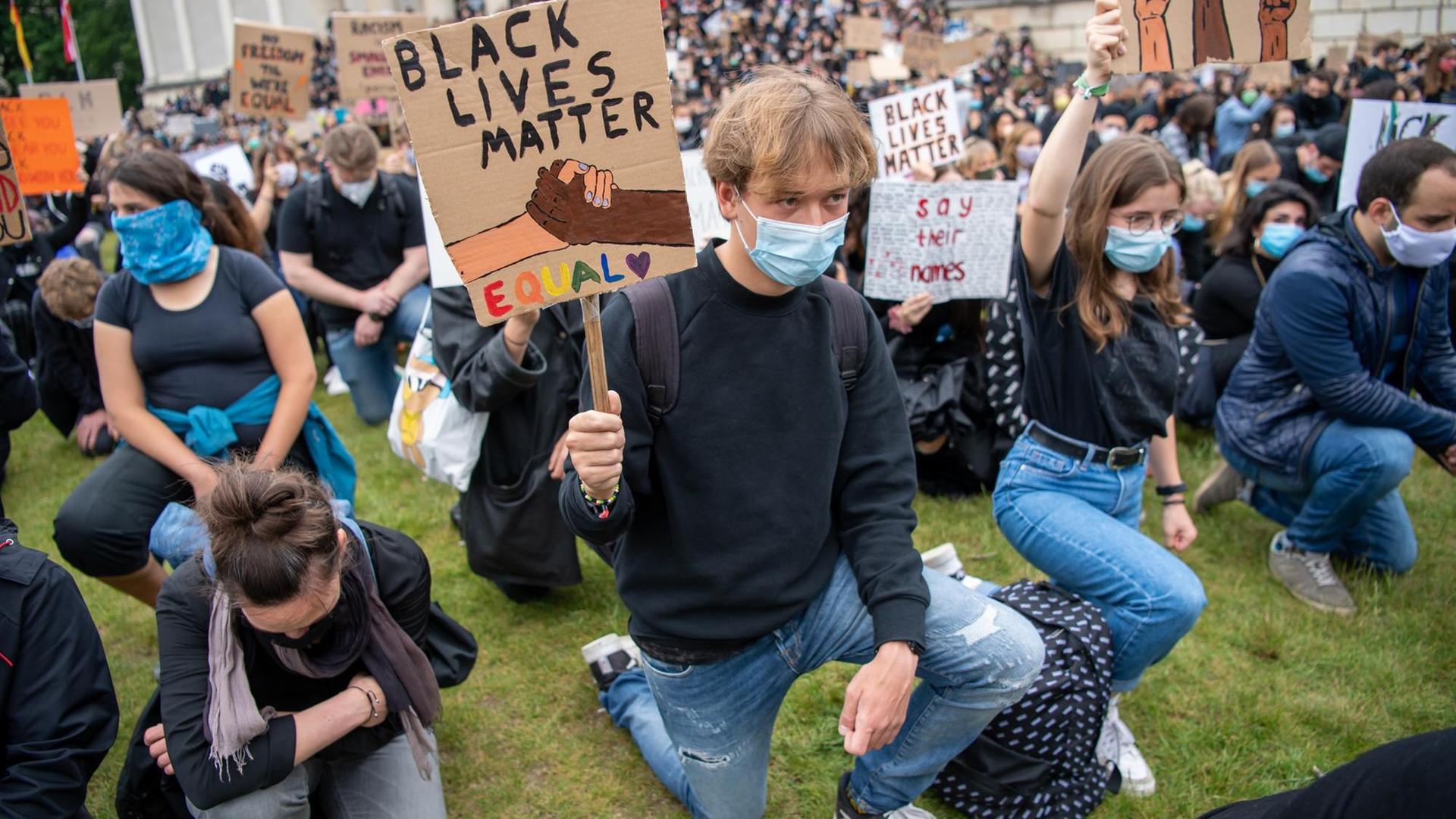

Jüngst gingen zahlreiche Sportler und Politiker, selbst Polizisten in den USA auf die Knie. Diesmal war es keine Demutsgeste, sondern eine Chiffre des Protests. Denn damit wollten sie ihre Solidarität mit den Demonstranten zum Ausdruck bringen, die auf die Straße gegangen waren, um gegen den Rassismus zu protestieren.

Der Kniefall gehört längst zum ikonografischen Kanon der Kunstgeschichte. Ebenso wie der Denkmalsturz, der sich im Laufe der Geschichte immer wieder ereignete und sich gerade vielerorts wiederholt: als Zeichen der Brandmarkung rassistischer Machtbestrebungen.

Bilder können eine gewisse Macht ausüben

Im Internet transportieren sich solche symbolträchtigen Bilder besonders gut. Weil sie immer wieder im Netz geteilt werden, verbreiten sie sich schneller und intensiver als in der analogen Welt. Aufgrund ihrer hohen Reichweite könne man durchaus sagen, dass Bilder "eine gewisse Macht ausüben können", so die Kunst- und Medienwissenschaftlerin Annekathrin Kohout, die an der Universität Siegen lehrt. "Wir wissen, dass man Bilder wie Waffen einsetzen kann."

Schwarzes Quadrat als Raum für Reflexion

Ein anderes Bild gegen den Rassismus war das Schwarze Quadrat, das man vor allem bei Instagram fand. Und weil das Bild so oft geteilt wurde, färbte sich bei vielen die Timeline gänzlich schwarz. "Dadurch, dass es nichts zeigt, öffnet es absichtlich einen Raum der Reflexion zum Beispiel darüber, dass schwarze Menschen nicht nur in Bildern, sondern auch in wichtigen Positionen in unserer Gesellschaft, in der Kultur, in der Politik, überall unterrepräsentiert sind", folgerte Kohout. Dabei spiele man auch bewusst auf das "Schwarze Quadrat" des Malers Kasimir Malewitsch an.

Beim Posten im Netz kann man also entweder auf ein schon vorhandenes Repertoire an Bildern und Symbolen zurückgreifen - wie etwa beim Kniefall geschehen - oder neue Bilder produzieren. Auch Memes oder gezielte Bildaktionen könnten gut geteilt werden, erklärte Annekathrin Kohout.

Welche Bilder letztendlich viral gut gehen, "das entscheidet vor allem der jeweilige Algorithmus einer Plattform", so die Medienwissenschaftlerin. Trotzdem könne das Netz als Korrektiv dienen, vor allem dann, wenn mehrere User versuchten, den Algorithmus "auszutricksen". Und genau das sei beim Schwarzen Quadrat auch passiert.