Plastikmüll gehört zu den drängendsten Umweltproblemen unserer Zeit und stellt Europa vor eine industriepolitische Herausforderung. Mit ehrgeizigen Recyclingquoten, neuen Technologien und milliardenschweren Investitionen soll der Wandel zur Kreislaufwirtschaft gelingen. Dabei treffen ökologische Ziele, wirtschaftliche Interessen und geopolitischer Wettbewerbsdruck unmittelbar aufeinander.

Recycling als Schlüssel für Europas Zukunft

Plastik ist billig, vielseitig und allgegenwärtig. Doch sein Abfall ist längst zu einem globalen Umweltproblem geworden. Lange wurden die Abfälle einfach exportiert - oft nach Asien und mit massiven Schäden für Mensch und Natur. Damit soll bald Schluss sein: Ab 2026 dürfen Plastikabfälle nicht mehr in Nicht-OECD-Staaten exportiert werden. Bis 2030 müssen 55 Prozent der Verpackungen recycelt sein. 2022 lag die Recyclingrate in der EU bei etwa 40 Prozent.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen machte im EU-Parlament klar: Das rohstoffarme Europa braucht funktionierende Verwertungsketten. "Die Zukunft der sauberen Technologien liegt in Europa. Aber dafür müssen wir auch sicherstellen, dass unsere Industrie hier in Europa, die Rohstoffe hat, die sie braucht. Und die einzige Antwort hier lautet, eine echte Kreislaufwirtschaft zu schaffen."

Recycling soll also nicht nur Umwelt und Klima schützen, sondern Europa auch unabhängiger machen. Jede Tonne Plastik, die recycelt statt verbrannt wird, spart zudem CO2. Doch Recycling ist nicht gleich Recycling und Plastik ist nicht gleich Plastik. Zwei Verfahren stehen im Zentrum: das mechanische und das chemische.

Mechanisches Recycling: klimafreundlich, aber unter Druck

Das mechanische Recycling hat sich seit den 1990er-Jahren etabliert und gilt als Königsweg: Die Abfälle werden sortiert, gewaschen, geschreddert und eingeschmolzen. Daraus entsteht eine Art Granulat, das Rezyklat, das in neuen Verpackungen oder Produkten eingesetzt werden kann.

In der Ökobilanz ist das Verfahren unschlagbar, sagen Experten wie Henning Wilts vom Wuppertal Institut. "Ökobilanziell ist mechanisches Recycling deutlich besser als chemisches Recycling." Mechanisches Recycling ist die Domäne mittelständischer Abfallunternehmen.

Doch diese kleinen Recycler geraten wirtschaftlich immer mehr unter Druck. Und es gibt ein weiteres Problem: Mischkunststoffe lassen sich nicht verwerten.

Chemisches Recycling: Hoffnung für Problemstoffe und für Konzerne

Wo also mechanisches Recycling an seine Grenzen stößt, hat das chemische keine Probleme: Hier werden Kunststoffe in ihre Grundbestandteile zerlegt. Damit lassen sich auch Misch- und Verbundstoffe recyclen, die sonst verbrannt würden, zum Beispiel Folien.

Julia Vogel, Leiterin des Fachgebiets Abfalltechnik vom Umweltbundesamt, warnt aber vor falschen Hoffnungen: "Es ist nicht das Allheilmittel, mit dem man jeden Kunststoff einfach recyclen kann". Sie präferiert daher die Kaskadennutzung: Nur das, was nicht im mechanischen Recycling verwertet werden kann, sollte ins chemische Recycling gehen.

Für große Chemiekonzerne ist die chemische Methode attraktiv. Covestro testet in Leverkusen das Recycling von Polyurethan aus alten Matratzen. Das Ziel: das recycelte Material sollte sich bestenfalls kaum vom neu produzierten unterscheiden. Das Unternehmen ist einer der größten Hersteller des schaumartigen Kunststoffs.

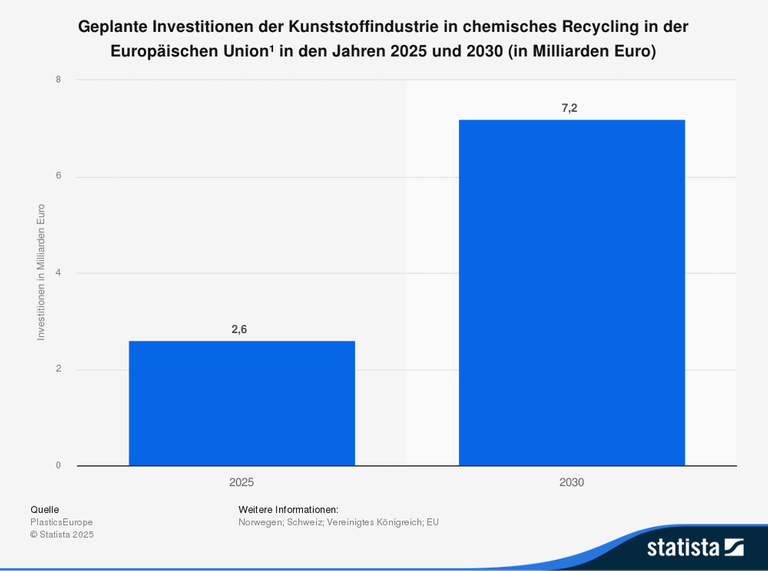

Noch ist das chemische Recycling mit weniger als einem Prozent Marktanteil kaum relevant, wie Matthias Belitz vom Verband der chemischen Industrie einräumt. Doch die Investitionen in weitere Großanlagen laufen: Immer mehr Unternehmen der europäischen Kunststoffindustrie richten ihren Fokus zunehmend auf das Recycling. Bis 2030 sollen dafür Investitionen von mehr als sieben Milliarden Euro bereitgestellt werden.

Das Problem: Damit die neuen Anlagen voll genutzt werden können, wird zugleich auch eine wachsende Menge an Rohstoffen benötigt, vor allem Eisen, Chrom, Kupfer und Nickel.

Billiges Neuplastik gefährdet die Märkte

Die größte Hürde für beide Recyclingmethoden ist allerdings der Preis. Neuplastik aus Erdöl ist meist billiger als Rezyklat, vor allem, solange CO2-Emissionen und Umweltfolgen nicht eingepreist sind, beklagt Anja Siegesmund, Präsidentin des Bundesverbandes der deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft: "Wichtiger als jede andere Maßnahme wäre eigentlich Neuware und Plastik teurer zu machen." Andere Länder sind da weiter: Spanien und Italien haben Steuern auf nicht recycletes Plastik eingeführt. Deutschland zögert.

Hinzu kommen Zweifel am fairen Wettbewerb: Aus Asien gelangen große Mengen von vermeintlichem Rezyklat auf den europäischen Markt. Das Umweltministerium räumt ein: Es fehlt an einem etablierten Nachweis- oder Zertifizierungssystem sowie an einer international anerkannten Methodik. "Es gibt bislang auch keine analytischen Nachweisverfahren, mit denen die Vollzugsbehörden vor Ort oder der Zoll Rezyklate untersuchen könnten."

Für die mittelständischen Recycler bedeutet das ruinösen Preisdruck. "Wenn der Trend anhält, droht auch irgendwann ein Kollaps der Kunststoffrecyclingbranche in Europa", sagt BDE-Präsidentin Siegesmund - auch vor dem Hintergrund, dass China die Kreislaufwirtschaft mit Subventionen fördert.

Chemische Recycler agieren als große Kapitalgesellschaften mit weltweiten Standorten global und können flexibel entscheiden, wo sie Plastik recyclen. Mechanische Recycler sind hingegen an ihre Standorte gebunden. Ein Abwandern des Kunststoffrecyclings aus Europa - egal ob chemisch oder mechanisch - wäre ein schwerer wirtschaftlicher Schlag. Damit gingen erneut Wertschöpfung und Arbeitsplätze in einem Zukunftsfeld der Wirtschaft verloren.

Recycling reicht nicht für das globale Plastikproblem

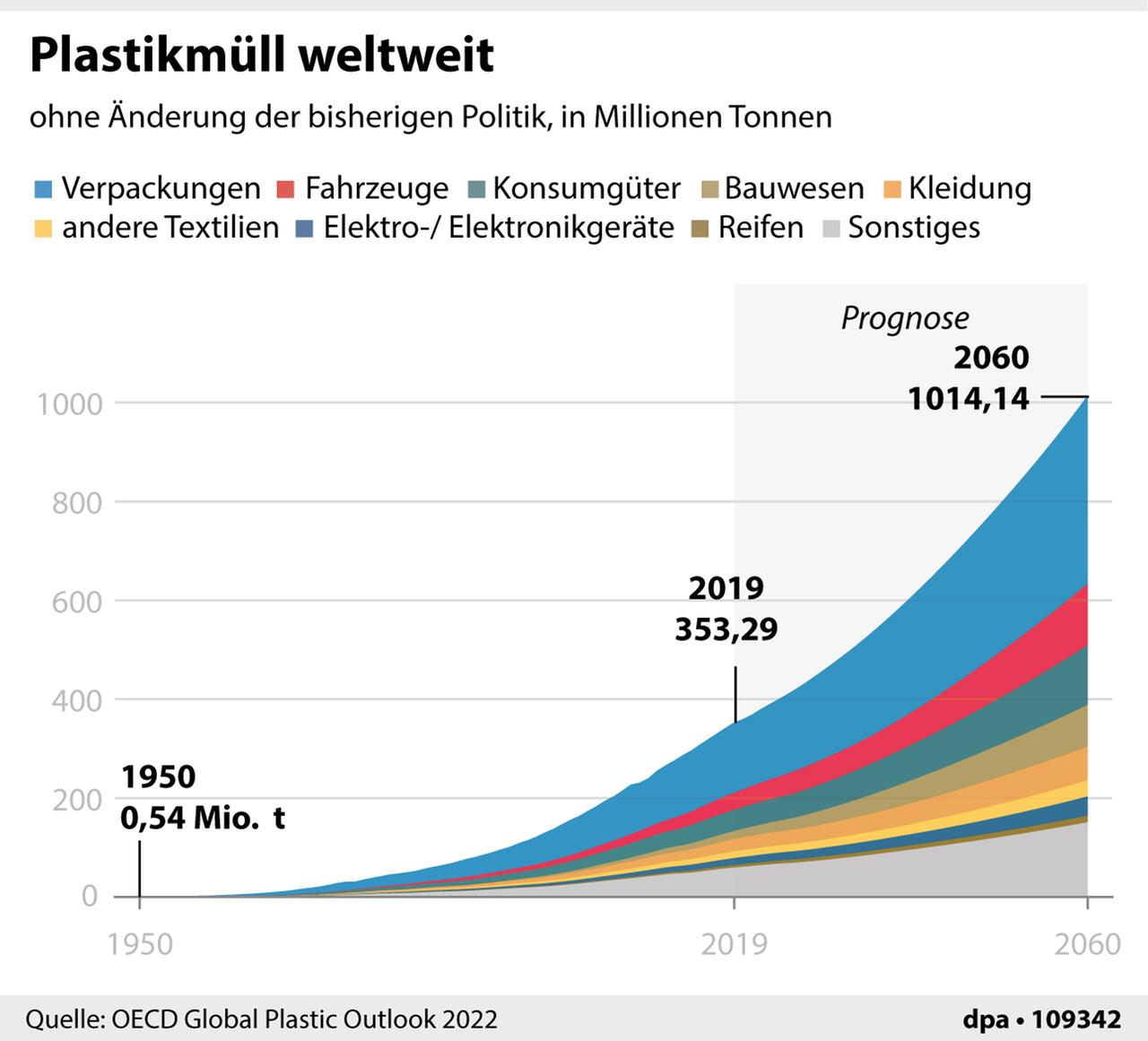

Trotz aller Fortschritte bleibt aber auch klar: Recycling allein wird die massive Plastikflut nicht stoppen. Selbst wenn mechanisches und chemisches Recycling optimal zusammenspielen, wächst die weltweite Plastikproduktion weiter.

Experten fordern daher Standards für Kunststoffe wie zum Beispiel eine freiwillige Selbstverpflichtung der Industrie zur Reduzierung der eingesetzten Kunststoffarten, eine höhere Nachfrage nach heimischen Rezyklat und höhere Preise für Neuplastik. "Wir müssen ran an die Menge, an das Design von Produkten", mahnt Henning Wilts.

Die wirksamste Lösung liegt nicht allein im Recycling, sondern in der Vermeidung und Reduzierung des Plastikverbrauchs. Jährlich entstehen weltweit über 460 Millionen Tonnen von Plastik, von denen nur ein Bruchteil recycelt wird. Nach jahrelangen Verhandlungen scheiterte im August 2025 aber auch die sechste Runde für ein globales Abkommen gegen Plastikmüll, sodass der Kampf dagegen nun ohne internationales Regelwerk weitergeführt werden muss.

Beitragstext: Caspar Dohmen

Onlinetext: og

Onlinetext: og