Jedes Jahr produziert die Welt über 460 Millionen Tonnen Plastik – fast so viel, wie alle Menschen zusammen wiegen. Nur ein Bruchteil wird recycelt, der Rest landet auf Deponien, wird verbrannt oder verschmutzt Böden, Flüsse und Meere. Da diese wachsende Plastikflut nicht nur die Umwelt, sondern auch unsere Gesundheit gefährdet, haben rund 180 Staaten über mehrere Jahre hinweg über ein globales, rechtsverbindliches Abkommen gegen Plastikmüll verhandelt.

Doch auch die sechste Verhandlungsrunde in Genf scheiterte im August 2025, die Fronten waren zu verhärtet. Der Kampf gegen die Plastikflut muss nun ohne globales Abkommen weitergehen.

Worum ging es auf der UN-Plastik-Konferenz in Genf?

Zwischen dem 5. Und 15. August haben rund 180 Länder in Genf über ein globales UNO-Abkommen verhandelt, das Produktion, Design und Abfallmanagement von Plastik regeln soll. Ziel war es, das erste rechtsverbindliche internationale Abkommen gegen Plastikverschmutzung zu schließen und die weltweite Plastikflut deutlich zu verringern.

Insgesamt liefen die Verhandlungen im Rahmen der UNO seit Ende 2022 und sollten ursprünglich bis Ende 2024 abgeschlossen sein. Das gelang allerdings nicht, deshalb verständigten sich die Teilnehmer dort auf eine Verlängerung in der Schweiz.

Das Scheitern der Verhandlungen in der Schweiz ist laut Henning Wilts vom Wuppertal Institut für Klima, Energie und Umwelt eine „ökologische Katastrophe“. Ohne einen geeigneten globalen Rahmen werde es nicht gelingenn, Investitionen in Richtung einer nachhaltigeren Nutzung von Plastik zu lenken.

Was waren die genauen Konfliktlinien bei den Verhandlungen?

Die Gespräche in Genf waren tief gespalten. Eine Mehrheit von rund 120 der 184 Staaten, darunter die EU, drängte auf ein ehrgeiziges Rahmenwerk. Blockiert wurde dies vor allem von erdölexportierenden arabischen Staaten, unterstützt von den USA. Sie lehnten Produktionsbeschränkungen für Kunststoffe aus Erdöl, Kohle und Gas ab und wollten den Fokus auf Müllentsorgung legen.

Ein erster Vertragsentwurf hielt weitgehend den Status quo fest und wurde von vielen Staaten stark kritisiert. Ein zweiter Entwurf brachte strengere Elemente, zum Beispiel die Prüfung problematischer Chemikalien und die Möglichkeit, Listen gefährlicher Stoffe zu erweitern. Die Begrenzung der Produktionsmengen blieb aber nur in der Präambel erwähnt, was vielen Staaten zu schwach war. Der neuere Entwurf fand damit auch keine einhellige Zustimmung aller Staaten. Nach den geltenden UN-Verfahrensregeln wäre diese nötig gewesen – blockiert auch nur ein Land, kommt kein Beschluss zustande. Das Konsensprinzip könnte zwar theoretisch durch Mehrheitsentscheidungen ersetzt werden, doch dafür müssten sich zunächst alle Staaten einigen, was bislang nicht gelungen ist.

Zentrale Streitthemen

Streit gab es auch über Finanzierung, Entscheidungsprozesse und wirtschaftliche Anreize. Viele besonders betroffene Länder – etwa pazifische Inselstaaten – brauchten finanzielle Unterstützung, um das Abkommen umsetzen zu können. Unter Artikel sechs standen außerdem fiskalische Maßnahmen wie Marktanreizsysteme oder sogar eine globale Steuer auf Plastikproduktion zur Debatte.

Auch die Industrie zeigte sich gespalten: Während der American Chemistry Council vor einem Abkommen mit Produktions- oder Chemikalienverboten warnte, forderten rund 300 Unternehmen weltweit einheitliche, ambitionierte Regeln.

Die Verhandlungen endeten zwar ohne Einigung, wurden aber nicht offiziell für gescheitert erklärt. WWF-Experte Florian Titze sagte, bei zentralen Themen wie Kreislaufwirtschaft, Finanzierung und Produktionsfragen habe sich eine große Mehrheit ehrgeizig gezeigt. Diesen Schwung gelte es zu nutzen – notfalls auch, indem man sich über das Konsensprinzip hinwegsetze oder in einer „Koalition der Willigen“ vorangehe.

Wie geht es ohne UN-Abkommen weiter?

Florian Titze vom WWF hält kein Ergebnis für besser als einen schwachen Vertrag. Der erste Entwurf hätte seiner Ansicht nach nur den Status quo festgeschrieben und kaum Wirkung entfaltet. Lieber solle weiterverhandelt werden, um ein starkes Abkommen zu erreichen.

Es soll aber weitere Verhandlungen geben. „Diese 5. Sitzung wird vertagt und zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt“, sagte der Konferenzvorsitzende Luis Vayas Valdivieso aus Ecuador. Ein Datum nannte er nicht. Doch auch ohne Einigung, kann sich etwas im Kampf gegen den Plastikmüll bewegen.

Ambitionierte Staaten können Standards setzen

Nationale Maßnahmen und Abkommen zwischen ambitionierten Staaten auf bi- oder multilateraler Ebene können laut Ina Tessnow-von Wysocki von der University of Wollongong in Australien die Bekämpfung der Plastikverschmutzung unterstützen, ersetzen aber kein globales Abkommen. Da Produktion, Nutzung und Entsorgung von Kunststoffen weltweit vernetzt seien, brauche es einen globalen Lösungsansatz.

„Staaten, die bereit sind, ambitioniert voranzugehen, können Standards setzen, Märkte beeinflussen und damit eine Vorreiterrolle einnehmen“, sagt Aleke Stöfen-O’Brien, Expertin für Meeresnachhaltigkeit an der World Maritime University in Malmö. Durch freiwillige Initiativen, regionale Bündnisse und sektorale Regulierung könnten sich wirksame Hebel in Bewegung setzen – die ersetzen allerdings keine globalen Lösungen.“

Staaten, die bislang blockieren würden, könnten über gezielte Anreize wie Technologietransfer, finanzielle Unterstützung oder politische Partnerschaften eingebunden werden. „Ein langfristiges Ziel sollte bleiben, Blockierer in konstruktive Prozesse zu integrieren, ohne den Fortschritt der Gesamtgemeinschaft zu gefährden“, so Aleke Stöfen-O’Brien.

Entscheidend wird laut Henning Wilts vom Wuppertal Institut für Klima, Energie und Umwelt sein, Märkte für recyceltes Plastik zu schaffen, damit es sich wirtschaftlich lohnt, Kunststoff wiederzuverwenden. Noch sei Recycling oft teurer als neues Plastik, doch effizientere Prozesse und feste Mindestrezyklatquoten könnten das ändern.

"Die Bundesregierung könnte hier ein Signal setzen und jetzt doch möglichst schnell ökologisch differenzierte Lizenzentgelte für Verpackungen in das Verpackungsgesetz aufnehmen: Wer sinnvolle Verpackungen auf den Markt bringt, zahlt weniger als derjenige, dessen Verpackung eigentlich nur verbrannt werden kann“, so Wilts.

Die ehemalige Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) plädiert für eine Steuer auf Einwegplastik, die auch europaweit angestrebt werden sollte, sowie für eine erweiterte Herstellerverantwortung, damit Produzenten auch für Umweltschäden wie Reifenabrieb oder giftige PFAS haften. Ohne solche wirtschaftliche Hebel werde sich die Plastikflut nicht stoppen lassen.

Wie groß ist das weltweite Plastikproblem?

Kunststoffe stoßen während ihres gesamten Lebenszyklus Treibhausgase aus, von der Gewinnung der Rohstoffe über Herstellung und Transport bis hin zu Entsorgung, Verbrennung oder Recycling und tragen damit erheblich zum Klimawandel und seinen Folgen bei. Schon heute verursacht die Herstellung mehr Treibhausgase als der gesamte Flugsektor.

Außerdem landet Plastik allzu oft in der Umwelt, im Wasser, Boden, Luft, in den Meeren und in vielen Meerestieren. Zu den Quellen zählen zum Beispiel der Abrieb von Autoreifen, Fasern aus synthetischer Kleidung und Mikroplastik in Kosmetika. Hinzu kommen unzählige Kunststoffabfälle, die achtlos entsorgt oder unsachgemäß behandelt werden.

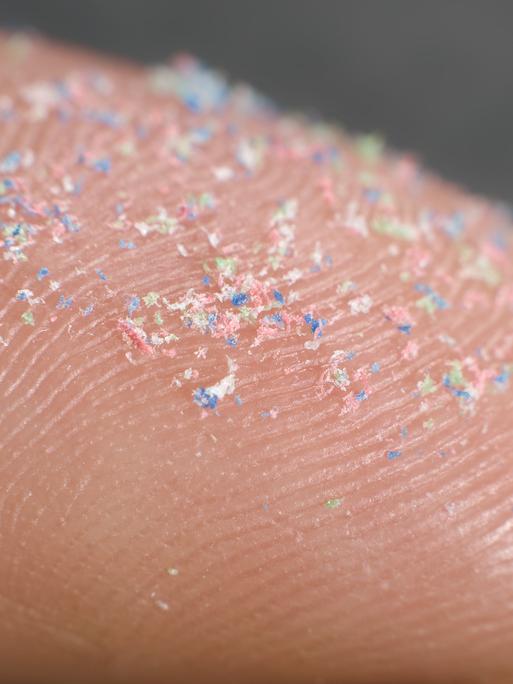

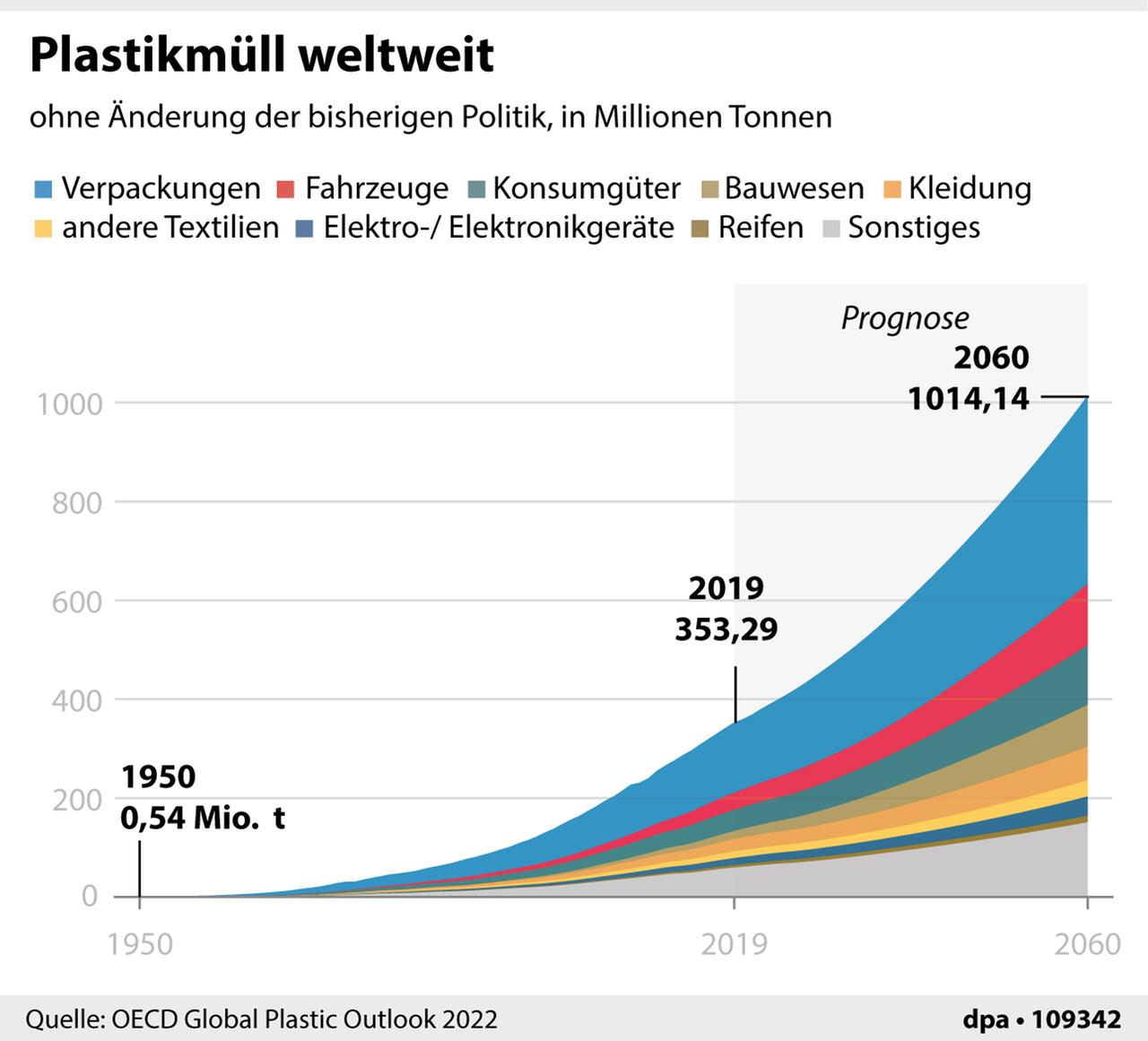

Nur rund 9 Prozent des weltweit erzeugten Plastikmülls werden tatsächlich recycelt. 79 Prozent landen auf Deponien oder in der Umwelt. Wenn wir so weitermachen, wird sich die Menge des Plastikmülls bis 2060 sogar verdreifachen. Plastik verschwindet nicht, sondern zerfällt mit der Zeit in immer kleinere Teile – Mikroplastik und Nanoplastik.

Forschende finden diese Partikel inzwischen überall: Im Nordatlantik treiben allein in der oberen Wasserschicht 27 Millionen Tonnen winziger Fragmente. Kunststoffe tauchen in den entlegensten Regionen der Erde auf und in uns. Mikroplastik wurde bereits in der Lunge, im Blut, in Muttermilch und sogar im Gehirn nachgewiesen. Wir atmen es ein, essen es mit unserer Nahrung und trinken es mit dem Wasser. Der WWF warnt: Bleibt alles wie bisher, wird es im Jahr 2050 nach Gewicht mehr Plastik als Fische in den Meeren geben.

Warum reicht Recycling nicht aus?

Oft wird Recycling als die Lösung des Plastikproblems präsentiert. „Die Realität ist, dass Recycling schwierig ist, dass das aufwendig ist. Das braucht Infrastruktur, das ist teuer“, sagt Florian Titze vom WWF. Recycling allein reiche daher nicht aus, um das Plastikproblem zu lösen. Denn die Plastikproduktion wächst Jahr für Jahr. „Und da kann kein Infrastruktur-Recycling-System der Welt annähernd mithalten“, so Titze.

Auch in Deutschland, das oft als Recycling-Vorbild gilt, liegt die Quote bei nur rund 38 Prozent. 61 Prozent der Kunststoffabfälle wurden verbrannt und zur Energiegewinnung genutzt. Doch auch Recycling heißt noch nicht, dass die Stoffe gleichwertig wiederverwendet werden: Selbst das PET-Recycling, das oft als Vorzeigebeispiel gilt, ist kein echtes Recycling: Die PET-Flaschen lassen sich vergleichsweise oft wiederverwerten, doch das energieaufwendige Verfahren mindert jedes Mal die Materialqualität. Am Ende entstehen meist minderwertige Produkte und auch dabei geht ein Teil des Materials verloren.

Zwar gibt es immer wieder technologische Ansätze, um Plastik in seine Bestandteile zu zerlegen, etwa mithilfe spezieller Verfahren oder Enzyme. Doch Titze warnt davor, sich allein auf solche Lösungen zu verlassen. Stattdessen müsse man das Vorsorgeprinzip anwenden, also jetzt handeln, um Schäden zu vermeiden. „Und soweit wir diesen Punkt nicht erreicht haben, müssen wir das Beste tun, um diese ökologischen Krisen selbst in die Hand zu nehmen und nicht das zukünftigen Generationen zu überlassen“, so Titze.

ema