Kinderarbeit, Hungerlöhne und mangelnder Arbeitsschutz - das ist teilweise noch immer die Realität bei der Produktion in Entwicklungs- und Schwellenländern. Damit deutsche Unternehmen mehr Verantwortung für ihre Zulieferer übernehmen, hat die Bundesregierung das Lieferkettengesetz verabschiedet. Das gilt seit dem 1. Januar 2023.

Seitdem hat es mehrfach Kritik an deutschen Unternehmen gegeben, weil sie Umwelt- und Menschenrechte angeblich nicht beachten. Solche Vorwürfe gab es in der Vergangenheit immer wieder - meistens sind sie verpufft. Was ändert sich nun durch das Lieferkettengesetz?

Was ist das deutsche Lieferkettengesetz?

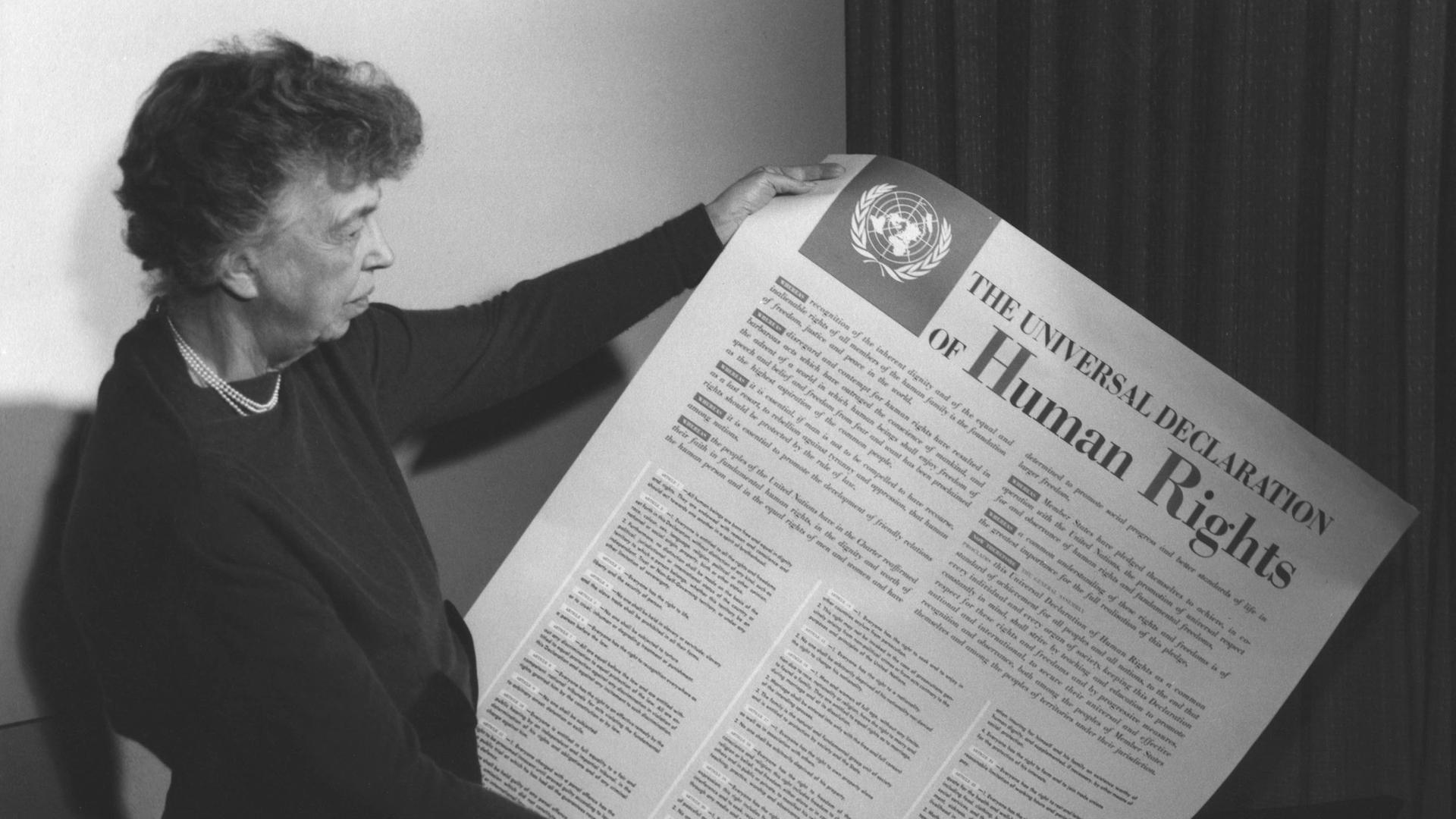

Unternehmen sollen nicht länger die Verantwortung auf Zulieferbetriebe schieben können, wenn es um Verletzungen von Standards geht. Das Gesetz ist auch eine Lehre aus der Katastrophe von Rana Plaza – 2013 stürzte eine Textilfabrik in Bangladesch ein, in der auch etliche deutsche Firmen produzieren ließen. Bei dem bisher größten Unfall in der internationalen Textilindustrie starben mehr als 1100 Menschen. Es gab rund 2500 Verletzte.

2021 dann wurde das Lieferkettengesetz unter der großen Koalition verabschiedet. Vorangegangen waren lange Verhandlungen. Anfang 2023 ist das sogenannte Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz nun in Kraft getreten. Unternehmen haben demnach die Pflicht, Sorgfalt für die Einhaltung von Menschenrechten und den Umweltschutz bei der gesamten Produktion zu tragen.

Laut dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales zählen dazu folgende Bereiche:

- Schutz vor Kinderarbeit, Zwangsarbeit und Diskriminierung

- Schutz vor Landraub

- Arbeits- und Gesundheitsschutz

- Recht auf faire Löhne

- Recht, Gewerkschaften zu bilden

- Schutz vor umweltrechtlichen Verstößen

Das Gesetz gilt bisher für Unternehmen mit mehr als 3.000 Mitarbeitern - ab 2024 wird der Kreis erweitert auf für Firmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern. Unternehmen müssen laut geltendem Gesetz unter anderem jährlich einen Bericht vorlegen über die Erfüllung von Sorgfaltspflichten. Dieser soll spätestens vier Monate nach dem Schluss eines Geschäftsjahres veröffentlicht werden.

Verstoßen Unternehmen gegen ihre Sorgfaltspflicht, können Bußgelder verhängt werden. Diese können bis zu acht Millionen Euro oder bis zu zwei Prozent des weltweiten Jahresumsatzes betragen. Die Kontrolle der Einhaltung der Sorgfaltspflichten liegt beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).

Welchen Unternehmen wird was vorgeworfen?

BMW: Der bayerische Autobauer steht wegen Missständen bei einem wichtigen Zulieferer in Marokko in Bedrängnis. Laut Recherchen von NDR, WDR und „Süddeutscher Zeitung“ bestehe der Verdacht, dass der marokkanische Rohstoffkonzern Managem in der Kobalt-Mine in Bou Azzer große Mengen giftigen Arsens in die Umwelt gelangen lasse. Zudem erheben den Berichten zufolge aktuelle und ehemalige Arbeiter der marokkanischen Kobaltmine den Vorwurf, Managem halte internationale Standards zum Schutz von Arbeitern nicht ein und gehe gegen kritische Gewerkschaften vor. BMW hat daraufhin angekündigt, die Vorwürfe zu prüfen. Sollte ein Fehlverhalten vorliegen, werde die BMW Group "sofortige Gegenmaßnahmen einfordern“.

Rewe und Edeka: Mehrere Nichtregierungsorganisationen haben den beiden Supermärkten Verstöße auf ecuadorianischen Bananenplantagen vorgehalten. Demnach bekämen die Arbeiter nach eigenen Berichten „Hungerlöhne“ und seien giftigen Pestiziden ausgesetzt. Hinzu komme, dass die Zulieferbetriebe angeblich Gewerkschaftsmitglieder entlasse und drangsaliere. Die Vorwürfe stützen sich dabei auf Erfahrungsberichte von Plantagenarbeitern und Gewerkschaften sowie eigene Recherchen in den Produktionsländern. Bereits im Sommer habe man die beiden Supermärkte informiert – heißt es bei der NGO Oxfam. Edeka wies die Vorwürfe zurück. Bei einer Überprüfung hätten sich die Hinweise mit Bezug auf Partnerfarmen, von denen die Bananen bezogen würden, nicht bestätigt. Rewe hingegen erklärte, dass von dem beanstandeten Betrieb keine weiteren Waren mehr bezogen würden.

Wie greift jetzt das Lieferkettengesetz?

Durch das Lieferkettengesetz können NGOs, wie nun bei Oxfam geschehen, die Vorwürfe an das BAFA herantragen. Diese wird die Lieferbetriebe von Edeka und REWE nun prüfen. Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, könnte den Supermarktketten ein Bußgeld drohen. Wie schnell die BAFA reagieren muss, ist ungeklärt, weil es dafür keine festgelegten Fristen gibt. Man hoffe auf eine Äußerung des Amtes innerhalb der nächsten drei Monate, heißt es bei Oxfam.

Die Zahl der Beschwerden bei der BAFA wächst – darunter sind auch welche gegen Amazon und Ikea. Das BAFA wird laut Johanna Kusch von der NGO Germanwatch immer dann tätig, wenn Organisationen oder betroffene Menschen Beschwerde einreichen. Die Behörde wird aber auch tätig, wenn Hinweise auf mögliche Verstöße vorliegen - wie im Fall der Berichterstattung über die Kobalt-Mine von BMW. „Dann wird die BAFA dem nachgehen und mit BMW in den Kontakt treten“, so Kusch.

Die große Errungenschaft des Lieferkettengesetzes sei, dass es nun ein geordnetes Verfahren gebe, wie bei Vorwürfen vorzugehen sei, sagt Johanna Kusch von Germanwatch. Das habe auch zu Umstellungen in den Unternehmen geführt. Früher habe der Bereich Lieferketten vor allem in der Nachhaltigkeitsabteilung gelegen – nun auch in der Rechtsabteilung. „Damit hat es beim Unternehmen insgesamt ein höheres Level erreicht“, so Kusch.

Welche Kritik gibt es am Lieferkettengesetz?

Für die Sprecherin des Kinderhilfswerks UNICEF-Deutschland, Ninja Charbonneau, ist das Lieferkettengesetz ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. „Wir haben in den letzten Jahren gesehen: Ohne gesetzliche Vorgaben geht es nicht.“ Dennoch sei bei der letzten Erhebung die Kinderarbeit weltweit sogar noch gestiegen. Deshalb sei es wichtig, dass das Lieferkettengesetz nicht auf Deutschland begrenzt bleibe.

Gabriela Keller, Journalistin vom Investigativportal Correctiv, kritisiert am deutschen Lieferkettengesetz, dass das Thema Umweltstandards und Sorgfaltspflichten „nur ganz marginal“ vorhanden sei. „Das ist auch auf europäischer Ebene ein Streitpunkt“.

Armin Paasch, Wirtschaftsexperte des katholischen Hilfswerks Misereor, meint, das Lieferkettengesetz verpflichte die deutschen Unternehmen zwar, ihren Einfluss zur Wiedergutmachung von Schäden in den Produktionsländern zu nutzen. "Es verpflichtet sie aber nicht ausdrücklich zur Wiedergutmachung von Schäden. Es verbessert auch die Erfolgsaussichten von Betroffenen in Schadenersatzklagen nicht wesentlich." Diese Lücken müssten durch ein EU-Lieferkettengesetz geschlossen werden.

Wann gibt es ein europäisches Lieferkettengesetz?

Nach langem Ringen hat am 15. 3. 2024 eine ausreichende Mehrheit der EU-Staaten für ein abgeschwächtes europäisches Lieferkettengesetz zum Schutz der Menschenrechte gestimmt. Das teilte die belgische Ratspräsidentschaft mit. Damit wurde Deutschland überstimmt, das sich vor allem auf Druck der FDP enthielt. Der gingen die Regelungen zu weit.

Gelten soll die EU-Richtlinie für Firmen mit über 1000 Beschäftigten und 450 Millionen Euro Umsatz – und das auch erst nach einer Übergangsfrist von fünf Jahren. Nach einer Übergangsfrist von drei Jahren sollen die Vorgaben zunächst für Firmen mit mehr als 5000 Beschäftigten und mehr als 1,5 Milliarden Euro Umsatz weltweit gelten, nach vier Jahren sinkt die Grenze auf 4000 Mitarbeitende und 900 Millionen Umsatz.

Das deutsche Gesetz gilt aktuell für rund 3000 Firmen mit mehr als 1000 Beschäftigten, hat aber keine Umsatzgröße definiert. Anders als das deutsche Gesetz soll die EU-Regelung auch die Möglichkeit für zivilrechtliche Haftungen vorsehen.

„Problem ist, dass Behörden und Gerichte noch nicht darüber befunden haben, wie dieses Gesetz im Einzelnen auszulegen ist und wie die Pflichten für die Unternehmen im Detail gestaltet sind“, sagt Anwalt und Unternehmer Lutz Hartmann. Doch erwartet er keine Klagewelle, die den Unternehmen schaden würde.

Für Martmann ist es aus der Perspektive deutscher Firmen ein Vorteil, wenn es eine einheitliche europäische Regelung gebe: „Es kann schon eine Art Wettbewerbsverzerrung sein, wenn einzelne Länder keine solche Gesetzgebung haben, sich deutsche Unternehmen dem aber unterwerfen müssen“, sagt er.

Auch Klima-Vorgaben sind vorgesehen

Vorgesehen sind auch Klimavorgaben für die Lieferketten. Bis 2050 sollen die Wertschöpfungsketten dann "klimaneutral" gestaltet sein. Dies soll insbesondere dafür sorgen, dass Unternehmen klimaschädliche Aktivitäten nicht ins außereuropäische Ausland verlagern, um Klimaregeln in der EU zu umgehen. Bei Verstößen drohen im Parlamentsvorschlag Strafen von über fünf Prozent des Jahresumsatzes.

aq/nm /lkn