An einem sonnigen Montag Anfang August nimmt Paavo Günther vor einem alten Hof im brandenburgischen Ort Ketzür die neue Lieferung entgegen. Ein Mitarbeiter einer Mühle aus dem Spreewald hat in seinem LKW den wichtigsten Rohstoff für Günthers junges Unternehmen HavelMi*** geladen: "So, Haferflocken."

800 Kilogramm Bioland-Hafer von regionalen Landwirten und Landwirtinnen, verpackt in großen Papier-Tüten, gestapelt auf einer Euro-Palette. Später einmal werden daraus ca. 6.2000 Liter Haferdrink entstehen, den Günther seit Mai in den Räumlichkeiten der Mosterei von Co-Vorstand Achim Fießinger produziert – als pflanzliche Alternative und Konkurrenz zur Kuhmilch.

Heute ist zugleich Produktionstag – und Paavo Günther steht nun vor einer gefliesten Wand zwischen silbernen Maschinen und Schläuchen und leitet einen Kollegen an: "Okay, bist du bereit?" - "Ich bin bereit!" - "Dreh mal den Hahn ein bisschen zurück!" - "Hier?" - "Ja!"

"Man hat halt Wasser, das wird mit Hafer vermischt. Man will ja ein Produkt herstellen, das erhitzt wurde, um es ein bisschen haltbar zu machen. Bei dem Prozess wird der Hafer dickflüssig. Um das zu verhindern und um ein paar Produkteigenschaften zu verändern, benutzt man halt Enzyme, dann wird es filtriert, am Ende dann noch mal erhitzt – und dann eben abgefüllt."

800 Kilogramm Bioland-Hafer von regionalen Landwirten und Landwirtinnen, verpackt in großen Papier-Tüten, gestapelt auf einer Euro-Palette. Später einmal werden daraus ca. 6.2000 Liter Haferdrink entstehen, den Günther seit Mai in den Räumlichkeiten der Mosterei von Co-Vorstand Achim Fießinger produziert – als pflanzliche Alternative und Konkurrenz zur Kuhmilch.

Heute ist zugleich Produktionstag – und Paavo Günther steht nun vor einer gefliesten Wand zwischen silbernen Maschinen und Schläuchen und leitet einen Kollegen an: "Okay, bist du bereit?" - "Ich bin bereit!" - "Dreh mal den Hahn ein bisschen zurück!" - "Hier?" - "Ja!"

"Man hat halt Wasser, das wird mit Hafer vermischt. Man will ja ein Produkt herstellen, das erhitzt wurde, um es ein bisschen haltbar zu machen. Bei dem Prozess wird der Hafer dickflüssig. Um das zu verhindern und um ein paar Produkteigenschaften zu verändern, benutzt man halt Enzyme, dann wird es filtriert, am Ende dann noch mal erhitzt – und dann eben abgefüllt."

Abgefüllt wird der fertige Drink in Mehrweg-Glasflaschen, anschließend gekühlt, bevor er in den Vertrieb gehen kann. Geliefert wird der Haferdrink nur in Regionen, die sich in maximal 300 Kilometer Umkreis befinden. Mittlerweile ist das Produkt in ausgewählten Bio- und Unverpackt-Läden in Sachsen, im thüringischen Erfurt und in Berlin zu erhalten. Mit dem Konzept hatte sich Paavo Günther 2017 an der Hochschule Eberswalde beworben, an der er derzeit seinen Master in nachhaltiger Unternehmensführung beendet:

"Gerade Hafer ist ja auch was, was hier auch angebaut wird. Da sind die Ressourcen oder die Wertschöpfungsketten nicht so lang. Und dann dachte ich: Wenn ich es mache, dann doch gleich richtig. Also gleich mit Mehrwegsystem und möglichst einer Firmenstruktur, die die Leute miteinbezieht und keine kapitalistischen Werte schafft. Joa, und das ist das, was draus geworden ist."

Milch ist ein durch die EU geschützter Begriff

HavelMi*** ist genossenschaftlich organisiert, bisher gibt es 45 Genossen und Genossinnen: davon rund zehn kleinere Unternehmen wie zum Beispiel die Regionalwert AG. Zukünftig wollen Günther und Fießinger das Unternehmen auch nach Gemeinwohl-Richtlinien bilanzieren, bei denen ein Unternehmen nicht anhand von ökonomischen, sondern ökologischen, sozialen und ethischen Aspekten bewertet wird.

"Wir wollten uns ursprünglich ja Havelmilch nennen. Das konnten wir allerdings nicht, weil Milch ja ein Begriff ist, der durch die EU geschützt ist. Den darf man nur verwenden für Flüssigkeiten, die aus Tiereutern kommen."

"Wir wollten uns ursprünglich ja Havelmilch nennen. Das konnten wir allerdings nicht, weil Milch ja ein Begriff ist, der durch die EU geschützt ist. Den darf man nur verwenden für Flüssigkeiten, die aus Tiereutern kommen."

Laut EU-Verordnungs-Nr. 1308/2013 dürfen rein pflanzliche Produkte nur als "Drinks" vermarktet werden. Nun werden die drei letzten, fehlenden Buchstaben in HavelMi*** durch Asterisken, drei kleine Sternchen, ersetzt. Es erscheint paradox: Der Drink wirbt damit, keine Milch zu sein, will aber nicht nur so heißen, sondern sie langfristig sogar überflüssig machen:

"Wir haben ja ein Produkt, was wesentlich nachhaltiger ist als Kuhmilch. Also der Ressourceneinsatz ist ja nur ein Bruchteil von dem, was man braucht, um Kuhmilch herzustellen. Ich glaube tatsächlich, dass wir es uns 2050 es uns überhaupt nicht mehr leisten können, Tierprodukte in dem Maßstab zu konsumieren wie heutzutage. Insofern werden sich Tierprodukte, also vor allem Fleisch, aber auch Milch- und Käseprodukte, eher zu 'nem Luxusartikel entwickeln."

Momentan ist sein Haferdrink der Luxusartikel. Der Liter Bio-Milch wird beim Discounter aktuell für unter einen Euro angeboten, ein Liter HavelMi*** kostet im Laden 2,79 Euro plus Pfand. Fast das Dreifache. Ein Grund dafür, sagt Günther, sei die finanzielle Privilegierung der Milch: So erhalten Milchbauern und -bäuerinnen nicht nur jährlich flächenabhängige Subventionen aus dem üppigen EU-Agrarhaushalt. In Deutschland gilt für Milch zudem der ermäßigte Steuersatz von sieben Prozent. Und: Würden sich dann auch noch der CO2-Fußabdruck und die Landnutzung im Preis widerspiegeln, sagt Günther, dann wäre Kuhmilch deutlich teurer:

"Wir müssen halt einfach schauen, dass wir ein Produkt herstellen, das sich selbst trägt. Und wenn die ganzen Kosten, die bei der Kuhmilch-Produktion eben entstehen, auch tatsächlich der Verbraucher, die Verbraucherin tragen würde, dann würden wir da auch bei drei, vier Euro pro Liter liegen. Und dann hätten wir eben auch ein wirklich konkurrenzfähiges Produkt."

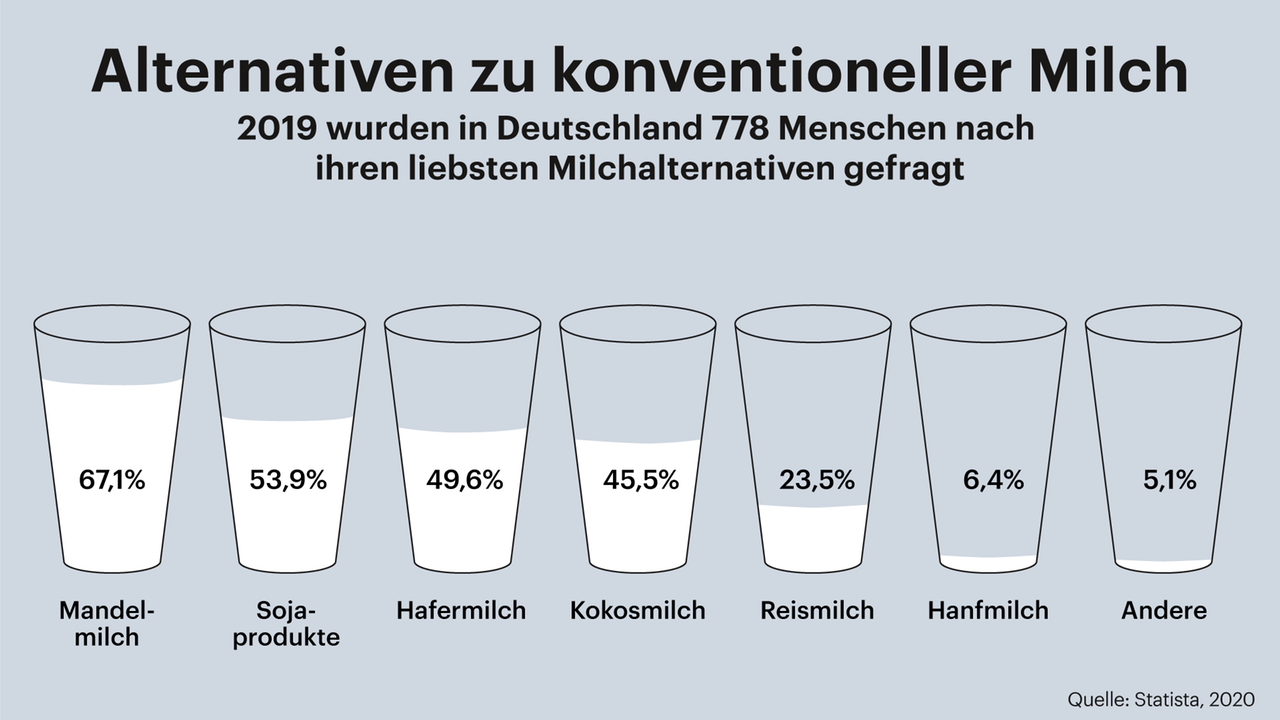

Trotz des hohen Preises werden die Milchalternativen immer beliebter. In den Supermarkt-Regalen steht schon längst nicht mehr nur Hafer-, Soja- oder Mandelmilch, sondern auch: Hasel- oder Erdnussmilch, Milch aus Kokos, Dinkel, Buchweizen, Quinoa oder Lupinen. Zwischen Juli 2019 und Juni 2020 hat der Konsum von pflanzlichen Ersatzgetränken laut Christian Däumler vom Marktforschungsinstitut GfK um 40 Prozent zugenommen. Und: jeder dritte Haushalt habe mittlerweile zumindest einmal pflanzliche Milchalternativen gekauft - Tendenz steigend:

"Alles Konzepte, die dem Zeitgeist entsprechen. Man muss jetzt keine großen Flächen roden und man muss das nicht um die halbe Welt schippern, sondern es kann theoretisch regional angebaut werden. Und viel mehr Menschen beschäftigen sich mit der persönlichen Ernährung. Und dann kommt eben auch die Milch in Verruf, wurde ja auch nachgesagt ist krebsbildend und, und, und. Und da sehen wir auch mit einen Grund, dass diese Konzepte stärker nachgefragt werden."

Zwar liege deren Marktanteil im Segment der Trinkmilch noch bei unter fünf Prozent. Doch die Nische wächst und erreiche laut Däumler längst nicht mehr nur die rund 1,3 Millionen vegan lebenden Menschen in Deutschland.

Historisches Tief beim Kuhmilch-Konsum

Parallel zu dieser Entwicklung hat der Pro-Kopf-Konsum von Kuhmilch 2019 im Vergleich zum Vorjahr um fast vier Prozent abgenommen. Und: Lag er Mitte der 90er noch bei über 60 Kilogramm, ist er nun erstmals auf unter 50 Kilogramm gesunken – ein historisches Tief. Einziger Hoffnungsschimmer: Die Nachfrage nach Bio-Milch wächst stetig. Trotzdem treibt die Beliebtheit der pflanzlichen Konkurrenz dem gesamten System Milch Sorgenfalten auf die Stirn. Denn: Ihr Aufstieg könnte weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen - sowohl für die Molkereien, als auch für die Milchbauern und -bäuerinnen. Und am Ende sogar für die gesamte Landwirtschaft.

"Angst haben wir nicht, wir haben Respekt davor." Eckhard Heuser ist Hauptgeschäftsführer des Milchindustrie-Verbandes MIV, dem Interessensvertreter von etwa 80 Unternehmen der deutschen Milchindustrie, der größten Branche der deutschen Ernährungsindustrie, darunter viele Groß-Molkereien. In seinem Büro in Berlin-Mitte gibt er sich angesichts der neuen Konkurrenz gelassen:

"Wir verkaufen derzeit 17 Mal so viel wie die pflanzlichen Alternativen. Also wir sind da noch gut geschützt. Aber die Welt verändert sich natürlich, das sind Game-Changer diese Produkte."

Heuser hat gleich mehrere Dokumente und Zahlen vorbereitet, mit denen er die Dominanz der Kuhmilch untermauern will. So sei die Nachfrage von Trinkmilch zwar demografisch bedingt seit Jahren rückläufig, da ältere Menschen weniger Milch trinken. Milchprodukte wie Käse oder Butter verzeichneten dafür seit 2017 jährliche Wachstumsraten. Und trotzdem gesteht der Milch-Lobbyist ein:

"Jeder Liter von Pflanzendrinks, der in den Tetra-Paks abgefüllt wird, wird nicht abgefüllt mit Kuhmilch. Dieser Liter fehlt uns, ganz klar. Wir sind aber selber mit im Geschäft. Die Maschinen, die Kuhmilch abfüllen, können genauso gut die Haferdrinks abfüllen. Das machen wir auch. Die großen Handels-Anteile auch bei diesen Pflanzendrinks laufen bei den Discountern, und dort sind wir eben vertreten. Wir sind dann Abfüller dieser No-Name-Produkte aus dem Soja-Bereich, Mandel-Bereich etc. Die Technik können wir."

"Angst haben wir nicht, wir haben Respekt davor." Eckhard Heuser ist Hauptgeschäftsführer des Milchindustrie-Verbandes MIV, dem Interessensvertreter von etwa 80 Unternehmen der deutschen Milchindustrie, der größten Branche der deutschen Ernährungsindustrie, darunter viele Groß-Molkereien. In seinem Büro in Berlin-Mitte gibt er sich angesichts der neuen Konkurrenz gelassen:

"Wir verkaufen derzeit 17 Mal so viel wie die pflanzlichen Alternativen. Also wir sind da noch gut geschützt. Aber die Welt verändert sich natürlich, das sind Game-Changer diese Produkte."

Heuser hat gleich mehrere Dokumente und Zahlen vorbereitet, mit denen er die Dominanz der Kuhmilch untermauern will. So sei die Nachfrage von Trinkmilch zwar demografisch bedingt seit Jahren rückläufig, da ältere Menschen weniger Milch trinken. Milchprodukte wie Käse oder Butter verzeichneten dafür seit 2017 jährliche Wachstumsraten. Und trotzdem gesteht der Milch-Lobbyist ein:

"Jeder Liter von Pflanzendrinks, der in den Tetra-Paks abgefüllt wird, wird nicht abgefüllt mit Kuhmilch. Dieser Liter fehlt uns, ganz klar. Wir sind aber selber mit im Geschäft. Die Maschinen, die Kuhmilch abfüllen, können genauso gut die Haferdrinks abfüllen. Das machen wir auch. Die großen Handels-Anteile auch bei diesen Pflanzendrinks laufen bei den Discountern, und dort sind wir eben vertreten. Wir sind dann Abfüller dieser No-Name-Produkte aus dem Soja-Bereich, Mandel-Bereich etc. Die Technik können wir."

China ist zweitwichtigster Absatzmarkt für Milch

Die großen Molkereien haben ihr Portfolio also längst erweitert - und bieten die Produkte an, die ihren wichtigsten Rohstoff, die Milch, ersetzen könnten. Doch Heuser ist zuversichtlich: "Milch ist ein Welthandelsprodukt, mindestens Europa-Handelsprodukt. Über 50 Prozent der deutschen Milch-Erzeugnisse werden im Ausland verkauft und dort verdienen wir dann auch unser Geld für die deutschen Landwirte."

Zum Beispiel in China, nach dem europäischen Ausland der zweitwichtigste Absatzmarkt für die deutsche Milchindustrie. Dort werde der Hunger auf Milchpulver und Milcherzeugnisse wie Käse gerade erst richtig geweckt. Insgesamt hat die Milchindustrie in Deutschland 2019 rund 28 Milliarden Euro verdient – deutlich mehr als in den drei Jahren zuvor. Nur: Bei den mehr als 61.000 deutschen Milchbauern und -bäuerinnen, deren vier Millionen Milchkühe jährlich 33 Millionen Tonnen Rohmilch produzieren, kommt davon viel zu wenig an. Ein bekanntes Problem.

Zum Beispiel in China, nach dem europäischen Ausland der zweitwichtigste Absatzmarkt für die deutsche Milchindustrie. Dort werde der Hunger auf Milchpulver und Milcherzeugnisse wie Käse gerade erst richtig geweckt. Insgesamt hat die Milchindustrie in Deutschland 2019 rund 28 Milliarden Euro verdient – deutlich mehr als in den drei Jahren zuvor. Nur: Bei den mehr als 61.000 deutschen Milchbauern und -bäuerinnen, deren vier Millionen Milchkühe jährlich 33 Millionen Tonnen Rohmilch produzieren, kommt davon viel zu wenig an. Ein bekanntes Problem.

Um kostendeckend wirtschaften zu können, wäre für konventionelle Milch ein Liter-Preis von etwa 43 Cent nötig. Derzeit sind es teilweise je nach Region und Molkerei nicht mal 30 Cent. Die Konsequenz: Pro Jahr hören etwa fünf bis sechs Prozent der deutschen Milchviehbetriebe auf - alle zehn Jahre die Hälfte. Auf der anderen Seite werden die verbleibenden Betriebe immer größer, in der Hoffnung, so auf ihre Kosten zu kommen.

Ein Teufelskreis, sagt Hans Foldenauer am Telefon. Er ist selbst konventioneller Milchbauer und zugleich Sprecher des Bundesverbands deutscher Milchviehhalter, BDM, der nach eigenen Angaben rund ein Drittel der deutschen Milcherzeuger und Milcherzeugerinnen repräsentiert. Der Rest wird vom Deutschen Bauernverband vertreten, von dem sich der Industrie-kritische BDM vor Jahren abgekoppelt hat:

"Da sind wir bei der Frage: Wie kann oder wie muss Milchproduktion in Zukunft ausschauen? Bisher sind wir getrimmt worden, möglichst viel Milch aus einem Tier, aus unserem Betrieb und von uns abzuverlangen. Da muss drüber nachgedacht werden."

Schuld an diesem Leistungsdenken sei nicht der Trend hin zu pflanzlichen Milchalternativen: "Sondern die gefahrene Ausrichtung in der Agrarpolitik, die Ernährungsindustrie mit billigen Rohstoffen versorgen zu müssen."

Umsatz mit pflanzlichen Milchalternativen hat sich verdreifacht

Foldenauer kritisiert das derzeitige Credo, das da laute: Je mehr Milch am Markt ist, desto günstiger können Milchindustrie und Handel ihre verarbeiteten Produkte anbieten. Wirkungsvoller für seinen Berufszweig wäre es, die Milchmenge zu reduzieren, damit irgendwann die Preise wieder steigen würden – und mehr bei den Erzeugenden ankomme:

"Nur wir können natürlich aus diesem EU-Agrarsystem, das auf Intensivierung ausgerichtet ist, nicht in größerem Maße ausbrechen. Wir haben einen Betrieb, einen Stall gebaut, hohe Investitionskosten. Da kann ich nicht von heute auf morgen sagen: Ich mache jetzt mehr Hafer und liefere dafür den Rohstoff für die Hafermilchproduktion. Weil, die Konzerne, die die Hafermilch herstellen, auch dort bedacht sind wie bei der Milch, ihren Hafer, ihren Rohstoff möglichst billig zu bekommen."

Tatsächlich wimmeln sich auf dem Markt der pflanzlichen Milchalternativen nicht nur regionale, genossenschaftliche Projekte, sondern schon längst auch multinationale Konzerne. Denn der internationale Umsatz mit pflanzlichen Milchalternativen aus Hafer, Soja oder Reis ist lukrativ und hat sich seit der Jahrtausendwende verdreifacht. Vor allem, da Rohstoffe wie Hafer am Weltmarkt pro Liter nur sechs Cent kosten und im Endprodukt nach Wasser nur die zweitwichtigste Zutat sind. Bei Verkaufspreisen im Einzelhandel von teilweise mehr als zwei Euro kommt vielen Konzernen das positive Image ihrer Produkte nicht ganz ungelegen.

Vor diesem Hintergrund treibe ihm der Trend zu pflanzlichen Milchalternativen durchaus Sorgenfalten auf die Stirn, sagt Hans Foldenauer. "Wobei es natürlich eine unsere Aufgaben auch als Verband ist zu kommunizieren welche Vorteile wir von Milchprodukten, Milch überhaupt sehen gegenüber pflanzlichen Alternativen."

Zum Beispiel, dass Milch ein gesundes Naturprodukt sei. Dass es den Menschen mit Energie in Form von Zucker, eiweißreichem Fett sowie zahlreichen Vitaminen und Mineralstoffen versorge. Andererseits gibt es immer mehr Studien, die der Milch ihren Nimbus als uneingeschränkt gesundes Nahrungsmittel versagen. Auch wenn ernährungswissenschaftlich zumindest umstritten ist, ob die teils hochverarbeiteten Milchersatzprodukte, denen Kalzium und Vitamine oft zugesetzt werden, zwangsläufig gesünder sind.

Noch sieht Hans Foldenauer die Geschäftsgrundlage der Milchbauern und -bäuerinnen nicht gefährdet. Doch die Voraussetzung sei, dass reagiert werde: "Wenn weniger Milch nachgefragt wird wegen Ersatzprodukten, müssen wir weniger produzieren. Das ist im Widerspruch zu dem, was die Molkereiwirtschaft will. Und im gleichen Atemzug stellen sie einen Teil ihrer Produktion auf pflanzliche Produkte um. Heißt im Klartext, dass die Wertschöpfung für unsere Milch eher zurückgeht, da wir noch mehr Übermenge produzieren."

"Nur wir können natürlich aus diesem EU-Agrarsystem, das auf Intensivierung ausgerichtet ist, nicht in größerem Maße ausbrechen. Wir haben einen Betrieb, einen Stall gebaut, hohe Investitionskosten. Da kann ich nicht von heute auf morgen sagen: Ich mache jetzt mehr Hafer und liefere dafür den Rohstoff für die Hafermilchproduktion. Weil, die Konzerne, die die Hafermilch herstellen, auch dort bedacht sind wie bei der Milch, ihren Hafer, ihren Rohstoff möglichst billig zu bekommen."

Tatsächlich wimmeln sich auf dem Markt der pflanzlichen Milchalternativen nicht nur regionale, genossenschaftliche Projekte, sondern schon längst auch multinationale Konzerne. Denn der internationale Umsatz mit pflanzlichen Milchalternativen aus Hafer, Soja oder Reis ist lukrativ und hat sich seit der Jahrtausendwende verdreifacht. Vor allem, da Rohstoffe wie Hafer am Weltmarkt pro Liter nur sechs Cent kosten und im Endprodukt nach Wasser nur die zweitwichtigste Zutat sind. Bei Verkaufspreisen im Einzelhandel von teilweise mehr als zwei Euro kommt vielen Konzernen das positive Image ihrer Produkte nicht ganz ungelegen.

Vor diesem Hintergrund treibe ihm der Trend zu pflanzlichen Milchalternativen durchaus Sorgenfalten auf die Stirn, sagt Hans Foldenauer. "Wobei es natürlich eine unsere Aufgaben auch als Verband ist zu kommunizieren welche Vorteile wir von Milchprodukten, Milch überhaupt sehen gegenüber pflanzlichen Alternativen."

Zum Beispiel, dass Milch ein gesundes Naturprodukt sei. Dass es den Menschen mit Energie in Form von Zucker, eiweißreichem Fett sowie zahlreichen Vitaminen und Mineralstoffen versorge. Andererseits gibt es immer mehr Studien, die der Milch ihren Nimbus als uneingeschränkt gesundes Nahrungsmittel versagen. Auch wenn ernährungswissenschaftlich zumindest umstritten ist, ob die teils hochverarbeiteten Milchersatzprodukte, denen Kalzium und Vitamine oft zugesetzt werden, zwangsläufig gesünder sind.

Noch sieht Hans Foldenauer die Geschäftsgrundlage der Milchbauern und -bäuerinnen nicht gefährdet. Doch die Voraussetzung sei, dass reagiert werde: "Wenn weniger Milch nachgefragt wird wegen Ersatzprodukten, müssen wir weniger produzieren. Das ist im Widerspruch zu dem, was die Molkereiwirtschaft will. Und im gleichen Atemzug stellen sie einen Teil ihrer Produktion auf pflanzliche Produkte um. Heißt im Klartext, dass die Wertschöpfung für unsere Milch eher zurückgeht, da wir noch mehr Übermenge produzieren."

Nebeneinander von Alternativen und Kuhmilch durchaus möglich

Keine guten Aussichten für Foldenauers Branche, die zugleich damit zu kämpfen hat, dass die intensive Tierhaltung in Fleisch- und Milchwirtschaft immer mehr in Verruf gerät. Seit einigen Jahren schon sehen sich Milchbäuerinnen und -bauern Vorwürfen ausgesetzt, sie seien Klimasünder und Tierquäler, während längst nicht mehr nur Umweltschützer eine Welt ohne Kuhmilch herbeisehnen.

Laut verschiedener Studien lassen sich pflanzliche Milchalternativen sehr viel klimaschonender herstellen als Kuhmilch. Im Vergleich zu konventioneller Kuhmilch-Produktion ist der CO2-Ausstoß bei Hafermilch und Co rund ein Drittel geringer. [*] Ganz pauschalisieren lässt sich das nicht. So schneidet zum Beispiel Bio- besser ab als konventionelle Kuhmilch. Und bei den pflanzlichen Getränken stehen Mandeln zum Beispiel in der Kritik, da sie im Anbau extrem viel Wasser benötigen.[**]

"Die Frage, ob alternative Produkte zur Kuhmilch ist keine Frage von entweder oder. Sondern es kann sehr wohl beides geben", sagt Johannes Isselstein, Agrarforscher und Leiter der Abteilung Graslandwissenschaft an der Universität Göttingen. Hafer, dessen Anbaufläche in Deutschland zuletzt um 30 Prozent auf rund 160.000 Hektar gewachsen ist, bereichere z.B. die ackerbaulichen Fruchtfolgen. Die Kuhmilch-Produktion wiederum übernehme für Grünland, das laut EU-Recht nicht mehr in Acker umgewandelt werden darf, wichtige Ökosystemleistungen:

"Gewässerschutz, Kohlenstoffbindung im Boden als Maßnahme gegen den Klimawandel, Erhaltung der Vielfalt. All diese Funktionen werden in hohem Maße auch durch die Milcherzeugung auch gewährleistet, indem nämlich die Tiere das Gras fressen."

Voraussetzung für ein Nebeneinander sei jedoch, dass die Intensität der gesamten Milcherzeugung abnehme – und mehr Erzeuger und Erzeugerinnen auf die derzeit beliebten und nachhaltigeren Produkte wie Bio-, Weide- oder Heumilch umsteigen. Das hieße in der Konsequenz zwar, dass Milchkühe nicht mehr 10.000, sondern nur noch 5.000 Liter Milch pro Jahr geben könnten – und somit viele Landwirte und Landwirtinnen auf ihren Kosten sitzen blieben.[*] Doch nur so ließe sich auch die Menge der klimaschädlichen Gase Methan und Stickstoff, die bei der Wiederkäuerhaltung unvermeidlich entstehen, langfristig reduzieren. Alternativ schlägt der Göttinger Agrarforscher Isselstein vor:

"Wir haben natürlich auch viele Betriebe, die sogenannte Gemischt-Betriebe sind. Die haben Ackerflächen und sie haben Grünlandflächen. Und solche Betriebe könnten dann sagen: Ich werde jetzt meine Kuhmilch stärker vom Grünland produzieren und baue auf der Ackerfläche, auf der ich zuvor Mais angebaut habe, um meine Kühe damit zu füttern, baue ich z.B. auch Hafer an und mache einen zweiten Produktionszweig auf. Nämlich Pflanzen-basierte Ersatzprodukte für die Milch. Also das wäre durchaus vorstellbar."

"Gewässerschutz, Kohlenstoffbindung im Boden als Maßnahme gegen den Klimawandel, Erhaltung der Vielfalt. All diese Funktionen werden in hohem Maße auch durch die Milcherzeugung auch gewährleistet, indem nämlich die Tiere das Gras fressen."

Voraussetzung für ein Nebeneinander sei jedoch, dass die Intensität der gesamten Milcherzeugung abnehme – und mehr Erzeuger und Erzeugerinnen auf die derzeit beliebten und nachhaltigeren Produkte wie Bio-, Weide- oder Heumilch umsteigen. Das hieße in der Konsequenz zwar, dass Milchkühe nicht mehr 10.000, sondern nur noch 5.000 Liter Milch pro Jahr geben könnten – und somit viele Landwirte und Landwirtinnen auf ihren Kosten sitzen blieben.[*] Doch nur so ließe sich auch die Menge der klimaschädlichen Gase Methan und Stickstoff, die bei der Wiederkäuerhaltung unvermeidlich entstehen, langfristig reduzieren. Alternativ schlägt der Göttinger Agrarforscher Isselstein vor:

"Wir haben natürlich auch viele Betriebe, die sogenannte Gemischt-Betriebe sind. Die haben Ackerflächen und sie haben Grünlandflächen. Und solche Betriebe könnten dann sagen: Ich werde jetzt meine Kuhmilch stärker vom Grünland produzieren und baue auf der Ackerfläche, auf der ich zuvor Mais angebaut habe, um meine Kühe damit zu füttern, baue ich z.B. auch Hafer an und mache einen zweiten Produktionszweig auf. Nämlich Pflanzen-basierte Ersatzprodukte für die Milch. Also das wäre durchaus vorstellbar."

Landwirte unter Kostendruck

Dass ein solcher Produktionszweig sogar isoliert von der Milchwirtschaft lohnenswert sein kann, zeigt die Kooperation, die der Bio-Bauer Carlo Horn mit dem Berliner Hafermilch-Start-up Kornwerk eingegangen ist – ein Projekt von drei jungen Gründerinnen. Für sie baut Horn 40 Kilometer östlich von Berlin auf zehn seiner insgesamt 77 Hektar neben klassischen auch alte, vom Aussterben bedrohte Hafersorten an:

"Das ist eine der Hafersorten, die Sorte Max. Ganz klassischer Gelb-Hafer. Weißhafer haben wir auch und Fahnenhafer, also das, wo wir hinwollen."

Das Konzept von Kornwerk ähnelt dem von HavelMi***. Regional, biologisch – und in Mehrweg-Glasflaschen. Mit einem Unterschied: Kornwerk produziert nicht selbst, bezieht seinen Rohstoff jedoch direkt von Landwirt Carlo Horn, dessen Familie den Hof seit 20 Jahren ökologisch bewirtschaftet: ursprünglich mit Rinderzucht, heute mit Pferden und hochwertigen Futtergräsern. Und nun eben auch Hafer:

"Der Landwirt wird momentan forciert, der in Folge sehr großer Flächenausstattung sehr kostengünstig produzieren kann und große homogene einheitliche Partien auf den Markt liefert. Betriebe mit dieser Faktor-Ausstattung definieren dann den Marktpreis für das Produkt. Dieser Problematik nimmt sich Kornwerk an, indem sie sagen: Nein, wir kaufen nicht unseren Hafer auf dem Weltmarkt, wo er am billigsten ist. Sondern wir wollen einen Erzeuger, der in unmittelbarer Fahrrad-Reichweite zum Konsumenten steht."

"Das ist eine der Hafersorten, die Sorte Max. Ganz klassischer Gelb-Hafer. Weißhafer haben wir auch und Fahnenhafer, also das, wo wir hinwollen."

Das Konzept von Kornwerk ähnelt dem von HavelMi***. Regional, biologisch – und in Mehrweg-Glasflaschen. Mit einem Unterschied: Kornwerk produziert nicht selbst, bezieht seinen Rohstoff jedoch direkt von Landwirt Carlo Horn, dessen Familie den Hof seit 20 Jahren ökologisch bewirtschaftet: ursprünglich mit Rinderzucht, heute mit Pferden und hochwertigen Futtergräsern. Und nun eben auch Hafer:

"Der Landwirt wird momentan forciert, der in Folge sehr großer Flächenausstattung sehr kostengünstig produzieren kann und große homogene einheitliche Partien auf den Markt liefert. Betriebe mit dieser Faktor-Ausstattung definieren dann den Marktpreis für das Produkt. Dieser Problematik nimmt sich Kornwerk an, indem sie sagen: Nein, wir kaufen nicht unseren Hafer auf dem Weltmarkt, wo er am billigsten ist. Sondern wir wollen einen Erzeuger, der in unmittelbarer Fahrrad-Reichweite zum Konsumenten steht."

Kleine Landwirtschafts-Betriebe wie seiner würden von Kornwerk über die Preispolitik bevorzugt. Das Motto: Je kleiner und artenreicher der Betrieb, desto höher der Preis für 100 Kilogramm Hafer. Der Preis für die gesamte Abnahmemenge des Hafers wird in Raten über das Jahr ausgezahlt. Das, sagt Horn, biete ihm schon vor der Aussaat Planungssicherheit:

"Und insofern ist das eine solidarische Haftungsgemeinschaft, wie ich das nenne, wo der Landwirt nicht mit allen seinen Kummer, Sorgen und Nöten alleine gelassen wird, sondern der Verarbeiter an seiner Seite wohlwollend ihn begleitet. Das ist ein Weg, wie ich ihn beispielgebend für die gesamte Landwirtschaft sehe."

Anmerkungen der Redaktion:

[*] An diesen Stellen haben wir im Text und im Audio Zahlenangaben korrigiert.

[**] Hier wurde ein Teilsatz über Kritik am Soja-Anbau entfernt, die auf deutsche Pflanzenmilchhersteller nicht zutrifft.