Irgendwo in Marokko. An einer Durchfahrtsstraße, von einer hohen Hecke beinahe überwuchert: Eine Kirche aus den 1920er-Jahren. Drinnen fällt der Blick auf eine dunkle Halle ohne Gestühl. Längs der Wände reihen sich Matratzen. Eine Gruppe von afrikanischen Flüchtlingen aus der Subsahara-Region hat sich das aufgegebene Gotteshaus zum Unterschlupf genommen. Männer und Frauen, die meisten Anfang 20. Sie tragen Jogging-Hosen, Trainingsjacken, Wollmützen. Einige erheben sich, blinzeln, reiben sich die Augen angesichts des ungewohnten Lichts, das aus der Türöffnung eindringt. Unter ihnen ist auch Dschamila, Mitte 20, aus Kamerun. Für sie ist diese halb vergessene Kirche die erste sichere Unterkunft auf ihrer langen Reise Richtung Europa.

"Ich habe es über Libyen versucht. Aber das hat nicht geklappt, es gab zu viele Hindernisse. Wir wären fast ertrunken. Libysche Rebellen haben uns dann aus dem Wasser gefischt und uns drei Wochen lang eingesperrt. Da gab es kaum was zu essen."

"Deutschland ist mein großer Wunsch"

Nur mit viel Glück, sagt Jamila, gelang ihr und einer anderen Frau die Flucht.

"Die Ausreise aus Libyen – das war wieder ein ganz anderer Film. Sehr, sehr schlimm. Noch viel schlimmer als dort einzureisen. Über Algerien bin ich dann schließlich nach Marokko. Deutschland ist mein großer Wunsch. Alles, was ich in meinem Land durchgemacht habe und auf dem Weg ans Ziel, all das werde ich vergessen. Und alles, was ich mir je erträumt habe, hätte sich in Deutschland erfüllt."

Damit Dschamila und die anderen hier das Ziel ihrer Wünsche nicht erreichen, haben die europäischen Staaten eine Reihe von Maßnahmen ergriffen. Speziell die libysche Küste ist dabei im Blick. Denn von dort machen sich, wie Dschamila, die meisten Flüchtlinge und Migranten nach Europa auf.

Um sie aufzuhalten, notfalls aus Seenot zu retten, gibt es die international zusammengesetzten Grenzpatrouillen der europäischen Agentur Frontex. Und seit dem Juni 2015 auch diejenigen der Operation SOPHIA. Deren Militärs dürfen die Flüchtlingsboote entern, durchsuchen, beschlagnahmen und sie dürfen mutmaßliche Schleuser den Gerichten von EU-Mitgliedsstaaten übergeben.

Stärkung und Ausbildung der libyschen Küstenwache

Für Roderich Kiesewetter, CDU-Obmann im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages, ist diese Mission dennoch nicht ausreichend – ja in dieser Form sogar kontraproduktiv.

"Gegenwärtig wirkt SOPHIA wie ein Staubsauger. Die Schlepper schaffen die Flüchtlinge zwei, drei Meilen außerhalb auf das Meer und dann werden sie schon aufgenommen. Diese Art von Aufnahme von Migranten ist eigentlich nicht das Ziel von SOPHIA. Deshalb müssen wir ganz stark das Ziel haben, dass SOPHIA sich ausweitet an die libysche Küste und dass die Ausbildung der Küstenwache auch dazu dient, dass das Schlepperunwesen bekämpft wird und eingedämmt wird, so wie das zur Zeit noch zwischen Türkei und Griechenland der Fall ist."

Anfang 2017 verabschiedeten die EU-Staaten auf Malta einen 10-Punkte-Plan. Zentraler Punkt ist die Stärkung und Ausbildung der libyschen Küstenwache. Doch gerade dieser zentrale Punkt ist zugleich Schwachpunkt, meint Uwe Kekeritz, entwicklungspolitischer Sprecher von Bündnis 90-Die Grünen:

"Wer kontrolliert diese Küstenwache? Die Regierung ist es nicht. Ich weiß nicht, wer die Küstenwache ist. Und da ist ein enormes Risikopotenzial dahinter, sollte man tatsächlich hier die Küstenwache ausstatten mit besserem Equipment und personeller Schulung, dann weiß kein Mensch, in welche Hände das gerät und wie vor allen Dingen die Macht, die ja dahinter steckt, auch eingesetzt wird."

Auffangzentren als Bildungseinrichtungen

Zum Zehnpunkteplan von Malta gehört auch eine Idee, die schon 2004 der damalige Innenminister Otto Schily ins Gespräch gebracht hatte: Auffanglager für Flüchtlinge. In ihnen soll dann, noch auf afrikanischem Boden, getrennt und eingeteilt werden: in politische Flüchtlinge und Wirtschaftsmigranten. Für die Betroffenen hieße das, so CDU-Außenpolitiker Kiesewetter:

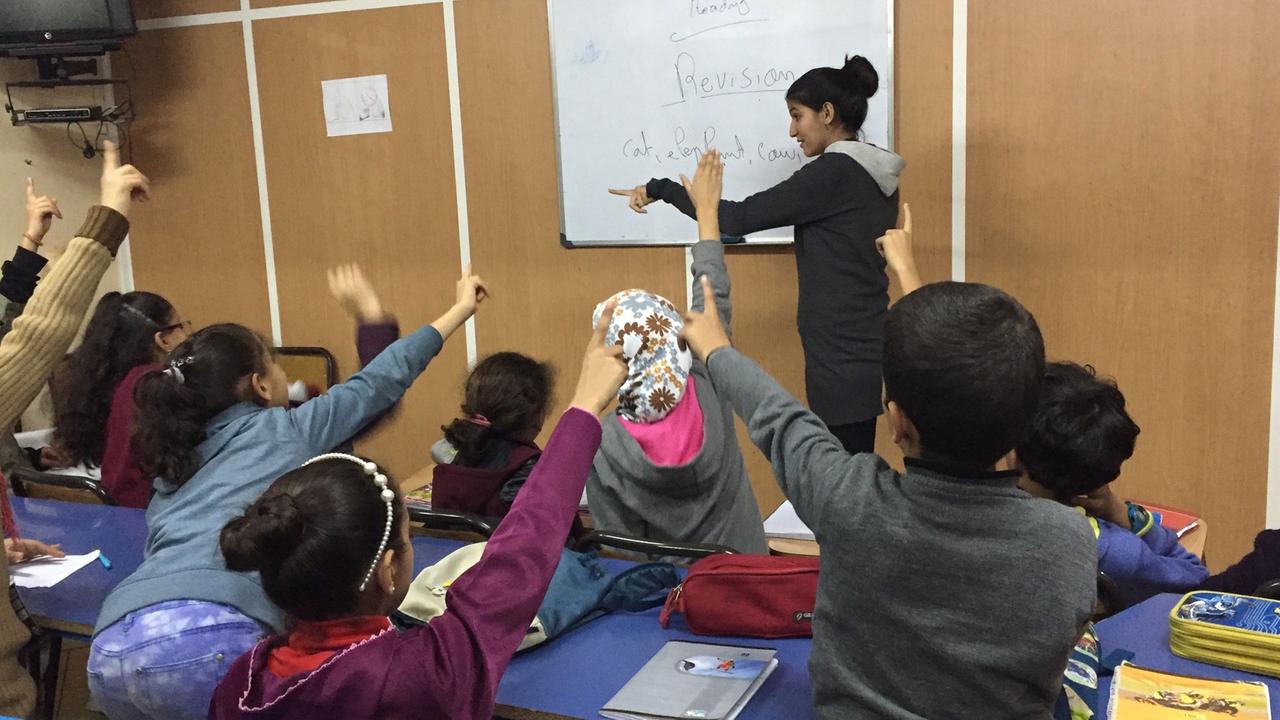

"… dass den Leuten, die in diese Aufnahmezentren kommen, klar ist, dass das keine Freikarte nach Europa ist, sondern womöglich das Ende ihrer Reise, wenn sie nicht wieder in ihre Heimatländer zurückgehen. Wir müssen auch sehr klar machen, dass dort Bildung und Ausbildung stattfindet. Und dass von dort aus eine temporäre Migration nach Europa stattfinden kann zur Qualifizierung. Oder wenn Qualifizierte da sind, dass sie für einige Jahre eine Höherqualifizierung in Europa erhalten."

Auffangzentren als Bildungseinrichtungen. Berufsqualifikation gemäß dem dualen Ausbildungssystem, verbunden mit der Hoffnung, die so Geschulten würden sich dann wieder auf den Weg in ihre Heimatländer machen. Ob das als Angebot stark genug ist?

"Wir wollen zu den Europäern hin"

Fabrice, auch er aus Kamerun, spricht aus, was ihn und seine Weggenossen zu ihrer langen Reise nach Europa motiviert.

"Wir wollen zu den Europäern hin. Weil die Europäer Afrika ausgeplündert haben, auch Kamerun. Unsere ganzen Reichtümer sind in Europa. Und jetzt müssen wir da hin, um uns dort zu holen, was wir für unseren Lebensunterhalt brauchen."

Nur eine Rechtfertigungsstrategie, um zu den Fleischtöpfen im Norden zu gelangen - oder beutet Europa Afrika tatsächlich noch bis heute rücksichtslos aus? So rücksichtslos, dass den Afrikanern keine andere Perspektive bleibt als die, sich ihre Güter wieder zurückzuholen?

Keine Änderung der Besitzverhältnisse nach der Entkolonisierung

Casablanca. Club der Auslandsfranzosen. Eine Restaurantterrasse unter Sonnenschirmen. Swimming Pools, Golf- und Tennisplätze, ein eigener Kindergarten mit Kinderspielplatz. Pavillons, Verwaltungsbauten. Hier sitzen einige derjenigen, denen Fabrice aus Kamerun so etwas vorwirft: Geschäftsleute, Manager, Militärberater. Monsieur Claude repräsentiert die Organisation der Franzosen in Marokko. Dass es in den Interessen der Clubmitglieder so etwas wie eine Kontinuität gibt, daran lässt sich aus seiner Sicht nicht zweifeln.

"Es gab meines Wissens hier niemals dramatische Enteignungen. Klar, ein paar Sachen wurden enteignet. Aber den Franzosen wurde ihr Besitz niemals systematisch oder gar durch Zwangsmaßnahmen weggenommen. Da war mal kurz ein Vakuum in den 1960er-Jahren, als die Franzosen sich aus Marokko zurückgezogen haben. Aber anschließend sind viele schnell wieder zurückgekehrt, zwei, drei Jahre später. Und nichts hat sich hier für sie geändert. Sie besitzen sogar noch Weinberge hier oder andere Liegenschaften. Grundstücke, die vor langer Zeit erworben wurden. Drei, vier Generationen von Franzosen wurden in Marokko geboren. Manche, die hier auf die Welt gekommen sind, ziehen weg und kommen anschließend wieder zurück."

Europäische Wirtschaftsmigration nach Afrika

Und daran etwas zu ändern, erscheine bisher weder den hiesigen Europäern noch der einheimischen Elite opportun.

"Wir haben enge Bande zu den Repräsentanten der hiesigen Staatsmacht geknüpft, das beruht auf Gegenseitigkeit. Rein zwischenmenschliche Bande. Unsere marokkanischen Freunde nehmen gern das wahr, was wir hier anbieten… und wir bevorzugen ganz besondere Freunde. Es ist die Elite von Casablanca. Der Gouverneur. Die hohen Kader der Polizei… na unsere Freunde eben. Freundschaft kennt keine Grenzen, oder?"

Wer die Fotogalerien des Clubs betrachtet, die Aufnahmen von Unternehmern und Firmengründern, die sich seit den 1920er-Jahren hier niederließen, der könnte seine Beobachtungen zu etwa folgender These verdichten:

Der afrikanischen Wirtschaftsmigration gen Europa ist eine europäische Wirtschaftsmigration nach Afrika vorausgegangen. Sie hat vor drei, vier Generationen begonnen und dauert zur Zeit noch an. Der Unterschied zur afrikanischen Migration Richtung Europa ist, dass es sich hier nicht um Hunderttausende, sondern um eine relativ kleine Gruppe handelt. Das spielt aus Sicht der Afrikaner aber keine Rolle, weil diese vergleichsweise kleine Gruppe Europäer in den afrikanischen Ländern tief prägende Spuren hinterlässt.

"Die Franzosen haben quasi das Business-Monopol bei uns in allen Bereichen. Sie besitzen Hotels, Firmen, selbst unsere Stromversorgung gehört Frankreich."

Sagt Elisabeth N‘Tcho, die in ihrem Heimatland, der ebenfalls frankophonen Elfenbeinküste, als Geschäftsführerin und Unternehmerin gearbeitet hat.

Chaos fing erst mit der Intervention der Franzosen an

Von Zeit zu Zeit versuchten afrikanische Politiker, diesen ausländischen Einfluss einzudämmen oder mindestens der eigenen Bevölkerung einen angemessenen Teil am Wirtschaftsleben abzugeben. In der Regel ende das dann so wie im Fall von Laurent Gbagbo, der bis vor wenigen Jahren Präsident der Elfenbeinküste war.

"Gbagbo hat sich den Franzosen nicht untergeordnet. Seine Idee war, dass der Kaffee und der Kakao zu Preisen verkauft werden, die er für angemessen hielt, denn die Bauern arbeiten ja dafür. Wie kann man einen Kaffee- oder Kakaopreis in Höhe von umgerechnet sechzig bis siebzig Eurocent festsetzen? Bei den Bauern kommt nichts davon an. Gbagbo hat einen Euro 50 bis drei Euro dafür verlangt. Auf diese Weise blieb für die Bauern ein ausreichender Gewinn übrig. Aber das hat den Franzosen überhaupt nicht gefallen. Sobald sie sehen, dass ein afrikanischer Präsident ihnen nicht hilft, ihre Geschäftsinteressen durchzusetzen, produzieren sie eine Rebellion. Sie lassen es dann so erscheinen, als entwickele sich diese Rebellion, weil die Leute nicht mit dem derzeitigen Präsidenten zufrieden sind - aber das ist Quatsch."

2011 eskalierte die Lage. Ein Bürgerkrieg brach aus. Französische Truppen intervenierten und bezogen Positionen in der Hauptstadt Abijan. Offiziell als Ordnungsmacht, um das ausufernde Chaos zu beenden. Doch für Elisabeth N‘Tcho fing das Chaos mit der Intervention erst an.

"Ich hatte gerade erst mein Projekt aufgebaut, als die Krise anfing. Immer wieder sind die Leute losmarschiert. Wir wussten nicht, woher das kam, wer die Rebellion eigentlich begonnen hat. Demonstranten sind immer wieder in Richtung der französischen Stützpunkte gezogen. Ich hatte in meinem Laden Kunstobjekte ausgestellt. Plünderer tauchten auf und haben alles gestohlen oder zerstört." (*)

"Sie werden Abenteurer: Ich habe keine Zukunft mehr!"

Mit ihrem Antiquitätengeschäft verlor Elisabeth N‘Tcho auch ihre Existenzgrundlage. Aus der jungen Unternehmerin wurde eine Wirtschaftsmigrantin, die -, wie viele andere -vorerst in Marokko gestrandet ist. Dort hält sie sich mit einem informellen Import-Export-Handel über Wasser.

"Es gibt bei uns keine Entschädigungen. Deshalb gehen die jungen Leute weg. Bei vielen war es ähnlich wie bei mir: Sie haben ihre Arbeit verloren, andere waren noch mit der Ausbildung nicht fertig und alles ist ihnen kaputtgegangen. Was wird aus ihnen? Sie werden Abenteurer, weil sie sich sagen: ‚Ich habe keine Zukunft mehr!‘"

Wenn diese Leute, meint Frau Elisabeth N‘Tcho, auch kein Recht auf klassisches politisches Asyl haben, dann haben sie wenigstens eins auf Migration.

"Es ist ihr Recht, so lange Frankreich uns nicht in Frieden lässt. Wenn Frankreich sein Verhalten ändert, dann werden unsere jungen Leute nicht mehr nach Europa gehen. Was sollen sie da?

Frankreichs nicht sehr rücksichtsvolle Interessenpolitik, so sieht es auch Uwe Kekeritz von den Grünen, strahle auf einen großen Teil des Kontinents aus. Allein in Nord- und Westafrika auf ein gutes Dutzend Staaten.

Eine gesamteuropäische Wirtschaftspolitik, die Afrika schädige

"Die Geschichte der Elfenbeinküste mag ein Beispiel dafür sein. Da haben die Franzosen sehr stark interveniert und nicht zum Wohle der Gesamtentwicklung."

Aber: Der Nachbar auf der anderen Rheinseite, so unterstreicht Kekeritz, dürfe auch nicht als der alleinige Sündenbock für Fluchtursachen herhalten. Es sei ist eine gesamteuropäische Wirtschaftspolitik, die Afrika schädige.

"Wissen Sie, ich hab öfters auch Besuch aus Burkina Faso. Zum Beispiel einen Milchbauern, der gesagt hat, er lebt von seinen Milchprodukten, aber jetzt hat er ein Problem: 'Es gibt europäisches Milchpulver an jedem Markt. Und ich kann nicht mehr konkurrieren.' Das Milchpulver aus Europa kostet ein Drittel dessen, was er für seine Milch verlangen muss, um überleben zu können. Und er hat mir gesagt: Wenn ich nicht mehr leben kann, dann nehme ich meine drei Kinder und meine Frau und geh notfalls zu Fuß über Niger nach Libyen und komme nach Europa. Und ich frage mich natürlich schon: Mit welcher moralischen Legitimation wollen wir diesem Mann und seiner Frau und seinen Kindern sagen: Ihr seid Wirtschaftsflüchtlinge und ihr wollt ja nur, dass es euch besser geht – und dafür ist das Asylrecht nicht da."

"Also wir sollten da schon aufpassen, dass jetzt nicht Europa-Bashing stattfindet. Und wir sollten uns auch nicht auf dieses Narrativ: Europa plündere Afrika aus, einlassen. Das ist Geschichte."

USA, Russland und China - neue Player in Afrika

CDU-Außenpolitiker Kiesewetter hält es für überholt, die Fluchtursachen nur aus einem eurozentrischen Blickwinkel zu betrachten. Längst nämlich, so argumentiert er, sind es nicht nur europäische Staaten, die ihre Interessen in Afrika vertreten. Europa sind mächtige Mitspieler erwachsen: Die USA, Russland und China. Vor allem auf China richtet Kiesewetter den Zeigefinger. Peking engagiere sich vor allem für die eigenen Arbeitsplätze und schere sich weder um Nachhaltigkeit, noch um Rechtsstaatlichkeit, noch überhaupt um die Interessen der afrikanischen Bevölkerung.

"Was nicht geht ist, dass China Afrika ausplündert und die Opfer der Ausplünderung sich auf den Weg nach Europa machen und Europa einfach zuschaut und nicht handelt. Ich gebe aber recht: In einer Sache machen wir große Fehler. Durch die mangelnde Öffnung von Agrarmärkten zerstören wir Perspektiven. Das klassische Beispiel ist ja: Wir essen die Hähnchenschenkel und liefern tiefgefrorene Hähnchenflügel dorthin und verhindern den Aufbau nachhaltiger Landwirtschaft. Dieser Vorwurf ist zutreffend und in dieser Richtung haben wir ja jetzt auch eine Trendwende in der Entwicklungspolitik eingeleitet."

Ein Marshallplan mit Afrika

Dazu gehört ein Konzept, das Bundesentwicklungsminister Müller, CSU, erst kürzlich in der ARD präsentierte.

"Ich stelle einen Marshallplan mit Afrika vor. Mit den Afrikanern werden wir diskutieren: afrikanische Lösungen. Wie können wir Bleibeperspektiven, Arbeitsplätze, wirtschaftlichen Aufschwung in diesen Ländern schaffen?"

Was Müller sagt, klingt nach radikalem Umdenken und für CSU-Verhältnisse geradezu umstürzlerisch. In seinem Fokus: Nicht nur fairer Handel. Er will auch den multinationalen Konzernen an den Kragen.

"100 Milliarden werden jedes Jahr durch Steuerbetrug und Gewinnverlagerung von Multis in Geschäften mit Afrika an den Staaten vorbeigeschleust. Das ist Korruption, die von europäischen und von internationalen Firmen ausgeht. Ich hoffe, dass jetzt auch der Letzte verstanden hat, dass wir Afrika in einer ganz neuen Dimension als Herausforderung, aber auch als Chance begreifen müssen."

Grundausrichtung der europäischen Wirtschaftspolitik ändern

Reicht Müllers Initiative aus, um an der Grundausrichtung der europäischen Wirtschaftspolitik etwas zu ändern? Entwicklungspolitiker Uwe Kekeritz von den Grünen bleibt skeptisch.

"Im Prinzip sind die wirtschaftlichen Interessen im Zusammenhang der Entwicklungspolitik doch dominierend. Und das sieht man auch an den Handelsverträgen, die aktuell zwischen EU und den afrikanischen Wirtschaftsblöcken verhandelt werden, die sind eindeutig zum Vorteil der EU. Ich weiß nur, dass dieser Marshallplan im Kabinett nicht abgesprochen ist, dass dieser Marshallplan mit null Euro hinterlegt ist."

Aber vielleicht ist Minister Müllers Plan ja erst der Anfang. Sein Unionskollege Roderich Kiesewetter gibt zu bedenken:

"Die Bundesrepublik Deutschland hat ja Afrika erst seit wenigen Jahren entdeckt und auch den Mittelmeerraum entdeckt. Deutschland war immer sehr stark auf die Mitte Europas und auf sich selbst bis zum Jahr 2014 fokussiert und die Trendwende ist eigentlich mit der Münchner Sicherheitskonferenz erfolgt, dass die Bundesrepublik Deutschland bereit ist, sich breiter und intensiver einzubringen."

"Ich werde es hundertprozentig nach Europa schaffen"

Währenddessen sind in der alten Kirche irgendwo in Marokko die Planungen der Auswanderer schon ziemlich fortgeschritten.

Über's Mittelmeer – dazu gibt es für sie noch immer keine Alternative. Aber nicht unbedingt auf überfüllten Nussschalen, ohne Gewissheit, wer einen da aufgreift. Sie wollen über Europas afrikanische Enklaven auf das Festland. Und das heißt: zunächst zu einem Ort in Nordmarokko.

"Wenn du in Kassiago bist, bist du noch in Marokko. Wenn du von dort losgehst, gehst du nach Sebta. Ceuta nennen es die Spanier. Sebta gehört zu Spanien. Dann bist du in Europa. So ist das."

Unlängst, das wissen sie, gab es einen Massenansturm auf die spanischen Grenzanlagen. Und dabei haben es einige tatsächlich auf die andere Seite geschafft.

"Ja! Viele sind reingekommen. Jedem seine Chance. Aber man muss im Leben die Dinge nicht erzwingen wollen. Ein, zwei, drei Versuche. Bei irgendeinem Mal bist du mit drin. Was mich betrifft – eines ist sicher: Ich werde es hundertprozentig nach Europa schaffen. Wenn es einen Gott im Himmel gibt, dann werde ich da reinkommen."

(*) Anmerkung der Redaktion

Bei dieser Darstellung handelt es sich um die persönliche Sicht der Ivorerin Elisabeth N'Tcho. Obwohl es bereits zuvor zu Auseinandersetzungen zwischen Aufständischen und Regierungstruppen und auch zu Menschenrechtsverletzungen kam, gilt die Weigerung des Präsidenten Laurent Gbagbo, das Ergebnis der Präsidentschaftswahl vom November 2010 anzuerkennen als Auslöser für die Eskalation des Bürgerkriegs in der Elfenbeinküste. 2011 intervenierten die Vereinten Nationen auf der Grundlage einer Resolution des UN-Sicherheitsrats. Hauptsächlich waren französische Militäreinheiten im Einsatz, die der im Land befindlichen UNOCI-Mission angehörten. In diesem Krieg dürften Tausende Menschen ums Leben gekommen sein, Hunderttausende Menschen waren auf der Flucht. Seit dem 28. Januar 2016 muss sich Gbagbo wegen der Vorwürfe des Massenmords und der Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag verantworten. Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International beklagen, dass es solche Vergehen auch auf der Gegenseite, also der der Rebellen gab, dass diese aber nicht mit demselben Nachdruck verfolgt werden. Die Rolle Frankreichs ist umstritten, das betrifft auch eine mögliche Unterstützung und Bewaffnung der Rebellen.

Bei dieser Darstellung handelt es sich um die persönliche Sicht der Ivorerin Elisabeth N'Tcho. Obwohl es bereits zuvor zu Auseinandersetzungen zwischen Aufständischen und Regierungstruppen und auch zu Menschenrechtsverletzungen kam, gilt die Weigerung des Präsidenten Laurent Gbagbo, das Ergebnis der Präsidentschaftswahl vom November 2010 anzuerkennen als Auslöser für die Eskalation des Bürgerkriegs in der Elfenbeinküste. 2011 intervenierten die Vereinten Nationen auf der Grundlage einer Resolution des UN-Sicherheitsrats. Hauptsächlich waren französische Militäreinheiten im Einsatz, die der im Land befindlichen UNOCI-Mission angehörten. In diesem Krieg dürften Tausende Menschen ums Leben gekommen sein, Hunderttausende Menschen waren auf der Flucht. Seit dem 28. Januar 2016 muss sich Gbagbo wegen der Vorwürfe des Massenmords und der Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag verantworten. Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International beklagen, dass es solche Vergehen auch auf der Gegenseite, also der der Rebellen gab, dass diese aber nicht mit demselben Nachdruck verfolgt werden. Die Rolle Frankreichs ist umstritten, das betrifft auch eine mögliche Unterstützung und Bewaffnung der Rebellen.