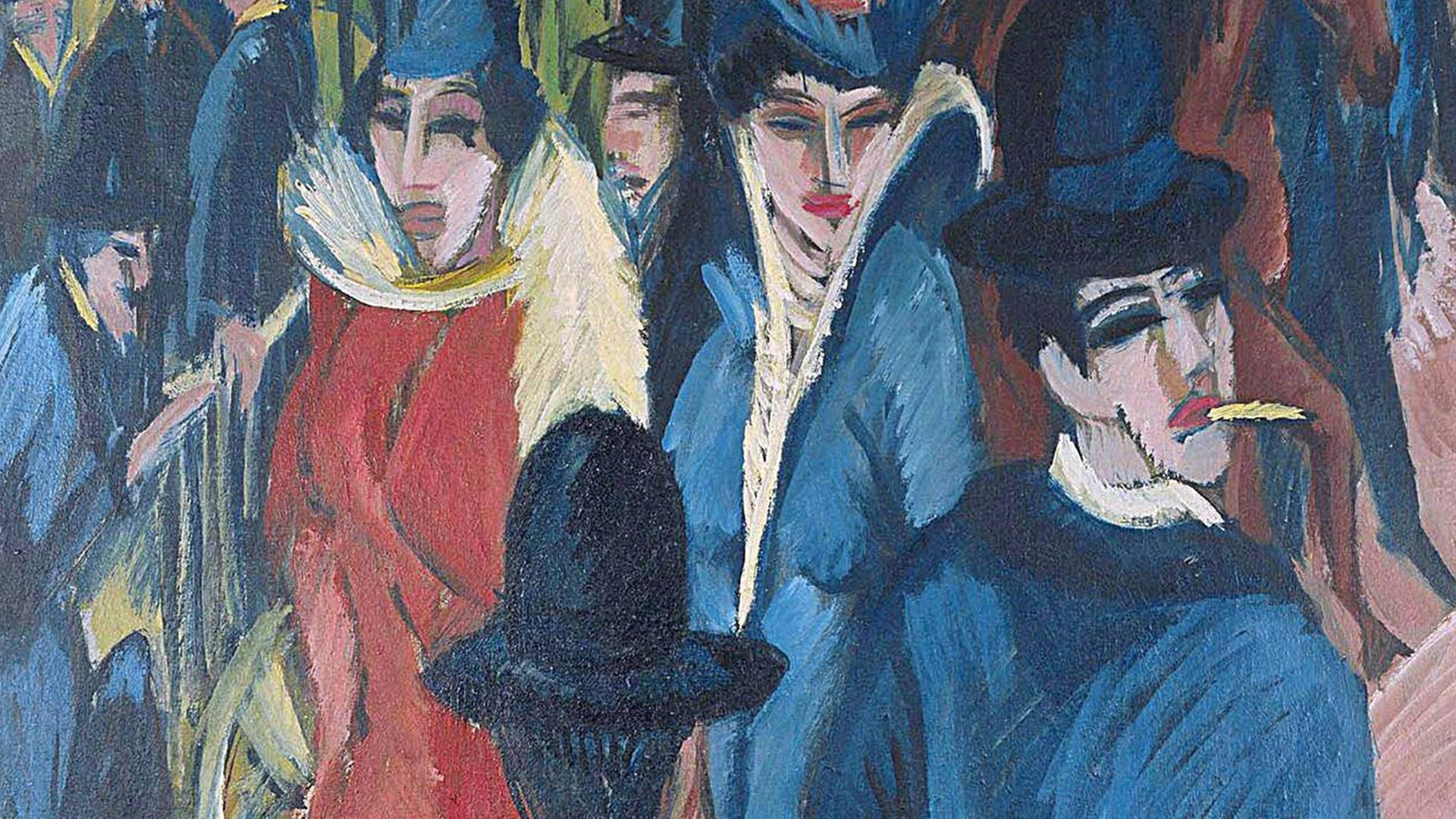

Klaus Remme: Heute Abend lädt das weltweit größte Auktionshaus Christie's zur Versteigerung. Millionenschwere Kunst wird den Besitzer wechseln. Unter den kostbaren Bildern ist auch eines von Ernst Ludwig Kirchner. "Berliner Straßenszene" heißt es. Kenner rechnen mit einem Preis um die 20 Millionen Dollar. Noch vor wenigen Monaten hing das Bild im Berliner Brücke-Museum. Dann entschied der Berliner Senat, das Bild an die Enkelin des jüdischen Kunstsammlers Hess zurückzugeben.

Das Bild steht exemplarisch für einen Streit, der hohe Wellen schlägt. Jüdische Erben verlangen von deutschen Museen die Rückgabe von mehreren Bildern, die ihren Vorfahren von den Nazis weggenommen wurden, auf unterschiedliche Weise, doch selten durch einen freiwilligen marktgerechten Verkauf. Museumsdirektoren stöhnen, sehen sie doch wichtige Kunstwerke bald auf dem freien Markt und damit der Öffentlichkeit entzogen.

Der Präsident des Deutschen Museumsbundes, Eissenhauer, hält die Auktion heute Abend in New York für ein Desaster. Vor der Sendung habe ich mit Martin Roth gesprochen, dem Generaldirektor der Staatlichen Kunstsammlungen, und ihn zunächst gefragt, ob er Eissenhauer Recht gibt.

Martin Roth: Ja. Für die Museen und für die Museumslandschaft insgesamt ist der gesamte Vorgang mit Sicherheit ein Desaster. Das sehe ich auch so. Da gebe ich Herrn Eissenhauer Recht.

Remme: Warum ist das so?

Roth: Da gibt es sozusagen die engere Fassung und die weitere Fassung. Lassen Sie uns mit der weiteren Fassung beginnen. Die weitere Fassung heißt, dass wir Museen immer mehr in der Defensive sind, dass sich das Museum immer mehr löst von seiner ursprünglichen Aufgabe, einen Schutz für kulturelle Identität und für die Geschichte zu bieten, dass wir dies an unsere Enkel weitergeben können. Und durch das, dass auf der Gegenwartskunst und in anderen Bereichen solche Hypes aufgetaucht sind und so unglaubliche Werte diskutiert werden, fängt man natürlich an, große Begehrlichkeiten zu entwickeln. Und da gehört dieses natürlich ebenso dazu.

Remme: Aber Herr Roth, ist die Rückgabe von Bildern, die jüdischen Besitzern einst abgepresst wurden, nicht selbstverständlich?

Roth:! Doch, absolut. Und ich bin auch der Meinung, dass wir vor allen Dingen in unserem Land vielleicht auch in den letzten 50, 60 Jahren noch ganz anderes hätten tun müssen. Ich mag das Wort Wiedergutmachung nicht, weil man kann das nicht wieder gut machen, was da geschehen ist, aber um das vielleicht offen in eine neue Generation zu tragen, die Verantwortung, die wir alle haben. Was wir aber jetzt haben, ist vielleicht auch wieder eine ziemlich deutsche Geschichte. Jetzt wird halt, ohne dass es eine juristische Grundlage gibt - die Washingtoner Erklärung ist ja nichts anderes als eine Empfehlung -, auf moralisch-ethischen Grundsätzen, ohne dass man genau weiß, was das bedeutet, schnell entschieden, ohne dass man darüber redet, ob man das Bild für Deutschland halten kann und vieles andere mehr. Da wäre doch viel mehr möglich gewesen.

Remme: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, kritisieren Sie die Rückgabe oder beziehungsweise die nicht ausreichende Prüfung und nicht so sehr die Tatsache, dass eine Erbin danach das Bild dann direkt verkauft?

Roth: Ich kritisiere überhaupt nicht, dass jüdische Erben ihren Besitz zurück haben wollen, aber ich kritisiere a, wie man in der Zwischenzeit in dem Umfeld vorgeht, das heißt sowohl im Kunstmarkt als auch die Anwälte, die das Ganze vorantreiben, und die ja - das wissen wir alle mittlerweile-– oft genug zuerst nach Bildern fahnden, dann nach den Besitzern fahnden, weil es einfach ein Gewerbe geworden ist. Und ich kritisiere in der Tat, wobei ich nicht Kollegen kritisieren möchte, aber ich bin trotzdem nicht zufrieden mit dem, wie das Ganze in Berlin verhandelt worden ist. Da hätte man sich deutlich mehr Zeit für die Prüfung lassen sollen. Zwei Jahre sind einfach gar nichts. Und man hätte anders mit Experten zusammenarbeiten müssen.

Remme: Sie haben die Washingtoner Erklärung erwähnt. Das sagt vielleicht nicht allen etwas. Die Bundesregierung hat sich 1998 verpflichtet, geraubte Kunstgüter an die Erben von NS-Opfern herauszugeben. Hätte man das damals mit Auflagen verbinden sollen, oder was hätte man besser tun können?

Roth: Was meinen Sie mit Auflagen?

Remme: Zum Beispiel Sperrfristen, wenn diese Bilder zurückgegeben worden sind, was einen Verkauf angeht.

Roth: An dieser Erklärung kann man ja nichts verändern, und die Erklärung hat ja ihren Sinn und Zweck. Es geht aber darum, wie wir in Deutschland damit umgehen. Und in Deutschland muss man in der Tat darüber nachdenken, was das für unser kulturelles Erbe bedeutet. Das bedeutet zum einen die Frage, ob man Sperrfristen braucht und wie diese juristisch umzusetzen sind, und das andere, was ich seit Jahren immer mal wieder gefordert habe auch für andere Verhältnisse, ist, dass es so etwas wie einen Feuerwehrfonds gibt, weil: Wir Museen sind alle nicht mehr in der Lage, über Nacht schnell Gelder aufzutreiben, um Objekte, um Bilder zu kaufen oder auch zurückzukaufen. Es braucht so etwas wie ein Darlehen, nicht einen Ankaufsfonds, sondern so etwas wie ein Darlehen, dass die Museen schnell in der Lage sind, oft die Gemälde zu erwerben, die sie bereits eigentlich an der Wand hängen haben.

Remme: Also mit anderen Worten, um zum Beispiel heute Abend mitzubieten?

Roth: Das sind Größenordnungen, die werden schwierig für uns sein. Dazu braucht es dann schon so etwas wie ein nationales Bekenntnis. Und deshalb bin ich froh, dass der Kulturminister Bernd Neumann demnächst Museumsleiter und Juristen eingeladen hat, um das Thema zumindest in der Zukunft neu anzupacken.

Remme: Ich habe eingangs erwähnt, das Bild heute ist ja nur ein Beispiel. Welches Ausmaß hat denn eigentlich das Problem? Um wie viele Bilder geht es?

Roth: Das kann keiner wirklich sagen. Das sind nicht diese exorbitanten Zahlen, die immer mal wieder in den Raum gestellt werden. Das sind nicht Museen, die zum Teil aus jüdischem Besitz oder sonstigen Herkünften bestehen, aber wir sind im Prinzip auch so lange nach dem Krieg immer noch dabei, vor allen Dingen in den neuen Bundesländern, im Prinzip die Kriegsfolgen aufzuarbeiten. Das merken wir jetzt wieder wie gestern, wenn wir die bedrohliche Anzahl von 1600 Objekten allein aus der Porzellansammlung, was für uns auch ein Desaster ist, an das Haus Wettin zurückgeben müssen oder sollen.

Remme: Ich habe noch nicht verstanden, warum es bis heute keine Aufstellung von Kunstgütern, deren Herkunft unklar ist, gibt?

Roth: Weil das unglaublich schwierig ist. Es ist eine Fahndung an jedem einzelnen Objekt. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, auch wenn ich damit jetzt nicht gerade besonders den Eindruck erwecke, als ob ich keinen großen Überblick hätte: Ich war bis vor Jahren der Meinung, man kann so etwas wie Inventarlisten einfach aufstellen und dann per Knopfdruck aus dem Computer herausprasseln lassen. Wir haben ja Gott sei Dank alle unglaublich große und auch wertvolle Bestände in unseren Museen. Hier die Provenienz so darzustellen, dass sie wirklich auch politisch adäquat dargestellt werden kann, das heißt nicht nur die Herkunft im 17., 18., 19. Jahrhundert, sondern die Politikgeschichte der letzten 200 Jahre begreifend und den Kunsthandel mit einbeziehend, ist ein unglaublich aufwendiger Prozess.

Remme: Wissen Sie denn, Herr Roth, ob an Ihren Wänden in Dresden Raubkunst hängt?

Roth: Wir haben ein Forschungsprojekt vor fünf Jahren begonnen mit Unterstützung der Thyssen-Stiftung und der Getty Foundation und haben Gott sei Dank, sind eines der wenigen Museen, wo das auch wirklich gut funktioniert und eine Forschergruppe daran arbeitet. Wir sind der Meinung, dass wir alles zurückgegeben haben, was wir zurückgeben konnten - in den letzten 15 Jahren. Und wo es noch strittige Fälle gibt, gehen wir an die Öffentlichkeit. Aber wir geben natürlich permanent irgendetwas zurück, ohne dass das jetzt irgendwie besonders öffentlichkeitswirksam ist. Wir reden nicht darüber, sondern das ist ein normaler Vorgang. Insofern ist sozusagen dieses Aufräumen nach dem Kriege immer noch unsere Alltagspraxis.

Remme: Das heißt, Ihr Museum ist mit solchen Forderungen auch konfrontiert?

Roth: Aber natürlich. Wir haben vor einem starken Jahr, was für mich bis heute ein schwerer Verlust ist und noch lange sein wird, einen Adolf Menzel verloren, von dem ich bis heute der Meinung bin und immer mehr der Meinung bin, dass wir ihn irrtümlich verloren haben, dass die Politik zu schnell, wie ich immer gesagt habe, eingeknickt ist - das ist kein schönes Wort -, aber sicherlich zum Teil nach moralisch-ethischen Grundsätzen glaubte zu handeln, aber wahrscheinlich nicht alle juristischen und sonstigen Bedingungen im Umfeld ausgelotet hat. Das ist in der Tat schwer für uns.

Remme: Martin Roth war das, der Generaldirektor der Staatlichen Kunstsammlungen in Dresden.

Das Bild steht exemplarisch für einen Streit, der hohe Wellen schlägt. Jüdische Erben verlangen von deutschen Museen die Rückgabe von mehreren Bildern, die ihren Vorfahren von den Nazis weggenommen wurden, auf unterschiedliche Weise, doch selten durch einen freiwilligen marktgerechten Verkauf. Museumsdirektoren stöhnen, sehen sie doch wichtige Kunstwerke bald auf dem freien Markt und damit der Öffentlichkeit entzogen.

Der Präsident des Deutschen Museumsbundes, Eissenhauer, hält die Auktion heute Abend in New York für ein Desaster. Vor der Sendung habe ich mit Martin Roth gesprochen, dem Generaldirektor der Staatlichen Kunstsammlungen, und ihn zunächst gefragt, ob er Eissenhauer Recht gibt.

Martin Roth: Ja. Für die Museen und für die Museumslandschaft insgesamt ist der gesamte Vorgang mit Sicherheit ein Desaster. Das sehe ich auch so. Da gebe ich Herrn Eissenhauer Recht.

Remme: Warum ist das so?

Roth: Da gibt es sozusagen die engere Fassung und die weitere Fassung. Lassen Sie uns mit der weiteren Fassung beginnen. Die weitere Fassung heißt, dass wir Museen immer mehr in der Defensive sind, dass sich das Museum immer mehr löst von seiner ursprünglichen Aufgabe, einen Schutz für kulturelle Identität und für die Geschichte zu bieten, dass wir dies an unsere Enkel weitergeben können. Und durch das, dass auf der Gegenwartskunst und in anderen Bereichen solche Hypes aufgetaucht sind und so unglaubliche Werte diskutiert werden, fängt man natürlich an, große Begehrlichkeiten zu entwickeln. Und da gehört dieses natürlich ebenso dazu.

Remme: Aber Herr Roth, ist die Rückgabe von Bildern, die jüdischen Besitzern einst abgepresst wurden, nicht selbstverständlich?

Roth:! Doch, absolut. Und ich bin auch der Meinung, dass wir vor allen Dingen in unserem Land vielleicht auch in den letzten 50, 60 Jahren noch ganz anderes hätten tun müssen. Ich mag das Wort Wiedergutmachung nicht, weil man kann das nicht wieder gut machen, was da geschehen ist, aber um das vielleicht offen in eine neue Generation zu tragen, die Verantwortung, die wir alle haben. Was wir aber jetzt haben, ist vielleicht auch wieder eine ziemlich deutsche Geschichte. Jetzt wird halt, ohne dass es eine juristische Grundlage gibt - die Washingtoner Erklärung ist ja nichts anderes als eine Empfehlung -, auf moralisch-ethischen Grundsätzen, ohne dass man genau weiß, was das bedeutet, schnell entschieden, ohne dass man darüber redet, ob man das Bild für Deutschland halten kann und vieles andere mehr. Da wäre doch viel mehr möglich gewesen.

Remme: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, kritisieren Sie die Rückgabe oder beziehungsweise die nicht ausreichende Prüfung und nicht so sehr die Tatsache, dass eine Erbin danach das Bild dann direkt verkauft?

Roth: Ich kritisiere überhaupt nicht, dass jüdische Erben ihren Besitz zurück haben wollen, aber ich kritisiere a, wie man in der Zwischenzeit in dem Umfeld vorgeht, das heißt sowohl im Kunstmarkt als auch die Anwälte, die das Ganze vorantreiben, und die ja - das wissen wir alle mittlerweile-– oft genug zuerst nach Bildern fahnden, dann nach den Besitzern fahnden, weil es einfach ein Gewerbe geworden ist. Und ich kritisiere in der Tat, wobei ich nicht Kollegen kritisieren möchte, aber ich bin trotzdem nicht zufrieden mit dem, wie das Ganze in Berlin verhandelt worden ist. Da hätte man sich deutlich mehr Zeit für die Prüfung lassen sollen. Zwei Jahre sind einfach gar nichts. Und man hätte anders mit Experten zusammenarbeiten müssen.

Remme: Sie haben die Washingtoner Erklärung erwähnt. Das sagt vielleicht nicht allen etwas. Die Bundesregierung hat sich 1998 verpflichtet, geraubte Kunstgüter an die Erben von NS-Opfern herauszugeben. Hätte man das damals mit Auflagen verbinden sollen, oder was hätte man besser tun können?

Roth: Was meinen Sie mit Auflagen?

Remme: Zum Beispiel Sperrfristen, wenn diese Bilder zurückgegeben worden sind, was einen Verkauf angeht.

Roth: An dieser Erklärung kann man ja nichts verändern, und die Erklärung hat ja ihren Sinn und Zweck. Es geht aber darum, wie wir in Deutschland damit umgehen. Und in Deutschland muss man in der Tat darüber nachdenken, was das für unser kulturelles Erbe bedeutet. Das bedeutet zum einen die Frage, ob man Sperrfristen braucht und wie diese juristisch umzusetzen sind, und das andere, was ich seit Jahren immer mal wieder gefordert habe auch für andere Verhältnisse, ist, dass es so etwas wie einen Feuerwehrfonds gibt, weil: Wir Museen sind alle nicht mehr in der Lage, über Nacht schnell Gelder aufzutreiben, um Objekte, um Bilder zu kaufen oder auch zurückzukaufen. Es braucht so etwas wie ein Darlehen, nicht einen Ankaufsfonds, sondern so etwas wie ein Darlehen, dass die Museen schnell in der Lage sind, oft die Gemälde zu erwerben, die sie bereits eigentlich an der Wand hängen haben.

Remme: Also mit anderen Worten, um zum Beispiel heute Abend mitzubieten?

Roth: Das sind Größenordnungen, die werden schwierig für uns sein. Dazu braucht es dann schon so etwas wie ein nationales Bekenntnis. Und deshalb bin ich froh, dass der Kulturminister Bernd Neumann demnächst Museumsleiter und Juristen eingeladen hat, um das Thema zumindest in der Zukunft neu anzupacken.

Remme: Ich habe eingangs erwähnt, das Bild heute ist ja nur ein Beispiel. Welches Ausmaß hat denn eigentlich das Problem? Um wie viele Bilder geht es?

Roth: Das kann keiner wirklich sagen. Das sind nicht diese exorbitanten Zahlen, die immer mal wieder in den Raum gestellt werden. Das sind nicht Museen, die zum Teil aus jüdischem Besitz oder sonstigen Herkünften bestehen, aber wir sind im Prinzip auch so lange nach dem Krieg immer noch dabei, vor allen Dingen in den neuen Bundesländern, im Prinzip die Kriegsfolgen aufzuarbeiten. Das merken wir jetzt wieder wie gestern, wenn wir die bedrohliche Anzahl von 1600 Objekten allein aus der Porzellansammlung, was für uns auch ein Desaster ist, an das Haus Wettin zurückgeben müssen oder sollen.

Remme: Ich habe noch nicht verstanden, warum es bis heute keine Aufstellung von Kunstgütern, deren Herkunft unklar ist, gibt?

Roth: Weil das unglaublich schwierig ist. Es ist eine Fahndung an jedem einzelnen Objekt. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, auch wenn ich damit jetzt nicht gerade besonders den Eindruck erwecke, als ob ich keinen großen Überblick hätte: Ich war bis vor Jahren der Meinung, man kann so etwas wie Inventarlisten einfach aufstellen und dann per Knopfdruck aus dem Computer herausprasseln lassen. Wir haben ja Gott sei Dank alle unglaublich große und auch wertvolle Bestände in unseren Museen. Hier die Provenienz so darzustellen, dass sie wirklich auch politisch adäquat dargestellt werden kann, das heißt nicht nur die Herkunft im 17., 18., 19. Jahrhundert, sondern die Politikgeschichte der letzten 200 Jahre begreifend und den Kunsthandel mit einbeziehend, ist ein unglaublich aufwendiger Prozess.

Remme: Wissen Sie denn, Herr Roth, ob an Ihren Wänden in Dresden Raubkunst hängt?

Roth: Wir haben ein Forschungsprojekt vor fünf Jahren begonnen mit Unterstützung der Thyssen-Stiftung und der Getty Foundation und haben Gott sei Dank, sind eines der wenigen Museen, wo das auch wirklich gut funktioniert und eine Forschergruppe daran arbeitet. Wir sind der Meinung, dass wir alles zurückgegeben haben, was wir zurückgeben konnten - in den letzten 15 Jahren. Und wo es noch strittige Fälle gibt, gehen wir an die Öffentlichkeit. Aber wir geben natürlich permanent irgendetwas zurück, ohne dass das jetzt irgendwie besonders öffentlichkeitswirksam ist. Wir reden nicht darüber, sondern das ist ein normaler Vorgang. Insofern ist sozusagen dieses Aufräumen nach dem Kriege immer noch unsere Alltagspraxis.

Remme: Das heißt, Ihr Museum ist mit solchen Forderungen auch konfrontiert?

Roth: Aber natürlich. Wir haben vor einem starken Jahr, was für mich bis heute ein schwerer Verlust ist und noch lange sein wird, einen Adolf Menzel verloren, von dem ich bis heute der Meinung bin und immer mehr der Meinung bin, dass wir ihn irrtümlich verloren haben, dass die Politik zu schnell, wie ich immer gesagt habe, eingeknickt ist - das ist kein schönes Wort -, aber sicherlich zum Teil nach moralisch-ethischen Grundsätzen glaubte zu handeln, aber wahrscheinlich nicht alle juristischen und sonstigen Bedingungen im Umfeld ausgelotet hat. Das ist in der Tat schwer für uns.

Remme: Martin Roth war das, der Generaldirektor der Staatlichen Kunstsammlungen in Dresden.