Theaterstücke gibt’s, die erreichen das Theater und das Publikum auf gleich zwei Wegen – als Text und als Inszenierung. "Nacht ohne Sterne" vom österreichischen Dramatiker Bernhard Studlar ist so ein Fall.

"Zu spät!" "... ich weiss ..." "... viel zu spät!" "Ich weiss!" "Alle anderen schaffen es, ihre Kinder pünktlich abzuholen."

Studlars Geschichte nämlich beginnt so banal wie möglich: wenn die Mutter das Kind aus der Kita abholen will und sich verspätet hat. Die Kindergärtnerin ist auf 180, weil sie um 17 Uhr Feierabend hat. Das klingt "dramatisch", aber nur des Streitens wegen – für ein Theaterstück ist hier eigentlich nicht viel zu holen. Doch aus dieser Nicht-Geschichte heraus entwickelt Studlar eine Spielstruktur, die entfernt Arthur Schnitzlers "Reigen"-Strategie folgt – immer trifft einer (oder eine) auf den nächsten oder die nächste, und der (oder die) setzt die Reihe der Begegnungen mit jemand anderem fort.

Großer Zauber der Spiel-Ideen

Hier also: Kindergärtnerin trifft Mutter, die den Gatten, der einen Kredit-Gangster, dem er Geld schuldet (und den er umbringt). Die Beinahe-Leiche trifft im Krankenhaus eine Pflegerin, die wiederum einen lebensmüden Lehrer, und der begegnet dem Tod persönlich. Danach wird’s ein wenig verwirrend: mit einem einäugigen Mädchen, vielleicht schon im Jenseits zu Hause, in einer Bar aber den Freund der Kindergärtnerin vom Beginn trifft. Jetzt sind plötzlich mehrere Paare im Spiel – und Freund Hein geleitet schließlich die ganze Truppe nach hinten aus dem Bühnenraum hinaus, in die lichtere Zukunft des Nirgendwo.

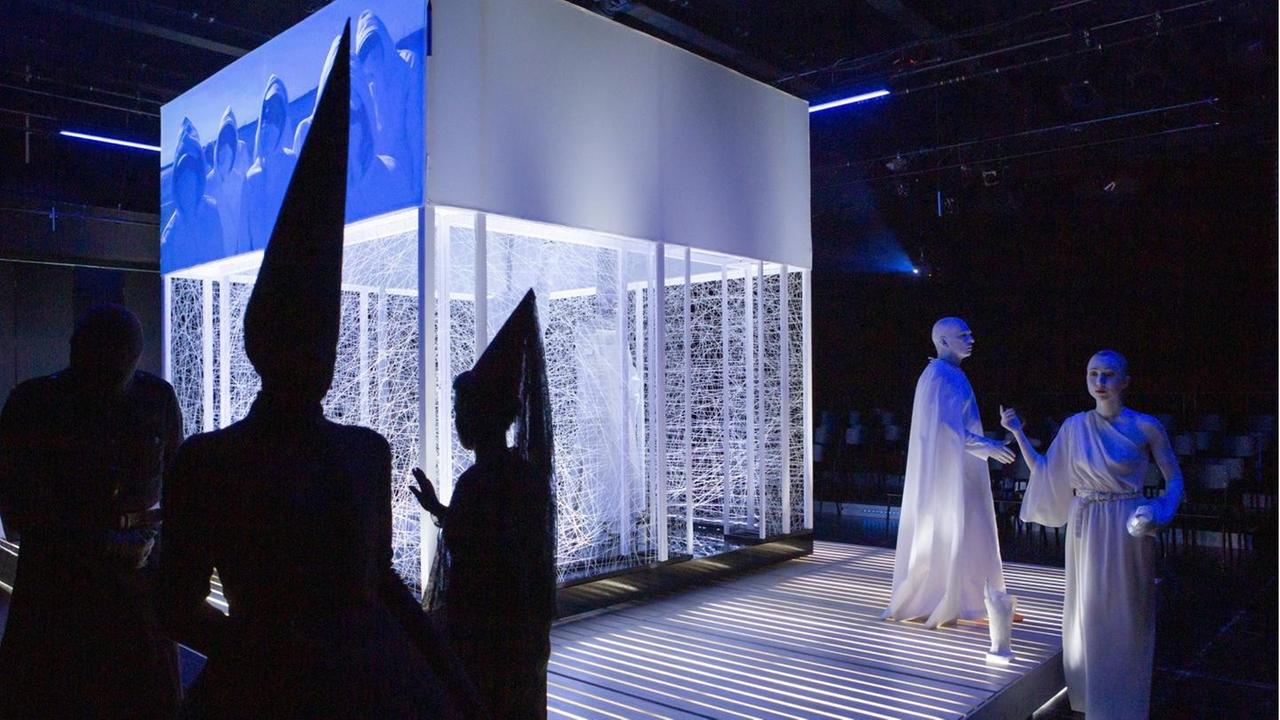

So kurz und nicht wirklich aufregend ist Studlars Text-Konstrukt. Der große Zauber der Aufführung speist sich aber aus erstaunlichen Spiel-Ideen in Bühnenbild und Kostümen. Regisseur und Bühnenbildner Gordon Kämmerer hat einen Würfel auf die Bühne gestellt, der wie von Spinnweben oder anderem Geflecht umgeben ist und sich dreht; drinnen steht Amerikas Freiheitsstatue, verhüllt in Folien. Und wann immer im Ablauf der Fabel jemand irgendetwas Wertvolles zur Hand nimmt, Handy oder 50-Euro-Schein, ist das eine Miniatur-Ausgabe der New Yorker Lady mit der Fackel in der Hand … und gegen Ende tritt die Dame auch noch auf in einem Video – das all jene zeigt, die aus dem Spiel gegangen sind und die nun als kleine Protest-Truppe durch eine Wüste ziehen; von ihr, dieser Protest-Truppe, war auch vorher schon öfter die Rede.

All das macht ja schon eine Menge Abstraktion und Umweg-Denken möglich – aber die Kostüme von Josa Marx treiben das Bild noch weiter ins Rätsel aus ganz viel Fremdheit.

Eine Stadt voller Hoffnungsloser

Die Figuren nämlich tragen spitze Hüte wie Burgfräuleins im Mittelalter und entsprechend opulente Phantasie-Kleider, im Krankenhaus gehört eine lange Nase wie bei den Ärzten zur Pest-Zeit in Venedig zum Bild. Freund Hein trägt Spitzmütze auf dem Kopf und zwei weitere an den Händen. Die Gesichter sind teils verhüllt, teils schwarz gemalt, damit kaum jemand tatsächlich als Profil kenntlich wird. Wer gerade nicht mehr spielt, wandert in rituellem Prozessionsschritt um das Podest mit Würfel und Freiheitsstatue herum.

Wer oder was sind die: Lemuren? Zauberbilder? Himmelswesen oder Höllenhunde? Alles ist denkbar im optischen Zauberkasten – und nichts ergibt sich zwingend aus Studlars Text. Aber gerade in dieser vollkommenen Unvereinbarkeit mit den Bild-Ebenen von Kämmerer und Marx reduziert sich die zuweilen etwas rabiate Alltäglichkeit; auch die Worte gewinnen, je mehr die Bilder die Geschichte weg treiben von der dramatischen Struktur dauernder Begegnungen.

Zu "deuten" ist das Rätselspiel nur anhand von Details – eine Stadt voller Hoffnungsloser ist dieser Ort, alle wollen weg von hier, schlimmstenfalls in den Tod; und irgendetwas wie "der amerikanische Traum" (markiert durch Lady Liberty) interessiert längst niemanden mehr. Ein Endzeit-Szenario steckt in Studlars Text – aber das allein wäre erzlangweilig, würde Kämmerers Inszenierung nicht stattdessen (oder darüber hinaus) diesen fantastischen kleinen Totentanz zeigen: 70 Minuten nur, aber ein Highlight.