Eine junge Frau lässt die Großstadt hinter sich. Sie kehrt zurück in das Dorf ihrer frühen Kindheit, um dort als Lehrerin zu arbeiten. In der Stadt wuchs sie als Fremde auf, aber auch ihrer Herkunft hat sie sich längst entfremdet. Nun muss sie erst wieder lernen, sich zurechtzufinden.

Die kanadische Autorin Naomi Fontaine erzählt eine Geschichte, die schon oft erzählt worden ist: im alten wie im neuen Heimatroman beispielsweise. Die Entfremdung jedoch, die in Fontaines autobiografischem Buch auf der Protagonistin lastet, beruht nicht nur auf den Widersprüchen zwischen Stadt und Land, Rückständigkeit und Bildungsaufstieg, sondern reicht weit zurück in die Vergangenheit ihres Landes und rührt an ein kollektives Trauma. Yammie, die Ich-Erzählerin des Romans, gehört der indigenen Volksgruppe der Innu an, und die Schule, an der sie unterrichten wird, liegt in einem Reservat zwei Tagesreisen östlich der Stadt Québec. Dort, wo der Sankt-Lorenz-Strom in den Nordatlantik mündet, wo die Winter eisig und die Sommer staubig sind.

Auf dem Lehrplan steht Selbstfindung

"Ich würde den Schülern mit fester Stimme von meinem Studium erzählen und davon, warum ich Lehrerin geworden war. Von meiner Rückkehr hierher, nach Uashat. Ich würde ihnen nicht erzählen, was ich alles aufgegeben hatte. Und auch nicht, dass ich fürchtete, hier bei mir zu Hause nicht anerkannt zu werden. (…) Und ich würde nicht auf Innu zu ihnen sprechen. Weil ich Schwierigkeiten mit der Grammatik hatte und den Akzent einer Weißen. (…)"

Und sie hat sich einiges vorgenommen: "Ich würde ihnen nicht nur Französisch beibringen. Sondern auch, wie man sich selbst findet."

Und sie hat sich einiges vorgenommen: "Ich würde ihnen nicht nur Französisch beibringen. Sondern auch, wie man sich selbst findet."

Sich selbst zu finden, das muss auch die Lehrerin selbst lernen, obwohl sie gar nicht wusste, dass sie auf der Suche war. Yammie wird am Ende erfahren, dass sich selbst zu finden ebenso eine Rückkehr bedeuten kann wie den Aufbruch ins Unvertraute, auch Beängstigende. Naomi Fontaine unterschlägt nicht die Klischees, die unter den weißen Bewohnern der großen Städte über die indigene Bevölkerung kursieren, die Stereotype von trunksüchtigen Tagedieben wie die von naturbelassenen dunklen Schönheiten mit exotischem Charme. Und ebenso wenig beschönigt sie, dass das Leben in Uashat tatsächlich geprägt ist von einem Mangel an Perspektiven, ökonomischen wie kulturellen. Wie zum Ausgleich wird ihre Protagonistin Yammie hier von einer großen Verwandtschaft aus Tanten, Onkeln und Cousinen empfangen. Und jeder und jede einzelne der ihr anvertrauten Jugendlichen wird in kurzen, schlaglichtartigen Kapiteln lebendig: der aufsässige Schüler, der am Ende die Schultheateraufführung rettet; die Schülerin, die sich als Schreibtalent entpuppt und trotzdem die Schule verlässt; der Schüler, dessen Mutter im fernen Krankenhaus stirbt; die Schülerin, die ungewollt schwanger wird. Die Begegnungen lösen in der Lehrerin Erinnerungen an ihr eigenes Heranwachsen und die Schulzeit unter weißen Kindern in der Stadt aus:

"Geschichtsstunde in der achten Klasse. Ich war vierzehn. Im Schulbuch waren Bilder von Tipis, Langhäusern, aus Tierhäuten gefertigten Kleidern, Trommeln und Beeren abgedruckt. Das Wort ,Ureinwohner‘ trieb mir die Schamesröte ins Gesicht. Ich saß auf meinem Platz in der ersten Reihe und hoffte verzweifelt, dass der Lehrer mir keine Fragen zu meiner Kultur stellte."

Misstrauen gegen die Schriftsprache der Weißen

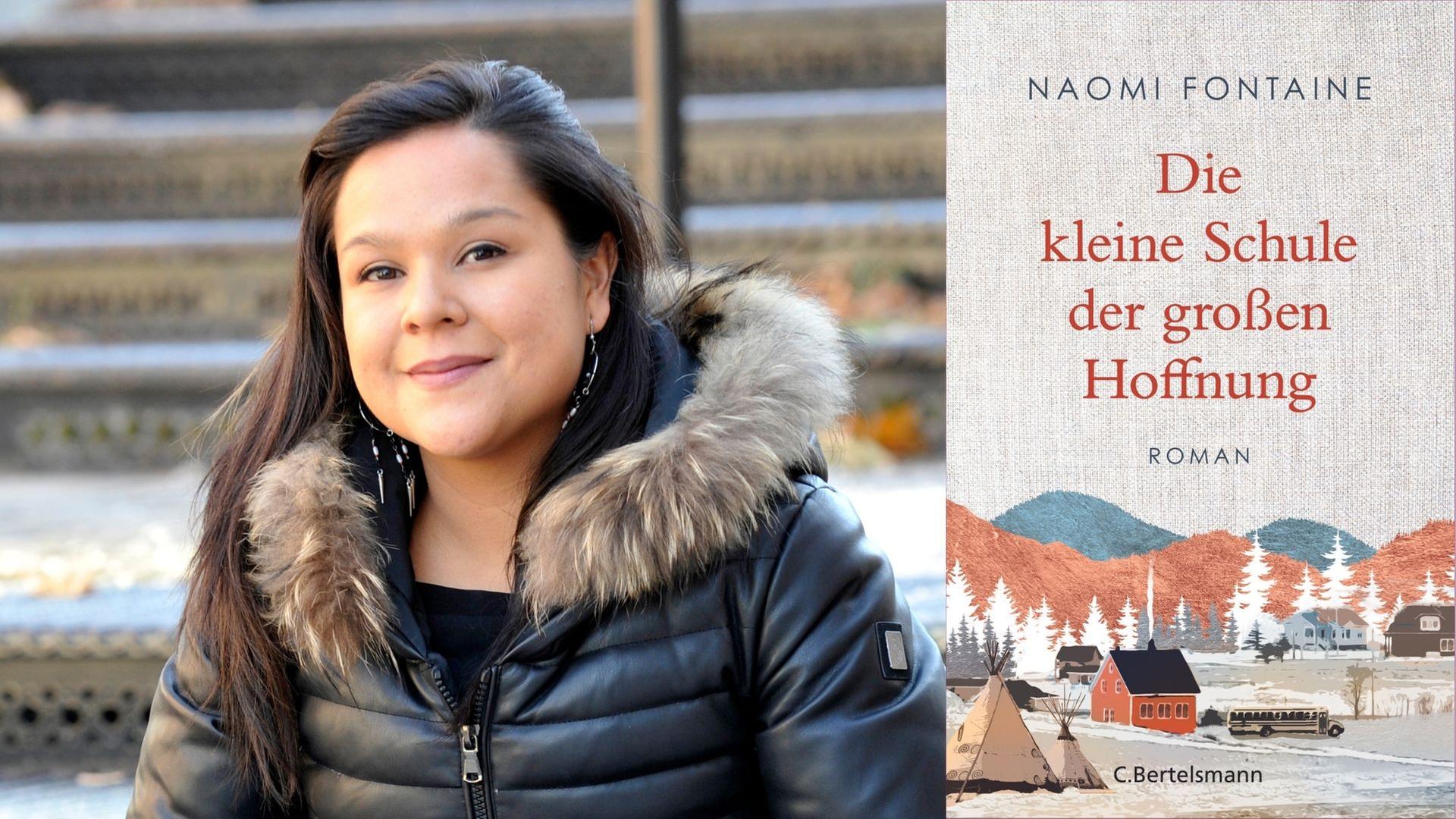

Naomi Fontaine, die ihren ersten Roman mit Anfang zwanzig veröffentlichte, gilt als aufgehender Stern am Himmel von Kanadas indigener Literatur, die als solche erst seit wenigen Jahrzehnten existiert. Denn lange Zeit war die Innu-Sprache keine Schriftsprache. Aus gutem Grund hatten die autochthonen Kanadier kein Vertrauen zur Art der Europäer, alles schriftlich festzuhalten, denn gerade schwarz auf weiß geschriebene Verträge dienten als Vehikel kolonialistischer Enteignung. In den letzten Jahren ist die soziale Benachteiligung und kulturelle Plünderung der "First Nations", die systematische Kindesentziehung durch den Staat, in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Von den Folgen, der Verfügbarmachung von Land und natürlichen Ressourcen, profitieren die weißen Kanadier jedoch weiterhin. Auch die Frankokanadier in Québec, die sich ihrerseits als Minderheit erfahren.

Für Naomi Fontaines zweiten Roman "Manikanetish, Petite Marguerite" hat der deutsche Verlag den allzu putzigen Titel "Die kleine Schule der großen Hoffnung" gewählt. Auch Fontaines nur scheinbar einfaches Erzählen wirkt in der deutschen Fassung der an sich hochverdienten Übersetzerin Sonja Finck nicht ganz so überzeugend: "Ich drehte mich um und ging. Dann sein Satz, der mich trifft. Mitten ins Herz."

Deutlich nüchterner liest sich das im Original, das die Emotionen sehr bewusst dosiert. So wird in den aufs Wesentliche reduzierten Szenen dieses schmalen Romans eine innere und äußere Welt gefeiert, die es wert ist, lesend entdeckt zu werden.

Naomi Fontaine: "Kleine Schule der großen Hoffnung"

Aus dem Französischen von Sonja Finck

C. Bertelsmann Verlag, München. 144 Seiten, 16 Euro

Aus dem Französischen von Sonja Finck

C. Bertelsmann Verlag, München. 144 Seiten, 16 Euro