Der Fährhafen Mukran auf Rügen. Fünf Millionen Tonnen Güter pro Jahr werden hier umgeschlagen. Und nach Schweden, Dänemark, Litauen sowie nach Russland verschifft. Neben dem Fähranleger: Eine viele Hektar große, umzäunte Lagerfläche. Darauf, über- und nebeneinander gestapelt, Tausende von Stahlröhren. Länge etwa zehn, Durchmesser etwa einen Meter. Bauteile für eine neue Gaspipeline: Die Nord Stream 2. Eine Pipeline, die Erdgas aus Nordsibirien durch die Ostsee nach Westeuropa leiten soll. Wöchentlich werden mehr Stahlröhren angeliefert, sagt Gerard Vogel, Produktionsleiter der Firma Wasco. Vogel kommt aus dem Elsass, die Röhren kommen aus Nordrhein-Westfalen:

"Die Rohre kommen von Mülheim an der Ruhr. Die werden hier hoch gebracht hier per Zug. Wir machen den Umschlag der Rohre auf LKW, dann wird das in das Werk eingebracht, zwei Rohre per LKW. Wenn sie in das Werk hereinkommen, werden sie gereinigt mit warmem Wasser, innen und außen. Werden abgewogen und dann wird die Länge abgemessen."

Anschließend wird für jede Stahlröhre ein Metallkorb geschweißt, in den sie eingeführt wird. Dann erhalten Röhre und Korb einen dicken Mantel aus Beton, der das Gewicht verdoppelt. Das sei wichtig, damit die Rohre später sicher auf dem Grund der Ostsee liegen, erklärt Vogel.

Die Einzelstücke aus Mülheim sollen zusammengeschweißt eine 1.224 Kilometer lange Pipeline ergeben. Über 80 Prozent der Stahlröhren sind bereits produziert. Rund die Hälfte ist mit Beton ummantelt und damit bereit, verlegt zu werden. Noch im Frühjahr dieses Jahres könnte der Bau beginnen. Der Zeitplan ist ein ehrgeiziger, denn bereits ab Ende 2019 soll durch Nord Stream 2 sibirisches Erdgas fließen.

Anschließend wird für jede Stahlröhre ein Metallkorb geschweißt, in den sie eingeführt wird. Dann erhalten Röhre und Korb einen dicken Mantel aus Beton, der das Gewicht verdoppelt. Das sei wichtig, damit die Rohre später sicher auf dem Grund der Ostsee liegen, erklärt Vogel.

Die Einzelstücke aus Mülheim sollen zusammengeschweißt eine 1.224 Kilometer lange Pipeline ergeben. Über 80 Prozent der Stahlröhren sind bereits produziert. Rund die Hälfte ist mit Beton ummantelt und damit bereit, verlegt zu werden. Noch im Frühjahr dieses Jahres könnte der Bau beginnen. Der Zeitplan ist ein ehrgeiziger, denn bereits ab Ende 2019 soll durch Nord Stream 2 sibirisches Erdgas fließen.

Genehmigung erteilt

Auf 85 Kilometer wird die Pipeline durch die deutsche Ostsee führen. Dafür hat Ende März - nach dem Bergamt Stralsund - auch das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie die Genehmigung erteilt. Auch Finnland hat dem Bau der Pipeline durch seine Gewässer mittlerweile zugestimmt. Den Abschluss der Genehmigungsverfahren in Dänemark, Schweden und Russland wird in den nächsten Monaten erwartet.

Mehrheitseigner der Projektgesellschaft Nord Stream 2 ist das russische Energieunternehmen Gazprom. Die Nord Stream AG betreibt seit Ende 2011 bereits eine Erdgaspipeline von Russland nach Deutschland. Weitgehend parallel dazu soll Nord Stream 2 verlaufen. Durch diese Pipeline sollen jährlich weitere bis zu 55 Milliarden Kubikmeter nordsibirisches Erdgas vom russischen Portovaya durch die Ostsee nach Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern fließen. Und von da aus in die europäischen Gasnetze.

Der französische Energiekonzern Engie, die britisch-niederländische Shell, OMV aus Österreich, sowie die deutschen Gas-Importeure Uniper und Wintershall–BASF beteiligen sich gemeinsam zur Hälfte an der Finanzierung von Nord Stream 2. Auf gut acht Milliarden Euro hat Gazprom die Gesamtkosten des Pipelinebaus kalkuliert. In deren Diensten: Der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder. Er fungiert als Verwaltungsrats-Vorsitzender der Projektgesellschaft. "Wir schreiben ein weiteres Kapitel europäischer Energie-Geschichte", sagte Schröder im Promotion-Video, das bei der Unterzeichnung des Finanzierungsabkommens entstand. Ob es ein gutes Kapitel werden wird?

In Deutschland wird die Zusammenarbeit mit Russland in Punkto Erdgas bislang überwiegend positiv bewertet. Bereits im Jahr 1969 wurde das so genannte Gas-Röhren-Abkommen geschlossen. Deutschland bot der Sowjetunion damals hochwertige Stahlröhren für den dortigen Aufbau ihres Gaspipeline-Netzes an. Im Gegenzug erklärte sich die an Devisenmangel leidende Rohstoff-Macht bereit, die Stahlröhren mit Erdgaslieferungen zu bezahlen. Ein Deal sozusagen über den Eisernen Vorhang hinweg. Die US-Amerikaner - Hauptgegner der Sowjets im Kalten Krieg - waren strikt dagegen, erinnert sich der heute 89jährige SPD-Politiker Klaus von Dohnanyi. Als junger Staatssekretär im Wirtschaftsministerium half er damals mit, das Geschäft einzufädeln.

"Ich habe einmal erlebt, in einem ganz kleinen Kreis im Gespräch zwischen Willy Brandt und Nixon, wie eine glatte Drohung ausgesprochen wurde: ´Wenn ihr neue Freunde sucht, dann müsst ihr wissen, ob ihr euch eure alten bewahren könnt usw.`. Also, das war schon heftig."

Die damalige sozial-liberale Bundesregierung setzte sich schließlich über die Drohungen aus Washington hinweg. Ein geopolitisches Pokerspiel. Doch das Gasgeschäft mit der Sowjetunion gehörte zu der vom damaligen Kanzler Willy Brandt geförderten Entspannungspolitik. Als die Sowjetunion 20 Jahre später zusammenbrach, strömte das russische Erdgas weiter zuverlässig nach Deutschland.

Russland, der größte Gaslieferant der Europäischen Union

Fakt ist auch, dass die Erdgasvorkommen in Deutschland, den Niederlanden und England mittlerweile zur Neige gehen. Auch in Norwegen wird die derzeitige maximale jährliche Fördermenge voraussichtlich bald sinken. Schon jetzt ist Russland mit einem Anteil von gut 30 Prozent der größte Gaslieferant der Europäischen Union. In Zukunft könnte dieser Anteil mit Nord Stream 2 noch weiter wachsen. Doch genau das wollen längst nicht alle. Vor allem die östlichen EU-Mitgliedsstaaten haben nicht nur gute Erfahrungen mit dem Erdgas-Lieferanten Russland gemacht. [*]

"Dieses Projekt zerstört die europäische Solidarität", mahnte ein polnischer Abgeordneter im EU-Parlament. Und ein anderer forderte, den Bau von Nord Stream 2 sofort zu stoppen. Und auch die Brüsseler EU-Kommission zählt zu den Kritikern des Pipeline-Projektes. Energie-Kommissar Miguel vor dem EU-Parlament.

"Nord Stream 2 macht vielen Vertretern dieses Hauses große Sorgen. Aber auch den Mitgliedsstaaten. Und ganz besonders den zentral- und osteuropäischen Mitgliedsländern."

Als sich die baltischen Länder, die ehemals der Sowjetunion angehörten, entschlossen, der Europäischen Union beizutreten, reagierte Russland via Gasrechnung: Gazprom erhöhte die Preise für Erdgas um das Sechsfache. Statt einem "Freundschaftspreis" mussten Litauen, Lettland und Estland jetzt marktübliche Preise bezahlen. Und die lagen auch noch deutlich über denen, die Gazprom in Deutschland berechnete. Als "politisch motiviert von Moskau", sah man das in den betroffenen Ländern an. Der Volkswirtschaftler Roland Götz dagegen spricht von einem normalen marktwirtschaftliches Geschäftsgebaren. Er ist ein langjähriger Beobachter der russischen Energiepolitik.

"In den Ländern, in denen Erdgas aus verschiedenen Richtungen, wie z.B. in Deutschland, aus Norwegen, aus den Niederlanden und aus England bezogen werden kann, da ist auch der Preis, den Gazprom fordern kann, niedrig, weil es eben die Konkurrenz berücksichtigen muss. Andere Länder, wie die baltischen Staaten oder die Ukraine, die ausschließlich von Russland beliefert werden, da ist der Preis hoch."

In der Ukraine etwa führten drastische Preiserhöhungen ab 2004 zu anhaltenden Streitigkeiten mit der russischen Gazprom. Diese gipfelten in mehrmaligen Lieferunterbrechungen, im Winter 2009 zum Beispiel für zwei Wochen. Auch viele EU-Länder waren damals davon betroffen, denn sie wurden teilweise oder vollständig über die ukrainischen Transitpipelines mitversorgt. Sogar von einem "Gaskrieg" war die Rede.

"Das hat dazu geführt, dass auch in der Europäischen Kommission, wo diese Staaten doch auch einen relativ großen Einfluss haben, die Stimmung umgeschwenkt ist. Man sieht Energiefrage, was Russland anbetrifft, vor allem unter dem Sicherheitsaspekt - und übertreibt das nach meiner Meinung gewaltig."

Der so genannte "Gaskrieg" führte aber zu einem erheblichem Vertrauensverlust gegenüber Russland. Hinzu kam 2014 die russische Intervention auf der ukrainischen Krim. In Brüssel schmiedete man derweil Vorsorge- und Notfallpläne für weitere Lieferausfälle. Und man beschloss eine bessere Anbindung der osteuropäischen Länder an die Gasnetze des Westens, die Abhängigkeit von Russland soll so verringert werden.

"Nord Stream 2 macht vielen Vertretern dieses Hauses große Sorgen. Aber auch den Mitgliedsstaaten. Und ganz besonders den zentral- und osteuropäischen Mitgliedsländern."

Als sich die baltischen Länder, die ehemals der Sowjetunion angehörten, entschlossen, der Europäischen Union beizutreten, reagierte Russland via Gasrechnung: Gazprom erhöhte die Preise für Erdgas um das Sechsfache. Statt einem "Freundschaftspreis" mussten Litauen, Lettland und Estland jetzt marktübliche Preise bezahlen. Und die lagen auch noch deutlich über denen, die Gazprom in Deutschland berechnete. Als "politisch motiviert von Moskau", sah man das in den betroffenen Ländern an. Der Volkswirtschaftler Roland Götz dagegen spricht von einem normalen marktwirtschaftliches Geschäftsgebaren. Er ist ein langjähriger Beobachter der russischen Energiepolitik.

"In den Ländern, in denen Erdgas aus verschiedenen Richtungen, wie z.B. in Deutschland, aus Norwegen, aus den Niederlanden und aus England bezogen werden kann, da ist auch der Preis, den Gazprom fordern kann, niedrig, weil es eben die Konkurrenz berücksichtigen muss. Andere Länder, wie die baltischen Staaten oder die Ukraine, die ausschließlich von Russland beliefert werden, da ist der Preis hoch."

In der Ukraine etwa führten drastische Preiserhöhungen ab 2004 zu anhaltenden Streitigkeiten mit der russischen Gazprom. Diese gipfelten in mehrmaligen Lieferunterbrechungen, im Winter 2009 zum Beispiel für zwei Wochen. Auch viele EU-Länder waren damals davon betroffen, denn sie wurden teilweise oder vollständig über die ukrainischen Transitpipelines mitversorgt. Sogar von einem "Gaskrieg" war die Rede.

"Das hat dazu geführt, dass auch in der Europäischen Kommission, wo diese Staaten doch auch einen relativ großen Einfluss haben, die Stimmung umgeschwenkt ist. Man sieht Energiefrage, was Russland anbetrifft, vor allem unter dem Sicherheitsaspekt - und übertreibt das nach meiner Meinung gewaltig."

Der so genannte "Gaskrieg" führte aber zu einem erheblichem Vertrauensverlust gegenüber Russland. Hinzu kam 2014 die russische Intervention auf der ukrainischen Krim. In Brüssel schmiedete man derweil Vorsorge- und Notfallpläne für weitere Lieferausfälle. Und man beschloss eine bessere Anbindung der osteuropäischen Länder an die Gasnetze des Westens, die Abhängigkeit von Russland soll so verringert werden.

Furcht vor einer Gas-Abhängigkeit

Im Dezember 2015 legte im Hafen des polnischen Seebads Swinouscie schließlich ein gigantisches Tankschiff an. Die "Al Nuaman": 315 Meter lang, 50 Meter breit. Ihre Ladung: 122.000 Tonnen flüssiges Erdgas, tiefgekühlt auf minus 162 Grad. Das sogenannte "Liquified Natural Gas", kurz LNG, kam aus Katar. Das arabische Emirat ist der weltweit größte Anbieter von LNG. Mit finanzieller Hilfe aus Brüssel hatte Polen ein Flüssiggas-Terminal errichtet. In Swinouscie kann es nun gelöscht, erwärmt und in das polnische Erdgasnetz eingespeist werden. Auch Polens Nachbar Litauen hat im Hafen von Klaipeda bereits ein schwimmendes LNG-Lager verankern lassen.

Die Furcht vor einer Gas-Abhängigkeit von Russland sei also unbegründet, meint Kirsten Westphal von der Stiftung Wissenschaft und Politik:

"Es entspricht nicht mehr der Realität, weil wir einen überversorgten Markt haben. Weil im Grunde genommen sehr schnell und flexibel auf andere Quellen zurückgegriffen werden kann. Wenn also Lieferkürzungen aus Russland zu erwarten wären, haben wir sehr schnell die Möglichkeit in Deutschland, in Europa über die LNG-Terminals oder von Norwegen Gas über die Märkte zu beziehen."

An den europäischen Küsten gibt es bereits 22 LNG-Terminals, weitere sind geplant. In naher Zukunft wollen Polen und Dänemark zudem eine sogenannte Baltic Pipeline verlegen, mit deren Hilfe der norwegisches Gas in Polen anlanden und zusammen mit tiefgekühlten LNG aus Übersee in die östlichen EU-Länder und die Ukraine weiterleitet werden soll. Und auch Produzenten aus den USA sind an einem Erdgas-Export nach Europa sehr interessiert.

"Es entspricht nicht mehr der Realität, weil wir einen überversorgten Markt haben. Weil im Grunde genommen sehr schnell und flexibel auf andere Quellen zurückgegriffen werden kann. Wenn also Lieferkürzungen aus Russland zu erwarten wären, haben wir sehr schnell die Möglichkeit in Deutschland, in Europa über die LNG-Terminals oder von Norwegen Gas über die Märkte zu beziehen."

An den europäischen Küsten gibt es bereits 22 LNG-Terminals, weitere sind geplant. In naher Zukunft wollen Polen und Dänemark zudem eine sogenannte Baltic Pipeline verlegen, mit deren Hilfe der norwegisches Gas in Polen anlanden und zusammen mit tiefgekühlten LNG aus Übersee in die östlichen EU-Länder und die Ukraine weiterleitet werden soll. Und auch Produzenten aus den USA sind an einem Erdgas-Export nach Europa sehr interessiert.

All das bedeutet für die russische Gazprom, dass sie sich dem harten Wettbewerb in der EU stellen muss. Auch deshalb möchte das Unternehmen mit der Nord Stream 2 künftig noch mehr Gas auf möglichst kostengünstigem Weg auf den europäischen Markt bringen. Das heißt: direkt durch die Ostsee. Und damit unter Umgehung bisheriger Transitländer – etwa der Ukraine und der dortigen Transitgebühren. "Die neue Pipeline sei der effektivste und umweltfreundlichste Weg, russisches Erdgas nach Europa zu liefern", betonte Gazprom-Chef Alexej Miller in einem Promotion-Video. Ein Argument, das kaum zu wiederlegen ist. Das wissen auch die Gegner der neuen Ostseepipeline. Die finden sich nicht nur bei osteuropäischen EU-Parlamentariern und der EU-Kommission. Auch die deutschen Grünen lehnen Nord Stream 2 ab, ebenso wie Außenpolitiker der CDU und einige US-Senatoren. Den Amerikanern geht es dabei ums Geschäft. Im Wettbewerb gegen Pipeline-Gas aus Sibirien hat es ihr tiefgekühlte Fracking-Gas LNG schwer. Das sei auch der eigentlich Grund dafür, warum die USA mit Sanktionen gegen Nord Stream 2 drohen, sagt der stellvertretender FDP-Bundesvorsitzender, Wolfgang Kubicki.

"Ich halte Nord Stream 2 für sehr klug, weil sie einen Teil unserer Gasversorgung sicherstellt. Und auch da sage ich mal, dass amerikanische Senatoren, 39 an der Zahl, die aus Fracking-Staaten kommen und dafür werben, dass das amerikanische Gas in Europa verarbeitet werden soll, kann ich nachvollziehen, aber das zu verbinden mit politischen Angriffen, politischen Sanktionen halte ich für unlauter. Wir werden sehen, Nord Stream 1 hat uns nicht geschadet, Nord Stream 2 wird uns auch nicht schaden."

Russische Marktbeherrschung?

Die Furcht vor einer russischen Marktbeherrschung ist allerdings nicht das einzige Motiv der Gegner. Sie kritiseren auch, dass die Ukraine ihre bisherige Bedeutung beim Transport von russischem Erdgas in den Westen verlieren wird. Der Volkswirtschaftler Roland Götz:

"Nord-Stream 2 wird nicht deswegen gebaut, weil man mit den bisherigen Transitkapazitäten in der Ukraine nicht mehr auskommt. Sondern, weil man sie ersetzen will."

Diese Sorge äußerte in dieser Woche auch der ukrainische Präsident Petro Poroschenko. Bundeskanzlerin Angela Merkel hörte ihm aufmerksam zu. Und mehr noch: Sie sicherte der Ukraine auch künftig eine Transitrolle für russisches Erdgas zu. Prompt reagierte der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft nervös. Stellt Merkel plötzlich Bedingungen für den Bau der Pipeline? Ist dies gar das erste Anzeichen dafür, dass die Bundesregierung sich von dem Projekt distanziert? Bislang hat sie stets betont, dass Nord Stream 2 eine unternehmerische Entscheidung der beteiligten Gesellschaften sei.

"Nord-Stream 2 wird nicht deswegen gebaut, weil man mit den bisherigen Transitkapazitäten in der Ukraine nicht mehr auskommt. Sondern, weil man sie ersetzen will."

Diese Sorge äußerte in dieser Woche auch der ukrainische Präsident Petro Poroschenko. Bundeskanzlerin Angela Merkel hörte ihm aufmerksam zu. Und mehr noch: Sie sicherte der Ukraine auch künftig eine Transitrolle für russisches Erdgas zu. Prompt reagierte der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft nervös. Stellt Merkel plötzlich Bedingungen für den Bau der Pipeline? Ist dies gar das erste Anzeichen dafür, dass die Bundesregierung sich von dem Projekt distanziert? Bislang hat sie stets betont, dass Nord Stream 2 eine unternehmerische Entscheidung der beteiligten Gesellschaften sei.

"Man muss zwei Dinge auseinander halten. Das eine ist, dass es in jedem Fall um russisches Erdgas geht, also egal, ob es durch die Ukraine fließt oder ob es durch die Ostsee fließt. Es bleibt immer eine Abhängigkeit von russischem Erdgas. Aber es sind Einnahmen für die Ukraine, es hat eine strategische Bedeutung natürlich für die Ukraine."

Weshalb es Nord Stream 2 es erst gebe, wenn klar sei, wie es mit der ukrainischen Rolle als Transitland weitergehe. Das Land nimmt für die Durchleitung des russischen Gases bislang jährlich rund zwei Milliarden Dollar ein – für die Ukraine eine wichtige Einnahmequelle. Für Kirsten Westphal von der Stiftung Wissenschaft und Politik geht es deshalb auch um westliche Interessen:

"Wir wollen die Ukraine an den Westen heranführen. Sie soll Teil des europäischen Energiemarktes werden. Da ist es wichtig diese Verbindungen zu erhalten aus rein politischer Sicht. Da kommen aber schon die Fragezeichen: Die Infrastruktur durch die Ukraine ist alt. Also das ist ein Netz, was fit gemacht werden muss für den neuen Markt."

Weshalb es Nord Stream 2 es erst gebe, wenn klar sei, wie es mit der ukrainischen Rolle als Transitland weitergehe. Das Land nimmt für die Durchleitung des russischen Gases bislang jährlich rund zwei Milliarden Dollar ein – für die Ukraine eine wichtige Einnahmequelle. Für Kirsten Westphal von der Stiftung Wissenschaft und Politik geht es deshalb auch um westliche Interessen:

"Wir wollen die Ukraine an den Westen heranführen. Sie soll Teil des europäischen Energiemarktes werden. Da ist es wichtig diese Verbindungen zu erhalten aus rein politischer Sicht. Da kommen aber schon die Fragezeichen: Die Infrastruktur durch die Ukraine ist alt. Also das ist ein Netz, was fit gemacht werden muss für den neuen Markt."

Investitionen, die vermutlich viele Milliarden Euro betragen würden. Doch wer soll dafür aufkommen? Und wer kann Gazprom danach zwingen, diese Transit-Route durch die Ukraine weiterhin zu nutzen? Um den politischen Druck zu erhöhen, erheben einige Akteure die Entscheidung zwischen der neuen Ostsee-Pipeline oder Fortsetzung des Ukraine-Transits sogar zu einer Frage von Krieg oder Frieden:

"Die Ukraine als Transit-Land beim Gasexport zu umgehen, hat keine ökonomischen Gründe. Es geht dabei nur um das strategische Ziel von Herrn Putin, den Weg für eine umfassende Militäroperation gegen die Ukraine frei zu machen."

"Die Ukraine als Transit-Land beim Gasexport zu umgehen, hat keine ökonomischen Gründe. Es geht dabei nur um das strategische Ziel von Herrn Putin, den Weg für eine umfassende Militäroperation gegen die Ukraine frei zu machen."

Dieses Schreckensbild beschwor Andriy Kobolyev. der Chef des staatlichen ukrainischen Gaskonzerns Naftogaz Ende vergangenen Jahres in Brüssel. Auch der neue polnische Ministerpräsident Mateuz Morawiecki sieht in Nord Stream 2 einen möglichen Auslöser für einen Zitat "großen russischen-ukrainischen Krieg". Er versucht deshalb, innerhalb der Europäischen Union und mit den USA eine Allianz gegen die neue Pipeline zu schmieden.

Import-Pipelines aus Drittländern

Die EU-Kommission hatte im vergangenen November vorgeschlagen, ihre Binnenmarktrichtlinie - nach der Gaslieferanten keine Pipelines betreiben dürfen - per Eilverfahren auch auf Import-Pipelines aus Drittländern auszuweiten. Damit, so die Hoffnung vieler, könnte das Nord Stream 2 – Projekt für Gazprom sinnlos werden und der Erdgas-Transit durch die Ukraine erhalten bleiben. Doch dieser Vorstoß ist offenbar gescheitert: Der juristische Dienst des EU-Ministerrates hat – wie im März bekannt wurde – das Ansinnen der Kommission in einem Rechtsgutachten zurückgewiesen. Denn für die Ostsee-Pipeline gelte die UN-Seerechtskonvention und diese könne nicht durch eine EU-Binnenmarktregelung außer Kraft gesetzt werden.

Eine Gaspipeline als Instrument westlicher Geopolitik? Klaus von Dohnany rät davon ab. Vor fast 50 Jahren war der Sozialdemokrat an der Entspannungspolitik zwischen West und Ost beteiligt - damals auch mit Hilfe von Erdgasgeschäften.

"Ich glaube, wir wären besser beraten, die gegenseitigen Abhängigkeiten zu stärken, um eine Integration auch mit russischer Wirtschaft, mit russischen Absatzmärkten in Westeuropa usw. zu schaffen. Anstatt zu glauben, dass wenn wir uns abnabeln, wir dieses Russland für uns friedlicher stimmen werden, weniger aggressiv stimmen werden und die Sicherheit in Europa auf diese Weise fördern werden - das glaube ich nicht."

Zurück im Fährhafen Mukran auf Rügen: Unablässig kommen hier neue Stahlröhren an. Sie erhalten eine Betonummantelung und werden so verlegefertig gemacht. Er habe in seinem Leben schon viele Pipelines gebaut, sagt Produktionsleiter Gerard Vogel: In Deutschland, Angola, Mexiko, Brasilien und Togo. Ein politischer Streit sei für ihn nichts außergewöhnliches:

"Jedes Projekt, normalerweise, ob Petroleum- oder Gasleitung ist immer politisch, immer!"

Was das für die neue Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 heißt? Vogels Antwort klingt ein wenig ausweichend: "Bis jetzt habe ich alle Projekte zu Ende gekriegt. Bis jetzt."

Noch in diesem Frühjahr möchte die Nord Stream 2 AG mit dem Bau der Pipeline beginnen. Ab Ende 2019 soll diese nordsibirisches Erdgas nach Europa liefern. Trotz heftigem politischen Streit: Bisher läuft in Mukran alles nach Plan.

"Ich glaube, wir wären besser beraten, die gegenseitigen Abhängigkeiten zu stärken, um eine Integration auch mit russischer Wirtschaft, mit russischen Absatzmärkten in Westeuropa usw. zu schaffen. Anstatt zu glauben, dass wenn wir uns abnabeln, wir dieses Russland für uns friedlicher stimmen werden, weniger aggressiv stimmen werden und die Sicherheit in Europa auf diese Weise fördern werden - das glaube ich nicht."

Zurück im Fährhafen Mukran auf Rügen: Unablässig kommen hier neue Stahlröhren an. Sie erhalten eine Betonummantelung und werden so verlegefertig gemacht. Er habe in seinem Leben schon viele Pipelines gebaut, sagt Produktionsleiter Gerard Vogel: In Deutschland, Angola, Mexiko, Brasilien und Togo. Ein politischer Streit sei für ihn nichts außergewöhnliches:

"Jedes Projekt, normalerweise, ob Petroleum- oder Gasleitung ist immer politisch, immer!"

Was das für die neue Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 heißt? Vogels Antwort klingt ein wenig ausweichend: "Bis jetzt habe ich alle Projekte zu Ende gekriegt. Bis jetzt."

Noch in diesem Frühjahr möchte die Nord Stream 2 AG mit dem Bau der Pipeline beginnen. Ab Ende 2019 soll diese nordsibirisches Erdgas nach Europa liefern. Trotz heftigem politischen Streit: Bisher läuft in Mukran alles nach Plan.

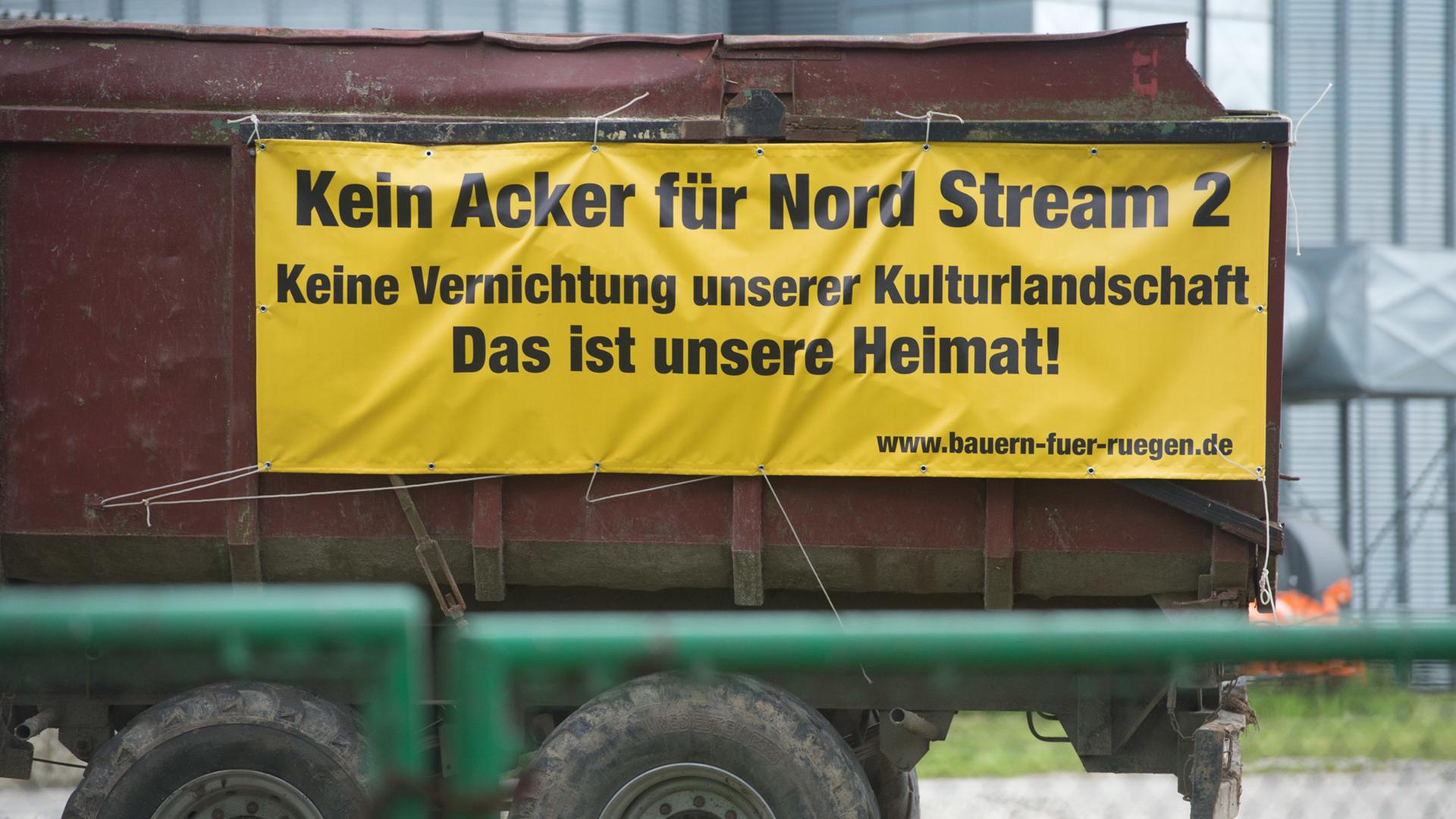

[*] Anmerkung der Redaktion: An dieser Stelle wurde ein inhaltlich überholtes Archivbild von 2017 ersetzt.