Irina Kretschmer sitzt vor der Kamera ihres Computers in ihrer Wohnung in der Nähe von Heidelberg. Im Hintergrund steht ein hohes, dunkles Regal mit Ablagesystemen für Unterlagen. "Im Moment arbeite ich hier, weil mein anderes Büro – das ist so die Kreativecke – da sitzt momentan meine Tochter, die im Homeoffice ist."

Homeoffice war für Irina Kretschmer schon vor der Pandemie Alltag. Die 60-Jährige ist selbstständige Texterin. "Heute habe ich Webseitentexte geschrieben, ganz spannend, für ein Unternehmen, das Grundrisse digitalisiert."

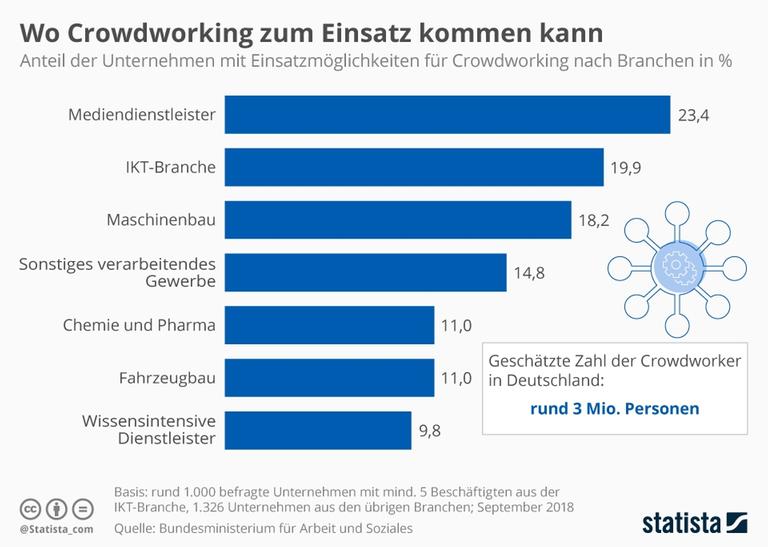

Das Besondere: Kretschmer erhält ihre Aufträge über Online-Plattformen. Sie ist eine so genannte Crowdworkerin. Die "Crowd", englisch für Menschenmenge, besteht aus Menschen, die ihre Arbeit über Internet-Plattformen anbieten. Auch der Begriff "Gig-Economy" wird verwendet – "gig", englisch für Auftritt, weil Menschen einzelne Aufträge online generieren. Oder auf Deutsch: Plattformarbeit. Umgangssprachlich ist damit gemeint, dass Privatpersonen Geld über Online-Plattformen verdienen, erklärt Andrea Herrmann. Sie ist Professorin für Innovationsstudien an der Universität Utrecht und forscht seit Jahren zur Gig-Economy. Unterschieden werden dabei vor allem Online- und Onsite-Arbeit:

"Die Onsite-Arbeit, das sind Gig-Arbeiter, die zu ihren Kunden, zu ihrem Auftraggeber hingehen. Und die die Arbeit dann vor Ort durchführen. Das ist beispielsweise das Ausliefern von Essen oder das Säubern von einer Wohnung oder auch Babysitter-Aufgaben. Die Online-Gig-Arbeit sind Aufgaben, die mit Hilfe eines Computers gemacht werden. Also das Übersetzen von Texten oder das Programmieren von Webpages, jede Menge IT-Arbeit, Schreiben von Texten."

Homeoffice war für Irina Kretschmer schon vor der Pandemie Alltag. Die 60-Jährige ist selbstständige Texterin. "Heute habe ich Webseitentexte geschrieben, ganz spannend, für ein Unternehmen, das Grundrisse digitalisiert."

Das Besondere: Kretschmer erhält ihre Aufträge über Online-Plattformen. Sie ist eine so genannte Crowdworkerin. Die "Crowd", englisch für Menschenmenge, besteht aus Menschen, die ihre Arbeit über Internet-Plattformen anbieten. Auch der Begriff "Gig-Economy" wird verwendet – "gig", englisch für Auftritt, weil Menschen einzelne Aufträge online generieren. Oder auf Deutsch: Plattformarbeit. Umgangssprachlich ist damit gemeint, dass Privatpersonen Geld über Online-Plattformen verdienen, erklärt Andrea Herrmann. Sie ist Professorin für Innovationsstudien an der Universität Utrecht und forscht seit Jahren zur Gig-Economy. Unterschieden werden dabei vor allem Online- und Onsite-Arbeit:

"Die Onsite-Arbeit, das sind Gig-Arbeiter, die zu ihren Kunden, zu ihrem Auftraggeber hingehen. Und die die Arbeit dann vor Ort durchführen. Das ist beispielsweise das Ausliefern von Essen oder das Säubern von einer Wohnung oder auch Babysitter-Aufgaben. Die Online-Gig-Arbeit sind Aufgaben, die mit Hilfe eines Computers gemacht werden. Also das Übersetzen von Texten oder das Programmieren von Webpages, jede Menge IT-Arbeit, Schreiben von Texten."

Beachtliches Wachstum von Plattformen

Je nach Definition variieren die Schätzungen zur Verbreitung von Gig-Arbeit. Etwa fünf Prozent der Erwerbstätigen in entwickelten Industrienationen erzielen regelmäßig einen Teil ihres Einkommens über Plattformarbeit, erklärt Herrmann. Einer EU-Erhebung zufolge bezogen 2018 etwa 2,7 Millionen Menschen in Deutschland mindestens die Hälfte ihrer Einnahmen aus Plattformarbeit oder arbeiteten mindestens zehn Stunden die Woche für eine Plattform. Andere Studien kommen zu höheren oder auch geringeren Zahlen. Beachtlich ist das Wachstum von Plattformen: Einem aktuellen Bericht der ILO, der Internationalen Arbeitsorganisation der Vereinten Nationen, zufolge hat sich die Anzahl im letzten Jahrzehnt weltweit verfünffacht.

Ein Großteil der Gig-Worker ist jung: Laut ILO unter 35 Jahre alt und gut gebildet. Für die große Mehrheit ist Crowdworking ein selbstständiger Nebenverdienst. Vorteile sind die Flexibilität und die niedrige Einstiegshürde.

Ein Großteil der Gig-Worker ist jung: Laut ILO unter 35 Jahre alt und gut gebildet. Für die große Mehrheit ist Crowdworking ein selbstständiger Nebenverdienst. Vorteile sind die Flexibilität und die niedrige Einstiegshürde.

In der Pandemie ist die Nachfrage nach Gig-Work zwischenzeitlich um 40 Prozent gestiegen, berichtet Polit-Ökonomin Herrmann. Das Angebot von Menschen, die ihre Arbeit anbieten, habe sogar um bis zu 450 Prozent zugenommen. Häufig ist der Grund der Job-Verlust in der Coronakrise.

Schneller, flexibler, kostengünstiger

Für die Unternehmen bietet die Plattformarbeit schnelle, flexible Lösungen. Ihre Aufträge können sie an eine Fülle von Arbeitern und Arbeiterinnen vergeben – ohne sich dabei langfristig binden zu müssen. Die Geschwindigkeit, mit der Unternehmen Zugang zu Gig-Arbeitern haben, ist einer der großen Vorteile, erklärt Andrea Herrmann.

"Zum Teil auch, wenn sehr spezielle Fähigkeiten gesucht werden, findet man die teilweise mittlerweile besser über Plattformen. Gerade im IT-Bereich, wo es ja jetzt auch ganz neue Programmiersprachen gibt, die eben nicht jeder beherrscht. Und dann sind es natürlich auch die Kosten. Also dadurch, dass Gig-Arbeiter häufig nicht sozialversichert sind, sind die Kosten von Gig-Arbeitern viel günstiger als von klassischen Arbeitnehmern."

"Zum Teil auch, wenn sehr spezielle Fähigkeiten gesucht werden, findet man die teilweise mittlerweile besser über Plattformen. Gerade im IT-Bereich, wo es ja jetzt auch ganz neue Programmiersprachen gibt, die eben nicht jeder beherrscht. Und dann sind es natürlich auch die Kosten. Also dadurch, dass Gig-Arbeiter häufig nicht sozialversichert sind, sind die Kosten von Gig-Arbeitern viel günstiger als von klassischen Arbeitnehmern."

Crowdworking als Chance

Die wachsende Bedeutung von Plattformarbeit führt dazu, dass auch auf politischer Ebene in Berlin und Brüssel über mögliche Regulierungen diskutiert wird. Die Schwierigkeit: Die Plattformökonomie ist keine homogene Branche. Tätigkeitsbereiche und Geschäftsmodelle variieren stark.

Abhängig vom jeweiligen Modell stellt sich die Frage nach der Verantwortung von Plattformen gegenüber ihren Arbeiterinnen und Arbeitern. Und die Frage, inwieweit teilweise global agierende Plattformen überhaupt sinnvoll reguliert werden können. Denn: Zum Teil fungieren Plattformen lediglich als Marktplatz für Dienstleistungen, beispielsweise die Handwerksplattform MyHammer. Einige betonen, dass sie nur technische Infrastruktur stellten – so zum Beispiel die Putzkräfte-Vermittlung Helpling. Andere Plattformen, wie Clickworker, nehmen große Projekte an und zerteilen sie in Kleinstaufgaben, so genannte Microtasks, die sie an die Crowdworker verteilen. Die Tätigkeiten im Crowdworking können von simpler Kategorisierung von Bildern bis hin zu komplizierten Programmieraufgaben reichen.

Johannes Vogel, arbeitsmarktpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, sieht die Plattformökonomie zunächst als Chance: "Das so genannte Crowdworking oder Gig-Working ist ja erst mal ein Weg, wie Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen zusammenkommen und sich diese Bedürfnisse matchen. Und das ist grosso modo ganz eindeutig ein Fortschritt und eine der vielen Chancen, die die Digitalisierung für unser Leben bietet."

Wichtig sei, Plattform-Monopole im Blick zu behalten und solche gegebenenfalls zu brechen. Bei einzelnen Anbietern stellten sich außerdem Fragen nach Scheinselbstständigkeit – hier brauche es aber keiner zusätzlichen Regulierung, sondern die Anwendung bereits bestehender Gesetze. Dass die Plattformökonomie viele Vorteile mit sich bringe, betont auch Martin Rosemann. Der zuständige Berichterstatter der SPD-Bundestagsfraktion fordert jedoch, dass Plattformen auch eine gewisse Verantwortung übernehmen.

"Dafür, dass diejenigen Plattformen, die eben nicht reine Vermittlungsplattformen sind, sondern, die eben tatsächlich sehr viel Einfluss nehmen darauf, wie ihre Plattformarbeiter, ihre Crowd- und Gig-Worker, wie die bewertet werden und damit auch eingreifen in diesen Markt, der da stattfindet. Damit die Chancen beeinflussen, wie wahrscheinlich es ist, dass ich einen neuen Auftrag kriege. Die auch eben in hohem Maße das regulieren, was da gemacht wird. Dass die dann auch entsprechend dieser Verantwortung gerecht werden."

Wichtig sei, Plattform-Monopole im Blick zu behalten und solche gegebenenfalls zu brechen. Bei einzelnen Anbietern stellten sich außerdem Fragen nach Scheinselbstständigkeit – hier brauche es aber keiner zusätzlichen Regulierung, sondern die Anwendung bereits bestehender Gesetze. Dass die Plattformökonomie viele Vorteile mit sich bringe, betont auch Martin Rosemann. Der zuständige Berichterstatter der SPD-Bundestagsfraktion fordert jedoch, dass Plattformen auch eine gewisse Verantwortung übernehmen.

"Dafür, dass diejenigen Plattformen, die eben nicht reine Vermittlungsplattformen sind, sondern, die eben tatsächlich sehr viel Einfluss nehmen darauf, wie ihre Plattformarbeiter, ihre Crowd- und Gig-Worker, wie die bewertet werden und damit auch eingreifen in diesen Markt, der da stattfindet. Damit die Chancen beeinflussen, wie wahrscheinlich es ist, dass ich einen neuen Auftrag kriege. Die auch eben in hohem Maße das regulieren, was da gemacht wird. Dass die dann auch entsprechend dieser Verantwortung gerecht werden."

Die Gefahr der Scheinselbstständigkeit

Das Bewertungssystem auf einigen Plattformen werde zum Teil auch von Crowdworkern kritisiert, erklärt Christiane Benner, zweite Vorsitzende der IG Metall. Die Gewerkschaft setzt sich für die Rechte von Crowdworkern wie Irina Kretschmer ein.

"Das ist wie bei Gamification, wie bei einem Spiel über die Konsole, dass Sie sich da sozusagen immer auf andere Level durch ihre Arbeitserbringung durcharbeiten können. Und da war so bei einigen das Thema, dass das nicht sonderlich transparent ist und einige auch nicht wussten, warum kriege ich jetzt bestimmte Aufträge nicht mehr, warum kriege ich andere Aufträge."

Gerade aus solchen Steuerungselementen könne sich die Gefahr von Scheinselbstständigkeit ergeben, meint Martin Rosemann von der SPD. Über eine solche Statusfrage wurde kürzlich vor dem Bundesarbeitsgericht verhandelt. Ein Crowdworker fotografierte für eine Plattform im Einzelhandel und an Tankstellen, wo bestimmte Produkte in der Auslage platziert waren. Das Gericht in Erfurt entschied im Dezember: Der Crowdworker stand in einem Arbeitsverhältnis zur Plattform. Denn die Organisationsstruktur bei der Auftragsvergabe war darauf ausgerichtet, kontinuierlich Aufträge anzunehmen. Nur so erreichte der Crowdworker ein höheres Level auf der Plattform und somit de facto einen höheren Stundenlohn. Die IG Metall hatte den Crowdworker bei seiner Klage unterstützt. Christiane Benner:

"Das Gericht hat festgestellt, das war eine weisungsgebundene, fremdbestimmte Arbeit in persönlicher Abhängigkeit. Und das ist in der Digitalwelt wirklich ein historisches Urteil."

"Das ist wie bei Gamification, wie bei einem Spiel über die Konsole, dass Sie sich da sozusagen immer auf andere Level durch ihre Arbeitserbringung durcharbeiten können. Und da war so bei einigen das Thema, dass das nicht sonderlich transparent ist und einige auch nicht wussten, warum kriege ich jetzt bestimmte Aufträge nicht mehr, warum kriege ich andere Aufträge."

Gerade aus solchen Steuerungselementen könne sich die Gefahr von Scheinselbstständigkeit ergeben, meint Martin Rosemann von der SPD. Über eine solche Statusfrage wurde kürzlich vor dem Bundesarbeitsgericht verhandelt. Ein Crowdworker fotografierte für eine Plattform im Einzelhandel und an Tankstellen, wo bestimmte Produkte in der Auslage platziert waren. Das Gericht in Erfurt entschied im Dezember: Der Crowdworker stand in einem Arbeitsverhältnis zur Plattform. Denn die Organisationsstruktur bei der Auftragsvergabe war darauf ausgerichtet, kontinuierlich Aufträge anzunehmen. Nur so erreichte der Crowdworker ein höheres Level auf der Plattform und somit de facto einen höheren Stundenlohn. Die IG Metall hatte den Crowdworker bei seiner Klage unterstützt. Christiane Benner:

"Das Gericht hat festgestellt, das war eine weisungsgebundene, fremdbestimmte Arbeit in persönlicher Abhängigkeit. Und das ist in der Digitalwelt wirklich ein historisches Urteil."

Stark variierende Honorare

Die IG Metall war auch an einer Überarbeitung eines so genannten "Code of Conduct" – eines Verhaltenskodexes – von Crowdworking-Plattformen beteiligt. Darin verpflichten sich große Plattformen in Deutschland und teilweise auch in Europa zu freiwilligen Standards für faire Arbeitsbedingungen. Dazu gehört auch faire Bezahlung. Die Honorare variieren bei der Gig-Arbeit stark, erklärt Christiane Benner.

"Also es ist wirklich zum Teil, Solo-Selbstständige, die dann, obwohl es hauptberufliche Tätigkeit war, auf ein Monatsentgelt gekommen sind, das um die 1400 bis 1600 Euro liegt. Also wo man einfach ganz klar verstehen kann, damit komm ich nicht über die Runden. Wir hatten aber auch einfach Zahlen, die lagen in so einem Bereich, wo ich sagen würde, ja, das ist etwas, das bekommt auch ein Entwickler nach unserem Tarifvertrag."

Der Mindestlohn gilt für Selbstständige nicht. Texterin Irina Kretschmer erhält in der Regel zwischen etwa vier und sieben Cent pro Wort, das sie schreibt. Der Texterverband, ein Fachverband für freie Werbetexter, beziffert als marktgerechten Stundenlohn für freiberufliche professionelle Werbetexterinnen und Texter 90 Euro. Eine Crowdworkerin wie Irina Kretschmer müsste knapp 1.300 Wörter die Stunde – also grob vier bis fünf Din-A-4-Seiten – schreiben, um diesen Betrag zu erreichen. Der Texterverband kritisiert Crowdworking unter anderem deshalb als disruptiv, also zerstörerisch, für die Branche. Die Plattformarbeit schaffe prekäre Lebenssituationen. Dass die Plattform für die Vermittlung etwa 30 Prozent erhält, stört Irina Kretschmer nicht. Für sie überwiegen die Vorteile bei der Plattformarbeit:

"Ich kann mich auf meine Arbeit konzentrieren. Ich muss weder Akquise betreiben, noch muss ich mich um das Geld kümmern. Also wenn ich den Auftrag annehme, dann ist sicher, dass das Geld schon bei der Plattform ist."

"Also es ist wirklich zum Teil, Solo-Selbstständige, die dann, obwohl es hauptberufliche Tätigkeit war, auf ein Monatsentgelt gekommen sind, das um die 1400 bis 1600 Euro liegt. Also wo man einfach ganz klar verstehen kann, damit komm ich nicht über die Runden. Wir hatten aber auch einfach Zahlen, die lagen in so einem Bereich, wo ich sagen würde, ja, das ist etwas, das bekommt auch ein Entwickler nach unserem Tarifvertrag."

Der Mindestlohn gilt für Selbstständige nicht. Texterin Irina Kretschmer erhält in der Regel zwischen etwa vier und sieben Cent pro Wort, das sie schreibt. Der Texterverband, ein Fachverband für freie Werbetexter, beziffert als marktgerechten Stundenlohn für freiberufliche professionelle Werbetexterinnen und Texter 90 Euro. Eine Crowdworkerin wie Irina Kretschmer müsste knapp 1.300 Wörter die Stunde – also grob vier bis fünf Din-A-4-Seiten – schreiben, um diesen Betrag zu erreichen. Der Texterverband kritisiert Crowdworking unter anderem deshalb als disruptiv, also zerstörerisch, für die Branche. Die Plattformarbeit schaffe prekäre Lebenssituationen. Dass die Plattform für die Vermittlung etwa 30 Prozent erhält, stört Irina Kretschmer nicht. Für sie überwiegen die Vorteile bei der Plattformarbeit:

"Ich kann mich auf meine Arbeit konzentrieren. Ich muss weder Akquise betreiben, noch muss ich mich um das Geld kümmern. Also wenn ich den Auftrag annehme, dann ist sicher, dass das Geld schon bei der Plattform ist."

Längerfristig droht eine soziale Schieflage

Hinzu kommt im Fall von Irina Kretschmer, dass die Plattform content.de Abgaben an die Künstlersozialkasse zahlt. Die Künstlersozialkasse sorgt dafür, dass Selbstständige in der Kreativbranche ähnlich wie Arbeitnehmer gesetzlich renten- und krankenversichert sind. Denn: Neben Entlohnung oder Möglichkeiten der kollektiven Organisation stellen sich bei Solo-Selbstständigen auch Fragen nach der sozialen Absicherung – nicht nur, aber auch in der Plattformökonomie. Probleme entstünden womöglich dann, genauso wie bei anderen Selbstständigen, wenn Gig-Arbeiter nicht mehr arbeiten können, erklärt Polit-Ökonomin Herrmann:

"Dadurch, dass eben die Anzahl der Gig-Arbeiter jetzt stark anwächst, die nicht in die Sozialversicherung einzahlen, kommt es eben im Zweifelsfall dazu, dass wenn ein Gig-Arbeiter, der von Gig-Arbeit leben würde, was eben bisher auch noch nicht im großen Stil der Fall ist, letztlich Unterstützung bekommt von Sozialversicherungsbeitragenden, er aber selber darein nicht eingezahlt hat. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Gig-Economy stark weiterwächst, dann ergibt sich daraus längerfristig gesehen eine soziale Schieflage."

Das SPD-geführte Bundesarbeitsministerium will deshalb solo-selbstständige Plattformtätige unter anderem in die gesetzliche Rentenversicherung einbeziehen. Arbeitsminister Hubertus Heil hat kürzlich ein Eckpunktepapier mit entsprechenden Plänen vorgestellt. Auf dem virtuellen Digitalgipfel im Dezember sagte Heil dazu:

"Ich finde, Plattformökonomie ist eine tolle Sache. Für Verbraucher, für viele Beschäftigte, für neue Geschäftsmodelle, für viele Unternehmen. Aber auch da müssen wir ein bisschen drauf gucken, dass zumindest mal bestehende Rechte nicht unter die Räder kommen und dass wir auch einen vernünftigen, fairen Ordnungsrahmen schaffen."

"Dadurch, dass eben die Anzahl der Gig-Arbeiter jetzt stark anwächst, die nicht in die Sozialversicherung einzahlen, kommt es eben im Zweifelsfall dazu, dass wenn ein Gig-Arbeiter, der von Gig-Arbeit leben würde, was eben bisher auch noch nicht im großen Stil der Fall ist, letztlich Unterstützung bekommt von Sozialversicherungsbeitragenden, er aber selber darein nicht eingezahlt hat. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Gig-Economy stark weiterwächst, dann ergibt sich daraus längerfristig gesehen eine soziale Schieflage."

Das SPD-geführte Bundesarbeitsministerium will deshalb solo-selbstständige Plattformtätige unter anderem in die gesetzliche Rentenversicherung einbeziehen. Arbeitsminister Hubertus Heil hat kürzlich ein Eckpunktepapier mit entsprechenden Plänen vorgestellt. Auf dem virtuellen Digitalgipfel im Dezember sagte Heil dazu:

"Ich finde, Plattformökonomie ist eine tolle Sache. Für Verbraucher, für viele Beschäftigte, für neue Geschäftsmodelle, für viele Unternehmen. Aber auch da müssen wir ein bisschen drauf gucken, dass zumindest mal bestehende Rechte nicht unter die Räder kommen und dass wir auch einen vernünftigen, fairen Ordnungsrahmen schaffen."

Fehlende Definition von Plattformarbeit

Das Arbeitsministerium sieht in der Plattformökonomie ein asymmetrisches Machtverhältnis zwischen Arbeitsplattformen und Plattformtätigen gegeben, heißt es im Eckpunktepapier. Deshalb sollen sich Plattformtätige unter anderem organisieren können. Auch Mindestkündigungsfristen plant das Ministerium. Außerdem sollen Plattformtätige ihren Status leichter vor Gericht überprüfen lassen können. Und: Plattformbetreiber sollen zu Transparenz verpflichtet werden, um die Datenlage in der Plattformökonomie zu verbessern.

Zuspruch erhält das Papier unter anderem von den Gewerkschaften, es greife wichtige Punkte auf, heißt es. Auch einige Plattformen begrüßen die Richtung der Initiative aus dem Arbeitsministerium grundsätzlich, zum Beispiel der Essenskurierdienst Lieferando, die Plattform CrowdGuru oder content.de. Der Verband der Gründer und Selbstständigen Deutschland bemängelt jedoch die fehlende trennscharfe Definition von Plattformarbeit und fürchtet eine zu breite Auslegung von neuen Regeln. Andreas Lutz, Vorstandsvorsitzender des Verbands.

"Zunächst wird noch über Pizzaboten gesprochen und dann sind es auf einmal alle Solo-Selbstständigen, oder alle Solo-Selbstständigen, die über das Internet einen Auftrag bekommen – und das sind die allermeisten –, die von diesen Regelungen betroffen sind. Und dann sind diese Regelungen wiederum sehr weitreichend. Dann sehen wir die Gefahr, dass auch hochqualifizierte Selbstständige, die gerne und freiwillig selbstständig sind, plötzlich zu Scheinselbstständigen erklärt werden."

Ähnlich argumentiert auch der Deutsche Crowdsourcing Verband: Das Papier aus dem Arbeitsministerium beanstande Punkte, die in der Plattformarbeit keine ernsthafte Problematik darstellten. Man sehe es als einen weiteren Versuch, sowohl die unternehmerische Selbstbestimmung der Clickworker wie auch der Plattformen einzuschränken, erklärt der Verband auf Anfrage. Die Mehrzahl der Plattformen verhalte sich zudem fair und angemessen gegenüber ihren Auftragnehmern und werde daher ihrer Verantwortung gerecht.

Auch Johannes Vogel von der FDP kritisiert das Papier des Arbeitsministers: "Ehrlich gesagt empfinde ich dieses Eckpunktepapier eher als Wahlkampfmove. Er stellt ein Problem in den Raum, was man mit Blick auf die deutsche Situation so schon als nicht zutreffend beschrieben darstellen kann und suggeriert dann eine Lösung, die sehr abstrakt ist und ja in der Koalition auch alles andere als geeint."

"Zunächst wird noch über Pizzaboten gesprochen und dann sind es auf einmal alle Solo-Selbstständigen, oder alle Solo-Selbstständigen, die über das Internet einen Auftrag bekommen – und das sind die allermeisten –, die von diesen Regelungen betroffen sind. Und dann sind diese Regelungen wiederum sehr weitreichend. Dann sehen wir die Gefahr, dass auch hochqualifizierte Selbstständige, die gerne und freiwillig selbstständig sind, plötzlich zu Scheinselbstständigen erklärt werden."

Ähnlich argumentiert auch der Deutsche Crowdsourcing Verband: Das Papier aus dem Arbeitsministerium beanstande Punkte, die in der Plattformarbeit keine ernsthafte Problematik darstellten. Man sehe es als einen weiteren Versuch, sowohl die unternehmerische Selbstbestimmung der Clickworker wie auch der Plattformen einzuschränken, erklärt der Verband auf Anfrage. Die Mehrzahl der Plattformen verhalte sich zudem fair und angemessen gegenüber ihren Auftragnehmern und werde daher ihrer Verantwortung gerecht.

Auch Johannes Vogel von der FDP kritisiert das Papier des Arbeitsministers: "Ehrlich gesagt empfinde ich dieses Eckpunktepapier eher als Wahlkampfmove. Er stellt ein Problem in den Raum, was man mit Blick auf die deutsche Situation so schon als nicht zutreffend beschrieben darstellen kann und suggeriert dann eine Lösung, die sehr abstrakt ist und ja in der Koalition auch alles andere als geeint."

Internationale Verdrängungseffekte müssen mitbedacht werden

Die Unionsfraktion erklärt auf Anfrage, man begrüße das Eckpunktepapier aus dem SPD-Arbeitsministerium grundsätzlich. Eine bedachte Gesetzgebung sei aber einer überhasteten Neuausgestaltung vorzuziehen. Die Fraktionen von Linken und Grünen sehen großen Regulierungsbedarf. Die AfD-Fraktion lehnt eine Regulierung von Plattformarbeit grundsätzlich ab. Gerade bei der Online-Arbeit müssen bei Überlegungen zur Regulierung auch internationale Verdrängungsmechanismen mitbedacht werden, erklärt Polit-Ökonomin Andrea Herrmann:

"Man kann Gig-Arbeit sehr gut regulieren, solange sie nur vor Ort und in Deutschland durchgeführt wird in dem Fall. In dem Augenblick, wo sie eben internationaler Konkurrenz ausgesetzt ist, muss man noch mal neu darüber nachdenken, was es denn bedeutet, wenn ich Gig-Arbeiter mehr schütze, wenn dadurch deren Kosten steigen und sie dadurch weniger wettbewerbsfähig international werden, wenn es dadurch dann zu Verdrängungseffekten führt. Das mag sehr wünschenswert sein zum Schutz der Gig-Arbeiter, es führt aber natürlich dann auch auf der anderen Seite zu dem Risiko, dass Deutsche weniger wettbewerbsfähig sind und von diesen Märkten dann verdrängt werden."

Die Ebene der Globalisierung zeigt, wie schwer es werden dürfte, das Phänomen zu greifen und zu regeln. Beispiele und Äußerungen gibt es genug: Die Putzkräfte-Vermittlung Helpling erklärte, dass neue gesetzliche Regelungen in Deutschland je nach Ausgestaltung dazu führen könnten, dass sie sich vom hiesigen Markt zurückziehen müssten. Die Plattform CrowdGuru plädiert daher für europäische Regelungen. Die Textplattform content.de fürchtet, dass durch Pauschallösungen bei der Regulierung gut funktionierende Erwerbsmodelle in Europa vom Markt verdrängt und Anbieter aus den USA, China oder Russland gefördert würden. Diese Gefahr sieht auch der Deutsche Crowdsourcing-Verband.

In der EU wurde bereits im Jahr 2019 eine Richtlinie verabschiedet, die Mindeststandards unter anderem für Plattformarbeiter vorsieht. Allerdings gilt die Richtlinie nur für reguläre Arbeitnehmer.

"Man kann Gig-Arbeit sehr gut regulieren, solange sie nur vor Ort und in Deutschland durchgeführt wird in dem Fall. In dem Augenblick, wo sie eben internationaler Konkurrenz ausgesetzt ist, muss man noch mal neu darüber nachdenken, was es denn bedeutet, wenn ich Gig-Arbeiter mehr schütze, wenn dadurch deren Kosten steigen und sie dadurch weniger wettbewerbsfähig international werden, wenn es dadurch dann zu Verdrängungseffekten führt. Das mag sehr wünschenswert sein zum Schutz der Gig-Arbeiter, es führt aber natürlich dann auch auf der anderen Seite zu dem Risiko, dass Deutsche weniger wettbewerbsfähig sind und von diesen Märkten dann verdrängt werden."

Die Ebene der Globalisierung zeigt, wie schwer es werden dürfte, das Phänomen zu greifen und zu regeln. Beispiele und Äußerungen gibt es genug: Die Putzkräfte-Vermittlung Helpling erklärte, dass neue gesetzliche Regelungen in Deutschland je nach Ausgestaltung dazu führen könnten, dass sie sich vom hiesigen Markt zurückziehen müssten. Die Plattform CrowdGuru plädiert daher für europäische Regelungen. Die Textplattform content.de fürchtet, dass durch Pauschallösungen bei der Regulierung gut funktionierende Erwerbsmodelle in Europa vom Markt verdrängt und Anbieter aus den USA, China oder Russland gefördert würden. Diese Gefahr sieht auch der Deutsche Crowdsourcing-Verband.

In der EU wurde bereits im Jahr 2019 eine Richtlinie verabschiedet, die Mindeststandards unter anderem für Plattformarbeiter vorsieht. Allerdings gilt die Richtlinie nur für reguläre Arbeitnehmer.

Gleiche Marktchancen müssen gewahrt werden

In diesem Jahr will die EU-Kommission darüber hinaus Pläne für den besseren Schutz auch von solo-selbstständigen Plattformtätigen vorlegen. Der erste Schritt dazu erfolgte diese Woche (24.2.) mit der formalen Konsultation der Sozialpartner.

Allein um gleiche Marktchancen zu bewahren, sind Regelungen mindestens auf europäischer Ebene notwendig. Die entscheidende Frage ist, wie diese aussehen müssen, um zielgenau zu sein und Fairness und Wettbewerbsfähigkeit miteinander zu vereinbaren. Am Ende gehe es bei der Diskussion über Regulierungen der Plattformökonomie um eine grundsätzliche Zukunftsfrage, sagt die Polit-Ökonomin Andrea Herrmann:

"Ist das tatsächlich ein Arbeitsmarkt der Chancen, die Selbstständige nutzen können und in dem sie in Anführungszeichen gute Jobs finden? Oder wird es ein Arbeitsmarkt der Verlierer, die es nicht mehr schaffen, ihre Arbeit in abhängigen Beschäftigungsverhältnissen auszuführen? Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, entsprechend dem deutschen Sozialgedanken, die Gig-Economy dahingehend zu lenken und dann auch zu regulieren, dass sie zum Markt der Chancen wird und nicht zum Markt der Verlierer."

Allein um gleiche Marktchancen zu bewahren, sind Regelungen mindestens auf europäischer Ebene notwendig. Die entscheidende Frage ist, wie diese aussehen müssen, um zielgenau zu sein und Fairness und Wettbewerbsfähigkeit miteinander zu vereinbaren. Am Ende gehe es bei der Diskussion über Regulierungen der Plattformökonomie um eine grundsätzliche Zukunftsfrage, sagt die Polit-Ökonomin Andrea Herrmann:

"Ist das tatsächlich ein Arbeitsmarkt der Chancen, die Selbstständige nutzen können und in dem sie in Anführungszeichen gute Jobs finden? Oder wird es ein Arbeitsmarkt der Verlierer, die es nicht mehr schaffen, ihre Arbeit in abhängigen Beschäftigungsverhältnissen auszuführen? Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, entsprechend dem deutschen Sozialgedanken, die Gig-Economy dahingehend zu lenken und dann auch zu regulieren, dass sie zum Markt der Chancen wird und nicht zum Markt der Verlierer."