"Merci mes amis, merci à vous!"

"I'm not the president of the world, I´m the president of the United States. And from now on it`s going to be - America first."

Zwei Siegerstimmen, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Emmanuel Macron und Donald Trump. Der eine will sein Land öffnen nach Europa, der andere sein Land eher abschotten gegen den Rest der Welt. Zwei Seiten eines überschwänglichen Prädikats. Die Rede ist von charismatischen Führern in der Politik.

Beide - Macron und Trump - scheinen das Charisma-Spektrum abzudecken, im Guten wie im Bösen, vom Heilsbringer bis zum Unruhestifter. Die Literaturwissenschaftlerin Barbara Vinken beschreibt das Charisma des Himmelsstürmers im Elysée: "Ich bin eigentlich ein großer Fan von Charisma. Das wirklich charismatische Moment an Macron, was ihn von den anderen Beispielen unterscheidet, nämlich, dass Macron, der ist in seiner Rhetorik eben nicht angeberisch, er ist nicht machistisch, er ist nicht selbstbeweihräuchernd, selbstbestätigend. Dem ist es wirklich gelungen, bescheiden zu sein und sich in diese republikanische Rhetorik als 'Sohn des Landes' einzuschreiben. Der versucht nicht, Väter zu morden, der versucht nicht Autorität zu usurpieren, der versucht nicht, die Leute wegzudrängen".

Für den 45. Präsidenten der USA gilt das alles nicht. Im Gegenteil. Keine Mission, nur Reflexe, keine Versöhnungsofferten, nur Kampfansagen, sogar die Drohung mit "Zorn und Feuer": "Fire and fury, like the world has never seen".

Wolfgang Herles, erfahrener TV-Politikbetrachter, beschreibt Trumps Charisma: "Ich sehe, dass wir eine völlig neue Charisma-Diskussion haben - Dank Donald Trump. Der hat gewonnen, die Wahl, nicht weil er politisch besonders aufregende Ideen hatte, er hatte eigentlich gar keine politische Idee außer, dass er es anders machen möchte als bisher. Aber er hatte eine Ausstrahlung, ein Charisma, das das Signal ausstrahlte: Ich schere mich nicht um die politische Kultur, wie sie dieses Land bisher besetzt hält, sondern ich schaffe meine eigene politische Kultur."

Zwei Siegerstimmen, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Emmanuel Macron und Donald Trump. Der eine will sein Land öffnen nach Europa, der andere sein Land eher abschotten gegen den Rest der Welt. Zwei Seiten eines überschwänglichen Prädikats. Die Rede ist von charismatischen Führern in der Politik.

Beide - Macron und Trump - scheinen das Charisma-Spektrum abzudecken, im Guten wie im Bösen, vom Heilsbringer bis zum Unruhestifter. Die Literaturwissenschaftlerin Barbara Vinken beschreibt das Charisma des Himmelsstürmers im Elysée: "Ich bin eigentlich ein großer Fan von Charisma. Das wirklich charismatische Moment an Macron, was ihn von den anderen Beispielen unterscheidet, nämlich, dass Macron, der ist in seiner Rhetorik eben nicht angeberisch, er ist nicht machistisch, er ist nicht selbstbeweihräuchernd, selbstbestätigend. Dem ist es wirklich gelungen, bescheiden zu sein und sich in diese republikanische Rhetorik als 'Sohn des Landes' einzuschreiben. Der versucht nicht, Väter zu morden, der versucht nicht Autorität zu usurpieren, der versucht nicht, die Leute wegzudrängen".

Für den 45. Präsidenten der USA gilt das alles nicht. Im Gegenteil. Keine Mission, nur Reflexe, keine Versöhnungsofferten, nur Kampfansagen, sogar die Drohung mit "Zorn und Feuer": "Fire and fury, like the world has never seen".

Wolfgang Herles, erfahrener TV-Politikbetrachter, beschreibt Trumps Charisma: "Ich sehe, dass wir eine völlig neue Charisma-Diskussion haben - Dank Donald Trump. Der hat gewonnen, die Wahl, nicht weil er politisch besonders aufregende Ideen hatte, er hatte eigentlich gar keine politische Idee außer, dass er es anders machen möchte als bisher. Aber er hatte eine Ausstrahlung, ein Charisma, das das Signal ausstrahlte: Ich schere mich nicht um die politische Kultur, wie sie dieses Land bisher besetzt hält, sondern ich schaffe meine eigene politische Kultur."

Eine sehr labile Erscheinungsform

Barbara Vinken widerspricht dieser Einschätzung vehement, freilich von einem rein positiven Charisma-Verständnis ausgehend. "Trump appelliert an das Ressentiment. Das ist jemand, der absolut spaltet und der deswegen das Heilende, was ein Charisma ja haben muss, das Zusammenbringende, was ein Charisma haben muss, dem das ja in einem Maße abgeht, wie man sich das kaum vorstellen kann."

Politiker gelten in der Regel als "legitime Dilettanten". Sie sind unsere Stellvertreter, die in der Regel nicht viel Ahnung haben, aber unsere Meinungen und Wertvorstellungen repräsentieren. Gerade in der Zunahme solcher Stellvertreter sieht der Frankfurter Alltagssoziologe Tilman Allert eine der großen Auszeichnungen der modernen Demokratie. Alles andere würde auf eine seelenlose Experto- oder Technokratie hinauslaufen. Doch die bloße Stellvertretung allein genügt dem Volk häufig nicht. Tilman Allert: "Darüber entsteht in der Politik eigentlich ein notorischer Wunsch, es möge doch irgendwie ein Charisma-Träger kommen, der mit dieser kompromissorientierten Dauerrederei aufräumt und jetzt sagt, wo es lang gehen soll. Es möge doch jemanden geben, der alles mit großer Lässigkeit, Verve zugleich und großem Entscheidungswillen durchboxt oder durchbringt".

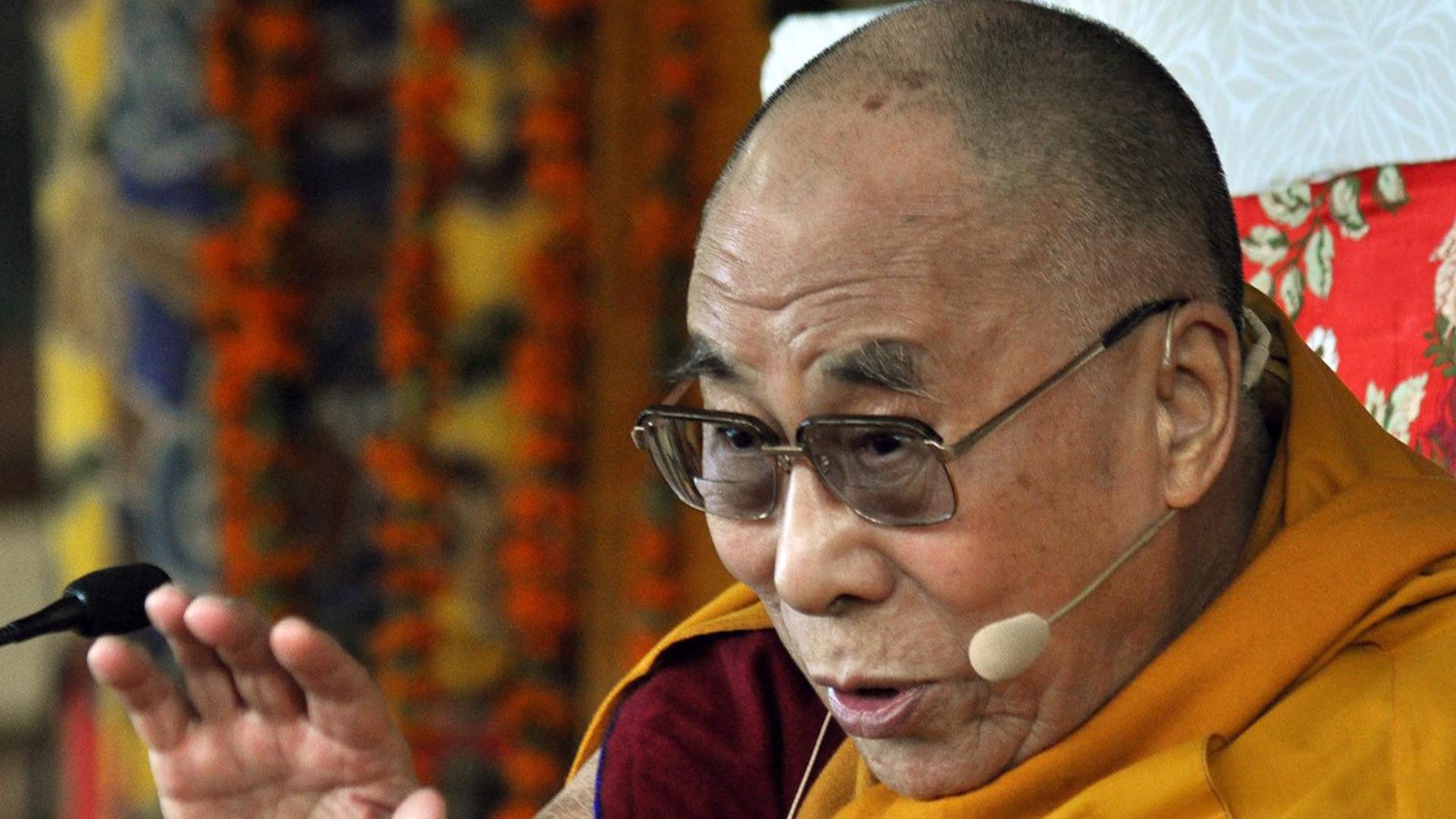

Das griechische Wort Charisma meint Gnadengabe. In der jüdisch-christlichen Tradition Gottesgeschenk, Weisheit, Wundertätigkeit oder Überzeugungskraft. Zu charismatischen Prototypen zählen missionarische Propheten, siegreiche Feldherren und sprachgewaltige Demagogen. Diese hat der Soziologe Max Weber in seiner klassischen Herrschaftstypologie um die Wende zum zwanzigsten Jahrhundert als "außeralltäglich" beschrieben. Wegen ihrer zwingenden Kraft, die auf Unwiderstehlichkeit, Überlegenheit und Gelassenheit gründet. Dazu Gangolf Hübinger, Max-Weber-Experte an der Viadrina in Frankfurt-Oder:

"Charisma selbst ist eine Erscheinungsform, die sehr labil ist, die sehr auf emotionaler Vergemeinschaftung beruht, als das Zuschreiben, jemand ist ein charismatischer Führer, und er schart Jünger, er schart Anhänger, er schart eine Gefolgschaft um sich. Und diese Beziehung zwischen Führer und Gefolgschaft muss in irgendeiner Weise stabilisiert werden".

In seiner inflationären Verwendung wird heutzutage leicht übersehen, dass Charisma streng genommen keine Eigenschaft darstellt. "Kein Mensch hat Charisma. Es geht immer darum, dass andere Menschen einem Menschen diese Fähigkeiten zuschreiben, also ein Art Heilserwartungen auf diese Person projizieren", meint Dirk Kaesler, Max-Weber-Biograph aus Marburg, der darauf hinweist, dass Charismatiker auch und gerade gewalttätige Führer oder Despoten sein können, weshalb Kritiker Webers Theorie auch gern als eine intellektuelle Steilvorlage für den späteren Hitler werten. Dem 1920 verstorbenen Heidelberger Soziologen schwebten andere Fallbeispiele vor.

Politiker gelten in der Regel als "legitime Dilettanten". Sie sind unsere Stellvertreter, die in der Regel nicht viel Ahnung haben, aber unsere Meinungen und Wertvorstellungen repräsentieren. Gerade in der Zunahme solcher Stellvertreter sieht der Frankfurter Alltagssoziologe Tilman Allert eine der großen Auszeichnungen der modernen Demokratie. Alles andere würde auf eine seelenlose Experto- oder Technokratie hinauslaufen. Doch die bloße Stellvertretung allein genügt dem Volk häufig nicht. Tilman Allert: "Darüber entsteht in der Politik eigentlich ein notorischer Wunsch, es möge doch irgendwie ein Charisma-Träger kommen, der mit dieser kompromissorientierten Dauerrederei aufräumt und jetzt sagt, wo es lang gehen soll. Es möge doch jemanden geben, der alles mit großer Lässigkeit, Verve zugleich und großem Entscheidungswillen durchboxt oder durchbringt".

Das griechische Wort Charisma meint Gnadengabe. In der jüdisch-christlichen Tradition Gottesgeschenk, Weisheit, Wundertätigkeit oder Überzeugungskraft. Zu charismatischen Prototypen zählen missionarische Propheten, siegreiche Feldherren und sprachgewaltige Demagogen. Diese hat der Soziologe Max Weber in seiner klassischen Herrschaftstypologie um die Wende zum zwanzigsten Jahrhundert als "außeralltäglich" beschrieben. Wegen ihrer zwingenden Kraft, die auf Unwiderstehlichkeit, Überlegenheit und Gelassenheit gründet. Dazu Gangolf Hübinger, Max-Weber-Experte an der Viadrina in Frankfurt-Oder:

"Charisma selbst ist eine Erscheinungsform, die sehr labil ist, die sehr auf emotionaler Vergemeinschaftung beruht, als das Zuschreiben, jemand ist ein charismatischer Führer, und er schart Jünger, er schart Anhänger, er schart eine Gefolgschaft um sich. Und diese Beziehung zwischen Führer und Gefolgschaft muss in irgendeiner Weise stabilisiert werden".

In seiner inflationären Verwendung wird heutzutage leicht übersehen, dass Charisma streng genommen keine Eigenschaft darstellt. "Kein Mensch hat Charisma. Es geht immer darum, dass andere Menschen einem Menschen diese Fähigkeiten zuschreiben, also ein Art Heilserwartungen auf diese Person projizieren", meint Dirk Kaesler, Max-Weber-Biograph aus Marburg, der darauf hinweist, dass Charismatiker auch und gerade gewalttätige Führer oder Despoten sein können, weshalb Kritiker Webers Theorie auch gern als eine intellektuelle Steilvorlage für den späteren Hitler werten. Dem 1920 verstorbenen Heidelberger Soziologen schwebten andere Fallbeispiele vor.

Das napoleonische Vorbild

Zunächst sah er Napoleon als klassischen Charismatiker an im Sinne einer radikal-revolutionären Systemumwälzung. Als aktuelle Modelle dienten ihm auch Mussolini als "Duce" des Italo-Faschismus, der russische Revolutionär Lenin oder - in München für ihn vor Ort zu studieren - Kurt Eisner, visionärer Gründer des Freistaats Bayern 1918. Mit einem dieser Klassiker wird auch Emmanuel Macron gerne in Beziehung gesetzt.

Barbara Vinken: "Es gibt in Frankreich Vorbilder für diese revolutionären Durchmärsche. Und jemand, mit dem Macron oft verglichen wird, ist natürlich Napoleon: das Junge, das Siegreiche, das Schnelle, das Überraschende, fast das Überrumpelnde, also die Herzen, die Nation, das Land im Sturm zu nehmen. Das zeichnet eigentlich einen charismatischen Politiker aus".

Charisma in Demokratien unterliegt im Alltag einem immer rascheren Verschleißprozess. Deshalb hinterlassen auch demokratische Charismatiker - wie zum Beispiel John F. Kennedy, Willy Brandt oder Barack Obama - wegen der überschießenden Erwartungsflut ihrer euphorisierten Anhängerschaft mitunter Ernüchterung und Enttäuschung.

Charisma in Demokratien unterliegt im Alltag einem immer rascheren Verschleißprozess. Deshalb hinterlassen auch demokratische Charismatiker - wie zum Beispiel John F. Kennedy, Willy Brandt oder Barack Obama - wegen der überschießenden Erwartungsflut ihrer euphorisierten Anhängerschaft mitunter Ernüchterung und Enttäuschung.

In Deutschland ist vieles anders. Für Politiker mit Visionen gilt als Running Gag noch immer Helmut Schmidts Ratschlag, besser zum Arzt zu gehen. Sein Parteifreund und Rivale Willy Brandt war ein solcher Visionär, dem als einzigem Bundeskanzler - nach Webers klassischer Definition - das Attribut charismatisch attestiert wurde. 1988 fasste er seine Lebensleistung mit den Worten zusammen: "Mein eigentlicher Erfolg war, denke ich, mit dazu beigetragen zu haben, dass in der Welt, in der wir leben, der Name unseres Landes, Deutschland also, und der Begriff des Friedens wieder in einem Atemzug genannt werden können. Das war nicht selbstverständlich".

Doch als Willy Brandt sich im Zenit befand, spotteten sie über "Willy Wolke". Die Dichtersentenz "Gut die Zeiten, die keine Helden nötig hat!", wurde zum gefälligen Motto der Bonner Republik. Und das hat historische Gründe, wie Barbara Vinken bemerkt: "Ich will sagen, dass Deutschland ein gebranntes Kind ist, was Charisma angeht. Der Faschismus als Ästhetisierung der Politik ist ja als charismatische Bewegung angetreten, genauso Italien, das zum einen, und zum anderen kann man vielleicht das Charisma in gewisser Weise mit der Mode vergleichen. Wir sind ja auch kein Volk, das besonders modeaffin, und das sehr modemisstrauisch ist, also sind wir auch extrem Charisma-misstrauisch. Wir denken dann: Mein Gott, das soll jetzt manipuliert werden und wir fühlen uns verführt. Da sind wir ganz heikel, ganz spröde und möchten das eigentlich überhaupt und in gar keinem Falle."

In der Tat: Die dezidiertesten Nicht- oder Anti-Charismatiker haben in der Bundesrepublik die längsten Amtszeiten erreicht. Konrad Adenauer, eher der patriarchalische Typ, 14 Jahre, Helmut Kohl, der von seinen Gegnern häufig als Anti-Charismatiker schlechthin verspottet wurde, sogar 16 Jahre; und Angela Merkels Regentschaft geht nun auch schon ins 13. Jahr. Über 40 Jahre also - zwei Kanzler und eine Kanzlerin. Stabilität statt Charisma?

Angela Merkel - Amtsbonus ohne Charisma

Viele rätselten lange Zeit über den hohen, völlig uncharismatisch erzielten Amtsbonus Angela Merkels. Beruhigung statt Enthusiasmus? Repräsentiert sie, was uns Charisma als entbehrlich erscheinen lässt? Dirk Kaesler kommt zu einem wohlwollend nüchternen Urteil:

"Sie hat es nicht. Das ist so einfach wie nur irgendwas. Und sie wäre die erste, glaube ich, die sehr misstrauisch wäre und geradezu Vorbehalte hätte, wenn man ihr das zuschreiben würde. Angela Merkel ist die geradezu Verkörperung dessen, was der Max Weber mit rational-legaler Herrschaft meinte. Sie beherrscht dieses Handwerk mittlerweile exzellent. Es geht nicht um Heilsverkündigungen, es geht nicht um einen neuen Messias, sondern es geht um jemand, der dieses politische Geschäft mit all seinen politischen Schwierigkeiten professionell gut und ruhig und sachlich beherrscht".

Doch im September 2015 schien die Geschichte auch für Angela Merkel ein unverhofftes Türchen zu öffnen. Man stilisierte sie zur "Mutter Teresa der Fluchtbewegung", als sie von einem "moralischen Imperativ" sprach und deshalb für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen wurde: "Das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein: Wir haben soviel geschafft. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden".

Damit habe uns eine politische Führungsfigur mit unserer eigenen Geschichte versöhnt, gerieten Willkommenseuphoriker ins Schwärmen. Gangolf Hübinger: "Man hat Angela Merkel aus französischer Perspektive einen kurzen Moment in den Septembertagen als Charismatikerin und mit dieser Mission gefeiert. Was dann aber nicht gelungen ist, ist in irgendeiner Weise eine Veralltäglichung dieses "Wir schaffen das!" zu erreichen. Die Verwaltungsstäbe waren überfordert. Und es hat nicht die Art von sozialer Bewegung stimuliert, die es gebraucht hätte, um das 'Wir schaffen das!' umzusetzen."

"Sie hat es nicht. Das ist so einfach wie nur irgendwas. Und sie wäre die erste, glaube ich, die sehr misstrauisch wäre und geradezu Vorbehalte hätte, wenn man ihr das zuschreiben würde. Angela Merkel ist die geradezu Verkörperung dessen, was der Max Weber mit rational-legaler Herrschaft meinte. Sie beherrscht dieses Handwerk mittlerweile exzellent. Es geht nicht um Heilsverkündigungen, es geht nicht um einen neuen Messias, sondern es geht um jemand, der dieses politische Geschäft mit all seinen politischen Schwierigkeiten professionell gut und ruhig und sachlich beherrscht".

Doch im September 2015 schien die Geschichte auch für Angela Merkel ein unverhofftes Türchen zu öffnen. Man stilisierte sie zur "Mutter Teresa der Fluchtbewegung", als sie von einem "moralischen Imperativ" sprach und deshalb für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen wurde: "Das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein: Wir haben soviel geschafft. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden".

Damit habe uns eine politische Führungsfigur mit unserer eigenen Geschichte versöhnt, gerieten Willkommenseuphoriker ins Schwärmen. Gangolf Hübinger: "Man hat Angela Merkel aus französischer Perspektive einen kurzen Moment in den Septembertagen als Charismatikerin und mit dieser Mission gefeiert. Was dann aber nicht gelungen ist, ist in irgendeiner Weise eine Veralltäglichung dieses "Wir schaffen das!" zu erreichen. Die Verwaltungsstäbe waren überfordert. Und es hat nicht die Art von sozialer Bewegung stimuliert, die es gebraucht hätte, um das 'Wir schaffen das!' umzusetzen."

Derweil werden die Kritiker der Kanzlerin nicht müde, ihr Nicht-Charisma als Ausdruck des beklagten Stillstands im Lande zu beschreiben. Denn vielen gilt sie als Zauderin, zwar hyperpragmatisch, aber selten offensiv, ihre als alternativlos dargestellte Politik gleichsam zum Schicksal erklärend.

Doch wie ist es überhaupt um Charismatikerinnen in der Politik bestellt? Was hatten zum Beispiel Evita Peron, Indira Gandhi oder Petra Kelly, was Angela Merkel nicht hat? Schon weil sie die einzige Frau in diesem Amt in Deutschland sei, strahle sie als "Einzelstück" Authentizität und Charisma aus, schwärmte eine grüne Parlamentarierin. Frausein als Charisma in männerdominierten Domänen?

Der gute Onkel ist im Moment nicht gefragt

Barbara Vinken hält diesen Gedanken für nicht ganz abwegig: "Charismatikerinnen sind ja ganz seltene Ausnahmen bei Frauen an der Herrschaft. Und man unterstellt ihnen leicht oder schreibt ihnen leicht zu, dass ihr Leib eigentlich da keinen Platz hat. Das Charisma zeigt aber diesen Leib, weil es auch das Herz zeigt, weil es auch die Seele zeigt, weil es den Körper in einer ganz anderen Weise zeigt, als das ein nicht-charismatischer Mensch tut. Und deswegen würde ich sagen, übertreffen sie fast alle männlichen Kollegen an ihrem Rührpotenzial, an ihrer Fähigkeit, mitzureißen. Sie erwecken aber gleichzeitig absolute Widerstände, die man oft als hysterisch, als hysteriebeladen oder als eben 'weibisch' oder halt in jeder Weise jetzt irgendwie nicht rational, alltäglich, normal, institutionell konform, als solche Momente abkanzelt".

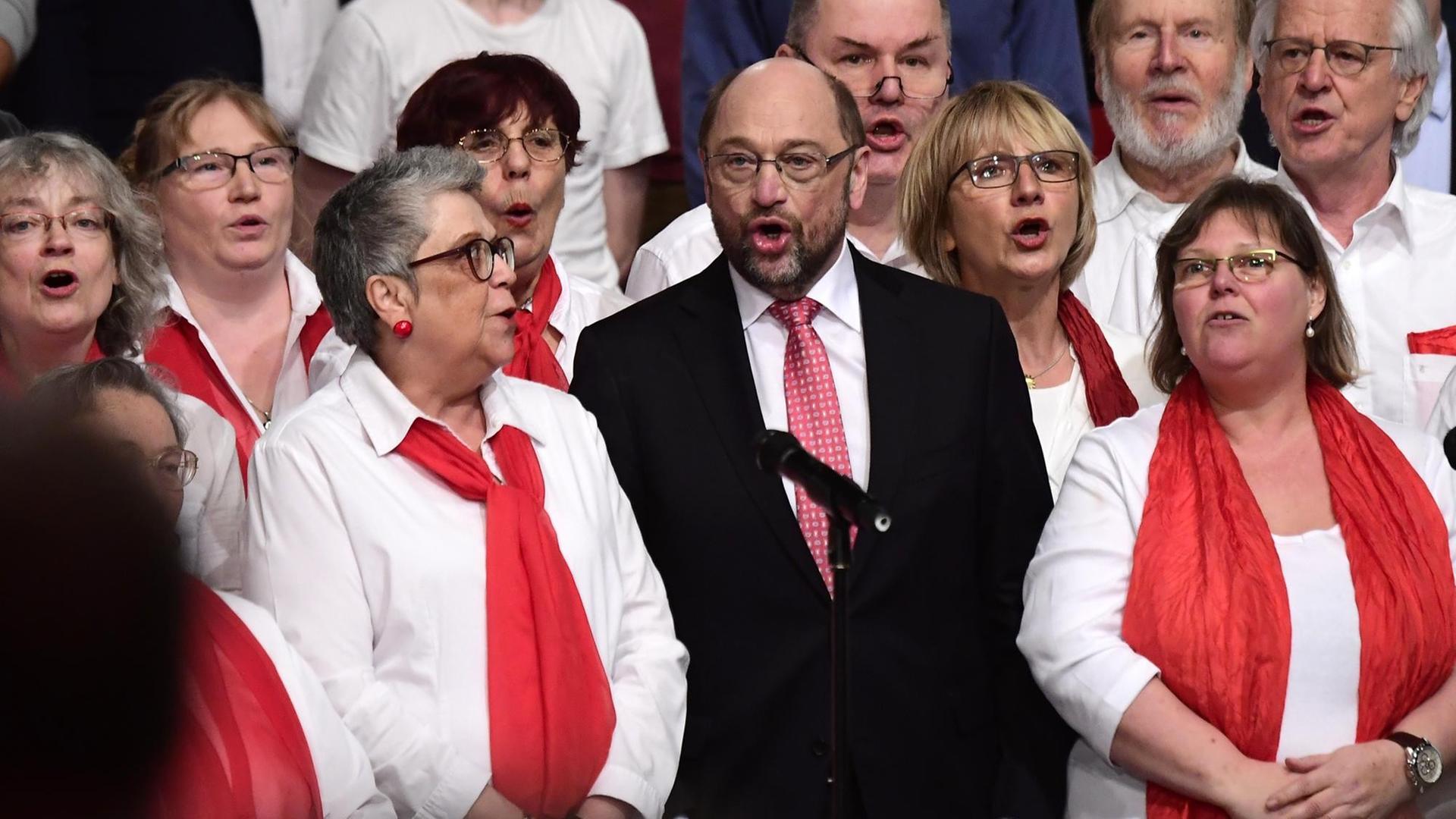

Und die meist selbst ernannten männlichen Charisma-Anwärter, von denen es inzwischen einige gibt? Im Wahljahr schickte sich zunächst einer von draußen an, jene Lücke füllen zu wollen, wie sie Merkel zu offenbaren scheint: "Wenn ein Hauptquartier einer Partei oder einer Regierungszentrale das Absinken der Wahlbeteiligung mit System betreiben, mit Vorsatz als wahltaktische Maßnahme, dann nennt man das in Berliner Kreisen vielleicht 'asymmetrische Demobilisierung'. Ich nenne das einen Anschlag auf die Demokratie".

Doch Martin Schulz, der Shooting Star der Sozialdemokraten im Frühjahr 2017, schaffte es nicht zum Charismatiker, sondern nur zum guten Onkel, auch wenn die Stimmung im Lande damals günstig schien. Die SPIEGEL-Essayistin Christiane Hoffmann testet männliche Charisma-Anwärter: "An dem anfänglichen Erfolg von Schulz hat man genau diese Sehnsucht nach einem neuen Typ Politiker gemerkt. Ich glaube, das war ja sehr viel Projektion, das war ja unklar, wer ist dieser Mann, der da aus Europa kommt. Man hat ihm einen großen Vorschuss gegeben, wie man in den Umfragen gesehen hat. Und Schulz hat es nicht einlösen können. Ich glaube, dass der gute Onkel nicht der Typ ist, der im Moment gefragt wird. Der gute Onkel hat kein Charisma. Der gute Onkel ist eine männliche Variante von Angela Merkel".

Und die meist selbst ernannten männlichen Charisma-Anwärter, von denen es inzwischen einige gibt? Im Wahljahr schickte sich zunächst einer von draußen an, jene Lücke füllen zu wollen, wie sie Merkel zu offenbaren scheint: "Wenn ein Hauptquartier einer Partei oder einer Regierungszentrale das Absinken der Wahlbeteiligung mit System betreiben, mit Vorsatz als wahltaktische Maßnahme, dann nennt man das in Berliner Kreisen vielleicht 'asymmetrische Demobilisierung'. Ich nenne das einen Anschlag auf die Demokratie".

Doch Martin Schulz, der Shooting Star der Sozialdemokraten im Frühjahr 2017, schaffte es nicht zum Charismatiker, sondern nur zum guten Onkel, auch wenn die Stimmung im Lande damals günstig schien. Die SPIEGEL-Essayistin Christiane Hoffmann testet männliche Charisma-Anwärter: "An dem anfänglichen Erfolg von Schulz hat man genau diese Sehnsucht nach einem neuen Typ Politiker gemerkt. Ich glaube, das war ja sehr viel Projektion, das war ja unklar, wer ist dieser Mann, der da aus Europa kommt. Man hat ihm einen großen Vorschuss gegeben, wie man in den Umfragen gesehen hat. Und Schulz hat es nicht einlösen können. Ich glaube, dass der gute Onkel nicht der Typ ist, der im Moment gefragt wird. Der gute Onkel hat kein Charisma. Der gute Onkel ist eine männliche Variante von Angela Merkel".

Sehnsucht nach einem "neuen Mann" in der Politik?

Doch die Charisma-Kontroverse, angestoßen vom Triumphzug des jungen Macron, geht längst in eine andere Richtung, seit Merkels Regentschaft sich dem Ende zuzuneigen scheint. Christiane Hoffmann sieht die Sehnsucht nach einem "neuen Mann" in der Politik heraufziehen. "Sehr rasche Auffassungsgabe, ist politisch wahnsinnig talentiert. Was ich nicht sehe, ist die ideologische Festigkeit. Aber er ist - freundlich ausgedrückt - extrem flexibel, was Inhalte angeht. Weniger freundlich ausgedrückt - er nimmt an Inhalten, was ihm gerade nützt".

So beschreibt die Biografin Nina Horacek Sebastian Kurz, den 31-Jährigen Senkrechtstarter ins Bundeskanzleramt am Wiener Ballhausplatz. Ihm gelang, mit einer Liste seines Namens das mausgraue Image seiner Partei ÖVP zu verhüllen. Seine sehr spezielle Profilierung lief auch über die angebliche Rettung der deutschen Flüchtlingskanzlerin durch die von ihm betriebene Schließung der West-Balkan-Route. Und damit nicht genug: "Was wir schaffen müssen, ist es, dass sich die Menschen erst gar nicht auf den Weg nach Libyen machen. Das kann nur gelingen, wenn wir die Mittelmeerroute schließen", so Kurz.

Christiane Hoffmann ist der Meinung, "dass Geschlechterstereotypen in der Politik nach wie vor unbewusst eine Rolle spielen. Mir scheint, dass in den letzten Jahren ein bestimmter Typ Mann, also eher ein junger, häufig gut aussehender, charismatischer Typ Mann gefragt ist und Wahlen gewinnt".

Und das Spektrum in Deutschland reicht vom liberalen Impulsgeber Christian Lindner bis zum Grünen Robert Habeck. Vorbote dieses neuen Männertyps war vor ein paar Jahren der schnell gestrandete Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg, an dessen Schicksal auch exemplarisch gezeigt werden könnte, dass sich Charisma nicht inszenieren lässt. Dazu Christiane Hoffmann: "Ich glaube, dass dieser Politiker auch eine Antwort auf der Suche ist nach einem neuen Typ Mann, den wir insgesamt in der ganzen Gesellschaft sehen. Der Typ Macho, wie wir ihn in der Politik vor allem in Schröder zum Beispiel verkörpert sahen. Das ist der Mann der Vergangenheit, das ist ein Typ, der jetzt nicht mehr funktioniert. Es gibt diese Suche: Wie kann ich nach der Frauenemanzipation noch Mann sein? Und darauf geben diese Männer eine Antwort".

Aber alle Differenzierungen des Charismas dieser Art machen am Ende keinen Sinn. Einer Person wird diese Qualität zugeschrieben. Punkt. Und was sie damit macht, ist jenseits solcher Zuschreibungen. Kommen wir nochmals zurück zu Emmanuel Macron und Donald Trump. Letzterer beweist für den Weber-Experten Dirk Kaesler gerade die Gefährlichkeit der Kategorie Charisma: "Trump werden charismatische Fähigkeiten zugeschrieben. Das ist eindeutig so. Die haben ihn ins Amt gebracht. Und wie dilettantisch und halsbrecherisch es dann wird, wenn so jemand dann Politik betreibt, das können wir im Moment tagtäglich erleben".

Und bei Macron ist zu beobachten, wie er seiner Entzauberung im Regierungsalltag durch große Reden und feierliche Gesten zu entgehen versucht. Dirk Kaesler: "Wir schauen das mit Interesse und Faszination an, was da jetzt in unserem Nachbarland Frankreich passiert ist. Aber auch da erleben wir tagtäglich schon die Veralltäglichung des Charismas. Charismatische Herrschaft dauert nur eine sehr kurze Zeit. Heute in einer medienbestimmten Gesellschaft vielleicht kürzer als früher, weil man die Erfolge und Misserfolge viel schneller wahrnimmt. Dann kann es zu einer völlig normalen Herrschaft werden mit all ihren Licht- und Schattenseiten. Dann blättert der Nimbus des charismatischen Herrschers sehr schnell".

Aber alle Differenzierungen des Charismas dieser Art machen am Ende keinen Sinn. Einer Person wird diese Qualität zugeschrieben. Punkt. Und was sie damit macht, ist jenseits solcher Zuschreibungen. Kommen wir nochmals zurück zu Emmanuel Macron und Donald Trump. Letzterer beweist für den Weber-Experten Dirk Kaesler gerade die Gefährlichkeit der Kategorie Charisma: "Trump werden charismatische Fähigkeiten zugeschrieben. Das ist eindeutig so. Die haben ihn ins Amt gebracht. Und wie dilettantisch und halsbrecherisch es dann wird, wenn so jemand dann Politik betreibt, das können wir im Moment tagtäglich erleben".

Und bei Macron ist zu beobachten, wie er seiner Entzauberung im Regierungsalltag durch große Reden und feierliche Gesten zu entgehen versucht. Dirk Kaesler: "Wir schauen das mit Interesse und Faszination an, was da jetzt in unserem Nachbarland Frankreich passiert ist. Aber auch da erleben wir tagtäglich schon die Veralltäglichung des Charismas. Charismatische Herrschaft dauert nur eine sehr kurze Zeit. Heute in einer medienbestimmten Gesellschaft vielleicht kürzer als früher, weil man die Erfolge und Misserfolge viel schneller wahrnimmt. Dann kann es zu einer völlig normalen Herrschaft werden mit all ihren Licht- und Schattenseiten. Dann blättert der Nimbus des charismatischen Herrschers sehr schnell".