Thelma Buabeng war drei Jahre alt, als ihre Eltern 1984 mit ihr und ihren beiden Geschwistern von Ghana nach Deutschland zogen. Doch erst als sie später auf die Kölner Schauspielschule ging, habe sie Rassismus zu spüren bekommen. Dozenten fragten sie zum Beispiel, warum sie auf die Bühne wolle; da gebe es doch keine Rollen für schwarze Schauspielerinnen, höchstens, wenn Fluchtgeschichten erzählt würden oder wenn es um Kolonialismus oder das Rotlichtmileu gehe.

Erste schwarze Staatsanwältin mit deutschem Namen im TV

Trotzdem fasste Buabeng in der Fernsehbranche Fuß: Sie hat für den "Tatort" von der Kamera gestanden und war in vielen ZDF-Mehrteilern zu sehen. Im ZDF-Film "Am Ruder" spielte sie die erste schwarze Staatsanwältin mit deutschem Namen. Und Buabeng tritt auch auf der Bühne auf: etwa in Frank Castorfs "Faust"-Inszenierung, auch in den "Schutzbefohlenen" am Hamburger Thalia Theater war sie zu sehen. Doch trotz dieser Engagements, sagt Buabeng, säßen die Vorurteile schwarzen SchauspielerInnen gegenüber bis heute tief.

"Ich glaube, dass da jetzt ein anderes Bewusstsein ist"

"Es war einfach die Norm im deutschen Fernsehen, Menschen mit Migrationshintergrund zu besetzen, wenn du Klischees bedienen wolltest", so Buabeng. Immerhin gebe es jetzt mit Florence Kasumba die erste deutsche schwarze "Tatort"-Schauspielerin. Bis dahin aber sei es ein harter Weg gewesen, verbunden mit zahlreichen Protesten von People-of-Colour-SchauspielerInnen, um zumindest das sogenannte Black Facing an den Bühnen zu stoppen.

"Ich glaube schon, dass da jetzt ein anderes Bewusstsein ist", sagt die 39-Jährige. Einige Theater versuchten tatsächlich, diverser zu sein. Dazu sei es aber eigentlich nötig, dass nicht nur das Ensemble, sondern auch die einzelnen Abteilungen eines Hauses und auch die Führungsebene diverses Personal besäßen.

Buabeng fordert, dass Stücke von den Spielplänen verschwinden, die auf irgendeine Art und Weise rassistisch sind: "Es ist eine neue Ära angebrochen." Aber es reiche nicht, nur gelegentlich etwas gegen Rassismus auf Social Media zu posten. Auch habe sie keine Lust mehr, Texte zu spielen von "toten weißen Männern".

"Warum überhaupt Klassiker spielen?"

In den Klassikern gebe es nicht nur Rassismen, auch Frauen seien unterrepräsentiert und würden klischeehaft dargestellt. "Warum müssen wir überhaupt diese Klassiker spielen, wo ein verzerrtes Frauenbild dargestellt wird, wo die Frauen Huren sind oder Heilige - und die Männer sind die Sieger?" fragt Buabeng.

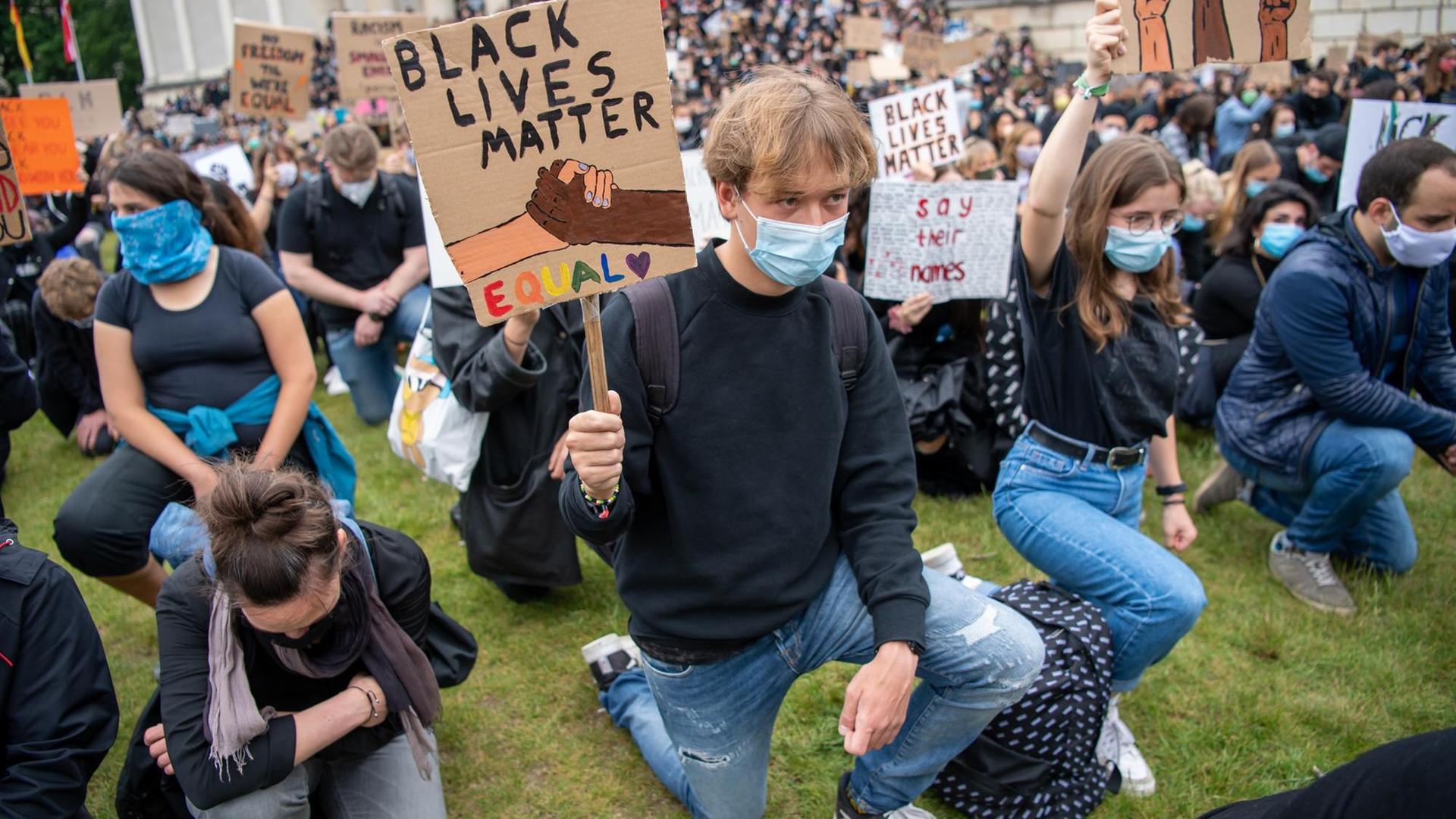

Die Zeit für Änderungen sei aber angebrochen und "alle marginalisierten Gruppen" wollten nun etwas "vom Kuchen haben". Das Allerwichtigste sei, dass es nun endlich ein Bewusstsein für die Zustände gebe. Trotzdem habe sie auch in den Wochen der "Black Lives Matter"-Bewegung Anrufe von Journalistinnen und Journalisten bekommen, die gefragt hätten, ob es überhaupt Rassismus gebe. Der strukturelle Rassismus sitze immer noch tief, nicht nur in den Schulbüchern: "Ich glaube, wir haben lange genug gewartet, und es ist fast nichts passiert. Ist einfach so."