Helmut Kohls "blühende Landschaften" und den Silbersee der ehemaligen ORWO-Filmfabrik Wolfen trennen Welten. Der Silbersee war das Symbol für den rücksichtslosen Umgang der DDR-Planwirtschaft mit Mensch und Natur.

"Das ist ja völlig unsinnig hochgepuscht worden. Das war natürlich sehr eindrücklich: Es stank unglaublich. Und dann diese Schaumkronen, die hier rumtrieben."

"Das ist ja völlig unsinnig hochgepuscht worden. Das war natürlich sehr eindrücklich: Es stank unglaublich. Und dann diese Schaumkronen, die hier rumtrieben."

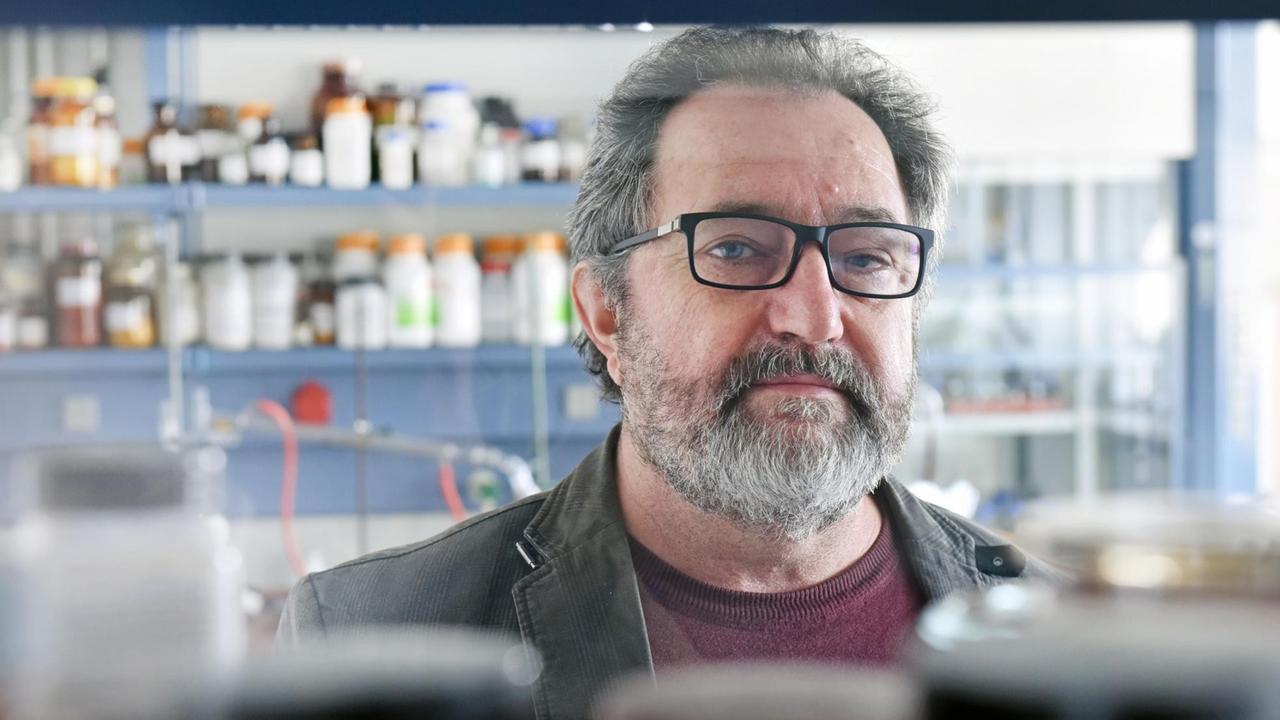

Fred Walkow hat den Silbersee oft fotografiert, früher immer vorsichtig, denn, wer Umweltverschmutzungen dokumentierte, konnte es mit der Stasi zu tun bekommen, dem DDR-Geheimdienst.

Der Silbersee soll zugeschüttet werden

In dem Gewässer liegt weder Silber, noch handelt es sich um einen See, sondern um die Braunkohlegrube Johannes. Für die schädlichen, meist giftigen Rückstände der Chemieindustrie waren die Bergbau-Restlöcher wie geschaffen, eine nahe und bequeme Entsorgungsmöglichkeit. Im Silbersee modern bis heute Zellulose und Lignin vor sich hin, die Bestandteile von Holz, die in der Faserproduktion voneinander getrennt und als Abfälle in die Grube gespült wurden. Die schlammige Masse ist zehn Meter tief. Sie riecht, sobald sie sich bewegt, übel nach faulen Eiern, also hochgiftigem Schwefelwasserstoff. Nun soll er verschwinden, sagt Harald Rötschke. Der See wird zugekippt.

"Wir haben jetzt einen Weg gefunden, wie man das mit Abfällen macht, die man ohnehin nicht mehr vernünftig verwenden kann, allerdings ziemlich sauberen Abfällen. Nämlich aufbereiteten Hausmüll und Verbrennungsschlacken. Wir nutzen diese Schlacken, um den Schlamm zu binden und damit den kompletten See zu verfüllen. Der ist dann irgendwann kein See mehr, sondern eine begehbare Oberfläche, die man dann wieder nutzen kann."

"Wir haben jetzt einen Weg gefunden, wie man das mit Abfällen macht, die man ohnehin nicht mehr vernünftig verwenden kann, allerdings ziemlich sauberen Abfällen. Nämlich aufbereiteten Hausmüll und Verbrennungsschlacken. Wir nutzen diese Schlacken, um den Schlamm zu binden und damit den kompletten See zu verfüllen. Der ist dann irgendwann kein See mehr, sondern eine begehbare Oberfläche, die man dann wieder nutzen kann."

Frühestens in 25 Jahren, prophezeit der Chef der Mitteldeutschen Entsorgungs- und Sanierungsgesellschaft MDSE, die sich in Sachsen-Anhalt der Altlasten annimmt. Von denen ist der Silbersee bei weitem nicht die schlimmste. Die wahre Musik spielt woanders.

Der Hobbyfotograf Walkow war als promovierter Chemiker erst in der Forschung der Filmfabrik, ab 1991 Chef des Umweltamtes im Landkreis. Dort eckte Walkow nach der Wende gleich kräftig an, weil er eine Expertenkonferenz zum Ausmaß der Umweltschäden in Bitterfeld-Wolfen initiierte, zum Ärger der Industrie- und Handelskammer.

"Dieses Vorhaben der Umweltkonferenz ist teilweise heftig bekämpft worden von der IHK, wie blöd wir doch sind, alles so offen darzustellen. Das gab's auch teilweise in der Bevölkerung. Es war durchaus nicht so, dass hier in Bitterfeld, weil wir ein Problem hatten, ein verschärftes Bewusstsein dafür da war. Im Gegenteil. Man ahnte natürlich früh, dass das noch Auswirkungen auf Arbeitsplätze haben könnte. Da wurde schon heftig geblockt und wir hatten da etwas keck das Motto für die öffentliche Diskussion: Stellen Sie jetzt die Fragen, für die sie früher nach Bautzen gekommen wären."

Gefahr durch toxische Abfälle

Walkow kennt das geschundene Braunkohle- und Industrierevier in und um Bitterfeld-Wolfen nur zu gut. Weit schlimmer als der Silbersee sind die acht anderen Mülldeponien, weil sie alle große Mengen toxischer Abfälle enthalten. Am gefährlichsten sind die Gruben Antonie und Greppin, randvoll mit giftigem Chemiemüll. Viele Stoffe sind krebserregend. Keine einzige Deponie hat einen abgedichteten Boden, aus allen sickern Gifte in den Untergrund. Aus der Grube Antonie am meisten.

"Das ist die Deponie. Das Problem ist, dass sie eine ständige Quelle der Grundwasserkontamination ist. Sie ist 20 Meter tief und der Deponie-Fuß steht komplett im Grundwasser und wird permanent von Grundwasser durchströmt. Was hier alles reingegangen ist, weiß keiner ganz genau. Es gibt sehr grobe Schätzungen. Man geht von ungefähr 70.000 Tonnen Rückständen aus. Aus der HCH- und aus der DDT-Produktion. HCH, Lindan ist vielleicht ein Begriff. Was also hier zu beobachten war: Es gab also Wildschweine und auch Vögel, die sich in dem offen anstehenden HCH suhlten, um damit ihre Schädlinge zu bekämpfen.

Autorin: "Also gegen alles, was sie so im Fell hatten und in den Federn…"

Walkow: "Na, wir hatten hier mal eine Zeit lang Probleme mit Wildschweinen. Die werden ja alle untersucht und die Wildschweine haben diese Stellen gezielt aufgesucht."

Autorin: "Und diese Lindan-Produktion war Teil der CKB-Produktion?"

Walkow: Genau. Die ist 1982 eingestellt worden und die Probleme haben sie jetzt natürlich immer noch.

Wie drei Talsperren mit Giftbrühe

In der Deponie Antonie liegen bis heute rund sechs Millionen Tonnen Müll, drei Millionen sind teils hochgiftig. Beim Helmholtz-Zentrum Leipzig weiß man von 76.000 Tonnen HCH aus der Lindan-Produktion, 70.000 Tonnen Schwefelsäure, die direkt aus den Eisenbahnkesselwaggons über Schläuche in die Grube abgelassen wurden.

Die Schadstoffe verursachten, was heute ein ÖGP, ein "Ökologisches Großprojekt" genannt wird. Auf einer Fläche von 30 Quadratkilometern ist das Grundwasser völlig vergiftet. Eine Herkulesaufgabe – auch für die beteiligten Behörden und Wissenschaftler, wie Professor Holger Weiß vom Helmholtz-Zentrum. Der Grundwasserexperte zeigt auf eine Karte. Die Giftmülldeponie Antonie ist darauf verschwindend klein, wie die Spitze eines Eisberges. Der verschmutzte Untergrund dafür um ein Vielfaches größer.

"Also wir reden von einer Fläche, die vielleicht zehn Kilometer Nord-Süd-Erstreckung und zwei bis drei Kilometer – wenn Sie den Fluss Mulde als Begrenzung nehmen – Ost-West Erstreckung hat. Und wir reden von einer räumlichen Ausdehnung, also wenn wir jetzt in die dritte Dimension nach unten gehen, von bis zu 70 Meter unter Gelände. Dann kommen sie eben auf ein Volumen von bis zu 200 Millionen Kubikmeter Grundwasser, das belastet ist. Das sind also zwei, drei Talsperren an Wasservolumen."

"Also wir reden von einer Fläche, die vielleicht zehn Kilometer Nord-Süd-Erstreckung und zwei bis drei Kilometer – wenn Sie den Fluss Mulde als Begrenzung nehmen – Ost-West Erstreckung hat. Und wir reden von einer räumlichen Ausdehnung, also wenn wir jetzt in die dritte Dimension nach unten gehen, von bis zu 70 Meter unter Gelände. Dann kommen sie eben auf ein Volumen von bis zu 200 Millionen Kubikmeter Grundwasser, das belastet ist. Das sind also zwei, drei Talsperren an Wasservolumen."

Kein Wasser zur Bewässerung des Gartens

Drei Talsperren voller Giftbrühe, die man kaum Wasser nennen kann. Von der die Einwohner in Bitterfeld, Wolfen und Greppin aber nur wenig Notiz nehmen. Jeder erinnert sich zwar, dass Greppin zu DDR-Zeiten als schmutzigster Ort Europas galt. Doch meinte man damit die Flugasche und qualmenden Schornsteinschlote. Die Gefahr, die von dem giftigen Grundwasser bis heute ausgeht, war und ist vielen kaum bewusst. Die Greppiner Grundschule wurde 1999 geschlossen, nachdem Wasser in die Keller gestiegen war und seine giftigen Dämpfe ins Gebäude schickte. Sie enthielten hochkrebserregendes Vinylchlorid, erklärt der frühere Umweltdezernent Fred Walkow.

"Vinylchlorid gehört nicht in Häuser. Die Ausgangsstoffe sind Tetrachloräthylen oder Trichloräthylen. Das sind Entfettungsmittel, vor allem Tri. Vinylchlorid ist ein Gas und deswegen steigt das nach oben. Auf jeden Fall hat es gestunken und da sind auch noch verschiedene andre Stoffe und da ist man der Sache nachgegangen und dann kam raus, hoppla, hier wird dicht gemacht."

Bis heute ist das Bitterfelder Grundwasser hochgiftig, so dass niemand seinen Garten damit gießen darf. Trinkwasserbrunnen gibt es in Bitterfeld-Wolfen gleich gar nicht.

"Trinkwasser wird hier schon ewig nicht mehr gewonnen. Den ersten Prozess wegen verschmutztem Grundwasser gab es schon vor dem Ersten Weltkrieg. Da hat ein Bauer in Greppin gegen die Farbenwerke geklagt, weil die seinen Brunnen verschmutzt hatten. Zu DDR-Zeiten gab‘s ja dieses Fernwasser, diese Fernwasserversorgung. Da war Bitterfeld immer mit dabei. Also da gibt‘s zwei Quellen. Einmal das Uferfiltrat von der Elbe und dann vom Harz."

So ist es bis heute. Doch all das kann Klaus Hausmann nichts anhaben. Er war Schlosser in der Farbenfabrik Wolfen, er will nicht weg aus Greppin.

Hausmann: "Ich habe früher hier gearbeitet, bis zur Rente. Jetzt bin ich Rentner, warum soll ich da weggehen? Ich habe ja 40 Jahre in der Chemie gearbeitet."

Autorin: "Lebt es sich jetzt gut in Greppin?"

Hausmann: "Jetzt ja, früher hat es jeden Tag anders gerochen."

Autorin: "Merkt man noch etwas von der Umweltbelastung?"

Hausmann: "Jetzt nicht mehr, nö."

Autorin: "Haben Sie auch einen Garten, in dem sie auch Gemüse anbauen?

Hausmann: "Zu DDR-Zeiten haben wir hier Gemüse gehabt und haben es auch überlebt.

Autorin: "Und Sie hatten nicht die Sorge, dass …"

Hausmann: "Nö, warum?"

Autorin: "Naja, das war ja auch zu DDR-Zeiten bekannt, dass es nicht gerade eine ökologisch saubere Region war."

Hausmann: "Muss es ja gewesen sein, sonst wäre ja meine Mutter nicht 92 Jahre geworden."

Deponien können nicht ausgegraben werden

Die Quelle der stetig nachströmenden toxischen Fracht sind die Giftmülldeponien. In der Schweiz werden sie ausgebaggert, das problematische Deponat in Sondermüllverbrennungsanlagen entsorgt. Nicht so in Bitterfeld-Wolfen. Hier versuchen die Verantwortlichen in erster Line, das verseuchte Grundwasser von der Bevölkerung fernzuhalten. Nach dem Abriss der alten Industrieanlagen wurde das Erdreich weggeschaufelt und entsorgt: Mit ihm Quecksilber, Chlorbenzole, DDT und HCH aus der Insektizid- und Pestizidproduktion. Doch an die Quelle der Verschmutzung, die Deponien, traut sich bis heute niemand heran. Der Geschäftsführer der Mitteldeutschen Entsorgungs- und Sanierungsgesellschaft, Harald Rötschke, erklärt, warum die Deponien nicht ausgegraben werden.

Rötschke: "Wenn sie alles wegnehmen wollen, müssten sie das ganze Gebiet auskoffern, 8 Quadratkilometer, 40 Meter tief. Unmöglich. Und im Übrigen lässt man bewusst durchströmen und reinigt damit schrittweise den Körper ab. Das würde 100 Jahre dauern. Wenn man nichts machen würde, müsste man tausend Jahre warten."

Autorin: Das ist eine Sisyphusarbeit, warum beseitigt man nicht die Quelle?

Rötschke: "Weil sie das nicht bezahlen können. Weil es nicht nur eine Quelle gibt, sondern auch noch andere Belastungsschwerpunkte, dann müssten sie das auch wegnehmen. Und dann akzeptiert man, dass man über die nächsten 70-90 Jahre weiter Grundwasserhebung und Aufbereitung betreiben muss."

Rötschke: "Wenn sie alles wegnehmen wollen, müssten sie das ganze Gebiet auskoffern, 8 Quadratkilometer, 40 Meter tief. Unmöglich. Und im Übrigen lässt man bewusst durchströmen und reinigt damit schrittweise den Körper ab. Das würde 100 Jahre dauern. Wenn man nichts machen würde, müsste man tausend Jahre warten."

Autorin: Das ist eine Sisyphusarbeit, warum beseitigt man nicht die Quelle?

Rötschke: "Weil sie das nicht bezahlen können. Weil es nicht nur eine Quelle gibt, sondern auch noch andere Belastungsschwerpunkte, dann müssten sie das auch wegnehmen. Und dann akzeptiert man, dass man über die nächsten 70-90 Jahre weiter Grundwasserhebung und Aufbereitung betreiben muss."

Die Sanierer kapitulieren vor der schieren Größe des verschmutzten Areals, weil nicht nur die Deponien, sondern auch der Grundwasserbereich unter den Orten Greppin und Bitterfeld großflächig vergiftet sind. Nähme man das verseuchte Erdreich weg, entstünde noch einmal ein Loch fast wie der Tagebau Goitzsche, in dem zu DDR-Zeiten etliche Dörfer verschwanden. Der Schweizer Geograf und Altlasten-Experte, Martin Forter, bezweifelt diese Aussage allerdings. Da niemand genau sagen könne, was für Gift und wieviel davon in der Müllhalde liege, wisse auch niemand exakt, welche Menge welchen Gifts ausgelaufen ist. Wage man sich jedoch an das Ausbaggern, würde endlich die Ursache der Verschmutzung bekämpft werden.

"Wenn man diese Deponie ausgraben würde, dann würde man die Quelle beseitigen. Und wenn die Quelle beseitigt ist, kann man sich in aller Ruhe an das Grundwasser dranmachen. Erst dann macht es Sinn. Vorher macht es keinen Sinn, weil immer Schadstoffe von der Deponie nachlaufen. Die Situation würde auf jeden Fall besser. Es gebe nicht die absolute Sauberkeit in kürzester Zeit, aber man hätte langfristig eine Chance, das Grundwasser zu putzen."

Martin Forter recherchiert seit über 30 Jahren im Dreiländereck Schweiz, Frankreich und Deutschland. Zusammen mit Umweltverbänden und Kommunen hat er die Beseitigung mehrerer Chemiemülldeponien bewirkt. Firmen wie BASF, Novartis oder Roche mussten für Millionenbeträge alte Giftmüll-Deponien sanieren, wenn nötig über Klagen vor Gericht.

In Bitterfeld-Wolfen erfolgt die Sanierung aus Bundes- und Landesmitteln. Wo gehandelt wird, entscheidet die Landesanstalt für Altlastenfreistellung. Die Mitteldeutsche Sanierungsgesellschaft sorgt für die technische Umsetzung. Die Dimensionen in Bitterfeld seien ganz andere als bei den Schweizer Deponien, wehrt Sanierer Rötschke ab. Der Aufwand sei viel zu groß, auch wegen des Schutzes für die Arbeiter, die den Müll ausschachten würden.

"Arbeitsschutztechnisch wäre das ein Desaster. Sie müssen dafür sorgen, dass alle unter Vollschutz arbeiten. Das wäre eine ewige Baustelle. Das wäre enorm kompliziert, enorm teuer und der Effekt wäre schwer abzuschätzen."

Nachhaltige Lösung nur durch Ausbaggern möglich

Wer eine nachhaltige Lösung wolle, käme gar nicht um das Ausbaggern der Deponie Antonie herum, beharrt Martin Forter, der Giftmüll-Spezialist aus Basel. Was in Bitterfeld über Jahrzehnte abgekippt wurde, habe niemand vollständig analysiert. Trotzdem behaupteten die Mitteldeutsche Sanierungs- und Entsorgungs GmbH und die Landesanstalt für Altlastenfreistellung auf die Nachfrage des Deutschlandfunks, dass alle Stoffe bekannt sei. Auf die Bitte des Deutschlandfunks, dann die Liste der Stoffe in der Deponie zur Verfügung zu stellen, erfolgte Abwehr. Es hieß, dass diese Informationen wohl kaum für eine Reportage nötig seien. Schließlich gehe es nicht um eine Dissertationsrecherche. Laut Informationsfreiheitsgesetz sind die Behörden jedoch zur Auskunft verpflichtet. Auf erneute Nachfrage ruderten sie schließlich zurück: Eine vollständige Liste der Abfälle existiere überhaupt nicht.

Bei etwa 5.000 Stoffen und Stoffgemischen, mit denen im Chemiekombinat umgegangen wurde, hat man sich auf die Hauptprodukte sowie Produktgruppen konzentriert. Ein späterer analytischer Nachweis aller relevanten Einzelstoffe ist unverhältnismäßig und auch nicht erkenntnisvertiefend.

Man hat also nur eine ungefähre Kenntnis von den eingelagerten Giften. In der Vorgehensweise der sachsen-anhaltinischen Behörden sieht der Altlasten-Experte, Martin Forter, ein gängiges Verhaltensmuster.

"Die Betreibergesellschaft redet von 5.000 Substanzen. Angesehen haben sie vielleicht zwei Dutzend. Die spannende Frage ist: Was sind die anderen knapp 5.000 Stoffe? Da kann es Substanzen dabei haben, die extrem giftig sind, die einfach bis heute nicht beachtet wurden."

Auf Nachfrage des Deutschlandfunks, was man denn nun wisse, alles oder doch nicht alles?, schlagen die Behörden ein Treffen an der Giftmülldeponie Antonie vor. Für die Aufsichtsbehörde, die Landesanstalt für Altlastenfreistellung, erscheint der Chef Jürgen Stadelmann. Er erklärt, dass derzeit getan werde, was machbar und finanzierbar sei. Das Ausbaggern der toxischen Abfälle aus der Grube Antonie gehört nicht dazu.

"Es gab ein Forschungsprojekt, da wurde Anfang der 1990er-Jahre festgestellt, dass das hier über ein Milliarde DM kosten würde. Und Sachsen-Anhalt hat über einen Generalvertrag mit dem Bund insgesamt für alle Altlasten eine Milliarde Euro erhalten. Jetzt können Sie sich die Verhältnismäßigkeit leicht ausrechnen: Das ist unmöglich."

Man hat also nur eine ungefähre Kenntnis von den eingelagerten Giften. In der Vorgehensweise der sachsen-anhaltinischen Behörden sieht der Altlasten-Experte, Martin Forter, ein gängiges Verhaltensmuster.

"Die Betreibergesellschaft redet von 5.000 Substanzen. Angesehen haben sie vielleicht zwei Dutzend. Die spannende Frage ist: Was sind die anderen knapp 5.000 Stoffe? Da kann es Substanzen dabei haben, die extrem giftig sind, die einfach bis heute nicht beachtet wurden."

Auf Nachfrage des Deutschlandfunks, was man denn nun wisse, alles oder doch nicht alles?, schlagen die Behörden ein Treffen an der Giftmülldeponie Antonie vor. Für die Aufsichtsbehörde, die Landesanstalt für Altlastenfreistellung, erscheint der Chef Jürgen Stadelmann. Er erklärt, dass derzeit getan werde, was machbar und finanzierbar sei. Das Ausbaggern der toxischen Abfälle aus der Grube Antonie gehört nicht dazu.

"Es gab ein Forschungsprojekt, da wurde Anfang der 1990er-Jahre festgestellt, dass das hier über ein Milliarde DM kosten würde. Und Sachsen-Anhalt hat über einen Generalvertrag mit dem Bund insgesamt für alle Altlasten eine Milliarde Euro erhalten. Jetzt können Sie sich die Verhältnismäßigkeit leicht ausrechnen: Das ist unmöglich."

Bevölkerung wurde im Unklaren gelassen

Derzeit wird das vergiftete Grundwasser in Bitterfeld-Wolfen lediglich am Weiterwandern gehindert. Durch eine neue unterirdische Mauer soll es in rund zwei Jahren zudem an dem Dorf Greppin vorbeigeleitet werden. Eine Millioneninvestition, denn die Dichtwand in der Erde soll 650 Meter lang und über 30 Meter tief gebaut werden. Eine andere Dichtwand schützt bereits die Siedlung Annahof/Bergmannshof in Bitterfeld. Kostenpunkt: fünf Millionen Euro.

Den Bürgern, denen die vielen Maßnahmen nicht entgangen sind, sei nie wirklich reiner Wein eingeschenkt worden, beklagt sich Anwohner Gerhard Zeder aus der Siedlung Annahof.

"Man hat den Leuten erzählt, wir machen das für Euch wegen des Grundwassers. Die Leute hatten ja das Verbot, Lebensmittel in den Kellern aufzubewahren. Weil das Wasser ausgegast hat. Die ganze Geschichte hier mit der Dichtwand, sind nicht gemacht worden, um die paar Hansel hier vom Grundwasser zu befreien."

Autorin: "Sondern? Was ist Ihre Vermutung?"

Zeder: "Das ist wegen der Chemie. Wir haben total vergiftetes Wasser."

100 Brunnen pumpen das verschmutzte Grundwasser nach oben, bevor es den Fluss Mulde erreicht, der in die Elbe fließt. Es wird mit Aktivkohlefiltern und in einer Kläranlage gereinigt und darf erst dann weiterfließen. Jährlich werden mehr als hundert Tonnen giftige halogenierte Kohlenwasserstoffe aus dem Grundwasser herausgefiltert und entsorgt. Doch allein in der Grube Antonie liegen rund drei Millionen Tonnen toxischer Verbindungen. An 1.900 Messstellen wird der Schadstoffgehalt im Wasser geprüft, 25 Jahre schon, mit dem immer gleichen ernüchternden Ergebnis.

"Man hat den Leuten erzählt, wir machen das für Euch wegen des Grundwassers. Die Leute hatten ja das Verbot, Lebensmittel in den Kellern aufzubewahren. Weil das Wasser ausgegast hat. Die ganze Geschichte hier mit der Dichtwand, sind nicht gemacht worden, um die paar Hansel hier vom Grundwasser zu befreien."

Autorin: "Sondern? Was ist Ihre Vermutung?"

Zeder: "Das ist wegen der Chemie. Wir haben total vergiftetes Wasser."

100 Brunnen pumpen das verschmutzte Grundwasser nach oben, bevor es den Fluss Mulde erreicht, der in die Elbe fließt. Es wird mit Aktivkohlefiltern und in einer Kläranlage gereinigt und darf erst dann weiterfließen. Jährlich werden mehr als hundert Tonnen giftige halogenierte Kohlenwasserstoffe aus dem Grundwasser herausgefiltert und entsorgt. Doch allein in der Grube Antonie liegen rund drei Millionen Tonnen toxischer Verbindungen. An 1.900 Messstellen wird der Schadstoffgehalt im Wasser geprüft, 25 Jahre schon, mit dem immer gleichen ernüchternden Ergebnis.

Professor Weiß vom Helmholtz-Zentrum erklärt, warum der Reinigungseffekt so gering ist.

"Stellen Sie sich einen Kaffeefilter vor: Wenn Sie den Kaffee zweimal durchlaufen lassen, wird der Kaffee sehr schnell sehr dünn. Bei diesen Schadstoffen, die eine sehr geringe Löslichkeit im Wasser haben, müssen sie tausendfach durchspülen, bis sie die Grenzwerte erreicht haben."

Chefsanierer Rötschke hat sauberes Wasser schon in knapp 100 Jahren versprochen. Dafür müsste er das derzeitige Reinigungstempo allerdings enorm erhöhen. Denn insgesamt sind 200 Millionen Kubikmeter Wasser kontaminiert. Aber nur zwei Millionen Kubikmeter werden pro Jahr behandelt. Gerademal ein Prozent. Und dieses Wasser ist danach noch keinesfalls sauber. Das Grundproblem wird also nicht gelöst, gleichzeitig frisst die Teilsanierung viel Geld: pro Jahr 14 bis 15 Millionen Euro.

Rötschke: "Sie müssen es mehrere hundert Male austauschen, dass sie unter den Grenzwerten liegen.

Autorin: "Kann man es dann nicht auch lassen?"

Rötschke: "Wenn man es lassen würde, wenn man keine Sicherungsmaßnahmen betreiben würde, dann würden sich diese Schadstoffe irgendwann im Fluss wiederfinden."

"Stellen Sie sich einen Kaffeefilter vor: Wenn Sie den Kaffee zweimal durchlaufen lassen, wird der Kaffee sehr schnell sehr dünn. Bei diesen Schadstoffen, die eine sehr geringe Löslichkeit im Wasser haben, müssen sie tausendfach durchspülen, bis sie die Grenzwerte erreicht haben."

Chefsanierer Rötschke hat sauberes Wasser schon in knapp 100 Jahren versprochen. Dafür müsste er das derzeitige Reinigungstempo allerdings enorm erhöhen. Denn insgesamt sind 200 Millionen Kubikmeter Wasser kontaminiert. Aber nur zwei Millionen Kubikmeter werden pro Jahr behandelt. Gerademal ein Prozent. Und dieses Wasser ist danach noch keinesfalls sauber. Das Grundproblem wird also nicht gelöst, gleichzeitig frisst die Teilsanierung viel Geld: pro Jahr 14 bis 15 Millionen Euro.

Rötschke: "Sie müssen es mehrere hundert Male austauschen, dass sie unter den Grenzwerten liegen.

Autorin: "Kann man es dann nicht auch lassen?"

Rötschke: "Wenn man es lassen würde, wenn man keine Sicherungsmaßnahmen betreiben würde, dann würden sich diese Schadstoffe irgendwann im Fluss wiederfinden."

Altlastenexperte fordert Umdenken

Man rede über sehr lange Zeiträume, eine Ewigkeitsaufgabe. Ändert sich nichts, muss gepumpt und gereinigt werden bis ultimo. Teuer und überhaupt nicht nachhaltig. Der Schweizer Altlastenexperte Forter findet: höchste Zeit umzudenken.

"Ich denke, das braucht eine Paradigmenwechsel. Man hat lange in Deutschland und in der Schweiz gemeint, man könnte solche Deponien langfristig kontrollieren. Das funktioniert nicht. Das kostet nur unendlich viel Geld, aber löst das Problem nie."

200 Millionen Kubikmeter giftiges Grundwasser in Bitterfeld warten 30 Jahre nach dem Fall der Mauer immer noch auf Sanierung.

Ab dem 8. April werden Sie in den drei bundesweiten Programmen von Deutschlandradio – Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova – erfahren, was das Rechercheprojekt Giftmüll in Ihrer Region herausgefunden hat.