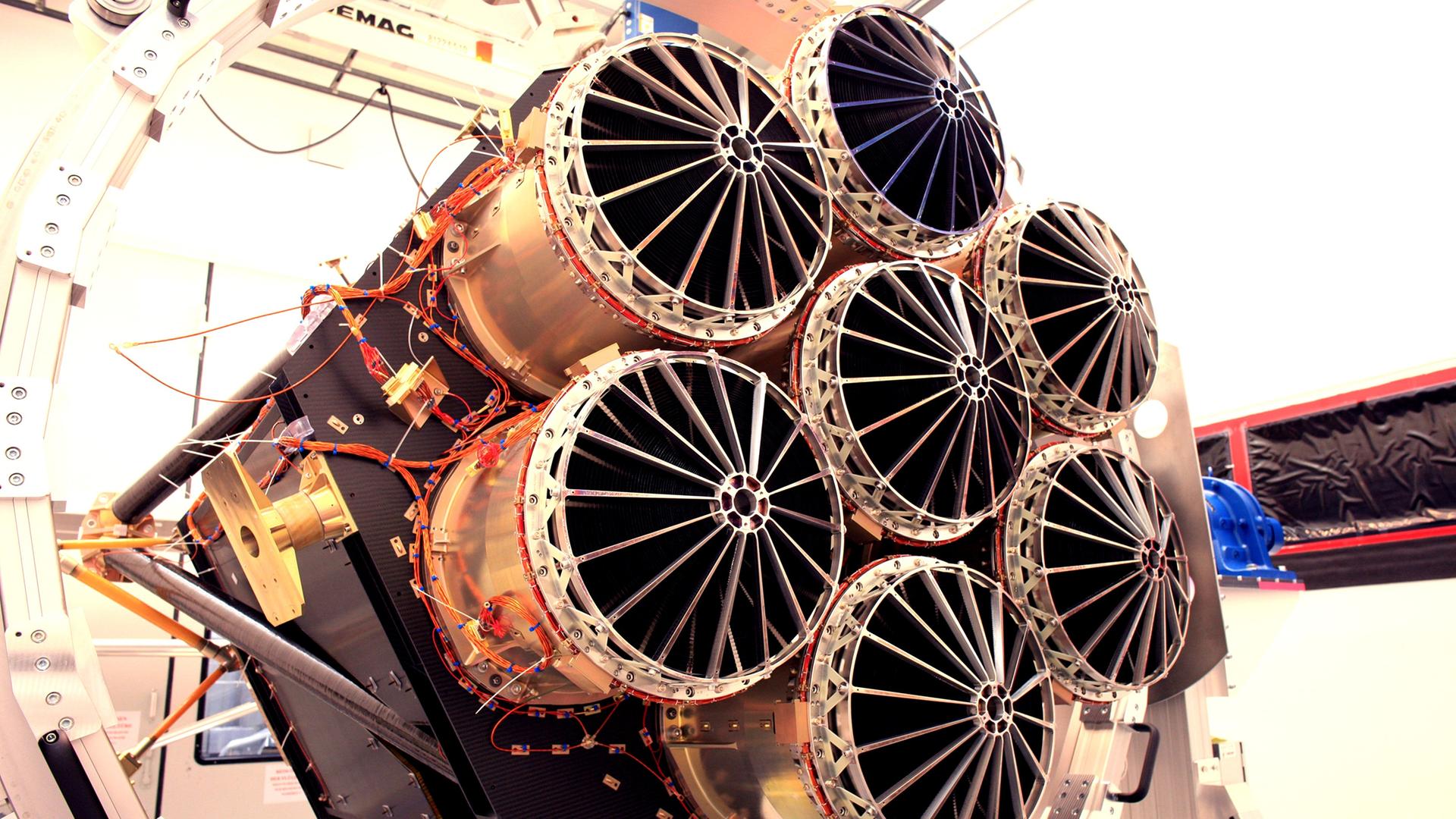

Gemeinsam mit seinem Schwestersatelliten 1-A erfasste er mehr als fünf Jahre lang die Erdoberfläche per Radar. Die beiden Sentinel-1-Satelliten gehören zu Copernicus, dem weltweit führenden Erdbeobachtungsprogramm von ESA und Europäischer Kommission.

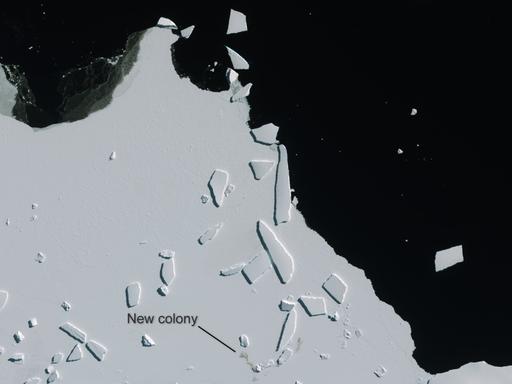

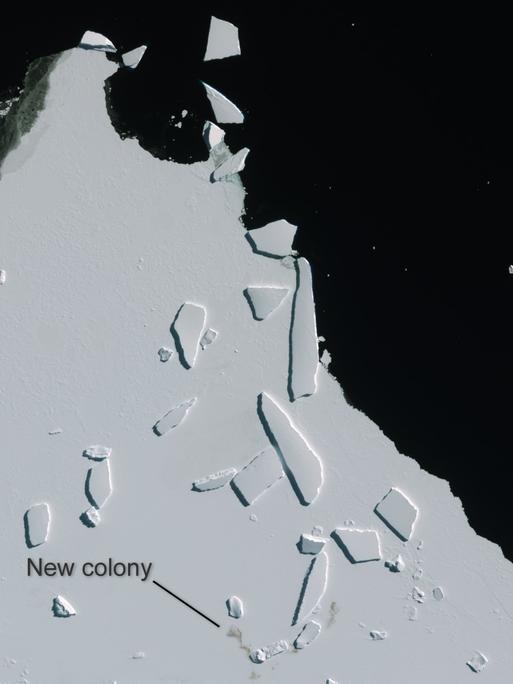

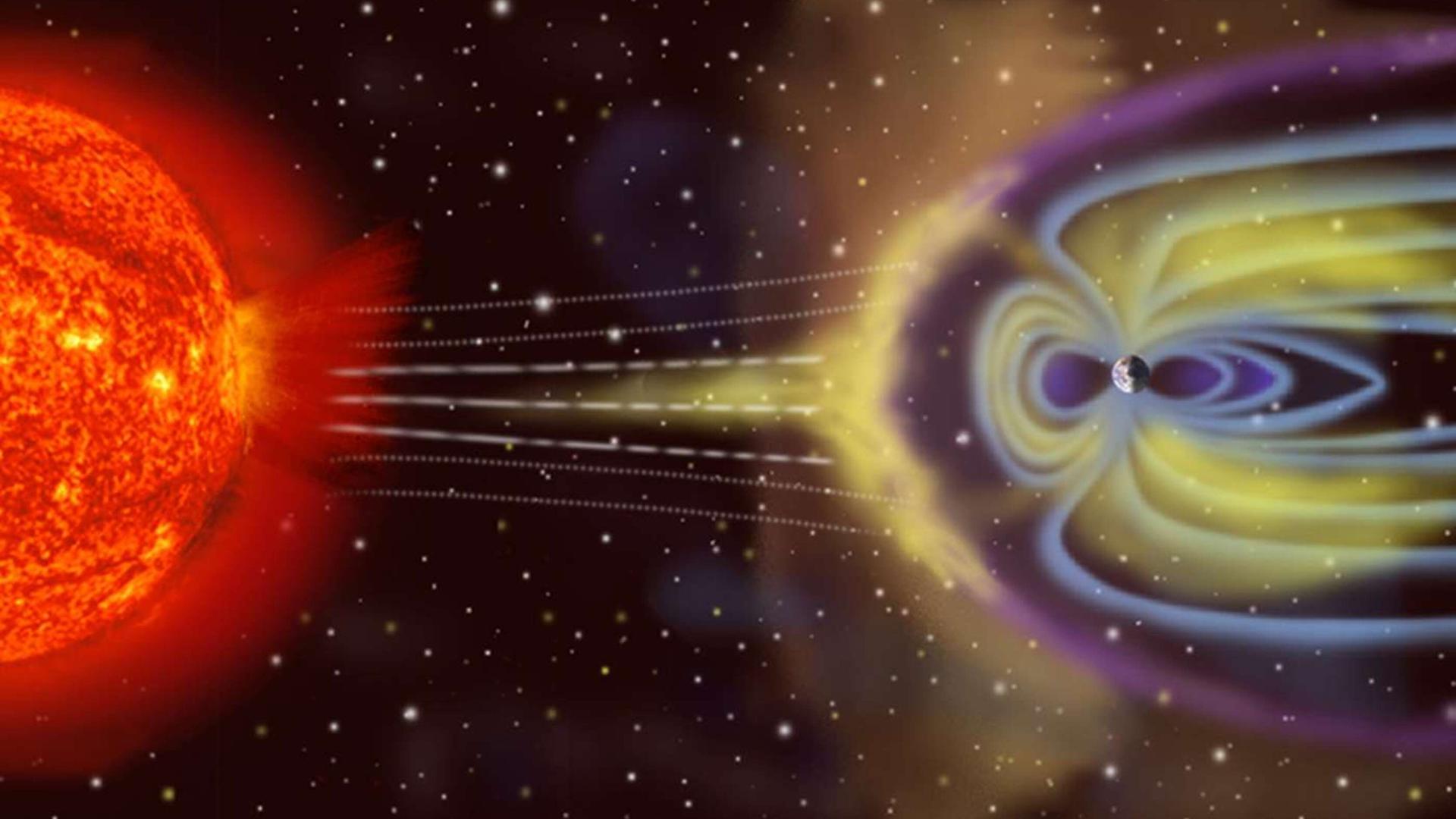

Mit den zum Teil millimetergenauen Radardaten lassen sich die Eismassen der Arktis erfassen, die Bewegung von Gletschern verfolgen, Ölteppiche auf dem Meer finden, das Absinken oder Anheben der Oberfläche bei Vulkanausbrüchen oder Erdbeben vermessen und vieles mehr. Radarsatelliten „sehen“ auch bei Nacht und dicken Wolken.

Ursache des Stromausfalls ist unklar

Sentinel 1-A und -B laufen um 180 Grad versetzt um die Erde. So ist jeder Punkt auf der Erde mindestens alle sechs Tage im Wortsinne auf dem Radar – in höheren Breiten lässt sich sogar jeden Tag ein Bild machen.

Was zum Ausfall der Stromversorgung der Radarantenne geführt hat, ist ein Rätsel. Spätestens Mitte nächsten Jahres soll der Nachfolger, Sentinel 1-C, die Lücke bei der Erdbeobachtung schließen.

1-B, der in 700 Kilometern um die Erde kreist und – bis auf die Radarantenne – unter voller Kontrolle der Bodenstation ist, wird auf den allmählichen Absturz vorbereitet. In einigen Jahren wird er in der Atmosphäre verglühen.