Vor 32 Jahren fiel die Berliner Mauer. Tausende Ost-Berliner machten sich auf den Weg zu den Grenzübergangsstellen, wo Tausende West-Berliner sie jubelnd begrüßten.

"Hallo! Mein Gott, gibt es das nochmal! Das kann nicht wahr sein! Ich hab das im Fernsehen gehört, hab es einfach ausprobiert und bin ran, hab meinen Ausweis vorgezogen und bin rübergegangen. Nun bin ich bei Euch. Meine Frau steht irgendwie hinten noch am Zaun, aber ich musste erstmal einen Schritt auf Euern Boden." Anderer Mann: "Noch biste nicht drüben, kiek mal da!" "Jetzt erst! Mann!"

Eigentlich hatte die DDR am 9. November 1989 nur ein neues Reisegesetz auf den Weg bringen wollen. Seit Wochen schon waren DDR-Bürger zu Tausenden über Ungarn und die Tschechoslowakei in den Westen geflüchtet: Um dem etwas entgegenzusetzen, wollte die Regierung aus dem Gesetzentwurf einen Passus zur "ständigen Ausreise" vorzeitig in Kraft treten lassen. Eine Hals-über-Kopf-Entscheidung: auch Regierungssprecher Günter Schabowski wusste auf der abendlichen Pressekonferenz nicht wirklich, was er da sagte.

"Sofort und unverzüglich!"

"Ständige Ausreisen können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD erfolgen. Damit entfällt die vorübergehend ermöglichte Erteilung von entsprechenden Genehmigungen der Auslandsvertretungen der DDR bzw. die ständige Ausreise mit dem Personalausweis der DDR über Drittstaaten." Journalist: "Wann tritt das in Kraft?" Schabowski: "Das tritt... nach meiner Kenntnis... ist das sofort... unverzüglich..."

"Sofort und unverzüglich!" Für diesen Satz wurde Günter Schabowski berühmt. Mit ihm begann das Ende der DDR.

Reporter: "Und Sie wollen nachher wieder zurück?" Mann: "Na sicher! Ich hab drei Kinder, ich geh auch wieder zurück. Ich bin einfach glücklich erstmal. Ist unfassbar. Ich bin fast jeden Tag auf der Straße in letzter Zeit gewesen, kämpfe darum, ich möchte bei Euch. Ihr habt n gutes System, aber unsers ist auch gut, ich weiß nicht, irgendwie muss man da einen Weg finden, dass wir zueinander kommen können, irgendwie eine Einigkeit." Wurde "dieser Weg gefunden"? Wie steht es um die "Deutsche Einheit" 32 Jahre nach dem Fall der Mauer? Wie schaut das Land auf die beiden deutschen Staaten zurück? Welche Erinnerungs- und Gedenkkulturen haben sich herausgebildet, welche Perspektiven, welche Narrative?

Das frühere zentrale Untersuchungsgefängnis des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR in Berlin-Hohenschönhausen ist heute Gedenkstätte. Zellentrakte sind zu besichtigen, etwa das sogenannte "U-Boot": 60 Zellen ohne Fenster, unterirdisch gelegen, feucht, viele nicht beheizbar. Eine Holzpritsche, ein Eimer für Fäkalien: mehr nicht. Schülerinnen und Schüler der Berliner Nelson Mandela-Schule sind beeindruckt.

Schülerinnen: "Ich find vor allem, hier im U-Boot, diese Abgeschiedenheit, so dass man mit niemandem Kontakt hatte, einfach so mit sich alleine war und mit seinen Gedanken... Ich glaub, das ist schon so eine Form von Folter, weil man einfach nur auf sich alleine gestellt ist."

"Also das war eigentlich ziemlich gruselig zu sehen, was die Realität für manchen einfach war. Und er hat hier sechs Monate lang verbracht, das ist ziemlich lange, wo man fast gar nichts macht - und das kann ich mir einfach gar nicht vorstellen".

"Also das war eigentlich ziemlich gruselig zu sehen, was die Realität für manchen einfach war. Und er hat hier sechs Monate lang verbracht, das ist ziemlich lange, wo man fast gar nichts macht - und das kann ich mir einfach gar nicht vorstellen".

Politische Verfolgung, Repression, Leben in einem totalitären Staat

Von 1950 bis -90 wurden im zentralen Stasi-Gefängnis vor allem mutmaßliche politische Widersacher der DDR inhaftiert, verhört, physisch und psychisch drangsaliert, gefoltert – und dabei war es doch ein Nicht-Ort: Auf keinem Stadtplan war die Haftanstalt zu finden. 1992 wurde der gesamte Gefängniskomplex unter Denkmalschutz gestellt, zwei Jahre später die Gedenkstätte eröffnet. Heute leitet sie der Historiker Helge Heidemeyer.

"Das ist ein sehr massiver Ort, der wird als bedrückend wahrgenommen, der hat viele Leidensgeschichten, die auch sehr schnell überwältigen können. Deswegen versuchen wir, das Ganze einzuordnen, damit die Schüler oder die Besucher allgemein nicht mit dem Eindruck hier rausgehen: das ist ein Ort, der ist ganz einzigartig, und alles andere drumrum war anders. Sondern dieser Ort ist integrativer Bestandteil der DDR als Diktatur schlechthin. Das ist nur eine der Symbolstellen, an der Diktatur sichtbar ist."

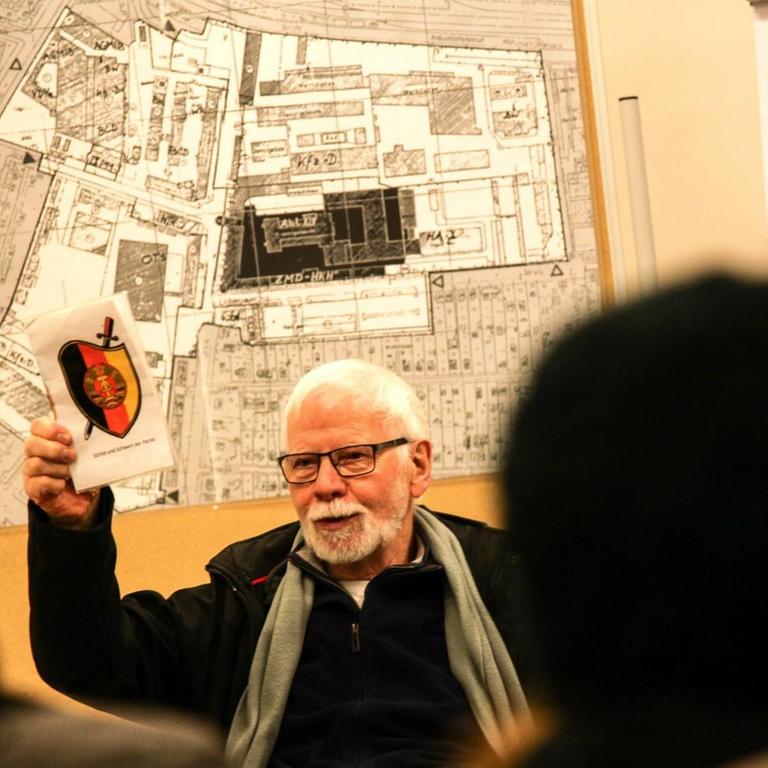

Im Mittelpunkt der Gedenkstättenarbeit stehen die Geschichte der politischen Verfolgung in der DDR, die Strukturen des Repressionsapparates, das Leben in einem totalitären Staat. Nach wie vor setzt die Gedenkstätte dabei auf Zeitzeugen: ehemalige Häftlinge leiten die Führungen – einer von ihnen ist Hans-Jochen Scheidler.

"Für mich persönlich hat es ne Erleichterung gegeben, als ich hier angefangen hab... Die ersten Tage waren ein bisschen hart, all das hier wieder zu erinnern... und noch vieles dazu zu erfahren von anderen Kollegen hier. Aber das hat sich schnell gegeben, und es hat einen positiven Effekt: ich träume fast nicht mehr davon. Bis dahin hab ich also immer wieder Alpträume gehabt und immer wieder von dieser Zeit geträumt. Und das ist jetzt irgendwie gelöscht in meiner Psyche, und ich kann das jetzt viel lockerer angehen."

Nachkriegsgeschichte in Deutscland ist eine Randnotiz

Die Gedenkstättenarbeit hätte sich im Lauf der Jahre sehr verändert, erzählt Helge Heidemeyer.

"Während man vor 20 Jahren davon ausgehen konnte, dass jeder was mit der deutschen Teilung und mit dem kommunistischen Regime anfangen konnte, ist es heute bei weitem nicht mehr so. Das ist wirklich weit weg für Schülergenerationen mittlerweile und deswegen braucht es eine gute Vorbereitung."

Henry Wenzel ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Gedenkstätte: "Wir leisten eigentlich in der Gedenkstättenarbeit in vielerlei Hinsicht Grundlagenarbeit. In Bezug auf bestimmte Begrifflichkeiten, auf politische Bildungsarbeit – das ist ein ganz schwieriger Punkt, denn die Nachkriegsgeschichte und die deutsche Teilung werden manchmal so als Randnotiz immer noch behandelt. Erst heute Morgen hatte ich zum Beispiel einen Anruf eines Referenten, der mir erzählte, dass die Gruppe überhaupt nichts über die DDR weiß – und er wüsste jetzt gar nicht, wie er in drei Stunden im Prinzip 40 Jahre lang diesen ganzen Kontext herstellen solle. Also sowas kommt durchaus vor."

Für heutige Jugendliche gehöre die DDR zur Großelterngeneration, sagt Helge Heidemeyer: umso wichtiger sei es, ihnen den Schrecken der DDR-Diktatur zu vermitteln - und darüber hinaus den Blick auf vergleichbare Erscheinungsformen in der Gegenwart zu lenken.

"Uns ist ja wichtig, nicht nur die DDR als historisches Subjekt darzustellen. Das werden wir tun, das müssen wir tun, das sind wir vor allen Dingen den Opfern schuldig – aber unsere Bildungsarbeit ist natürlich darauf ausgerichtet, junge Menschen für das Leben in der Demokratie fit zu machen. Wir leben jetzt alle 30 Jahre in einer Demokratie, wir erleben Regierungswechsel, wir erleben Kontroversen, die offen ausgetragen werden – das ist aber nicht selbstverständlich! Aber jemand, der in seinen 20 Lebensjahren nichts anders erlebt hat, für den gibt’s da wenig Alternativen."

Ähnlichkeiten zwischen DDR und aktueller Lage in Belarus

Wichtig sei es, die negativen Einflüsse einer Diktatur auf unsere Freiheit, auf unser gesellschaftliches und politisches Leben nachvollziehbar zu machen.

"Und genau in diesem Kontext ist es natürlich wichtig, gerade auch in Seminaren auf Beispiele abzuheben, die aktuell sind. Da braucht man ja gar nicht weit zu gucken – schauen Sie nach Belarus. Da sehen wir Vorgänge, die doch sehr verwandt sind, mit dem, was Menschen in der DDR erlebt haben."

Doch die Erinnerung an die Schrecken der DDR ist nur eine Perspektive im Blick auf dieses Land, es in seiner Gesamtheit zu zeigen, hat sich das privat geführte "DDR-Museum" vorgenommen, in Berlin gelegen zwischen Museumsinsel und Dom. Sein wissenschaftlicher Leiter ist der Historiker Stefan Wolle, der jahrelang an der Akademie der Wissenschaften der DDR war; nach dem Fall der Mauer gehörte er - unter anderem – dem Komitee für die Auflösung des Ministeriums für Staatssicherheit an, seit 2002 ist Wolle auch Mitarbeiter des Forschungsverbundes SED-Staat der Freien Universität Berlin.

"Wie stellen wir eine Zeit dar, die natürlich eine Diktatur war, mit Repression, mit Stasi und Stasi-Knast und Mauer und Mauer-Toten – aber wie stellen wir das dar aus dem Erleben der Menschen selbst? Die uns oft gesagt haben: ‚Das mag ja alles stimmen, diese schrecklichen Dinge, die wir da hören, im Fernsehen sehen: aber unser Leben war trotzdem bunt und interessant und vielfältig, und man konnte auch glücklich leben in der DDR‘."

Das DDR-Museum mit Trabi-Fahrsimulator und eine 5-Raum-Plattenbauwohnung

Das "DDR-Museum" informiert über Staat und Ideologie, über Mauer und Stasi, widmet sich aber vor allem der Alltagskultur: vom DDR-Spielzeug bis zum Trabi-Fahrsimulator und einer 5-Raum-Plattenbauwohnung; interaktive Angebote richten sich vor allem an Kinder und Jugendliche. Das Publikum ist international – insbesondere frühere DDR-Bürger kommen sehr gerne.

"Zum Teil wollen sie es ihren Kindern und Enkelkindern erklären, zum Teil wollen sie sich auch einfach erfreuen an dem Wiedererkennen der Gegenstände. Die kommen rein und sagen: ‚Ach, hier in der Küche, das Geschirr hatten wir auch!‘, und die kucken sich die Bücher an, die in der Schrankwand stehen, die kann man ja bei uns rausnehmen und drin blättern, fühlen sich also persönlich erinnert an die Gegenstände, die für sie damals eine große Bedeutung hatten, denn man muss immer in Rechnung stellen, dass Gegenstände jeglicher Art in der DDR eine größere Rolle spielten als heute."

Die DDR war eine Aufhebgesellschaft

Das Gegenteil einer Wegwerf-Gesellschaft sei die DDR gewesen, erzählt Stefan Wolle: eine Aufheb-Gesellschaft, wo jeder Gegenstand seinen Wert hatte, auch, weil er mit Geschichten verbunden war.

"Selbst eine Schreibmaschine war nicht so ohne weiteres zu bekommen. Man musste schon jemanden kennen in dem Laden und nachfragen ‚Ham Sie mal wieder eine?‘, und dann bekam man den Geheimtipp; ‚Fragen Sie mal nächsten Donnerstag!‘ und dann bekam man die Sachen auch – also das ist dann eher so der Zugang – der ist manchmal natürlich ein bisschen ostalgisch – macht aber überhaupt nichts aus. Wir überwinden die Ostalgie durch Information; wir nehmen die Ostalgie gern in Kauf und versuchen jetzt nicht, ein Bild aufzubauen, dass die DDR nur lauter Trauer, Elend und Not gewesen ist – war es durchaus nicht."

"Selbst eine Schreibmaschine war nicht so ohne weiteres zu bekommen. Man musste schon jemanden kennen in dem Laden und nachfragen ‚Ham Sie mal wieder eine?‘, und dann bekam man den Geheimtipp; ‚Fragen Sie mal nächsten Donnerstag!‘ und dann bekam man die Sachen auch – also das ist dann eher so der Zugang – der ist manchmal natürlich ein bisschen ostalgisch – macht aber überhaupt nichts aus. Wir überwinden die Ostalgie durch Information; wir nehmen die Ostalgie gern in Kauf und versuchen jetzt nicht, ein Bild aufzubauen, dass die DDR nur lauter Trauer, Elend und Not gewesen ist – war es durchaus nicht."

"Es gibt kein richtiges Leben im falschen", formulierte einst der Philosoph Theodor W. Adorno, ein Satz, der seit Jahren im Zusammenhang mit der DDR vor allem im Westen viel zitiert wird. Falsch sei dieser Satz, hatte der frühere Bundespräsident Joachim Gauck schon 2010 in einem Interview der Neuen Zürcher Zeitung gesagt, es habe in der DDR ganz im Gegenteil "sehr viele richtige Leben im falschen" gegeben. Ist das "Bild von der DDR", wie es heute in den verschiedenen Erinnerungskulturen und –narrativen existiert, differenziert genug? Ist es der Blick auf die Zeit der Wiedervereinigung und der Jahre danach? Die DDR habe ja "nicht nur aus Tätern und Opfern" bestanden, meint Thomas Krüger, der Präsident der Bundeszentrale für Politische Bildung. Man müsse "multiperspektivisch, multidirektional" auf die DDR schauen, um ihr gerecht zu werden,

"Von Anfang an werden große Teile der DDR-Bevölkerung überhaupt nicht miterinnert und ihre Erfahrungswelten thematisiert. Viel später kommt erst im Zuge der sogenannten Ostalgie-Welle die Alltagskultur des Ostens in den Blick. Das wird dann ein bisschen banal anhand von Produkten, die man gekauft hat, erzählt – aber: die DDR-Gesellschaft als eine einzige uniforme Gesellschaft zu erzählen und dabei auszublenden, dass es auch queere Communities gab, dass es Vertragsarbeiter gab, die ihre Kontexte aus ganz anderen Regionen der Welt mit in die DDR gebracht haben: die Erinnerungsnarrative im Osten sind selber plural. Und das trifft natürlich genauso auf den Westen zu."

Bundeskanzlerin Angela Merkel bezweifelte in ihrer jüngsten "Rede zum 3. Oktober", dass ganz Grundlegendes überhaupt zur Kenntnis genommen wurde.

"Bis heute, davon bin ich überzeugt, wird zu wenig gesehen, dass die Wiedervereinigung für die allermeisten Menschen in Westdeutschland im Wesentlichen bedeutete, dass es weiterging wie zuvor, während sich für uns Ostdeutsche fast alles veränderte: Politik, Arbeitswelt, Gesellschaft."

Der Schriftsteller Ingo Schulze schrieb in der September-Ausgabe von "Politik & Kultur": "Im Verhältnis zur DDR ging der Alt-BRD mit 1990 die Differenziertheit verloren, plötzlich gab es nur noch richtig und falsch, Freiheit oder Diktatur, Wohlstand oder Mangelwirtschaft".

"Die Erinnerung an die DDR ist von Grund auf gestört"

Und im selben Blatt hatte kurz zuvor der Schriftsteller und Journalist Karsten Krampitz gemeint: "Die Erinnerung an die DDR ist von Grund auf gestört." Thomas Krüger von der Bundeszentrale für politische Bildung stimmt ihm zu.

"Ja, sie hat einen Defekt in jedem Fall, weil bestimmte Perspektiven einfach ausgeblendet oder asymmetrisch untergeordnet werden. Und damit wird bestimmten Menschen, bestimmten Gruppen in der Gesellschaft einfach Unrecht getan – indem ihre Geschichte abgewertet wird. Ein zweites Mal vielleicht sogar abgewertet wird! Und das macht was mit den Menschen, da kommen Abwehrreflexe hoch, die sowohl sich gegen das System als solches, gegen demokratische, parlamentarische Verfahren richten, die sich gegen den Staat, gegen staatliche Institutionen richten – weil man sich einfach nach wie vor ungerecht behandelt fühlt."

Man müsse die "Störstellen ausfindig machen", sagt Thomas Krüger, um zu einem differenzierteren Umgang mit der Erinnerung kommen zu können.

"Das erfordert aber, dass wir von unserem ideologischen Ross runter müssen, dass wir zuhören müssen, dass wir die unterschiedlichen Perspektiven wertschätzen sollten und eben auf diese Art und Weise viel mehr Luft zum Atmen in die Erinnerungskulturen unserer Nachkriegsgeschichte und auch der Zeit nach dem Fall der Mauer hineinbekommen."

Viele junge Menschen spüren bis heute sehr deutlich, welche Spuren die Versäumnisse nach der Wiedervereinigung hinterlassen haben. Ein Schüler der Berliner Nelson Mandela-Schule schildert:

"In meiner Familie ist das noch ein sehr großes Thema. Weil sehr, sehr viele von ihnen auch ihre Jobs verloren haben, weil der Westen einfach komplett, also, sie sagen immer, ser Westen hat den Osten beraubt. Ich glaub, die haben dann deren ganze Sachen für superwenig Geld gekauft und dann Millionen gemacht. Und sie waren dann halt arbeitslos. Ich persönlich sehe diese Teilung nicht mehr, sie wird immer weniger, aber für die Generation vor uns ist das immer noch ein sehr großes Thema."

Die Wahrnehmung solcher weiterhin schmerzenden Wunden, wie sie hier beschrieben werden, haben die deutsche Erinnerungskultur in den letzten Jahren verändert. Es wird stärker auch an das Positive der DDR, das Positive der deutsch-deutschen Geschichte erinnert. Aus diesem Geiste wurde auch das Berliner Freiheits- und Einheitsdenkmal auf den Weg gebracht; die frühere Unions-Abgeordnete im Bundestag, Elisabeth Motschmann:

"Dieses Denkmal ist für die Menschen gedacht und für ganz Deutschland gedacht, um zu erinnern, an eine friedliche Revolution, an einen glücklichen Moment unserer Geschichte, aber auch sicherlich an Menschen, die das erkämpft haben – nicht von den Westdeutschen, sondern von den Ostdeutschen, man kann es nur immer wieder laut sagen: sie waren es, die diesen Kampf geführt haben."

Häme über die "Einheitswippe"

Vom Bundestag am 9. November 2007 beschlossen, hat das Denkmal zunächst aber vor allem Streit gebracht. "Bürger in Bewegung" heißt der Entwurf des Stuttgarter Büros Milla und Partner, der auf der Schlossfreiheit in Berlin gebaut wird. Eine begehbare Skulptur: eine sehr große Schale, auf der Menschen hin- und hergehen können. Petar Bosic, Projektleiter bei Milla & Partner:

"Erstmal müssen sich die Bürger committen, ungefähr 50 von denen müssen sich zu einer Kante begeben, und wenn sie das tun, bewegt sich die Schale ganz langsam nach unten, 1,60m nach unten, 1,60m nach oben. Das funktioniert über vier große Federn, das einzige, was wir jetzt zusätzlich machen müssen, ist eine passive Hydraulik, die nur die Geschwindigkeit drosselt. Weil – ob 50 Leute zum Rand gehen oder 100 oder 150: darf sich die Schale nur so langsam bewegen. Und – wenn 200 Leute vom Rand in die Mitte ganz schnell rennen, darf auch dieselbe ruckartige Bewegung nicht passieren."

Kaum war die Idee geboren, war schon hämisch von der "Einheitswippe" die Rede, und die Kritik war groß und anhaltend, dass die e "Einheitswippe" nicht so sehr die geschichtliche Erinnerung transportieren werde als "ein Bespaßungsbedürfnis befriedigen", wie es in einem Kommentar der FAZ hieß. Kulturstaatsministerin Monika Grütters, CDU, sieht es anders:

"Ich bin auch zuversichtlich, dass die Bürger das gerne annehmen wollen, und dass es mehr als nur ein Spaß-Objekt sein wird. Man wird sich ja mit der Bedeutung und der Botschaft auseinandersetzen und, das finde ich, sollten wir dabei in den Mittelpunkt rücken. Übrigens finde ich es auch richtig, dass man den Mut derjenigen Menschen würdigt, die damals mit ihrem Freiheitsstreben unblutig tatsächlich eine Diktatur auf deutschem Boden beendet haben. Das alleine rechtfertigt mindestens schon mal dieses Denkmal."

Demokratiegeschichte soll sichtbar werden

Monika Grütters will, wie sie sagt, das "Positive der deutschen Geschichte sichtbar" machen, und hat die "Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte" auf den Weg gebracht, im Juni wurde sie vom Bundestag beschlossen. Es seien wieder "neue Demokratieverächter" auf den Plan gekommen, sagt die Kulturstaatsministerin. Es müsse daher einen eigenen, erinnerungskulturellen Strang geben – Demokratiegeschichte müsse an authentischen Orten sichtbar gemacht werden, von der Paulskirche bis zum Freiheits- und Einheitsdenkmal.

"Aber auch Orte wie Leipzig, wo die Montagsdemonstrationen ihren Ausgang gefunden haben, die "Runde Ecke" in Leipzig beispielsweise: Das sind historische Orte unserer Demokratiegeschichte, die müssen in ihrer räumlichen und historisch aufgeladenen Aura, glaube ich, wahrgenommen und erlebt werden. Dann kann man auch Demokratiegeschichte erzählen. Dann kann man auch stolz auf unsere Höhepunkte sein. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil man den jungen Menschen sagen muss: ‚Hey, ihr lebt in einer sehr freiheitlichen Demokratie. Aber das ist nicht selbstverständlich‘."