Es kann nicht sein, dass Bund und Länder, vor allem der Bund, den Kommunen ständig Mehraufgaben überträgt – und sie finanziell anschließend damit allein lässt. Die Lage der kommunalen Haushalte ist schwierig. (…) Und wenn Städte und Gemeinden, wenn Landkreise und große Städte politisch nicht mehr handlungsfähig sind (…), dann geht die Demokratie dort zuerst vor die Hunde.

Diese Sätze stammen nicht von einem Bürgermeister, sondern von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) – in einer Rede auf dem CDU-Landesparteitag in NRW im Spätsommer 2025.

Warnungen, wonach die finanzielle Misere der Kommunen der Akzeptanz der Demokratie schade, gehören seit Jahren zum Standardvokabular der Politik. Eine schnelle Lösung der Probleme ist dennoch nicht in Sicht.

Die aktuelle Finanzlage der Städte und Gemeinden

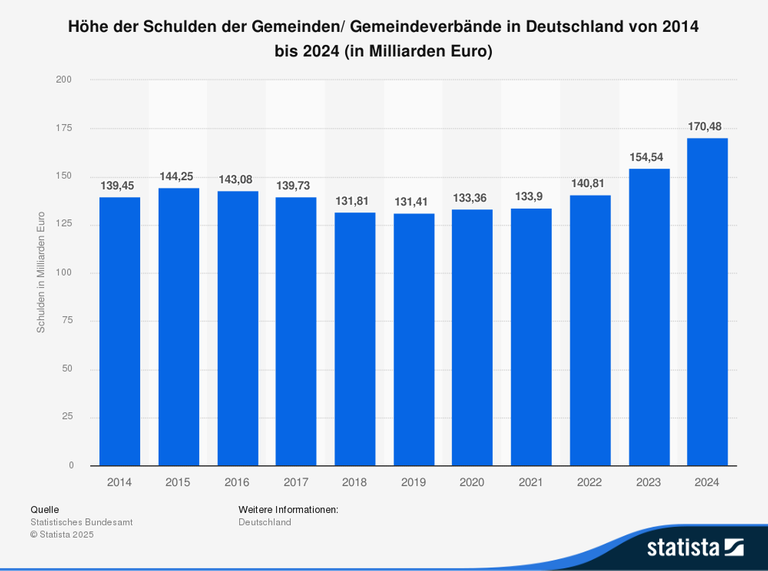

2024 fuhren die deutschen Kommunen unter dem Strich das höchste Defizit seit der Wiedervereinigung 1990 ein – insgesamt 24,8 Milliarden Euro. Die Ausgaben betrugen gut 400 Milliarden Euro, die Einnahmen lagen bei etwa 376 Milliarden. Im Jahr 2025 könnte es sogar ein Defizit von 30 Milliarden Euro werden. Auch die kommunale Verschuldung stieg 2024 stark an.

Die Oberbürgermeister von 13 Landeshauptstädten, darunter auch wirtschaftsstarke Kommunen wie Düsseldorf, München und Stuttgart, veröffentlichten Ende Oktober 2025 einen „Brandbrief“ an Kanzler Merz und die Landesregierungen. Tenor des Schreibens: Die Städte seien am Rande ihrer Leistungsfähigkeit.

Die Finanzsituation der Städte, Landkreise und Gemeinden unterscheide sich aber „regional teilweise erheblich“, heißt es im KfW-Kommunalpanel 2025 des Deutschen Instituts für Urbanistik.

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) räumt ein, dass das Bild differenziert ist, sagt aber auch: „Eine Stadt wie Heidelberg, die wirklich immer zu den ausgeglichenen Haushalten zählte, wenn die keinen genehmigten Haushalt bekommen und in der Tat darüber nachdenken, öffentlichen Nahverkehr zu minimieren, Strecken einzustellen, dann zeigt das den Ernst der Lage.“

Jung, der zugleich Präsident des Deutschen Städtetags ist, spricht bundesweit von einem „dramatischen Bild“ – auch wenn es Ausnahmen gebe. Die Kommunen hätten „etwa 25 Prozent aller staatlichen Ausgaben zu leisten vor Ort und bekommen nur ein Siebtel der Steuereinnahmen“, sagt der Rathauschef.

Die Folgen der Finanzmisere für die Bürger

„Man verhängt Haushaltssperren. Jede einzelne Ausgabe kommt auf den Prüfstand“, sagt Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD). Dies betreffe vor allem die freiwilligen Leistungen der Kommunen.

Als Beispiele für Bereiche, in denen der Rotstift angesetzt wird, nennt der Rathauschef die finanzielle Förderung von Vereinen, Sport und Kultur. Aber auch freiwillige Sozialleistungen, Wirtschaftsförderung oder die Gestaltung öffentlicher Plätze würden „ganz schnell hinten runterfallen“.

Dies würden die Menschen vor Ort merken, sagt der Städtetags-Präsident. „Das verunsichert Menschen. Und das legt auch die Axt an die Wurzel unserer Demokratie.“

Wie sich die Kommunen finanzieren

Die „Selbstverwaltung“ der Gemeinden ist im Grundgesetz geschützt. So heißt es in Artikel 28: „Die Gewährleistung der Selbstverwaltung umfaßt auch die Grundlagen der finanziellen Eigenverantwortung; zu diesen Grundlagen gehört eine den Gemeinden mit Hebesatzrecht zustehende wirtschaftskraftbezogene Steuerquelle.“

Aber die Kommunen sind stark abhängig von der Finanzverteilung, wie sie Bund und Länder im föderalen Staatsaufbau regeln.

Im Jahr 2024 kamen knapp 41 Prozent der kommunalen Einnahmen aus Zuweisungen von Bund und Ländern. Danach folgten Steuern und steuerähnliche Einnahmen mit rund 35 Prozent. 14 Prozent stammten aus Gebühren und ähnlichen Entgelten. Hinzu kamen kleinere Posten wie die Erlöse aus wirtschaftlichen Tätigkeiten der Gemeinden.

Die Ursachen der Negativentwicklung

Wie Bund und Länder sind die Kommunen von weniger üppigen Steuereinnahmen durch die stagnierende Konjunktur betroffen. Ein weiterer Grund für die Finanzmisere sind laut Kommunal-Finanzreport 2025 der Bertelsmann-Stiftung die seit zehn Jahren steigenden Personalausgaben der Städte und Gemeinden.

Zugleich sei die Zahl der Stellen um 22 Prozent gewachsen, teils wegen bundes- und landesrechtlicher Änderungen mit entsprechendem personellem Mehrbedarf (z.B in Kitas). Es sei jedoch auch „plausibel, dass die über Jahre gute Haushaltslage zu einer großzügigeren Stellenplanung in den Kommunen führte“.

Wie Pflichtaufgaben der Kommunen und Personalkosten zusammenhängen, erläutert Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU): „Es gibt ein ganz großes Angebot an sozialen Leistungen, die sind entweder teilweise über den Bund mittelbar finanziert, oft aber nicht komplett finanziert.“

Und dann öffne sich eine Schere, etwa weil die Personalkosten für die Bearbeitung der Fälle nicht komplett erstattet werden. „Mit jeder Tarifsteigerung wird das mehr“, so Conradt.

Was die Kommunen fordern

„Wir brauchen wirtschaftliche Impulse, damit dieses Land wieder nach vorne geht“, sagt Städtetags-Chef Burkhard Jung. Denn auch Bund und Länder hätten angesichts der schlechten Wirtschaftslage mit Defiziten in den Kassen zu kämpfen.

„Wir haben zu hohe Sozialausgaben. Wir haben zu hohe Personalausgaben. Wir müssen mehr digitalisieren. Wir müssen schlanker, effizienter werden. (…) Wir brauchen wirklich umfassende Reformen und Wirtschaftswachstum.“

Jung fordert zudem kurzfristig einen höheren Anteil der Kommunen an der Umsatzsteuer. Außerdem schloss er Kürzungen bei der Hilfe zur Pflege und bei den Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderung nicht aus.

Regelmäßig wird in den Debatten auch die Einhaltung oder Nachschärfung des Konnexitätsprinzips (Motto: Wer bestellt, bezahlt) gefordert. Weitere Vorschläge zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen reichen von einer Reform der Gewerbesteuer bis zu Änderungen der Finanzausgleichs-Systeme innerhalb der Bundesländer zwischen reicheren und ärmeren Kommunen sowie im Länderfinanzausgleich. Es ist also kompliziert.

Zugleich hängt die Debatte über die Kommunalfinanzen auch eng zusammen mit anderen öffentlichen Dauerdiskussionen: etwa über das schwindende Vertrauen in das Funktionieren des Staates, die Bildungskrise, den Sanierungsstau bei der Infrastruktur-Modernisierung, die Zukunft des Sozialstaats oder Defizite bei der Digitalisierung. Und neuerdings kommt auch noch eine "Stadtbild"-Debatte dazu.

Wie der Bund den Kommunen helfen will

Seit Jahren versprechen verschiedene Bundesregierungen den Kommunen eine sogenannte Altschuldenregelung, die chronisch finanzschwachen Städten und Gemeinden helfen soll. Bundeskanzler Merz hatte dazu im Sommer ein Gesetz angekündigt, das Anfang 2026 in Kraft treten soll. Dies könne aber nur eine „kleine Hilfe“ des Bundes sein. Zugleich mahnte er die Kommunen zum Sparen.

Weitere Entlastungen hat die schwarz-rote Bundesregierung im Koalitionsvertrag zugesagt – allerdings eher vage formuliert. So sollen zum Beispiel Verwaltungsverfahren verbessert werden, „um Bürokratie abzubauen und kommunale Kosten zu senken“. Außerdem berät eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe über mögliche Änderungen bei der Finanzverteilung, was auch die Kommunen betrifft.

Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) über die klammen Kommunen

Ein „großer Wurf“, eine grundlegende Neuordnung der Finanzarchitektur zwischen Bund, Ländern und Kommunen ist nicht in Sicht. Letztlich dürfte es den meisten Bürgerinnen und Bürgern – die ja zugleich Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sind – aber auch egal sein, aus welcher Kasse welcher staatlichen Ebene das Geld für Kitas, ÖPNV, Kultur oder Soziales kommt.

Martin Teigeler