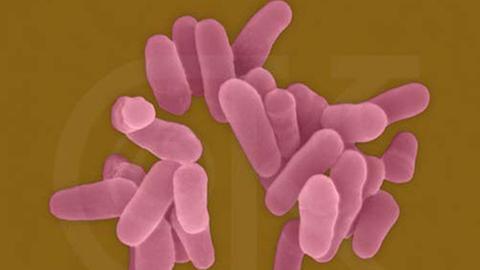

Tuberkulose ist eine Krankheit der Armen, auch in Deutschland. Unter den im weltweiten Vergleich wenigen Opfern finden sich darum häufig Obdachlose. So war es auch bei dem Ausbruch der Krankheit Mitte, Ende der 90er in Norddeutschland. Wissenschaftler und Vertreter der Gesundheitsbehörden konnten die Infektionskette bis zu einer Kneipe im Hamburger Stadtteil Sankt Pauli zurückverfolgen, sagt Dr. Stefan Niemann, der das Expertenteam geleitet hat.

"Letztendlich muss man sich das wie so eine typische Kneipe vorstellen, wo viel getrunken wurde, die Leute sitzen zusammen in einem schlecht belüfteten, engen Raum, und da kann man sich eben vorstellen, wenn da dann ein Tuberkulosepatient dort ist, der die Tuberkulosebakterien aushustet, können dadurch eben sehr viele andere Personen infiziert werden, und letztendlich ist das dann über sehr lange Zeit so erfolgt."

Die Gesundheitsbehörden versuchten herauszufinden, wie und bei wem sich die einzelnen Kranken angesteckt hatten. Eine schwierige Aufgabe, denn zum Beispiel Obdachlose treten den Behörden häufig sehr misstrauisch gegenüber und sind alles andere als auskunftsfreudig. Zusätzlich untersuchten Forscher die Erreger genetisch. Zwischen 1997 und 2010 identifizierten sie bei 86 Menschen einen Tuberkuloseerreger mit demselben genetischen Fingerabdruck. Diese Methode berücksichtigt jedoch nur eine sehr markante Stelle des Genoms – insgesamt gerade einmal ein Prozent. Mit diesen Mitteln ergab sich kein wirklich stimmiges Bild vom Verlauf des Ausbruchs.

Jetzt haben der Epidemiologe vom Forschungszentrum Borstel und seine Kollegen aus Deutschland und Frankreich die Fälle noch einmal mit neusten genetischen Verfahren untersucht, die das gesamte Genom berücksichtigen.

"Basierend auf diesen Analysen konnten wir eben viel genauer die Ausbreitung des Stammes verfolgen und haben eben auch gesehen, dass innerhalb dieses Outbreaks ein sehr erfolgreicher Klon war und eben Stämme, die nicht so erfolgreich waren, und das ist letztendlich, wenn man verstehen will, wie sich solche Erreger in Populationen ausbreiten, von entscheidender Bedeutung."

Das sei besonders wichtig, wenn man Epidemien mit Tuberkuloseerregern überwachen und eindämmen wolle, die gegen Antibiotika resistent sind. Schon mit den konventionellen Methoden hatten die Hamburger Gesundheitsbehörden versucht, Risikogruppen zu identifizieren und weitere Ansteckungen einzuschränken. Die Kneipe, in der der Ausbruch seinen Anfang nahm, ist inzwischen geschlossen.

Stefan Niemann und seine Kollegen haben nicht nur den Hamburg-Klon identifiziert.

"Wir konnten durch Genomanalysen feststellen, dass bestimmte Veränderungen im Genom dieses Stammes aufgetreten sind, und die sind in Genen, die letztendlich vermutlich die Virulenz erhöht haben, und das probieren wir im Moment in Modellsystemen nachzuvollziehen. Letztendlich muss man sagen, dass unser Verständnis von Faktoren, die eben die Virulenz und Fitness von solchen Stämmen beeinflussen, noch sehr gering ist."

Die Forscher haben Proben bis zum Jahr 2010 in ihre Studie eingeschlossen, doch ganz zu Ende ist der Ausbruch anscheinend nicht.

"Die Daten, die wir im Moment haben, zeigen, dass wir immer noch Fälle finden, die mit diesem Stamm infiziert sind, allerdings auf jetzt abfallendem Niveau. Woran das so genau liegt, wissen wir auch nicht, aber es kann eben gut sein, dass dieses Reservoir an empfänglichen Personen einfach auch erschöpft ist und wir jetzt so langsam einen abfallenden Trend sehen."

"Letztendlich muss man sich das wie so eine typische Kneipe vorstellen, wo viel getrunken wurde, die Leute sitzen zusammen in einem schlecht belüfteten, engen Raum, und da kann man sich eben vorstellen, wenn da dann ein Tuberkulosepatient dort ist, der die Tuberkulosebakterien aushustet, können dadurch eben sehr viele andere Personen infiziert werden, und letztendlich ist das dann über sehr lange Zeit so erfolgt."

Die Gesundheitsbehörden versuchten herauszufinden, wie und bei wem sich die einzelnen Kranken angesteckt hatten. Eine schwierige Aufgabe, denn zum Beispiel Obdachlose treten den Behörden häufig sehr misstrauisch gegenüber und sind alles andere als auskunftsfreudig. Zusätzlich untersuchten Forscher die Erreger genetisch. Zwischen 1997 und 2010 identifizierten sie bei 86 Menschen einen Tuberkuloseerreger mit demselben genetischen Fingerabdruck. Diese Methode berücksichtigt jedoch nur eine sehr markante Stelle des Genoms – insgesamt gerade einmal ein Prozent. Mit diesen Mitteln ergab sich kein wirklich stimmiges Bild vom Verlauf des Ausbruchs.

Jetzt haben der Epidemiologe vom Forschungszentrum Borstel und seine Kollegen aus Deutschland und Frankreich die Fälle noch einmal mit neusten genetischen Verfahren untersucht, die das gesamte Genom berücksichtigen.

"Basierend auf diesen Analysen konnten wir eben viel genauer die Ausbreitung des Stammes verfolgen und haben eben auch gesehen, dass innerhalb dieses Outbreaks ein sehr erfolgreicher Klon war und eben Stämme, die nicht so erfolgreich waren, und das ist letztendlich, wenn man verstehen will, wie sich solche Erreger in Populationen ausbreiten, von entscheidender Bedeutung."

Das sei besonders wichtig, wenn man Epidemien mit Tuberkuloseerregern überwachen und eindämmen wolle, die gegen Antibiotika resistent sind. Schon mit den konventionellen Methoden hatten die Hamburger Gesundheitsbehörden versucht, Risikogruppen zu identifizieren und weitere Ansteckungen einzuschränken. Die Kneipe, in der der Ausbruch seinen Anfang nahm, ist inzwischen geschlossen.

Stefan Niemann und seine Kollegen haben nicht nur den Hamburg-Klon identifiziert.

"Wir konnten durch Genomanalysen feststellen, dass bestimmte Veränderungen im Genom dieses Stammes aufgetreten sind, und die sind in Genen, die letztendlich vermutlich die Virulenz erhöht haben, und das probieren wir im Moment in Modellsystemen nachzuvollziehen. Letztendlich muss man sagen, dass unser Verständnis von Faktoren, die eben die Virulenz und Fitness von solchen Stämmen beeinflussen, noch sehr gering ist."

Die Forscher haben Proben bis zum Jahr 2010 in ihre Studie eingeschlossen, doch ganz zu Ende ist der Ausbruch anscheinend nicht.

"Die Daten, die wir im Moment haben, zeigen, dass wir immer noch Fälle finden, die mit diesem Stamm infiziert sind, allerdings auf jetzt abfallendem Niveau. Woran das so genau liegt, wissen wir auch nicht, aber es kann eben gut sein, dass dieses Reservoir an empfänglichen Personen einfach auch erschöpft ist und wir jetzt so langsam einen abfallenden Trend sehen."