In Ljubljana erinnert nichts mehr an den zehn-Tage-Krieg, im Gegenteil: Touristen aus London, Hammerfest oder Stuttgart, aus Pakistan, Südamerika und den USA besuchen die slowenische Hauptstadt, weil sie so schön und weil sie so sicher ist – auch in diesem Sommer. Straßenmusiker versuchen im Stadtpark Geld zu verdienen. Deutsche Drogerieketten, amerikanische Fastfood-Restaurants, eine Hundebäckerei – längst kann man hier mit Euro zahlen.

Dabei ist aus der früheren jugoslawischen Republik Slowenien erst vor 25 Jahren ein eigener Staat geworden. Der Preis dafür war zunächst unerwartet hoch. In einem kurzen Krieg kämpfte die jugoslawische Volksarmee auf der einen gegen slowenische Territorialverteidigung und Polizei auf der anderen Seite. Bis zu 200 Menschen dürften dabei ums Leben gekommen sein. Die genaue Zahl steht bis heute nicht fest, denn wie viele Slowenen, beim Versuch aus jugoslawischen Verbänden zu desertieren, erschossen wurden, bleibt unbekannt.

Der Slowene Igor Juric hatte den jugoslawischen Militärdienst in den 80er-Jahren, irgendwo in Bosnien abgeleistet. 1991 war er Mitte 20.

"Für uns alle hier in Slowenien war das ein totaler Schock.”

Dabei ist aus der früheren jugoslawischen Republik Slowenien erst vor 25 Jahren ein eigener Staat geworden. Der Preis dafür war zunächst unerwartet hoch. In einem kurzen Krieg kämpfte die jugoslawische Volksarmee auf der einen gegen slowenische Territorialverteidigung und Polizei auf der anderen Seite. Bis zu 200 Menschen dürften dabei ums Leben gekommen sein. Die genaue Zahl steht bis heute nicht fest, denn wie viele Slowenen, beim Versuch aus jugoslawischen Verbänden zu desertieren, erschossen wurden, bleibt unbekannt.

Der Slowene Igor Juric hatte den jugoslawischen Militärdienst in den 80er-Jahren, irgendwo in Bosnien abgeleistet. 1991 war er Mitte 20.

"Für uns alle hier in Slowenien war das ein totaler Schock.”

Für Slowenien war der Krieg schnell vorbei

Zwei Tage nachdem Slowenien und Kroatien ihre Unabhängigkeit erklärt hatten, brachen die Gefechte in Slowenien aus. Juric wurde kurz darauf der Einberufungsbefehl der slowenischen Territorialverteidigung zugestellt.

"Mir kam sofort diese Frage. Wenn ich jetzt gehe, kriege ich ein Gewehr. Bin ich dazu bereit, jemanden zu töten?"

Igor Juric blieb nicht viel Zeit zum Überlegen. Schließlich machte er sich auf den Weg, um Slowenien gegen jugoslawische Truppen zu verteidigen. Denn, so seine Überlegung: Was wäre geschehen, wenn sich alle Slowenen geweigert hätten die Waffe in die Hand zu nehmen? Kämpfen musste er dann aber nicht. Für ihn und seine Heimat war der Krieg schnell vorbei. Schon im Herbst 1991 sollte der letzte Soldat der jugoslawischen Volksarmee Slowenien verlassen.

Das war möglich, weil in der einst jugoslawischen Republik Slowenien zum allergrößten Teil Slowenen lebten. Serben, Kroaten, Bosnier, Mazedonier, Kosovoalbaner wohnten und arbeiteten zwar auch hier, aber das waren kleine Minderheiten. Die große Bedeutung ethnischer Fragen war selbst Dimitrij Rupel nicht bewusst, obwohl er 1991 slowenischer Außenminister war und die Verhältnisse in den jugoslawischen Republiken gut kannte.

"Mir kam sofort diese Frage. Wenn ich jetzt gehe, kriege ich ein Gewehr. Bin ich dazu bereit, jemanden zu töten?"

Igor Juric blieb nicht viel Zeit zum Überlegen. Schließlich machte er sich auf den Weg, um Slowenien gegen jugoslawische Truppen zu verteidigen. Denn, so seine Überlegung: Was wäre geschehen, wenn sich alle Slowenen geweigert hätten die Waffe in die Hand zu nehmen? Kämpfen musste er dann aber nicht. Für ihn und seine Heimat war der Krieg schnell vorbei. Schon im Herbst 1991 sollte der letzte Soldat der jugoslawischen Volksarmee Slowenien verlassen.

Das war möglich, weil in der einst jugoslawischen Republik Slowenien zum allergrößten Teil Slowenen lebten. Serben, Kroaten, Bosnier, Mazedonier, Kosovoalbaner wohnten und arbeiteten zwar auch hier, aber das waren kleine Minderheiten. Die große Bedeutung ethnischer Fragen war selbst Dimitrij Rupel nicht bewusst, obwohl er 1991 slowenischer Außenminister war und die Verhältnisse in den jugoslawischen Republiken gut kannte.

"Den Hass haben wir erst später begriffen"

"Ich persönlich hatte dieses ethnische Element unterschätzt. Den Hass zwischen Serben und Kroaten, Serben und Muslimen, auch Kroaten und Muslimen. Wie verwickelt das ist, haben wir erst später begriffen."

Die folgenden Kriege in Bosnien und im Kosovo sollten zeigen, wie wichtig dieses "ethnische Element" tatsächlich war. Zunächst brach der Krieg aber in Kroatien aus.

Mit der Eisenbahn ist die kroatische Hauptstadt Zagreb von Ljubljana aus in gut zwei Stunden zu erreichen. Doch Anfang der 90er-Jahre wurde etwas anderes offenbar, das in den Jahrzehnten zuvor kaum mehr aufgefallen war: Die Unterschiede in der Bevölkerungsstruktur der beiden Republiken. In Slowenien lebten etwa zwei Millionen, in der benachbarten jugoslawischen Republik Kroatien gut viereinhalb Millionen Menschen. Rund zwölf Prozent der Bürger Kroatiens bezeichneten sich bei der letzten jugoslawischen Volkszählung als "Serben". In Slawonien, nahe der Donau und in der Kraijna, nahe der bosnischen Grenze lebten besonders viele von ihnen.

Die folgenden Kriege in Bosnien und im Kosovo sollten zeigen, wie wichtig dieses "ethnische Element" tatsächlich war. Zunächst brach der Krieg aber in Kroatien aus.

Mit der Eisenbahn ist die kroatische Hauptstadt Zagreb von Ljubljana aus in gut zwei Stunden zu erreichen. Doch Anfang der 90er-Jahre wurde etwas anderes offenbar, das in den Jahrzehnten zuvor kaum mehr aufgefallen war: Die Unterschiede in der Bevölkerungsstruktur der beiden Republiken. In Slowenien lebten etwa zwei Millionen, in der benachbarten jugoslawischen Republik Kroatien gut viereinhalb Millionen Menschen. Rund zwölf Prozent der Bürger Kroatiens bezeichneten sich bei der letzten jugoslawischen Volkszählung als "Serben". In Slawonien, nahe der Donau und in der Kraijna, nahe der bosnischen Grenze lebten besonders viele von ihnen.

In einem unabhängigen kroatischen Staat zu leben, kam für einige einflussreiche Serben nicht infrage. Obwohl "Brüderlichkeit und Einheit" jahrzehntelang das Leitbild der jugoslawischen Föderation war, wurden sie darin von mächtigen Politikern in Belgrad und auch hohen Offizieren der Jugoslawischen Volksarmee bestärkt. Schon lange bevor sich Kroatien für unabhängig erklärte, begannen Serben in der Kraijna die Gründung ihrer eigenen Republik vorzubereiten – und zwar mit Gewalt. Belgrad spielte dabei eine gewichtige Rolle:

"Kroatien musste sich verteidigen, weil es Opfer war, eines brutalen Angriffskriegs." Der amtierende kroatische Außenminister Miro Kovac sieht darin die Ursache für vieles unter dem sein Land bis heute zu leiden hat. Auch wenn Milosevic und viele andere Belgrader Politiker lange bestritten hatten, dass sie und die Armee irgendetwas mit den Kämpfen, der Vertreibung, Internierung und Misshandlung von Kroaten zu tun hatten, so steht dies inzwischen zweifelsfrei fest. Nach den zynisch sogenannten ethnischen Säuberungen sollten rein-serbische Gebiete entstehen, was der damals in Belgrad weit verbreiteten groß-serbischen Ideologie entsprach. Eine Expertenkommission der Vereinten Nationen stellte schon 1992 fest, welche Rolle die jugoslawische Volksarmee in Kroatien gespielt hatte:

Abschlussbericht der UN-Expertenkommission 1992

"Sowohl in taktischer Hinsicht, als auch in ihrer Intensität unterschied sich die Rolle der Jugoslawischen Volksarmee dramatisch von der Rolle, die sie zuvor bei den Auseinandersetzungen in Slowenien gespielt hatte. Lokale serbische Aufstände wurden direkt mit Waffen und Ausrüstung aus den Beständen versorgt".

"Kroatien musste sich verteidigen, weil es Opfer war, eines brutalen Angriffskriegs." Der amtierende kroatische Außenminister Miro Kovac sieht darin die Ursache für vieles unter dem sein Land bis heute zu leiden hat. Auch wenn Milosevic und viele andere Belgrader Politiker lange bestritten hatten, dass sie und die Armee irgendetwas mit den Kämpfen, der Vertreibung, Internierung und Misshandlung von Kroaten zu tun hatten, so steht dies inzwischen zweifelsfrei fest. Nach den zynisch sogenannten ethnischen Säuberungen sollten rein-serbische Gebiete entstehen, was der damals in Belgrad weit verbreiteten groß-serbischen Ideologie entsprach. Eine Expertenkommission der Vereinten Nationen stellte schon 1992 fest, welche Rolle die jugoslawische Volksarmee in Kroatien gespielt hatte:

Abschlussbericht der UN-Expertenkommission 1992

"Sowohl in taktischer Hinsicht, als auch in ihrer Intensität unterschied sich die Rolle der Jugoslawischen Volksarmee dramatisch von der Rolle, die sie zuvor bei den Auseinandersetzungen in Slowenien gespielt hatte. Lokale serbische Aufstände wurden direkt mit Waffen und Ausrüstung aus den Beständen versorgt".

Ein hoher Preis für die Kroaten

Durch eine Reihe von Urteilen des Haager Jugoslawien-Tribunals wurde diese Einschätzung später bestätigt. 1992, im Jahr nach der Unabhängigkeitserklärung, war etwa ein Drittel Kroatiens in serbischer Hand. 330.000 Kroaten waren geflohen. Ein hoher Preis für die Unabhängigkeit, auch aus Sicht des kroatischen Außenministers Kovac:

"Natürlich haben wir am meisten bezahlt durch den Verlust von ungefähr 15.000 Soldaten und Zivilisten und natürlich auch durch die Zerstörungen der Städte. Und wir haben natürlich auch bezahlt durch die Zeit, weil wir viel Kraft einsetzen mussten für die Verteidigung des Landes. In der Zwischenzeit haben dann andere Länder die Chance gehabt sich besser anzupassen und leichter zu transformieren".

Die tieferen Ursachen für den Zerfall Jugoslawiens reichen weit zurück. Der Dritte Weg Jugoslawiens wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von vielen bewundert, doch gerade im Rückblick fällt auf, wie viele Konflikte immer wieder aufbrachen. Es ging um Verteilungskämpfe zwischen den wohlhabenden Republiken zu denen Slowenien und Kroatien zählten und den jugoslawischen Armenhäusern, wie Montenegro und der serbischen Provinz Kosovo – eine Art Nord-Süd-Konflikt.

"Natürlich haben wir am meisten bezahlt durch den Verlust von ungefähr 15.000 Soldaten und Zivilisten und natürlich auch durch die Zerstörungen der Städte. Und wir haben natürlich auch bezahlt durch die Zeit, weil wir viel Kraft einsetzen mussten für die Verteidigung des Landes. In der Zwischenzeit haben dann andere Länder die Chance gehabt sich besser anzupassen und leichter zu transformieren".

Die tieferen Ursachen für den Zerfall Jugoslawiens reichen weit zurück. Der Dritte Weg Jugoslawiens wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von vielen bewundert, doch gerade im Rückblick fällt auf, wie viele Konflikte immer wieder aufbrachen. Es ging um Verteilungskämpfe zwischen den wohlhabenden Republiken zu denen Slowenien und Kroatien zählten und den jugoslawischen Armenhäusern, wie Montenegro und der serbischen Provinz Kosovo – eine Art Nord-Süd-Konflikt.

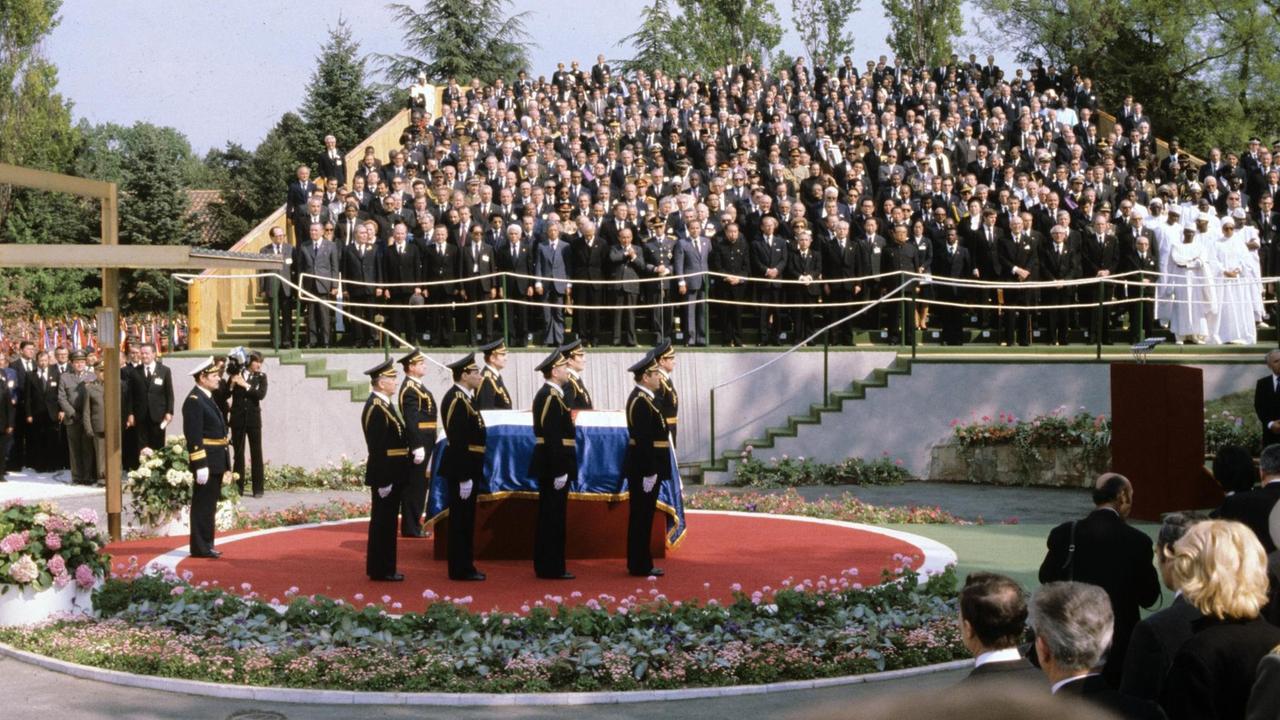

Es ging um die Rivalität zwischen Nationalitäten. Der Kroatischen Frühling in den 60er-Jahren war mit Forderungen nach mehr Demokratie verbunden. Sie tauchten auch in anderem Zusammenhang regelmäßig auf. Der Staatschef und Generalsekretär des Bundes der jugoslawischen Kommunisten Josip Brosz Tito stammte aus einer kroatischen Familie. Belgrad war das Zentrum seiner Macht, der Slowene Kardelj, einer seiner wichtigsten Berater, hatte die föderale Struktur Jugoslawiens entworfen. Mitte der 70er-Jahre wurde die Verfassung noch einmal geändert. Bis zu seinem Tod hatte Tito versucht, die nationalen Gegensätze in Jugoslawien auszugleichen. Als er am 4. Mai 1980 in Ljubljana starb, ging eine Epoche zu Ende. Die Tagesschau berichtete ausführlich über die Trauerfeierlichkeiten:

Tagesschau zum Tode Titos

"Ljubljana, heute Morgen: Der Sarg mit dem verstorbenen jugoslawischen Staats- und Parteichef Tito wird aus dem Parlamentsgebäude der slowenischen Provinzhauptstadt getragen.

Nach der kurzen Feier wird der Sarg zum Bahnhof von Ljubljana gebracht. Ankunft in der kroatischen Hauptstadt Zagreb. Die Strecke zwischen Ljubljana und Belgrad, die der Zug mit dem Leichnam Titos zurücklegt, säumen Hunderttausende von Menschen. Korrespondenten berichten, Bauern verlassen die Felder, Arbeiter kommen aus den Fabriken um den Zug zu sehen."

Der Bürgermeister von Zagreb hatte vor dem Sarg Titos gesagt, Jugoslawien fürchte niemanden und sei bereit "seine Errungenschaften zu verteidigen". Im Kalten Krieg lag es nahe, dass sich die blockfreie sozialistische Föderation nach dem Tod Titos von außen bedroht sah. Entscheidend sollten aber innere Gegensätze werden. Der slowenische Historiker Jure Gasparic meint, dass sie durch die wirtschaftliche Entwicklung verschärft wurden:

"Diese Persönlichkeit war ein Synonym für das politische System. Das politische System war bis Tod Titos 1980 ein Eldorado. Leute konnten reisen, hatten gute Jobs, Sicherheit, keine politischen Freiheiten, aber wen interessiert Politik überhaupt?"

Tagesschau zum Tode Titos

"Ljubljana, heute Morgen: Der Sarg mit dem verstorbenen jugoslawischen Staats- und Parteichef Tito wird aus dem Parlamentsgebäude der slowenischen Provinzhauptstadt getragen.

Nach der kurzen Feier wird der Sarg zum Bahnhof von Ljubljana gebracht. Ankunft in der kroatischen Hauptstadt Zagreb. Die Strecke zwischen Ljubljana und Belgrad, die der Zug mit dem Leichnam Titos zurücklegt, säumen Hunderttausende von Menschen. Korrespondenten berichten, Bauern verlassen die Felder, Arbeiter kommen aus den Fabriken um den Zug zu sehen."

Der Bürgermeister von Zagreb hatte vor dem Sarg Titos gesagt, Jugoslawien fürchte niemanden und sei bereit "seine Errungenschaften zu verteidigen". Im Kalten Krieg lag es nahe, dass sich die blockfreie sozialistische Föderation nach dem Tod Titos von außen bedroht sah. Entscheidend sollten aber innere Gegensätze werden. Der slowenische Historiker Jure Gasparic meint, dass sie durch die wirtschaftliche Entwicklung verschärft wurden:

"Diese Persönlichkeit war ein Synonym für das politische System. Das politische System war bis Tod Titos 1980 ein Eldorado. Leute konnten reisen, hatten gute Jobs, Sicherheit, keine politischen Freiheiten, aber wen interessiert Politik überhaupt?"

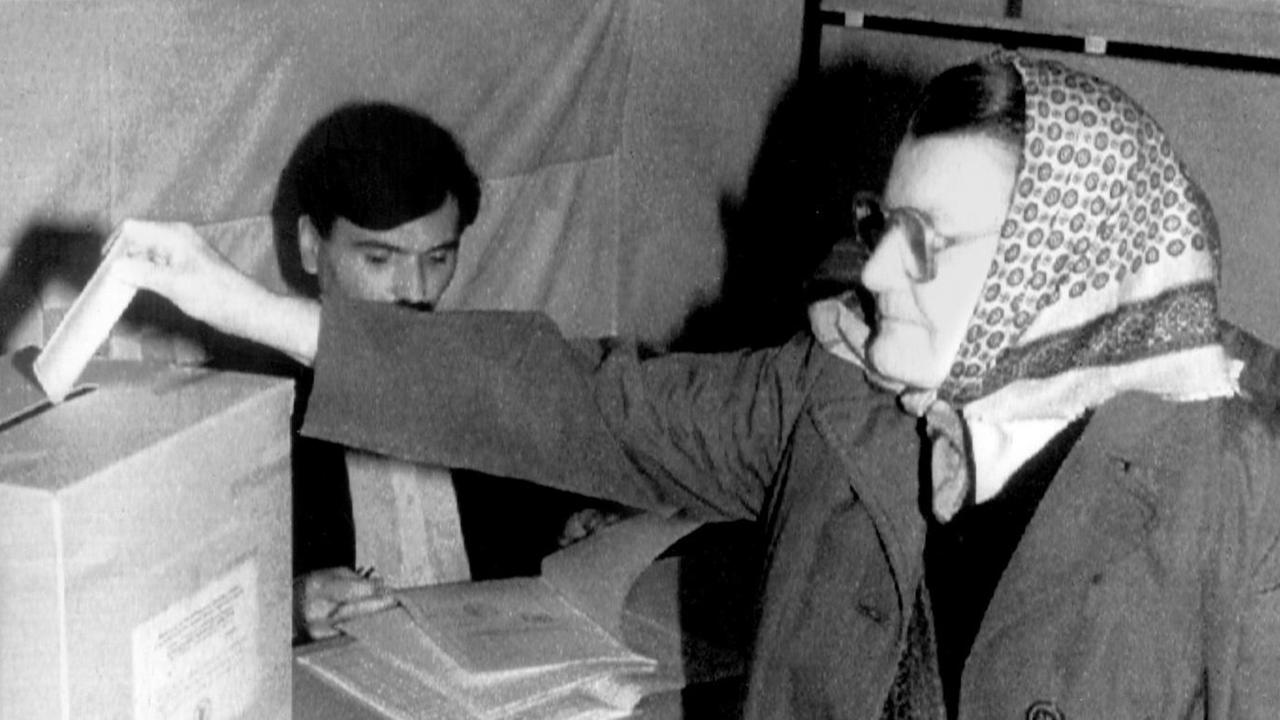

88,2 Prozent der Slowenen stimmten für den eigenen Staat

Zumindest, wenn man gut lebt. Dieses Gefühl verschwand aber schnell. Für die jugoslawische Republik Slowenien lässt sich das in Meinungsumfragen nachweisen, die dort regelmäßig durchgeführt wurden:

"In 70er-Jahre haben die Leute in Slowenien geantwortet, dass sie eine Perspektive in Slowenien sehen, dass sie besser leben in fünf Jahren, aber in den 80er-Jahren bot dieses politische System keine Perspektive mehr".

Dieses System war zu Ende - aus Sicht des Historikers war das letztendlich der entscheidende Grund für einen Prozess, der in die slowenische Unabhängigkeitserklärung mündete. Politisch war die slowenische Führung unter Milan Kucan besonders tolerant. Sehr deutlich zeigte sich das zum Beispiel in vielen Artikeln der Jugendzeitschrift "Mladina". Kucan überwarf sich schließlich mit den Genossen der anderen jugoslawischen Republiken. Die gemeinsame Führung des Bundesstaats funktionierte immer schlechter, weil die Spannungen zunahmen. Gerade serbische Kommunisten, wie Slobodan Milosevic, entdeckten den Nationalismus, der ihnen politische Unterstützung versprach und die Mängel des alten Systems vergessen machen sollte. Im Frühjahr 1989 verließen die slowenischen Abgeordneten nach heftigen Auseinandersetzungen das Bundesparlament. Im September beschloss die slowenische Führung freie Wahlen abzuhalten, die dann im April 1990 stattfanden. Gut ein halbes Jahr später fand das Unabhängigkeitsreferendum statt. 88,2 Prozent der wahlberechtigten Slowenen stimmten für den eigenen Staat. Versuche mit Belgrad über eine Lockerung der Föderation zu verhandeln, scheiterten. Aus dem Ausland wurde die slowenische Führung trotzdem ermahnt, ihre Pläne fallen zu lassen.

"In 70er-Jahre haben die Leute in Slowenien geantwortet, dass sie eine Perspektive in Slowenien sehen, dass sie besser leben in fünf Jahren, aber in den 80er-Jahren bot dieses politische System keine Perspektive mehr".

Dieses System war zu Ende - aus Sicht des Historikers war das letztendlich der entscheidende Grund für einen Prozess, der in die slowenische Unabhängigkeitserklärung mündete. Politisch war die slowenische Führung unter Milan Kucan besonders tolerant. Sehr deutlich zeigte sich das zum Beispiel in vielen Artikeln der Jugendzeitschrift "Mladina". Kucan überwarf sich schließlich mit den Genossen der anderen jugoslawischen Republiken. Die gemeinsame Führung des Bundesstaats funktionierte immer schlechter, weil die Spannungen zunahmen. Gerade serbische Kommunisten, wie Slobodan Milosevic, entdeckten den Nationalismus, der ihnen politische Unterstützung versprach und die Mängel des alten Systems vergessen machen sollte. Im Frühjahr 1989 verließen die slowenischen Abgeordneten nach heftigen Auseinandersetzungen das Bundesparlament. Im September beschloss die slowenische Führung freie Wahlen abzuhalten, die dann im April 1990 stattfanden. Gut ein halbes Jahr später fand das Unabhängigkeitsreferendum statt. 88,2 Prozent der wahlberechtigten Slowenen stimmten für den eigenen Staat. Versuche mit Belgrad über eine Lockerung der Föderation zu verhandeln, scheiterten. Aus dem Ausland wurde die slowenische Führung trotzdem ermahnt, ihre Pläne fallen zu lassen.

"Die meisten unserer westlichen Freunde sagten uns, ihr solltet nicht weggehen und damit Jugoslawien in Aufruhr versetzen. Denn das würde Umbrüche in der Sowjetunion verursachen und wenn es erst soweit ist, werden die Atomwaffen in falsche Hände gelangen und dann haben wir den Dritten Weltkrieg. Der Dritte Weltkrieg also, wenn ihr unabhängig werdet. Das war ihre Argumentation. Es gab nur zwei Ausnahmen, Deutschland und Österreich".

Die wichtige Rolle von Hans-Dietrich Genscher

Wie der frühere slowenische Außenminister Dimitrij Rupel können sich daran viele seiner Landsleute und auch viele Kroaten noch ganz genau erinnern. Straßen sind bis heute nach dem damals amtierenden deutschen Außenminister Hans-Dietrich Genscher benannt:

"Deutschland hält es für unverzichtbar, dass in Jugoslawien die Menschenrechte beachtet werden, dass die Minderheitenrechte beachtet werden, und dass das Selbstbestimmungsrecht beachtet wird".

"Das Selbstbestimmungsrecht" – im Interview mit dem Deutschlandfunk nannte Genscher diesen Punkt zwar erst an dritter Stelle, doch das war schon im Juni 1991 - und zwar vor der Unabhängigkeitserklärung Sloweniens und Kroatiens. Wenig verwunderlich, dass Genscher die EG-Partner in den folgenden Wochen und Monaten von seiner Linie zu überzeugen versuchte. Sein Nachfolger im Amt des Außenministers Klaus Kinkel bestätigt das im Rückblick.

"Es war ganz zweifellos so, dass Genscher stark gedrückt hat, aber es wurde natürlich auch innenpolitisch massiv unterstützt, teilweise aus den Fraktionen nach vorne gedrückt. Kohl war übrigens derselben Meinung."

Beim Gespräch im alten Weltsaal des Auswärtigen Amts in Bonn erinnert sich Kinkel noch genau daran. Die deutsche Wiedervereinigung hatten Genscher und Kohl nur gegen den Widerstand enger Partner durchsetzen können. Im Dezember 1991 verhielt es sich mit der Anerkennung der jungen Republiken Slowenien und Kroatien ähnlich.

"Na ja, es war schon so, dass damals sowohl die Sowjetunion, wie auch Frankreich sich sehr stark auf serbische Seite gestellt hatten. Das hatte historische und andere Gründe. Uns wurde ja vorgeworfen, dass wir in besonderer Weise Kroatien nahestehen und Slowenien."

Die Außenpolitik der Bonner Republik wurde selbstbewusster. Dass die EG-Partner, Frankreich, aber auch Großbritannien schließlich auf die Linie der Deutschen einschwenkten, mag auch am Kriegsgeschehen in Kroatien gelegen haben und dem Eindruck, den die schrecklichen Bilder machten. Mitte November 1991 ergaben sich die letzten in Vukovar verbliebenen kroatischen Kämpfer den serbischen Angreifern - halb verhungert und völlig erschöpft.

"Deutschland hält es für unverzichtbar, dass in Jugoslawien die Menschenrechte beachtet werden, dass die Minderheitenrechte beachtet werden, und dass das Selbstbestimmungsrecht beachtet wird".

"Das Selbstbestimmungsrecht" – im Interview mit dem Deutschlandfunk nannte Genscher diesen Punkt zwar erst an dritter Stelle, doch das war schon im Juni 1991 - und zwar vor der Unabhängigkeitserklärung Sloweniens und Kroatiens. Wenig verwunderlich, dass Genscher die EG-Partner in den folgenden Wochen und Monaten von seiner Linie zu überzeugen versuchte. Sein Nachfolger im Amt des Außenministers Klaus Kinkel bestätigt das im Rückblick.

"Es war ganz zweifellos so, dass Genscher stark gedrückt hat, aber es wurde natürlich auch innenpolitisch massiv unterstützt, teilweise aus den Fraktionen nach vorne gedrückt. Kohl war übrigens derselben Meinung."

Beim Gespräch im alten Weltsaal des Auswärtigen Amts in Bonn erinnert sich Kinkel noch genau daran. Die deutsche Wiedervereinigung hatten Genscher und Kohl nur gegen den Widerstand enger Partner durchsetzen können. Im Dezember 1991 verhielt es sich mit der Anerkennung der jungen Republiken Slowenien und Kroatien ähnlich.

"Na ja, es war schon so, dass damals sowohl die Sowjetunion, wie auch Frankreich sich sehr stark auf serbische Seite gestellt hatten. Das hatte historische und andere Gründe. Uns wurde ja vorgeworfen, dass wir in besonderer Weise Kroatien nahestehen und Slowenien."

Die Außenpolitik der Bonner Republik wurde selbstbewusster. Dass die EG-Partner, Frankreich, aber auch Großbritannien schließlich auf die Linie der Deutschen einschwenkten, mag auch am Kriegsgeschehen in Kroatien gelegen haben und dem Eindruck, den die schrecklichen Bilder machten. Mitte November 1991 ergaben sich die letzten in Vukovar verbliebenen kroatischen Kämpfer den serbischen Angreifern - halb verhungert und völlig erschöpft.

Viele von ihnen wurden wenig später ermordet und auf einem Bauernhof verscharrt. In der zweiten Hälfte des Jahres 1991 änderte sich auch die Einstellung der amerikanischen Regierung zur Unabhängigkeit der beiden Republiken. Mitte Dezember beschloss die EG bei einem Sondertreffen, dass sie Slowenien und Kroatien Mitte Januar anerkennen würde. Das Bundeskabinett setzte den Beschluss noch vor Weihnachten um. Die Europäische Gemeinschaft hatte Mühe, ihren Streit nicht allzu offen auszutragen, und das wiedervereinigte Deutschland war zum bestimmenden Faktor geworden. An seinem alten Bonner Dienstsitz kommt Kinkel ins Nachdenken.

"Dass wir wieder aufgenommen worden sind in die Völkergemeinschaft, war alles andere als selbstverständlich bei dem, was vorausgegangen war. Dann sind wir also unabhängiger geworden in unserem Handeln und Denken, auch bei unseren außen- und sicherheitspolitischen Aktionen. Zusammen mit den Europäern, mit den Amerikanern, um dann ab 1990 in ´ne ganze neue Situation reingewachsen zu sein, stärkstes Land in Europa. Und natürlich auch damit verbunden, ganz andere Ansprüche von draußen, aber auch in unserem eigenen Denken".

Dass Deutschland die junge Republik Kroatien nicht nur politisch unterstützt, sondern auch mit Waffen versorgt hat, ist inzwischen kein Geheimnis mehr. Der auch von US-Militärberatern ausgebildeten kroatischen Armee gelang es 1995 die letzten von Serben besetzen Gebiete zurückzuerobern. Bei der sogenannten "Operation Sturm/Oluja" wurden Kriegsverbrechen begangen: Vertreibungen der serbischen Bevölkerung und Morde.

"Dass wir wieder aufgenommen worden sind in die Völkergemeinschaft, war alles andere als selbstverständlich bei dem, was vorausgegangen war. Dann sind wir also unabhängiger geworden in unserem Handeln und Denken, auch bei unseren außen- und sicherheitspolitischen Aktionen. Zusammen mit den Europäern, mit den Amerikanern, um dann ab 1990 in ´ne ganze neue Situation reingewachsen zu sein, stärkstes Land in Europa. Und natürlich auch damit verbunden, ganz andere Ansprüche von draußen, aber auch in unserem eigenen Denken".

Dass Deutschland die junge Republik Kroatien nicht nur politisch unterstützt, sondern auch mit Waffen versorgt hat, ist inzwischen kein Geheimnis mehr. Der auch von US-Militärberatern ausgebildeten kroatischen Armee gelang es 1995 die letzten von Serben besetzen Gebiete zurückzuerobern. Bei der sogenannten "Operation Sturm/Oluja" wurden Kriegsverbrechen begangen: Vertreibungen der serbischen Bevölkerung und Morde.

Die Anerkennung Sloweniens und Kroatiens war im Nachhinein betrachtet für Deutschland nur ein allererster Akt im Drama um das zerfallende Jugoslawien. Die Bundeswehr errichtete später ein Feldlazarett im kroatischen Trogir, ging nach dem Friedensschluss von Dayton auch nach Bosnien. Deutschland nahm Hunderttausende Flüchtlinge aus den Republiken des zerfallenden Jugoslawien auf. Das waren enorme Leistungen, doch der Preis, den etwa Kroatien zahlen musste, er war viel höher. Das Urteil von Außenminister Miro Kovac fällt trotzdem eindeutig aus:

"Was Kroatien anbetrifft, sage ich ganz klar, dass sich für Kroatien dieser Weg gelohnt hat. Es war ein schwieriger Weg."

Und auch Kroatien ist inzwischen Mitglied der Europäischen Union – im Gegensatz zu Slowenien allerdings noch nicht Mitglied der Eurozone. Das ist wohl nur eine Frage der Zeit. Gemeinsame Institutionen, darunter ein Parlament, nicht mehr in Belgrad, dafür in Brüssel; eine gemeinsame Währung, nicht mehr Dinar, sondern Euro. Ist es nicht genau das, was die Kroaten vor 25 Jahren nicht mehr wollten?

"Für uns in Kroatien, für die Mehrheit der Bevölkerung war der jugoslawische Bundesstaat eine Zwangsgemeinschaft und die Mitgliedschaft Kroatiens in der Europäischen Union ist etwas total anderes".

Auch der Slowene Igor Juric hat noch in Jugoslawien gelebt. Beim Gespräch auf einer Parkbank in Ljubljana kritisiert er die politische Nostalgie mancher Landsleute:

"Man hört auch jetzt Stimmen, es ist genauso wie in Alt-Jugoslawien oder man hört sogar, damals war es noch besser. Aber die meisten Leute vergessen jetzt, wie es damals wirklich war."

Juric hingegen erinnert sich an die hohe Inflation in den 80er-Jahren. Dass die Reisefreiheit dann doch nicht so groß war, weil man Geld hinterlegen musste, bevor man über die Grenze fuhr. Das Phänomen der Jugo-Nostalgie hat alle Kriege überlebt. Slowenische Jugendliche verbringen ihre Wochenenden gerne wieder in Belgrad. Das sei nur Spaß, sagt Juric, doch bei den älteren Generationen sei das anders. Die Menschen vermissten die Sicherheit Jugoslawiens, auch wenn sie trügerisch war. Igor Juric ist 50 Jahre alt und selbst aus seiner Sicht war eines früher, im alten Jugoslawien tatsächlich besser:

"Solidarität war wahrscheinlich damals größer als jetzt".