"Guten Morgen Herr Sakkarent, wie geht’s Ihnen denn heute?" - "Hallo, ja, eigentlich ganz gut, bis auf meine Gelenkbeschwerden." - "Dann nehmen Sie mal Platz, ich rufe mal auf, was da in der Vergangenheit gewesen ist." "Ja. Und im Moment ist es wieder ganz schlimm, ja?"

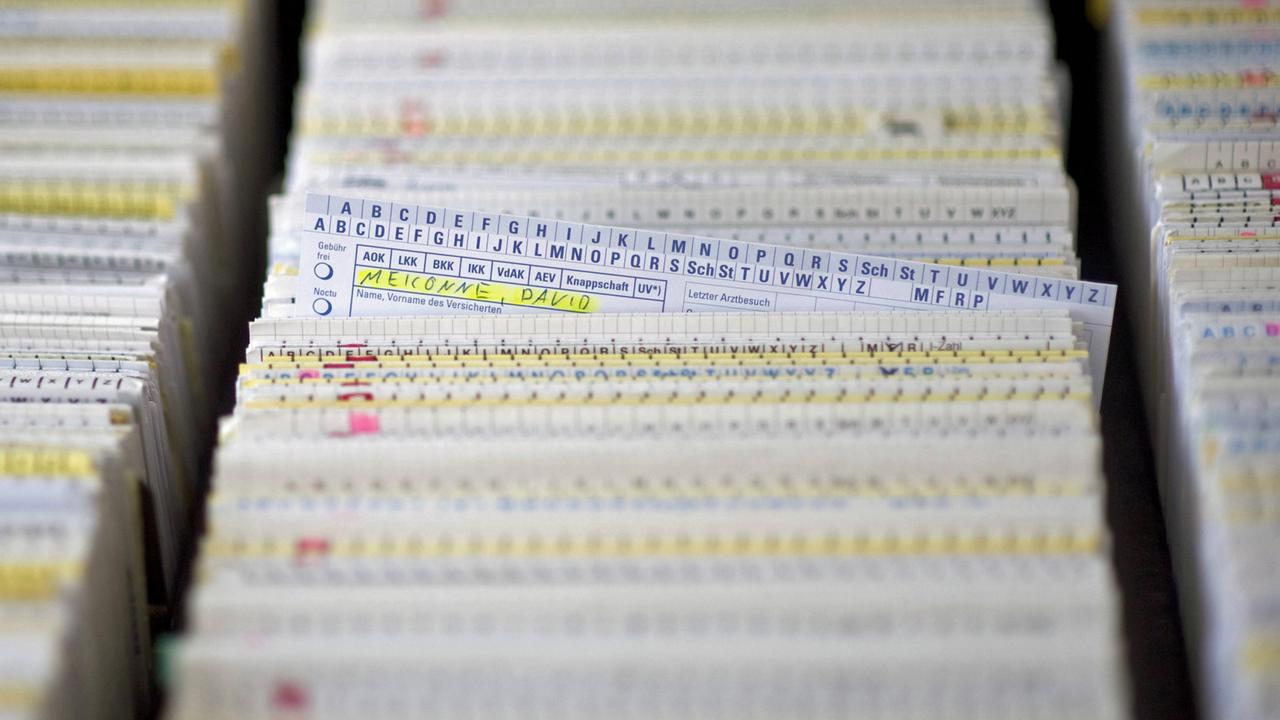

Es ist Donnerstagvormittag vor den Osterfeiertagen. In der westfälischen Kleinstadt Hörstel begrüßt Dr. Norbert Hartmann einen seiner letzten Patienten in diesem Quartal. Ruhig ist es heute in der allgemeinmedizinischen Praxis. Im Wartezimmer sitzen nur noch ein junger Mann und eine Frau mit ihrem kleinen Sohn. Nimmt der Arzt womöglich gar keine Kassenpatienten mehr an, wenn das Budget, das die Krankenkassen für ihre Versicherten im Quartal zahlen, erschöpft ist? fragt die Reporterin und trifft damit direkt einen Nerv bei dem langjährigen Hausarzt.

"Kein Mensch macht Budgeturlaub. Das hat sich irgendwann mal in den Köpfen festgesetzt. Das kann sich kein Mensch erlauben! Wir müssen die Menschen versorgen und leiden dann darunter, dass wir trotz unserer geleisteten Arbeit auf ein Drittel unseres Honorars verzichten müssen!"

Besonders in diesem ersten Quartal sei viel zu tun gewesen, erzählt der 67-Jährige mit den buschigen Augenbrauen. Die Grippeepidemie habe das Wartezimmer gefüllt, er und sein Team hätten gearbeitet, bis der letzte Patient abends gegangen sei. Dazu fielen noch Hausbesuche an. Für Norbert Hartmann ist es selbstverständlich, keinen Unterschied zwischen Kassen- und Privatpatienten zu machen.

"Ich fühle mich hier eigentlich ganz gut aufgehoben",

Erklärt denn auch der junge Mann mit den Gelenkbeschwerden, ein Kassenpatient.

"Hier bekomme ich schnell einen Termin und werde auch relativ schnell aufgerufen, wenn ich erst einmal da bin. Also, es ist nicht überall so wie hier, das steht auch fest."

Im Wartezimmer des Hausarztes hängt hinter Glas der alte Hippokratische Eid:

Es ist Donnerstagvormittag vor den Osterfeiertagen. In der westfälischen Kleinstadt Hörstel begrüßt Dr. Norbert Hartmann einen seiner letzten Patienten in diesem Quartal. Ruhig ist es heute in der allgemeinmedizinischen Praxis. Im Wartezimmer sitzen nur noch ein junger Mann und eine Frau mit ihrem kleinen Sohn. Nimmt der Arzt womöglich gar keine Kassenpatienten mehr an, wenn das Budget, das die Krankenkassen für ihre Versicherten im Quartal zahlen, erschöpft ist? fragt die Reporterin und trifft damit direkt einen Nerv bei dem langjährigen Hausarzt.

"Kein Mensch macht Budgeturlaub. Das hat sich irgendwann mal in den Köpfen festgesetzt. Das kann sich kein Mensch erlauben! Wir müssen die Menschen versorgen und leiden dann darunter, dass wir trotz unserer geleisteten Arbeit auf ein Drittel unseres Honorars verzichten müssen!"

Besonders in diesem ersten Quartal sei viel zu tun gewesen, erzählt der 67-Jährige mit den buschigen Augenbrauen. Die Grippeepidemie habe das Wartezimmer gefüllt, er und sein Team hätten gearbeitet, bis der letzte Patient abends gegangen sei. Dazu fielen noch Hausbesuche an. Für Norbert Hartmann ist es selbstverständlich, keinen Unterschied zwischen Kassen- und Privatpatienten zu machen.

"Ich fühle mich hier eigentlich ganz gut aufgehoben",

Erklärt denn auch der junge Mann mit den Gelenkbeschwerden, ein Kassenpatient.

"Hier bekomme ich schnell einen Termin und werde auch relativ schnell aufgerufen, wenn ich erst einmal da bin. Also, es ist nicht überall so wie hier, das steht auch fest."

Im Wartezimmer des Hausarztes hängt hinter Glas der alte Hippokratische Eid:

"Meine Verordnungen werde ich treffen zu Nutz und Frommen der Kranken, nach bestem Vermögen und Urteil; ich werde sie bewahren vor Schaden und willkürlichem Unrecht".

Krankenkassen in der Kritik

Aber Norbert Hartmanns Praxis ist auch ein Betrieb, der Gewinn abwerfen soll. Deswegen ärgert sich der ehemalige Vorsitzende des Hausärzteverbandes Westfalen-Lippe darüber, dass er die Mehrarbeit während der Grippeepidemie, wenn überhaupt, dann erst im nächsten Jahr und womöglich nur zu einem Teil von den Kassen erstattet bekommen wird. Nicht einverstanden ist er auch damit, wie die Kassenärztliche Vereinigung die Mittel der Krankenkassen unter ihren Mitgliedern aufteilt.

"Wenn wir davon sprechen, dass ein Großteil unserer Arbeit nicht bezahlt wird, weil eben nur 70% zur Verfügung stehen wegen des Budgets, dann geht es nicht darum, dass das Budget insgesamt zu knapp ist, es geht darum, dass das Geld nicht vernünftig verteilt wird. Wenn technische Leistungen sehr hoch bewertet werden, wobei ich mir nicht erlauben werde zu beurteilen, ob die jetzt kalkulatorisch falsch hoch bewertet sind, aber man kann durchaus den Eindruck haben, dann kann ich aber eines sicher sagen: Dass die sprechende Medizin, das, was wir jeden Tag machen, viel zu niedrig bezahlt wird."

Während Norbert Hartmann seine Patienten nicht mit solchen Überlegungen behelligt, lassen andere Ärzte die Patienten unverhohlen spüren, ob sie finanziell attraktive Kunden sind oder nicht.

Anruf bei einem Lungenfacharzt.

"Bitte treffen Sie ihre Wahl über die Tasten Ihres Telefons. Möchten Sie einen Termin für die Privatsprechstunde oder eine Tauchuntersuchung vereinbaren, drücken Sie bitte die Eins. Wenn Sie einen Termin bestätigen oder absagen möchten, drücken Sie bitte die Zwei. Wenn Sie einen Termin für die Kassensprechstunde vereinbaren möchten oder wenn Sie ein anderes Anliegen haben, bleiben Sie bitte einfach in der Leitung. Sie werden mit dem nächsten freien Mitarbeiter verbunden. Zurzeit sind leider alle unsere Mitarbeiterinnen beschäftigt. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal."

Während Norbert Hartmann seine Patienten nicht mit solchen Überlegungen behelligt, lassen andere Ärzte die Patienten unverhohlen spüren, ob sie finanziell attraktive Kunden sind oder nicht.

Anruf bei einem Lungenfacharzt.

"Bitte treffen Sie ihre Wahl über die Tasten Ihres Telefons. Möchten Sie einen Termin für die Privatsprechstunde oder eine Tauchuntersuchung vereinbaren, drücken Sie bitte die Eins. Wenn Sie einen Termin bestätigen oder absagen möchten, drücken Sie bitte die Zwei. Wenn Sie einen Termin für die Kassensprechstunde vereinbaren möchten oder wenn Sie ein anderes Anliegen haben, bleiben Sie bitte einfach in der Leitung. Sie werden mit dem nächsten freien Mitarbeiter verbunden. Zurzeit sind leider alle unsere Mitarbeiterinnen beschäftigt. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal."

Forderung nach einer Bürgerversicherung

Sind bei einer gesetzlichen Krankenkasse Versicherte in Deutschland Patienten zweiter Klasse? Karl Lauterbach meint: ja. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD setzt sich schon seit Jahren für eine Bürgerversicherung ein.

"Die Versorgung soll sich allein danach richten, wie krank ist jemand, welche Hilfe braucht er, nicht: Wie ist er versichert? Also, die gleiche Art der Behandlung bei jedem Patienten, das bedeutet: Alle sind in einer Versicherung, in einer Bürgerversicherung. So wie man das in allen anderen europäischen Ländern übrigens hat. Es ist nur in Deutschland so, dass es zwei Versicherungssysteme in einem Land gibt mit zwei unterschiedlichen Honorarordnungen, also, gesetzlich und privat, das gibt es nur bei uns."

Die Bürgerversicherung ist im Grunde eine gesetzliche Krankenversicherung für alle. Bei den Koalitionsverhandlungen konnte sich die SPD damit nicht durchsetzen. Nachgedacht werden soll nun lediglich darüber, wie die ambulanten Honorarordnungen der gesetzlichen und der privaten Krankenversicherung eventuell in einem Vergütungssystem zusammengeführt werden können. Im Koalitionsvertrag heißt es unverbindlich:

"Die Bundesregierung wird dazu auf Vorschlag des Bundesgesundheitsministeriums eine wissenschaftliche Kommission einsetzen, die bis Ende 2019 unter Berücksichtigung aller hiermit zusammenhängenden medizinischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Fragen Vorschläge vorlegt. Ob diese Vorschläge umgesetzt werden, wird danach entschieden."

Die Bürgerversicherung ist im Grunde eine gesetzliche Krankenversicherung für alle. Bei den Koalitionsverhandlungen konnte sich die SPD damit nicht durchsetzen. Nachgedacht werden soll nun lediglich darüber, wie die ambulanten Honorarordnungen der gesetzlichen und der privaten Krankenversicherung eventuell in einem Vergütungssystem zusammengeführt werden können. Im Koalitionsvertrag heißt es unverbindlich:

"Die Bundesregierung wird dazu auf Vorschlag des Bundesgesundheitsministeriums eine wissenschaftliche Kommission einsetzen, die bis Ende 2019 unter Berücksichtigung aller hiermit zusammenhängenden medizinischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Fragen Vorschläge vorlegt. Ob diese Vorschläge umgesetzt werden, wird danach entschieden."

Debatte über Ungleichbehandlung von Patienten hält an

Die Debatte über eine Ungleichbehandlung gesetzlich und privat versicherter Patienten hält indessen an.

Aber man muss schon sagen: Beim Zugang zu Leistungen, also bspw. zu Fachärzten oder zu ausgewiesenen Experten, also zum Professor an der Uniklinik ist es natürlich schon so, dass Privatversicherte schneller rankommen als ein gesetzlich Versicherter."

Kai Helge Vogel leitet beim Bundesverband der Verbraucherzentralen den Bereich Gesundheit und Pflege. Er kennt die Probleme von gesetzlich Versicherten mit Wartezeiten oder nicht genehmigten Leistungen. Es ärgert den Verbraucherschützer, wenn er hört, dass Ärzte die Notlage von Patienten ausnutzen und anbieten, sie gegen die Gebühr für eine Privatsprechstunde schneller dranzunehmen.

"Wenn man irgendetwas abklären will oder Rückenschmerzen hat, dann ist jeder Tag, den man länger wartet, natürlich ein Problem und belastet auch."

Aber man muss schon sagen: Beim Zugang zu Leistungen, also bspw. zu Fachärzten oder zu ausgewiesenen Experten, also zum Professor an der Uniklinik ist es natürlich schon so, dass Privatversicherte schneller rankommen als ein gesetzlich Versicherter."

Kai Helge Vogel leitet beim Bundesverband der Verbraucherzentralen den Bereich Gesundheit und Pflege. Er kennt die Probleme von gesetzlich Versicherten mit Wartezeiten oder nicht genehmigten Leistungen. Es ärgert den Verbraucherschützer, wenn er hört, dass Ärzte die Notlage von Patienten ausnutzen und anbieten, sie gegen die Gebühr für eine Privatsprechstunde schneller dranzunehmen.

"Wenn man irgendetwas abklären will oder Rückenschmerzen hat, dann ist jeder Tag, den man länger wartet, natürlich ein Problem und belastet auch."

Eine Erhebung der "Grünen/Bündnis 90" brachte neulich beträchtliche Unterschiede bei den Wartezeiten zutage. In 405 Facharztpraxen hatten Freiwillige angerufen und – einmal als gesetzlich Versicherte, das andere Mal als Privatversicherte – um einen Termin gebeten. Rund 30 Prozent der Praxen machten keinen oder kaum einen Unterschied. In vielen Fällen unterschieden sich die Wartezeiten aber um mehr als 100 Tage. Spitzenreiter sei ein Augenarzt aus Bonn gewesen, berichtet die Bundestagsabgeordnete Maria Klein-Schmeink. Der bot dem Kassenpatienten einen Termin in einem Jahr an, dem Privatversicherten in einer Woche. Ein Radiologe aus Paderborn stellte dem Kassenpatienten einen Termin in neun Monaten in Aussicht, der Privatversicherte wurde eingeladen, gleich am nächsten Tag zu kommen.

"Wir wissen, und das ist relativ gut belegt, dass gesetzlich Versicherte länger warten müssen auf einen Termin, insbesondere bei Fachärzten."

Bestätigt Dr. Stefan Greß die Erhebung der "Grünen". Greß, Leiter des Studiengangs Gesundheitsökonomie und Gesundheitspolitik an der Hochschule Fulda benennt aber noch ein weiteres Problem im Gefolge der unterschiedlichen Honorarkonzepte der gesetzlichen und der privaten Krankenversicherung.

"Was klar ist: Es gibt Anreize zur Unterversorgung für gesetzlich Versicherte, es gibt Anreize zur Überversorgung für Privatversicherte, aber beides ist nicht gut. Beides ist nicht hilfreich für eine bedarfsgerechte Versorgung beider Versichertengruppen."

Die gesetzlichen Krankenkassen unterliegen nach dem Sozialgesetzbuch einem Wirtschaftlichkeitsgebot. Die Leistungen, die sie gewähren, müssen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein. Sie dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Ihr Nutzen wird wissenschaftlich überprüft, ihr Preis zwischen dem Spitzenverband der GKV und dem Kassenärztlichen Bundesverband im sogenannten einheitlichen Bewertungsmaßstab, EBM, hart ausgehandelt, und die abrechenbare Menge wird pro Quartal begrenzt.

"Wir wissen, und das ist relativ gut belegt, dass gesetzlich Versicherte länger warten müssen auf einen Termin, insbesondere bei Fachärzten."

Bestätigt Dr. Stefan Greß die Erhebung der "Grünen". Greß, Leiter des Studiengangs Gesundheitsökonomie und Gesundheitspolitik an der Hochschule Fulda benennt aber noch ein weiteres Problem im Gefolge der unterschiedlichen Honorarkonzepte der gesetzlichen und der privaten Krankenversicherung.

"Was klar ist: Es gibt Anreize zur Unterversorgung für gesetzlich Versicherte, es gibt Anreize zur Überversorgung für Privatversicherte, aber beides ist nicht gut. Beides ist nicht hilfreich für eine bedarfsgerechte Versorgung beider Versichertengruppen."

Die gesetzlichen Krankenkassen unterliegen nach dem Sozialgesetzbuch einem Wirtschaftlichkeitsgebot. Die Leistungen, die sie gewähren, müssen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein. Sie dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Ihr Nutzen wird wissenschaftlich überprüft, ihr Preis zwischen dem Spitzenverband der GKV und dem Kassenärztlichen Bundesverband im sogenannten einheitlichen Bewertungsmaßstab, EBM, hart ausgehandelt, und die abrechenbare Menge wird pro Quartal begrenzt.

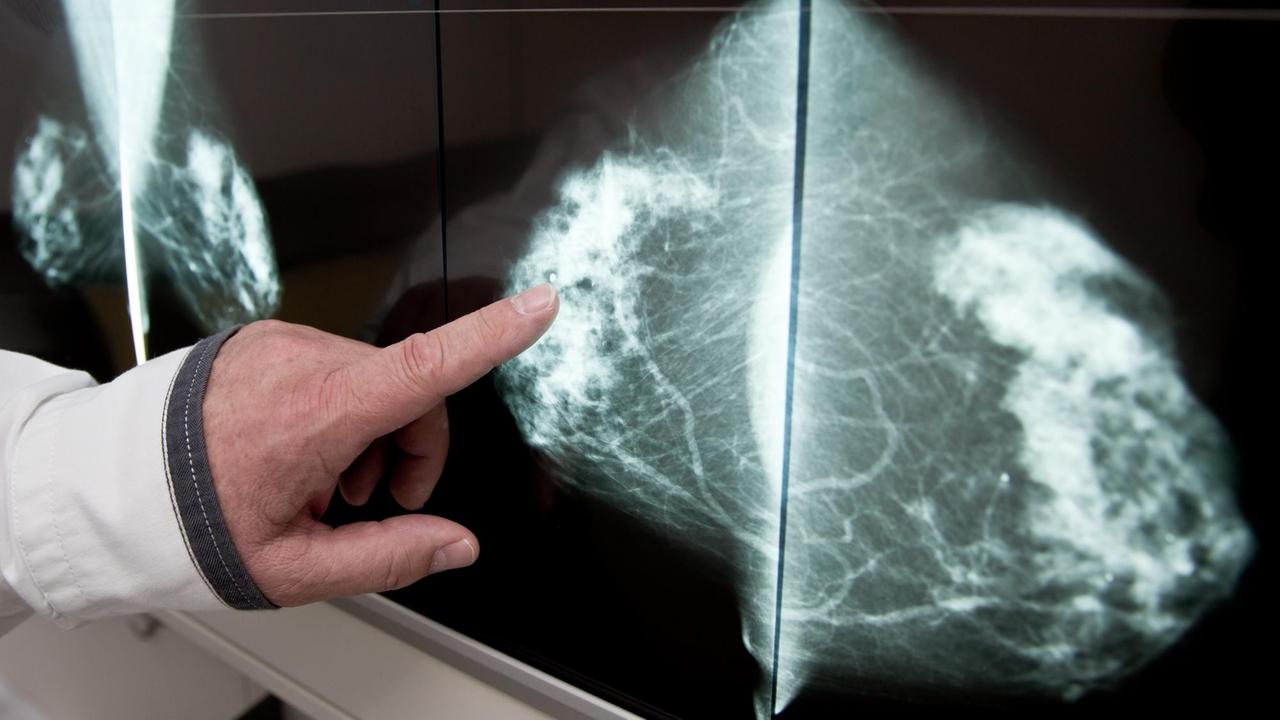

Unnötige Untersuchung: Bei Privatpatienten keine Seltenheit

Bei der Behandlung von Privatpatienten hingegen kann ein Arzt alles, was er tut, einzeln in Rechnung stellen, ohne Mengenbeschränkung und allein anhand der ärztlichen Gebührenordnung. Diese erlaubt oftmals höhere Preise als das Vertragswerk mit den Kassen. Dass rund elf Prozent aller Patienten für gut ein Viertel der ärztlichen Umsätze sorgen, legt aber auch nahe, dass sie mehr untersucht und behandelt werden.

"Ja, das würde aber bedeuten, dass Sie unterstellen, dass Ärzte Leistungen anbringen, die a) nicht nötig sind und die Patienten dann auch stumpf annehmen."

Doktor Andreas Gassen wehrt sich gegen die Vermutung, Ärzte könnten Privatpatienten ausgiebiger untersuchen und behandeln als nötig.

Der niedergelassene Orthopäde ist Vorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Diese vertritt die Rechte der niedergelassenen Vertragsärzte gegenüber den Krankenkassen. Zugleich ist sie aber auch gesetzlich verpflichtet, eine qualifizierte ambulante medizinische Versorgung für die gesetzlich versicherten Patientinnen und Patienten zu gewährleisten. Dem Ärztevertreter zufolge leidet diese Versorgung weniger unter einer Bevorzugung von Privatpatienten als darunter, dass Krankenkassen einen Großteil der ärztlichen Leistungen in Form von Pauschalen vergüten. Das bedeutet, dass Hausärzte und Fachärzte der Grundversorgung pro Patient bezahlt bekommen, egal wie oft der in die Praxis kommt. Mit der Pauschale werden Erstgespräch und kleine Behandlungen entgolten. Für Hausärzte beträgt sie – je nach Alter des Patienten zwischen 31 und 41 Euro.

"Das heißt, salopp formuliert, so ein bisschen All-you-can-eat. Wenn Sie beim Chinesen das große Buffet für 19,95 Euro buchen, und dann können Sie den ganzen Abend essen, und wenn Sie für 40 Euro gegessen haben, ist das für den chinesischen Restaurantbesitzer ein schlechtes Geschäft, und Sie haben vielleicht zu viel gegessen. Aber damit ist die Sache auch abgefrühstückt. In der ärztlichen Versorgung sieht es so aus, dass wir einen Großteil oder einen gewissen Teil von Leistung eben umsonst erbringen."

Zahlen die gesetzlichen Krankenkassen also unangemessen wenig und verschulden so womöglich, dass ihre Versicherten gar nicht erst einen Arzttermin bekommen oder kurz abgespeist werden? Ärztefunktionär Gassen bestreitet das zumindest für seine orthopädische Praxis. Dort behandle er von insgesamt rund 3.600 Patienten im Quartal 450 gewissermaßen unentgeltlich.

Das All-you-can-eat-System der Krankenkassen

Dr. Doris Pfeiffer, Vorstandsvorsitze beim Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen, zeigt sich wenig beeindruckt von dieser Argumentation:

"Wir haben ja bestimmte Begrenzungsregeln, weil wir befürchten und auch in der Vergangenheit erfahren haben, dass nicht immer das verordnet oder die Behandlung vorgenommen wird, die medizinisch notwendig sind, sondern dass es auch ökonomische Interessen dahinter gibt."

"Wir haben ja bestimmte Begrenzungsregeln, weil wir befürchten und auch in der Vergangenheit erfahren haben, dass nicht immer das verordnet oder die Behandlung vorgenommen wird, die medizinisch notwendig sind, sondern dass es auch ökonomische Interessen dahinter gibt."

Eine Begrenzung liegt in den Budgets, die je nach Facharztgruppe verschieden sind und die von den kassenärztlichen Vereinigungen auf die einzelnen Arztpraxen heruntergebrochen werden. Sie orientieren sich unter anderem an den Leistungsmengen des Vorjahres, und wenn ein Arzt aktuell mehr Patienten behandelt, bekommt er für diese im Budget nicht vorgesehene Mehrarbeit nur noch ein abgestaffeltes Honorar. Die zweite Begrenzung liegt in den Pauschalen pro Patient, die der Ärztevertreter als All-you-can-eat-System bezeichnet.

Die Ärzte könnten in der Regel gut von den Kassenbezügen leben, betont Doris Pfeiffer. Immerhin sei das durchschnittliche Ärzteeinkommen vor Steuern viermal so hoch wie das, was die Beitragszahler im Mittel verdienten. Andreas Gassens Rede vom All-you-can-eat kontert Doris Pfeiffer mit dem Bild der monatlichen Abschlagszahlung auf die Stromrechnung:

"Die ist ja auch so berechnet, dass es übers Jahr hinweg hinkommt. Und hier die Pauschalen sind natürlich auch so berechnet, dass es eben bei dem Einen mehr ist als die Leistung, die erbracht wird und bei dem Anderen weniger. Aber im Schnitt kommt es hin, so ist zumindest die Berechnung."

Etwa 30 Prozent ihrer jährlichen Mittel für die Arztpraxen zahlen die Kassen zudem für Leistungen außerhalb des Budgets: für Früherkennungsuntersuchungen zum Beispiel ambulante Operationen oder Psychotherapie.

"Die Ärzteschaft muss sich auch bewusst machen, dass 90% der Versicherten gesetzlich versichert sind und in der gesetzlichen Krankenversicherung ja doch nicht nur die Basis, sondern breite Teile der Versorgung finanzieren und sicherstellen."

Die Vorstandsvorsitzende des GKV Spitzenverbandes zeigt sich selbstbewusst und setzt nun auf die Maßnahmen, die CDU/CSU und SPD im Koalitionsvertrag vereinbart haben, um den Zugang der Kassenpatienten zu den Arztpraxen zu verbessern. Der neue Gesundheitsminister Jens Spahn hat bereits angekündigt:

"Das wollen wir erreichen, unter anderem indem wir die die Zeit der Sprechstunden erweitern von 20 auf 25 Stunden mindestens in der gesetzlichen Versorgung. Ich fänd es übrigens auch wichtig, wenn wir dabei auch offene Sprechstunden regelhaft vorsehen, weil das eben auch ein wichtiges Instrument ist, die Terminservicestellen ausbauen, idealerweise zu einem 24-Stunden-Betrieb, damit es möglich ist, auch für jeden, der es braucht, einen entsprechenden Termin zeitnah zu bekommen."

Die Ärzte könnten in der Regel gut von den Kassenbezügen leben, betont Doris Pfeiffer. Immerhin sei das durchschnittliche Ärzteeinkommen vor Steuern viermal so hoch wie das, was die Beitragszahler im Mittel verdienten. Andreas Gassens Rede vom All-you-can-eat kontert Doris Pfeiffer mit dem Bild der monatlichen Abschlagszahlung auf die Stromrechnung:

"Die ist ja auch so berechnet, dass es übers Jahr hinweg hinkommt. Und hier die Pauschalen sind natürlich auch so berechnet, dass es eben bei dem Einen mehr ist als die Leistung, die erbracht wird und bei dem Anderen weniger. Aber im Schnitt kommt es hin, so ist zumindest die Berechnung."

Etwa 30 Prozent ihrer jährlichen Mittel für die Arztpraxen zahlen die Kassen zudem für Leistungen außerhalb des Budgets: für Früherkennungsuntersuchungen zum Beispiel ambulante Operationen oder Psychotherapie.

"Die Ärzteschaft muss sich auch bewusst machen, dass 90% der Versicherten gesetzlich versichert sind und in der gesetzlichen Krankenversicherung ja doch nicht nur die Basis, sondern breite Teile der Versorgung finanzieren und sicherstellen."

Die Vorstandsvorsitzende des GKV Spitzenverbandes zeigt sich selbstbewusst und setzt nun auf die Maßnahmen, die CDU/CSU und SPD im Koalitionsvertrag vereinbart haben, um den Zugang der Kassenpatienten zu den Arztpraxen zu verbessern. Der neue Gesundheitsminister Jens Spahn hat bereits angekündigt:

"Das wollen wir erreichen, unter anderem indem wir die die Zeit der Sprechstunden erweitern von 20 auf 25 Stunden mindestens in der gesetzlichen Versorgung. Ich fänd es übrigens auch wichtig, wenn wir dabei auch offene Sprechstunden regelhaft vorsehen, weil das eben auch ein wichtiges Instrument ist, die Terminservicestellen ausbauen, idealerweise zu einem 24-Stunden-Betrieb, damit es möglich ist, auch für jeden, der es braucht, einen entsprechenden Termin zeitnah zu bekommen."

Skepsis gegenüber geplanten Maßnahmen zur Verbesserung für Patienten

Die Terminservicestellen der kassenärztlichen Vereinigungen können Patienten nur in Anspruch nehmen, wenn ihnen der Hausarzt auf der Überweisung zum Facharzt eine Dringlichkeit bescheinigt hat. Rund 190.000 Facharzt- und Psychotherapietermine innerhalb von vier Wochen haben die Terminservicestellen im vergangenen Jahr vermittelt. Nach dem Willen der Koalitionspartner sollen sie künftig unter einer bundeseinheitlichen Nummer und länger erreichbar sein.

Für das Vorhaben, die Sprechstunden für Kassenpatienten zu verlängern, haben die Ärzte bereits mehr Geld verlangt. Im Moment könnten die Kassen es sich leisten. 28 Milliarden haben sie insgesamt auf der hohen Kante. Aber auch geplante Verbesserungen bei der Krankenpflege werden viel Geld kosten, der Minister will den Mindestbeitrag für Selbstständige in der gesetzlichen Krankenkasse senken und insgesamt die Beitragszahler entlasten.

"Ich wäre da eher skeptisch, ob die Maßnahmen, die da geplant sind, irgendwas bringen, um die unterschiedlichen Wartezeiten zu verringern",

"Ich wäre da eher skeptisch, ob die Maßnahmen, die da geplant sind, irgendwas bringen, um die unterschiedlichen Wartezeiten zu verringern",

dämpft Gesundheitsökonom Dr. Stefan Greß von der Hochschule Fulda etwaige Hoffnungen.

"Diese Terminservicestellen gibt es ja schon länger. Waren die Ärzte nie besonders begeistert von. Die Kassen auch nicht. Bisher haben sie nicht viel gebracht. Die Mindestarbeitszeit für Kassenärzte soll ja erhöht werden. Auch da wäre ich eher skeptisch, dass da große Effekte entstehen. Das ist wahrscheinlich eher - ein Kollege von mir sagt immer: Weiße Salbe. Schadet nicht, hilft aber auch nichts. Solange an den Ursachen in den Vergütungssystematiken nichts geändert wird, ändert sich auch grundsätzlich an den Anreizen für die Ärzte nichts."

"Diese Terminservicestellen gibt es ja schon länger. Waren die Ärzte nie besonders begeistert von. Die Kassen auch nicht. Bisher haben sie nicht viel gebracht. Die Mindestarbeitszeit für Kassenärzte soll ja erhöht werden. Auch da wäre ich eher skeptisch, dass da große Effekte entstehen. Das ist wahrscheinlich eher - ein Kollege von mir sagt immer: Weiße Salbe. Schadet nicht, hilft aber auch nichts. Solange an den Ursachen in den Vergütungssystematiken nichts geändert wird, ändert sich auch grundsätzlich an den Anreizen für die Ärzte nichts."

Bürgerversicherung würde Bedarfsplanung für ärztliche Versorgung erleichtern

Der Versorgungsforscher hält es für einen Fehler, dass die Bürgerversicherung erst einmal wieder ad acta gelegt wurde. Ganz grundlegend deswegen, weil die gesundheitliche Versorgung der Bürger finanziell nachhaltiger gesichert wäre, wenn auch die im Mittel gesünderen und bessergestellten Privatversicherten zur Einkommenssolidarität in der gesetzlichen Krankenversicherung beitragen würden. Aber auch weil mit einer Bürgerversicherung viel leichter eine bedarfsgerechte ärztliche Versorgung gewährleistet werden könnte, meint Stefan Greß.

"Die Bedarfsplanung, so wie sie momentan läuft, kann man sie nur als gescheitert ansehen. Die Kassenärztlichen Vereinigungen kriegen es nicht hin, die Ärzte dahin zu bekommen, wo sie am meisten gebraucht werden. Das hat viel mit gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun, hat aber eben auch wieder mit Vergütungsstrukturen zu tun, dass eben Regionen mit vielen Privatversicherten attraktiver sind als mit vielen gesetzlich Versicherten, und da kommt die Bedarfsplanung nicht gegen an."

Die Koalitionspartner wollen die Bedarfsplanung auf jeden Fall effektiver machen. Die Länder sollen in den Zulassungsausschüssen der Kassenärztlichen Vereinigungen mitreden können. Und auch der Strukturfonds soll optimiert werden. Damit können die Kassenärztlichen Vereinigungen Jungärzten Zuschüsse zu einer Praxis auf dem Land zahlen oder Medizinstudierende finanziell fördern können, damit die sich etwa verpflichten, für einige Jahre in einer unterversorgten Region zu praktizieren. Auch medizinische Versorgungszentren mit angestellten Ärzten sollen dort eine Option sein.

"Die Bedarfsplanung, so wie sie momentan läuft, kann man sie nur als gescheitert ansehen. Die Kassenärztlichen Vereinigungen kriegen es nicht hin, die Ärzte dahin zu bekommen, wo sie am meisten gebraucht werden. Das hat viel mit gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun, hat aber eben auch wieder mit Vergütungsstrukturen zu tun, dass eben Regionen mit vielen Privatversicherten attraktiver sind als mit vielen gesetzlich Versicherten, und da kommt die Bedarfsplanung nicht gegen an."

Die Koalitionspartner wollen die Bedarfsplanung auf jeden Fall effektiver machen. Die Länder sollen in den Zulassungsausschüssen der Kassenärztlichen Vereinigungen mitreden können. Und auch der Strukturfonds soll optimiert werden. Damit können die Kassenärztlichen Vereinigungen Jungärzten Zuschüsse zu einer Praxis auf dem Land zahlen oder Medizinstudierende finanziell fördern können, damit die sich etwa verpflichten, für einige Jahre in einer unterversorgten Region zu praktizieren. Auch medizinische Versorgungszentren mit angestellten Ärzten sollen dort eine Option sein.

Ärztemangel könnte Terminknappheit für Kassenpatienten noch erhöhen

Das Thema ist wichtig, denn was nützt die beste Terminservicestelle, wenn es in der Region keinen Rheumatologen, keine Neurologin, keinen Kinder- und Jugendpsychotherapeuten gibt? Und was die Sache noch dringlicher macht: Während die Bevölkerung älter und kränker wird, gehen viele Ärzte in den Ruhestand. Mehr als ein Drittel der Hausärzte in Deutschland ist bereits älter als 60 Jahre. Wenn dann der Ärztemangel, der jetzt schon mancherorts spürbar ist, noch krasser wird, könnten Kassenpatienten erst recht ins Hintertreffen gegenüber Privatversicherten kommen. Was die Bedarfsplanung nicht einfacher macht:

"Die, die sich jetzt niederlassen, die wollen nicht mehr alles nur für ihren Job tun, die wollen auch was mit ihrer Familie machen, Kultur, Freizeit, und nicht mehr so viel arbeiten wie die Ärztinnen und Ärzte, die heute teilweise noch praktizieren. Das heißt, wir brauchen schon jetzt mehr Ärztinnen und Ärzte, um die ausscheidenden zu ersetzen, weil die tatsächlich weniger Stunden arbeiten werden."

Norbert Hartmann probiert schon einmal aus, wie er am besten um einen Nachfolger für seine Hausarztpraxis in Hörstel werben könnte:

"Die Lebensqualität, gerade hier im Kreis Steinfurt, ist sehr gut, hervorragend, auch wenn ich jetzt speziell für die Stadt Hörstel sprechen darf, ist sie wirklich gut."

Noch reicht die Kraft des 67-Jährigen für die Versorgung seiner Patienten. Aber in Westfalen-Lippe sind ungefähr 60% aller Hausärzte über 65, da kann man sich schon jetzt ausrechnen, dass es demnächst eng wird. Wird man dann auch beim Hausarzt um Termine ringen müssen?