November vergangenen Jahres: Am Eingang zu der zyprischen Stadt Varosha marschieren türkische Soldaten gefolgt von einer Kapelle finster dreinblickender Männer in historischen Osmanenkostümen. Auf der Zuschauertribüne: Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan neben Ersin Tatar, dem frisch gewählten Präsidenten der selbsternannten und international nicht anerkannten Türkischen Republik Nord-Zypern.

Gefeiert wird die teilweise Wiedereröffnung des einstigen Seebades Varosha. Im Sommer 1974 mussten die knapp 40.000 überwiegend griechischen Bewohner Varoshas vor den anrückenden türkischen Invasionstruppen flüchten. Seit damals ist die Insel Zypern zwischen der griechischen und türkischen Volksgruppe geteilt, und die Geisterstadt Varosha wurde zum Symbol dieser Teilung: gelegen an der UN-Demarkationslinie, bewacht vom türkischen Militär.

Gefeiert wird die teilweise Wiedereröffnung des einstigen Seebades Varosha. Im Sommer 1974 mussten die knapp 40.000 überwiegend griechischen Bewohner Varoshas vor den anrückenden türkischen Invasionstruppen flüchten. Seit damals ist die Insel Zypern zwischen der griechischen und türkischen Volksgruppe geteilt, und die Geisterstadt Varosha wurde zum Symbol dieser Teilung: gelegen an der UN-Demarkationslinie, bewacht vom türkischen Militär.

Im vergangenen Herbst ordnete Erdogan die teilweise Öffnung der verfallenen Stadt an. Menschen dürfen seitdem durch die verlassenen Straßen spazieren und am Strand picknicken. Doch die vermeintlich großzügige Geste ist wohl vor allem als Machtdemonstration des türkischen Insel-Nordens und seiner Schutzmacht in Ankara zu verstehen: Seht her, wir warten nicht länger auf eine Lösung des Zypernproblems, wir schaffen Fakten. Und so nutzte der türkisch-zyprische Volksgruppenführer Tatar im Herbst letzten Jahres die Gelegenheit, eindeutige Worte an den Süden zu richten:

"Die griechische Haltung verhindert seit über 44 Jahren eine föderale Lösung. Darum ist es Zeit, auf der Grundlage von zwei Staaten eine Basis für eine Zusammenarbeit zu suchen. Aber niemand sollte glauben, dass wir jemals unsere Verbindungen zur Garantiemacht Türkei aufgeben werden."

"Die griechische Haltung verhindert seit über 44 Jahren eine föderale Lösung. Darum ist es Zeit, auf der Grundlage von zwei Staaten eine Basis für eine Zusammenarbeit zu suchen. Aber niemand sollte glauben, dass wir jemals unsere Verbindungen zur Garantiemacht Türkei aufgeben werden."

Schlechte Vorzeichen für Gespräche

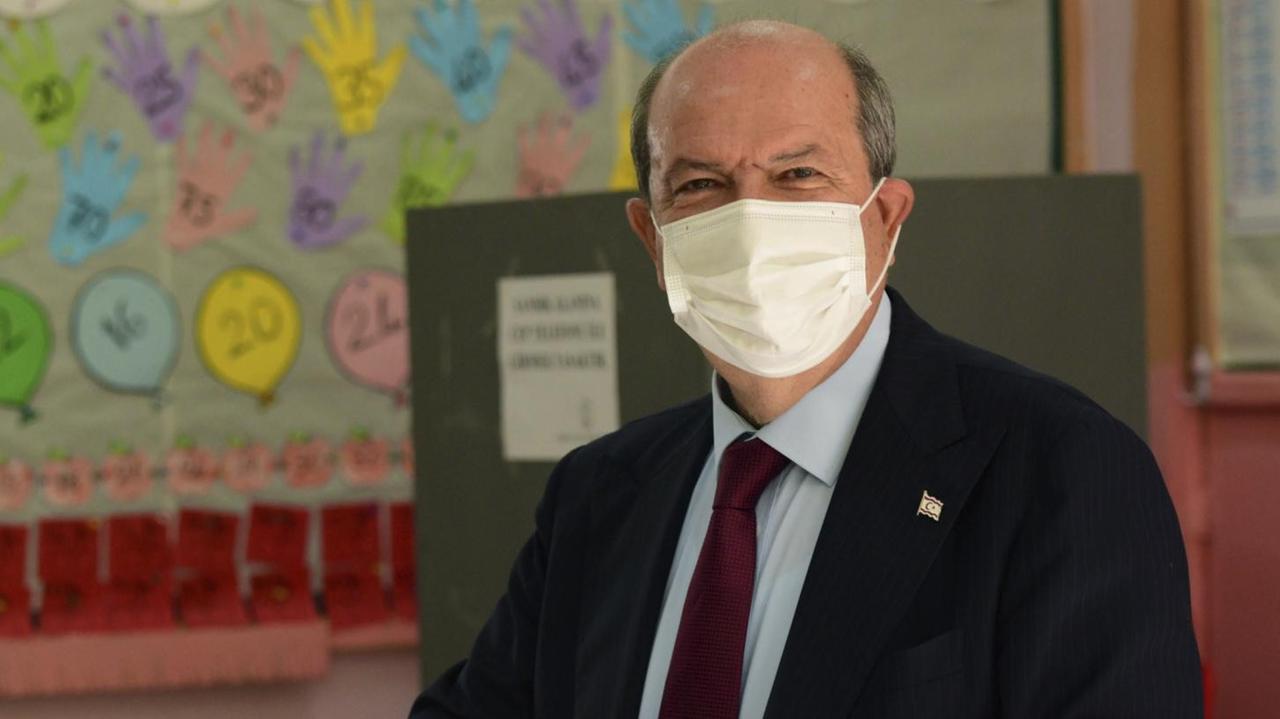

Die für diesen Dienstag geplanten neuerlichen Gespräche zwischen griechischen und türkischen Zyprern im schweizerischen Genf unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen stehen unter denkbar schlechten Vorzeichen. Im türkischen Norden wurde mit Ersin Tatar ein politischer Hardliner an die Macht gewählt, der voll und ganz die Interessen der Türkei vertritt.

Hinzu kommt der schwelende Konflikt um die vermuteten Gasvorräte im östlichen Mittelmeer zwischen den EU-Mitgliedern Zypern und Griechenland auf der einen und der Türkei auf der anderen Seite.

Hinzu kommt der schwelende Konflikt um die vermuteten Gasvorräte im östlichen Mittelmeer zwischen den EU-Mitgliedern Zypern und Griechenland auf der einen und der Türkei auf der anderen Seite.

Kaum Kontakte zwischen beiden Inselhälften

Inzwischen haben sich die Spannungen nach Gesprächen zwischen Griechenland und der Türkei etwas gelegt. Doch Reibungspunkte bleiben. Die Türkei besteht etwa darauf, dass auch die zypriotischen Türken an den zukünftigen Einnahmen aus der Gasförderung rund um die Insel beteiligt werden.

Ein weiteres Problem: Kontakte zwischen dem türkischen Norden und dem griechischen Süden finden seit Monaten kaum noch statt – weder auf politischer Ebene, noch zwischen den Einwohnern beider Inselhälften. Die Übergänge in den Norden sind von der zyprischen Regierung geschlossen worden – offiziell zur Eindämmung der Corona-Pandemie auf der Insel.

Was kann angesichts dieser schlechten Vorzeichen bei den Gesprächen in Genf überhaupt herauskommen? Ganz bestimmt keine plötzliche Wiedervereinigung, meint Hubert Faustmann, Professor für internationale Beziehungen an der Universität Nikosia und Büroleiter der Friederich-Ebert-Stiftung auf Zypern.

"Es geht ja bei diesem Treffen zunächst einmal um Gespräche, darüber ob man Gespräche oder Verhandlungen wiederaufnehmen soll. Weil man sich ja mittlerweile nicht einmal mehr darüber einig ist, was überhaupt die Lösungsgrundlage sein soll, auf der das Zypern-Problem gelöst werden soll."

Ein weiteres Problem: Kontakte zwischen dem türkischen Norden und dem griechischen Süden finden seit Monaten kaum noch statt – weder auf politischer Ebene, noch zwischen den Einwohnern beider Inselhälften. Die Übergänge in den Norden sind von der zyprischen Regierung geschlossen worden – offiziell zur Eindämmung der Corona-Pandemie auf der Insel.

Was kann angesichts dieser schlechten Vorzeichen bei den Gesprächen in Genf überhaupt herauskommen? Ganz bestimmt keine plötzliche Wiedervereinigung, meint Hubert Faustmann, Professor für internationale Beziehungen an der Universität Nikosia und Büroleiter der Friederich-Ebert-Stiftung auf Zypern.

"Es geht ja bei diesem Treffen zunächst einmal um Gespräche, darüber ob man Gespräche oder Verhandlungen wiederaufnehmen soll. Weil man sich ja mittlerweile nicht einmal mehr darüber einig ist, was überhaupt die Lösungsgrundlage sein soll, auf der das Zypern-Problem gelöst werden soll."

Die Zypern-Frage - ein "frozen conflict"

Seit Jahrzehnten bemühen sich die Vereinten Nationen um eine Überwindung der Teilung Zyperns, doch bis heute sind alle UN-Friedenspläne gescheitert. Zuletzt trafen sich die beiden Volksgruppenführer und die Garantiemächte Griechenland und Türkei im Jahr 2017 zu Verhandlungen im Schweizer Wintersportort Crans-Montana. Beide Seiten bewegten sich aufeinander zu, detaillierte Wiedervereinigungspläne wurden ausgearbeitet, aber am Ende wurden die Gespräche ergebnislos beendet. Die Kontrahenten hätten sich zeitweise sogar doch wieder angebrüllt statt miteinander zu reden.

Die Zypern-Frage gehört zu den sogenannten "Frozen Conflicts", jenen eingefrorenen Konflikten weltweit, bei denen eine kriegerische Auseinandersetzung durch einen Waffenstillstand abgelöst wurde. Der jüngste Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan um die Enklave Berg-Karabach hat gezeigt, dass auch jahrzehntelang "eingefrorene" Konflikte wieder gewaltsam ausbrechen können. Auch deshalb unternimmt UN-Generalsekretär António Guterres diese Woche einen erneuten Versuch, für Zypern eine dauerhafte Lösung zu finden. Politikwissenschaftler Hubert Faustmann:

"Die UN selber möchte nicht tatenlos weiter zusehen, weiß aber gleichzeitig, dass sie in einen Prozess involviert ist, bei dem es um Gespräche um der Gespräche Willen geht. Ein Prozedere, das möglichst lange am Laufen gehalten werden soll, weil es für viele Seiten besser ist."

Die Zypern-Frage gehört zu den sogenannten "Frozen Conflicts", jenen eingefrorenen Konflikten weltweit, bei denen eine kriegerische Auseinandersetzung durch einen Waffenstillstand abgelöst wurde. Der jüngste Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan um die Enklave Berg-Karabach hat gezeigt, dass auch jahrzehntelang "eingefrorene" Konflikte wieder gewaltsam ausbrechen können. Auch deshalb unternimmt UN-Generalsekretär António Guterres diese Woche einen erneuten Versuch, für Zypern eine dauerhafte Lösung zu finden. Politikwissenschaftler Hubert Faustmann:

"Die UN selber möchte nicht tatenlos weiter zusehen, weiß aber gleichzeitig, dass sie in einen Prozess involviert ist, bei dem es um Gespräche um der Gespräche Willen geht. Ein Prozedere, das möglichst lange am Laufen gehalten werden soll, weil es für viele Seiten besser ist."

Zypern seit 2004 Mitglied der EU

Den bislang detailliertesten und weitgehendsten Wiedervereinigungsplan legte Guterres‘ Vorgänger Kofi Annan 2003 nach monatelangen Verhandlungen vor. Dessen Kern bildete der Vorschlag einer Föderation zweier Teilstaaten unter dem Dach der EU. Jeder Teil sollte sich weitgehend selbstbestimmt verwalten dürfen, der gemeinsam zu wählende Staatspräsident sollte abwechselnd ein Grieche und ein Türke sein. Das türkische Militär sollte, bis auf ein kleines Kontingent, die Insel verlassen, der türkische Inselnorden einen Teil seines Gebiets abgeben. Beim Referendum über diesen sogenannten Annan-Plan im April 2004 stimmte eine Mehrheit der türkischen Zyprioten dafür, die Griechen jedoch mehrheitlich dagegen.

Obwohl eine Beilegung des Zypern-Konflikts zunächst zur Beitrittsbedingung gemacht worden war, wurde die südliche Republik Zypern einen Monat später in die Europäische Union aufgenommen. Ein großer Fehler, sagte der ehemalige britische Außenminister Jack Straw im März dieses Jahres in einer Veranstaltung zur Zypern-Frage. Die griechischen Zyprioten seien ohne Vorleistung belohnt worden:

"Ich war damals an der Entscheidung beteiligt und könnte mich dafür heute ohrfeigen, dass auch ich erlaubt habe, dass ein geteiltes Zypern in die Europäische Union aufgenommen wird. Denn damit wurde alles nur noch schwieriger. Es gibt derzeit für die griechische Seite überhaupt keinen Anreiz, sich auf eine Teilung der Macht einzulassen. Der Status quo kommt ihnen sehr entgegen. International sind sie als legitime Regierung der ganzen Insel anerkannt – und damit auch alleinige Besitzerin der Bodenschätze vor ihrer Küste. Eine föderale Einigung beider Seiten würde bedeuten, Macht an die türkische Seite abzugeben. Und dazu ist nur eine Minderheit im Süden bereit. Darum meine ich, dass letzten Endes eine Zwei-Staaten-Lösung vernünftig und unausweichlich ist."

Obwohl eine Beilegung des Zypern-Konflikts zunächst zur Beitrittsbedingung gemacht worden war, wurde die südliche Republik Zypern einen Monat später in die Europäische Union aufgenommen. Ein großer Fehler, sagte der ehemalige britische Außenminister Jack Straw im März dieses Jahres in einer Veranstaltung zur Zypern-Frage. Die griechischen Zyprioten seien ohne Vorleistung belohnt worden:

"Ich war damals an der Entscheidung beteiligt und könnte mich dafür heute ohrfeigen, dass auch ich erlaubt habe, dass ein geteiltes Zypern in die Europäische Union aufgenommen wird. Denn damit wurde alles nur noch schwieriger. Es gibt derzeit für die griechische Seite überhaupt keinen Anreiz, sich auf eine Teilung der Macht einzulassen. Der Status quo kommt ihnen sehr entgegen. International sind sie als legitime Regierung der ganzen Insel anerkannt – und damit auch alleinige Besitzerin der Bodenschätze vor ihrer Küste. Eine föderale Einigung beider Seiten würde bedeuten, Macht an die türkische Seite abzugeben. Und dazu ist nur eine Minderheit im Süden bereit. Darum meine ich, dass letzten Endes eine Zwei-Staaten-Lösung vernünftig und unausweichlich ist."

Die griechische Seite zeigte sich über Straws Äußerung empört: Eine staatliche Abspaltung des Nordens würde die türkische Besetzung nachträglich legitimieren. Einem EU-Staat würde so ein Teil seines Territoriums genommen. Das dürfte auch für Brüssel ein kaum hinzunehmender Vorgang sein.

Belastetes EU-Türkei-Verhältnis

Das Zypern-Problem belastet schon jetzt das Verhältnis zwischen der Türkei und der EU. Lange zeigte sich Ankara an einer Lösung interessiert, denn Zypern stand einem Beitritt der Türkei zur EU im Wege. Doch inzwischen sind die Widerstände gegen eine Aufnahme der Türkei so hoch, dass Ankara immer weniger bereit scheint, in seiner Zypernpolitik auf Europa Rücksicht zu nehmen. Bei seinem Besuch auf Zypern im vergangenen Jahr drohte Staatspräsident Erdogan unverhohlen, auch wieder militärisch auf der Insel einzugreifen, indem er an den jüngsten Konflikt zwischen Armenien und dem türkischen Bruderland Aserbaidschan erinnerte:

"Wir werden weiter mit aller Kraft an einer gemeinsamen Zukunft mit den türkischen Zyprern arbeiten. Sie haben ja gesehen, was in Aserbaidschan passiert ist. Aserbaidschan konnte mit unserer Hilfe in nur 42 Tagen das seit 28 Jahren von Armenien besetzte Gebiet Karabach erobern. Und alle Vertriebenen können langsam wieder zurückkehren."

"Wir werden weiter mit aller Kraft an einer gemeinsamen Zukunft mit den türkischen Zyprern arbeiten. Sie haben ja gesehen, was in Aserbaidschan passiert ist. Aserbaidschan konnte mit unserer Hilfe in nur 42 Tagen das seit 28 Jahren von Armenien besetzte Gebiet Karabach erobern. Und alle Vertriebenen können langsam wieder zurückkehren."

Zyperntürken geraten in die Minderheit

Mit Unterstützung der Türkei lassen sich im Norden der Insel immer mehr Siedler vom türkischen Festland nieder, die Zyperntürken geraten zunehmend in die Minderheit. Nordzypern werde immer mehr zu einer türkischen Provinz, sagt auch Hubert Faustmann. Den Status quo auf der Insel zu ändern werde mit jedem Tag schwieriger.

"Es gäbe eigentlich gute Gründe, diesen Konflikt in irgendeiner Form aufzulösen. Aber dieser Prozess ist graduell, geht langsam vor sich und die politischen Kosten, die für die griechisch zypriotische Führung damit verbunden sind, um dieses Problem zu lösen sind so hoch, dass es keiner tut. Und deswegen ist meiner Einschätzung nach leider der Status quo das wahrscheinlichste Szenario."

"Es gäbe eigentlich gute Gründe, diesen Konflikt in irgendeiner Form aufzulösen. Aber dieser Prozess ist graduell, geht langsam vor sich und die politischen Kosten, die für die griechisch zypriotische Führung damit verbunden sind, um dieses Problem zu lösen sind so hoch, dass es keiner tut. Und deswegen ist meiner Einschätzung nach leider der Status quo das wahrscheinlichste Szenario."

Erbe der britischen Kolonialherrschaft

Das Zypern-Problem ist ein Erbe der britischen Kolonialherrschaft. Als sich deren Ende in den späten 50er-Jahren abzeichnete, versuchten die beiden Volksgruppen mit Unterstützung ihrer jeweiligen "Mutterländer" Griechenland und Türkei ihre gegensätzlichen Ziele durchzusetzen. Die ursprüngliche Absicht der griechischen Mehrheit – sie stellt 80 Prozent der Bevölkerung – war "Enosis", die Vereinigung mit Griechenland. Die türkische Minderheit, rund 18 Prozent der Bevölkerung, wollte die Teilung der Insel, auf Türkisch "Taksim".

1960, nach dem Ende der britischen Herrschaft über die Insel, wurde die unabhängige Republik Zypern gegründet – mit beiden Volksgruppen als gleichberechtigten Staatsvölkern. Großbritannien, Griechenland und die Türkei kam die Rolle von Garantiemächten zu; ihre Aufgabe war es, die Einhaltung der im Grundgesetz verankerten Kernpunkte wie Unabhängigkeit, territoriale Integrität und Sicherheit zu überwachen. Doch 1963 brach ein Bürgerkrieg aus. Türken und Griechen wurden zu Feinden.

1960, nach dem Ende der britischen Herrschaft über die Insel, wurde die unabhängige Republik Zypern gegründet – mit beiden Volksgruppen als gleichberechtigten Staatsvölkern. Großbritannien, Griechenland und die Türkei kam die Rolle von Garantiemächten zu; ihre Aufgabe war es, die Einhaltung der im Grundgesetz verankerten Kernpunkte wie Unabhängigkeit, territoriale Integrität und Sicherheit zu überwachen. Doch 1963 brach ein Bürgerkrieg aus. Türken und Griechen wurden zu Feinden.

Die Ereignisse von 1974

Als 1974 Athener Militärs gegen die zyprische Regierung einen Putsch anzettelten, um eine Vereinigung mit Griechenland zu erzwingen, sah die Türkei die türkische Minderheit in Gefahr. Sie ließ Truppen auf der Insel landen und den Norden besetzen. 160.000 griechische Zyprer mussten in den Süden flüchten, zehntausende Türken von dort in den Norden. Zwei sogenannte "ethnisch bereinigte" Zonen entstanden.

Die türkischen Zyprer riefen 1983 im Norden die "Türkische Republik Nordzypern" aus. Sie wird aber bis heute nur von der Türkei anerkannt und ist wirtschaftlich völlig auf das Mutterland angewiesen.

Seit dem Scheitern der Friedensverhandlungen 2017 sind die Anhänger einer Versöhnung auf beiden Seiten der Grenze weiter in die Defensive geraten. Die Hardliner geben wieder den Ton an. Der im Norden mit massiver Unterstützung Ankaras neu gewählte Präsident Ersin Tatar will über einen gemeinsamen Staat gar nicht mehr reden. Jedenfalls solange er aus der Türkei keine anderen Signale erhält. Im Süden lautet der vorherrschende Konsens unter den Parteien, dass die türkischen Zyprer in einer griechisch dominierten Republik nichts zu befürchten hätten. Schließlich seien ihre Minderheitenrechte zusätzlich durch die Statuten der EU abgesichert.

Die türkischen Zyprer riefen 1983 im Norden die "Türkische Republik Nordzypern" aus. Sie wird aber bis heute nur von der Türkei anerkannt und ist wirtschaftlich völlig auf das Mutterland angewiesen.

Seit dem Scheitern der Friedensverhandlungen 2017 sind die Anhänger einer Versöhnung auf beiden Seiten der Grenze weiter in die Defensive geraten. Die Hardliner geben wieder den Ton an. Der im Norden mit massiver Unterstützung Ankaras neu gewählte Präsident Ersin Tatar will über einen gemeinsamen Staat gar nicht mehr reden. Jedenfalls solange er aus der Türkei keine anderen Signale erhält. Im Süden lautet der vorherrschende Konsens unter den Parteien, dass die türkischen Zyprer in einer griechisch dominierten Republik nichts zu befürchten hätten. Schließlich seien ihre Minderheitenrechte zusätzlich durch die Statuten der EU abgesichert.

"Zwei-Staaten-Lösung wird es nicht geben"

Zyperns Staatspräsident Nikos Anastasiadis zeigt sich vor den Gesprächen in Genf in einem Interview des griechischen Fernsehens dennoch bereit, erneut mit dem Norden in konkrete Verhandlungen über eine Föderation einzusteigen, macht aber zugleich klar, wo für ihn die Grenzen liegen:

"Ich kann nur sagen, dass ich mit gutem Willen an den Gesprächen teilnehmen werde und hoffe, dass wir eine Grundlage finden, um an das anzuknüpfen, was wir 2017 in Crans Montana bereits erreicht hatten. Aber ich habe auch klargemacht: Eine Zwei-Staaten-Lösung, wie sie die Türkei will, wird es nicht geben. Das wird weder von Europa und der internationalen Staatengemeinschaft noch von uns akzeptiert."

"Ich kann nur sagen, dass ich mit gutem Willen an den Gesprächen teilnehmen werde und hoffe, dass wir eine Grundlage finden, um an das anzuknüpfen, was wir 2017 in Crans Montana bereits erreicht hatten. Aber ich habe auch klargemacht: Eine Zwei-Staaten-Lösung, wie sie die Türkei will, wird es nicht geben. Das wird weder von Europa und der internationalen Staatengemeinschaft noch von uns akzeptiert."

Streitfragen Macht, Land, Sicherheit

Wann immer die beiden Seiten zusammenkommen, um über eine wie auch immer geartete Wiedervereinigung zu reden, geht es um die Streitfragen "Machtverteilung", "Landverteilung" und "Sicherheit". Zuvorderst steht die Frage: Was für ein Staat soll ein geeintes Zypern sein? Die Griechen haben ihn immer als eine Fortsetzung der existierenden Republik Zypern betrachtet, der die türkische Volksgruppe sozusagen nur wieder beitritt. Die türkischen Zyprer dagegen wollen gleichberechtigte Gründer eines neuen Staates sein.

In den vorhergehenden Verhandlungen 2004 und 2017 waren beide Seiten zwischenzeitlich schon weit gekommen: Es sollte einen föderalen Bundesstaat mit einer Staatsangehörigkeit, aber zwei administrativ geteilten Landesteilen geben. Jeder Landesteil behielte eine eigene Verwaltung und sogar eine eigene Polizei. Und jeder Landesteil bekäme sein eigenes Parlament. Nach außen hin aber würde das Land durch eine gemeinsame Regierung vertreten. Auf gesamtstaatlicher Ebene sollte es ein Parlament geben, in dem die Zyperngriechen zwei Drittel, die Zyperntürken ein Drittel der Abgeordneten stellen.

Die politische Gleichbehandlung der türkischen Zyprer ist auch für die EU der Kern einer Lösung des Zypern-Problems – das stellte Frankreichs Botschafterin in Nikosia, Salina Grenet-Catalano, im März in einem Interview mit dem zyprischen Fernsehen klar:

"Wir wollen ein wiedervereinigtes Zypern in der Europäischen Union. Und wir meinen, dass eine Föderation der beste, wenn nicht der einzige Weg ist, dieses Ziel zu erreichen. Die politische Gleichstellung beider Seiten ist für uns in diesem Zusammenhang von außerordentlicher Bedeutung."

Neben der Machtverteilung war auch die territoriale Aufteilung ein überaus strittiger Punkt zwischen den Kontrahenten. Der türkisch-zyprische Norden sollte gemäß den letzten Entwürfen für ein Friedensabkommen rund sechs Prozent seines Territoriums an den Süden abtreten. Damit war die türkische Seite im Prinzip einverstanden, besetzt sie doch derzeit 35 Prozent des Inselterritoriums, obwohl sie nur knapp 20 Prozent der Bevölkerung stellt. Doch gestritten wird darüber, welche Gebiete abgetreten werden sollen.

In den vorhergehenden Verhandlungen 2004 und 2017 waren beide Seiten zwischenzeitlich schon weit gekommen: Es sollte einen föderalen Bundesstaat mit einer Staatsangehörigkeit, aber zwei administrativ geteilten Landesteilen geben. Jeder Landesteil behielte eine eigene Verwaltung und sogar eine eigene Polizei. Und jeder Landesteil bekäme sein eigenes Parlament. Nach außen hin aber würde das Land durch eine gemeinsame Regierung vertreten. Auf gesamtstaatlicher Ebene sollte es ein Parlament geben, in dem die Zyperngriechen zwei Drittel, die Zyperntürken ein Drittel der Abgeordneten stellen.

Die politische Gleichbehandlung der türkischen Zyprer ist auch für die EU der Kern einer Lösung des Zypern-Problems – das stellte Frankreichs Botschafterin in Nikosia, Salina Grenet-Catalano, im März in einem Interview mit dem zyprischen Fernsehen klar:

"Wir wollen ein wiedervereinigtes Zypern in der Europäischen Union. Und wir meinen, dass eine Föderation der beste, wenn nicht der einzige Weg ist, dieses Ziel zu erreichen. Die politische Gleichstellung beider Seiten ist für uns in diesem Zusammenhang von außerordentlicher Bedeutung."

Neben der Machtverteilung war auch die territoriale Aufteilung ein überaus strittiger Punkt zwischen den Kontrahenten. Der türkisch-zyprische Norden sollte gemäß den letzten Entwürfen für ein Friedensabkommen rund sechs Prozent seines Territoriums an den Süden abtreten. Damit war die türkische Seite im Prinzip einverstanden, besetzt sie doch derzeit 35 Prozent des Inselterritoriums, obwohl sie nur knapp 20 Prozent der Bevölkerung stellt. Doch gestritten wird darüber, welche Gebiete abgetreten werden sollen.

Und dann ist da der Streitpunkt "Sicherheit": Heute sind im Norden der Insel noch rund 35.000 türkische Soldaten stationiert. Die Zyperntürken wollten, dass wenigstens ein Teil von ihnen für eine Übergangszeit bleibt, um für ihre Sicherheit zu garantieren. Die Rede war von 5.000 Soldaten. Die griechische Seite dagegen schlug eine internationale Polizeitruppe vor. Stützpunkte einer fremden Armee sind für die griechische Seite nicht hinnehmbar.

Versöhnungsinitiativen auf beiden Seiten

Die Pläne für eine Wiedervereinigung waren also in den vorhergehenden Verhandlungsrunden weit gediehen. Am Ende jedoch scheiterten sie auf der Zielgeraden – und jedes Mal an Detailfragen.

Noch gibt es zahlreiche Versöhnungsinitiativen auf beiden Seiten, die sich für eine gemeinsame Zukunft stark machen: Gemischte Historikerkommissionen, Frauengruppen, gemischte Orchester oder grenzübergreifende Sportgruppen. Für diese Menschen zählt nicht so sehr ihre ethnische Abstammung, sondern ihr gesamtzyprisches Zusammengehörigkeitsgefühl. Doch selbst unter diesen versöhnungsbereiten Zyprern auf beiden Seiten schwinden die Erwartungen, hat der auf Zypern arbeitende Politikwissenschaftler Hubert Faustmann beobachtet:

"Die Hoffnung, dass bei diesen Gesprächen irgendwie substanziell eine Lösung auf der Agenda steht – ich glaube nicht, dass da noch sehr viele daran glauben. Es herrscht eine Desillusionierung, ein Fatalismus, es ist ein sich abfinden ohne herauszufinden, was wir hier beobachten können."

Umfragen zeigen, dass das Interesse an einer Wiedervereinigung unter jungen griechischen Zyprern gering ist. Nach fast einem halben Jahrhundert der Teilung kennen nur noch die wenigsten griechischen Zyprer einen türkischen Zyprer persönlich – und umkehrt. Obwohl die Grenze vor Ausbruch der Corona-Pandemie weitgehend problemlos überquert werden konnte, besuchten Zyprer den jeweils anderen Landesteil höchstens zum Einkaufen, hat Hubert Faustmann beobachtet

"Wir wissen von den Umfragen, dass je jünger die griechischen Zyprioten sind, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass sie einer Lösung des Zypern-Problems nicht zustimmen werden. Also da zementiert sich die Teilung auf griechisch-zypriotischer Seite. Auf türkisch-zypriotischer Seite ist es genau umgekehrt. Die jungen türkischen Zyprioten sind relativ prozentual relativ lösungs- und wiedervereinigungsfreudiger oder offener als die ältere Generation. Das ist die hoffnungsvolle Komponente. Aber das ist leider das schwächste Glied der Kette."

Denn noch bestimmen die Alten die Geschicke auf der Insel: Nikos Anastasiadis, 74, auf griechischer Seite und der 60-jährige Zyperntürke Ersin Tatar. Dass bei ihrer Zusammenkunft in Genf mit Vertretern der UN und der Garantiemächte Griechenland, Türkei und Großbritannien in den nächsten zwei Tagen mehr als freundliche Worte herauskommen, ist unwahrscheinlich. Aber schon das wäre ein kleiner Erfolg.

"Die Hoffnung, dass bei diesen Gesprächen irgendwie substanziell eine Lösung auf der Agenda steht – ich glaube nicht, dass da noch sehr viele daran glauben. Es herrscht eine Desillusionierung, ein Fatalismus, es ist ein sich abfinden ohne herauszufinden, was wir hier beobachten können."

Umfragen zeigen, dass das Interesse an einer Wiedervereinigung unter jungen griechischen Zyprern gering ist. Nach fast einem halben Jahrhundert der Teilung kennen nur noch die wenigsten griechischen Zyprer einen türkischen Zyprer persönlich – und umkehrt. Obwohl die Grenze vor Ausbruch der Corona-Pandemie weitgehend problemlos überquert werden konnte, besuchten Zyprer den jeweils anderen Landesteil höchstens zum Einkaufen, hat Hubert Faustmann beobachtet

"Wir wissen von den Umfragen, dass je jünger die griechischen Zyprioten sind, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass sie einer Lösung des Zypern-Problems nicht zustimmen werden. Also da zementiert sich die Teilung auf griechisch-zypriotischer Seite. Auf türkisch-zypriotischer Seite ist es genau umgekehrt. Die jungen türkischen Zyprioten sind relativ prozentual relativ lösungs- und wiedervereinigungsfreudiger oder offener als die ältere Generation. Das ist die hoffnungsvolle Komponente. Aber das ist leider das schwächste Glied der Kette."

Denn noch bestimmen die Alten die Geschicke auf der Insel: Nikos Anastasiadis, 74, auf griechischer Seite und der 60-jährige Zyperntürke Ersin Tatar. Dass bei ihrer Zusammenkunft in Genf mit Vertretern der UN und der Garantiemächte Griechenland, Türkei und Großbritannien in den nächsten zwei Tagen mehr als freundliche Worte herauskommen, ist unwahrscheinlich. Aber schon das wäre ein kleiner Erfolg.