"Illustre Dichter haben seit langer Zeit schon die blumigsten Provinzen im Reiche der Poesie unter sich aufgeteilt. Es schien mir vergnüglich und umso genehmer als die Aufgabe die schwierigere war, die Schönheiten des Bösen zum Vorschein zu bringen. Dieses wesentlich unnütze und absolut unschuldige Buch ist einzig zu meinem Zeitvertreib entstanden und aus der leidenschaftlichen Lust, mich an Widerständen zu üben (…)."

Damit, lieber Leser, liebe Leserin, bist Du vorgewarnt. Denn dies waren die Worte, die Charles Baudelaire im Juni 1857 seinen Fleurs du Mal, seinen Blumen des Bösen, mit auf den Weg geben wollte. Hundert fulminante Gedichte, mit denen der damals bereits 36-Jährige in die Literaturgeschichte eintrat. In den Jahren zuvor hatte Baudelaire sich vor allem als Kunstkritiker sowie als Übersetzer und Kommentator des Amerikaners Edgar Allan Poe betätigt, an dessen kühl auskalkulierten Phantasmagorien von Mord, Verbrechen und Mysterium er ganz gewiss eine wichtige Inspirationsquelle für sein eigenes Schaffen gefunden hatte.

Auch zirkulierten in der Bohème des Pariser Quartier Latin bereits seit den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts einige Gedichte dieses stets verschuldeten, stark anrüchigen Dandys, der immerhin die Mittel zu haben schien, in äußerst gepflegter Kleidung aufzutreten: Ein stechender, dunkler Blick, dazu passend schwarzer Umhang, schwarzer Anzug, schwarze Schuhe, weißer Kragen, roter Binder. Baudelaire hat diesen Nimbus, diese Aura des Exzentrikers, des umwölkten Satanisten und Pornographen von Anfang an selbst unterhalten und, sich vom verhassten "juste milieu" der Juli-Monarchie des Bürgerkönigs Louis-Philippe, genannt "Birne", gleichermaßen absetzend wie von der entfesselten Geld-Bourgeoisie des Zweiten Kaiserreichs unter Napoleon III., "Napoleon dem Kleinen", wie Victor Hugo spottete, schreckte er auch vor damals schon politisch absolut inkorrekten Provokationen nicht zurück. Zum Beispiel dieser hier aus späteren Jahren:

"Es gibt nichts Großes in der Menschheit außer dem Dichter, dem Priester und dem Soldaten, dem Mann, der singt, dem Mann, der segnet, dem Mann, der opfert und sich selbst opfert. Für den Rest genügt es die Peitsche."

Aber das, wie gesagt, sind effektvolle Inszenierungen, wie sie heute auch Baudelaires ferner Nachfolger im Rollenfach des Dandys, wie sie heute ein Michel Houellebecq bis zur Perfektion beherrscht. Dégoût, Ekel vor der Masse, vor den Zeitgenossen, vor dem vermeintlichen "bon sens", vor der Welt, wie sie ist, und daneben die Suche nach einem unmöglichen Absoluten. Es ist genau diese Matrix, die mit Baudelaire erstmals eine ästhetisch durchkomponierte Form erhielt. Gewiss, Melancholie und Lebensüberdruss, kurz, das schon von dem römischen Philosophen Seneca diagnostizierte "taedium vitae", die wirkliche Lebensmüdigkeit, gehören seit eh zum festen Bestand poetischen Weltverhaltens, sind eine seiner Varianten.

Die Dichter sind die Kinder des Saturn. Aber bei Baudelaire, in den Blumen des Bösen, begegnet man erstmals keiner allgemeinen Weltabkehr, sondern, im Gegenteil, einer genauen Autopsie des Malaise, des Übels, des Leidens – lauter Synonyme für das "Böse", für das "Mal" im Titel der Gedichtsammlung - und einer Hinwendung zu dem, was diese Welt noch an Blüten, an Schönheit hervortreiben könnte. Und dieses Krankheitsbild hat seit Baudelaire einen Namen: La Modernité, die Moderne. Auf ihn geht der Begriff zurück. In seinem Essai aus dem Jahre 1863, Le Peintre de la vie moderne (= Der Maler des modernen Lebens) schreibt Baudelaire:

"Es ist sehr viel bequemer zu erklären, dass alles am Gewand einer Epoche hässlich sei, als sich darum zu bemühen, die geheimnisvolle Schönheit, die in ihr enthalten sein kann, zum Vorschein zu bringen, so geringfügig oder leichtfertig sie auch sein mag. Die Modernität, das ist das Vorübergehende, das Flüchtige, das Zufällige, die Hälfte der Kunst, deren andere Hälfte das Ewige und Unwandelbare ist. [...] Dieses transitorische, flüchtige Element darf man nicht übergehen oder verachten. Wenn Sie es unterdrücken, fallen Sie zwangsläufig in die Leere einer abstrakten, unbestimmten Schönheit zurück."

Botanist und Blütensammler des Bösen

Schönheit, das Ästhetische, manifestiert sich im je Zeitgenössischen, nicht in den akademischen Gipsmodellen antiker Kunst. Das ist das entscheidend Neue in Baudelaires Kunstauffassung. Und genau das erklärt Baudelaires radikale Hinwendung zur modernen Welt, das heißt in seinem Falle zu den Phänomenen der Großstadt Paris, zur Hauptstadt des Luxus und der Moden, des Elends und der Prostituierten, der Opiumhöhlen und der Gaslaternen, die die Nacht zum Tage machten, der Passagen und ihren bunten Warenwelten, ihren artifiziellen Paradiesen. Auf seinen Erkundungen des 19. Jahrhunderts und seinen archäologischen Ausgrabungen an den Wurzeln der Moderne ließ sich Walter Benjamin späterhin gerne von seinen Baudelaire-Lektüren leiten. Benjamins Zettelkasten zum so genannten Passagenwerk ist gespickt mit Baudelaire-Zitaten, und Benjamin versuchte sich auch, nicht unbedingt mit Fortüne, als Baudelaire-Übersetzer am Mittelstück der Fleurs du mal, den Tableaux parisiens, den Pariser Bildern.

Baudelaire macht sich indes als Sänger der Moderne, als Botanist und Blütensammler des Bösen nicht zum Herold des geradezu rasanten industriellen und technischen Fortschritts, wie er auf der Pariser Weltausstellung vom Jahre 1855 erstmals in opulenter und selbstgefälliger Weise bilanziert wurde, als "große Messe der Dampfkraft, der Elektrizität und der Gaslaternen". Eine solche Kunst in huldvoller Anbetung des triumphierenden wissenschaftlichen Säkulums hielt Baudelaire für genauso lächerlich wie sein Zeitgenosse Gustave Flaubert, der sie 1869 in seinem Roman L’Education sentimentale folgendermaßen persiflierte. Hier geht es um ein Gemälde:

"Es sollte die Republik darstellen, oder den Fortschritt, oder die Zivilisation. Zu sehen war Jesus Christus im Führerstand einer Lokomotive, die durch den Urwald rauschte."

Die Schönheit des Ephemären

Nein, nicht die neue Technik wird besungen, sondern das, was sie geradezu unbeabsichtigt mit hervorbringt, mit hervortreibt. Die Entdeckung der Geschwindigkeit mittels Dampfkraft und Lokomotive, die Gasbeleuchtung in der Nacht, das Aufkommen anonymer, aneinander vorbei gehender Massen in der Großstadt, die Einladung zum Flanieren, die Erfindung der Stadt als permanentem Spektakel ändert auf ganz entschiedene Weise die Wahrnehmungsmodalitäten. Nicht umsonst spricht Baudelaire vom Transitorischen, vom Ephemären, von dem, was kurz wie ein Versprechen aufleuchtet und wieder verschwindet. Eines der schönsten Gedichte der Fleurs du Mal trägt denn auch den programmatschen Titel A une Passante. "An eine Passantin" heißt es in der neuen Übersetzung von Simon Werle. Friedhelm Kemp titelte in seiner Prosaversion der Blumen des Bösen aus dem Jahre 1975: "An eine, die vorüberging". Bei Benjamin hieß es 1923 gar: "Einer Dame". Hören wir nur die beiden letzten Strophen dieses Sonetts. Zunächst auf Französisch:

"Un éclair ... puis la nuit! – Fugitive beauté

Dont le regard m’a fait soudainement renaître,

Ne te verrai-je plus que dans l’éternité?

Ailleurs, bien loin d’ici! Tropt tard! Jamais peut-être!

Car j’ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais,

O toi que j’eusse aimée, ô toi que le savais!"

Das Gedicht spricht von dem blitzartigen Erscheinen und Verschwinden einer Frau inmitten des laut heulenden Großstadtlärms. In Friedhelm Kemps Prosa-Übertragung hören sich die letzten beiden Strophen so an:

"Ein Blitz ... und dann die Nacht! – Flüchtige Schönheit, von deren Blick ich plötzlich neu geboren war, soll ich dich in der Ewigkeit wiedersehen?

Anderswo, sehr weit von hier! Zu spät! Niemals vielleicht! Denn ich weiss nicht, wohin du enteilst, du kennst den Weg nicht, den ich gehe, o du, die ich geliebt hätte, o du, die es wusste!"

Der Blitz, die Plötzlichkeit, die Flüchtigkeit des erfüllten Moments der Neugeburt – und dann das große Nimmermehr, die wohl vergebliche Hoffnung auf eine Ewigkeit, zu der die Zugangswege im Zeitalter der Wissenschaft, im Zeitalter der, wie Georg Lukacs einmal so glücklich formulierte, "transzendentalen Obdachlosigkeit", endgültig verbaut sind. Davon – und von einigem anderen – sprechen diese Gedichte.

Les Fleurs du Mal – Geschichte eines Skandals

Begeben wir uns also noch einmal an den Anfang der Fleurs du mal zurück, ans Tor zu diesem Treibhaus der Blumen des Bösen: Auf das eben zitierte Vorwort, in dem die Fleurs du mal als so unnützer wie unschuldiger Zeitvertreib vorgestellt werden, hat Baudelaire 1857 anlässlich der Publikation der Erstausgabe schließlich verzichtet. Stattdessen schickte er den 100 sorgsam ausgewählten und, wie er selber sagte, geradezu architektonisch zusammengefügten Gedichten, ein hundert und erstes Gedicht voraus, ein Widmungsgedicht "An den Leser". Und das hat es bereits in sich. So sehr, dass vor allem die Redakteure des Figaro Lunte rochen und rasch ein paar Gedichte aufgespießt hatten, die sie als das Widerwärtigste, Abscheulichste, Ekelhafteste, Unmoralischste empfanden, was ihnen je vor Augen gekommen sei: Anrufungen des Anti-Christen, Evokation lesbischer Liebe, Herumstochern im Abfall der Gesellschaft, Blasphemien, das ging entschieden zu weit.

Und so erhob am 20. August 1857, also kaum drei Monate nach Erscheinen, der Staatsanwalt Ernest Pinard Anklage wegen Beleidigung der Religion und der öffentlichen Moral. Baudelaire wiederfuhr damit die Ehre, denselben Ankläger vor sich zu haben, wie zu Anfang desselben Jahres, im Januar 1857, der Romancier Gustave Flaubert, dem wegen seines Romans Madame Bovary und der darin angeblich enthaltenen Apologie des Ehebruchs der Prozess gemacht worden war. Flaubert kam mit einem Freispruch davon. Er konnte zeigen, dass die Tatsache, von einer Sache zu schreiben, noch lange nicht heißt, dass man diese auch verteidigt. Gegen Baudelaire wurde die Anklage wegen Beleidigung der Religion fallen gelassen, aber der Aufrechterhaltung der öffentlichen Moral mussten sechs Gedichte geopfert werden. Ein Urteil übrigens, dass erst 1949 offiziell kassiert worden ist. Baudelaire sah sein sorgsam zusammengestelltes Gefüge damit aus dem Gleichgewicht gebracht. Vier Jahre lang überarbeitete er die 95 verbleibenden Gedichte und fügte weitere 35 hinzu. Somit kam es 1861 zur zweiten Auflage. Die sechs ausgeschiedenen Gedichte publizierte Baudelaire trotz Verbots im Jahre 1866, ein Jahr vor seinem Tod, in Amsterdam gemeinsam mit fünfzehn weiteren Gedichten. Nach seinem Tod veranstalteten Baudelaires Freunde und Biographen Charles Asselineau und Théodor de Banville eine große Gedichtausgabe, in die alles bis dahin publizierte sowie fünfundzwanzig weitere Gedichte eingingen. Baudelaire – Forscher sind sich seit langem daran einig, nur die Ausgabe von 1861 als Ausgabe letzter Hand der Blumen des Bösen zu werten.

In die jetzt, pünktlich zu Baudelaires 150. Todestag erschienene Neu-Übersetzung der Fleurs du mal hat Simon Werle, die einzelnen Abteilungen und jeweiligen Zusätze sorgsam trennend, alles aufgenommen, was bis 1868 zu Tage gekommen ist. Was für eine Herkules-Tat! Knapp fünfhundert Seiten Lyrik-Übersetzung, und das in der Nachfolge von Stefan George, Walter Benjamin, Rainer Maria Rilke, Ferdinand Hardekopf, Graf Wolf von Kalckreuth, Wilhelm Hausenstein, Bertolt Brecht oder Friedhelm Kemp. Sie – und einige andere - haben sich längst nicht alle an das Gesamtwerk getraut, aber es bedarf schon einigen Mutes und guter Gründe, sich dieser Aufgabe erneut zu stellen. Simon Werle gibt in seinem klugen, sehr kenntnisreichen und umsichtigen Nachwort reichlich Einblicke in seine Übersetzerwerkstatt. Und doch: Es bleibt eine ganze entscheidende Frage in der Schwebe: Was übersetzen wir, wenn wir Lyrik übersetzen? Die Form oder den Sinn? Lyrik ist vor allem Form, und es ist die Form, die "spricht", gerade bei Baudelaire, der bei allen bildlichen Provokationen, oftmals von einer geradezu pedantischen Formenstrenge ist, das klassische französische Versmaß des sechshebigen Alexandriners beherrscht und mit ihm jongliert, wie er auch mit größter Eleganz die sehr rigide Gattung des Sonetts bedient und dabei über ein schier unerschöpfliches Reservoir an Reimen zu verfügen scheint. Grund genug also, es nach George, Benjamin oder dem zu wenig gewürdigten Wolf von Kalckreuth, der 1907 seine Baudelaire-Übersetzung vorlegte, noch einmal zu versuchen?

Sinn oder Form? Das Wagnis einer Neuübersetzung

Nehmen wir uns die erste Strophe des Widmungsgedichts an den Leser vor. Bei Baudelaire hört sich das so an:

"La sottise, l’erreur, le péché la lésine,

Occupent nos esprits et travaillent nos corps,

Et nous alimentons nos aimables remords,

comme les mendiants nourrissent leur vermine."

Einfaches, durchsichtiges Vokabular, wie meist bei Baudelaire, strenger Rhythmus, klare Reime. Bei Simon Werle:

"Verblendung, Sünde, Dummheit, Geizes Schwären

Machen den Geist uns unfrei und den Körper kirr,

Und unsere traulichen Gewissensbisse päppeln wir

Wie Straßenbettler ihr Ungeziefer nähren."

Das reimt sich, gewiss, aber beim Versmaß bekommen wir hier bereits, wie Simon Werle grundsätzlich eingesteht, einige Probleme. Und vollends problematisch wird es bei dem doch recht altertümelnden Sprachduktus und Vokabular der Übersetzung. Des Geizes Schwären - Körper, die «kirr» gemacht werden, ein Wort aus der Jägersprache, das soviel meint wie: gefügig machen. Und dann ein eher mündlich neudeutsch klingendes «päppeln» der Gewissensbisse. Und überhaupt: Die Formulierung «Machen den Geist uns unfrei» ist etwas, sagen wir, umständlich. Man hört aus diesen vier Versen das Ächzen des Übersetzers gewissermaßen heraus, der sich selbst ein zu schweres und gleich doppeltes Joch auferlegt hat: Die Form zum Teil wahren, und den Sinn zum großen Teil respektieren. Friedhelm Kemp, der 1975 mit Claude Pichois die erste deutsche Baudelaire-Gesamtaugabe veranstaltet hat, nannte diese Art der Übertragung, etwas maliziös, eine «schielende» Übersetzung, schielend, weil sie beides will. Und schlug, wie es inzwischen eigentlich Standard ist, eine Prosa-Übersetzung vor, die zwar auf Reime verzichtet, aber in Vokabular und Rhythmus auch noch etwas von der Form bewahrt. Eigentlich lyrische Übersetzungen, wie etwa Stefan George sie gewagt hat, halten sich, so Kemp damals, am besten, wenn sie sich gleich als Nach- und Neudichtungen positionieren. Bei Kemp hört sich der Anfang so an:

"Dummheit, Irrtum, Sünde, Geiz hausen in unserem Geiste, plagen unsern Leib, und wir füttern unsere liebenswürdigen Gewissensbisse, wie die Bettler ihr Ungeziefer nähren."

Et voilà, damit sind wir im Bilde. Am Ende des Widmungsgedichts nennt Baudelaire den Feind, der schlimmer noch ist als alle bösen Eigenschaften, die uns quälen, und das ist der « Ennui », der Überdruss, die Langeweile, die Sinnlosigkeit, aus der wir uns vergeblich zu befreien suchen. Dieser ist das Böse, das Übel, von dem der Titel der Sammlung spricht, dieser ist die veritable Hölle. Baudelaire nennt diesen « ennui » , dieses romantische « mal du siècle » auch – und vorzugsweise – den « Spleen », in der Hoffnung, sich mit diesem modernen englischen Begriff deutlicher von den romantischen Melancholikern, seinen Vorläufern, absetzen zu können. Der « Spleen » übrigens ist griechischen Ursprungs und meint dort die Milz, die ähnlich, wie die Galle, Produzent jener schwarzen Körpersäfte wäre, von denen der Melancholiker zuviel hat. Aber dies nur am Rande. In Baudelaires Fleurs du mal wird es immer darum gehen: um Fluchtversuche im Rausch, im Eros, im Traum vom Absoluten – und vom Sturz in die banale Realität. Eines der ersten – und bekanntesten – Gedichte des Zyklus trägt den Titel L’Albatros eines der späteren, nicht in der Ausgabe von 1861 figurierenden, lautet Les plaintes d’un Icare, Die Klagen eines Ikarus. Zweimal also geht es um Flugwesen, zweimal um ihren Absturz. Stefan George dichtete 1901:

"Die dirnen mit ihren buben

Sind aufgelegt glücklich und satt …

Und ich – meine arme sind matt

Die sie in Wolken sich gruben."

Da glaubt man fast Baudelaire selbst zu hören:

"Les amants des prostituées

Sont heureux, dispos et repus;

Quant à moi, mes bras sont rompus

Pour avoir étreint des nuées."

Andere mögen bei den Prostituierten Erfüllung finden, Ikarus aber, der hier spricht, greift nur in Wolken, wo andere Körper umfassen. Simon Werle schlägt folgende Übersetzung vor:

"Es sind die Freier der Prostituierten

Zufrieden, ausgeruht und wohlig satt;

Mir aber sind die Arme wund und matt,

Die droben sich um Wolken schnürten."

Simon Werles Übersetzung ist genauer: Es sind nicht Georges «dirnen mit ihren buben », die zufrieden oder glücklich und satt sind, es sind – natürlich - nur die «buben», die man getrost durch das metrisch äquivalente «Freier» ersetzen kann. Aber die "Prostituierten" führen zu einem etwas kuriosen «schnürten» und verlängern das Versmaß um ein paar Takte, die dann mit den nicht nur matten – das sagt der französische Text -, sondern auch noch «wunden» Armen aufgefüllt werden müssen, sowie mit einem «droben», dass doch stark vereindeutigend wirkt, auch wenn hier natürlich implizit, über das Wort "Wolken", abermals der Gegensatz von oben und unten bestimmend ist –

Rainer Maria Rilke nahm sich 1921 ein paar Freiheiten, was die Versfolge angeht, kommt aber zu einem überraschenden Ergebnis, weil er das französische Verbum «rompre» ganz in seiner ersten konkreten Bedeutung von «brechen, zerbrechen» versteht :

"Die bei den Dirnen trafen

es glücklich, sind satt und frei:

mir brachen die Arme entzwei,

weil ich bei Wolken geschlafen."

Bei Rilke haben wir es mit einem recht typischen Fall von freier Nachdichtung zu tun. Ob diejenigen, die zu den Dirnen gehen, «frei» sind, ist wohl nicht ganz im Sinne Baudelaires, und man muss wohl ein Rilke sein, um sich die Arme zu brechen, wenn man "bei Wolken" schläft. Rilke mag darin einen metaphorischen Mehrwert entdeckt haben, auf jeden Fall legt er sich nicht die doppelte Fessel von Sinnwiedergabe und Formentreue an. Es entsteht etwas Neues.

Der gefangene Albatros

Ein letzter Blick soll dem Albatros gelten, diesem großen Seevogel, der als eine Art Wappentier der Fleurs du mal dienen könnte. Hier nur die erste Strophe im französischen Original, danach die Prosa-Übersetzung von Friedhelm Kemp:

"Souvent, pour s’amuser, les hommes d’équipage

Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,

Qui suivent, indolents compagnons de voyage,

Le navire glissant sur les gouffres amers."

"Oft zum Zeitvertreib fangen die Seeleute sich Albatrosse ein, jene mächtigen Meervögel, die als lässige Reisegefährten dem Schiffe folgen, wie es auf bitteren Abgründen seine Bahn zieht.

Kaum haben sie die Vögel auf die Planken gesetzt, so lassen diese Könige der Bläue unbeholfen und verlegen ihre großen weißen Flügel wie Ruder kläglich neben sich am Boden schleifen!

[…]

Der Dichter gleicht dem Fürsten der Wolken, der mit dem Sturm Gemeinschaft hat und des Bogenschützen spottet ; auf den Boden verbannt, von Hohngeschrei umgeben, hindern die Riesenflügel seinen Gang."

Hören wir die letzte Strophe auch in der Übersetzung von Simon Werle:

"Der Dichter gleicht dem Prinzen auf der Wolken Thron,

Der jedes Schützen lacht und haust im Sturmeswehen;

Verbannt zu Boden und umbuht von lautem Hohn,

Verwehren seine Riesenschwingen ihm das Gehen."

Wolkenthron und Sturmeswehen, das klingt ein wenig wie aus dem poetischen Hausfreund. Doch sagt dieses Gedicht selbst, wie es gelesen werden will: als eine Art Gleichnis auf die Situation des Dichters, der aus dem Azur eines inzwischen leeren Himmels, Kemp sagt schlicht «Bläue», ins Hohngeschrei des Realen abgestürzt ist. Das Gedicht sagt aber, über seine Form, noch einiges mehr: Dass sich zum Beispiel im Französischen «mer», das Meer, und «amer», bitter, reimen, verweist auf ein Gedicht ein paar Seiten weiter: «Homme libre, toujours tu chériras la mer…».

"Das Meer wirst, freier Mensch, du lieben allezeit!

Das Meer ist dir ein Spiegel; deine eigene Seele

Schaust du im endlosen Gewoge seiner Welle,

Und Abgrund ist dein Geist nicht minderer Bitterkeit."

So übersetzt Simon Werle hier recht geschickt, und man denkt an Baudelaires deutschen Zeitgenossen Heinrich Heine: «Ich liebe das Meer wie meine Seele». Im Spiegel des Meeres, la mer, schaut, bei Baudelaire, der Mensch, der Dichter, die Bitterkeit, den "gouffre amer", den bitteren Abgrund seiner Seele. Wortspiele wie «mer/amer» gehen notwendig verloren in einer Übersetzung, erst recht in Übersetzungen lyrischer Texte, die auf solchen Koinzidenzen, Konsonanzen, Konkordanzen beruhen. «Poetry is what get’s lost in translation», sagte der amerikanische Lyriker Robert Frost einmal. Dem muss man nicht zustimmen. Aber eine Übersetzung, die unter großen und oftmals bewundernswerten Anstrengungen versucht, beidem gerecht zu werden, dem Sinn und dem Buchstaben, das heißt der Form, riskiert in der Tat, Verluste zu schreiben.

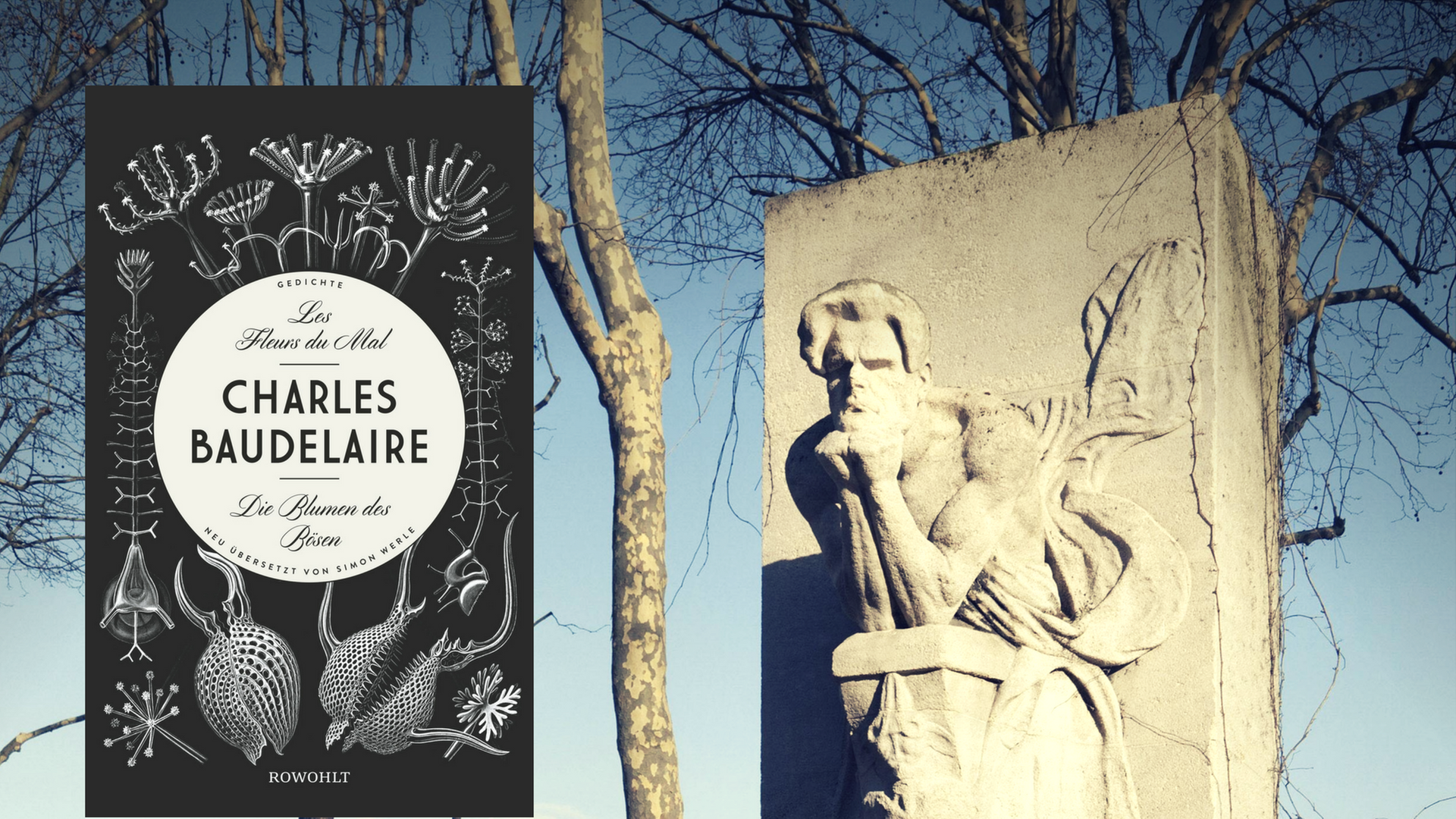

Charles Baudelaire: Les Fleurs du mal / Die Blumen des Bösen. Gedichte.

Neu übersetzt von Simon Werle

Rowohlt-Verlag, Reinbek bei Hamburg 2017

608 Seiten, 38 Euro

Neu übersetzt von Simon Werle

Rowohlt-Verlag, Reinbek bei Hamburg 2017

608 Seiten, 38 Euro