Unter einem großen Baum im ausgetrockneten Nordwesten Kenias herrscht Hochbetrieb: Helferinnen und Helfer haben im Schatten der ausladenden Krone eine mobile Klinik errichtet. Sie wiegen und messen Kleinkinder, notieren den Umfang des Oberarms: An ihm lässt sich ablesen, ob ein Kind unterernährt ist oder nicht. Gerade legt eine Helferin dem kleinen Lopeto Ebenyo das Maßband um den Oberarm, es zeigt rot: Der Zweijährige ist schwer unterernährt.

Seine Mutter Emunia Emariau ist besorgt, aber nicht überrascht: „Das liegt an der Dürre. Alle unsere Tiere sind gestorben, wir haben keine Milch und nichts mehr zu essen. Deshalb ist er unterernährt.“

Mehr als 18 Millionen Menschen leiden unter Hunger

Im Norden Kenias sowie in vielen Regionen Somalias und Äthiopiens herrscht die schlimmste Trockenheit seit 40 Jahren. Laut den Vereinten Nationen haben am Horn von Afrika mehr als 18 Millionen Menschen nicht genug zu essen. Die Zahl könnte bis September auf 20 Millionen steigen. Millionen von Schafen, Ziegen und Rindern sind bereits verendet, manche Viehzüchter haben ihre gesamten Herden verloren. Für halbnomadische Viehhalter wie Emariau und ihre Familie ist der Tod ihrer Herden eine Katastrophe, denn sie sind zum Überleben auf ihre Tiere angewiesen. Sie trinken die Milch, essen das Fleisch oder verkaufen ein Tier, wenn sie Geld brauchen. Wer seine Herde verloren hat, folgt bald selbst. Es sei denn, er oder sie bekommt kurzfristig Hilfe.

Emunia Emariau hat außer dem kleinen Lopeto sieben weitere Kinder. Denen gehe es nicht besser als ihrem Jüngsten, sagt die Mutter. „Ich habe sie nicht mitgebracht, weil sie älter sind als fünf Jahre. Geholfen wird aber nur denen, die jünger sind.“

Ein Helfer packt ihr „plumpy‘nut“ für ihren Sohn Lopeto in einen Beutel, also kalorienreiche Aufbaunahrung, die aus Erdnusspaste und vielen Nährstoffen besteht. Die Ration reicht für zwei Wochen. Dann soll Emariau mit dem Zweijährigen zur Kontrolle wiederkommen. In der mobilen Klinik unter dem Baum werden auch schwangere und stillende Frauen gewogen und gemessen. Viele sind akut unterernährt, sie bekommen ebenfalls Hilfe. Aber ältere Kinder, Frauen, die nicht schwanger sind oder stillen, und Männer werden gar nicht erst untersucht. Wenn sie unterernährt sind, wird das in der Statistik hier nicht erfasst. Den meisten Menschen bleibt als Lösung nur das, was Emariau für sich selbst und ihre sieben älteren Kinder plant: „Ich kann nichts für sie tun, außer mich hinzusetzen, zu beten und abzuwarten, was Gott mit dieser Dürre noch vorhat.“

Ein Helfer packt ihr „plumpy‘nut“ für ihren Sohn Lopeto in einen Beutel, also kalorienreiche Aufbaunahrung, die aus Erdnusspaste und vielen Nährstoffen besteht. Die Ration reicht für zwei Wochen. Dann soll Emariau mit dem Zweijährigen zur Kontrolle wiederkommen. In der mobilen Klinik unter dem Baum werden auch schwangere und stillende Frauen gewogen und gemessen. Viele sind akut unterernährt, sie bekommen ebenfalls Hilfe. Aber ältere Kinder, Frauen, die nicht schwanger sind oder stillen, und Männer werden gar nicht erst untersucht. Wenn sie unterernährt sind, wird das in der Statistik hier nicht erfasst. Den meisten Menschen bleibt als Lösung nur das, was Emariau für sich selbst und ihre sieben älteren Kinder plant: „Ich kann nichts für sie tun, außer mich hinzusetzen, zu beten und abzuwarten, was Gott mit dieser Dürre noch vorhat.“

Mehr Dürren infolge der Klimakrise

Schwere Trockenzeiten wie diese treten in Afrika immer häufiger auf. Eine Folge der Klimakrise, sagt Christian Borgemeister, einer der Direktoren des Zentrums für Entwicklungsforschung an der Universität Bonn. „Das Tragische ist eben, dass diese sogenannten Jahrhundertereignisse so was ja gar nicht mehr sind. Das sind ja noch nicht mal mehr Dekaden-Ereignisse, das sind alle Fünf-Jahres Ereignisse, dass das immer schneller geht und häufiger passiert.“

Borgemeister hat viele Jahre in West- und Ostafrika geforscht und gelebt. In dieser Zeit hat er beobachtet, wie die Abstände zwischen schweren Dürrezeiten immer kürzer wurden. Und dass immer häufiger ein anderes Extremwetter auf schwere Trockenheit folgt: Starkregen mit Überflutungen. Nun ist ein weiterer Grund für die dramatische Ernährungskrise in Ostafrika hinzugekommen: der Krieg in der Ukraine. Viele afrikanische Länder sind von den Lieferengpässen bei Getreide und den Preissteigerungen für Lebensmittel betroffen.

Borgemeister hat viele Jahre in West- und Ostafrika geforscht und gelebt. In dieser Zeit hat er beobachtet, wie die Abstände zwischen schweren Dürrezeiten immer kürzer wurden. Und dass immer häufiger ein anderes Extremwetter auf schwere Trockenheit folgt: Starkregen mit Überflutungen. Nun ist ein weiterer Grund für die dramatische Ernährungskrise in Ostafrika hinzugekommen: der Krieg in der Ukraine. Viele afrikanische Länder sind von den Lieferengpässen bei Getreide und den Preissteigerungen für Lebensmittel betroffen.

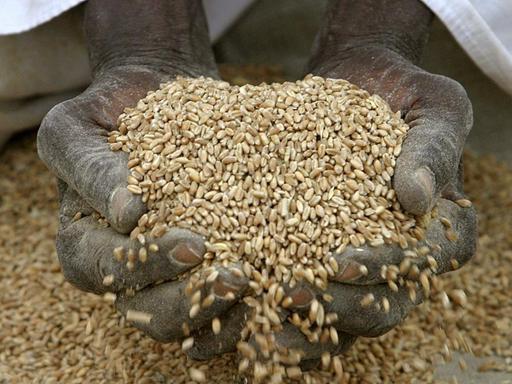

Getreide-Exporte aus der Ukraine fallen weg

Nur ein Beispiel: Allein Somalia hatte bis zum Kriegsbeginn über 90 Prozent seines Getreides aus Russland und der Ukraine bezogen. Die Exporte aus der Ukraine fallen nun weitgehend weg, russische Kriegsschiffe blockieren den Hafen von Odessa. Und wegen der Knappheit sind die Preise auf dem Weltmarkt drastisch gestiegen.

„Und das macht es natürlich für Länder, aber vor allen Dingen für Menschen in den Ländern schwierig, die ohnehin einen Großteil ihres Einkommens für Lebensmittel ausgeben müssen, weil sie arm sind und sich dann entsprechend weniger leisten können, wenn die Preise nach oben gehen,“ sagt Matin Qaim. Der Agrarwissenschaftler ist ebenfalls Direktor am Zentrum für Entwicklungsforschung an der Universität Bonn.

Ernteerträge halten nicht mit dem Bevölkerungswachstum mit

Aber selbst Klimakrise und Kriegsfolgen zusammen erklären noch nicht die schwere Hungersnot in Ostafrika und anderen Teilen des Kontinents. Beispiel Kenia: Obwohl mehr als 70 Prozent der Menschen in der Landwirtschaft tätig sind, schaffen sie es nicht, die Bevölkerung zu ernähren. Der Grund: die Erntemenge pro Flächeneinheit reicht nicht aus, sagt Christian Borgemeister.

„Wenn Sie sich die weltweiten Erträge angucken, die Entwicklung der Erträge von wichtigen Kulturpflanzen wie Mais, Weizen, Reis, dann sehen Sie eigentlich in allen Regionen dieser Welt außer Afrikas im Prinzip so eine Art lineare Steigerung. Die Erträge haben zugenommen mit der Zeit, und zwar kräftig zugenommen. Nicht in Afrika.“

Demgegenüber steht ein deutliches Bevölkerungswachstum. Zu Beginn der 1950er-Jahre lebten rund 240 Millionen Menschen auf dem afrikanischen Kontinent. Seitdem hat sich die Bevölkerungszahl auf heute rund 1,3 Milliarden Menschen verfünffacht. Mit diesem starken Wachstum habe die Steigerung der Erträge bei weitem nicht mitgehalten.

„Die Zunahme der Erträge, die wir sehen in Afrika, sind nicht eine Zunahme auf die Fläche bezogen, sondern es heißt einfach, mehr Fläche wird dazugenommen. Das heißt, die landwirtschaftliche Nutzfläche weitet sich aus, beträchtlich aus, und zwar zulasten von Wäldern, zulasten von Savannenland, zulasten der Biodiversität.“

Ein Teufelskreis, weil sich dadurch das lokale Klima noch mehr verändere.

„Wenn Sie sich die weltweiten Erträge angucken, die Entwicklung der Erträge von wichtigen Kulturpflanzen wie Mais, Weizen, Reis, dann sehen Sie eigentlich in allen Regionen dieser Welt außer Afrikas im Prinzip so eine Art lineare Steigerung. Die Erträge haben zugenommen mit der Zeit, und zwar kräftig zugenommen. Nicht in Afrika.“

Demgegenüber steht ein deutliches Bevölkerungswachstum. Zu Beginn der 1950er-Jahre lebten rund 240 Millionen Menschen auf dem afrikanischen Kontinent. Seitdem hat sich die Bevölkerungszahl auf heute rund 1,3 Milliarden Menschen verfünffacht. Mit diesem starken Wachstum habe die Steigerung der Erträge bei weitem nicht mitgehalten.

„Die Zunahme der Erträge, die wir sehen in Afrika, sind nicht eine Zunahme auf die Fläche bezogen, sondern es heißt einfach, mehr Fläche wird dazugenommen. Das heißt, die landwirtschaftliche Nutzfläche weitet sich aus, beträchtlich aus, und zwar zulasten von Wäldern, zulasten von Savannenland, zulasten der Biodiversität.“

Ein Teufelskreis, weil sich dadurch das lokale Klima noch mehr verändere.

Produktivität der Landwirtschaft muss steigen

Um die Ernährung der afrikanischen Bevölkerung auf Dauer sicherzustellen, muss deshalb die Produktivität der Landwirtschaft erhöht werden, ist auch Noah Adamtey überzeugt. Der Wissenschaftler arbeitet am Forschungsinstitut für biologischen Landbau in Frick in der Schweiz. Sein Spezialgebiet ist die Fruchtbarkeit von Böden. Und die ist in vielen afrikanischen Ländern zu gering – eine wichtige Ursache für die mangelnde Produktivität.

„Einer der wichtigsten Gründe dafür ist die Tatsache, dass die Böden ausgelaugt sind. Die Auswirkungen des Klimawandels beschleunigen die Verarmung der Böden. Das führt wiederum zu einem erhöhten Auftreten von Schädlingen und Pflanzenkrankheiten. Das alles wirkt sich auf die Produktivität der Flächen aus.“

„Einer der wichtigsten Gründe dafür ist die Tatsache, dass die Böden ausgelaugt sind. Die Auswirkungen des Klimawandels beschleunigen die Verarmung der Böden. Das führt wiederum zu einem erhöhten Auftreten von Schädlingen und Pflanzenkrankheiten. Das alles wirkt sich auf die Produktivität der Flächen aus.“

Noah Adamtey und seine Forschungsgruppe wollen herausfinden, wie sich diese Tendenz umkehren lässt: Wie lässt sich der Nährstoffgehalt in landwirtschaftlich genutzten Böden wieder erhöhen? Eine zentrale Frage, um die Nahrungssicherheit in Afrika dauerhaft zu verbessern und die Ernährungssituation krisenfester zu machen.

Unterschiedliche Anbaumethoden werden untersucht

Ein halbes Dutzend Arbeiterinnen und Arbeiter sitzt auf dem Boden und schlägt mit Buschmessern auf trockene Maisstängel ein, um sie in kleine Teile zu hacken. Die mühsame Arbeit ist Teil des Forschungsprojektes, das Noah Adamtey leitet.

„Wir stehen hier auf einer unserer Langzeitversuchsflächen in Thika. Wir vergleichen ökologische und konventionelle Anbausysteme. Mit den Versuchen haben wir 2007 begonnen.“

„Wir stehen hier auf einer unserer Langzeitversuchsflächen in Thika. Wir vergleichen ökologische und konventionelle Anbausysteme. Mit den Versuchen haben wir 2007 begonnen.“

Edward Karanja koordiniert die Versuche des Schweizer Forschungsinstituts für biologischen Landbau in Kenia. Er selbst arbeitet an einer der Partnerorganisationen: dem Icipe, einem internationalen Insektenforschungsinstitut mit Hauptsitz in Kenia. Karanja hat erst Gartenbau und Biotechnologie studiert, dann in angewandter Mikrobiologie promoviert. Die kleingehackten Maisstängel werden für den Kompost auf den Versuchsflächen gebraucht.

„Wir vergleichen hier vier unterschiedliche Anbausysteme. Zum einen intensive Landwirtschaft, jeweils konventionell und biologisch. Außerdem Subsistenzlandwirtschaft, ebenfalls konventionell und biologisch. Wir schauen uns die vier unterschiedlichen Anbausysteme mit Blick auf ihre Produktivität, ihre Rentabilität und ihre Nachhaltigkeit an.“

Auf den Versuchsflächen wächst Mais. Am höchsten aufgeschossen sind die Pflanzen auf dem Stück, das nach der intensiven biologischen Methode bestellt wird. Das heißt: unter Einsatz von viel biologischem Dünger, biologischen Schädlingsbekämpfungsmitteln und in Trockenzeiten mit Bewässerung.

„Wir vergleichen hier vier unterschiedliche Anbausysteme. Zum einen intensive Landwirtschaft, jeweils konventionell und biologisch. Außerdem Subsistenzlandwirtschaft, ebenfalls konventionell und biologisch. Wir schauen uns die vier unterschiedlichen Anbausysteme mit Blick auf ihre Produktivität, ihre Rentabilität und ihre Nachhaltigkeit an.“

Auf den Versuchsflächen wächst Mais. Am höchsten aufgeschossen sind die Pflanzen auf dem Stück, das nach der intensiven biologischen Methode bestellt wird. Das heißt: unter Einsatz von viel biologischem Dünger, biologischen Schädlingsbekämpfungsmitteln und in Trockenzeiten mit Bewässerung.

Erträge bei biologischem Anbau zunächst geringer

Die Pflanzen, die ebenfalls intensiv, aber mit Kunstdünger und chemischen Produkten gegen Schädlinge behandelt werden, sind niedriger und weniger kräftig. Ähnlich ist das Bild bei den Flächen, die weitgehend sich selbst überlassen sind: Insgesamt sind die Pflanzen niedriger und mickriger, aber der biologisch behandelte Mais sieht noch etwas besser aus, als die Vergleichspflanzen. In den ersten Jahren war das Bild allerdings ein anderes, berichtet Karanja:

„Man muss sich darüber im Klaren sein, dass es eine Umstellungsphase gibt, wenn man von konventioneller auf biologische Landwirtschaft übergeht. In dieser Phase sind die Erträge niedriger. Wir hoffen, dass unsere Daten die Landwirte künftig ermutigen, einige Jahre lang Geduld zu haben. Bei uns hat es etwa sechs Jahre gedauert, bis die Erträge des biologischen Systems mit denen des herkömmlichen Systems vergleichbar waren.“

Abschließende Daten gebe es noch nicht, sagt Karanja, der Langzeitversuch läuft erst in diesem Jahr aus. Die Wissenschaftler untersuchen fortlaufend, wie sich die Ergebnisse noch verbessern lassen, etwa durch andere biologische Pflanzenschutzmittel, um Ernteausfälle zu verhindern. Aber einige Ergebnisse seien schon deutlich:

„Beim biologischen Anbau bleiben mehr Restnährstoffe im Boden. Das System ist dadurch in der Lage, Nährstoffe von einer Saison zur anderen zu erhalten.“

Die Böden bleiben also fruchtbarer. Und ganz wichtig: Sie kommen auch mit der häufigeren Trockenheit infolge der Klimakrise besser klar, weil mehr Feuchtigkeit zurückgehalten wird. Unter anderem dadurch, dass die Erde mit Mulch, Stroh oder Pflanzenabfällen bedeckt und die Sonneneinwirkung gemildert wird.

Auch wenn die abschließenden Daten noch nicht vorliegen, zeichnet sich ab: Mit etwas Geduld ließe sich die Produktivität der Landwirtschaft in afrikanischen Ländern auf ganz nachhaltige Weise erhöhen – und damit die Abhängigkeit von teuren Importen reduzieren.

„Man muss sich darüber im Klaren sein, dass es eine Umstellungsphase gibt, wenn man von konventioneller auf biologische Landwirtschaft übergeht. In dieser Phase sind die Erträge niedriger. Wir hoffen, dass unsere Daten die Landwirte künftig ermutigen, einige Jahre lang Geduld zu haben. Bei uns hat es etwa sechs Jahre gedauert, bis die Erträge des biologischen Systems mit denen des herkömmlichen Systems vergleichbar waren.“

Abschließende Daten gebe es noch nicht, sagt Karanja, der Langzeitversuch läuft erst in diesem Jahr aus. Die Wissenschaftler untersuchen fortlaufend, wie sich die Ergebnisse noch verbessern lassen, etwa durch andere biologische Pflanzenschutzmittel, um Ernteausfälle zu verhindern. Aber einige Ergebnisse seien schon deutlich:

„Beim biologischen Anbau bleiben mehr Restnährstoffe im Boden. Das System ist dadurch in der Lage, Nährstoffe von einer Saison zur anderen zu erhalten.“

Die Böden bleiben also fruchtbarer. Und ganz wichtig: Sie kommen auch mit der häufigeren Trockenheit infolge der Klimakrise besser klar, weil mehr Feuchtigkeit zurückgehalten wird. Unter anderem dadurch, dass die Erde mit Mulch, Stroh oder Pflanzenabfällen bedeckt und die Sonneneinwirkung gemildert wird.

Auch wenn die abschließenden Daten noch nicht vorliegen, zeichnet sich ab: Mit etwas Geduld ließe sich die Produktivität der Landwirtschaft in afrikanischen Ländern auf ganz nachhaltige Weise erhöhen – und damit die Abhängigkeit von teuren Importen reduzieren.

Mehr Bäume für mehr Fruchtbarkeit der Böden

Trockene Blätter rascheln unter Hamoud Abdoulayes Füßen. Der Landwirt geht über sein Feld im Südwesten von Niger. Der westafrikanische Staat liegt im Sahel, also in der kargen Übergangszone zwischen der Wüste Sahara und der feuchten Savanne weiter südlich. Wer an den Anblick der fruchtbaren Böden in Deutschland gewöhnt ist, käme von alleine vermutlich nicht auf die Idee, dass die Fläche hier ein Feld ist. Das helle Erdreich ist trocken, die obere Erdschicht dünn, hier und da wachsen Bäume. Abdoulaye zeigt auf einen von ihnen: der sei drei Jahre alt.

„Ich kenne das genaue Alter aller Bäume auf meinem Feld, weil ich jeden einzelnen gesehen habe, als er aus dem Boden kam, und weil ich sie pflege. Der kleine hier ist zum Beispiel ein Jahr alt.“

Abdoulaye hat erst vor drei Jahren angefangen, sich für Bäume zu interessieren und dafür zu sorgen, dass auch auf seinem Feld welche wachsen. Die Not habe ihn zum Umdenken gezwungen, sagt der 67-jährige Familienvater.

„Die Situation vorher hat mir und den anderen Bauern im Dorf große Angst gemacht. Es gab keinen Schatten mehr, an vielen Stellen unserer Felder kam nacktes Gestein durch, der Wind hatte die Erde abgetragen, die Böden waren fast unfruchtbar geworden. Überall war Staub. Dann kamen Leute von einem Entwicklungsprojekt und haben uns erklärt, welche Vorteile es hat, wenn wir Bäume auf unseren Feldern haben. Sie hatten Recht, wir erleben seitdem, wie viel die Bäume verändern.“

„Ich kenne das genaue Alter aller Bäume auf meinem Feld, weil ich jeden einzelnen gesehen habe, als er aus dem Boden kam, und weil ich sie pflege. Der kleine hier ist zum Beispiel ein Jahr alt.“

Abdoulaye hat erst vor drei Jahren angefangen, sich für Bäume zu interessieren und dafür zu sorgen, dass auch auf seinem Feld welche wachsen. Die Not habe ihn zum Umdenken gezwungen, sagt der 67-jährige Familienvater.

„Die Situation vorher hat mir und den anderen Bauern im Dorf große Angst gemacht. Es gab keinen Schatten mehr, an vielen Stellen unserer Felder kam nacktes Gestein durch, der Wind hatte die Erde abgetragen, die Böden waren fast unfruchtbar geworden. Überall war Staub. Dann kamen Leute von einem Entwicklungsprojekt und haben uns erklärt, welche Vorteile es hat, wenn wir Bäume auf unseren Feldern haben. Sie hatten Recht, wir erleben seitdem, wie viel die Bäume verändern.“

Früher habe er die toten Blätter und alle Triebe jedes Jahr verbrannt, um sein Feld für die Aussaat vorzubereiten. Aber der Boden sei dadurch immer nackter und unfruchtbarer geworden. Jetzt gießt er die kleinen Triebe in regenarmen Zeiten sogar, damit sie nicht vertrocknen. Der Aufwand habe sich für ihn schon gelohnt, versichert Abdoulaye:

„Bevor ich damit angefangen habe, waren meine Ernten mager, weil mein Feld nicht mehr fruchtbar war. Jetzt ernte ich mehr. Früher habe ich kaum 20 Maß pro Hektar eingebracht, jetzt sind es rund 80. Wenn es viel regnet, sogar 100.“

„Bevor ich damit angefangen habe, waren meine Ernten mager, weil mein Feld nicht mehr fruchtbar war. Jetzt ernte ich mehr. Früher habe ich kaum 20 Maß pro Hektar eingebracht, jetzt sind es rund 80. Wenn es viel regnet, sogar 100.“

Im Durchschnitt ernte er also vier Mal so viel, wie vor dem Beginn der Aufforstung auf seinem Feld. Die Methode, die er anwendet, heißt FMNR, Farmer Managed Natural Regeneration, also eine von den Landwirten selbst verwaltete natürliche Wiederbegrünung verarmter und entwaldeter Böden. Statt Bäume zu pflanzen, werden noch vorhandene, unterirdische Wurzeln gerodeter Bäume genutzt, die wieder austreiben.

Entwickelt wurde die Methode von dem australischen Agrarwissenschaftler Tony Rinaudo, der dafür 2018 den Alternativen Nobelpreis bekam. Im Norden Kenias wurde sie vor zehn Jahren eingeführt. Doch bislang gibt es keine systematische Studie dazu, wie sich Bodenfruchtbarkeit und Produktivität dadurch verbessern.

Entwickelt wurde die Methode von dem australischen Agrarwissenschaftler Tony Rinaudo, der dafür 2018 den Alternativen Nobelpreis bekam. Im Norden Kenias wurde sie vor zehn Jahren eingeführt. Doch bislang gibt es keine systematische Studie dazu, wie sich Bodenfruchtbarkeit und Produktivität dadurch verbessern.

Erfolge für die FMNR-Methode auch in Kenia

Das will Irene Awino Ojuok ändern. Die Kenianerin promoviert darüber am „Right Livelihood College“, das am Zentrum für Entwicklungsforschung in Bonn angesiedelt ist.

„Vor ich glaube drei Wochen war ich im Norden Kenias, in Marsabit. Ich war sehr erstaunt über die Erfolge einiger Frauen, die dort FMNR praktizieren. Marsabit ist eine der sehr trockenen Gegenden in Kenia, und in der gegenwärtigen Dürre ist die Lage dort besonders schwierig. In den Zeitungen konnte man sogar lesen, dass einige Viehzüchter ihre Kühe mit Karton füttern müssen, weil sie sonst nichts haben. Zu meinem Erstaunen erzählten mir die Frauen, die FMNR praktizieren, dass sie ihren Viehbestand nicht verloren haben. Und warum? Weil die Bäume, die sie dank FMNR schon gezogen haben, das Futter produzieren, das ihr Vieh zum Überleben braucht.“

„Vor ich glaube drei Wochen war ich im Norden Kenias, in Marsabit. Ich war sehr erstaunt über die Erfolge einiger Frauen, die dort FMNR praktizieren. Marsabit ist eine der sehr trockenen Gegenden in Kenia, und in der gegenwärtigen Dürre ist die Lage dort besonders schwierig. In den Zeitungen konnte man sogar lesen, dass einige Viehzüchter ihre Kühe mit Karton füttern müssen, weil sie sonst nichts haben. Zu meinem Erstaunen erzählten mir die Frauen, die FMNR praktizieren, dass sie ihren Viehbestand nicht verloren haben. Und warum? Weil die Bäume, die sie dank FMNR schon gezogen haben, das Futter produzieren, das ihr Vieh zum Überleben braucht.“

Wie Irene Awino Ojouk erzählt, hätten die positiven Erfahrungen schon viele weitere Viehzüchter und Landwirte von der Methode überzeugt.

„Wenn die Landwirte Bäume nachwachsen lassen, stellen sie fest, dass die Erdschicht auf ihren Feldern wieder dicker wird, die Böden werden fruchtbarer, sie ernten wieder mehr. Wenn das eintritt, ist ihre Versorgung mit Nahrungsmitteln gesichert."

„Wenn die Landwirte Bäume nachwachsen lassen, stellen sie fest, dass die Erdschicht auf ihren Feldern wieder dicker wird, die Böden werden fruchtbarer, sie ernten wieder mehr. Wenn das eintritt, ist ihre Versorgung mit Nahrungsmitteln gesichert."

Hirse passt besser zum Klima als Mais

Es gibt weitere Möglichkeiten, die Produktivität der afrikanischen Landwirtschaft zu erhöhen, ohne die Böden durch massive Intensivierung auszulaugen und langfristig das Gegenteil zu bewirken. Zum Beispiel durch mehr Bewässerung.

Mittlerweile gibt es verschiedene Methoden, Regenwasser auch in trockenen Regionen zu sammeln und für die Landwirtschaft zu nutzen. Wichtig wäre außerdem mehr Forschung zu Feldfrüchten, die an das harte Klima angepasst sind, wie etwa verschiedene Hirse-Sorten. In den vergangenen Jahren ist besonders viel wissenschaftliche Aufmerksamkeit in die Verbesserung von Mais geflossen – einer Pflanze, die für viele Gegenden Afrikas viel zu anspruchsvoll ist.

Mittlerweile gibt es verschiedene Methoden, Regenwasser auch in trockenen Regionen zu sammeln und für die Landwirtschaft zu nutzen. Wichtig wäre außerdem mehr Forschung zu Feldfrüchten, die an das harte Klima angepasst sind, wie etwa verschiedene Hirse-Sorten. In den vergangenen Jahren ist besonders viel wissenschaftliche Aufmerksamkeit in die Verbesserung von Mais geflossen – einer Pflanze, die für viele Gegenden Afrikas viel zu anspruchsvoll ist.

Der kenianische Agrarökonom Timothy Njagi fordert insgesamt mehr Wissenstransfer, um die Ernährungssicherheit in Afrika zu verbessern.

„Zum Beispiel zu biologischer Schädlingsbekämpfung, die mit Informationstechnologie unterstützt wird. Wenn wir die Partnerschaften zwischen Universitäten in Deutschland und Kenia stärken würden, könnten die hiesigen Universitäten von dem lernen, was in Deutschland entwickelt wurde und eine lokale Lösung finden, die genauso gut funktioniert. Ohne dass wir einfach kopieren würden, was anderswo entwickelt wurde.“

Schwere Ernährungskrisen wie die gegenwärtige sind also auch in Afrika kein Schicksal, noch nicht einmal unter den erschwerten Bedingungen der Klimakrise. Katastrophen, in denen kurzfristig nur noch Nothilfe Menschenleben retten kann, ließen sich teilweise verhindern.

Dafür müsste die Landwirtschaft im globalen Süden aber stärker gefördert und sehr viel Geld in die Hand genommen werden – nicht nur, aber auch aus den Ländern des globalen Nordens. Unter anderem, um mehr Forschung zu den Nutzpflanzen zu finanzieren, die an die Klimaverhältnisse in Afrika angepasst sind.

„Zum Beispiel zu biologischer Schädlingsbekämpfung, die mit Informationstechnologie unterstützt wird. Wenn wir die Partnerschaften zwischen Universitäten in Deutschland und Kenia stärken würden, könnten die hiesigen Universitäten von dem lernen, was in Deutschland entwickelt wurde und eine lokale Lösung finden, die genauso gut funktioniert. Ohne dass wir einfach kopieren würden, was anderswo entwickelt wurde.“

Schwere Ernährungskrisen wie die gegenwärtige sind also auch in Afrika kein Schicksal, noch nicht einmal unter den erschwerten Bedingungen der Klimakrise. Katastrophen, in denen kurzfristig nur noch Nothilfe Menschenleben retten kann, ließen sich teilweise verhindern.

Dafür müsste die Landwirtschaft im globalen Süden aber stärker gefördert und sehr viel Geld in die Hand genommen werden – nicht nur, aber auch aus den Ländern des globalen Nordens. Unter anderem, um mehr Forschung zu den Nutzpflanzen zu finanzieren, die an die Klimaverhältnisse in Afrika angepasst sind.

![Hunderte von Helfern versuchen am 3.6.1998 im Wrack des verunglückten ICE 884 bei Eschede in der Nähe von Celle, Opfer des Zugunglücks zu bergen. Der Intercity-Express "Wilhelm Conrad Röntgen" von München nach Hamburg war mit etwa Tempo 200 gegen eine Brücke geprallt, die dabei zerfetzt wurde. Die Zahl der Todesopfer könnte auf weit über 100 steigen. Diese Schätzung nannte die Einsatzleitung der Rettungskräfte am Abend im Gespräch mit Bundesverkehrsminister Wissmann. Möglicherweise sind unter den noch nicht geborgenen Toten auch Kinder aus zwei Schulklassen. Rund 300 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Es handelt sich um das schwerste Zugunglück in Deutschland seit 20 Jahren. [dpabilderarchiv] Hunderte von Helfern versuchen am 3.6.1998 im Wrack des verunglückten ICE 884 bei Eschede in der Nähe von Celle, Opfer des Zugunglücks zu bergen. Der Intercity-Express "Wilhelm Conrad Röntgen" von München nach Hamburg war mit etwa Tempo 200 gegen eine Brücke geprallt, die dabei zerfetzt wurde. Die Zahl der Todesopfer könnte auf weit über 100 steigen. Diese Schätzung nannte die Einsatzleitung der Rettungskräfte am Abend im Gespräch mit Bundesverkehrsminister Wissmann. Möglicherweise sind unter den noch nicht geborgenen Toten auch Kinder aus zwei Schulklassen. Rund 300 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Es handelt sich um das schwerste Zugunglück in Deutschland seit 20 Jahren. [dpabilderarchiv]](https://bilder.deutschlandfunk.de/7b/1c/99/87/7b1c9987-85ad-48de-a9ef-d7cc27234184/eschede-ice-zugunglueck-100-1920x1080.jpg)