Im November 2022 hatte der Chatbot ChatGPT, der mit künstlicher Intelligenz arbeitet, seinen großen Durchbruch. Mit ihm wurde für viele erstmals erfahrbar, wozu künstliche Intelligenz in der Lage ist. Dass sie selbstständig Texte schreiben oder Bilder produzieren kann, ist erst der Anfang einer Entwicklung, die tiefgreifende Folgen für die Menschheit haben wird. KI bietet jede Menge Chancen - aber birgt auch eine Vielzahl von Risiken.

Die Europäische Union will die Zukunft der Technologie mit dem Artificial Intelligence Act (AIA) in sichere Bahnen zu lenken. Die EU ist damit weltweit Vorreiter bei der Regulierung von KI. Das KI-Gesetz geht auf einen Vorschlag der EU-Kommission aus dem Jahr 2021 zurück. Am 13. März 2024 hat das EU-Parlament das KI-Gesetz verabschiedet, seit 1. August 2024 ist es in Kraft. In Brüssel gilt das Regelwerk als „historisch“. Die Hoffnung der EU-Länder ist, dass die Regeln weltweit Nachahmer finden.

Was sieht der AI Act der Europäischen Union vor?

Der AI Act soll die Nutzung und Entwicklung von künstlicher Intelligenz in der EU regulieren, um die Grundrechte der Menschen zu schützen. Dadurch sollen auch die Einführung der Technologie, Innovationen und Investitionen gefördert werden. Das Gesetz ordnet KI-Anwendungen in unterschiedliche Risikoklassen ein. Bei einem geringen Risiko, etwa bei einem Spamfilter, gibt es keine Auflagen. Ein begrenztes Risiko stellen Chatbots dar, diese müssen Transparenzregeln einhalten. Systeme, die als besonders risikoreich gelten und beispielsweise in kritischen Infrastrukturen oder im Bildungs- oder Gesundheitswesen eingesetzt werden, müssen strenge Anforderungen erfüllen. Diese brauchen unter anderem eine menschliche Aufsicht.

Bestimmte KI-Anwendungen, die gegen EU-Werte verstoßen, sind ganz verboten. Dazu gehören Programme, die Bürgerrechte einschränken, das menschliche Verhalten beeinflussen oder den freien Willen beschneiden - oder auch solche, die soziales Verhalten bewerten ("Social Scoring").

Gesichtserkennung im öffentlichen Raum

Auch die Gesichtserkennung im öffentlichen Raum - also zum Beispiel durch Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen - ist grundsätzlich nicht erlaubt. Dabei gibt es jedoch Ausnahmen: Polizei und andere Sicherheitsbehörden dürfen eine solche Gesichtserkennung im öffentlichen Raum nutzen, um bestimmte Straftaten wie Menschenhandel oder Terrorismus verfolgen zu können.

Biometrische Informationen dürfen nach dem AI Act nicht mit solchen über die politischen oder religiösen Anschauungen von Personen verbunden werden. Verboten ist es auch, am Arbeitsplatz Gesichter nach Gefühlen analysieren zu lassen. Entwickler müssen klar kenntlich machen, dass durch künstliche Intelligenz geschaffene Texte, Bilder und Töne auf dieser Technologie beruhen. Verstöße gegen die Regeln können mit hohen Geldstrafen geahndet werden.

Wie geht es weiter mit dem AI Act?

Die Auflagen treten schrittweise in Kraft: für KI-Systeme mit unannehmbarem Risiko bereits im Februar, für KI-Modelle mit allgemeinem Verwendungszweck nach zwölf Monaten, für die meisten aber erst in zwei Jahren. Bis dahin fordert die Kommission im KI-Pakt die Entwickler auf, die wichtigsten Verpflichtungen freiwillig in die Tat umzusetzen. Die Kommission arbeitet weitere Leitlinien aus, wie das Gesetz umgesetzt werden soll.

Bis zum 2. August 2025 müssen die EU-Mitgliedsstaaten die zuständigen nationalen Behörden benennen, die die Anwendung der Vorschriften überwachen sollen. Das AI Office der EU-Kommission soll die Regeln auf EU-Ebene durchsetzen. Es soll 140 Mitarbeiter haben, davon werden 80 neu eingestellt.

Welche Kritik gibt es am AI Act?

Kritiker befürchten, dass die Europäische Union durch die Regulierung den Anschluss verliert, im Wettlauf mit den USA und China. Der KI-Bundesverband, nach eigenen Angaben das größte KI-Unternehmernetzwerk in Deutschland, sieht eine große Unklarheit bei der Anwendung neuer Vorgaben. Es fehlten Richtlinien und Hilfestellungen, wie man mit dem AI Act umgehen könne. Die meisten Unternehmen seien kleine Start-ups oder Scale-ups ohne Rechtsabteilung. Dagegen hätten es große US-Firmen einfacher.

Was sind die Gefahren von künstlicher Intelligenz?

Niemand weiß genau, wie gefährlich der Einsatz von KI potenziell ist. Doch sie wird zumindest von den meisten Expertinnen und Experten als grundsätzlich sehr mächtig eingeschätzt. Positive wie auch negative Auswirkungen könnten demnach immens sein.

Ende Mai 2023 beschrieben führende Experten die Gefahr durch KI in nur einem Satz: „Das Risiko einer Vernichtung durch KI zu verringern, sollte eine globale Priorität neben anderen Risiken gesellschaftlichen Ausmaßes sein, wie etwa Pandemien und Atomkrieg.“

Zu den Unterzeichnern der kurzen Stellungnahme gehörte auch OpenAI-Chef Sam Altman – jenes Unternehmens, das ChatGPT erfunden und damit den aktuellen KI-Hype maßgeblich ausgelöst hat. Die Stellungnahme wurde auf der Webseite des in San Francisco ansässigen Centers for AI Safety (Zentrum für KI-Sicherheit) publiziert.

Die Angst, die Kontrolle zu verlieren

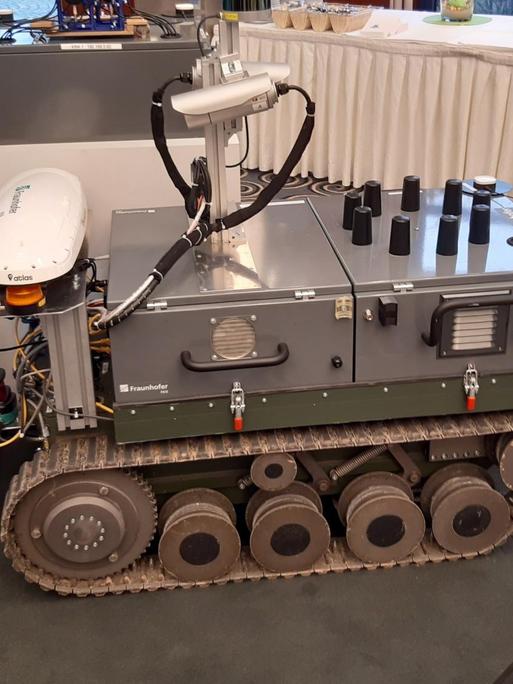

Die Non-Profit-Organisation nennt als mögliche Gefahren von künstlicher Intelligenz ihren Einsatz in der Kriegsführung. Außerdem wird vor der Verbreitung von Falschinformationen sowie vor einer Zukunft gewarnt, in der die Menschheit komplett von Maschinen abhängig werden könnte.

Terrorismus, Waffenproduktion, Manipulation von Wahlen: Die Ängste vor dem missbräuchlichen Einsatz von KI sind groß. Hinzu kommt die Sorge, die Kontrolle über sie zu verlieren. Der KI-Experte Daniel Privitera warnt vor immer besseren und stärkeren KI-Modellen, die bereits teilweise selbstständig strategisch handelten und Menschen täuschen könnten.

Zugleich seien diese KI-Modelle „Blackboxes“: „Niemand versteht, was eigentlich in denen vor sich geht. Auch OpenAI selbst versteht das nicht. Wenn man so etwas nicht versteht, dann kann man es natürlich auch nicht verlässlich kontrollieren und steuern“, so Privitera.

"Ich finde auch die Idee beunruhigend, dass KI zum Beispiel unsere Gedanken lesen kann", sagt Alexandra Geese, Digitalexpertin der Grünen im Europaparlament. Es gebe bereits Technologie, die über Gehirnscans zeigen könne, "was wir uns vorgestellt haben, welche Bilder wir gesehen haben".

Ebenfalls sehr beunruhigend sei die potenzielle Auflösung der Realität, zum Beispiel durch Deepfakes. „Unsere Art und Weise zu prüfen, ob eine Information wahr oder nicht wahr ist, wird so kompliziert, dass sie eigentlich von normalen Menschen gar nicht mehr zu leisten ist", sagt Geese. Ergebnis wäre eine Welt, in der man zwischen Wahrheit und Lüge nicht mehr unterscheiden kann.

Welche weiteren Vorschläge gibt es, um KI zu regulieren?

OpenAI-Chef Sam Altman hat eine Aufsichtsbehörde nach dem Vorbild der Internationalen Atomenergiebehörde für die neue Technologie vorgeschlagen. Auch UN-Generalsekretär António Guterres spricht sich für die Einrichtung einer Regulierungsbehörde aus. Die G7 verständigten sich bei einem Gipfeltreffen in Japan darauf, eine gemeinsame Strategie zur Regulierung von KI in Angriff zu nehmen.

USA und EU diskutieren über einen freiwilligen KI-Verhaltenskodex. Die Entwickler künstlicher Intelligenz sollen zur freiwilligen Selbstkontrolle verpflichtet werden. Damit könne Zeit gewonnen werden, bis gesetzliche Regeln griffen, sagt die EU-Kommissarin für Digitales, Margrethe Vestager. Der AI Act der EU werde inklusive Übergangsfristen frühestens in zweieinhalb bis drei Jahren Wirkung entfalten. "Das ist offensichtlich zu spät. Wir müssen jetzt handeln."

ahe, leg