Zwei Jahre nach dem Massaker der islamistischen Hamas an rund 1200 Israelis fürchten Juden in Deutschland um ihre Sicherheit. Der Terrorangriff, der sich am 7. Oktober zum zweiten Mal jährt, bestimmt immer weniger den Blick auf den Nahostkonflikt, im Vordergrund steht schon länger das Handeln der israelischen Regierung und das Vorgehen der israelischen Armee im Gazastreifen.

Judenhass als Alltagsphänomen

Die teils heftige Kritik daran bekommt der jüdische Teil der deutschen Bevölkerung direkt zu spüren. Judenhass sei auch in Deutschland ein Alltagsphänomen geworden, stellt die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ferda Ataman, fest.

Jüdinnen und Juden in Deutschland fühlten sich alleingelassen, ausgeschlossen – und zögen sich zunehmend aus dem öffentlichen Leben zurück, heißt es in einer neuen Studie. Der Judenhass zeige sich auch in Form offensiver Konfrontation, in Schuldzuweisungen und in der rückwirkenden Legitimation des Massakers vom 7. Oktober.

Der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus RIAS meldet im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt einen starken Anstieg antisemitischer Vorfälle in Deutschland. Jüdische Mitbürger, warnt der Verband, würden hierzulande für den Konflikt in Kollektivhaftung genommen.

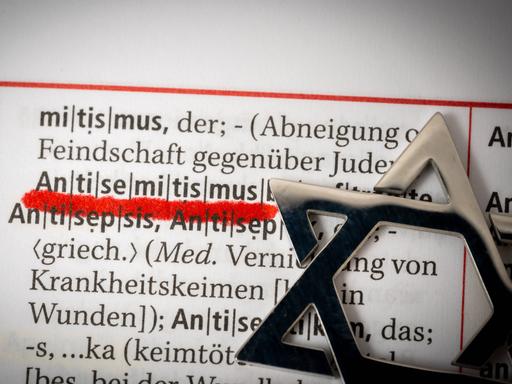

Was ist Antisemitismus?

Es gibt keine allgemein verbindliche Definition des Begriffs. Oft wird die sogenannte Arbeitsdefinition der International Holocaust Remembrance Alliance herangezogen. Sie lautet:

Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass gegenüber Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nichtjüdische Einzelpersonen und/oder deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen.

Die Bundesregierung unter Kanzlerin Angela Merkel hatte diese Definition 2017 angenommen und erweitert:

Darüber hinaus kann auch der Staat Israel, der dabei als jüdisches Kollektiv verstanden wird, Ziel solcher Angriffe sein.

Es gibt verschiedene Arten von Judenhass. Man unterscheidet zwischen „klassischem“, sekundärem und israelbezogenem Antisemitismus. Die „klassische“ Form umfasst sozialen Antisemitismus (Vorurteile wie Juden als Ausbeuter und Wucherer) sowie religiöse, nationalistische oder rassistische Ausprägungen.

Der sekundäre Antisemitismus relativiert oder leugnet den Holocaust, bemüht sich um Täter-Opfer-Umkehr oder fordert, einen „Schlussstrich“ unter die Erinnerungskultur zu ziehen.

Der israelbezogene Antisemitismus überträgt traditionelle Stereotype auf den Staat Israel oder setzt die israelische Politik gegenüber den Palästinensern mit den Verbrechen der Nationalsozialisten gleich. Der Begriff "Israelkritik" differenziert nicht zwischen israelischer Regierung und dem Land Israel – eine Sprachpraxis, die man bei anderen Ländern nicht anwendet.

Wie verbreitet ist Antisemitismus in Deutschland?

Antisemitische Einstellungen und antisemitisch motivierte Gewalttaten sind in Deutschland seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 noch einmal deutlich gestiegen. Zugenommen hat dabei auch der politische Antisemitismus. Gab es vor dem 7. Oktober 2023 rechnerisch knapp eine Versammlung am Tag mit antisemitischen Inhalten, so sind es seitdem pro Tag fünf, wie eine Untersuchung des Bundesverbands RIAS zeigt.

Bei 89 Prozent der Versammlungen gab es einen israelbezogenen Antisemitismus, der oft mit anderen Formen von Antisemitismus einher ging. „Aufrufe zur Vernichtung Israels, Befürwortung von Gewalt gegen Jüdinnen und Juden, offene Unterstützung des Terrors der Hamas und die Relativierung der Schoa – all das ist zwei Jahre nach dem 7. Oktober zur bedrückenden Normalität geworden“, erklärt Benjamin Steinitz, Geschäftsführer des Bundesverbands RIAS.

Die Feindschaft gegenüber Israel sei dabei das Bindeglied zwischen unterschiedlichen politischen Akteuren. Auf den Versammlungen demonstrierten antiisraelische Aktivisten, islamistische Gruppen und links-antiimperialistische Akteure gemeinsam.

Laut einer Studie der Technischen Universität Berlin ist klassischer und israelbezogener Antisemitismus unter Muslimen weiter verbreitet als unter Nicht-Muslimen. Beim sekundären Antisemitismus gibt es hingegen kaum Unterschiede.

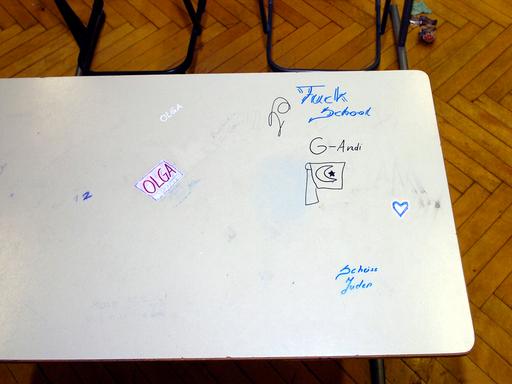

Für Jüdinnen und Juden in Deutschland führt all das zu zunehmender sozialer Isolation und Ausgrenzung, etwa in Schulen, Hochschulen und am Arbeitsplatz - wie eine von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes geförderte Studie zeigt.

Für die Studie der Fachhochschule Potsdam und des Berliner Kompetenzzentrums für antisemitismuskritische Bildung und Forschung wurden 110 Jüdinnen und Juden ein Jahr lang wiederholt interviewt.

Das Ergebnis: Juden werden häufiger beleidigt, bedroht und diskriminiert und lebten in ständiger Alarmbereitschaft. Studienteilnehmer berichten, dass sie sich aus Sorge vor Übergriffen aus dem öffentlichen Leben zurückziehen oder bestimmte Orte meiden. Das führt bei vielen Befragten zu Depressionen, Schlafstörungen, Angstzuständen und Panikattacken.

Wie viele antisemitische Straftaten gibt es?

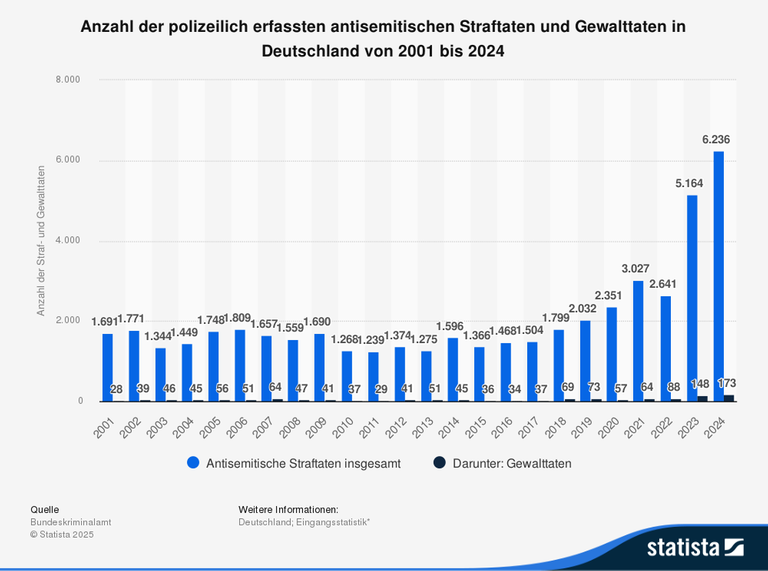

Im Jahr 2024 sind die antisemitischen Straftaten erneut angestiegen, so die Angaben des Bundeskriminalamtes zu politisch motivierter Kriminalität: Mit 6.236 Fällen erreichten sie einen neuen Höchststand, nachdem sich die Zahl bereits im Jahr 2023 fast verdoppelt hatte.

Dem BKA zufolge wirkt sich besonders der aufgeflammte Nahostkonflikt infolge der Terrorangriffe der Hamas auf die Anzahl der antisemitischen Straftaten aus. Hier gewinne der Bereich "ausländische Ideologie" zunehmend an Bedeutung: 1.940 Taten wurden verzeichnet. 906 Fälle hatten einen religiös ideologischen, 437 einen linksextremen Hintergrund.

Die meisten Straftaten haben dem Bericht zufolge jedoch einen rechtsextremen Hintergrund: 3.016 Fälle. Bei den antisemitischen Straftaten handelt es sich um Volksverhetzung, Propagandadelikte, Sachbeschädigungen bis hin zu Brandanschlägen, aber auch um Beleidigungen und Bedrohungen.

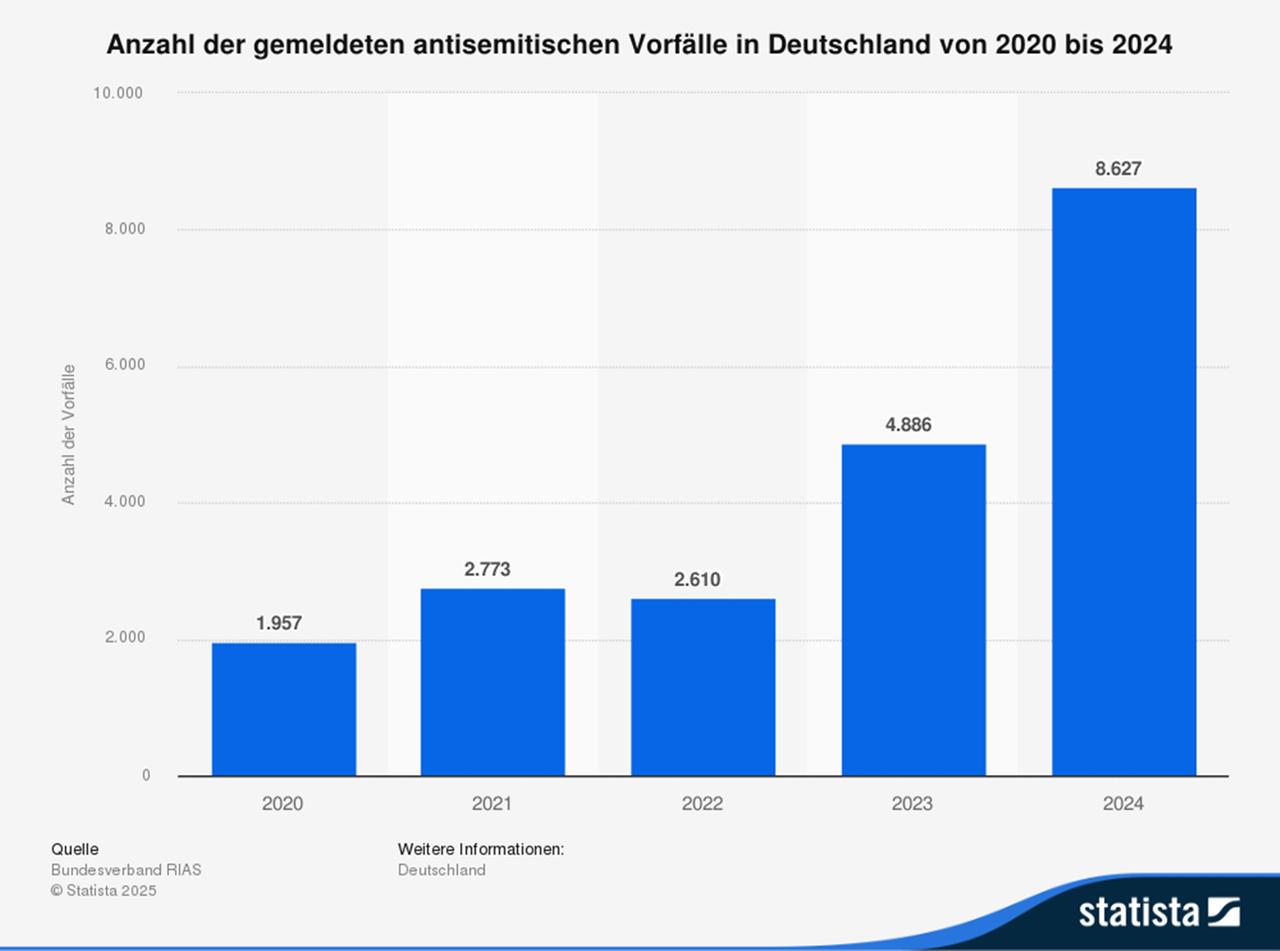

Der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus (Bundesverband RIAS) geht zudem von einer großen Dunkelziffer aus. Der RIAS-Jahresbericht hat eine andere Datenbasis als das BKA. 2024 dokumentierten die RIAS-Meldestellen insgesamt 8627 antisemitische Vorfälle. Das ist ein Anstieg um fast 77 Prozent gegenüber 2023. Rechnerisch ereigneten sich 2024 demnach knapp 24 antisemitische Vorfälle pro Tag.

Seit wann gibt es Antisemitismus?

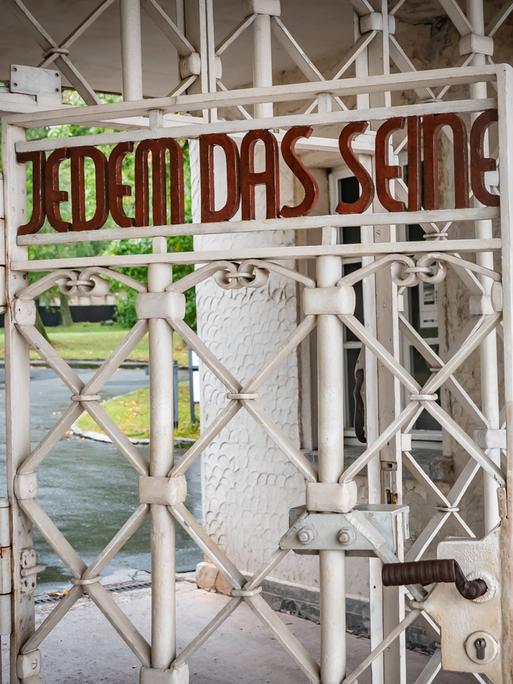

Antisemitismus ist dem Historiker Wolfgang Benz zufolge wahrscheinlich das älteste soziale, kulturelle und politische Ressentiment, das bis in die Gegenwart hinein existiert. So entstehen bereits im frühen Christentum unter anderem Ritualmordbeschuldigungen und der Vorwurf des Hostienfrevels, zudem wird den Juden die Schuld am Tod von Jesus Christus gegeben.

Hinzu kommen Verschwörungserzählungen von einer „jüdischen Weltverschwörung“, die sich hartnäckig halten. So wird immer noch die erstmals 1903 veröffentlichte Hetzschrift „Die Protokolle der Weisen von Zion“ verbreitet, obwohl längst erwiesen ist, dass es sich um eine Fälschung handelt.

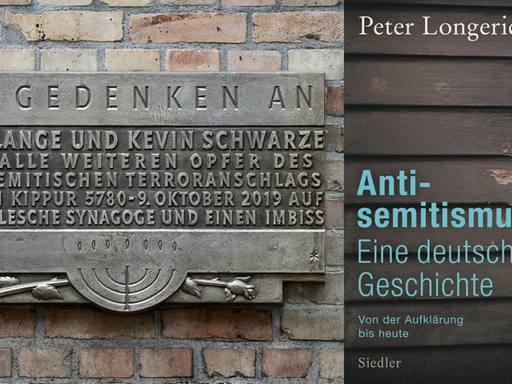

Der Historiker Peter Longerich schreibt, dass alle bisherigen Anstrengungen nicht dazu geführt hätten, den Antisemitismus in Deutschland wirksam zu bekämpfen: Judenfeindschaft sei nach wie vor mitten unter uns und anscheinend unausrottbar. Longerich hat den Antisemitismus vom späten 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart untersucht. Sein Ergebnis: Der deutsche Antisemitismus sei ein tief in unserer Geschichte und Kultur verwurzeltes Vorurteil.

Was kann man gegen Antisemitismus tun?

Als Konsequenz aus der von ihr vorgelegten Studie fordert die Antidiskriminierungsbeauftragte Ferda Ataman, Jüdinnen und Juden in Deutschland besser vor Diskriminierung im Alltag zu schützen. Ataman schlägt unter anderem vor, das Antidiskriminierungsrecht zu verschärfen und Beratungsstellen für Jüdinnen und Juden auszubauen. Ein breites Bündnis aus Politik und Zivilgesellschaft hat kürzlich zudem einen Fünf-Punkte-Plan gegen Antisemitismus vorgestellt.

Ein wichtiger Ort für die Bekämpfung von Antisemitismus sind Schulen. Die Organisation „Bildungsstätte Anne Frank“ hilft, aktuelle Formen von Antisemitismus zu erkennen. Co-Direktorin Deborah Schnabel sagt: Vor allem Pädagoginnen und Lehrer hätten einen großen Bedarf an Unterstützung.

Judenhass als Thema im Unterricht

„Meistens geht es darum, dass sich Lehrkräfte fragen, wie sie überhaupt über den Nahostkonflikt im Klassenzimmer sprechen können“, so Schnabel - nicht im Hinblick auf inhaltliche Details, sondern wie es gelingen könne, die Emotionen und die Unsicherheiten von Schülerinnen und Schülern aufzugreifen.

Auch die Kultusministerkonferenz hat zusammen mit dem Zentralrat der Juden und dem Antisemitismus-Beauftragten der Bundesregierung Vorschläge für Schulen gemacht: Lehrer und Schüler sollen Vorfälle erkennen, benennen und auf sie angemessen reagieren. Die Kultusminister und der Zentralrat setzen auf Fortbildung für Lehrer und Prävention, indem im Unterricht Wissen zur Geschichte des Judentums vermittelt wird und die Schüler für Formen des Judenhasses sensibilisiert werden.

Die Amadeo Antonio Stiftung nennt fünf einfache, grundlegende Schritte, die dabei helfen sollen, Antisemitismus zu bekämpfen. Antisemitische Vorfälle kann man beim Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus melden.

leg/csh/ahe