In einem großen modernen Büroraum in Lissabon sitzen junge Leute mit Headset vor ihren Computern und nehmen Telefongespräche entgegen. Einige sprechen Französisch, andere Englisch, Spanisch oder Arabisch: Shared Service Center nennt man die Zentren, in denen die Buchhaltung für ein globales Unternehmen gebündelt wird oder Konzerne IT-Lösungen für Filialen auf der ganzen Welt entwickeln lassen.

In Portugal sind in den vergangenen Jahren Dutzende solcher Zentren entstanden, wo telefoniert und programmiert wird. Google baut einen Standort mit über 500 Mitarbeitern im Großraum Lissabon auf. Mercedes-Benz hat im vergangenen Jahr in der portugiesischen Hauptstadt seinen weltweit ersten Digital Delivery Hub eröffnet, um Softwarelösungen für autonomes Fahren und E-Mobilität zu entwerfen. Und Siemens und Bosch haben ihre Zentren in Portugal kontinuierlich ausgebaut.

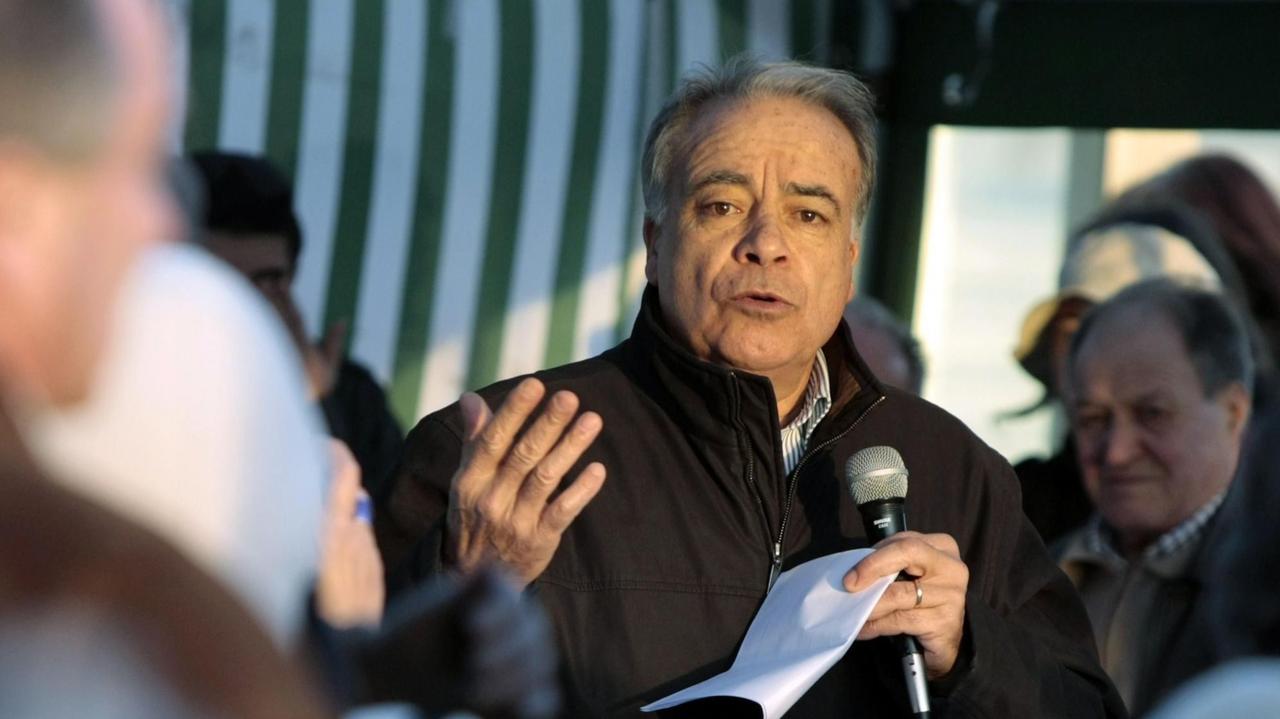

Der portugiesische Wirtschaftsminister Manuel Caldeira Cabral weiß, warum die multinationalen Konzerne ausgerechnet im ehemaligen Krisenland Portugal investieren:

In Portugal sind in den vergangenen Jahren Dutzende solcher Zentren entstanden, wo telefoniert und programmiert wird. Google baut einen Standort mit über 500 Mitarbeitern im Großraum Lissabon auf. Mercedes-Benz hat im vergangenen Jahr in der portugiesischen Hauptstadt seinen weltweit ersten Digital Delivery Hub eröffnet, um Softwarelösungen für autonomes Fahren und E-Mobilität zu entwerfen. Und Siemens und Bosch haben ihre Zentren in Portugal kontinuierlich ausgebaut.

Der portugiesische Wirtschaftsminister Manuel Caldeira Cabral weiß, warum die multinationalen Konzerne ausgerechnet im ehemaligen Krisenland Portugal investieren:

"Ein wichtiger Teil der Auslandsinvestitionen fließt in den Aufbau von Kompetenzzentren in Portugal. Die Unternehmen finden hier überwiegend junge, hoch qualifizierte Mitarbeiter und verlagern deshalb strategische Zukunftsbereiche wie Cyber Security oder Softwareentwicklung nach Portugal. Wir möchten den Wirtschaftsaufschwung und das positive Image Portugals nutzen, um mit unserer Regierungsarbeit diese Entwicklung zu unterstützen. Wir wollen Investoren hierher locken, die nicht nur hier bleiben, weil Portugal gerade en vogue ist. Sondern weil sie hier gut ausgebildete Mitarbeiter, ein gutes Infrastrukturnetz und gute Wettbewerbsbedingungen vorfinden."

Arbeitslosenquote unter acht Prozent

Portugal erlebt einen kleinen Boom - unter einer Linksregierung. In Europa reibt man sich die Augen. Seit ihrem Amtsantritt vor knapp zweieinhalb Jahren hat die sozialistische Regierung eine beeindruckende Bilanz vorzuweisen. Die Arbeitslosenquote ging von 12,4 Prozent im Jahr 2015 auf mittlerweile unter acht Prozent zurück. Das Haushaltsdefizit lag im vergangenen Jahr bei nur einem Prozent. Das ist der beste Wert in der 42-jährigen Geschichte der portugiesischen Demokratie. Gleichzeitig haben der private Konsum, Auslandsinvestitionen und Exporte deutlich zugelegt, so dass die Wirtschaft mit 2,7 Prozent so stark wachsen konnte wie seit der Jahrtausendwende nicht mehr.

Doch es sind nicht die Dienstleistungs-Zentren der Großunternehmen, die Portugal den Wirtschaftsaufschwung beschert haben, sondern vor allem der Tourismus. Das Hotelgewerbe zählte im vergangenen Jahr erstmals über 20 Millionen Gäste - ein Zuwachs von fast neun Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Großstädte Lissabon und Porto gelten mit ihrer Mischung aus Sonne, Strand und lebhafter Kultur als ideale Orte für Städtekurzreisen. Portugal profitiert davon, dass es kein Ziel des internationalen Terrorismus ist.

In der Wahrnehmung vieler Portugiesen wurde ihr Land zuletzt vielfach aufgewertet. Bei der Fußballeuropameisterschaft im Sommer 2016 gewann die portugiesische Nationalmannschaft ihren ersten großen internationalen Titel. Und im vergangenen Jahr ging der Eurovision Songcontest zum ersten Mal an einen portugiesischen Musiker.

Doch es sind nicht die Dienstleistungs-Zentren der Großunternehmen, die Portugal den Wirtschaftsaufschwung beschert haben, sondern vor allem der Tourismus. Das Hotelgewerbe zählte im vergangenen Jahr erstmals über 20 Millionen Gäste - ein Zuwachs von fast neun Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Großstädte Lissabon und Porto gelten mit ihrer Mischung aus Sonne, Strand und lebhafter Kultur als ideale Orte für Städtekurzreisen. Portugal profitiert davon, dass es kein Ziel des internationalen Terrorismus ist.

In der Wahrnehmung vieler Portugiesen wurde ihr Land zuletzt vielfach aufgewertet. Bei der Fußballeuropameisterschaft im Sommer 2016 gewann die portugiesische Nationalmannschaft ihren ersten großen internationalen Titel. Und im vergangenen Jahr ging der Eurovision Songcontest zum ersten Mal an einen portugiesischen Musiker.

Das Ende der Sparpolitik als Wahlkampfthema

Für die Publizistin Clara Ferreira Alves gibt es einen Grund, warum es den Portugiesen jetzt wieder sehr viel besser geht: Das Land, so Alves, habe sich von der harten Sparpolitik befreit.

"Für die Probleme in den südeuropäischen Ländern hat es seit 2011 nur einen Lösungsansatz gegeben: Eine Zwangs-Spar-Politik, die gleichzeitig als Bestrafung wahrgenommen wurde. Die Sparmaßnahmen haben in Portugal - wie auch in Griechenland und anderen Staaten - die ärmste Bevölkerungsschicht hart getroffen und gebrandmarkt. Mit schweren Konsequenzen: Vor allem die ewige Rede von der Sparpolitik - erniedrigte die ganze Wirtschaft, ließ den Konsum einbrechen und machte die Völker depressiv. Und ein depressives Volk ist weder produktiv noch wettbewerbsfähig."

Bei den Parlamentswahlen im Oktober 2015 stützten die Sozialisten, die damalige größte Oppositionspartei, ihren Wahlkampf deshalb auf ein ganz simples Motto: Das Ende der Sparpolitik. Dennoch fehlten der konservativen Regierung nur wenige Prozentpunkte zur Wiederwahl, weil die ersten Anzeichen des Wirtschaftsaufschwungs bereits zu spüren waren. Sozialistenchef António Costa griff tief in die Trickkiste der Demokratie, um schließlich doch Premierminister zu werden: Er formte eine Minderheitsregierung, gestützt auf drei kleinere, komplett regierungs-unerfahrene Linksparteien, die gegen den EU-Stabilitätspakt waren.

"Für die Probleme in den südeuropäischen Ländern hat es seit 2011 nur einen Lösungsansatz gegeben: Eine Zwangs-Spar-Politik, die gleichzeitig als Bestrafung wahrgenommen wurde. Die Sparmaßnahmen haben in Portugal - wie auch in Griechenland und anderen Staaten - die ärmste Bevölkerungsschicht hart getroffen und gebrandmarkt. Mit schweren Konsequenzen: Vor allem die ewige Rede von der Sparpolitik - erniedrigte die ganze Wirtschaft, ließ den Konsum einbrechen und machte die Völker depressiv. Und ein depressives Volk ist weder produktiv noch wettbewerbsfähig."

Bei den Parlamentswahlen im Oktober 2015 stützten die Sozialisten, die damalige größte Oppositionspartei, ihren Wahlkampf deshalb auf ein ganz simples Motto: Das Ende der Sparpolitik. Dennoch fehlten der konservativen Regierung nur wenige Prozentpunkte zur Wiederwahl, weil die ersten Anzeichen des Wirtschaftsaufschwungs bereits zu spüren waren. Sozialistenchef António Costa griff tief in die Trickkiste der Demokratie, um schließlich doch Premierminister zu werden: Er formte eine Minderheitsregierung, gestützt auf drei kleinere, komplett regierungs-unerfahrene Linksparteien, die gegen den EU-Stabilitätspakt waren.

Ein konservativer Kommentator fand das passende Wort für das ungewöhnliche Linksbündnis: "Geringonça" - übersetzt "schräges Konstrukt" oder "Klapperkiste". Für Costa ging es jedoch nicht nur um das Ende der Sparpolitik, sagt der Politologe Carlos Jalali von der Universität Aveiro.

"Wenn António Costa nicht an die Macht gekommen wäre, hätte das das Ende seiner politischen Karriere bedeutet. Deshalb war das Linksbündnis der einzige Ausweg für Costa, um politisch zu überleben. Aus dieser Notwendigkeit hat er dann eine Tugend gemacht und mit großem Geschick die Regierung und das Linksbündnis geführt."

"Wenn António Costa nicht an die Macht gekommen wäre, hätte das das Ende seiner politischen Karriere bedeutet. Deshalb war das Linksbündnis der einzige Ausweg für Costa, um politisch zu überleben. Aus dieser Notwendigkeit hat er dann eine Tugend gemacht und mit großem Geschick die Regierung und das Linksbündnis geführt."

Regierungschef Costa begann, seine zentralen Wahlversprechen umzusetzen, auch um die linken und grünen Co-Piloten in seiner "Klapperkiste" in der Fahrspur zu halten: Erhöhung des Mindestlohns, Zurücknahme der Gehaltskürzungen und Sondersteuern aus den Krisenjahren, Wiedereinführung der 35-Stunden-Woche im öffentlichen Dienst.

Kürzungen dort, wo sie zunächst nicht auffielen

Damit sollte der private Konsum angeregt werden und die Wirtschaft in Schwung kommen. Außerhalb Portugals stieß dies auf Unverständnis. Die Zinsen auf portugiesische Staatsanleihen stiegen wieder deutlich an; Auslandsinvestitionen ließen auf sich warten. Und Brüssel drohte mit Sanktionen, weil Portugal sich nicht an die vereinbarten Haushaltsvorgaben zu halten schien.

Die Regierung Costa verstand - und sorgte dafür, dass Staatsausgaben dort gekürzt wurden, wo die Einschnitte zunächst nicht auffielen. Von einer neuen Form der Sparpolitik spricht der politische Analyst Federico Santi vom Londoner Think-Tank Eurasia Group.

"Der Sparkurs ist in Portugal nicht wirklich beendet worden. Die Mehrkosten im Lohn- und Gehaltsbereich hat die Regierung an anderer Stelle aufgefangen, zum Beispiel durch Budgetkürzungen im Gesundheitswesen. Normalerweise hätte das zu einem offenen Bruch mit den radikaleren Linksparteien führen müssen. Die Linkskräfte haben das zwar offen kritisiert, aber dann doch den Kurs der sozialistischen Regierung unterstützt."

Dabei hielten die Sozialisten sogar an Eckpfeilern der Wirtschaftspolitik der konservativen Regierung fest. Das sagt Wirtschaftsprofessor Daniel Traça, Direktor der Nova School of Business and Economics in Lissabon.

"Zum einen muss Portugal im Exportbereich viel stärker wachsen und sich den globalen Märkten zuwenden. Zum anderen soll dieses Wachstum von einem ausgeglichenen Haushalt und kontrollierten Staatsausgaben begleitet werden. Diese beiden Ideen, die vor der Krise nicht salonfähig waren, gehören heute zum politischen Konsens. Sie gab es bereits vor der sozialistischen Regierung, und sie sind auch in dieser Legislaturperiode ausschlaggebend."

"Der Sparkurs ist in Portugal nicht wirklich beendet worden. Die Mehrkosten im Lohn- und Gehaltsbereich hat die Regierung an anderer Stelle aufgefangen, zum Beispiel durch Budgetkürzungen im Gesundheitswesen. Normalerweise hätte das zu einem offenen Bruch mit den radikaleren Linksparteien führen müssen. Die Linkskräfte haben das zwar offen kritisiert, aber dann doch den Kurs der sozialistischen Regierung unterstützt."

Dabei hielten die Sozialisten sogar an Eckpfeilern der Wirtschaftspolitik der konservativen Regierung fest. Das sagt Wirtschaftsprofessor Daniel Traça, Direktor der Nova School of Business and Economics in Lissabon.

"Zum einen muss Portugal im Exportbereich viel stärker wachsen und sich den globalen Märkten zuwenden. Zum anderen soll dieses Wachstum von einem ausgeglichenen Haushalt und kontrollierten Staatsausgaben begleitet werden. Diese beiden Ideen, die vor der Krise nicht salonfähig waren, gehören heute zum politischen Konsens. Sie gab es bereits vor der sozialistischen Regierung, und sie sind auch in dieser Legislaturperiode ausschlaggebend."

Portugals Wirtschaft profitiert auch von externen Faktoren

De facto ist Portugal also vom Konsolidierungskurs gar nicht abgewichen. Die Portugiesen haben zwar mehr Geld in der Tasche, aber der Staat investiert weniger und kürzt bei den laufenden Ausgaben. Viele Experten weisen auf die günstigen externen Faktoren hin, um das kleine portugiesische Wirtschaftswunder zu erklären: Das Anleihen-Kaufprogramm der Europäischen Zentralbank hat dazu beigetragen, dass die Zinsen auf portugiesische Staatsanleihen seit über einem Jahr kontinuierlich fallen. Die großen Ratingagenturen haben Portugal zum ersten Mal seit der Krise wieder über dem Ramschniveau eingestuft.

Die Wirtschaft profitiert nicht nur vom Tourismus, sondern auch vom niedrigen Ölpreis und vom deutlichen Wachstum in den großen Absatzmärkten portugiesischer Produkte: Insbesondere Erzeugnisse aus der Metallindustrie, Komponenten im Kraftfahrzeugbereich sowie Schuhe, Papier und Textilien werden vor allem nach Spanien, Deutschland und in andere EU-Staaten exportiert.

Und schließlich hat sich die Außendarstellung Portugals deutlich verbessert, auch weil der Web Summit - mit 60.000 Teilnehmern Europas größte Internet-Konferenz - im November bereits zum dritten Mal in Lissabon stattfinden wird.

"Wir haben jetzt die Riesenchance, unser Land als 'Cooles Portugal' zu verkaufen und dadurch ausländische Investoren an Land zu ziehen, die Portugal jetzt wahrnehmen und in portugiesische Unternehmen investieren. Aber wenn wir glauben, dass das 'Coole Portugal' der Motor unseres Wirtschaftswachstum sein wird, dann machen wir einen großen Fehler. Wir müssen diesen goldenen Moment nutzen, um die nötigen Reformen durchzusetzen. Nur so kann unsere Wirtschaft daraus langfristig Nutzen schlagen."

Die niedrigste Geburtenrate der EU

Portugals unabhängiger Kontrollrat der öffentlichen Finanzen erwartet, dass das Wachstum von 2,7 Prozent im vergangenen Jahr auf 1,6 Prozent im Jahr 2022 zurückgeht. Für viele Experten ist das zu wenig, um die hohen Staatsschulden abzubauen und die Sozialsysteme zu erhalten. Denn wie fast ganz Europa hat Portugal ein demographisches Problem - allerdings ein besonderes: Seit Jahren weist Portugal die niedrigste Geburtenrate der Europäischen Union aus. Auch Demographie ist ein Wirtschaftsfaktor. António Saraiva, Präsident des portugiesischen Industrieverbandes CIP, verweist darauf, dass die Wirtschaft langfristig nur wachsen werde, wenn die portugiesischen Unternehmen sich weiter modernisierten:

"Die Betriebe müssen unbedingt investieren, um den Maschinenpark zu erneuern, Innovationen zu stimulieren und die Mitarbeiter weiter auszubilden. Doch die Unternehmen und Geldgeber werden nur investieren, wenn sich die allgemeinen Rahmenbedingungen verbessern: Mit niedrigeren Unternehmenssteuern, mit dem Abbau bürokratischer Hindernisse und mit einem Justizsystem, das funktioniert. Zum anderen müssen wir weiter auf den Export setzen und neue Absatzmärkte hinzugewinnen. Doch dafür brauchen wir Kapital, und in Portugal herrschen immer noch große Finanzierungsschwierigkeiten."

Das liegt vor allem am Bankensystem, das die Finanzkrise immer noch in den Knochen spürt. Die Regierung hat zwar eine Reihe von schwerwiegenden Problemen bereits gelöst, zum Beispiel den Verkauf der zwangsverstaatlichten ehemaligen Privatbank "Banco Espírito Santo". Doch viele Geldhäuser drückt in ihren Bilanzen ein hoher Anteil fauler Kredite. Der notorische Geldmangel in der portugiesischen Wirtschaft droht sich weiter zu verschärfen. Zurzeit stammen 85 Prozent der öffentlichen Investitionen in Portugal aus europäischen Fördergeldern. Doch mit der Neuverteilung der EU-Gelder durch den Brexit könnte Portugal im nächsten EU-Haushalt rund vier Milliarden Euro weniger erhalten.

"Die Betriebe müssen unbedingt investieren, um den Maschinenpark zu erneuern, Innovationen zu stimulieren und die Mitarbeiter weiter auszubilden. Doch die Unternehmen und Geldgeber werden nur investieren, wenn sich die allgemeinen Rahmenbedingungen verbessern: Mit niedrigeren Unternehmenssteuern, mit dem Abbau bürokratischer Hindernisse und mit einem Justizsystem, das funktioniert. Zum anderen müssen wir weiter auf den Export setzen und neue Absatzmärkte hinzugewinnen. Doch dafür brauchen wir Kapital, und in Portugal herrschen immer noch große Finanzierungsschwierigkeiten."

Das liegt vor allem am Bankensystem, das die Finanzkrise immer noch in den Knochen spürt. Die Regierung hat zwar eine Reihe von schwerwiegenden Problemen bereits gelöst, zum Beispiel den Verkauf der zwangsverstaatlichten ehemaligen Privatbank "Banco Espírito Santo". Doch viele Geldhäuser drückt in ihren Bilanzen ein hoher Anteil fauler Kredite. Der notorische Geldmangel in der portugiesischen Wirtschaft droht sich weiter zu verschärfen. Zurzeit stammen 85 Prozent der öffentlichen Investitionen in Portugal aus europäischen Fördergeldern. Doch mit der Neuverteilung der EU-Gelder durch den Brexit könnte Portugal im nächsten EU-Haushalt rund vier Milliarden Euro weniger erhalten.

Volksparteien sind auseinandergedriftet

Trotz aktuell so guter Wirtschaftszahlen könnte also jetzt eine Rüttelstrecke für das Linksbündnis in Portugal kommen. Immerhin ist im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Staaten das politische System zuletzt nicht von einer neuen rechtspopulistischen Kraft oder einer linken Protestpartei erschüttert worden: Die beiden großen Volksparteien - die Sozialisten (PS) und die konservativere, Sozialdemokratische Partei Portugals (PSD) - vereinen immer noch rund zwei Drittel aller Abgeordneten auf sich. Allerdings, so die Publizistin Clara Ferreira Alves, hat die Finanzkrise den ideologischen Graben zwischen den Volksparteien vertieft.

"Die großen Reformen in Portugal haben die Sozialisten und die Konservativen immer gemeinsam umgesetzt. In den vergangenen Jahren haben innere und äußere Faktoren jedoch dazu geführt, dass die beiden Volksparteien auseinandergedriftet sind: Die Sozialisten sind nach links gerückt, die Sozialdemokraten nach rechts. Gemeinsame Abkommen waren nicht mehr möglich, und es hat im Parlament scharfe Anfeindungen zwischen den beiden Parteiführern gegeben, wie wir sie vorher noch nie erlebt hatten. Eigentlich bräuchten wir einen neuen sozialen Vertrag mit der ganzen Gesellschaft, um zum Beispiel unser Gesundheitssystem zu erneuern, das zwar eigentlich eine kostenfreie Versorgung garantieren sollte, aber gerade die Ärmsten und Schwächsten häufig nicht ausreichend versorgen kann. Ein großer Pakt zwischen den Volksparteien wäre notwendig, aber das scheint zurzeit nicht möglich."

Stattdessen treten die Interessen einzelner Berufsgruppen in den Vordergrund: Ob Lehrer, Gefängniswärter, Krankenschwestern oder Eisenbahner - die Streiks im öffentlichen Dienst haben in Portugal spürbar zugenommen. In den Krisenjahren sind die Laufbahnen der öffentlichen Angestellten eingefroren worden, seit zehn Jahren hat es keine Gehaltserhöhung gegeben. Jetzt fordern die Gewerkschaften ihren Tribut.

"Die großen Reformen in Portugal haben die Sozialisten und die Konservativen immer gemeinsam umgesetzt. In den vergangenen Jahren haben innere und äußere Faktoren jedoch dazu geführt, dass die beiden Volksparteien auseinandergedriftet sind: Die Sozialisten sind nach links gerückt, die Sozialdemokraten nach rechts. Gemeinsame Abkommen waren nicht mehr möglich, und es hat im Parlament scharfe Anfeindungen zwischen den beiden Parteiführern gegeben, wie wir sie vorher noch nie erlebt hatten. Eigentlich bräuchten wir einen neuen sozialen Vertrag mit der ganzen Gesellschaft, um zum Beispiel unser Gesundheitssystem zu erneuern, das zwar eigentlich eine kostenfreie Versorgung garantieren sollte, aber gerade die Ärmsten und Schwächsten häufig nicht ausreichend versorgen kann. Ein großer Pakt zwischen den Volksparteien wäre notwendig, aber das scheint zurzeit nicht möglich."

Stattdessen treten die Interessen einzelner Berufsgruppen in den Vordergrund: Ob Lehrer, Gefängniswärter, Krankenschwestern oder Eisenbahner - die Streiks im öffentlichen Dienst haben in Portugal spürbar zugenommen. In den Krisenjahren sind die Laufbahnen der öffentlichen Angestellten eingefroren worden, seit zehn Jahren hat es keine Gehaltserhöhung gegeben. Jetzt fordern die Gewerkschaften ihren Tribut.

Regierung wehrt sich gegen Forderungen der Gewerkschaft

Manuel Carvalho da Silva stand 25 Jahre lang an der Spitze des kommunistisch beeinflussten, größten portugiesischen Gewerkschaftsdachverband CGTP. Dass der öffentliche Dienst jetzt mehr Geld fordert, hält Silva auch aus wirtschaftlichen Gründen für sinnvoll.

"Zu Beginn der Legislaturperiode hat die Regierung die Gehaltskürzungen zurückgenommen und Anreize für Unternehmen geschaffen. Das hat die interne Nachfrage deutlich steigern lassen. Wenn die Gehälter im öffentlichen Dienst nicht erhöht und die Laufbahnen nicht aktualisiert werden, dann wird der private Konsum wieder einbrechen und das Wirtschaftswachstum deutlich geringer ausfallen."

"Zu Beginn der Legislaturperiode hat die Regierung die Gehaltskürzungen zurückgenommen und Anreize für Unternehmen geschaffen. Das hat die interne Nachfrage deutlich steigern lassen. Wenn die Gehälter im öffentlichen Dienst nicht erhöht und die Laufbahnen nicht aktualisiert werden, dann wird der private Konsum wieder einbrechen und das Wirtschaftswachstum deutlich geringer ausfallen."

Die Personalkosten für die öffentliche Verwaltung werden jedoch auf jeden Fall ansteigen. Denn die Regierung hat Mitarbeitern in der Verwaltung, die jahrelang ohne festen Vertrag gearbeitet hatten, eine Festanstellung in Aussicht gestellt. Knapp 8.000 Arbeitnehmer sind so schon befördert worden.

Gegen weitere Forderungen der Gewerkschaft wehrt sich die Regierung deshalb. Bis zum Jahr 2020 will sie einen ausgeglichen Haushalt vorweisen. Vom Erfolg ihrer Finanzpolitik, so der Politologe Carlos Jalali, hänge auch das Schicksal der Sozialistischen Partei ab:

"Vor sieben Jahren war es eine sozialistische Regierung, die den Antrag auf Finanzhilfen aus dem Euro-Rettungsschirm stellen musste. António Costa ist sich jetzt bewusst, dass das die Achillesferse seiner Regierungszeit sein wird. Gegenüber den Wählern und den europäischen Partner muss er in den Haushaltsfragen große Durchsetzungskraft zeigen. Mit Mário Centeno hat er den richtigen Finanzminister gefunden, und das reflektiert sich auch in der Wahl Centenos zum Eurogruppenchef. Wenn die Person Centeno in Brüssel glaubwürdig ist, dann ist auch die Haushaltspolitik der Regierung glaubwürdig."

Gegen weitere Forderungen der Gewerkschaft wehrt sich die Regierung deshalb. Bis zum Jahr 2020 will sie einen ausgeglichen Haushalt vorweisen. Vom Erfolg ihrer Finanzpolitik, so der Politologe Carlos Jalali, hänge auch das Schicksal der Sozialistischen Partei ab:

"Vor sieben Jahren war es eine sozialistische Regierung, die den Antrag auf Finanzhilfen aus dem Euro-Rettungsschirm stellen musste. António Costa ist sich jetzt bewusst, dass das die Achillesferse seiner Regierungszeit sein wird. Gegenüber den Wählern und den europäischen Partner muss er in den Haushaltsfragen große Durchsetzungskraft zeigen. Mit Mário Centeno hat er den richtigen Finanzminister gefunden, und das reflektiert sich auch in der Wahl Centenos zum Eurogruppenchef. Wenn die Person Centeno in Brüssel glaubwürdig ist, dann ist auch die Haushaltspolitik der Regierung glaubwürdig."

Die Sozialisten liegen im Umfragen weit vorne

Bei den Portugiesen kommt das offenbar an: In den jüngsten Umfragen stehen die Sozialisten bei rund 42 Prozent der Stimmen - und damit fast 10 Prozentpunkte höher als zu Beginn der Legislaturperiode. Der politische Analyst Federico Santi schreibt den unerwarteten Erfolg vor allem Premierminister António Costa zu.

"Er zeigt ein sehr großes politisches Geschick beim Umgang mit den kleineren Linksparteien. Er schafft es, radikalere Linkskräfte einzubinden, ohne den Eindruck zu erwecken, er würde sich die Unterstützung mit politischen Geschenken erkaufen. Für die Sozialisten zahlt sich das aus, seine Partei liegt in den Umfragen weit vorne. Das ist in einem Europa, in dem die gemäßigten Linksparteien eine tiefe Krise durchlaufen, ein ganz außerordentliches Verdienst."

Dagegen konnten die kleineren Linksparteien bisher noch kein Kapital aus dem erfolgreichen politischen Projekt ziehen. Die Kommunistische Partei hat zuletzt bei den Kommunalwahlen mehrere Hochburgen verloren. Carlos Jalali erwartet deshalb, dass die Konflikte innerhalb des Linksbündnisses in den eineinhalb Jahren bis zu den Parlamentswahlen zunehmen werden.

"Es wird sehr schwierig sein, diese Klapperkiste, dieses außergewöhnliche politische Konstrukt noch einmal auf die Beine zu stellen. Es fehlen der Druck und die Notwendigkeit, eine politische Alternative schaffen zu müssen. Mit Blick auf das Bündnis können die kleineren Linksparteien ihren Wählern zwar zum ersten Mal zeigen, dass ihre Stimme wirklich zählt und konkrete Folgen in der Politik hat. Doch gleichzeitig ist das Risiko für Kommunisten und Linksblock sehr groß, dass die Sozialistische Partei ihnen viele Wählerstimmen abgräbt."

Für Premierminister António Costa könnten sich mittelfristig auch die politischen Optionen erweitern. Der ehemalige konservative Regierungschef Pedro Passos Coelho, mit dem sich Costa erbitterte Duelle geliefert hatte, hat zu Beginn des Jahres den Parteivorsitz abgegeben. Es wird erwartet, dass sein Nachfolger Rui Rio die PSD wieder ins Zentrum des portugiesischen Spektrums zurückführen werde. Rio war Bürgermeister von Porto, als António Costa im Lissabonner Rathaus regierte, die beiden sind befreundet. Nicht auszuschließen, dass es so gelingt, das kleine Land im Südwesten Europas für die kommenden Jahrzehnte fit zu machen

"Er zeigt ein sehr großes politisches Geschick beim Umgang mit den kleineren Linksparteien. Er schafft es, radikalere Linkskräfte einzubinden, ohne den Eindruck zu erwecken, er würde sich die Unterstützung mit politischen Geschenken erkaufen. Für die Sozialisten zahlt sich das aus, seine Partei liegt in den Umfragen weit vorne. Das ist in einem Europa, in dem die gemäßigten Linksparteien eine tiefe Krise durchlaufen, ein ganz außerordentliches Verdienst."

Dagegen konnten die kleineren Linksparteien bisher noch kein Kapital aus dem erfolgreichen politischen Projekt ziehen. Die Kommunistische Partei hat zuletzt bei den Kommunalwahlen mehrere Hochburgen verloren. Carlos Jalali erwartet deshalb, dass die Konflikte innerhalb des Linksbündnisses in den eineinhalb Jahren bis zu den Parlamentswahlen zunehmen werden.

"Es wird sehr schwierig sein, diese Klapperkiste, dieses außergewöhnliche politische Konstrukt noch einmal auf die Beine zu stellen. Es fehlen der Druck und die Notwendigkeit, eine politische Alternative schaffen zu müssen. Mit Blick auf das Bündnis können die kleineren Linksparteien ihren Wählern zwar zum ersten Mal zeigen, dass ihre Stimme wirklich zählt und konkrete Folgen in der Politik hat. Doch gleichzeitig ist das Risiko für Kommunisten und Linksblock sehr groß, dass die Sozialistische Partei ihnen viele Wählerstimmen abgräbt."

Für Premierminister António Costa könnten sich mittelfristig auch die politischen Optionen erweitern. Der ehemalige konservative Regierungschef Pedro Passos Coelho, mit dem sich Costa erbitterte Duelle geliefert hatte, hat zu Beginn des Jahres den Parteivorsitz abgegeben. Es wird erwartet, dass sein Nachfolger Rui Rio die PSD wieder ins Zentrum des portugiesischen Spektrums zurückführen werde. Rio war Bürgermeister von Porto, als António Costa im Lissabonner Rathaus regierte, die beiden sind befreundet. Nicht auszuschließen, dass es so gelingt, das kleine Land im Südwesten Europas für die kommenden Jahrzehnte fit zu machen