"Das ganze Thema war vorher nicht so präsent in den Gesundheitsämtern, sich in Richtung Digitalisierung aufzustellen."

"Man hat seit Jahren die Gesundheitsämter eben kaputtgespart und merkt jetzt in der Pandemie, dass das keine gute Idee war."

"Der öffentliche Gesundheitsdienst war auch nicht wirklich in der politischen Aufmerksamkeit. Und das äußert sich darin, dass er eine wirklich grottige IT-Ausstattung hatte, sehr wenig IT-Kompetenzen, überhaupt zu wenig Leute."

"Man hat seit Jahren die Gesundheitsämter eben kaputtgespart und merkt jetzt in der Pandemie, dass das keine gute Idee war."

"Der öffentliche Gesundheitsdienst war auch nicht wirklich in der politischen Aufmerksamkeit. Und das äußert sich darin, dass er eine wirklich grottige IT-Ausstattung hatte, sehr wenig IT-Kompetenzen, überhaupt zu wenig Leute."

Gesundheitsdienst unvorbereitet

Covid-19 traf den öffentlichen Gesundheitsdienst unvorbereitet. Einerseits liegt das in der Natur der Krise: Der Infektionsschutz umfasste bis zur Pandemie Krankheiten wie Masern - kein Bereich also, der den Alltag der Gesundheitsämter dominiert hätte. An gefährliche Corona-Viren, die sich über den ganzen Globus ausbreiten, dachte bis dahin ohnehin niemand. Allerdings, so räumen Fachleute ein, wären mit besserer Planung und vorausschauender Digitalisierung viele Notlösungen vermeidbar gewesen. Zum Beispiel die Sache mit dem Fax.

Michael Ziemons, Gesundheitsdezernent der Stadt Aachen, erinnert sich an das Frühjahr 2020: "Das Fax ratterte morgens, da kamen aus den Laboren eben die ganzen Meldungen rein der bestätigten Fälle und dann hat jemand das Fach im Fax geleert und hat diese Fälle bei uns in den Computer eingegeben. Und das dauert pro Fall dann so ungefähr 15 bis 20 Minuten, dann wurden die Menschen angerufen. Und wenn wir dann die Daten an das RKI melden mussten, dann haben wir es wieder ausgedruckt und entsprechend wieder aufs Fax gelegt."

Die Ämter als Papiertiger

Das Fax hat die Wahrnehmung der Gesundheitsämter als Papiertiger geprägt. Dabei verfolgten nicht alle Behörden die Infektionsketten mit Stift und Bleistift nach. Woran es den EDV-Systemen aber tatsächlich fehlte, war die Vernetzung - untereinander, aber auch mit Laboren und dem Robert-Koch-Institut. Kay Ruge vom deutschen Landkreistag bilanziert:

"Die waren nicht in der Lage, alle miteinander zu kommunizieren. Die waren nicht in der Lage, mit dem Bund zu kommunizieren. Die Wege der Meldungen aus den Laboren an uns waren vielfach faxbezogen, auch das ist erst im Laufe der Krise besser geworden, auch daher stammt dieses Bild."

"Die waren nicht in der Lage, alle miteinander zu kommunizieren. Die waren nicht in der Lage, mit dem Bund zu kommunizieren. Die Wege der Meldungen aus den Laboren an uns waren vielfach faxbezogen, auch das ist erst im Laufe der Krise besser geworden, auch daher stammt dieses Bild."

Seit 1. Januar digitale Übermittlung

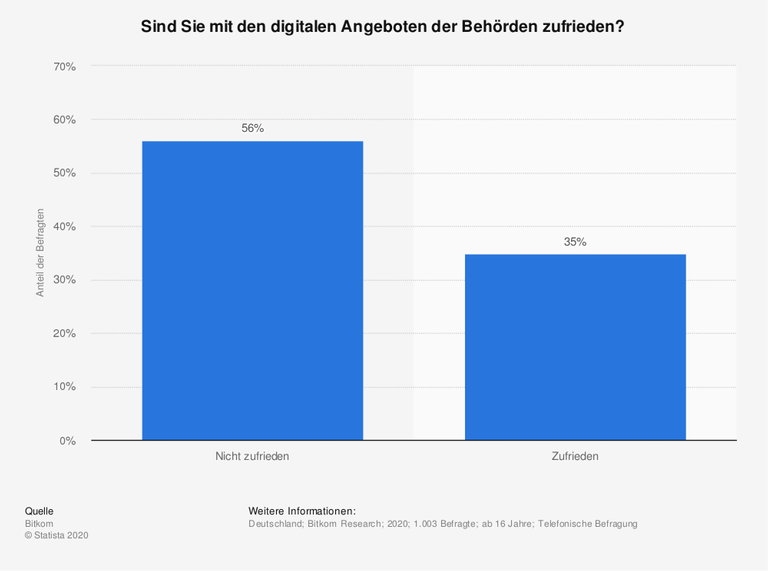

Kein Geld, wenig Druck, abschreckende Komplexität, dazu nicht selten Desinteresse auf den entscheidenden Positionen: Die verschleppte Digitalisierung im öffentlichen Gesundheitsdienst unterscheidet sich nur wenig vom Rest der Verwaltung. Und ob Bund, Länder, Städte oder Kommunen; ob elektronische Patientenakte oder digitale Amtsgeschäfte: Problem-Projekte und Versäumnisse lassen sich quer durch den Föderalismus benennen. Im öffentlichen Gesundheitsdienst soll das nun ein milliardenschweres Investitionsprogramm ändern. Das bezahlt der Bund, obwohl er streng genommen gar nicht zuständig ist. Und seit dem 1. Januar dieses Jahres müssen alle Labore die positiven Corona-Testergebnisse digital an die Gesundheitsämter übermitteln. Demis heißt das System - das Deutsche Elektronische Melde- und Informationssystem für den Infektionsschutz.

Im Betrieb ist es seit Juni vergangenen Jahres. Demis zeigt allerdings, wie komplex die Vernetzung des Gesundheitssystems ist: Langfristig soll das Programm alle Meldungen von Infektionskrankheiten an das Gesundheitsamt digitalisieren - also auch Tuberkulose, Masern oder Meningokokken-Meningitis. Dafür müssen allerdings auch Hausärzte, Krankenhäuser oder Pflegeheime daran angeschlossen werden. Die Zeitmarke hierfür ist noch offen. Dabei handelt es sich um kein neues Projekt. Ute Teichert, Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte im öffentlichen Gesundheitswesen:

"Demis ist schon seit 2014 sozusagen in der Projektierung. Und wir haben bisher nur die Schnittstelle zum Labor, die einwandfrei funktioniert. Da ist glaube ich noch eine längere Zeit, bis das so weit ausgerollt wird, dass es für alle passt."

"Demis ist schon seit 2014 sozusagen in der Projektierung. Und wir haben bisher nur die Schnittstelle zum Labor, die einwandfrei funktioniert. Da ist glaube ich noch eine längere Zeit, bis das so weit ausgerollt wird, dass es für alle passt."

Sehr unterschiedliche Software

Dass es für alle passt: Das ist die wahrscheinlich größte Herausforderung bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens. Und auch in der digitalen Pandemie-Bekämpfung. Denn die IT-Strukturen im Gesundheitssystem sind über Jahrzehnte gewachsen: Die Verwaltungsvorgänge in den 375 Gesundheitsämtern sind zwar gleich, doch die Behörden nutzen sehr unterschiedliche Software. Von Fachanbietern über Programme regionaler Software-Schmieden bis hin zu Eigenentwicklungen des Verwaltungs-Informatikers. Die Netzpolitikerin Anke Domscheit-Berg, die für die Linke im Bundestag sitzt.

"Das macht es so kompliziert. Wir haben also einen absoluten Flickenteppich über sämtliche Gesundheitsämter hinweg, brauchen jetzt aber pandemiebedingt eine zentralere Steuerung. Weil eine Pandemie kann ich nicht lokal steuern."

"Das macht es so kompliziert. Wir haben also einen absoluten Flickenteppich über sämtliche Gesundheitsämter hinweg, brauchen jetzt aber pandemiebedingt eine zentralere Steuerung. Weil eine Pandemie kann ich nicht lokal steuern."

Eine solche zentralere Steuerung soll das Programm Sormas ermöglichen. Sormas ist eine Software zur Epidemiebekämpfung. Das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung hatte sie ursprünglich für den Einsatz gegen Ebola in Westafrika entwickelt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte von Sormas 2019 bei einem Besuch der zentralen Gesundheitsbehörde von Nigeria erfahren, wie er sich vergangenen Herbst bei einem Online-Panel seines Ministeriums erinnerte:

"Und sah auf einmal dort in dem Lagerraum an der Wand: Infektionsgeschehen in Nigeria - Masern-Ausbruch dort, ein anderer Ausbruch dort. Und dann sagten sie zu mir ganz stolz: Das ist übrigens Software aus Deutschland. Und da dachte ich: Das kann doch gar nicht sein, dass ihr mit digitalen Tools aus Deutschland in Nigeria mehr könnt, als wir selbst in Deutschland konnten."

"Und sah auf einmal dort in dem Lagerraum an der Wand: Infektionsgeschehen in Nigeria - Masern-Ausbruch dort, ein anderer Ausbruch dort. Und dann sagten sie zu mir ganz stolz: Das ist übrigens Software aus Deutschland. Und da dachte ich: Das kann doch gar nicht sein, dass ihr mit digitalen Tools aus Deutschland in Nigeria mehr könnt, als wir selbst in Deutschland konnten."

Kapazitäten fehlen

Die Software soll die Kontaktverfolgung vereinheitlichen und wichtige Forschungsdaten liefern. Vor allem aber sollen die Gesundheitsämter Fall-Informationen per Mausklick über Stadt- und Landkreisgrenzen hinweg austauschen können. Das war bislang nicht möglich. Der Großteil der Ämter weigerte sich allerdings zunächst, Sormas zu installieren. Einige, weil in der Pandemie die Kapazitäten fehlen. Nach hohem Druck von Bund und Ländern haben inzwischen die meisten Gesundheitsämter die Software zwar installiert - viele nutzen sie aber nicht. Zumal die zentrale Funktion, die den Datenaustausch zwischen den Stellen ermöglicht, vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung nur langsam ausgerollt wird: Nur 29 der 375 Gesundheitsämter haben die "Sormas-X" genannte Schnittstelle bislang aktivieren können.

Software Sormas: Beispiel verfehlter Projektplanung?

Die Software hat also zu keinem Innovationsschub in den Gesundheitsämtern geführt, im Gegenteil: Viele betrachten sie als Rückschritt. Denn die meisten Gesundheitsämter haben in der Krise längst Software-Module zur digitalen Kontaktverfolgung an ihr bestehendes System anbauen lassen – und zwar nach den eigenen Bedürfnissen. Dadurch ist die Kontaktverfolgung einfach ein weiterer Prozess, der in den Rest der EDV-Abläufe integriert ist. Die Einheitslösung Sormas wäre das nicht. Nina Rahder, Gesundheitsdezernentin im Kreis Nordfriesland, zieht deshalb eine ernüchternde Sormas-Bilanz:

"Also, erlebt habe ich das ganz weit weg von der Praxis. Wir arbeiten hier ja ganz anders. Wir müssen Bescheide erstellen, wir müssen eine bestimmte Datenerfassung hier zusätzlich noch hinterlegen, da hängen ja auch noch Rechtsfolgen dran, das sind ja alles Grundrechtseingriffe. Und dafür ist Sormas einfach nicht gedacht, die Funktionalität ist eine andere."

"Also, erlebt habe ich das ganz weit weg von der Praxis. Wir arbeiten hier ja ganz anders. Wir müssen Bescheide erstellen, wir müssen eine bestimmte Datenerfassung hier zusätzlich noch hinterlegen, da hängen ja auch noch Rechtsfolgen dran, das sind ja alles Grundrechtseingriffe. Und dafür ist Sormas einfach nicht gedacht, die Funktionalität ist eine andere."

"Nicht Ziel und Weg verwechseln!"

Michael Ziemons, der Aachener Gesundheitsdezernent, hält Sormas für ein Beispiel verfehlter Projektplanung: Software, die von oben verordnet und dann auch noch staatlich programmiert wird - so etwas schaffe mehr Probleme, als es löse. "Was wir brauchen, sind einheitliche Schnittstellen, sind Standards. Man darf in dieser Digitalisierung doch nicht permanent Ziel und Weg verwechseln. Das Ziel muss der sichere Austausch der Daten unter den Gesundheitsämtern sein. Der Weg dorthin ist nicht automatisch Sormas. Sie brauchen ja auch nicht auf jedem Rechner in Deutschland MS-Word, damit sie Textdateien austauschen können."

Standards statt Software-Vorgaben? Im Bundesgesundheitsministerium sieht man das anders. Gottfried Ludewig, Abteilungsleiter Digitalisierung und Innovation: "So gut es ist, die Verantwortung vor Ort zu haben und die Entscheidungen wesentlich vor Ort zu haben: Wir brauchen zentrale Vorgaben zum Thema Software und digitaler Erfassung in allen Bereichen. Nur zu glauben, wir müssen mal ein paar Schnittstellen definieren, das hat zumindest in der Vergangenheit nicht funktioniert."

Corona-Warn: bekanntestes Werkzeug der digitalen Covid-Bekämpfung

Ein Produkt zentraler Steuerung ist die Corona-Warn-App, das bekannteste Werkzeug der digitalen Corona-Bekämpfung: Verantwortet von der Bundesregierung, entwickelt und betrieben durch T-Systems und SAP. Kostenpunkt: Etwa 70 Millionen Euro. Mit der App warnen infizierte Nutzer anonym Menschen, denen sie zuvor begegnet sind - und zwar ohne, dass dabei persönliche Daten erhoben werden oder das Gesundheitsamt eingeschaltet wird. Datenschützer loben das. Doch immer, wenn eine neue Covid-Welle rollt, beginnen die Diskussionen geäußert von Politikern wie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder: "Die Warn-App könnte eine größere Wirkung entfalten, könnte viel mehr helfen, aber sie scheitert im Grunde genommen an einer sehr hohen Hürde des Datenschutzes."

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer sagte: "Als die Warn-App konzipiert wurde, hat man sich bewusst für Datenschutz und gegen Virenschutz entschieden. Und den Preis zahlen wir alle mit Lockdowns, deren Ende wir nicht absehen können." Oder Philosoph Julian Nida-Rümelin: "Menschen verlieren ihr Leben, verlieren ihre wirtschaftliche Existenz. Und dann setzen wir ein Grundrecht, das so gar nicht im Grundgesetz steht, was das Verfassungsgericht abgeleitet hat, nämlich informationelle Selbstbestimmung, absolut, sagen: aber da darf sich auf keinen Fall irgendeine Einschränkung ergeben."

Politische, wirtschaftliche und existenzielle Fragen

Es sind politische, wirtschaftliche und existenzielle Fragen, die im Zusammenhang mit der Corona-Warn-App bereits mehrfach debattiert worden sind. Die Linken-Abgeordnete Anke Domscheit-Berg kann diese Diskussion überhaupt nicht nachvollziehen. Die Digitalpolitikerin sieht keinen Konflikt zwischen informationeller Selbstbestimmung und Corona-Krisenmanagement: "Mich hat das persönlich extrem frustriert, dass wirklich die Talkshows leider voll davon waren, dass immer wieder Leute, die sich ganz offensichtlich null mit dem Thema auskennen, diesen elenden Satz immer wieder wiederholt haben - ‚der Datenschutz steht der Pandemiebekämpfung im Wege, siehe Corona-Warn-App‘. Das ist kompletter Bullshit."

Bundesregierung, Datenschützer und Netz-Aktivisten argumentieren: Die App sei gerade wegen der versprochenen Datensparsamkeit 27 Millionen Mal über iOS und Android heruntergeladen worden. Laut App-Statistiken verschicken derzeit jeden Tag 1.500 Menschen digitale Warnhinweise, wenn sie ein positives Testergebnis erhalten haben. Das ist überschaubar.

Auch anderswo seien solche Apps kein entscheidendes Werkzeug der Pandemie-Bekämpfung, sagt Pencho Kuzev von der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung. Er hat die digitale Kontaktverfolgung weltweit ausgewertet. Gerade die Verweise auf Erfolge in Asien seien problematisch. Das oft genannte Taiwan habe gar keine vergleichbare Kontaktverfolgungsapp, die chinesische Methode beruht auf digitale Vollüberwachung. Und die südkoreanischen Behörden hätten Daten hinzugezogen, deren Nutzung in Europa kaum vermittelbar wäre, so Kuzev.

Nutzbarmachung persönlicher Daten

"Kredit- und Debitkartentransaktionen, also die können zeigen, wo jemand eingekauft oder gegessen hat. Telefonortungsprotokolle von Mobilfunkbetreibern. Und eine dritte Sache, die definitiv bei uns nicht übertragbar ist: Details von umfangreichen Netzwerk-Überwachungskameras. Und dann haben sie all diese Daten verknüpft und effektiv weitergenutzt."

Dennoch gehört Kuzev zu denjenigen, die eine neue Diskussion über die Nutzbarmachung persönlicher Daten bei der Pandemiebekämpfung fordern. Wer zum Beispiel weiß, welchen Beruf die Betroffenen haben, kann die Ansteckungsgefahr am Arbeitsplatz besser bewerten. Am Datenschutz-Konzept der Corona-Warn-App wird sich nichts ändern – das ist nicht gewollt und wäre technisch gar nicht möglich. In den vergangenen Wochen hat sie aber einige weitere Funktionen erhalten: So zeigt die App jetzt auch Schnelltest-Ergebnisse an. Dazu hat sie eine anonyme Check-In-Funktion für Restaurants und Geschäfte erhalten - auch, weil in diesem Bereich ein neuer Akteur ins Rampenlicht drängt.

Dennoch gehört Kuzev zu denjenigen, die eine neue Diskussion über die Nutzbarmachung persönlicher Daten bei der Pandemiebekämpfung fordern. Wer zum Beispiel weiß, welchen Beruf die Betroffenen haben, kann die Ansteckungsgefahr am Arbeitsplatz besser bewerten. Am Datenschutz-Konzept der Corona-Warn-App wird sich nichts ändern – das ist nicht gewollt und wäre technisch gar nicht möglich. In den vergangenen Wochen hat sie aber einige weitere Funktionen erhalten: So zeigt die App jetzt auch Schnelltest-Ergebnisse an. Dazu hat sie eine anonyme Check-In-Funktion für Restaurants und Geschäfte erhalten - auch, weil in diesem Bereich ein neuer Akteur ins Rampenlicht drängt.

Die Luca-App

"So, damit checke ich jetzt ein, in ein Restaurant. Bip-bip. Geh raus. Dann checke ich ein in ein Stadion, vielleicht nur speziell diese Tribüne, wo 50 andere mit mir sitzen. Bip-bip. Check ich ein, check ich aus. In der U-Bahn, poff. Auf dem Weg nach Sylt in der Regionalbahn, peng. Wenn ich in meine Pension gehe. Und so entsteht dann ein Kontakttagebuch."

Der Rapper Smudo Ende Februar bei Anne Will: Sein Auftritt machte die App "Luca" bundesweit bekannt. Entwickelt hat die App Nexenio, ein Berliner Startup. Smudo hat sich finanziell beteiligt. Die Luca-App digitalisiert die Kontaktlisten, die Restaurants und Veranstalter in der Pandemie führen müssen: Statt Name, Ankunftszeit und Kontaktdaten auf einen Zettel zu schreiben, können Besucher sich per QR-Code ein- und auschecken.

Der Rapper Smudo Ende Februar bei Anne Will: Sein Auftritt machte die App "Luca" bundesweit bekannt. Entwickelt hat die App Nexenio, ein Berliner Startup. Smudo hat sich finanziell beteiligt. Die Luca-App digitalisiert die Kontaktlisten, die Restaurants und Veranstalter in der Pandemie führen müssen: Statt Name, Ankunftszeit und Kontaktdaten auf einen Zettel zu schreiben, können Besucher sich per QR-Code ein- und auschecken.

"Die App ist sehr hilfreich"

Stellt sich ein Gast später als infiziert heraus, kann er seine Check-Ins digital für das Gesundheitsamt freigeben. Und das Gesundheitsamt kann sich den Rest der Gästeliste bequem vom Betreiber als fertige Datei schicken lassen. In der Öffnungs-Modellregion Nordfriesland, zu der auch die Insel Sylt gehört, hat man erste Erfahrungen gesammelt: Am vergangenen Wochenende fragte das zugehörige Gesundheitsamt Nordfriesland in fünf Fällen Gastdaten aus der Gastronomie ab. Luca sei ein gutes System, bilanziert Gesundheitsdezernentin Nina Rahder, aber nicht für alle Gäste leicht zu verstehen.

"Die App ist mit allen Schwächen, die da im Moment noch bestehen, sehr hilfreich. Was wir aber auch feststellen, ist, dass die Handhabung der App nicht allen ganz klar ist. Wer geht, muss sich ausloggen. Wer es nicht tut, ist für die App weiterhin da. Und dann über sehr Stunden bis zum nächsten Tag möglicherweise sogar."

13 Bundesländer haben Luca-Jahreslizenzen

13 Bundesländer haben inzwischen Jahreslizenzen für die Software gekauft und dafür insgesamt mehr als 20 Millionen Euro bezahlt. Die Luca-App wird dort damit zum Monopol. Dabei gibt es durchaus Alternativanbieter, die regional bereits eingesetzt wurden. Dominik Wörner vom Luca-Konkurrenten Darfichrein kritisiert deshalb die Vergabe an Luca: Er wisse nur von einem Verfahren in Bayern, der Rest sei intransparent gewesen. "Wenn man dort sieht, was die Grundlage war für diese Entscheidung, also die Markterkundung, die stattgefunden hat, dann ist das natürlich mit einem großen Fragezeichen zu versehen. Rechtlich muss man sehen, ob das haltbar ist. Aber wenn man sich’s fachlich anschaut, dann ist das aus unserer Sicht nicht haltbar, da an Luca zu vergeben, ohne anderen Anbietern überhaupt die Möglichkeit zu geben, sich zu bewerben."

Die Länder argumentieren, eine Ausschreibung hätte vier bis sechs Wochen gedauert – und damit in der Pandemiebekämpfung wichtige Zeit gekostet. Die linke Netzpolitikerin Anke Domscheit-Berg hat eine andere Erklärung: "Ich glaube, dass lag ein bisschen daran, dass man als Staat zwölf Monate lang immer wieder vorgehalten kriegte, dass man bei der Digitalisierung in der Pandemie versagt. Und da saß da halt so ein Promi bei Anne Will und in den anderen Talkshows herum und alle schienen ihn zu lieben. Und dann wollte man einfach mal zeigen, dass man da jetzt niemanden ausbremst."

Die Länder argumentieren, eine Ausschreibung hätte vier bis sechs Wochen gedauert – und damit in der Pandemiebekämpfung wichtige Zeit gekostet. Die linke Netzpolitikerin Anke Domscheit-Berg hat eine andere Erklärung: "Ich glaube, dass lag ein bisschen daran, dass man als Staat zwölf Monate lang immer wieder vorgehalten kriegte, dass man bei der Digitalisierung in der Pandemie versagt. Und da saß da halt so ein Promi bei Anne Will und in den anderen Talkshows herum und alle schienen ihn zu lieben. Und dann wollte man einfach mal zeigen, dass man da jetzt niemanden ausbremst."

Hersteller: Verschlüsselungsmodell ist Alleinstellungsmerkmal

Der Luca-Betreiber Nexenio verweist dagegen darauf, dass man speziell mit dem Verschlüsselungsmodell ein Alleinstellungsmerkmal habe. So wie man auch die harsche Kritik von Datenschützern und Aktivisten zu entkräften versucht. Die hatten der Luca-App konzeptionelle Mängel und unsaubere Programmierung vorgeworfen. Aus einem Luca-Schlüsselanhänger zur Kontaktverfolgung konnten Sicherheitsforscher zwischenzeitlich Aufenthaltsprofile auslesen. 70 IT-Sicherheitsexperten kritisierten Ende April, dass die App zentral Check-In-Daten von potenziell Millionen Menschen erfasse - und alleine dies ein Risiko darstelle. Nexenio-Chef Patrick Hennig:

"Natürlich kann ich verstehen, dass wenn in einem System viele Daten erfasst werden, dass man da besonders hinguckt. Vor allem natürlich, wenn es ein System ist, dass potenziell auf vielen Millionen Smartphones ist. Ich glaube, da ist es schon gerechtfertigt, genau hinzuschauen. Man kann sich das Crypto-Konzept anschauen, das ist dann doch mit 50 Seiten relativ umfangreich. Das IT-Sicherheitskonzept hat irgendwie 150 Seiten und die Datenschutz-Folgeabschätzung hat nochmal 100 Seiten. Also da ist ganz, ganz viel Arbeit reingeflossen."

"Natürlich kann ich verstehen, dass wenn in einem System viele Daten erfasst werden, dass man da besonders hinguckt. Vor allem natürlich, wenn es ein System ist, dass potenziell auf vielen Millionen Smartphones ist. Ich glaube, da ist es schon gerechtfertigt, genau hinzuschauen. Man kann sich das Crypto-Konzept anschauen, das ist dann doch mit 50 Seiten relativ umfangreich. Das IT-Sicherheitskonzept hat irgendwie 150 Seiten und die Datenschutz-Folgeabschätzung hat nochmal 100 Seiten. Also da ist ganz, ganz viel Arbeit reingeflossen."

CCC fordert Bundesnotbremse für die Luca-App

Der Chaos Computer Club dagegen fordert eine Bundesnotbremse für die Luca-App. CCC-Sprecher Linus Neumann macht keinen Hehl daraus, dass er die Luca-App für Stümperei und Geldmacherei hält. "Die Luca-App ist ein Paradebeispiel dafür, wie die fehlende digitale Kompetenz des Bundes und der Länder von findigen Investoren in kürzester Zeit mit wilden Heilsversprechen monetarisiert werden kann."

Die Luca-App als Einheitslösung: Nicht alle Bundesländer wollen diesen Weg gehen. So haben sich Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Sachsen für den offenen Standard Iris entschieden. Über diese neu entwickelte Schnittstelle können auch andere Anbieter den Gesundheitsämtern Event-Kontaktlisten übermitteln. Nach mehr als einem Jahr Pandemie ergibt sich bei der digitalen Corona-Bekämpfung also ein unübersichtliches Bild vom öffentlichen Gesundheitsdienst: Private App-Anbieter, die mit staatlichen Aufträgen den Markt aufrollen. Ein verstärkter Wunsch nach zentraler Steuerung, der vor Ort oft als praxisfern wahrgenommen wird. Eine Koordinierung, die Fachleuten zufolge besser wird, aber unter großem Zeitdruck steht. Beschleunigte Modernisierungsprojekte, die analoge Abläufe erst in einigen Jahren ersetzen. Deutschlands digitale Aufholjagd hat zwar begonnen. Aber unter ziemlich komplizierten Bedingungen.

Die Luca-App als Einheitslösung: Nicht alle Bundesländer wollen diesen Weg gehen. So haben sich Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Sachsen für den offenen Standard Iris entschieden. Über diese neu entwickelte Schnittstelle können auch andere Anbieter den Gesundheitsämtern Event-Kontaktlisten übermitteln. Nach mehr als einem Jahr Pandemie ergibt sich bei der digitalen Corona-Bekämpfung also ein unübersichtliches Bild vom öffentlichen Gesundheitsdienst: Private App-Anbieter, die mit staatlichen Aufträgen den Markt aufrollen. Ein verstärkter Wunsch nach zentraler Steuerung, der vor Ort oft als praxisfern wahrgenommen wird. Eine Koordinierung, die Fachleuten zufolge besser wird, aber unter großem Zeitdruck steht. Beschleunigte Modernisierungsprojekte, die analoge Abläufe erst in einigen Jahren ersetzen. Deutschlands digitale Aufholjagd hat zwar begonnen. Aber unter ziemlich komplizierten Bedingungen.