Chandni Chowk, das Herz von Old Delhi, dem historischen Teil der indischen Hauptstadt. Schon die Hauptstraße ist von Fahrradrikschas und Lieferfahrzeugen verstopft. Wer sie verlässt, landet in einer der unzähligen kleinen Seitengassen. Immer tiefer geht es mitten hinein in dieses Meer an Gebäuden, die sich alle irgendwie zu überlappen scheinen und über die Gehwege ragen. Knäuel notdürftig gespannter Stromkabel verbinden die Häuser. Irgendwann sind Gassen, Eingänge, Treppenaufgänge oder Hinterhöfe kaum noch zu unterscheiden. An einigen Stellen türmt sich der Müll. Ein nicht versiegender Strom an Menschen schiebt sich durch die Enge. Ein Muezzin ruft zum Abendgebet.

Old Delhis Gassen sind schon seit Jahrhunderten ein einziger, riesiger Basar. Straßenverkäufer bieten Hosen, Hemden, eine Rasur, einen Segen - oder Samsosas, gebackene Teigtaschen, an. In den Läden liegen Gewürze aus oder Smartphones. Hier, mitten in dieser skurrilen Welt, etwas abseits der Gasse Gali Bhojpura, zweimal rechts, zweimal links um die Ecke, öffnet sich eine Glastür zu einem kleinen Textil-Imperium. Es heißt Brijraj Fashion. Mitarbeiter verpacken Saris, traditionelle indische Damengewänder. Laufburschen holen die Ware ab. 300.000 Saris liegen hier auf vier Stockwerke verteilt, die meisten handgenäht, goldbestickt, in schillernden Farben. Dies ist das Reich von Anand.

"Hallo, willkommen. Ich bin Anand. Meine Familie führt den Handel hier, schon in der dritten Generation. Wir sind seit den 50er-Jahren hier in Old Delhi, wir waren die ersten Sari-Großhändler in dieser Gegend."

Mehr als 50 Jahre lang liefen die Geschäfte gut, aber irgendwie auch träge. Nur die Hochzeitssaison im Herbst bedeutete Stress für Anands Familie. Sonst änderte sich in Old Delhi kaum etwas. Der Kundenstamm blieb übersichtlich. Die Liefergebiete ebenfalls. Sie lagen alle in Bundesstaaten rund um die Hauptstadt.

"2003 kamen Leute zu uns, die Mode im Internet verkaufen wollten. Ich hielt das für eine gute Idee, obwohl es damals dafür weder eine vernünftige Infrastruktur gab noch Leute, die für Internet-Handel ausgebildet waren. Dazu kam: Wir sind eine große Familie. Und es war ziemlich schwer, die Alten von dieser Marktidee zu überzeugen. Also genauer gesagt: Die Überzeugungsarbeit hat sechs Jahre gedauert."

Für die Hinterhof-Händler hat sich eine neue Welt aufgetan

Nachdem sich Konkurrenten von Brijraj Fashion ans Internet gewagt hatten und damit erfolgreich waren, gaben die Familien-Ältesten endlich grünes Licht für Anand. Das war 2009.

"Nachdem wir mit dem Internet-Verkauf begonnen hatten, haben sich unsere Verkaufszahlen vervierfacht. Mittlerweile hat sich alles etwas verlangsamt, weil die Konkurrenz auch gewachsen ist. Wir müssen mit weniger guten Zahlen auskommen. Unser Wachstum betrug zuletzt nur noch 30 bis 40 Prozent."

Als Anand online ging, hatten Investoren und Firmengründer in Indien gerade damit begonnen, einen riesigen digitalen Basar aufzubauen, der das Land nachhaltig verändern sollte. Fortan schlägt das Händlerherz nicht mehr nur rund um den Chandni Chowk in Old Delhi oder in den schicken Einkaufszentren der Stadt, sondern auf Online-Plattformen. Dort wird alles angeboten: von der Windel über heilige Kuhfladen für religiöse Zeremonien bis hin zum Auto. Eine dieser Plattformen, die Firma Flipkart aus Bangalore in Südindien, verkaufte kurz nach ihrem Start vor sieben Jahren Waren im Wert von 500.000 Euro. 2015 setzte Flipkart bereits neun Milliarden Euro um, unter den verkauften Produkten waren auch Saris von Anand. Dadurch hat sich für den Hinterhof-Händler eine neue Welt aufgetan. Seine Kunden kommen nicht mehr nur aus der Gegend rund um Delhi, sondern vom ganzen Subkontinent. Brijraj Fashion beschäftigte 2009 noch 25 Mitarbeiter. Jetzt sind es 80.

Neue Firmenstrukturen sind entstanden

Die Stadt Noida liegt vor den Toren von Neu-Delhi, im Bundesstaat Uttar Pradesh. Noida wurde einst angelegt als eine Art Industrie- und Wirtschaftszone. Aber die indische Hauptstadt hat diese Ansammlung an Wohngebieten und Geschäftsvierteln längst geschluckt. Jetzt ist Noida auch ein Standort für die, die ihr Geld nicht mehr auf echten Basaren wie Old-Delhi, sondern auf dem Internet-Basar verdienen.

Die Firma pay tm residiert in Noida in einem modernen Geschäftshaus mit Glasfassaden. Die Konferenzräume heißen Rom oder London. In einem dieser Räume beraten Web-Designer über neue Entwürfe für die Internet-Auftritte. In einem anderen, nur durch Glas abgetrennten Raum findet eine Vorstandssitzung statt. Die eigentliche Schaltzentrale von pay tm liegt im zweiten Stock. Sie ist nichts weiter als ein Großraumbüro mit vielleicht 70 Schreibtischen. Junge Mitarbeiter, fast alle zwischen 25 und 35 Jahre alt, sitzen hier an Laptops, darunter auch die Firmenchefs. Flache Hierarchien sind ihnen wichtig. Allein schon das ist für ein Land wie Indien revolutionär. Hier herrscht sonst zwischen Chefs und Untergebenen ein extrem rauer Ton. Bei pay tm läuft es anders. Einer der Mitarbeiter hat die Musikanlage angedreht, es stört niemanden.

Pay tm heißt "Pay Through Mobile" – also Bezahlen mit dem Handy. Der Name der Firma verrät, warum sie so schnell so erfolgreich werden konnte. Das digitale Indien bedeutet längst nicht mehr Laptops oder Computer. Mehr als 300 Millionen Menschen nutzen inzwischen ihr Smartphone, um ins Internet zu gehen. Und Sudhanshu Gupta legt, was die Zahlen angeht, noch einen drauf.

"Unser Ziel ist es, bis zum Jahr 2020 500 Millionen Kunden an uns zu binden."

Sudhanshu Gupta ist einer der führenden Köpfe des digitalen Umbruchs in Indien. Pay tm hat ihn vom Konkurrenten Flipkart abgeworben, um eine Handels-Plattform für pay tm aufzubauen. Die Firma war 2010 als Online-Bezahlsystem fürs Handy gestartet. Hinter pay tm stehen milliardenschwere Unternehmen. Der chinesische Online-Händler Alibaba hat 620 Millionen Euro in pay tm investiert. Der indische Industriegigant Tata sicherte sich ebenfalls Anteile – wie viele, darüber wird bisher nur spekuliert.

"Wir machen nichts anderes, als Händler und Käufer im Internet zusammen zu bringen. Auf einer Plattform mit einer großen Zahl an Nutzern. Und diese Nutzerbasis leihen wir den Händlern, und damit auch das Vertrauen, das unsere Kunden zu unserem Namen haben. Als ich 2013 noch bei Flipkart war, war von Smartphone-Anwendungen noch gar keine Rede. Wir waren ganz oben. Aber pay tm fand ich von Beginn an spannend, ich habe mich gefragt, ob das die Zukunft sein wird: Smartphones. Also habe ich mir einen Schubs gegeben und bin zu pay tm. Denn was Du im Internet-Business heute machst, kann schon morgen von einer neuen Idee übertroffen werden."

Kampf mit vielen Bandagen

Sudhanshu Guptas Karriere ist ein Beispiel dafür, wie rasant die digitale Wirtschaft in Indien wächst. Aber auch dafür, mit welchen Bandagen die großen Online-Firmen kämpfen. Die indischen Unternehmen und ihr größter ausländischer Konkurrent Amazon werben sich gegenseitig die klügsten Köpf ab und liefern sich heftige Rabattschlachten, mit Nachlässen von bis zu 90 Prozent. Amazon soll angeblich Daten-Wissenschaftler beschäftigen, um eine Preispolitik zu entwickeln, die einfach nur den Konkurrenten schadet. Flipkart schrieb 2015 wegen des Preiskampfes einen Verlust von 270 Millionen Euro. Bei pay tm waren es 50 Millionen Euro Verlust. All das sei aber einkalkuliert, sagt Sudhanshu. Schließlich gehe es erst einmal darum, den Markt zu erobern.

"Wir haben starke Investoren, und das hilft uns sehr. Alibaba ist der größte Online-Händler der Welt. Sie sind durch all die Herausforderungen gegangen, die uns noch bevorstehen."

Denn bei aller Goldgräberstimmung: die größte Herausforderung für Gupta und sein Team ist weniger digital, sondern die ganz normale Realität außerhalb des Internets. Die Handynetze brechen oft ab. Auch in Städten wie Neu-Delhi gibt es regelmäßig Stromausfälle. Das Internet selbst ist trotz hoher Gebühren oft langsam. Um Waren von Old Delhi nach Südindien zu bringen, müssen die Online-Plattformen zudem große Lieferketten aufbauen. In Städten wie Neu-Delhi, die heillos im Verkehrschaos versinken, ist das nicht einfach. Und längst nicht jeder Händler, der gerne über Firmen wie pay tm verkaufen würde, ist vertrauenswürdig oder talentiert.

"Man muss in die reale Welt hinaus gehen. Wir überprüfen die Händler genau, ihre Dokumente. Wir rufen sie an, senden Agenten in die Läden. Wir klären ab, ob sie autorisiert sind, bestimmte Marken zu verkaufen. Es geht ganz einfach um Vertrauen. Pay tm steht für Vertrauen. Unsere Händler sitzen auch in kleinen Städten, die sind noch ganz neu im Internet. Darin zu verkaufen, das ist für sie fremd. Sie wissen, wie man Leute im Laden überzeugt. Aber oft wissen sie nicht genau, wie sie erfolgreich über uns verkaufen können. So etwas lernt man hier nicht in der Schule. Also bieten wir Trainingsprogramme an.

Unser Konzept funktioniert gut: Wir sind vor anderthalb Jahren gestartet. Und jetzt verkaufen 170.000 Händler über uns. Mein Ziel für dieses Jahr ist es, die Zahl der Händler auf 500.000 zu erhöhen. Wir haben dieses Ziel im Vorstand beschlossen. Mein persönliches Ziel ist es, die 500.000 schon früher als geplant zu schaffen."

Arbeitsplätze für Millionen Menschen schaffen

Firmen wie pay tm stehen für eine digitale Revolution. Und diese Revolution hat längst auch das politische Indien erreicht. Die Regierung steht vor gewaltigen Herausforderungen. Jeder zweite Inder ist jünger als 25 Jahre. Das Land muss pro Jahr Arbeitsplätze für zwölf bis 15 Millionen junge Menschen schaffen, sonst könnte der soziale Frieden bald auf dem Spiel stehen. In den herkömmlichen Industriezweigen gelingt das aber nicht. Die meisten Reformvorhaben, die ausländische Unternehmen anlocken sollen, sind ins Stocken geraten. Die Industriekonzerne, die schon in Indien produzieren, setzen immer mehr auf Roboter – so entstehen nur wenige Arbeitsplätze. Es sind derzeit vor allem junge Internet-Unternehmen wie pay tm, die neue Jobs schaffen.

Indiens Premierminister Narendra Modi hat all das erkannt. Er rief schon im August vergangenen Jahres in seiner "Rede an die Nation" dazu auf, Start-Ups zu gründen, also Internetfirmen. "Start-Up-India, Stand-Up-India" – so lautet die Kampagne, die im Januar offiziell startete. Modi will Firmengründungen erleichtern, die Steuerlast senken und Investoren anlocken, er will ein Breitbandnetz in ganz Indien aufbauen, er will Kabel verlegen lassen oder Satelliten ins All schießen, die die Versorgung mit dem Internet übernehmen . Zwar zählen sich inzwischen 300 Millionen Inder zur Mittelschicht – sie nehmen längst teil an der neuen, digitalen Wirtschaftswelt. Aber rund eine Milliarde Menschen in Indien haben noch nie oder nur wenig davon gehört: Sie sind die "unconnected billion" – die eine Milliarde, die noch keinen Anschluss hat.

Mitten in der Halbwüste Rajasthans, umgeben von Feldern, abseits der Hauptstraße und zu erreichen auf staubigen Wegen, liegt das Dorf Chandauli. Vielleicht tausend Menschen wohnen hier. Chandauli ist auf den ersten Blick eine Idylle, vor allem im Vergleich zur Hektik und zum Lärm in den Megastädten wie Neu-Delhi.

Facebook-Gründer Zuckerberg war zu Besuch

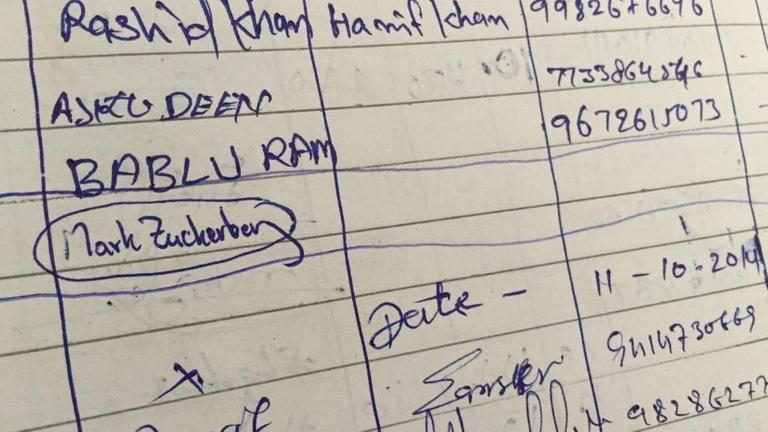

Eigentlich ist Chandauli ein typisches indisches Dorf, bunte, einfache Häuser, Kühe trotten über die Wege, Frauen verschleiern sich, wenn Fremde auftauchen, Bauern pflügen Felder, Kinder spielen Fangen. Chandauli wurde dennoch Ende 2014 kurzzeitig in ganz Indien bekannt. Der Grund dafür findet sich in einem Gästebuch, das in einem unscheinbaren kleinen Haus neben der Moschee ausliegt. Normalerweise tragen die Besucher hier Name, Anschrift und Handynummer ein. Der Mann, der 2014 kam, hat in leserlicher Schrift lediglich seinen Namen hinterlassen. Es war Mark Zuckerberg, der Gründer von facebook. Imrat Khan zeigt das Gästebuch, er erinnert sich noch genau an den Besucher aus Amerika:

"Einige von uns wussten, was Facebook ist. Aber Mark Zuckerberg kannten wir nicht. Er hat uns Facebook ganz genau erklärt, also haben wir ihm geglaubt. Zuckerberg hat die Kinder gefragt, ob sie auf Facebook sind, ob sie es mögen und so weiter."

Der Besuch war rein privat, Journalisten erfuhren erst später davon. Zuckerberg wollte herausfinden, wie junge Menschen in den Dörfern ins Internet gelangen. Chandauli hatte ein paar Monate zuvor ein Internet-Center bekommen. Eine gemeinnützige Organisation hatte das Center eingerichtet. Zwar hat die Regierung angekündigt, so rasch wie möglich alle Inder ans Internet anzuschließen. Aber oft versanden solche Bemühungen, ehe sie Dörfer wie Chandauli erreichen. Also müssen private Organisationen einspringen. In Chandauli installierten sie eine Antenne auf dem Internet-Center. Die lokalen Behörden spendierten ein paar Laptops. Imrat Khan, 23 Jahre alt, leitet das Center.

"Es kommen vor allem Jugendliche hierher. Aber auch Ältere aus dem Dorf. Einige suchen nach Arbeit, einige lesen ihre E-Mails, andere lernen für die Schule. Wir zeigen ihnen, wie das funktioniert und wie sie einen Computer bedienen. Für die Bauern ist das wichtig, sie können mehr erfahren über das Wetter, oder was sie als Nächstes aussähen sollen."

Soviel zur schönen Theorie. Die Praxis sieht anders aus, auch an diesem Vormittag. Kein Anschluss ans Internet. Auch das Handynetz ist zu schwach, um damit irgendetwas online erledigen zu können. Imrat zuckt nur mit den Schultern.

"Ja, das Internet ist mal da, und dann auch wieder weg, und heute ist es eben weg. Der Router ist derzeit kaputt. Ich warte darauf, dass er repariert wird. Er funktioniert ohnehin nur, wenn wir Strom haben. Das sind etwa sechs Stunden pro Tag."

Die Laptops sind verstaubt. Das Internetcenter ist verwaist, nur ein Jugendlicher sitzt in einer Ecke und liest in einer Broschüre des Kinderhilfswerks UNICEF über Sexualaufklärung. Es ist Mohammad, ein 17 Jahre alter Schüler.

"Ich wusste bis vor einem Jahr gar nicht, was man im Internet alles machen kann. Imrat hat mir alles gezeigt. Ich kann jetzt jedes Problem lösen, auch für die Schule. Zum Beispiel für den Biologieunterricht. Dass wir hier manchmal Internet haben, ist doch gut fürs Dorf!"

Von Firmen wie pay tm, amazon oder Flipkart hat Mohammad noch nie etwas gehört. Er ist froh, dass er weiß, was Google ist und was er damit machen kann.

Die Älteren im Dorf betrachten das Treiben im Internetcenter mit Wohlwollen. Auch Ilyas Khan, Mitte 50, Kleinbauer mit großen Zahnlücken. Er hockt im Dorfkern vor einem kleinen Laden.

"Meine Kinder nutzen das Internet manchmal. Ich selber weiß nicht, wie das geht. Ich glaube, die Kinder lernen da etwas. Ich habe aber keine Ahnung, was das bringen soll. Die drücken irgendwelche Tasten. Vielleicht bringt es ja was Gutes."

Vereinfachte Internetseiten zur Lösung des Problems

Die umstehenden Männer lachen mit Ilyas Khan. Für sie ist Internet Spielerei, weit entfernt von ihrer Lebenswirklichkeit. Aber Dörfer wie Chandauli sterben aus. Viele Junge wandern ab, weil es heißt, in den Städten gebe es Arbeit und unbegrenzte Möglichkeiten. Für Indien ist das ein großes Problem. Marc Zuckerberg will durch eine Initiative namens "Free Basics" helfen. Die Idee: Vereinfachte Internetseiten, die auch mit dem schwachen 2G-Handynetz geöffnet werden können. Dann müssten die Menschen in Chandauli nicht ständig auf Strom oder einen reparierten Router warten.

Hundert Internet-Seiten will der facebook-Gründer in Indien über das Handynetz anbieten, gemeinsam mit einer indischen Mobilfunkfirma. Ganz oben steht natürlich facebook selbst. Die indische Regierung findet die Idee gut. Aber die Regulierungsbehörde sieht das anders. Sie bezweifelt, ob der Plan wirklich so sozial ist wie Zuckerberg behauptet, und hat "Free Basics" gestoppt. Denn, so der Vorwurf, so kontrolliere nur facebook, zu welchen Seiten die Menschen Zugang haben sollen und zu welchen eben nicht. Der Konkurrent Google zum Beispiel wäre nicht darunter.

Österreichische Küche in Indien

Während in Dörfern wie Chandauli die neue Onlinewelt nur manchmal vorbei schaut, herrscht in den großen Städten Indiens ein ganz neuer Gründergeist. Jetzt ist es sogar problemlos möglich, in Neu-Delhi Wiener Schnitzel, Kärntnernudeln, Kartoffelsalat und zum Nachtisch Palatschinken zu bestellen. Maya, Köchin aus Leidenschaft, braucht dafür nur ein Smartphone. Ihre Gerichte bietet sie über die Anwendung "Foodcloud" an. Maya hat in einem baufälligen Haus im Stadtteil Vasant Kunj eine kleine Wohnung gemietet und einen Küchenhelfer angeheuert. Ihre Firma nennt sie "Erna's Kitchen", ganz nach der Großmutter. Mayas Vater stammt aus Indien, sie selbst ist Österreicherin und lebt seit 16 Jahren im Land.

"Heute haben wir zwei Bestellungen, ein Chicken-Lunch-Menu und ein Wiener Schnitzel. Wir machen das hauptsächlich mit Huhn, das ist das, was die Leute hier essen wollen."

"Also am Anfang war es so, dass ich geschaut habe, welche Zutaten sind vorhanden, und was kann ich daraus machen? Wenn Kunden sagen, sie wollen einen Schweinebraten, dann schau ich, dass ich die Zutaten bekomme. Ich wollte nichts importieren, weil sehr viel Gemüse in allen Teilen Indiens angebaut wird, und deswegen gibt's das ganze Jahr über Schnittlauch, Petersilie, Brokkoli oder Zucchini. "

Am Anfang hat Maya viele Inder mit ihrer österreichischen Kräuterbutter überzeugt, jetzt können Familien oder Firmen ganze Menüs bei ihr bestellen. Früher hätte sie dafür viel Geld für ein Ladenlokal und für eine Werbekampagne in die Hand nehmen müssen. Die Werbung übernimmt jetzt "Foodcloud", die kleine Internet-Anwendung.

"Also Foodcloud hat mir die Möglichkeit gegeben, mit Kunden in Kontakt zu treten, mit denen ich sonst nicht in Kontakt getreten wäre. Gerade unsere indischen Kunden, weil ich nicht wirklich verstehe, wie man Marketing macht. Ich bin sehr froh, wenn jemand anderes das macht. Da ist foodcloud hilfreich. Es hat mir einen neuen Markt eröffnet."

Ein hart umkämpfter Markt

Um die Essen auszuliefern, greift Maya auf andere Smartphone-Anwendungen zurück, die sich auf Kurierdienste spezialisiert haben. Aber gerade hier zeigen sich auch die vielen kleinen Probleme, mit denen selbst große Konzerne zu kämpfen haben:

"Naja, es ist jedes Mal ein Stress, eine Lieferung zu bestellen, weil man nicht immer weiß, ob man einen Lieferboy bekommt oder nicht. Und die Lieferboys arbeiten natürlich auch mit dem Internet und Apps, und das Problem ist, dass das Internet nicht immer funktioniert. Und wenn wir eine Bestellung abgeben, dann müssen sie sagen "Nehmen wir an" oder "Nehmen wir nicht an", und das passiert oft nicht, dann gibt es schon eine Zeitverschiebung. Und dann dauert es oft, bis sie kommen."

Und das kann gefährlich werden. Denn stockt die Lieferkette, kommen Mittag- oder Abendessen zu spät, verlieren die Unternehmen sofort enttäuschte Kunden. 400 Firmen sind wie Foodcloud auf die Auslieferung von Essen spezialisiert. Der Markt ist umkämpft. Einige Firmen, darunter die deutsche Firma Foodpanda, mussten schon Mitarbeiter entlassen. Foodpanda kämpft laut Medienberichten mit der unzuverlässigen Internet-Infrastruktur in Indien, aber auch mit Betrügern – Köchen, die keine sind; Restaurants, die nicht das halten, was sie versprechen; Lieferanten, die nicht pünktlich sind. Das ist vor allem für Startups, die mit geringen Investoren-Summen gestartet sind, ein Problem. Große Firmen wie pay tm, in die Investoren Hunderte Millionen Euro gepumpt haben, können den heftigen Konkurrenzdruck länger durchhalten – kleine Firmen aber nicht.

In Old Delhi, in seinem Hinterhof-Imperium, verfolgt der Sari-Händler Anand die Preis- und Überlebenskämpfe der einzelnen Startups genau. Weil er aber auf allen größeren Plattformen verkauft, sind ihm die Rabattschlachten nur recht – geht eine dieser Plattformen pleite, trifft es ja nicht ihn:

"Für mich bedeuten die Plattformen gutes Marketing. Das Geld, was sie für ihre Rabatte verbrennen, ist Geld, das ich dann nicht für meine Werbung verbrennen muss. Wenn ich den Plattformen einen Sari für tausend Rupien gebe und sie ihn für 900 Rupien weiter verkaufen, verbrennen sie ja das Geld selbst. Ich aber bekomme mehr Aufträge – und lebe damit glücklich."

"Die einzige Sorge ist, dass wir immer auf der Höhe der Zeit bleiben müssen. Wir müssen genau wissen, was die Leute wollen. Der Markt ändert sich so rasant. Wer sich da anpassen kann, wer bei den Kunden Vertrauen aufbauen kann, der wird überleben."

Anand lächelt breit, als er das sagt. Die schöne neue Onlinewelt hat ihm goldene Zeiten bereitet. Und glaubt man Analysten der Investmentbank Morgan Stanley, dann wird das so weiter gehen. Allein Plattformen wie pay tm, Amazon oder Flipkart können in vier Jahren mit 130 Milliarden Euro Umsatz rechnen, viermal so viel wie jetzt. Um Indien aber wirklich nachhaltig zu verändern, müsste die digitale Revolution auch Dörfer wie Chandauli erreichen. Vor allem hier entscheidet sich, ob die eine Milliarde Inder, die die glitzernde digitale Welt noch nie gesehen haben, selbst einmal daran teilhaben können – oder ob sie nur noch weiter abgehängt werden.