Zwischen Vätern und Söhnen verläuft seit der Antike die vorherrschende Konfliktlinie im Familienpsycho-Spiel. Als die Vater-Bücher hierzulande ihren ersten größeren Boom erlebten, in den 70er- und 80er-Jahren, stand meist die deutsche Vergangenheit zwischen Vater und Sohn – und sorgte für eisiges Schweigen.

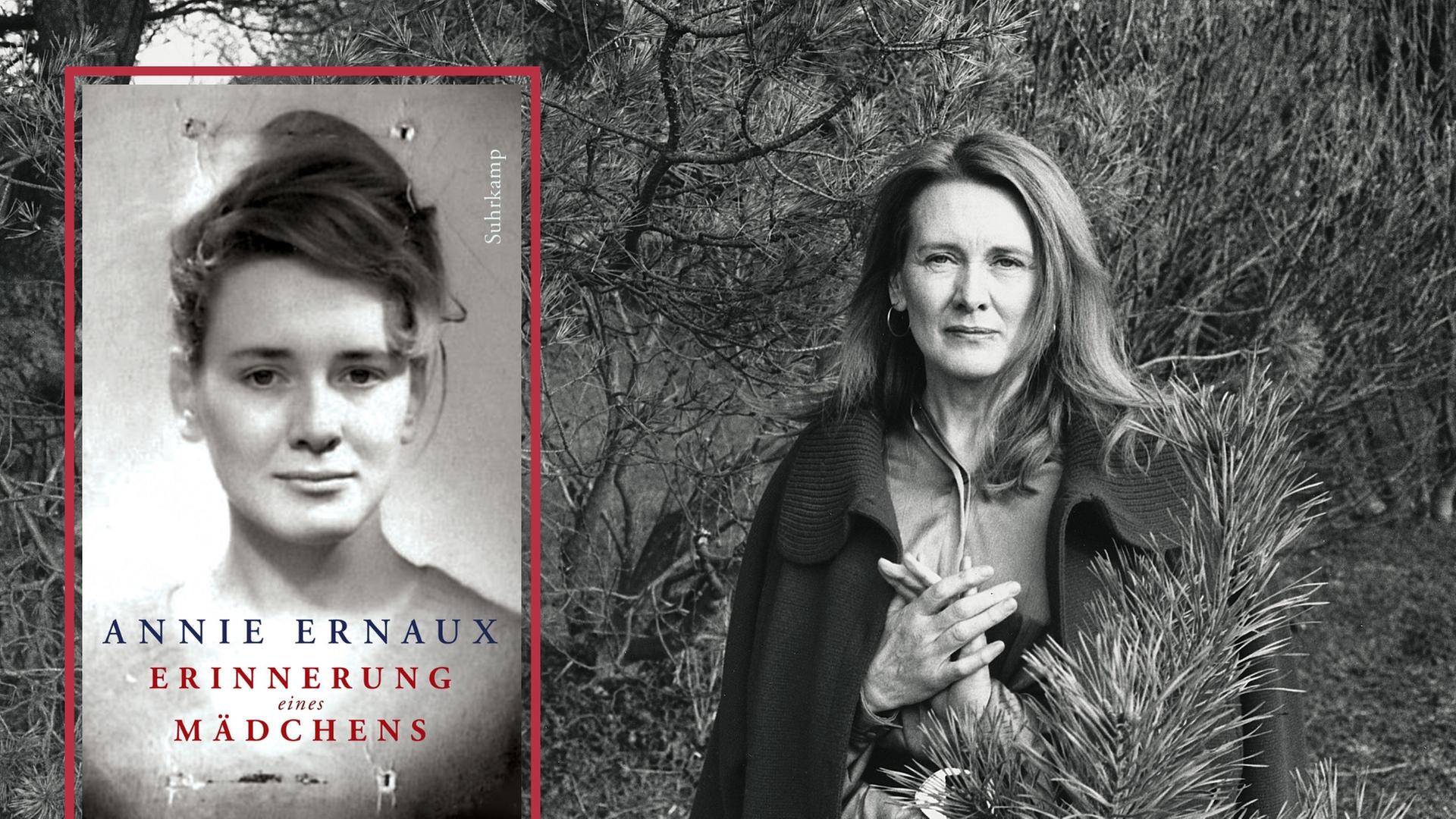

Natürlich aber haben auch Töchter Väter. Und auch sie können an der Sprach- und Ausweglosigkeit dieser Beziehungskonstellation leiden. So hat etwa Annie Ernaux in "Der Platz" den Erinnerungen an ihren Vater eine Form gegeben, die irgendwo zwischen literarischer Erzählung und schonungslos autobiografischem Bericht schwebt. 1983 schon schrieb sie diesen fesselnden Text, nach dem Tod ihres Vaters.

Wortlosigkeit schnürt die Kehle ab

Der Vater der Ich-Erzählerin Ipek in Dilek Güngörs neuem Buch steht noch mitten im Leben – allerdings in einem, über das die Tochter lange schon hinausgewachsen ist. Unausgesprochenes, Unverstandenes, Missverständnisse haben sich zwischen die beiden geschoben.

"Zwischen uns herrscht eine Wortlosigkeit, dass mir eng wird in der Brust."

Die Sprachlosigkeit hat verschiedene Gründe, und diese verstärken sich noch gegenseitig. Ipek wächst als Kind türkischer Eltern auf, die seinerzeit aus der Armut ihrer Heimat in die Enge einer deutschen Kleinstadt geflohen sind. Verdingt haben sie sich in einer Fabrik, als Näherin und als Polsterer, immer mit der Vorstellung, eines Tages in die Türkei zurückzukehren. Die Tochter sitzt zwischen allen Stühlen: Sie kennt nur dieses Deutschland, aber ihr wird nie so recht das Gefühl gegeben, ganz dazuzugehören.

Sie schämt sich für ihre Herkunft

Trotzdem gelingt Ipek das, was man einen Bildungsaufstieg oder Milieuwechsel nennt: Sie geht aufs Gymnasium, spricht ausschließlich Deutsch, schämt sich für ihre Herkunft und das Türkisch, das die Eltern sprechen. Sie schluckt die Bemerkungen, die auf dem Schulhof über sie gemacht werden.

"Zuhause erwähnte ich nichts davon. Ich war mir sicher, dass sie bei der Arbeit solche Sprüche auch über euch machten, skeptisch euer Mittagessen beäugten, über eure verkehrten Artikel lachten, über eure Namen. Wieso solltet ihr ungeschoren davonkommen? Ich hörte ja ihre Bemerkungen, beim Arzt ('Jetzt hat sie den Impfpass wieder nicht dabei …!'), im Geschäft ('Wir sind hier nicht auf dem Bazar!'), auf dem Schulfest ('Anstellen, bei uns wird nicht gedrängelt!'). Geschwiegen haben wir und weggehört, die anderen haben geredet. Meinten wir, unser Schweigen könnte uns beschützen, das Böse würde einfach an uns abprallen, wenn wir nur den Mund geschlossen hielten?"

Verschiebungen im Beziehungsgefüge

Das neue Milieu, die neue Sprache, sich weitende Perspektiven – all das vergrößert die Kluft zwischen Vater und Tochter. Selbst als Ipek später Türkisch-Kurse an der Uni belegt, erzeugt das keine Nähe: Es ist, als würde sie sich mit der erlernten türkischen Hochsprache über den Dialekt des Vaters erheben wollen. Dilek Güngör weiß um die komplexen Verschiebungen in so einem Beziehungsgefüge:

"In dem (…) Text sind’s (…) viele viele verschiedene Aspekte, die da zu dieser Sprachlosigkeit führen, und diese Diskrepanz zwischen Schulbildung zwischen Vater und Tochter ist glaub ich ein wichtiges Element. Aber ich sehe das schon, das ist eigentlich tragisch, dass gerade die Bildung oder das Lesen und die Bücher, die uns so anziehen und die uns ja auch in so eine neue Welt führen können, dass die quasi das Vehikel sind, einen wegzutragen von oder eine Distanz zu schaffen zu dem was vorher war. Also einerseits ist es sehr verführerisch und jeder möchte das haben und gleichzeitig fährt‘s mit einem weg wie so ein Schiff."

Dilek Güngörs Roman "Vater und ich" ist ein Kammerspiel: Die erfolgreiche Journalistin Ipek besucht den Vater übers Wochenende; die Mutter ist für einige Tage weggefahren Es ist eine ungewohnte Situation, eine intime Atmosphäre, eine unvermittelte Konfrontation. Niemand ist da, der die Sprachlosigkeit wegreden, niemand, der das Unbehagen mindern könnte. In vielen kleinen Gesten der Unbeholfenheit wird die immer offensichtlicher werdende Ferne erzählt. Es ist darin eine doppelte Verzweiflung zu spüren: Es fehlen die sprachlichen Mittel, den Graben zu überwinden. Und die körperliche Fremdheit vertieft ihn noch weiter.

Eine Zwickmühle

Die Erzählerin durchschaut, was geschieht. Und doch kann sie diese Vater-und-Tochter-Zwickmühle nicht auflösen.

"Und bald darauf wirst du sterben, und ich werde nicht verstehen, was mir so schwer gefallen ist mit dir. (…) Ich werde mir nicht vergeben, dass ich die Scham, die Schüchternheit, den Zweifel hab gewinnen lassen und die Fremdheit nicht überwinden konnte."

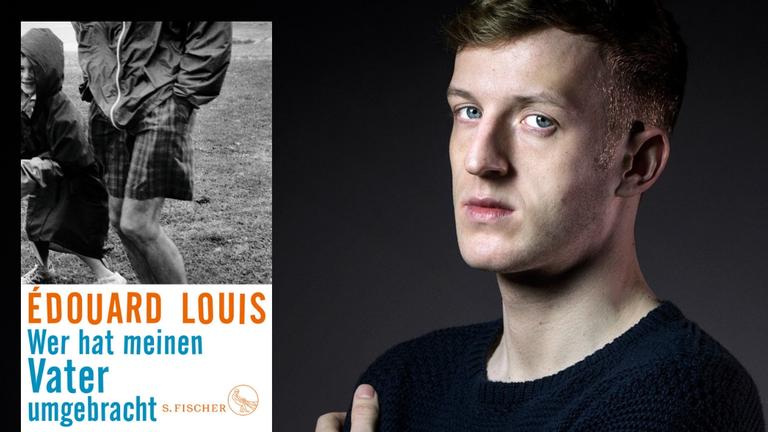

Ähnlich wie die französischen Autorinnen und Autoren Annie Ernaux, Édouard Louis und Didier Eribon unternimmt auch Dilek Güngör mit "Vater und ich" den tastenden, mutigen Versuch, der Wortlosigkeit mit einer großen Offenheit, einer ungeschönten Sprache zu begegnen. Und mit einer Form, die weder dem konventionellen Roman entspricht noch einer Autobiografie, weder literarische Flucht ist noch bekenntnishafte Selbstoffenbarung.

"Ich möchte eigentlich immer mehr weg von einer festen Form und ich merk auch, dass die Dinge, die ich lese, selten Romane sind, also so klassische Romane im Sinn von, ja, es gibt so einen Anfang und ein Ende und einen Mittelteil. Also, ich merke, dass ich mir Plots total schlecht merken kann, dass ich manchmal auch Bücher so kreuz und quer lese."

Scham hat gesellschaftliche Dimension

Tatsächlich trägt "Vater und ich" die Gattungsbezeichnung "Roman", aber doch lässt sich das Buch gut in eine Reihe stellen mit jenen in den letzten Jahren vermehrt erscheinenden Memoires, die Fragen von Herkunft und Klasse umkreisen: Mit einer einfachen, suchenden Sprache stöbert Güngör die kleinen schambehafteten Momente auf, die im Persönlichen ihre Sprengkraft entfalten, aber immer auch eine gesellschaftliche Dimension haben. Denn die Entfremdung, die Güngör in "Vater und ich" schildert, ist nicht nur "hausgemacht": Sie hat zu tun mit den feinen Unterschieden und Rissen, mit denen Klassenwechsler – zumal mit migrantischem Hintergrund – konfrontiert werden. Je weiter der zurückgelegte Weg in eine andere Welt, desto schwerer die Rückkehr ins Herkunftsmilieu. Und die Suche nach einer gemeinsamen Sprache.

Dilek Güngör: "Vater und ich"

Verbrecher Verlag, Berlin. 104 Seiten, 19 Euro.

Verbrecher Verlag, Berlin. 104 Seiten, 19 Euro.