"Ich war im Urlaub und tat nun das, was man in Gottes Willen im Urlaub nie tun sollte: Ich sagte meiner Familie, ich guck noch mal kurz in meine E-Mails."

"Ich hab's in einem unserer Meetings erfahren, ein paar Stunden nach der tatsächlichen Detektion."

"Ich bin aus meinem Büro rausgegangen, und da saßen sechs oder acht Leute aus meiner Forschungsgruppe um einen Computer herum und haben da ganz aufgeregt drüber gesprochen."

"Erstauntes Schweigen. Die Detektoren wurden ja erst zwei Tage vorher angeschaltet, und es hat sich keiner mental darauf vorbereitet, dass wirklich ein Signal sichtbar sein könnte."

"Damit hatte ich nicht gerechnet und dachte: Mein Gott, was muss ich jetzt tun? Ich bin im Urlaub. Gleichzeitig haben wir darauf Jahre, Jahrzehnte gewartet. Jetzt kann ich nicht einfach noch mal schwimmen gehen."

Zeugnis einer gewaltigen kosmischen Katatrophe

Ein Zittern in der Raumzeit, angestoßen in einer Entfernung von 1,3 Milliarden Lichtjahren durch eine gewaltige kosmische Katastrophe, lässt 1,3 Milliarden Jahre später in den USA die Fühler der LIGO-Detektoren erbeben. Erstmals ging eine Gravitationswelle ins Netz. Als Forscher kann man nur davon träumen, einen solchen Meilenstein zu erleben. Und am 14. September 2015 war es soweit. Die Physiker trauten der Sache am Anfang selbst nicht so ganz. Sie haben das Signal fast ein halbes Jahr lang analysiert, bis sie sagen konnten: Das ist tatsächlich echt, jetzt sind wir uns sicher. Jetzt können wir die Entdeckung der Öffentlichkeit präsentieren.

Dass man damit eine 100 Jahre alte Prophezeiung von Albert Einstein klar bestätigen konnte, war für sich schon eine Sensation. Das nächste war, dass mit diesem Erfolg damals Riesenerwartungen geweckt wurden. Die Physiker und Physikerinnen haben eine völlig neue Art von Astronomie versprochen, ein neues Fenster zum All. Fünf Jahre sind seit damals vergangen, Zeit nachzufragen. Wie ist nun die Ausbeute? Was haben wir gelernt durch die Gravitationswellen, und was können wir in Zukunft erwarten?

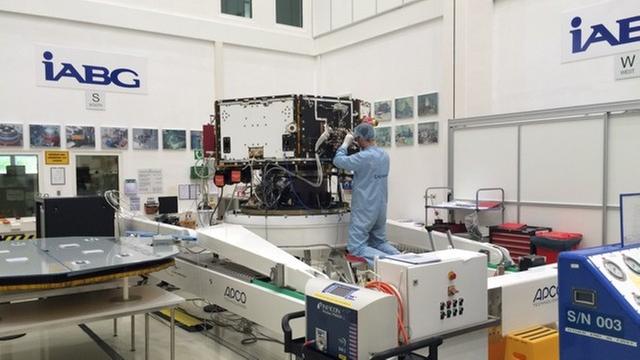

Zusätzliche Detektoren, verbesserte Messtechnik

Eingefangen hat man seit 2015 so Einiges. In den ersten drei Monaten wurden die Gravitationswellen-Detektoren von LIGO erst so richtig scharf geschaltet. Einer im Nordosten der USA (Bundestaat Washington), der andere im Südwesten (Louisiana). Die erste Gravitationswelle vor genau fünf Jahren kam von der Kollision zweier Schwarzer Löcher – die zweite auch, ebenso die dritte. Das klingt jetzt erstmal langweilig, war es aber ganz und gar nicht.

Denn Ende 2016 startete Phase 2, mit verbesserten Detektoren. Und Mitte 2017 schaltete sich Virgo dazu, ein Detektor in Italien. Ausbeute: Acht Ereignisse, aber jetzt gab es auch etwas Neues, Besonders – die Kollision zweier Neutronensterne. Im April 2019 begann Phase 3, und zwar mit einer Messtechnik, die nochmals empfindlicher war. Diesmal wurde relativ lange gemessen, bis März 2020. Und jetzt kamen die Ereignisse quasi im Wochentakt – insgesamt über 50, die noch gar nicht alle ausgewertet sind. Fachleute in Deutschland, die an den Detektoren mitarbeiten, und zwar Alessandra Buonanno, Bruce Allen und Frank Ohme vom Albert-Einstein-Institut in Hannover bzw. Potsdam haben eine ganze Liste an neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen aufgezählt:

1. Schwarze Löcher gibt es wirklich. Und sie sind nicht einsam.

Ohme: "Diese Systeme von Schwarzen Löchern, die sind alle ein bisschen unterschiedlich, das ist nicht so ein Einheitsbrei. Das hatte man vielleicht vermutet, dass die alle zehn Sonnenmassen haben, jedes schwarze Loch, und dann einfach so relativ langweilig umeinander spiralen und dann verschmelzen. Dem ist gar nicht so. Es gibt schwere Systeme, es gibt leichte Systeme."

2. Auch Neutronensterne kollidieren. Und zwar gewaltig.

Buonanno: "Bei der Kollision zweier Neutronensterne haben wir nicht nur Gravitationswellen beobachtet, sondern auch Licht, Radiowellen, Gammablitze, Röntgenstrahlung – das ganze Spektrum. Das war ein großer Durchbruch."

3. Einstein hatte Recht. Mal wieder. Zumindest lag er nicht falsch.

Allen: "Jeder vernünftige Mensch würde sagen, dass Einsteins Theorie sämtliche Ereignisse, die wir in den letzten fünf Jahren beobachtet haben, perfekt beschreibt. Einstein hatte also Recht. Oder als vorsichtiger Wissenschaftler sollte man sagen: Einstein hatte nicht Unrecht."

Ohme: "Wunderbar, dass man da einen Haken dahinter machen konnte."

4. Ein Rätsel tritt zutage. Was ist das: Viel zu leicht und viel zu schwer?

Buonanno: "Erst kürzlich haben wir ein neues Ergebnis veröffentlicht, wir nennen es System mit rätselhaftem Begleiter. Wir wissen: Eines der beiden Objekte ist ein Schwarzes Loch. Aber beim Begleiter können wir nicht sagen, ob es sich um ein Schwarzes Loch handelt oder einen Neutronenstern."

Ohme: "Drei Sonnenmassen ist zu schwer für einen Neutronenstern und zu leicht für ein Schwarzes Loch. Da müssen wir uns überlegen: Wie erklären wir das jetzt?"

Dellen in Raum und Zeit

Beeindruckend war das mit dem rätselhaften Himmelskörper, der zu schwer ist für einen Neutronenstern und zu leicht für ein schwarzes Loch. Ein Rätsel mit dem Potenzial, manch etablierte Vorstellung der Astrophysik über den Haufen zu werfen.

Die Signale, die die Detektoren auffangen, beginnen tief und werden dann immer höher: Das bedeutet: Die Himmelskörper umkreisen sich immer schneller, bis sie dann zusammentreffen und verschmelzen. Also keine Frontalkollision, sondern erst ein gegenseitiges Belauern, dann folgt die Vereinigung zu einem größeren Objekt. Dabei fällt auf: Die Signale sind sehr kurz, das geht von Sekundenbruchteilen über ein paar Sekunden bis maximal einer guten Minute.

In Wirklichkeit umkreisen sich die Himmelkörper schon seit deutlich längerer Zeit, zum Teil seit Jahrmillionen. Dabei erzeugen sie zwar auch schon Gravitationswellen. Aber die sind zu schwach, um von den Detektoren registriert zu werden. Messbare Gravitationswellen erreichen uns nur, wenn diese riesigen Massen so richtig in Wallung geraten – etwa in dem Moment, wenn zwei Schwarze Löcher verschmelzen. Dann schlagen sie regelrechte Dellen in Raum und Zeit. Diese Dellen rasen mit Lichtgeschwindigkeit durch Raum und Zeit. Und die kann man dann hier auf der Erde mit kilometerlangen Lasersensoren aufschnappen.

Schnappschuss vom letzten, gewaltigsten Augenblick

Die Empfindlichkeit reicht gerade einmal so, um den letzten, den gewaltigsten Augenblick aufzuschnappen. Von diesem Signal auf das zugrunde liegende Ereignis zurückzuschließen, ist dann gar nicht so trivial. Man will ja nicht nur sehen: Da sind zwei Schwarze Löcher aufeinandergetroffen, sondern: Was waren das für Schwarze Löcher, und was passiert, während sie verschmelzen?

Die eigentlichen Signale sind aber gar nicht besonders aussagekräftig. Stattdessen läuft das so: Die Fachleute rechnen alles, was im Prinzip passieren könnte, erst mal vorher im Computer aus, um dann später das eigentliche Messsignal damit abgleichen zu können. Das Resultat sind Computersimulationen, die einigermaßen imposant aussehen: Sie zeigen eine kosmische Kollision so, als würde man in einem Raumschiff danebensitzen und sie beobachten. Tatsächlich aber sitzt man z.B. in Brandenburg, dort nämlich forscht eine der wichtigsten Gruppen, die solche Simulationen programmieren.

Spektakuläre Visualisierung im Computer

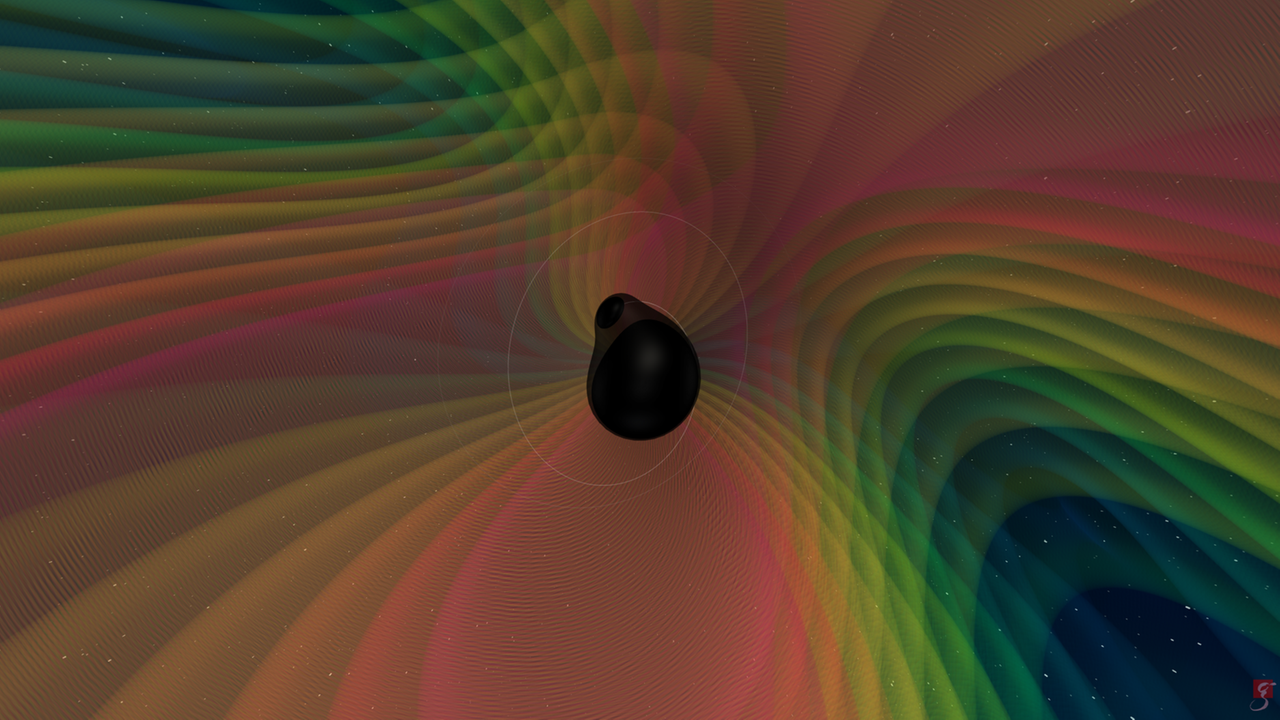

Ein Büro im Albert-Einstein-Institut in Golm bei Potsdam. Harald Pfeiffer hat seinen Rechner an einen Großbildschirm angeschlossen. Es gibt etwas zu zeigen. Etwas Spektakuläres.

"Das ist eine Visualisation von zwei Schwarzen Löchern, die umeinanderkreisen, dabei Gravitationswellen abstrahlen, wodurch sie Energie verlieren."

Auf dem Schirm: Zwei schwarze Bälle, die sich gegenüberstehen wie zwei Revolverhelden. Pfeiffer tippt auf die Maus, die Simulation startet, es kommt Bewegung in die Sache.

"Schwarze Bälle, die sich immer schneller umkreisen. Sie sind etwa tausend Kilometer entfernt voneinander und bewegen sich mit 50.000 Kilometern die Sekunde auf ihrer Kreisbahn."

"Das Ganze ist eine Zeitlupe. Der wirkliche Prozess dauert wie lange?"

"Der wirkliche Prozess dauert ungefähr eine Zehntelsekunde. In dieser Zehntelsekunde kreisen die Schwarzen Löcher zehnmal umeinander."

Zwei Schwarze Löcher verschmelzen

Immer näher kommen sich die beiden, immer schneller umkreisen sie sich. Dann friert das Bild fast ein – nur so lässt sich erkennen, was jetzt passiert: Harald Pfeiffer:

"Am Ende verschmelzen die zwei Schwarzen Löcher in ein größeres Schwarzes Loch, das am Anfang sehr, sehr deformiert ist. Es ist noch nicht rund, wie es eigentlich sein möchte, sondern sehr verbogen."

"Und jetzt sehe ich um das Geschehen herum Wellen, als wenn jemand einen Stein in einen Teich geworfen hat."

"Genau wie wenn man mit einem Stock im Wasser Kreise zieht, die dann Wellen verursachen, verursachen die Schwarzen Löcher auch Wellen – Wellen in Raum und Zeit an sich. Die werden ausgestrahlt, bewegen sich durchs Universum. Und ab und zu wird eine von diesen Gravitationswellen hier auf der Erde von den Gravitationswellendetektoren gemessen."

Die Simulation ist zu Ende. Der fette dunkle Ball in der Mitte des Bildschirms, der eben noch wie ein Wackelpudding waberte, hat sich beruhigt. Harald Pfeiffer:

"Am Ende bleibt dann ein schwarzes Loch zurück, das keine Gravitationswellen mehr ausstrahlt, sondern einfach nur ruhig dasitzt und darauf wartet, dass irgendwelche Materie nahe genug kommt, um aufgefressen zu werden."

Welches Simulations-Szenario passt zum detektierten Signal?

Hinter der Simulation steckt ein enormer Aufwand. Ausgangspunkt sind die Gleichungen von Einsteins Allgemeiner Relativität, angewandt auf Schwarze Löcher. Dann rechnet ein Supercomputer mehrere Wochen lang aus, wie sich der Zusammenstoß zweier Schwarzer Löcher abspielt und welche Gravitationswellen dabei entstehen. 2000 solcher Simulationen haben die Fachleute bislang produziert – ein Katalog möglicher kosmischer Katastrophen. Schnappen die Detektoren dann ein echtes Signal aus den Tiefen des Weltalls auf, lässt es sich mit den Simulationen aus dem Katalog abgleichen. Erst dadurch können die Fachleute so richtig enträtseln, was da im All passiert ist. Harald Pfeiffer:

"Ob es Schwarze Löcher sind, welche Massen sie haben und ob sie sich so verhalten, wie Albert Einstein vor mehr als hundert Jahren vorausgesagt hat all – das kann man nur herausfinden durch diese Computersimulationen."

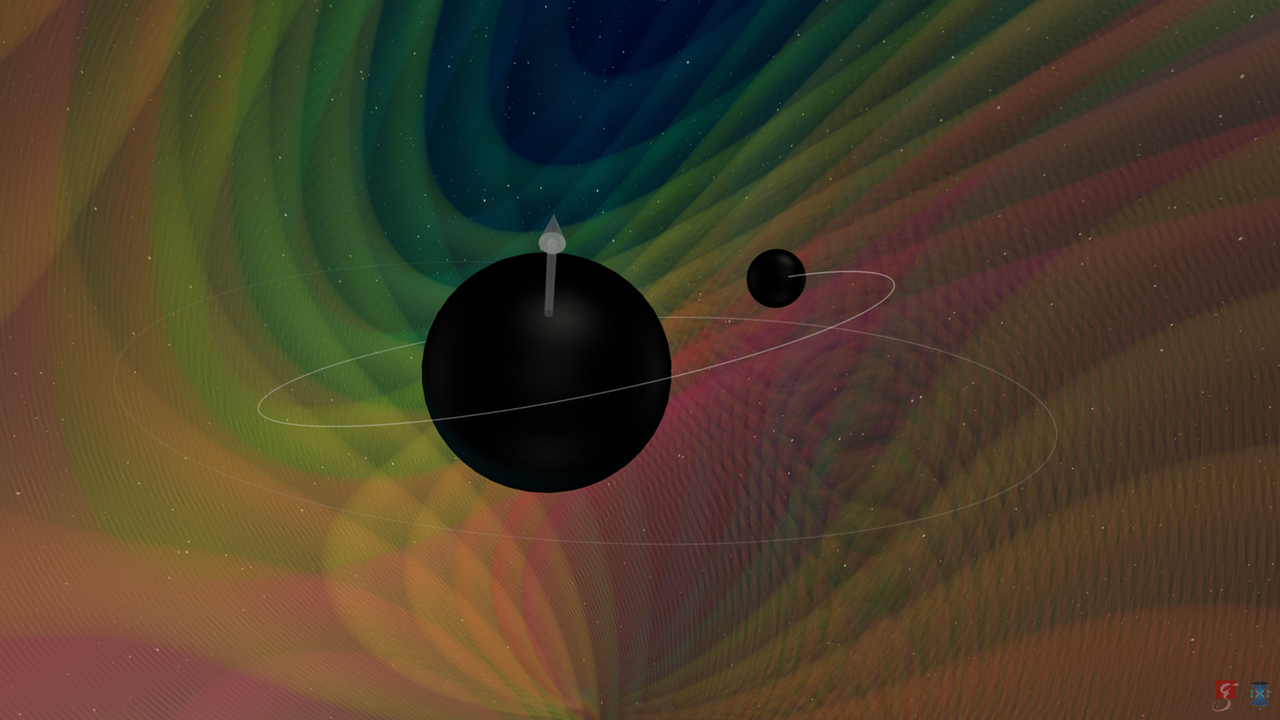

Zusammenstoß von zwei Neutronensternen

Jetzt hat Pfeiffer ein weiteres Spektakel auf Lager. Ein Mausklick, und auf dem Bildschirm erscheinen zwei blaue Punkte. Keine Schwarzen Löcher, sondern Neutronensterne.

"Neutronensterne sind etwa so groß wie eine Großstadt wie Berlin, 10 Kilometer Radius, haben aber ungefähr 100.000 Mal die Masse der Erde, 1,4 Sonnenmassen."

Klick, klick, die Simulation startet.

"Zuerst umkreisen sich die Neutronensterne recht gemütlich. Dann beginnen sie, sich zu berühren. Es gibt Schocks, und es wird Materie abgestoßen."

"Da sehe ich jetzt einen richtigen Wirbel auf dem Bildschirm."

"Dann gibt es einen schweren Neutronenstern in der Mitte mit einer Scheibe von Material, das den Neutronenstern umkreist. Wie ein Karussell, das 10.000mal in der Sekunde herumwirbelt. Letztendlich kollabiert der verschmolzene Neutronenstern zu einem Schwarzen Loch, das von einer Scheibe von Neutronenstern-Material umgeben ist."

"Da taucht jetzt plötzlich in dieser blauen, rotierenden Wolke so eine kleine Kugel auf. Das ist das schwarze Loch?"

"Diese Kugel ist das schwarze Loch, genau."

"Der ganze Prozess, den wir jetzt gesehen haben in etwa 30 Sekunden – wie lange dauert der in Wirklichkeit?"

"Das ist die allerletzte Stufe des Einspiralens von zwei Neutronensternen. Die dauert in Wirklichkeit etwa 100 Millisekunden, 0,1 Sekunden. Ein Wimpernschlag."

Highlight der bisherigen Messungen

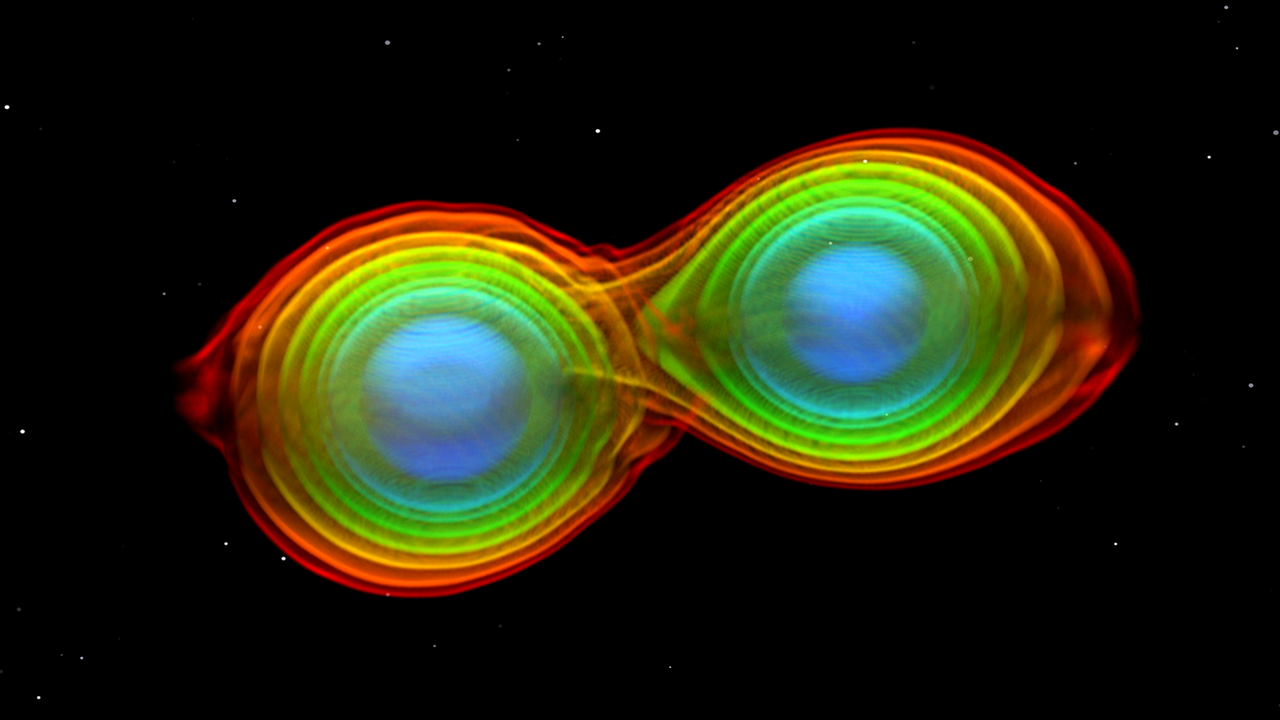

Auf ein Gravitationswellensignal eines echten Zusammenstoßes zweier Neutronensterne zum Abgleich musste die Fachwelt zwei Jahre warten. Es gilt vielen Fachleuten als das vielleicht größte Highlight der bisherigen Messungen. Und Luciano Rezzolla von der Universität Frankfurt gehört ganz bestimmt dazu. Dass er und andere Astrophysiker so spektakulär viel neues Wissen herausziehen konnten aus diesem Ereignis, hat damit zu tun, dass es nicht bei der Beobachtung der Gravitationswelle geblieben ist.

Rezzolla: "Das war wirklich ein fantastisches Ereignis. Wir hatten riesiges Glück, weil es uns eine Fülle von Information geliefert hat. Am 17. August 2017 haben die LIGO-Detektoren das Signal zweier verschmelzender Neutronensterne aufgefangen. Es war ein sehr langes Signal, weit über 60 Sekunden. Und dann verschwand es plötzlich, weil die Frequenz so hoch wurde, dass die Detektoren es nicht mehr sehen konnten. Aber dann, 1,74 Sekunden, nachdem das Signal verschwunden war, sahen wir Licht. Wir sahen einen Gamma Ray Burst. Teleskope und Satelliten hatten sich dorthin ausgerichtet, wo LIGO ihn vorhersagte.

Diese Entdeckung war sehr wichtig, weil wir immer dachten, dass zwei verschmelzende Neutronensterne sowohl Gravitationswellen als auch Gamma Ray Bursts erzeugen würden, also gewaltige Explosionen, die noch aus den hintersten Ecken des Universums zu sehen sind. Wir dachten immer, dass diese Gamma Ray Bursts von Neutronensternen kommen, aber die Bestätigung gab uns erst dieses Ereignis. Noch einmal ein paar Stunden später entdeckten wir ein schwaches Signal, erst blau, dann rot. Das Objekt wird Kilonova genannt.

Wenn zwei Neutronensterne verschmelzen, dann haben wir zwei Objekte, die mit nahezu Lichtgeschwindigkeit aufeinanderprallen. Ein Teil der Materie geht verloren, aber es ist hochenergetisches Material, das weite Distanzen zurücklegen kann – wichtiges neutronenreiches Material - das anschließend einen radioaktiven Zerfall durchläuft, der Licht produziert, ganz ähnlich wie in einer Supernova. Aber jetzt haben wir es zum ersten Mal zusammen mit einem binären Neutronenstern beobachtet. Mit einem einzigen Ereignis hatten wir also Gravitationswellen, einen Gamma Ray Burst und eine Kilonova. Das ist eine ganz wundervolle Kombination von Information, die wir da vor drei Jahren eingefangen haben."

Knoll: "Ein Neutronenstern ist ein außergewöhnlich dichtes Objekt, ein Zwerg und trotzdem extrem schwer. Das wussten Sie schon. Was haben Sie jetzt dazugelernt?"

Rezzolla: "Wir wussten vorher schon deutlich mehr. Wir wussten, dass diese Objekte einen Radius zwischen 10 und 15 Kilometer haben. Jetzt gehen wir davon aus, dass es eher 11 bis 13 Kilometer sind. Sie müssen bedenken, dass dieser Gewinn von zwei Kilometern in der Genauigkeit vorher in Jahrzehnten nicht passiert ist. Das war ein Wissenssprung! Noch wichtiger ist wahrscheinlich, dass wir jetzt besser verstehen, wie groß ihre maximale Masse ist. Irgendwann kollabieren Neutronensterne unter ihrem eigenen Gewicht zu einem Schwarzen Loch. Nur wo ist die Grenze? Lange haben wir nur Neutronensterne gesehen mit einer Masse bis 1,3 Sonnenmassen und da die maximale Masse vermutet. Aber jetzt gehen wir davon aus, dass die maximale Masse zwischen 2 und 2,3 Sonnenmassen liegt. Und das ist etwas, was wir durch dieses fantastische Event von vor drei Jahren gelernt haben."

Knoll: "Verstehen Sie auch die Physik und die Teilchen im Innern besser?"

Rezzolla: "Da gibt es noch viel Unsicherheit. Aber die Tatsache, dass die Massen so groß werden können, deutet darauf hin, dass es in den Neutronensternen Teilchen geben könnte, von denen wir eigentlich dachten, sie könnten dort gar nicht existieren. Insbesondere könnte es dort Quarks geben, Elementarteilchen, die wiederum andere Teilchen aufbauen, auch unsere Atomkerne zum Beispiel. Jetzt ist es denkbar, dass ein Neutronenstern im Innern, dort, wo die Dichte am höchsten ist, Quarks produziert. Wir wissen es nicht sicher. Aber was wir seit diesem Ereignis gemacht haben: Wir haben versucht vorherzusagen, was wir sehen müssten, wenn es stimmt. Bevor Neutronensterne verschmelzen, produzieren sie wohl eher keine Quarks. Aber danach ist es möglich, dass Dichte und Temperatur steigen und Bedingungen liefern, unter denen eine Quark-Gluon-Suppe produziert wird, dieselbe Art Suppe, die wir in der allerfrühesten Phase des Universums vermuten.

Knoll: "Sie sind also zufrieden mit den Ergebnissen der ersten fünf Jahre Gravitationswellenphysik?"

Rezzolla: "Ich bin sehr zufrieden."

Knoll: "Alle Erwartungen erfüllt?"

Rezzolla: "Definitiv! Es war nicht leicht, Neutronensterne zu sehen. Die Ereignisrate war kleiner als die von Schwarzen Löchern, aber das hatten wir erwartet. Ich bin sehr erleichtert, dass wir wenigstens zwei Ereignisse entdeckt haben, vielleicht sogar ein drittes. Anfangs war alles andere als klar, ob wir Signale von Neutronensternen überhaupt würden sehen können."

Knoll: "Haben Sie eines der Signale auf Ihrem Computer?"

Rezzolla: "Ich sollte eines haben, aber ich muss es finden."

Knoll: "Wie klingt das denn?"

Rezzolla: "Sie kennen wahrscheinlich das zirpende Signal von den Schwarzen Löchern. Frequenz und Lautstärke nehmen zu. Der Unterschied zu den Neutronensternen ist, dass das Signal nach dem Zip nicht stoppt. Das Signal überlebt und bleibt bei einer konstanten Frequenz. Dann bricht es plötzlich ab. Weil das Objekt seinen Kampf gegen die Schwerkraft verloren und ein Schwarzes Loch produziert hat."

Diese Entdeckung war sehr wichtig, weil wir immer dachten, dass zwei verschmelzende Neutronensterne sowohl Gravitationswellen als auch Gamma Ray Bursts erzeugen würden, also gewaltige Explosionen, die noch aus den hintersten Ecken des Universums zu sehen sind. Wir dachten immer, dass diese Gamma Ray Bursts von Neutronensternen kommen, aber die Bestätigung gab uns erst dieses Ereignis. Noch einmal ein paar Stunden später entdeckten wir ein schwaches Signal, erst blau, dann rot. Das Objekt wird Kilonova genannt.

Wenn zwei Neutronensterne verschmelzen, dann haben wir zwei Objekte, die mit nahezu Lichtgeschwindigkeit aufeinanderprallen. Ein Teil der Materie geht verloren, aber es ist hochenergetisches Material, das weite Distanzen zurücklegen kann – wichtiges neutronenreiches Material - das anschließend einen radioaktiven Zerfall durchläuft, der Licht produziert, ganz ähnlich wie in einer Supernova. Aber jetzt haben wir es zum ersten Mal zusammen mit einem binären Neutronenstern beobachtet. Mit einem einzigen Ereignis hatten wir also Gravitationswellen, einen Gamma Ray Burst und eine Kilonova. Das ist eine ganz wundervolle Kombination von Information, die wir da vor drei Jahren eingefangen haben."

Knoll: "Ein Neutronenstern ist ein außergewöhnlich dichtes Objekt, ein Zwerg und trotzdem extrem schwer. Das wussten Sie schon. Was haben Sie jetzt dazugelernt?"

Rezzolla: "Wir wussten vorher schon deutlich mehr. Wir wussten, dass diese Objekte einen Radius zwischen 10 und 15 Kilometer haben. Jetzt gehen wir davon aus, dass es eher 11 bis 13 Kilometer sind. Sie müssen bedenken, dass dieser Gewinn von zwei Kilometern in der Genauigkeit vorher in Jahrzehnten nicht passiert ist. Das war ein Wissenssprung! Noch wichtiger ist wahrscheinlich, dass wir jetzt besser verstehen, wie groß ihre maximale Masse ist. Irgendwann kollabieren Neutronensterne unter ihrem eigenen Gewicht zu einem Schwarzen Loch. Nur wo ist die Grenze? Lange haben wir nur Neutronensterne gesehen mit einer Masse bis 1,3 Sonnenmassen und da die maximale Masse vermutet. Aber jetzt gehen wir davon aus, dass die maximale Masse zwischen 2 und 2,3 Sonnenmassen liegt. Und das ist etwas, was wir durch dieses fantastische Event von vor drei Jahren gelernt haben."

Knoll: "Verstehen Sie auch die Physik und die Teilchen im Innern besser?"

Rezzolla: "Da gibt es noch viel Unsicherheit. Aber die Tatsache, dass die Massen so groß werden können, deutet darauf hin, dass es in den Neutronensternen Teilchen geben könnte, von denen wir eigentlich dachten, sie könnten dort gar nicht existieren. Insbesondere könnte es dort Quarks geben, Elementarteilchen, die wiederum andere Teilchen aufbauen, auch unsere Atomkerne zum Beispiel. Jetzt ist es denkbar, dass ein Neutronenstern im Innern, dort, wo die Dichte am höchsten ist, Quarks produziert. Wir wissen es nicht sicher. Aber was wir seit diesem Ereignis gemacht haben: Wir haben versucht vorherzusagen, was wir sehen müssten, wenn es stimmt. Bevor Neutronensterne verschmelzen, produzieren sie wohl eher keine Quarks. Aber danach ist es möglich, dass Dichte und Temperatur steigen und Bedingungen liefern, unter denen eine Quark-Gluon-Suppe produziert wird, dieselbe Art Suppe, die wir in der allerfrühesten Phase des Universums vermuten.

Knoll: "Sie sind also zufrieden mit den Ergebnissen der ersten fünf Jahre Gravitationswellenphysik?"

Rezzolla: "Ich bin sehr zufrieden."

Knoll: "Alle Erwartungen erfüllt?"

Rezzolla: "Definitiv! Es war nicht leicht, Neutronensterne zu sehen. Die Ereignisrate war kleiner als die von Schwarzen Löchern, aber das hatten wir erwartet. Ich bin sehr erleichtert, dass wir wenigstens zwei Ereignisse entdeckt haben, vielleicht sogar ein drittes. Anfangs war alles andere als klar, ob wir Signale von Neutronensternen überhaupt würden sehen können."

Knoll: "Haben Sie eines der Signale auf Ihrem Computer?"

Rezzolla: "Ich sollte eines haben, aber ich muss es finden."

Knoll: "Wie klingt das denn?"

Rezzolla: "Sie kennen wahrscheinlich das zirpende Signal von den Schwarzen Löchern. Frequenz und Lautstärke nehmen zu. Der Unterschied zu den Neutronensternen ist, dass das Signal nach dem Zip nicht stoppt. Das Signal überlebt und bleibt bei einer konstanten Frequenz. Dann bricht es plötzlich ab. Weil das Objekt seinen Kampf gegen die Schwerkraft verloren und ein Schwarzes Loch produziert hat."

Gold und Platin aus Neutronenstern-Kollisionen

Eine Sache hat Rezzolla im Interview nur gestreift – es sind während der Neutronensternkollision neue chemische Elemente entstanden. Wir kennen heute mehr als 100 chemische Elemente, leichte wie Wasserstoff, schwere wie Gold und Platin. Die allermeisten sind erst spät in der Geschichte des Kosmos entstanden. Im Inneren von Sternen wurden sie durch die Kernfusion regelrecht zusammengebacken. Aber das klappt nur für Elemente bis zu einer gewissen Größe, bis Eisen. Für schwerere Elemente müssen noch extremere Bedingungen her als dieses Fusionsbrodeln in einem Stern. Und die liefern – jetzt nachgewiesenermaßen – die Neutronensterne.

Woher das Gold in der Zahnfüllung kommt, wäre zumindest teilweise geklärt. Es könnte sein, dass da zusätzlich auch ein zweiter Prozess eine Rolle spielt – eine Supernova, eine Sternexplosion. Auch hier sollten die Bedingungen so extrem sein, dass schwere Elemente entstehen könnten. Und auch eine Supernova sollte sich im Prinzip mit Gravitationswellen-Detektoren aufspüren lassen. Noch sind die Detektoren zwar nicht empfindlich genug. Aber die Fachwelt arbeitet daran – und zwar mit Hochdruck.

Wie funktioniert ein Gravitationswellen-Detektor?

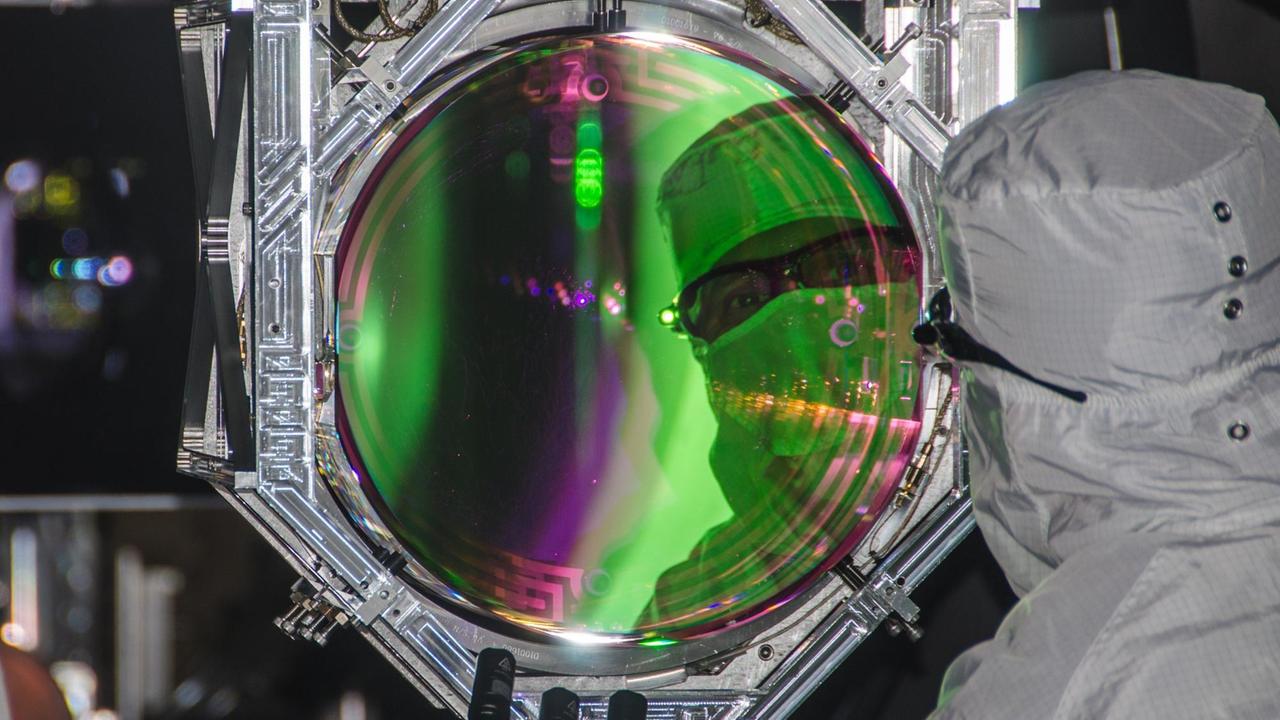

"Laser, Strahlteiler, Spiegel und der Detektor. Das ist im Prinzip alles, was man braucht. Ein sehr, sehr einfaches Grundprinzip."

Einfaches Prinzip, riesige Anlagen. Im Grunde, sagt Harald Lück vom Albert-Einstein-Institut in Hannover, ist ein Gravitationswellen-Detektor ein überdimensionaler Zollstock: Er misst eine Streckenlänge, allerdings ultragenau.

"Wir machen das damit, dass wir einen Laserstrahl nehmen, in zwei Strahlen aufteilen, über eine möglichst große Entfernung senkrecht zueinander schicken."

Drei Kilometer bei Virgo in Italien, vier Kilometer bei den beiden LIGO-Detektoren in den USA.

"Am Ende dieser Strecke stehen Spiegel. Da wird der Laserstrahl reflektiert. Dann werden die Laserstrahlen wieder zurückgeschickt, vereinigt."

Vereinigt zu einem Lichtfleck, der registriert wird von einem hochempfindlichen Lichtsensor. Kommt eine Gravitationswelle vorbei, dehnt und staucht sie die kilometerlangen Laserarme um ein winziges Bisschen, den Bruchteil eines Atomkern-Durchmessers. Harald Lück:

"Und es wird dann beobachtet, wie sich die Helligkeit durch die Interferenz dieser beiden Laserstrahlen ändert."

Anlagen werden stetig verbessert

Ein leises Flackern auf dem Lichtsensor – der Detektor hat angeschlagen. Das erste Mal passiert vor fünf Jahren. Seitdem haben die Fachleute wie Harald Lück die Anlagen stetig verbessert.

"Es werden neue Technologien sich ausgedacht. Es werden die alten Technologien verfeinert, und die werden dann in die Detektoren eingebaut."

Das Laserlicht: immer stärker und gleichmäßiger. Die Spiegel: immer besser abgeschirmt gegen Erdbeben und seismisches Zittern. Die Messtechnik: immer empfindlicher und zuverlässiger. Drei Messläufe haben die Anlagen seit 2015 absolviert, dazwischen wurde immer wieder optimiert, getüftelt, nachgerüstet. Und es hat sich gelohnt: Bei jedem Messlauf gingen den Detektoren mehr Ereignisse ins Netz: Drei beim ersten, acht beim zweiten und mehr als 50 Ereignisse bei Messlauf Nummer 3:

"Es war auf jeden Fall der erfolgreichste. Es gab etwa wöchentlich Kandidaten!"

Und so soll es munter weitergehen. Der nächste Messlauf soll 2022 starten. Erwartete Ausbeute: Zwei Ereignisse pro Woche. Danach geplant und auch schon genehmigt: ein größerer Umbau der Anlagen, bei dem unter anderem die Spiegeloberflächen optimiert werden sollen. Harald Lück:

"Durch weitere technische Tricks denken wir, dass wir mit den Detektoren etwa noch einen Faktor zwei in der Empfindlichkeit erzielen können – achtfache Entdeckungsrate – jeden Tag ein Event."

Erdumspannendes Messnetz in ein paar Jahren

Einmal pro Tag ein schwacher Widerhall von verschmelzenden Schwarzen Löchern oder der Kollision von Neutronensternen. Damit wird das Geschäft mit den Gravitationswellen endgültig zur Routine. Nur: Zufriedengeben wollen sich Harald Lück und seine Leute damit immer noch nicht.

"Das reicht uns natürlich bei weitem noch nicht aus. Da sind wir natürlich noch ambitionierter und wollen noch sehr, sehr viel mehr Signale sehen. Da wollen wir noch deutlich mehr."

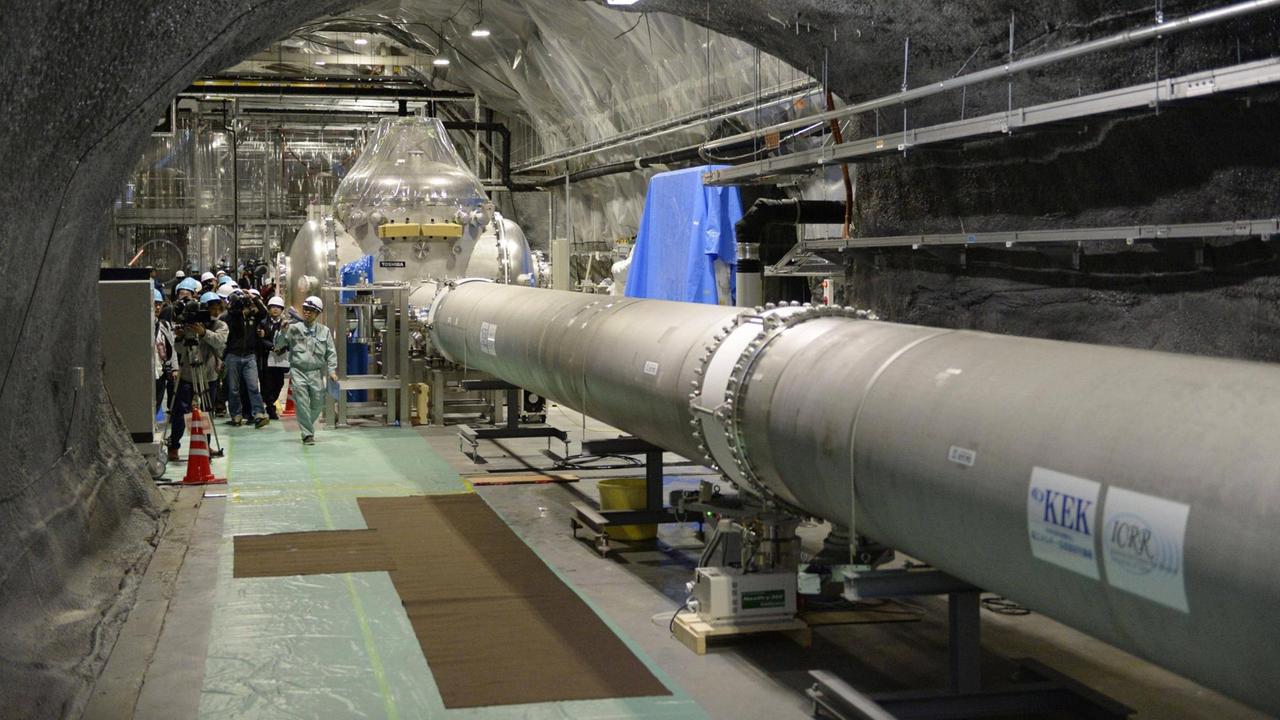

Bislang waren es zwei Anlagen, die GWs eingefangen haben: Virgo in Italien und die beiden Detektoren von LIGO in den USA. Gerade jetzt ist eine weitere Anlage dazugekommen, KAGRA in Japan, ebenfalls mehrere Kilometer groß. Und in ein paar Jahren soll noch ein Gerät dazustoßen, und zwar in Indien. Damit hätten wir ein erdumspannendes Messnetz an Gravitationswellen-Detektoren. Mit diesem Messnetz lassen sich die Ereignisse viel besser anpeilen und lokalisieren als bisher. Damit wüssten dann auch andere Teleskope wie Licht- und Röntgenteleskope genauer, wohin sie schauen sollen.

Gravitationswellen-Detektion mit Satelliten

Aber das sind nur die Pläne für die nächsten Jahre. Langfristig hat die Fachwelt noch viel mehr vor. Geplant ist da eine neue Generation von deutlich größeren Detektoren: In Europa soll es das Einstein-Teleskop sein, ein unterirdischer Gigant mit zehn Kilometer langen Laserarmen. Und in den USA plant man den Cosmic Explorer. Der soll sogar 40 Kilometer lang sein. Und diese Anlagen würden nicht nur viel mehr Signale aufspüren können. Sondern sie könnten die Signale auch wesentlich feiner analysieren und dadurch viel mehr Details liefern z.B. darüber, wie so ein Neutronenstern eigentlich aufgebaut ist. Allerdings würden diese Anlagen Milliarden kosten. Und beide sind bislang noch nicht bewilligt.

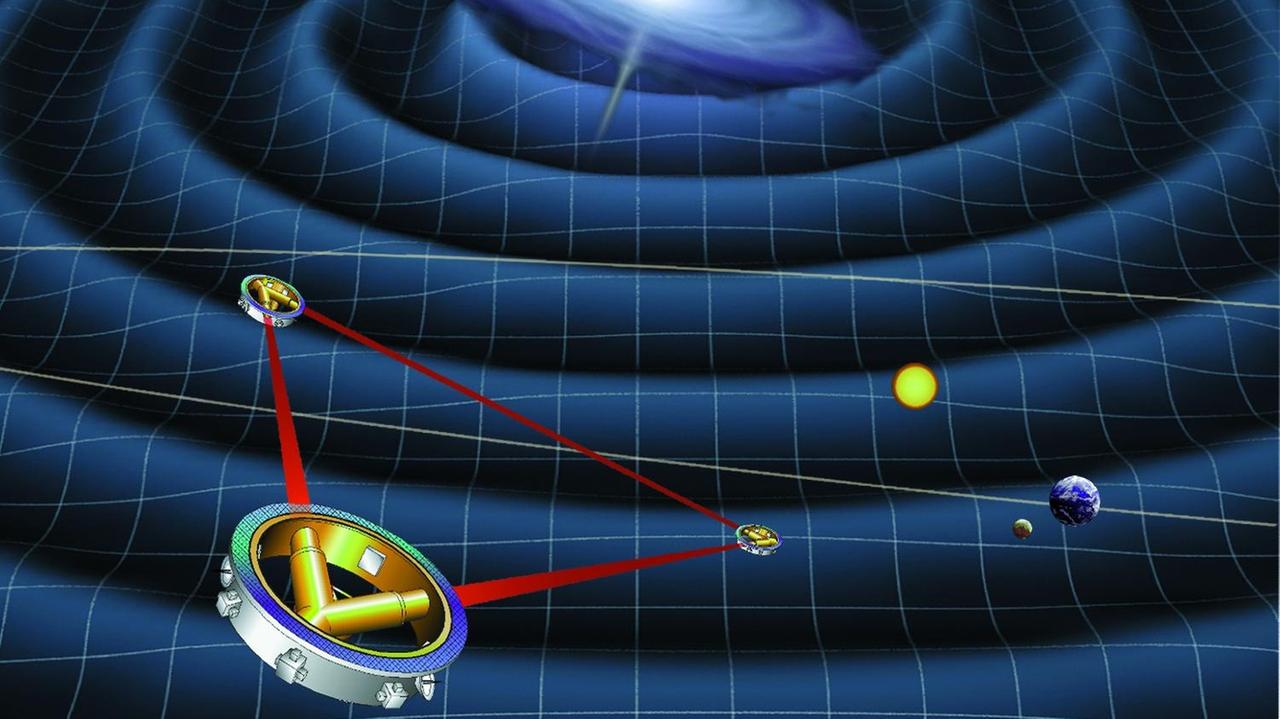

Irgendwann soll es auch mal in den Weltraum gehen, beim Satellitenprojekt LISA. Das ist schon bewilligt und soll 2034 starten. Es wird aus drei Satelliten bestehen in einem Abstand von jeweils 2,5 Millionen Kilometern. LISA wird ganz andere Signale belauschen können als die Erd-Detektoren, z.B. supermassive Schwarze Löcher in den Zentren der Galaxien.

Erwartungen und Wünsche der Gravitationswellen-Forscher

Die Erwartungen der Fachwelt an diese zukünftige Generation sind jedenfalls groß. Und Wünsche haben Frank Ohme, Alessandra Buonanno und Bruce Allen jede Menge.

1. Wanted: Ein Schwarzes Loch als Kannibale.

Ohme: "Auf jeden Fall bin ich gespannt, wo wir eindeutig sagen können: Das ist ein schwarzes Loch mit einem Neutronenstern. Wenn die das richtige Verhältnis zueinander haben, wird der Neutronenstern nicht einfach aufgegessen vom Schwarzen Loch, sondern er wird vorher zerrissen. Dann sieht man ein Ereignis, dass ein Stern zerreißt, wie er gerade um das schwarze Loch kreist. Sowas würde ich gerne sehen."

2. Noch ungehört: Das dezente Summen des Universums.

Allen: "Das sind schwache Gravitationswellen aus allen Teilen des Universums, die einzeln zu klein sind, um entdeckt zu werden. Aber zusammen bilden sie eine Art Hintergrundsummen. Wie eine Menschenmenge, die zu weit entfernt ist, um die einzelnen Gespräche zu verstehen, aber man kann das Summen im Hintergrund hören. Wenn wir dieses Summen der Gravitationswellen entdecken, werden wir viel über die ersten Sterne im Universum lernen."

3. Ungeklärt: Das All fliegt auseinander – nur wie schnell?

Buonanno: "Wir konnten mit Gravitationswellen die Expansionsrate des Universums messen. Wir konnten die Hubble-Konstante bestimmen – allerdings noch nicht so genau, um eine aktuelle Debatte über den Wert dieser Konstante zu entscheiden. Aber mit der Zeit dürften unsere Ergebnisse genauer werden. Und dann können wir Licht ins Dunkel bringen."

4. Tief blicken – nach dem großen Knall.

Ohme: "Supernova ist auch ein Kandidat. Man kann mit Gravitationswellen dann plötzlich in das Innere von so einem Objekt reinschauen. Was passiert da genau mit der Materie? Was war das für ein Material? Wie viel Masse ist da drin? Wie viel schwere Elemente sind da produziert worden?"

5. Und der Anfang zum Schluss: Der Urknall.

Allen: "Wir wissen nicht, was in der ersten Mikrosekunde nach dem Urknall passierte. Gravitationswellen sind die einzige Möglichkeit nachzusehen, was damals geschah. Leider sind die heutigen Instrumente nicht empfindlich genug, um die Gravitationswellen aus dem frühen Universum aufzuspüren. Dazu bräuchte es neue Detektoren, zum Beispiel ein Satelliten-Projekt namens Big Bang Explorer."

Von einer "halb verrückten" Disziplin zur Routinewissenschaft

Die Gravitationswellen-Detektoren haben in den letzten fünf Jahren unerwartet viele Ergebnisse geliefert. Dennoch gärt es in einer Hinsicht in der Forschungsgemeinde – beim Umgang mit den Messdaten, den Rohdaten. Die braucht man natürlich, um Erkenntnisse zu gewinnen und Theorien zu überprüfen und letztlich Paper zu schreiben für die wissenschaftliche Karriere. Das Problem: Bislang sitzt das LIGO/Virgo-Konsortium, also mehr oder weniger die Leute, die die Detektoren betreiben, auf den Rohdaten und machen sie erst anderthalb bis zwei Jahre nach Datenaufnahme öffentlich. Das kritisieren manche Forscher, sie fordern eine sofortige Veröffentlichung sämtlicher Rohdaten. Das würde den wissenschaftlichen Wettbewerb begünstigen.

Auch wenn es hier und da etwas knirscht: Die wissenschaftliche Ausbeute ist mehr als respektabel. Und für die Zukunft ist ja auch noch Einiges zu erwarten. Damit hat sich, meint Bruce Allen aus Hannover, eine Forschergemeinde, die früher mal als ziemlicher Außenseiter in der Physik galt, ganz schön in den Mittelpunkt geschoben.

"Lange Zeit, über viele Jahrzehnte, waren die Gravitationswellen in der Physik verrufen. Leute, die daran arbeiteten, galten als seltsam. Doch das hat sich geändert. Das deutlichste Zeichen dafür war der Nobelpreis 2017. Da sagte die wissenschaftliche Welt: Jetzt glauben wir euch! Heute hält man uns nicht mehr für halb verrückt, heute ist das eine Routinewissenschaft."

Hinweis: Die computergenerierten Gravitationswellen-Sounds entstanden mit Unterstützung von Christian Ecker von der Goethe-Universität Frankfurt