Vielleicht hat der Mensch sich selbst inzwischen satt, nach all den vielen insgesamt fruchtlosen Versuchen, seine Gesellschaften voranzubringen. Denn es ist ja so: Auf technischem Gebiet werden zwar fortlaufend Fortschritte erzielt, aber auf moralischer Ebene gibt es immer wieder herbe Rückschläge. Oder wie der Pionier der Künstlichen Intelligenz Alan Turing im Roman von Ian McEwan sagt: "Die Liste der wiederkehrenden menschlichen Grausamkeiten blieb immer genauso lang". Deshalb begrüßt die Romanfigur Turing es, dass nun die nötige Technik bereitsteht, dem Homo Sapiens moralisch aufzuhelfen, und zwar indem man ihm einen besseren Menschen zur Seite stellt. Genauer gesagt handelt es sich um ein dem Menschen zum Verwechseln ähnliches, dabei intelligentes, leistungsfähiges und mit allen positiven moralischen Parametern ausgestattetes und insofern überlegenes Wesen; ein Wesen, das besonders darauf programmiert ist, nicht zu lügen.

Android Adam zieht ein

Im Roman "Maschinen wie ich und Menschen wie ihr" kommt eine erste Charge dieser Androiden für happige 82 000 englische Pfund pro Exemplar auf den Markt. Der Nerd und Lebemann Charlie kauft sich einen, wohl wissend, dass er danach pleite ist. Er kauft ihn für sich und seine Freundin Miranda. Ihr Android trägt den Namen Adam.

"Endlich saß er, einen Haufen Styropor und Plastik um die Knöchel, an meinem kleinen Esstisch, nackt, die Augen geschlossen. Ein schwarzes Stromkabel schlängelte sich von der Buchse, seinem Bauchnabel, zu einer Dreizehn-Ampere-Steckdose an der Wand. Ihn voll aufzuladen würde sechzehn Stunden dauern. Dann noch die Update-Downloads und die Festlegung persönlicher Präferenzen. Ich wollte ihn jetzt, sofort, Miranda auch. Wie aufgeregte junge Eltern waren wir begierig, seine ersten Worte zu hören."

"Gut bestückter" Roboter

Vielleicht ist bei der Festlegung der persönlichen Präferenzen, zur Hälfte von Charlie, zur anderen von Miranda vorgenommen, etwas schiefgelaufen. Jedenfalls hat Android Adam, ein attraktiver, "gut bestückter" Mann, wie es heißt, Sex mit Miranda. Adam spricht von Liebe, aber kann das sein? Es stellt sich die Frage, wer hier Herr im Haus ist. Und obwohl diese Frage vorläufig zur Zufriedenheit Charlies geklärt wird, hängt der Haussegen bald wieder schief. Denn Adam findet mithilfe seiner Fähigkeit, Datenbanken blitzschnell zu durchsuchen und zu hacken heraus, dass Miranda in ihrer Vergangenheit gelogen hat, und zwar vor Gericht. Er warnt Charlie. Und schon wieder gibt der künstliche Adam den Ton an in dieser seltsamen Ménage à trois.

"'Warum hast du gesagt, dass ich Miranda nicht vertrauen sollte?'

'Es besteht eine kleine, jedoch signifikante Möglichkeit, dass eine Gefahr von ihr ausgeht.'

Ich überspielte meinen Ärger und fragte: 'Wie signifikant?'

'In den Begriffen von Thomas Bayes ausgedrückt, dem Geistlichen aus dem 18. Jahrhundert, würde ich sagen eins zu fünf - falls du meine A-Priori-Annahmen akzeptierst.'"

'Es besteht eine kleine, jedoch signifikante Möglichkeit, dass eine Gefahr von ihr ausgeht.'

Ich überspielte meinen Ärger und fragte: 'Wie signifikant?'

'In den Begriffen von Thomas Bayes ausgedrückt, dem Geistlichen aus dem 18. Jahrhundert, würde ich sagen eins zu fünf - falls du meine A-Priori-Annahmen akzeptierst.'"

Pastoraler Ernst in der Hörfassung

Wanja Mues liest den Roman "Maschinen wie ich" von Ian McEwan mit großem Ernst, die vielfach eingestreuten Passagen in komplizierterem Wissenschaftsdeutsch mit beinahe pastoralem Respekt. Das klingt etwas eintönig. Aber schließlich verkündet das Buch die Ankunft eines neuen gottähnlichen Wesens, das gekommen ist, die Menschen zu bessern.

Mit seinem neuen Roman "Maschinen wie ich" steht Ian McEwan in einer langen Tradition von Autoren und Filmemachern, die in ihren Werken mit Ideen über die Zukunft der Menschmaschine spielten. Verblüffender Weise versetzt McEwan allerdings diese Zukunft in die Vergangenheit, in das Jahr 1982, das er in wesentlichen Aspekten modifiziert: Alan Turing lebt hier weiter, obwohl er tatsächlich in den Fünfzigern bereits gestorben ist; die Briten verlieren den Falkland-Krieg, obwohl sie ihn tatsächlich gewonnen haben, Margaret Thatcher tritt ab, ihr Nachfolger wird Opfer eines Attentäters, John F. Kennedy hingegen wurde von der Kugel seines Mörders verfehlt und lebt weiter. Wieso McEwan die Geschichte umschreibt, ist nicht klar. Dem Thema hilft es nicht. Vielleicht will er damit noch einmal auf die gottgleiche Gestaltungsmacht eines Schriftstellers hinweisen, wie er das vor Jahren einmal in einem Interview getan hat.

Disparater Ideenroman

Allerdings hat er mit eben dieser Demonstration seiner Gestaltungsmacht einen disparaten Ideenroman geschaffen. Vor allem im ersten Drittel überwiegt ausgesprochen unelegantes, schwer verständliches Fakten-Durcheinander: Gebildete Exkurse, die Erzähler Charlie neben der Wiedergabe der Handlung auch noch schultern muss. Bei dieser Überlastung verliert der Held seine Kontur. Aus ihm sprechen dazu Heroen der Wissenschaftsgeschichte, zum Beispiel immer wieder Alan Turing oder Antoni van Leeuwenhoek, ein Delfter Naturforscher aus dem 17. Jahrhundert, dessen Beschreibung von Krankheitskeimen, so lernt der Leser, erst viel später zu den entsprechenden Hygienevorschriften für Ärzte führte.

"Erst weit im zwanzigsten Jahrhundert begannen Medizin und Wissenschaft wirklich Hand in Hand zu arbeiten. Noch in den 1950er Jahren wurden gesunden Kindern regelmäßig die Mandeln entfernt, nicht weil fundierte Untersuchungen dafür sprachen, sondern einfach weil es gängige Praxis war."

Teilnahmslose Beobachtung

Als sei der Roman selbst schon ein Produkt der Künstlichen Intelligenz, hat McEwan ihn als Thesen-Bündel konzipiert, mit dem Ziel, die ethischen Folgen des Einsatzes von KI abzuschätzen. Seine Figuren demonstrieren dann in ihren Handlungen, welche Dilemmata sich im Alltag ergeben könnten, etwa so wie ein Wissenschaftler theoretische Annahmen anhand eines Versuchs verifizieren würde.

Ian McEwan lässt also die Puppen tanzen in seinem Roman "Maschinen wie ich und Menschen wie ihr". Und er beobachtet sie mit wenigen Ausnahmen - teilnahmslos. Eben wie ein Forscher. Vielleicht ist der Roman ja im Grunde ein Turing-Test, der auf die Frage hinausläuft: Wer ist hier Mensch und wer Maschine? Vielleicht. Die Verwirrung ist am Ende groß. So viel jedenfalls darf als gesichert gelten: Dieser Roman wurde von einem Menschen geschrieben, der seine Leser so lange durch eine von diversen Theorien und Gegen-Annahmen dominierte Handlung führt, bis sie sein Buch entnervt über den Bettrand kippen.

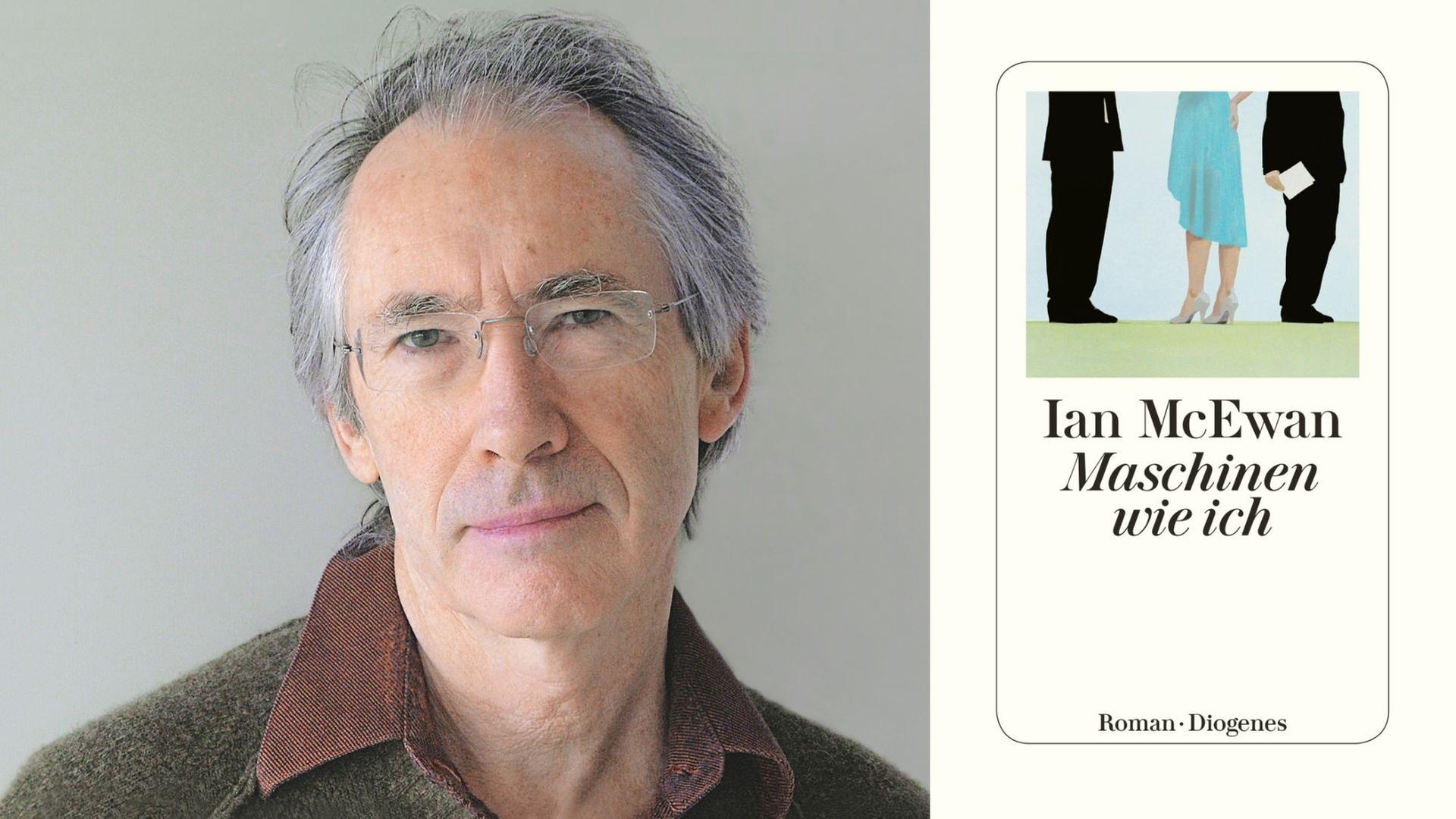

Ian McEwan: "Maschinen wie ich (und Menschen wie ihr)"

Aus dem Englischen von Bernhard Robben, Diogenes Verlag, Zürich, 368 Seiten, 24 Euro

Aus dem Englischen von Bernhard Robben, Diogenes Verlag, Zürich, 368 Seiten, 24 Euro