Ein Mann, drei Wörter: Sowohl als auch. In Norbert Röttgens Vokabular sind das drei ganz wichtige Wörter. Wie er die zwei Seiten einer Medaille bedenkt und gegeneinander abwägt, unterstreicht er mit seiner Bewegung. Der Oberkörper pendelt sowohl nach links als auch nach rechts. Die Argumente sind wohl bedacht.

"Die Kernenergie ist im Koalitionsvertrag und auch in der Philosophie eben Übergang und Brücke und nicht das Ziel langfristiger Energieversorgung. Darum wird es zwingend zu den Erneuerbaren kommen."

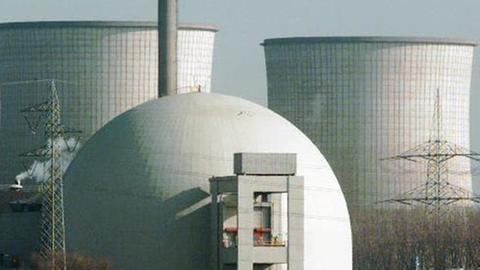

Was dem Inhalt nach sehr resolut klingt, sagt der Bundesumweltminister wie immer mit Bedacht. Da er zahlreichen Journalisten gegenübersitzt, klingt seine Botschaft nicht ganz so leise, wie es sonst der Fall wäre. Zu Norbert Röttgens Strategie gehört stets, dass er die Pläne der Koalition zur Verlängerung der Laufzeit für Atomkraftwerke beiläufig anmerkt und kleinredet. Kanzleramt, Wirtschafts- und Umweltministerium lassen diesen Sachverhalt gerade gemeinsam untersuchen.

"Wir lassen also rechnen, was sind die volkswirtschaftlichen Kosten, die Maßnahmen die erforderlich sind, wenn es zu keiner Laufzeitverlängerung kommt und dann Laufzeitverlängerungen in relativ Fünf-Jahres-Abschnitten von fünf, zehn, fünfzehn, zwanzig Jahren."

Wenn Röttgen könnte, wie wollte, würde er sicherlich beim Szenario von Rot-grün bleiben. Das hieße: dass die Meiler Neckarwestheim I und Biblis noch dieses Jahr abgeschaltet werden würden und Schluss mit der Atomkraft im 2022 wäre. Als Vertreter der christlich-liberalen Regierung, die die Atomkraftwerke länger laufen lassen möchte, hat sich der Umweltminister aber einen Ausweg offengehalten.

"Auf 40 Jahre sind die Kernkraftwerke in Deutschland ausgelegt, darauf sind sie berechnet, auch mit ihren Anforderungen. Und wenn man darüber hinaus ginge, dann stellt sich auch die Sicherheitsfrage neu."

Röttgens Rhetorik ist brillant. Als Schwarzer wird er fast wie ein Grüner wahrgenommen, obwohl er der christlich-liberalen Koalitionslinie treu bleibt. Aber er verkörpert für die Union eine neue Glaubwürdigkeit im Amt des Bundesumweltministers, das die Union zuletzt 1998 in Person von Angela Merkel innehatte. Manche Kritiker bezeichnen Röttgen als umweltpolitisches Feigenblatt der Union. Claudia Kemfert, die Energieexpertin des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, nimmt Norbert Röttgen durchaus als ziemlich eigenständig wahr.

"Ich glaube, er ist ein Querdenker. Da hat er auch noch nie einen Hehl draus gemacht, dass er sich auch schon früh in seiner Karriere mit grünen Themen beschäftigt hat, obwohl er von Hause aus konservativ ist. Und ich glaube, dass er auch so ein bisschen die Schnittstelle zu den modernen Grünen bilden soll und ich finde, das macht er recht gut. Er eckt natürlich in seiner Partei mit dieser Herangehensweise an, hat aber auch eine bestimmte Aufgabe innerhalb der CDU, um diese Themen auch in der Zukunft weiter fortzuführen."

Zukunftsverantwortung, unentrinnbare Verantwortung sind solche Wörter und Formulierungen, mit denen Norbert Röttgen versucht, die Ernsthaftigkeit seines Handelns zu beschreiben. Vor seinem Karrieresprung zum Minister war der 44-Jährige Parlamentarischer Geschäftsführer der Union, aber keinesfalls ein ausgewiesener Umweltpolitiker. Besonnen und analytisch sei Röttgen schon immer gewesen, meint Claudia Kemfert.

"Auf jeden Fall sehr eloquent, auch intellektuell und sehr wissend in diesem Bereich und auch offen für neue Dinge. Er ist anders als manch anderer Politiker, der sich sehr offen den Themen stellt und vor allem auch die Potenziale sieht, welche Zukunftsthemen-relevant sind. Und ich würde sagen, da ist er jemand, der das sehr gut ausfüllt."

Ein Stratege, ein Ahnungsloser, ein Mann der Umwelt, ein Undurchschaubarer, lauten ganz verschiedene Titulierungen für Röttgen. In Bezug auf die Zukunft der Atomkraft ist der Jurist irgendwie immer noch Jurist, der Gegebenheiten abwägt. Er verweist sowohl auf die Sicherheit als auch auf die Möglichkeit längerer Laufzeiten. Was nun tatsächlich mit Neckarwestheim und Biblis passiert, bleibt offen. Noch umgeht er das Problem, verweist lieber auf die Zukunft. Die erneuerbaren Energien sollen die Kernkraft ablösen, wenn durch sie 40 Prozent unseres Energiebedarfs abgedeckt wird.

"Daraus wird aber auch deutlich, dass der Weg in das regenerative Zeitalter, zu dem sich diese Koalition verabredet hat, kein Sprint ist, sondern das ist ein Langstreckenlauf und den muss man in allen Etappen richtig und gut einteilen, um am Ende zum entscheidenden Ziel zu kommen."

Prosaische Worte um das spaltende Thema Atomkraft erst gar nicht in den Mund nehmen zu müssen. In der christlich-liberalen Koalition spricht man deshalb auch nur noch von Brückentechnologie. Soll heißen: eine nicht mehr zeitgemäße Technik für eine noch gänzlich undefinierte Übergangszeit. Aber wie lange soll die Brücke für die Technologie erhalten bleiben und wie breit soll der Weg hinüber ins Zeitalter der neuen Energien sein?

"Nach den bisherigen Berechnungen wird es eine Verlängerung der Brücke geben können, aber ich glaube nicht, dass wir eine Verbreiterung brauchen."

Diese Ansicht von Umweltminister Röttgen erschiene noch nebulöser, gäbe es von ihm nicht wenigstens die Aussage zum Verfallsdatum der Atomkraftwerke nach 40 Jahren Laufzeit. Um eine klare Position hat er sich bisher herum laviert, meint Energieexpertin Kemfert.

"Ich glaube, es ist eine schwierige Rolle, die dort hat. Einerseits aus dem Umweltministerium heraus dort Entscheidungen zu treffen, die nicht wirklich pro Kernenergie sind, denn das Haus ist ja zuständig für die Sicherheit, aber auch für die erneuerbaren Energien, das ist ihm auch eine Herzensangelegenheit. Auf der anderen Seite aber die Anforderung aus der Partei, hier entsprechend den Koalitionsvertrag in Realität umzusetzen, das heißt, dass die Laufzeiten der Kernkraftwerke deutlich verlängert werden sollen und wo man sich in der Mitte trifft, wird man sehen."

Claudia Kemfert sieht ein Problem für Röttgens Handeln darin, dass die Zuständigkeiten für die Energiepolitik zerfasert sind und sowohl beim Wirtschaftsministerium als auch beim Umweltministerium liegen. Allein schon aus diesem Grund plädiert sie für ein eigenständiges Energieministerium, damit Deutschland endlich ein umfassendes zukunftstaugliches Energiekonzept erhält. Als Umweltminister ist Röttgen lediglich für die Sicherheit der Kernkraftwerke und die erneuerbaren Energien zuständig. Um den Schwerpunkt seiner Zielrichtung deutlich zu machen, lässt er dann auch Zahlen sprechen, die für einen ganzen Industriezweig stehen.

"Ich finde, dass die stärkste Argumentationskraft für die erneuerbaren Energien aus den Zahlen sich selbst ergibt. Denn im Jahr 2009, in dem das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland um fünf Prozent geschrumpft ist, sind die Investitionen in erneuerbare Energien in Deutschland um 20 Prozent gestiegen."

Auf 18 Milliarden Euro beliefen sich im vergangenen Jahr diese Investitionen. Nüchtern und sachlich trägt Bundesumweltminister Norbert Röttgen solche Zahlen vor. Er ist nun mal kein streitbarer Geist, der mit der Faust auf den Tisch haut oder laute Statements von sich gibt. Er verhält sich eher nach dem Prinzip, steter Tropfen höhlt den Stein. Oder anders formuliert: Ökonomie und Ökologie sind zwei Seiten einer Medaille, mit der sich noch viel mehr Geld erwirtschaften lässt.

"Die Kernenergie ist im Koalitionsvertrag und auch in der Philosophie eben Übergang und Brücke und nicht das Ziel langfristiger Energieversorgung. Darum wird es zwingend zu den Erneuerbaren kommen."

Was dem Inhalt nach sehr resolut klingt, sagt der Bundesumweltminister wie immer mit Bedacht. Da er zahlreichen Journalisten gegenübersitzt, klingt seine Botschaft nicht ganz so leise, wie es sonst der Fall wäre. Zu Norbert Röttgens Strategie gehört stets, dass er die Pläne der Koalition zur Verlängerung der Laufzeit für Atomkraftwerke beiläufig anmerkt und kleinredet. Kanzleramt, Wirtschafts- und Umweltministerium lassen diesen Sachverhalt gerade gemeinsam untersuchen.

"Wir lassen also rechnen, was sind die volkswirtschaftlichen Kosten, die Maßnahmen die erforderlich sind, wenn es zu keiner Laufzeitverlängerung kommt und dann Laufzeitverlängerungen in relativ Fünf-Jahres-Abschnitten von fünf, zehn, fünfzehn, zwanzig Jahren."

Wenn Röttgen könnte, wie wollte, würde er sicherlich beim Szenario von Rot-grün bleiben. Das hieße: dass die Meiler Neckarwestheim I und Biblis noch dieses Jahr abgeschaltet werden würden und Schluss mit der Atomkraft im 2022 wäre. Als Vertreter der christlich-liberalen Regierung, die die Atomkraftwerke länger laufen lassen möchte, hat sich der Umweltminister aber einen Ausweg offengehalten.

"Auf 40 Jahre sind die Kernkraftwerke in Deutschland ausgelegt, darauf sind sie berechnet, auch mit ihren Anforderungen. Und wenn man darüber hinaus ginge, dann stellt sich auch die Sicherheitsfrage neu."

Röttgens Rhetorik ist brillant. Als Schwarzer wird er fast wie ein Grüner wahrgenommen, obwohl er der christlich-liberalen Koalitionslinie treu bleibt. Aber er verkörpert für die Union eine neue Glaubwürdigkeit im Amt des Bundesumweltministers, das die Union zuletzt 1998 in Person von Angela Merkel innehatte. Manche Kritiker bezeichnen Röttgen als umweltpolitisches Feigenblatt der Union. Claudia Kemfert, die Energieexpertin des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, nimmt Norbert Röttgen durchaus als ziemlich eigenständig wahr.

"Ich glaube, er ist ein Querdenker. Da hat er auch noch nie einen Hehl draus gemacht, dass er sich auch schon früh in seiner Karriere mit grünen Themen beschäftigt hat, obwohl er von Hause aus konservativ ist. Und ich glaube, dass er auch so ein bisschen die Schnittstelle zu den modernen Grünen bilden soll und ich finde, das macht er recht gut. Er eckt natürlich in seiner Partei mit dieser Herangehensweise an, hat aber auch eine bestimmte Aufgabe innerhalb der CDU, um diese Themen auch in der Zukunft weiter fortzuführen."

Zukunftsverantwortung, unentrinnbare Verantwortung sind solche Wörter und Formulierungen, mit denen Norbert Röttgen versucht, die Ernsthaftigkeit seines Handelns zu beschreiben. Vor seinem Karrieresprung zum Minister war der 44-Jährige Parlamentarischer Geschäftsführer der Union, aber keinesfalls ein ausgewiesener Umweltpolitiker. Besonnen und analytisch sei Röttgen schon immer gewesen, meint Claudia Kemfert.

"Auf jeden Fall sehr eloquent, auch intellektuell und sehr wissend in diesem Bereich und auch offen für neue Dinge. Er ist anders als manch anderer Politiker, der sich sehr offen den Themen stellt und vor allem auch die Potenziale sieht, welche Zukunftsthemen-relevant sind. Und ich würde sagen, da ist er jemand, der das sehr gut ausfüllt."

Ein Stratege, ein Ahnungsloser, ein Mann der Umwelt, ein Undurchschaubarer, lauten ganz verschiedene Titulierungen für Röttgen. In Bezug auf die Zukunft der Atomkraft ist der Jurist irgendwie immer noch Jurist, der Gegebenheiten abwägt. Er verweist sowohl auf die Sicherheit als auch auf die Möglichkeit längerer Laufzeiten. Was nun tatsächlich mit Neckarwestheim und Biblis passiert, bleibt offen. Noch umgeht er das Problem, verweist lieber auf die Zukunft. Die erneuerbaren Energien sollen die Kernkraft ablösen, wenn durch sie 40 Prozent unseres Energiebedarfs abgedeckt wird.

"Daraus wird aber auch deutlich, dass der Weg in das regenerative Zeitalter, zu dem sich diese Koalition verabredet hat, kein Sprint ist, sondern das ist ein Langstreckenlauf und den muss man in allen Etappen richtig und gut einteilen, um am Ende zum entscheidenden Ziel zu kommen."

Prosaische Worte um das spaltende Thema Atomkraft erst gar nicht in den Mund nehmen zu müssen. In der christlich-liberalen Koalition spricht man deshalb auch nur noch von Brückentechnologie. Soll heißen: eine nicht mehr zeitgemäße Technik für eine noch gänzlich undefinierte Übergangszeit. Aber wie lange soll die Brücke für die Technologie erhalten bleiben und wie breit soll der Weg hinüber ins Zeitalter der neuen Energien sein?

"Nach den bisherigen Berechnungen wird es eine Verlängerung der Brücke geben können, aber ich glaube nicht, dass wir eine Verbreiterung brauchen."

Diese Ansicht von Umweltminister Röttgen erschiene noch nebulöser, gäbe es von ihm nicht wenigstens die Aussage zum Verfallsdatum der Atomkraftwerke nach 40 Jahren Laufzeit. Um eine klare Position hat er sich bisher herum laviert, meint Energieexpertin Kemfert.

"Ich glaube, es ist eine schwierige Rolle, die dort hat. Einerseits aus dem Umweltministerium heraus dort Entscheidungen zu treffen, die nicht wirklich pro Kernenergie sind, denn das Haus ist ja zuständig für die Sicherheit, aber auch für die erneuerbaren Energien, das ist ihm auch eine Herzensangelegenheit. Auf der anderen Seite aber die Anforderung aus der Partei, hier entsprechend den Koalitionsvertrag in Realität umzusetzen, das heißt, dass die Laufzeiten der Kernkraftwerke deutlich verlängert werden sollen und wo man sich in der Mitte trifft, wird man sehen."

Claudia Kemfert sieht ein Problem für Röttgens Handeln darin, dass die Zuständigkeiten für die Energiepolitik zerfasert sind und sowohl beim Wirtschaftsministerium als auch beim Umweltministerium liegen. Allein schon aus diesem Grund plädiert sie für ein eigenständiges Energieministerium, damit Deutschland endlich ein umfassendes zukunftstaugliches Energiekonzept erhält. Als Umweltminister ist Röttgen lediglich für die Sicherheit der Kernkraftwerke und die erneuerbaren Energien zuständig. Um den Schwerpunkt seiner Zielrichtung deutlich zu machen, lässt er dann auch Zahlen sprechen, die für einen ganzen Industriezweig stehen.

"Ich finde, dass die stärkste Argumentationskraft für die erneuerbaren Energien aus den Zahlen sich selbst ergibt. Denn im Jahr 2009, in dem das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland um fünf Prozent geschrumpft ist, sind die Investitionen in erneuerbare Energien in Deutschland um 20 Prozent gestiegen."

Auf 18 Milliarden Euro beliefen sich im vergangenen Jahr diese Investitionen. Nüchtern und sachlich trägt Bundesumweltminister Norbert Röttgen solche Zahlen vor. Er ist nun mal kein streitbarer Geist, der mit der Faust auf den Tisch haut oder laute Statements von sich gibt. Er verhält sich eher nach dem Prinzip, steter Tropfen höhlt den Stein. Oder anders formuliert: Ökonomie und Ökologie sind zwei Seiten einer Medaille, mit der sich noch viel mehr Geld erwirtschaften lässt.