Wenn Erinnerungen verblassen, Sprache verloren geht und der Alltag immer schwerer wird, kann eine Demenz dahinterstecken. Der Begriff beschreibt kein eigenes Krankheitsbild, sondern ein Bündel von Symptomen, das verschiedene Ursachen haben kann, am häufigsten die Alzheimer-Krankheit. Rund 1,84 Millionen Menschen mit Demenz leben in Deutschland. Die wichtigsten Fragen und Anworten.

Was ist Demenz?

Demenz ist kein einzelnes Krankheitsbild, sondern ein Muster von Symptomen wie Gedächtnisprobleme, Orientierungs- oder Sprachstörungen. Diese treten auf, wenn Erkrankungen das Gehirn schädigen. Die häufigste ist die Alzheimer-Erkrankung, an der rund zwei Drittel der Menschen mit Demenz leiden. Andere Demenz-Formen sind beispielsweise die Vaskuläre Demenz, die Lewy-Body-Demenz oder die Frontotemporale Demenz (FDT).

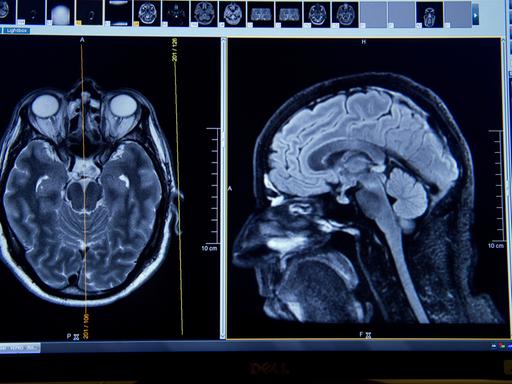

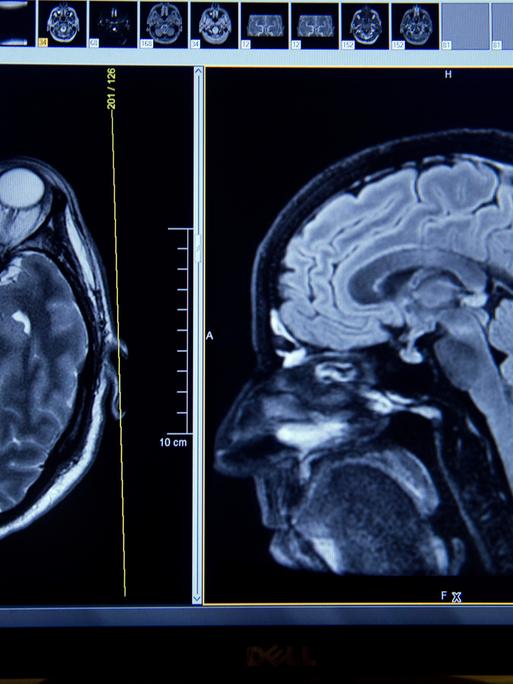

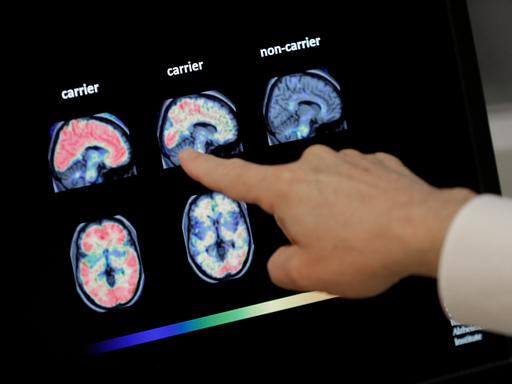

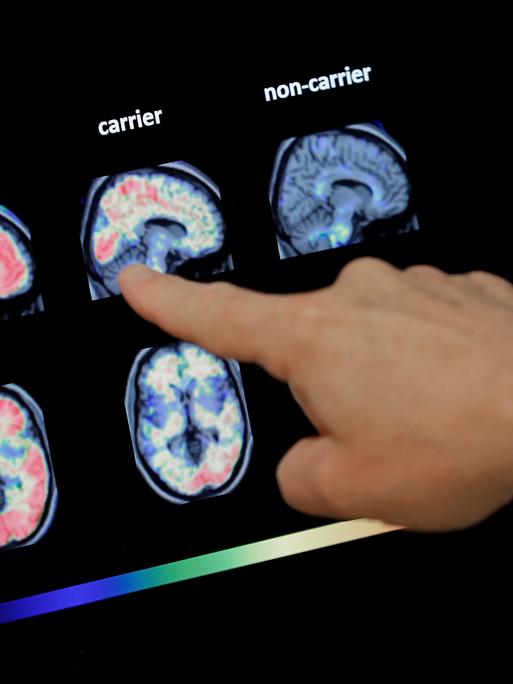

Bei Alzheimer lagern sich bestimmte Eiweiße (z. B. Amyloid-Plaques und Tau-Proteine) im Gehirn ein. Diese stören die Kommunikation zwischen Neuronen und führen dazu, dass Nervenzellen allmählich absterben. Bei FTD dagegen sind vor allem die Stirn- und Schläfenlappen betroffen, was oft zuerst Sprache, Verhalten und Persönlichkeit verändert.

Demenz tritt vor allem im Alter auf; das Risiko steigt ab 65 Jahren besonders an. Betroffene leiden vor allem unter der abnehmenden Leistungsfähigkeit ihres Gehirns, was zu Gedächtnisverlust führt. Warum es zu krankhaften Veränderungen im Gehirn kommt, ist noch nicht vollständig geklärt. Die Demenz kann, muss aber nicht vererbt werden.

Was sind die Symptome von Demenz?

Die verschiedenen Demenz-Formen können unterschiedliche Symptome hervorrufen. Beispielsweise sterben bei der Frontotemporalen Demenz vor allem Nervenzellen ab, die für die Emotionen und das Sozialverhalten verantwortlich sind. Deswegen können sich bei dieser Form eher Persönlichkeitsveränderungen bemerkbar machen.

Die Alzheimer-Symptomatik kann in drei Phasen unterschieden werden. Im frühen Stadium können Betroffene sich häufig Kleinigkeiten nicht mehr gut merken. Sie suchen beispielsweise immer wieder ihren Autoschlüssel und wissen nicht, wo sie ihn abgelegt haben. Auch die ersten Orientierungsschwierigkeiten können auftauchen.

Im mittleren Stadium kann es zu einem gestörten Tag-Nacht-Rhythmus kommen. Erste Sprachprobleme können auftreten: Die Grammatik wird fehlerhaft, bestimmte Vokabeln fallen einem nicht mehr ein. Auch das Langzeitgedächtnis ist immer stärker betroffen, manchmal erkennen Erkrankte Familienangehörige nicht mehr.

Im fortgeschrittenen Stadium brauchen Betroffene in allen Bereichen des täglichen Lebens Hilfe. Die Muskelspannung lässt nach und auch ein Gespräch zu führen ist kaum mehr möglich.

Kein Mensch mit Alzheimer-Erkrankung gleicht dem anderen. Nicht immer treten alle Symptome auf und sind gleich stark. Auch psychisch können Betroffene auffällig werden: Sie sind gereizter, aggressiver oder können Symptome einer Depression zeigen.

Kann man Demenz vorbeugen?

Das Erkennen früher Symptome ist wichtig. Fachärzte können heutzutage gute Diagnosen stellen, deswegen sollte schnell reagiert werden, wenn man erste Symptome an sich oder Angehörigen zu erkennen glaubt.

Typische Anzeichen für eine Demenz sind zum Beispiel Vergesslichkeit, Sprachstörungen, Schwierigkeiten bei alltäglichen Tätigkeiten oder der Orientierung sowie ein nachlassendes Interesse an Hobbys und Kontakten. Auch Probleme im Umgang mit Geld, die falsche Einschätzung von Gefahren oder Verhaltensänderungen (Ängstlichkeit, Misstrauen, Reizbarkeit) können auftreten.

Eine internationale Expertengruppe hat in einer Studie 14 beeinflussbare Risikofaktoren für Demenz identifiziert. Würden sie alle vermieden, ließen sich bis zu 45 Prozent aller Demenzerkrankungen verhindern oder zumindest hinauszögern.

Demenzrisiko verringern

Zu den wichtigsten Risiken zählen Bluthochdruck, Diabetes, Übergewicht, Rauchen, übermäßiger Alkoholkonsum, Hör- und Sehverlust sowie Schädel-Hirn-Verletzungen. Auch Bewegungsmangel, ungesunde Ernährung, fehlende geistige Anregung und soziale Isolation erhöhen das Risiko. Umgekehrt gilt: Wer aktiv bleibt, sich gesund ernährt, Kontakte pflegt und Grunderkrankungen behandeln lässt, kann seine Chancen auf ein langes geistig fittes Leben deutlich verbessern.

Auch Hörgeräte können bei vielen älteren Menschen eine Demenz vermeiden. Laut einer Studie haben Menschen mit Schwerhörigkeit und ohne Hörgerät ein um 42 Prozent erhöhtes Risiko, eine Demenz zu bekommen. Trugen Schwerhörige dagegen ein Hörgerät, glich das Risiko dem von normal hörenden Menschen.

Gibt es Therapien gegen Demenz?

Alzheimer als auch andere Demenz-Formen sind bislang nicht heilbar. Man kann aber versuchen, den Verlauf zu verlangsamen.

Neue Hoffnung gibt ein in den USA zugelassenes Alzheimer-Medikament. Das Mittel heißt "Lecanemab". Es kann Alzheimer nicht heilen, soll aber ein Fortschreiten der Krankheit - zumindest im frühen Stadium - verlangsamen können, so die US-Zulassungsbehörde FDA.

Doch das Medikament ist umstritten. So kann es zu signifikanten Nebenwirkungen wie Hirnschwellungen kommen, wie einige Studien zeigten.

Cannabis-Öl lindert Symptome

Eine Schweizer Studie zeigt: Cannabis-Öl mit hohem CBD-Anteil konnte Unruhe und Muskelsteifigkeit bei Demenz lindern und den Medikamentenbedarf senken.

Auch Pflegekräfte berichteten von einer spürbaren Entlastung im Alltag. Doch die Datenlage ist dünn, Cannabis gilt bislang nur als letzte Therapieoption und wird selten eingesetzt.

Diagnostik für Alzheimer-Demenz verbessert sich

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat 2025 erstmals einen Bluttest zugelassen, der die Diagnose von Alzheimer erleichtern soll. Der Test misst bestimmte Eiweißstoffe im Blut und kann so Hinweise auf Amyloid-Plaques im Gehirn geben, die für Alzheimer typisch sind.

Bisher war dafür meist ein teurer PET-Scan oder eine Rückenmarksuntersuchung nötig. Damit wird die Diagnose einfacher, weniger belastend und in vielen Fällen auch früher möglich, auch wenn der Test nicht als alleinige Untersuchung ausreicht.

Nicht-medikamentöse Therapien: von Ergotherapie bis Musik

Menschen mit Demenz können durch nicht-medikamentöse Therapien ihre Selbstständigkeit und Lebensqualität länger erhalten. In der Ergotherapie üben sie alltägliche Fähigkeiten wie Einkaufen, Kochen oder Zeitunglesen. Bewegung – ob Gymnastik, Tanzen oder einfache Aktivierung – stärkt Mobilität, Balance und Wohlbefinden. Kognitives Training, zum Beispiel mit Wortspielen oder Erinnerungsübungen, kann im frühen Stadium Denkvermögen und Aufmerksamkeit fördern.

Auch kreative Ansätze wie Kunst- oder Musiktherapie wecken Erinnerungen und stärken das Selbstwertgefühl. Besonders helfen Lieder, die eng mit Emotionen und Erlebnissen verbunden sind, meist aus der Jugendzeit. „Da werden ganze Erinnerungsfilme wachgerufen, biografische Szenerien, die dann plötzlich wieder vor dem Gedächtnis auftauchen“, erklärt der Neurologe und Musiker Eckart Altenmüller.

Besonders stark zeige sich dieser Effekt bei Alzheimer, weil das Hörsystem im Gehirn dort lange erhalten bleibt. Welche nicht-medikamentösen Methoden am besten passen, sollten Betroffene, Angehörige und Fachleute gemeinsam entscheiden.

Wie viele Menschen sind von Demenz betroffen und wo gibt es Hilfe?

Derzeit leben rund 1,84 Millionen Menschen mit Demenz in Deutschland. Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft erklärt, dass sich aufgrund des demografischen Wandels bis zum Jahr 2050 die Zahl der Menschen mit Demenz über 65 auf 2,3 bis 2,7 Millionen erhöhen kann.

Angebote und professionelle Unterstützung sind vielfältig. Eine erste Anlaufstelle kann der Hausarzt sein. Wichtige Kontakte und regionale Hilfen gibt es auf der Website der Deutschen Alzheimer Gesellschaft sowie beim Alzheimer-Telefon (030 259 37 95 14).

nho, tmk, ema