„Die Entwicklung hier ist brutal. Ich arbeite seit sieben Jahren an dieser Segelschule. Als ich angefangen habe, war der Strand noch doppelt so groß und doppelt so lang: Es gab bestimmt 60, 70 Meter mehr.“ Xavi Ferrer steht auf dem schmalen Stück Strand, das das Meer übriggelassen hat: ein zwanzig Meter breiter Streifen Sand in Masnou, einem Küstenstädtchen in der Provinz Barcelona. Ein paar Meter hinter ihm ragt das Stahlbetonskelett einer Treppe zur Promenade in die Luft: Brandung, Wind und Stürme haben sie stückchenweise mitgerissen.

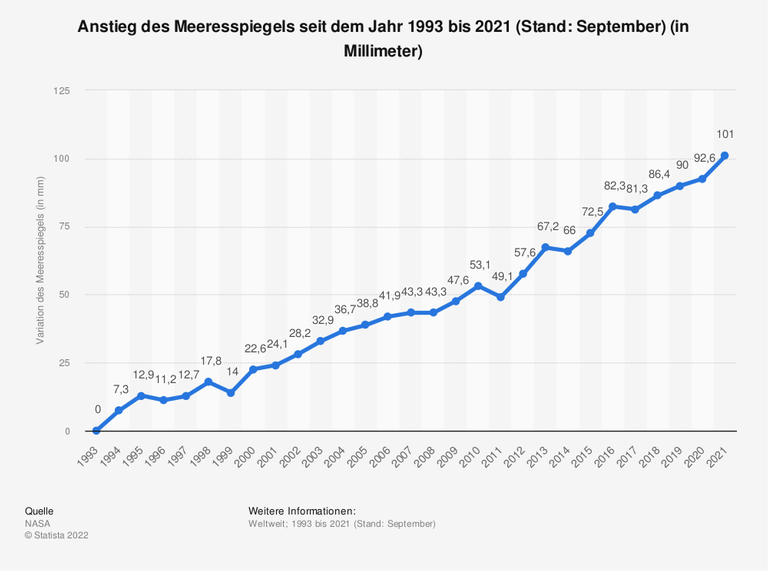

Das Wasser rückt jedes Jahr ein Stückchen näher. Weil der Meeresspiegel steigt. Weil Unwetter an der Küste nagen. Weil der dicht bebaute Strand sich nicht mehr erholen kann. In den Nachbarorten sieht es ähnlich aus. Nach einer Studie des katalanischen Instituts für Klimaresilienz könnten bis 2034 neun Prozent der katalanischen Strände komplett verschwunden sein. 54 Prozent wären dann so schmal, dass kaum noch Platz für Badetücher und Sonnenschirme bleiben würde.

„Das Problem hier in Maresme ist, dass die Strände künstlich angelegt sind: Wir haben überall Häfen und Molen gebaut, um den Sand zu fixieren. Aber sie bringen das natürliche Gleichgewicht durcheinander.“ Das ist ein Teil des Problems. Der andere: Der Nachschub an Sand fehlt. 90 Prozent des Sandes an der Küste werden von den Flüssen angespült. Doch Staudämme im Landesinneren verhindern, dass Sedimente, dass Sand, Mineralien, Partikel von Pflanzen, ins Meer gelangen. Das kann in der Klimakrise dramatische Folgen haben.

Strände schützen Straßen, Häuser, Landwirtschaft und Industrie

Sandstrände haben eine wichtige Funktion beim Küstenschutz: Sie bilden eine natürliche Grenze zum Meeresspiegel, der aufgrund der Erderwärmung, schmelzender Pole und Gletscher steigt. Strände schützen Straßen, Häuser, Landwirtschaft und Industrie. Wenn sie verschwinden und der Meeresspiegel steigt, dann wird das vor allem am Mittelmeer zur Bedrohung. Denn während am Atlantik die Gezeiten seit jeher die Menschen dazu gezwungen haben, mehr Abstand zum Wasser zu wahren, sind weite Teile der Mittelmeerküste bebaut.

Der Biologe Carles Ibañez spricht von einem „Tsunami im Zeitlupentempo“. Er leitet das katalanische Institut für Klimaresilienz. Es hat seinen Sitz im Delta des Ebro, 200 Kilometer südwestlich von Barcelona. Hier, an der Mündung eines der längsten Ströme der iberischen Halbinsel, wird das zerstörte Gleichgewicht zwischen Fluss und Meer und die Verschärfung des Problems durch die Klimakrise, besonders deutlich.

„Deltas sind dynamische Systeme. Die Sedimente, die der Fluss an die Küste spült, werden mit der Zeit zusammengepresst, der Boden sinkt. Früher wurde das ausgeglichen, weil der Fluss über die Ufer trat und immer wieder neue Sedimente ins Delta spülte. Ein steigender Meeresspiegel wäre damals kein Problem gewesen, der Nachschub hätte Kompression und Erosion ausgeglichen. Aber jetzt kommen keine Sedimente mehr, der Meeresspiegel steigt und nichts gleicht die Senkung aus. Die Küste weicht zurück.“

Der Biologe Carles Ibañez spricht von einem „Tsunami im Zeitlupentempo“. Er leitet das katalanische Institut für Klimaresilienz. Es hat seinen Sitz im Delta des Ebro, 200 Kilometer südwestlich von Barcelona. Hier, an der Mündung eines der längsten Ströme der iberischen Halbinsel, wird das zerstörte Gleichgewicht zwischen Fluss und Meer und die Verschärfung des Problems durch die Klimakrise, besonders deutlich.

„Deltas sind dynamische Systeme. Die Sedimente, die der Fluss an die Küste spült, werden mit der Zeit zusammengepresst, der Boden sinkt. Früher wurde das ausgeglichen, weil der Fluss über die Ufer trat und immer wieder neue Sedimente ins Delta spülte. Ein steigender Meeresspiegel wäre damals kein Problem gewesen, der Nachschub hätte Kompression und Erosion ausgeglichen. Aber jetzt kommen keine Sedimente mehr, der Meeresspiegel steigt und nichts gleicht die Senkung aus. Die Küste weicht zurück.“

Mehr zum Thema Küstenerosion

Seit den 1950er-Jahren wird der Ebro aufgestaut – um Strom zu erzeugen, zur Speicherung von Trinkwasser und um die Landwirtschaft mit Wasser zu versorgen. Dadurch fehlen laut Berechnungen der Polytechnischen Universität Katalonien jedes Jahr 300.000 Tonnen Sand. Das Delta ist vom Verschwinden bedroht. „Wir haben einfach zu spät reagiert. Der Strand ist so fragil, dass jeder Sturm ihn zerstören kann, die Reisfelder überspült und Infrastrukturen geschädigt werden können.“

Als im Januar 2020 das Sturmtief Gloria über das Delta zog, floss das Wasser drei Kilometer über die Landzunge. Häuser, Landwirtschaftsbetriebe, Küstenwege, Äcker wurden überflutet: Von einer „Katastrophe historischen Ausmaßes“ sprachen Wissenschaftler.

Auch Juan Carlos Cirera hat die Folgen damals gespürt. Er ist Direktor der Finca Riet Vell, eines Landwirtschaftsprojekts der Umweltschutzorganisation SEO Birdlife. Auf den Feldern wird seit etwa 20 Jahren ökologischer Reis angebaut, an einer Lagune können Ornithologen Flamingos und Kommodore beobachten. Cirera führt zu einem Messpunkt, über den Satelliten die Absenkung des Bodens ermitteln. Drei bis vier Millimeter sind es jährlich, dazu kommt ein steigender Meeresspiegel von vier Millimetern.

„Das ist fast ein Zentimeter pro Jahr! Und wir sind hier gerade einmal einen knappen Meter über dem Meeresspiegel. Das bedeutet, dass wir in 10, 15, 20 Jahren dem Meer ein Drittel näher sind – mit allem, was das mit sich bringt: salzigere Böden, Wasser, das von den Stürmen auf unser Land gedrängt wird. Das ist eine astronomische Geschwindigkeit.“

Wird die Entwicklung nicht gestoppt, könnte in 50 Jahren in der fruchtbaren Ebene keine Landwirtschaft mehr möglich sein.

„Wir brauchen mehr Sedimente, wir brauchen ausreichend organische Materie, damit sich neuer Boden bilden kann und so natürliche Barrieren gegen das Meer geschaffen werden. // Dem kann man nur mit langfristigen Lösungen begegnen. Eine riesige Staumauer zu bauen, bringt nichts. Das ist nicht nur teuer und wegen des Untergrunds technisch unmöglich, sondern zerstört auch die Landschaft, die Feuchtgebiete und mindert den Wert dieser Landschaft.“

„Wir brauchen mehr Sedimente, wir brauchen ausreichend organische Materie, damit sich neuer Boden bilden kann und so natürliche Barrieren gegen das Meer geschaffen werden. // Dem kann man nur mit langfristigen Lösungen begegnen. Eine riesige Staumauer zu bauen, bringt nichts. Das ist nicht nur teuer und wegen des Untergrunds technisch unmöglich, sondern zerstört auch die Landschaft, die Feuchtgebiete und mindert den Wert dieser Landschaft.“

Talsperren werden weltweit von Sedimenten verlandet

In einem Pilotprojekt will die katalanische Regionalregierung 40 Millionen Kubikmeter Sand zurücktransportieren, die das Sturmtief Gloria mit sich gerissen hat. So soll eine natürliche Barriere gebaut werden. Eine Reparaturmaßnahme, die nur kurzfristig Abhilfe schaffen soll. Langfristig gelöst werden soll das Problem Hunderte Kilometer weiter westlich, im Landesinneren.

Über 100 Stauseen gibt es entlang des Ebro. Viele von ihnen sind Prestigeprojekte aus der Franco-Zeit und hatten einst ein enormes Fassungsvolumen. Jahrzehntelang war es kein Problem, dass sich Pflanzenreste, Erde, Sand auf dem Grund der Becken absetzten. Es war ja Platz genug. Doch inzwischen hat sich das Fassungsvolumen so verringert, dass die Wirtschaftlichkeit auch für die Betreiber gesunken ist, sagt Alberto Gonzalo Carracedo von der spanischen Kommission für Talsperren Spancold.

„Wie viele Sedimente tatsächlich in den Stauseen liegen, weiß niemand so genau. Laut dem Studienzentrum für öffentliche Infrastrukturen haben wir zwölf Prozent der Wasserspeicherkapazität verloren. Aber das ist regional sehr unterschiedlich: In Südspanien geht man von 30 Prozent aus, beim Ebro, einem der wichtigsten Flüsse, ist es ein Viertel. Das Problem ist aber, dass die Messmethoden nicht genau sind.“

Über 100 Stauseen gibt es entlang des Ebro. Viele von ihnen sind Prestigeprojekte aus der Franco-Zeit und hatten einst ein enormes Fassungsvolumen. Jahrzehntelang war es kein Problem, dass sich Pflanzenreste, Erde, Sand auf dem Grund der Becken absetzten. Es war ja Platz genug. Doch inzwischen hat sich das Fassungsvolumen so verringert, dass die Wirtschaftlichkeit auch für die Betreiber gesunken ist, sagt Alberto Gonzalo Carracedo von der spanischen Kommission für Talsperren Spancold.

„Wie viele Sedimente tatsächlich in den Stauseen liegen, weiß niemand so genau. Laut dem Studienzentrum für öffentliche Infrastrukturen haben wir zwölf Prozent der Wasserspeicherkapazität verloren. Aber das ist regional sehr unterschiedlich: In Südspanien geht man von 30 Prozent aus, beim Ebro, einem der wichtigsten Flüsse, ist es ein Viertel. Das Problem ist aber, dass die Messmethoden nicht genau sind.“

Die Verlandung großer Talsperren ist weltweit ein Problem: Laut Studien der technisch-naturwissenschaftlichen Hochschule ETH in Lausanne geht pro Jahr ein Prozent an Stauraumvolumen verloren. Auch hier verschärft der Klimawandel die Lage. Wenn Gletscher schmelzen, die Erde austrocknet, gelangen mehr Sedimente in die Stauseen. Das gefährdet die Trinkwasserversorgung, die nachhaltige Nutzung von Wasserkraft – und die Strände an den Küsten. Die Weltbank zählt Verlandung daher zu den größten globalen Herausforderungen. Nach Jahrzehnten des Laissez-faire versprechen die spanischen Betreiber nun einen Paradigmenwechsel.

„Über sehr lange Zeit hat man die Sedimente einfach als Dreck betrachtet, als Abfallprodukt, das in den Talsperren hängen bleibt. Wir haben zwar versucht, den Sedimenten einen Nutzwert zu geben und daraus Düngemittel hergestellt – aber am wertvollsten sind sie eben an der Küste. Außerdem war das Ausleiten von Sedimenten sehr teuer, aber inzwischen haben wir Methoden entwickelt, die die Kosten massiv senken.“

„Über sehr lange Zeit hat man die Sedimente einfach als Dreck betrachtet, als Abfallprodukt, das in den Talsperren hängen bleibt. Wir haben zwar versucht, den Sedimenten einen Nutzwert zu geben und daraus Düngemittel hergestellt – aber am wertvollsten sind sie eben an der Küste. Außerdem war das Ausleiten von Sedimenten sehr teuer, aber inzwischen haben wir Methoden entwickelt, die die Kosten massiv senken.“

Der schwierige Weg der Sedimente aus den Talsperren

Bisher wurden die Sedimente mit Diesel-betriebenen Motorpumpen an die Oberfläche gefördert. Ein energie-aufwendiges und havarieanfälliges Verfahren, denn größere Pflanzenteile wie Zweige oder Baumstämme können die Mechanik beschädigen. Jetzt will man die Sedimente über ein mit druckluftbetriebenes Schlauchsystem nach oben treiben, dann über ein Siphonsystem oder Öffnungen in der Staumauer ausleihen. Das System komme, so Gonzalo Carracedo von der spanischen Kommission für Talsperren, mit einem Sechstel der Energie aus. Nach Modellversuchen soll die Methode jetzt im großen Stil eingesetzt werden.

Auch die Politik will sich des Themas Verlandung annehmen. Das spanische Klimaschutzgesetz schreibt zwar „effektive Maßnahmen“ vor, die gewährleisen sollen, dass die Sedimente ihren Weg von den Talsperren an die Küste finden. Doch die Vorschriften seien zu schwammig, klagen Umweltschützer – und die Talsperren-Betreiber sprechen von gesetzlichen Lücken. Alberto Gonzalo Carracedo:

„Das Problem ist, dass bei Ausleitungen oft Umweltschützer protestieren oder eine Gruppe von Fischern, weil das Wasser ja „schmutzig“ ist. Uns fehlt es einfach an einer ganzheitlichen Vision – und an einem klaren gesetzlichen Rahmen. Bei einem Hochwasser protestiert niemand, wenn das Wasser braun ist. Aber wehe es kommt aus einem Staudamm. Solange ein Fischer einen Talsperrenbetreiber verklagen kann, weil das Wasser braun ist, wird der seine Abflüsse nicht öffnen.“

Auch die Politik will sich des Themas Verlandung annehmen. Das spanische Klimaschutzgesetz schreibt zwar „effektive Maßnahmen“ vor, die gewährleisen sollen, dass die Sedimente ihren Weg von den Talsperren an die Küste finden. Doch die Vorschriften seien zu schwammig, klagen Umweltschützer – und die Talsperren-Betreiber sprechen von gesetzlichen Lücken. Alberto Gonzalo Carracedo:

„Das Problem ist, dass bei Ausleitungen oft Umweltschützer protestieren oder eine Gruppe von Fischern, weil das Wasser ja „schmutzig“ ist. Uns fehlt es einfach an einer ganzheitlichen Vision – und an einem klaren gesetzlichen Rahmen. Bei einem Hochwasser protestiert niemand, wenn das Wasser braun ist. Aber wehe es kommt aus einem Staudamm. Solange ein Fischer einen Talsperrenbetreiber verklagen kann, weil das Wasser braun ist, wird der seine Abflüsse nicht öffnen.“

Lokaler Umweltschutz versus globaler Küstenschutz

Lokaler Umweltschutz stößt auf globalen Küstenschutz: Auch Carles Ibañez vom katalanischen Zentrum für Klimaresilienz hält das für ein Problem. Im Lauf der Zeit sind rings um die Stauseen Feuchtgebiete entstanden. Seltene Vogel- und Pflanzenarten haben sich angesiedelt, viele von ihnen stehen unter Naturschutz.

„Wir schaffen rings um die Stauseen künstliche Deltas und zerstören die natürlichen an der Küste. Im Szenario des Klimawandels, in dem wir den Strand als natürliche Verteidigungslinie brauchen, ist das eine echte Katastrophe. Die Verwaltung müsste Sedimentmanagement in den Einzugsgebieten der Flüsse zur obersten Priorität erklären. Denn wenn künstliche Feuchtgebiete wegen der dort lebenden Vogel- und Pflanzenarten zu Naturschutzgebieten erklärt werden, können Sedimente von dort nicht mehr abgeführt werden. Das macht einfach keinen Sinn.“

Solche Interessenskonflikte erschweren den Kampf gegen Erosion auch an der katalanischen Küste. Knapp 60 Prozent des Küstenstreifens sind auf den ersten hundert Metern bebaut. Dabei hat auch dort das Sturmtief Gloria im Januar 2020 gezeigt, wie fragil die Infrastrukturen an der katalanischen Küste sind. Die Wellen zerstörten Hafenanlagen und unterspülten die Strandpromenaden. Die Folgen der Klimakrise so hautnah zu erleben, war für die Lokalpolitik ein Schock. In der Provinz Tarragona schlossen sich 18 Gemeinden zusammen, um gemeinsam Lösungen zu entwickeln.

„Wir schaffen rings um die Stauseen künstliche Deltas und zerstören die natürlichen an der Küste. Im Szenario des Klimawandels, in dem wir den Strand als natürliche Verteidigungslinie brauchen, ist das eine echte Katastrophe. Die Verwaltung müsste Sedimentmanagement in den Einzugsgebieten der Flüsse zur obersten Priorität erklären. Denn wenn künstliche Feuchtgebiete wegen der dort lebenden Vogel- und Pflanzenarten zu Naturschutzgebieten erklärt werden, können Sedimente von dort nicht mehr abgeführt werden. Das macht einfach keinen Sinn.“

Solche Interessenskonflikte erschweren den Kampf gegen Erosion auch an der katalanischen Küste. Knapp 60 Prozent des Küstenstreifens sind auf den ersten hundert Metern bebaut. Dabei hat auch dort das Sturmtief Gloria im Januar 2020 gezeigt, wie fragil die Infrastrukturen an der katalanischen Küste sind. Die Wellen zerstörten Hafenanlagen und unterspülten die Strandpromenaden. Die Folgen der Klimakrise so hautnah zu erleben, war für die Lokalpolitik ein Schock. In der Provinz Tarragona schlossen sich 18 Gemeinden zusammen, um gemeinsam Lösungen zu entwickeln.

Sturmtief Gloria offenbarte Folgen der Kimakrise - und Lösungen

Aron Marcos ist einer der Initiatoren. Er ist Stadtrat für urbane Ökologie und Sicherheit im Küstenort Calafell. Die Gemeinde hat 30.000 Einwohner, im Sommer können es schon einmal 120.000 werden. Calafell lebt vom Tourismus und von Großstädtern, die hier ihre Zweit- oder Sommerresidenz haben. Am Meer ziehen sich achtstöckige Neubauten entlang.

„Gloria war eine Lehrstunde für uns. Das Sturmtief hat uns gezeigt, welche Folgen die Klimakrise haben kann. Gloria hat uns aber auch Lösungen aufgezeigt. Denn dort, wo es noch Dünen gibt, war das Ausmaß der Zerstörung sehr viel geringer als dort, wo sie verschwunden sind.“

„Gloria war eine Lehrstunde für uns. Das Sturmtief hat uns gezeigt, welche Folgen die Klimakrise haben kann. Gloria hat uns aber auch Lösungen aufgezeigt. Denn dort, wo es noch Dünen gibt, war das Ausmaß der Zerstörung sehr viel geringer als dort, wo sie verschwunden sind.“

Aron Marcos führt zum Stadtstrand. Bereits 2018 hat die Gemeinde an der Promenade eine künstliche Düne angelegt: zwei mit Pfosten und Seilen abgegrenzte Parzellen, zwischen acht und zehn Metern breit. Vor zwei Wochen wurde die Anlage erweitert, Paravents aus Stroh schützen die frisch angepflanzten Gräser vor Winden, bis sie selbst stark genug sind, um das Terrain zu stabilisieren. Finanziert hat das Pilotprojekt das spanische Umweltministerium. In den nächsten Jahren soll es über die gesamte, knapp fünf Kilometer lange Küstenlinie der Gemeinde ausgeweitet werden. Zwei künstliche Molen wurden im Gegenzug entfernt.

„Solche Molen sind teuer, sowohl beim Bau wie auch bei der Herstellung. Und vor allem: Sie lösen das Problem nicht, reduzieren es allenfalls, aber auf Kosten der Nachbarn, die weniger Sand bekommen. Außerdem mindern Molen auf lange Sicht den Sauerstoffgehalt im Wasser und zerstören so den Lebensraum der Unterwasser-Fauna. Wenn wir aber Dünen anlegen, dann respektieren wir die natürlichen Verläufe und helfen so, das natürliche Gleichgewicht wieder herzustellen.“

Aron Marcos hofft, dass die Dünen den Strand nachhaltig sichern. Nicht nur aus Gründen des Klimaschutzes, sondern auch aus wirtschaftlichen Interessen.

„Wenn wir den Strand verlieren, verliert Calafell eine wichtige Einnahmequelle: Das gesamte Dorf lebt vom Tourismus. Und der Rohstoff des Tourismus ist nun einmal der Sand. Wir haben in den letzten zehn Jahren zwar die Hälfte der Oberfläche eingebüßt, aber das war ein Strand, den wir in den 1990er-Jahren künstlich aufgeschüttet haben. Jetzt ist er Strand wieder in seinem natürlichen Zustand. Den können wir erhalten, wenn wir bestimmte Maßnahmen einhalten.“

Dass sich die Nutzfläche ihres Stadtstrands nicht nur durch die Erosion, sondern auch durch die Renaturierung verkleinert hat, stört – so sagt Aron Marcos – weder Besucher noch Touristen. Ein paar Anwohner hätten zwar über die Kunstdünen mitten im Ort gemurrt, insgesamt aber hielten sich die Klagen in Grenzen.

„Wir haben weniger Beschwerden bekommen, als wir erwartet haben, aber mehr als wir uns wünschen. Aber tatsächlich beeinflussen solchen Maßnahmen ja nur einen Teil des Strandes, schränken also seine Verwendung nicht ein. Alle wollen so nah wie möglich ans Wasser. Außerdem hat es uns geholfen, dass die Nachbargemeinden ähnliche Strategien befolgen: Wir entfernen beispielsweise alle nicht mehr die Algen und Tangreste, die im Winter angespült werden. Denn auch sie helfen, das Gleichgewicht zu bewahren. Wenn der Strand des Nachbarn genauso aussieht wie deiner, beschwert sich auch niemand.“

„Solche Molen sind teuer, sowohl beim Bau wie auch bei der Herstellung. Und vor allem: Sie lösen das Problem nicht, reduzieren es allenfalls, aber auf Kosten der Nachbarn, die weniger Sand bekommen. Außerdem mindern Molen auf lange Sicht den Sauerstoffgehalt im Wasser und zerstören so den Lebensraum der Unterwasser-Fauna. Wenn wir aber Dünen anlegen, dann respektieren wir die natürlichen Verläufe und helfen so, das natürliche Gleichgewicht wieder herzustellen.“

Aron Marcos hofft, dass die Dünen den Strand nachhaltig sichern. Nicht nur aus Gründen des Klimaschutzes, sondern auch aus wirtschaftlichen Interessen.

„Wenn wir den Strand verlieren, verliert Calafell eine wichtige Einnahmequelle: Das gesamte Dorf lebt vom Tourismus. Und der Rohstoff des Tourismus ist nun einmal der Sand. Wir haben in den letzten zehn Jahren zwar die Hälfte der Oberfläche eingebüßt, aber das war ein Strand, den wir in den 1990er-Jahren künstlich aufgeschüttet haben. Jetzt ist er Strand wieder in seinem natürlichen Zustand. Den können wir erhalten, wenn wir bestimmte Maßnahmen einhalten.“

Dass sich die Nutzfläche ihres Stadtstrands nicht nur durch die Erosion, sondern auch durch die Renaturierung verkleinert hat, stört – so sagt Aron Marcos – weder Besucher noch Touristen. Ein paar Anwohner hätten zwar über die Kunstdünen mitten im Ort gemurrt, insgesamt aber hielten sich die Klagen in Grenzen.

„Wir haben weniger Beschwerden bekommen, als wir erwartet haben, aber mehr als wir uns wünschen. Aber tatsächlich beeinflussen solchen Maßnahmen ja nur einen Teil des Strandes, schränken also seine Verwendung nicht ein. Alle wollen so nah wie möglich ans Wasser. Außerdem hat es uns geholfen, dass die Nachbargemeinden ähnliche Strategien befolgen: Wir entfernen beispielsweise alle nicht mehr die Algen und Tangreste, die im Winter angespült werden. Denn auch sie helfen, das Gleichgewicht zu bewahren. Wenn der Strand des Nachbarn genauso aussieht wie deiner, beschwert sich auch niemand.“

Infrastruktur zurückbauen - um Strand als Schutzwall zu erhalten

Das hat die Stadtverwaltung ermutigt, noch einen Schritt weiter zu gehen und nicht nur am Strand, sondern auch an der Bebauung selbst Hand anzulegen. Im Ortskern von Calafell schlägt die Promenade einen Bogen über den Strand. Doch die Erosion hat die Promenade unterspült. Will man den Strand als Schutzwall vor dem steigenden Meeresspiegel erhalten, muss abgerissen werden.

„Wir haben hier einen Bürgersteig, einen Parkstreifen, zwei Fahrbahnen, noch einen Bürgersteig – und die Promenade. Das ist alles Strand. Wenn wir einen Kanal reparieren, stoßen wir auf Sand. Das ist gut, denn es zeigt, dass wir – unter der Infrastruktur – noch Strand haben, der uns vor dem steigenden Meeresspiegel schützt. Und Straßen und Promenaden sind ja rückbaubar. Problematischer wäre es, wenn es Häuser wären. Das Meer stellt uns vor die Wahl: Entweder Wasser oder Strand. Und wir wollen Strand.“

Die Promenade in Calafell ist nur ein kleines Beispiel für die Herausforderungen, die auf Anwohner und Verwaltung in den nächsten Jahren zurollen. Im Maresme, nördlich von Barcelona, fährt die Regionalbahn direkt neben der Küste. Angelegt im Jahr 1848 ist sie die älteste Spaniens und noch heute mit mehr als 100.000 Nutzern eine der meist befahrenen Strecken. Aber jetzt schlagen hier bei Stürmen die Wellen über die Gleise, der Boden erodiert. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Gleise ins Hinterland verlegt werden müssen. Anfang des Jahrtausends wurde erstmals über eine Verlegung diskutiert, aber das Projekt verschwand in der Schublade: zu teuer, ergo unpopulär.

„Wir haben hier einen Bürgersteig, einen Parkstreifen, zwei Fahrbahnen, noch einen Bürgersteig – und die Promenade. Das ist alles Strand. Wenn wir einen Kanal reparieren, stoßen wir auf Sand. Das ist gut, denn es zeigt, dass wir – unter der Infrastruktur – noch Strand haben, der uns vor dem steigenden Meeresspiegel schützt. Und Straßen und Promenaden sind ja rückbaubar. Problematischer wäre es, wenn es Häuser wären. Das Meer stellt uns vor die Wahl: Entweder Wasser oder Strand. Und wir wollen Strand.“

Die Promenade in Calafell ist nur ein kleines Beispiel für die Herausforderungen, die auf Anwohner und Verwaltung in den nächsten Jahren zurollen. Im Maresme, nördlich von Barcelona, fährt die Regionalbahn direkt neben der Küste. Angelegt im Jahr 1848 ist sie die älteste Spaniens und noch heute mit mehr als 100.000 Nutzern eine der meist befahrenen Strecken. Aber jetzt schlagen hier bei Stürmen die Wellen über die Gleise, der Boden erodiert. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Gleise ins Hinterland verlegt werden müssen. Anfang des Jahrtausends wurde erstmals über eine Verlegung diskutiert, aber das Projekt verschwand in der Schublade: zu teuer, ergo unpopulär.

Für Carles Ibañez vom Zentrum für Klimaresilienz ist es an der Zeit, diese Pläne wiederhervorzuholen. „Es ist es sowohl politisch wie auch wirtschaftlich absurd, jetzt nicht zu handeln. Denn nichts zu tun, macht alles nur noch teurer. Wenn wir nicht jetzt in den Umbau investieren, werden wir für Reparationen und Entschädigungen aufkommen und dann trotzdem neu bauen, trotzdem investieren müssen.“

Der Wissenschaftler fordert einen parteiübergreifenden Pakt für Küstenschutz in ganz Spanien – und zwar für die nächsten 30 bis 40 Jahre.

Der Wissenschaftler fordert einen parteiübergreifenden Pakt für Küstenschutz in ganz Spanien – und zwar für die nächsten 30 bis 40 Jahre.

![Hunderte von Helfern versuchen am 3.6.1998 im Wrack des verunglückten ICE 884 bei Eschede in der Nähe von Celle, Opfer des Zugunglücks zu bergen. Der Intercity-Express "Wilhelm Conrad Röntgen" von München nach Hamburg war mit etwa Tempo 200 gegen eine Brücke geprallt, die dabei zerfetzt wurde. Die Zahl der Todesopfer könnte auf weit über 100 steigen. Diese Schätzung nannte die Einsatzleitung der Rettungskräfte am Abend im Gespräch mit Bundesverkehrsminister Wissmann. Möglicherweise sind unter den noch nicht geborgenen Toten auch Kinder aus zwei Schulklassen. Rund 300 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Es handelt sich um das schwerste Zugunglück in Deutschland seit 20 Jahren. [dpabilderarchiv] Hunderte von Helfern versuchen am 3.6.1998 im Wrack des verunglückten ICE 884 bei Eschede in der Nähe von Celle, Opfer des Zugunglücks zu bergen. Der Intercity-Express "Wilhelm Conrad Röntgen" von München nach Hamburg war mit etwa Tempo 200 gegen eine Brücke geprallt, die dabei zerfetzt wurde. Die Zahl der Todesopfer könnte auf weit über 100 steigen. Diese Schätzung nannte die Einsatzleitung der Rettungskräfte am Abend im Gespräch mit Bundesverkehrsminister Wissmann. Möglicherweise sind unter den noch nicht geborgenen Toten auch Kinder aus zwei Schulklassen. Rund 300 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Es handelt sich um das schwerste Zugunglück in Deutschland seit 20 Jahren. [dpabilderarchiv]](https://bilder.deutschlandfunk.de/7b/1c/99/87/7b1c9987-85ad-48de-a9ef-d7cc27234184/eschede-ice-zugunglueck-100-1920x1080.jpg)