Ende Januar in der Bundespressekonferenz. Die Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums äußert sich zu einem ungewöhnlichen Vorgang: "Es ist zunächst richtig, dass es bei den Produktionskapazitäten bei asiatischen Herstellern von Halbleiter-Produktionen aktuell sehr hohe Auslastungen gibt."

Medien berichten, wegen akuter Lieferengpässe bei Mikrochips für die Autoindustrie habe Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU einen Brief an die taiwanesische Regierung geschrieben. Das wirft Fragen auf – nicht nur, weil die Bundesrepublik Taiwan nicht als Staat anerkennt. Die Sprecherin des Wirtschaftsministers bestätigt einen Kontakt, wenngleich nur mit knappen Worten.

"Deshalb beobachten wir die Lage da im Markt auch sehr genau und befinden uns im Austausch mit der Automobilindustrie, aber auch im Austausch mit dem taiwanesischen Wirtschaftsministerium."

Medien berichten, wegen akuter Lieferengpässe bei Mikrochips für die Autoindustrie habe Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU einen Brief an die taiwanesische Regierung geschrieben. Das wirft Fragen auf – nicht nur, weil die Bundesrepublik Taiwan nicht als Staat anerkennt. Die Sprecherin des Wirtschaftsministers bestätigt einen Kontakt, wenngleich nur mit knappen Worten.

"Deshalb beobachten wir die Lage da im Markt auch sehr genau und befinden uns im Austausch mit der Automobilindustrie, aber auch im Austausch mit dem taiwanesischen Wirtschaftsministerium."

Ohne Chips geht nichts mehr in modernen Autos

Wenig später verspricht Taiwan der Automobilindustrie Abhilfe. Wirtschaftsministerin Wang Mei-hua erklärt, mehrere führende Chiphersteller seien bereit, ihre Kapazitäten so weit wie möglich aufzustocken. Das werde aber seine Zeit dauern. Das Versprechen richtet sie auch an die USA. Denn der Chipmangel ist ein globales Problem.

Überall auf der Welt stehen Auto-Fabriken Anfang des Jahres zeitweise still. Nicht nur Deutschland mischt daher plötzlich mit im Halbleiter-Markt. So verkündete die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki: "Die Regierung macht gerade potenzielle Engpässe in der Lieferkette ausfindig und arbeitet aktiv mit den wichtigsten Industrievertretern und Handelspartnern an einer Lösung."

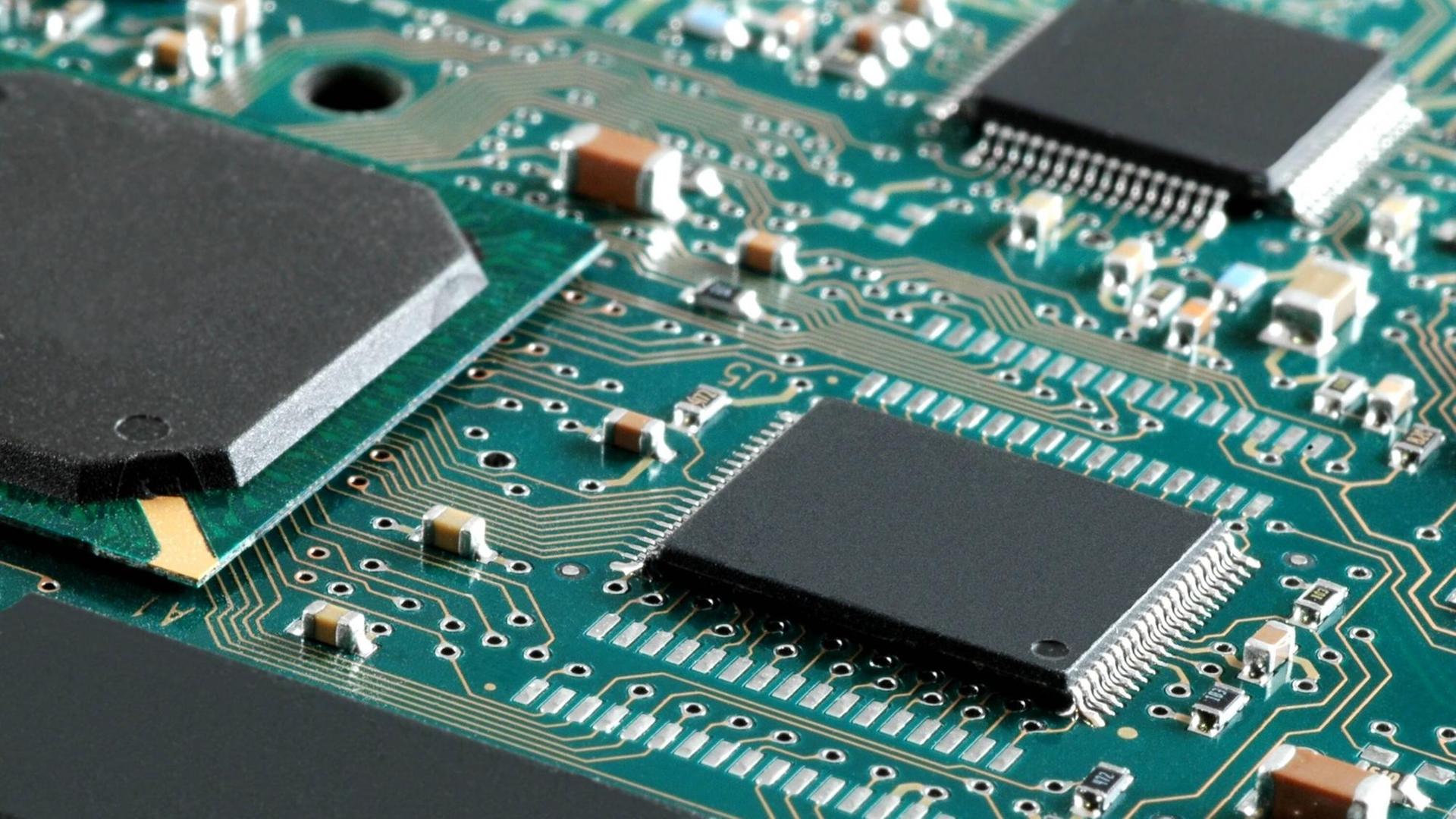

Warum aber sind die kleinen Mikrochips so wichtig, dass sie ganze Produktionslinien lahmlegen?

"Also die Chips, die bei uns momentan fehlen, das sind primär komplexe Chips für die Steuerung von Bremssystemen, Motorsteuergeräten und anderem. Das heißt insbesondere leistungsfähige Mikrocontroller", sagt Joachim Damasky, technischer Geschäftsführer beim Verband der Automobilindustrie.

Überall auf der Welt stehen Auto-Fabriken Anfang des Jahres zeitweise still. Nicht nur Deutschland mischt daher plötzlich mit im Halbleiter-Markt. So verkündete die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki: "Die Regierung macht gerade potenzielle Engpässe in der Lieferkette ausfindig und arbeitet aktiv mit den wichtigsten Industrievertretern und Handelspartnern an einer Lösung."

Warum aber sind die kleinen Mikrochips so wichtig, dass sie ganze Produktionslinien lahmlegen?

"Also die Chips, die bei uns momentan fehlen, das sind primär komplexe Chips für die Steuerung von Bremssystemen, Motorsteuergeräten und anderem. Das heißt insbesondere leistungsfähige Mikrocontroller", sagt Joachim Damasky, technischer Geschäftsführer beim Verband der Automobilindustrie.

Ohne solche Mikrocontroller und andere Halbleiter-Chips geht nichts mehr in modernen Autos. Die Miniatur-Schaltungen können für verschiedene Funktionen entworfen und produziert werden.

Die komplizierte Produktion braucht Zeit

Michael Töpper vom Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration in Berlin: "Ein schönes Beispiel sind eigentlich diese Fahrerassistenzsysteme. Ihr Auto parkt automatisch ein. Ihr Tempomat, der steuert auch die Entfernung. Das heißt, Sie haben immer irgendwo eine Umfelderkennung: Irgendein Sensor detektiert was – und dann brauchen Sie aber eine Datenverarbeitung, einen Controller. Weil der muss ja dann eine Entscheidung fällen, so nach dem Motto: Jetzt brems' doch mal! Also das Auto wird automatisch gebremst und beim automatischen Einparken wird auch das Lenkrad automatisch bewegt. Und genau das sind natürlich diese Mikrocontroller."

"Man muss sich vorstellen, dass ein Auto heute mehr Softwarecode hat als ein Flugzeug", ergänzt der Autoanalyst Arndt Ellinghorst von Bernstein Research in London. "Die Ansprüche sind enorm hoch, weil alles was im Auto passiert ist natürlich höchst sicherheitsrelevant. Wenn etwas nicht funktioniert, können Leute sterben. Und insofern ist natürlich alles, was mit Halbleitern, mit Informationen im Fahrzeug zu tun hat, extrem relevant. Und wenn die Teile an der ein oder anderen Stelle fehlen, dann kann man die Autos nicht produzieren."

"Man muss sich vorstellen, dass ein Auto heute mehr Softwarecode hat als ein Flugzeug", ergänzt der Autoanalyst Arndt Ellinghorst von Bernstein Research in London. "Die Ansprüche sind enorm hoch, weil alles was im Auto passiert ist natürlich höchst sicherheitsrelevant. Wenn etwas nicht funktioniert, können Leute sterben. Und insofern ist natürlich alles, was mit Halbleitern, mit Informationen im Fahrzeug zu tun hat, extrem relevant. Und wenn die Teile an der ein oder anderen Stelle fehlen, dann kann man die Autos nicht produzieren."

Ellinghorst schätzt, dass im ersten Halbjahr weltweit zwei bis vier Millionen Autos nicht gebaut werden können, weil Mikrochips fehlen.

Denn die komplizierte Produktion kann nicht von einem Tag auf den nächsten hochgefahren werden. Hauchdünne Siliziumscheiben, sogenannte Wafer, werden in mehr als 1.000 Prozessschritten so bearbeitet, dass winzig kleine Strukturen darauf entstehen.

Fraunhofer-Forscher Michael Töpper: "So ein Wafer hat eine Durchlaufzeit in der Halbleiterfabrik irgendwas zwischen sechs Wochen und drei Monate. So lange dauert das, bis die Siliziumscheibe eigentlich als nackte Scheibe, als Einkristall, durch die Fertigung durch ist und dann eigentlich ein fertiger Chip hergestellt wird."

Dabei wird das Silizium mehrfach beschichtet und mit speziellen Schablonen belichtet, kleinste Stellen werden verätzt und mit Ionen beschossen. So entstehen, je nach Durchmesser der Scheibe und Größe der Chips, einige Dutzend bis mehrere Tausend Chips auf einem Wafer.

Das alles passiert in sogenannten Reinräumen: speziellen Fabriken mit stabiler Temperatur und Luftfeuchtigkeit, in denen die Luft beinahe staubfrei ist. Denn schon kleinste Partikel könnten die Produktion torpedieren: Die Strukturen auf den fertigen Chips sind winzig, gemessen werden sie in Nanometern. Ein Nanometer ist ein Milliardstel Meter.

Denn die komplizierte Produktion kann nicht von einem Tag auf den nächsten hochgefahren werden. Hauchdünne Siliziumscheiben, sogenannte Wafer, werden in mehr als 1.000 Prozessschritten so bearbeitet, dass winzig kleine Strukturen darauf entstehen.

Fraunhofer-Forscher Michael Töpper: "So ein Wafer hat eine Durchlaufzeit in der Halbleiterfabrik irgendwas zwischen sechs Wochen und drei Monate. So lange dauert das, bis die Siliziumscheibe eigentlich als nackte Scheibe, als Einkristall, durch die Fertigung durch ist und dann eigentlich ein fertiger Chip hergestellt wird."

Dabei wird das Silizium mehrfach beschichtet und mit speziellen Schablonen belichtet, kleinste Stellen werden verätzt und mit Ionen beschossen. So entstehen, je nach Durchmesser der Scheibe und Größe der Chips, einige Dutzend bis mehrere Tausend Chips auf einem Wafer.

Das alles passiert in sogenannten Reinräumen: speziellen Fabriken mit stabiler Temperatur und Luftfeuchtigkeit, in denen die Luft beinahe staubfrei ist. Denn schon kleinste Partikel könnten die Produktion torpedieren: Die Strukturen auf den fertigen Chips sind winzig, gemessen werden sie in Nanometern. Ein Nanometer ist ein Milliardstel Meter.

Lieferprobleme haben vielfältige Gründe

Trotz ihrer geringen Größe können Mikrochips aber nicht auf Halde produziert werden, erklärt Reinhard Ploss, Vorstandschef des Chipherstellers Infineon, bei der Quartalspressekonferenz seines Unternehmens Anfang Februar: "Halbleiter – auch wenn man's kaum glauben mag – haben ein Verfallsdatum. Irgendwann können wir die auch aus Qualitätsüberlegungen nicht weiterverwenden. Deswegen legen wir keine endlosen Bestände an Lager."

Kunden müssen also frühzeitig bestellen, um pünktlich beliefert zu werden. Dieses System ist in den vergangenen Monaten an seine Grenzen geraten. Versorgungsengpässe bei Rohstofflieferanten, geopolitische Spannungen zwischen China und den USA sowie ein durch die Corona-Pandemie verzerrter Markt für die Miniatur-Rechner sind die Gründe.

Kunden müssen also frühzeitig bestellen, um pünktlich beliefert zu werden. Dieses System ist in den vergangenen Monaten an seine Grenzen geraten. Versorgungsengpässe bei Rohstofflieferanten, geopolitische Spannungen zwischen China und den USA sowie ein durch die Corona-Pandemie verzerrter Markt für die Miniatur-Rechner sind die Gründe.

Abhängig von chinesischer Silizium-Produktion

Angefangen beim wichtigsten Rohstoff für Mikrochips, dem Silizium. Das Halbmetall kommt zwar auf der Erde sehr häufig vor. Von weltweit rund acht Millionen Tonnen wurden 2020 aber mehr als fünf Millionen Tonnen in China produziert. Dafür wird Quarz bei hohen Temperaturen geschmolzen, ein extrem energieintensiver Vorgang. Und hier fangen die Probleme an, erklärt Jost Wübbeke, Direktor der auf China spezialisierten Analyse- und Beratungsfirma Sinolytics: "Es gab Probleme in der Stromversorgung, gerade durch steigende Strompreise und da haben viele Schmelzen sozusagen die Produktion runtergefahren. In diesem Fall zeigt sich halt so diese Abhängigkeit von der chinesischen Silizium-Produktion in einer ganz großen Deutlichkeit. "

Während der Rohstoff knapper wurde, wirbelte die Corona-Pandemie die Nachfrage nach Chips durcheinander. Wübbeke sieht darin die Hauptursache für den aktuellen Mangel. "Der Punkt war ja, dass die Nachfrage nach Automobilen in der Krise erstmal relativ stark abgesackt ist. Für die Chip-Hersteller hat das bedeutet, sie brauchen erstmal andere Kunden. Dann hat man eben stärker fokussiert auf 'consumer electronics', auf Endgeräte im Elektronikbereich. Und fährt damit jetzt eigentlich auch ganz gut."

Denn die Elektronikkonzerne sind gute Kunden. Allein Apple fragt so viele Chips nach wie die gesamte Autobranche. Die sonst so mächtige Automobilindustrie hat daher in der Mikrochipbranche keinen vorrangigen Stellenwert, erklärt der Autoanalyst Arndt Ellinghorst: "Die Autoindustrie nimmt etwa zwölf bis 13 Prozent der gesamten Halbleiter ab, die in der Chipindustrie produziert werden. Das heißt die Autoindustrie spielt eine Rolle in der Halbleiterindustrie. Aber eine relativ kleine Rolle. Deswegen ist die Handlungsmacht natürlich auch eingeschränkt der Autohersteller."

Unter den Chip-Giganten kein deutscher und kein europäischer

Diese beziehen Mikrochips in den seltensten Fällen direkt. Sie ordern elektronische Bauteile bei Zulieferern wie Bosch, Continental oder ZF Friedrichshafen. Diese wiederum bauen die benötigten Chips dafür nur zum Teil selbst. In den meisten Fällen kaufen sie Chips bei Halbleiterkonzernen wie Infineon, ST-Microelectronics, NXP oder Nvidia. Diese Chip-Firmen wiederum geben Teile ihrer Aufträge oder gar alle Bestellungen an Auftragsfertiger weiter, sogenannte Foundries.

Von diesen Foundries gibt es nur etwas mehr als eine Handvoll weltweit. Das liegt vor allem an den Produktionskosten, erklärt Joachim Damasky vom Automobilverband VDA: "Man muss einfach sehen, dass es eine Verlagerung in den letzten Jahren dahingehend gab, dass die Halbleiterhersteller die hohen Investitionskosten, die notwendig sind, um eine mehrere Milliarden Euro teure Produktionsanlage irgendwo aufzubauen für bestimmte Prozessoren, nur dann getragen werden können, wenn man die sehr hoch auslasten kann. Und das können diese Auftragsfertiger halt deutlich besser."

Die Kosten für die Herstellung von Mikrochips und ihr Marktpreis stehen also in einem so ungünstigen Verhältnis, dass sich viele kleine Fabriken nicht lohnen. So sind im Hintergrund wahre Chip-Giganten entstanden. "Und das Problem ist, dass kein deutscher dabei ist und eigentlich auch kein Europäer."

Das weltweit führende Foundry-Unternehmen ist die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company – kurz TSMC. Der nach Umsatz zweitgrößte Fertiger ist mit einigem Abstand die Foundry-Tochter des südkoreanischen Samsung-Konzerns. Auf Platz drei folgt das Unternehmen Globalfoundries, das zwar eine Fabrik in Dresden betreibt, seinen Sitz aber in Kalifornien hat und einer Investmentgesellschaft aus Abu Dhabi gehört.

Von diesen Foundries gibt es nur etwas mehr als eine Handvoll weltweit. Das liegt vor allem an den Produktionskosten, erklärt Joachim Damasky vom Automobilverband VDA: "Man muss einfach sehen, dass es eine Verlagerung in den letzten Jahren dahingehend gab, dass die Halbleiterhersteller die hohen Investitionskosten, die notwendig sind, um eine mehrere Milliarden Euro teure Produktionsanlage irgendwo aufzubauen für bestimmte Prozessoren, nur dann getragen werden können, wenn man die sehr hoch auslasten kann. Und das können diese Auftragsfertiger halt deutlich besser."

Die Kosten für die Herstellung von Mikrochips und ihr Marktpreis stehen also in einem so ungünstigen Verhältnis, dass sich viele kleine Fabriken nicht lohnen. So sind im Hintergrund wahre Chip-Giganten entstanden. "Und das Problem ist, dass kein deutscher dabei ist und eigentlich auch kein Europäer."

Das weltweit führende Foundry-Unternehmen ist die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company – kurz TSMC. Der nach Umsatz zweitgrößte Fertiger ist mit einigem Abstand die Foundry-Tochter des südkoreanischen Samsung-Konzerns. Auf Platz drei folgt das Unternehmen Globalfoundries, das zwar eine Fabrik in Dresden betreibt, seinen Sitz aber in Kalifornien hat und einer Investmentgesellschaft aus Abu Dhabi gehört.

Der US-chinesische Handelskrieg hat die Konzentration steigen lassen. Foundries in China wurden ausgebremst, Aufträge an Fabriken außerhalb der Volksrepublik vergeben. Ein weiterer Grund für die aktuelle Knappheit.

Lieferketten unabhängiger machen durch europäische Zusammenarbeit

Die vielschichtigen Ursachen dafür lassen sich also ad-hoc nicht beheben. Nachdenklich machen sie die Branche aber offenbar schon, wie das Beispiel Volkswagen zeigt. So teilt ein Konzernsprecher mit: VW denke nun unter anderem darüber nach, direkte Vertragsbeziehungen mit Halbleiterlieferanten einzugehen.

Joachim Damasky vom Autolobbyverband VDA geht gedanklich noch einen Schritt weiter: "Natürlich ist es so, dass geopolitisch hier schon wir auch als Europäer darüber nachdenken müssen, inwieweit wir unsere Lieferketten ein Stück unabhängiger gestalten können."

Ähnliche Überlegungen gibt es auf politischer Ebene: Bereits 2017 hat Deutschland zusammen mit drei weiteren EU-Ländern ein sogenanntes "wichtiges Vorhaben von gemeinsamem europäischem Interesse" für Mikroelektronik angestoßen. Für diese Vorhaben erlaubt die EU Ausnahmen von ihren Beihilfe-Regeln, es darf also mehr als sonst subventioniert werden. Seit 2019 fließen die Mittel. Eine Milliarde Euro hat Deutschland bis 2023 veranschlagt. Die geförderten Unternehmen investieren ihrerseits 2,6 Milliarden Euro in Deutschland. Und die nächsten Subventionsprojekte sind schon in Sicht.

Johannes Bahrke, Sprecher der EU-Kommission für Fragen der Digitalwirtschaft: "19 EU-Staaten – darunter auch Deutschland – haben sich in einer gemeinsamen Erklärung verpflichtet, bei Prozessoren und Halbleitertechnologie enger zusammenzuarbeiten. Die EU-Kommission arbeitet ihrerseits an der Gründung einer europäischen Allianz für Mikroelektronik und Prozessoren."

Eine Idee, die EU-Industriekommissar Thierry Breton seit geraumer Zeit verfolgt. 20 bis 30 Milliarden Euro sollen durch Subventionen und private Investitionen zusammenkommen, so seine Idee. Auch die erneute Zusammenarbeit mehrerer europäischer Staaten verspricht Beiträge in dieser Größenordnung. Die genaue Summe steht aber noch nicht fest.

Auf einer Konferenz mehrerer Zeitungsverlage kündigte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier jüngst an: "Das wird in Milliardengrößenordnungen gehen. Ich gehe davon aus, dass wir, wenn alle Staaten ihre Beträge festgelegt haben und dann die Unternehmen Anträge stellen auf Förderung und sagen, was sie bereit sind zu investieren, dass wir einen deutlich zweistelligen Betrag zusammenbekommen werden."

Joachim Damasky vom Autolobbyverband VDA geht gedanklich noch einen Schritt weiter: "Natürlich ist es so, dass geopolitisch hier schon wir auch als Europäer darüber nachdenken müssen, inwieweit wir unsere Lieferketten ein Stück unabhängiger gestalten können."

Ähnliche Überlegungen gibt es auf politischer Ebene: Bereits 2017 hat Deutschland zusammen mit drei weiteren EU-Ländern ein sogenanntes "wichtiges Vorhaben von gemeinsamem europäischem Interesse" für Mikroelektronik angestoßen. Für diese Vorhaben erlaubt die EU Ausnahmen von ihren Beihilfe-Regeln, es darf also mehr als sonst subventioniert werden. Seit 2019 fließen die Mittel. Eine Milliarde Euro hat Deutschland bis 2023 veranschlagt. Die geförderten Unternehmen investieren ihrerseits 2,6 Milliarden Euro in Deutschland. Und die nächsten Subventionsprojekte sind schon in Sicht.

Johannes Bahrke, Sprecher der EU-Kommission für Fragen der Digitalwirtschaft: "19 EU-Staaten – darunter auch Deutschland – haben sich in einer gemeinsamen Erklärung verpflichtet, bei Prozessoren und Halbleitertechnologie enger zusammenzuarbeiten. Die EU-Kommission arbeitet ihrerseits an der Gründung einer europäischen Allianz für Mikroelektronik und Prozessoren."

Eine Idee, die EU-Industriekommissar Thierry Breton seit geraumer Zeit verfolgt. 20 bis 30 Milliarden Euro sollen durch Subventionen und private Investitionen zusammenkommen, so seine Idee. Auch die erneute Zusammenarbeit mehrerer europäischer Staaten verspricht Beiträge in dieser Größenordnung. Die genaue Summe steht aber noch nicht fest.

Auf einer Konferenz mehrerer Zeitungsverlage kündigte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier jüngst an: "Das wird in Milliardengrößenordnungen gehen. Ich gehe davon aus, dass wir, wenn alle Staaten ihre Beträge festgelegt haben und dann die Unternehmen Anträge stellen auf Förderung und sagen, was sie bereit sind zu investieren, dass wir einen deutlich zweistelligen Betrag zusammenbekommen werden."

Chipfabriken in Europa in den nächsten Jahren wenig realistisch

Ziel der Bemühungen ist nicht nur der Aufbau von Produktionskapazitäten, sondern auch, technologisch aufzuschließen. Je kleiner die Strukturen auf einem Chip, desto eher können sie große Rechenleistungen bei begrenztem Energieaufwand vollbringen. Relevant ist das etwa bei großen Datenmengen oder künstlicher Intelligenz.

Strukturen von fünf Nanometern gelten aktuell als Spitzenstandard. Michael Töpper vom Fraunhofer-Institut schätzt: "Wenn Sie heute so eine neue, 5-Nanometer-Fab bauen, da rechnet man schon, na, so Größenordnung 15 Milliarden Euro oder US-Dollar. Und das sind dann schon Summen, da kann nicht jeder mehr mithalten."

Deshalb ist längst nicht jeder in der Branche überzeugt, dass die Subventionen ausreichen werden, Europa technologisch unabhängig zu machen.

Der Chef des Automobilzulieferers ZF Friedrichshafen etwa, Wolf-Henning Scheider, dämpft die Euphorie des Wirtschaftsministers: "Es ist durchaus begrüßenswert, wenn wir Fabs, also Chipfabriken, nach Deutschland, nach Europa bekommen. Und ich glaube das ist für Standardmikroprozessoren durchaus auch möglich. Bei den Hochleistungsrechnern sind wir allerdings so weit hinten dran – da gibt es momentan kein einziges europäisches Unternehmen, das auch nur annähernd in die Richtung von den Vorreitern hier in der Welt kommt – da sehe ich das über die nächsten wenigen Jahre als absolut nicht realistisch, dass wir dahin kommen."

Im Rahmen einer Gesamtdigitalstrategie sei es dennoch denkbar, den Schritt zu wagen. Das aber, glaubt der Industrielle, dauere dann wohl eher Jahrzehnte.

Strukturen von fünf Nanometern gelten aktuell als Spitzenstandard. Michael Töpper vom Fraunhofer-Institut schätzt: "Wenn Sie heute so eine neue, 5-Nanometer-Fab bauen, da rechnet man schon, na, so Größenordnung 15 Milliarden Euro oder US-Dollar. Und das sind dann schon Summen, da kann nicht jeder mehr mithalten."

Deshalb ist längst nicht jeder in der Branche überzeugt, dass die Subventionen ausreichen werden, Europa technologisch unabhängig zu machen.

Der Chef des Automobilzulieferers ZF Friedrichshafen etwa, Wolf-Henning Scheider, dämpft die Euphorie des Wirtschaftsministers: "Es ist durchaus begrüßenswert, wenn wir Fabs, also Chipfabriken, nach Deutschland, nach Europa bekommen. Und ich glaube das ist für Standardmikroprozessoren durchaus auch möglich. Bei den Hochleistungsrechnern sind wir allerdings so weit hinten dran – da gibt es momentan kein einziges europäisches Unternehmen, das auch nur annähernd in die Richtung von den Vorreitern hier in der Welt kommt – da sehe ich das über die nächsten wenigen Jahre als absolut nicht realistisch, dass wir dahin kommen."

Im Rahmen einer Gesamtdigitalstrategie sei es dennoch denkbar, den Schritt zu wagen. Das aber, glaubt der Industrielle, dauere dann wohl eher Jahrzehnte.

Europäische Konzerne mit Zukunftstechnik – nach Asien verkauft

Derweil gehen asiatische Chiphersteller und -zulieferer in Europa auf Einkaufstour. So kündigte der japanische Chiphersteller Renesas jüngst an, den deutsch-britischen Konzern Dialog Semiconductor zu schlucken. Dieser fertigt Chips, allen voran für den amerikanischen Technologieriesen Apple, erklärt Robert Van der Horst, Technologieanalyst bei der Warburg Bank: "Die Chips von Dialog steuern die Energie oder den Strom innerhalb von Smartphones. Jede Komponente in einem Smartphone braucht manchmal eine Menge Energie, manchmal gar keine, manchmal weniger. Und das zu optimieren und zu steuern, ermöglichen eben die Chips von Dialog und erhöhen damit, wenn man so will, die Laufzeit eines Akkus."

Technologie mit Zukunft also – die jetzt nach Japan verkauft wird. Aktionäre und Aufsichtsbehörden müssen dem Deal noch zustimmen. Da der Firmensitz in London liegt, entscheidet wohl die britische Regierung.

Anders ist das im Fall der zweiten großen Übernahme im deutschen Chipmarkt: Siltronic, ein Hersteller von Wafern aus München, ist der einzige nennenswerte europäische Zulieferer der dünnen Siliziumscheiben. Künftig gehören mindestens 57 Prozent dem Konkurrenten Globalwafers aus Taiwan.

Anders ist das im Fall der zweiten großen Übernahme im deutschen Chipmarkt: Siltronic, ein Hersteller von Wafern aus München, ist der einzige nennenswerte europäische Zulieferer der dünnen Siliziumscheiben. Künftig gehören mindestens 57 Prozent dem Konkurrenten Globalwafers aus Taiwan.

Übernahmen aus Asien – ein Anlass zur Prüfung für die Regierung?

Das Bundeskartellamt gab die Teilübernahme schon frei. Die weltweiten Ermittlungen bei Abnehmern von Wafern hätten in wettbewerblicher Hinsicht keine durchgreifenden Bedenken ergeben, teilte die Behörde mit. Für die Beurteilung etwa nach Vorgaben des Außenwirtschaftsrechts sei sie aber nicht zuständig.

Das mehrfach verschärfte Außenwirtschaftsrecht ist Sache des Bundeswirtschaftsministers. Er kann bei Übernahmen einschreiten, wenn diese die öffentliche Ordnung oder Sicherheit voraussichtlich beeinträchtigen. Geprüft werden auch Auswirkungen auf EU-Programme.

Ob das Ministerium im Fall von Siltronic Anlass zu dieser Prüfung sieht? Eine Sprecherin lässt diese Nachfrage des Deutschlandfunks unbeantwortet: "Wie Sie sicher wissen, können wir uns zu etwaigen Prüfverfahren nicht äußern, das heißt ich kann das weder bestätigen noch dementieren. Ich kann auch nicht sagen, ob wir so etwas anstreben. Unser Ziel war es nie und ist es auch nicht, jetzt generell keine Übernahmen mehr zuzulassen, das ist gar nicht vereinbar damit, dass wir ein sehr offener und freier Wirtschaftsstandort sind und das auch bleiben wollen."

Da es nur um eine Teilübernahme geht, sei das nicht unbedingt ein Fehler, meint auch der Fraunhofer-Forscher Michael Töpper. Mit Blick auf die aktuelle Lage schränkt er aber ein: "Aber eigentlich sollte man den Rohstoff nicht auch noch komplett wieder auslagern. Weil dann steht irgendwann die deutsche Halbleiterindustrie da und hat dann keine Wafer, wenn das alles kontrolliert wird. Weil eigentlich sind die Wafer so wie das Rohöl früher für die chemische Industrie. Man braucht die halt, diese Scheiben."

Das Management von Siltronic steht indes hinter dem geplanten Zusammenschluss. Zudem hat man sich mit Globalwafers auf eine Garantie für die deutschen Standorte sowie auf einen Kündigungsschutz bis Ende 2024 geeinigt. Schreitet die Bundesregierung ein, hat sie die Firma also gegen sich. Tut sie es nicht, wird Taiwans herausragende Stellung in der Mikrochipindustrie weiter gestärkt.

Das mehrfach verschärfte Außenwirtschaftsrecht ist Sache des Bundeswirtschaftsministers. Er kann bei Übernahmen einschreiten, wenn diese die öffentliche Ordnung oder Sicherheit voraussichtlich beeinträchtigen. Geprüft werden auch Auswirkungen auf EU-Programme.

Ob das Ministerium im Fall von Siltronic Anlass zu dieser Prüfung sieht? Eine Sprecherin lässt diese Nachfrage des Deutschlandfunks unbeantwortet: "Wie Sie sicher wissen, können wir uns zu etwaigen Prüfverfahren nicht äußern, das heißt ich kann das weder bestätigen noch dementieren. Ich kann auch nicht sagen, ob wir so etwas anstreben. Unser Ziel war es nie und ist es auch nicht, jetzt generell keine Übernahmen mehr zuzulassen, das ist gar nicht vereinbar damit, dass wir ein sehr offener und freier Wirtschaftsstandort sind und das auch bleiben wollen."

Da es nur um eine Teilübernahme geht, sei das nicht unbedingt ein Fehler, meint auch der Fraunhofer-Forscher Michael Töpper. Mit Blick auf die aktuelle Lage schränkt er aber ein: "Aber eigentlich sollte man den Rohstoff nicht auch noch komplett wieder auslagern. Weil dann steht irgendwann die deutsche Halbleiterindustrie da und hat dann keine Wafer, wenn das alles kontrolliert wird. Weil eigentlich sind die Wafer so wie das Rohöl früher für die chemische Industrie. Man braucht die halt, diese Scheiben."

Das Management von Siltronic steht indes hinter dem geplanten Zusammenschluss. Zudem hat man sich mit Globalwafers auf eine Garantie für die deutschen Standorte sowie auf einen Kündigungsschutz bis Ende 2024 geeinigt. Schreitet die Bundesregierung ein, hat sie die Firma also gegen sich. Tut sie es nicht, wird Taiwans herausragende Stellung in der Mikrochipindustrie weiter gestärkt.

Welt der Mikrochips wird zum Schauplatz für die Weltpolitik

Derweil versucht auch das von der EU als strategischer Rivale eingestufte China, seine Abhängigkeit von ausländischer Chip-Technologie zu verringern. Ausgelöst durch die Entkopplungstendenzen der USA sei dabei zuletzt ein Strategiewechsel zu beobachten gewesen, so der China-Analyst Jost Wübbeke. Statt mit der Gießkanne werde gezielt da gefördert, wo das Land abhängig von US-Technologie sei.

"Der größte chinesische Chiphersteller kriegt dann eben relativ viel Geld von der chinesischen Regierung, um dann eben ein schickes Werk in Shanghai aufzubauen. Und auf der anderen Seite hat man dann andere Halbleiterunternehmen, die dann eben nicht mehr so unterstützt werden. Und langfristig kann sich das natürlich auszahlen. Und China kämpft da auch mit harten Bandagen und auch natürlich zum Teil unfairen industriepolitischen Praktiken, das darf man natürlich nicht vergessen."

Die kleine Welt der Mikrochips ist zum Schauplatz für große Weltpolitik geworden. Und Europa, das stark von seiner Autoindustrie abhängt, steckt mittendrin. Die Verfügbarkeit von Chips werde immer wichtiger, prognostiziert der Automobilexperte Arndt Ellinghorst: "Man muss in diesen Technologien – das gilt für alle Tech-Bereiche der Autoindustrie – muss viel stärker in Europa investiert werden. Wir brauchen die Kapazitäten, um die Lieferfähigkeit der Autoindustrie sicherzustellen. Und wir müssen die extremen Abhängigkeiten von asiatischen Zulieferketten reduzieren. Ansonsten wird das, was jetzt mit der Halbleiterthematik hochgekommen ist, noch in viel größerem Ausmaß in Zukunft wieder auftreten."

"Der größte chinesische Chiphersteller kriegt dann eben relativ viel Geld von der chinesischen Regierung, um dann eben ein schickes Werk in Shanghai aufzubauen. Und auf der anderen Seite hat man dann andere Halbleiterunternehmen, die dann eben nicht mehr so unterstützt werden. Und langfristig kann sich das natürlich auszahlen. Und China kämpft da auch mit harten Bandagen und auch natürlich zum Teil unfairen industriepolitischen Praktiken, das darf man natürlich nicht vergessen."

Die kleine Welt der Mikrochips ist zum Schauplatz für große Weltpolitik geworden. Und Europa, das stark von seiner Autoindustrie abhängt, steckt mittendrin. Die Verfügbarkeit von Chips werde immer wichtiger, prognostiziert der Automobilexperte Arndt Ellinghorst: "Man muss in diesen Technologien – das gilt für alle Tech-Bereiche der Autoindustrie – muss viel stärker in Europa investiert werden. Wir brauchen die Kapazitäten, um die Lieferfähigkeit der Autoindustrie sicherzustellen. Und wir müssen die extremen Abhängigkeiten von asiatischen Zulieferketten reduzieren. Ansonsten wird das, was jetzt mit der Halbleiterthematik hochgekommen ist, noch in viel größerem Ausmaß in Zukunft wieder auftreten."