Drei Worte, ein einfacher Satz. Doch über keinen anderen aus Angela Merkels Amtszeit als Bundeskanzlerin wurde mehr geschrieben und diskutiert. Dabei beschreibt „Wir schaffen das!“ gar kein konkretes politisches Handeln. Vielmehr ist es eine Äußerung zu „Haltung und Ziel“ im Umgang mit dem hohen Flüchtlingsaufkommen, wie Merkel es selbst 2016 einordnete.

Da hatte sich die Debatte um den Satz schon verselbstständigt und ist auch heute noch Gegenstand von Diskussionen. Darauf angesprochen, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz auf seiner Sommer-Pressekonferenz 2025: „Heute, zehn Jahre später, wissen wir, dass wir es in diesem Bereich, den sie damals meinte, offenkundig nicht geschafft haben.“

Motivation in schwieriger Lage

Es ist der 31. August 2015. Beherrschendes Thema der traditionellen Sommer-Pressekonferenz der Bundeskanzlerin ist die sich zuspitzende Situation von Flüchtlingen. Angela Merkel steht unter Druck. Schon seit dem Frühjahr steigt die Zahl der überwiegend aus Syrien kommenden Menschen stark an. Die Bundesregierung reagiert jedoch nur träge.

Merkel selbst wird von größeren Teilen der Öffentlichkeit zudem als „kaltherzig“ wahrgenommen. Insbesondere nach einem Bürgerdialog Ende Juli 2015, bei dem ein weinendes Mädchen ihren unsicheren Aufenthaltsstatus beklagte, Merkel aber betonte, dass nicht alle Geflüchteten in Deutschland bleiben könnten.

Anfang August kam es zu rechtsextremen Übergriffen auf Flüchtlingsunterkünfte. Es wurde von ihr erwartet, eine dieser Unterkünfte zu besuchen, was sie kurz vor der Pressekonferenz im sächsischen Heidenau auch tat. Dort wurde sie von Rechtsextremisten „wüst beschimpft“, ein Erlebnis, das sie als „sehr prägend“ empfand.

Mit diesem Vorlauf sagt Merkel in der Pressekonferenz: „Wir schaffen das. Und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden, muss daran gearbeitet werden.“

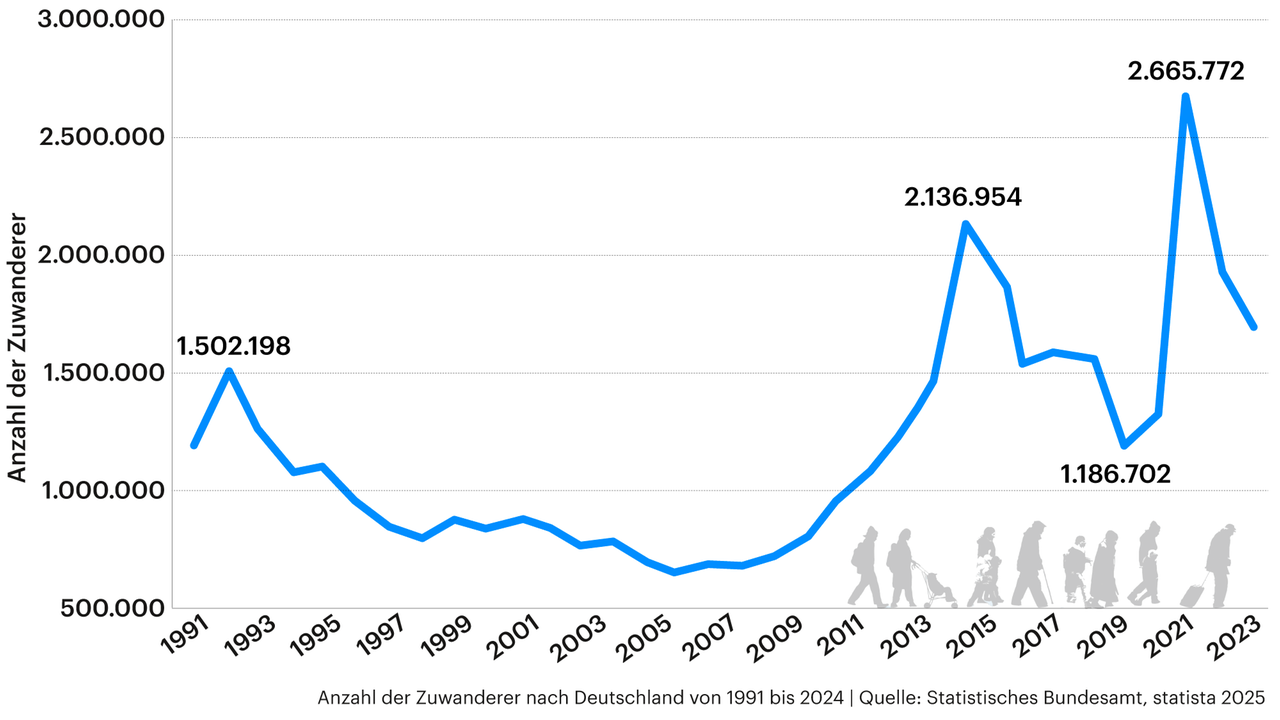

Die eigentlichen politischen Entscheidungen, die Merkels Amtszeit und Deutschland bis heute prägen, fallen erst später. In der Nacht auf den 5. September entscheiden Merkel und ihre Bundesregierung, eine große Gruppe syrischer Flüchtlinge, die sich von Budapest aus über Österreich in Richtung Deutschland auf den Weg gemacht hatte, aufzunehmen. Am 13. September 2015 wird entschieden, dass es generell keine Zurückweisungen an der deutschen Grenze geben wird. Bis zum Sommer 2016 kommen rund 1,4 Millionen Geflüchtete nach Deutschland, die meisten aus Syrien, dem Irak und Afghanistan.

Eine Bilanz in Zahlen

Es sind zig Statistiken, die sich mit dem Thema Migration und Integration beschäftigen. Sie können eine Ahnung davon geben, was „geschafft“ wurde und was nicht. Angesichts der unterschiedlichsten Dimensionen dieses Themas können sie jedoch auch nur einen Eindruck und kein perfektes Bild liefern.

Als zentral wird häufig die Integration in den Arbeitsmarkt betrachtet. Laut einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg (IAB) liegt die die Beschäftigungsquote von Geflüchteten, die 2015 nach Deutschland kamen, bei 64 Prozent. Das durchschnittliche Niveau in der Gesamtbevölkerung liegt bei 70 Prozent.

Mit 76 Prozent lag die Beschäftigungsquote geflüchteter Männer laut IAB vier Prozentpunkte über dem Durchschnitt der männlichen Bevölkerung in Deutschland. Bei Frauen betrug sie jedoch mit 35 Prozent nur die Hälfte des weiblichen Bevölkerungsdurchschnitts.

In der Bildung macht sich die Zuwanderung bemerkbar. Die Leistungen von Schülerinnen und Schülern in Deutschland sind rückläufig, Bildungsforscher sehen die Ursache auch in den immer heterogener werdenden Klassen. Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund hätten vor allem dann Probleme, wenn sie noch nicht gut genug deutsch sprechen.

Daran sind nicht allein die hohen Zuwanderungszahlen 2015/16 Schuld. Hinzu kamen auch über eine Million Ukrainerinnen und Ukrainer nach Deutschland in Folge des russischen Angriffs 2022, darunter rund 200.000 Schülerinnen und Schüler, die im deutschen Schulsystem aufgefangen werden mussten.

Wenn es nach Umfragen und Äußerungen rechtsextremer Parteien geht, ist Deutschland durch die Zuwanderung unsicherer geworden. Doch die Zahlen geben das nicht her: Die Gesamtzahl der Straftaten lag 2024 etwas unter dem Niveau von 2015. Ausländische Tatverdächtige werden für gut ein Drittel dieser Fälle verantwortlich gemacht, bei einem Bevölkerungsanteil von nur rund 15 Prozent. Jedoch lässt die Kriminalitätsstatistik nur sehr bedingt Rückschlüsse auf den Zusammenhang zwischen Zuwanderung und Kriminalität zu.

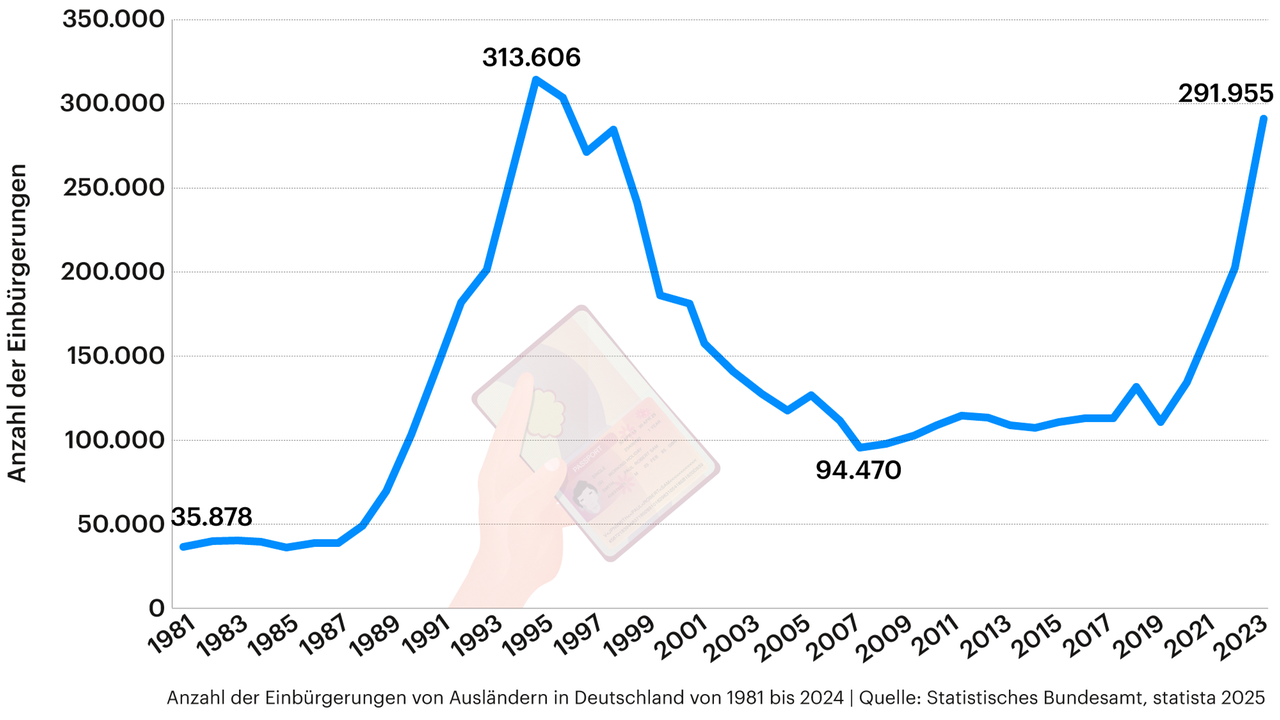

Ein Indiz für gelungene Integration ist die Zahl der Einbürgerungen. Geflüchtete müssen dafür ausreichende Sprachkenntnisse nachweisen, ihren eigenen Lebensunterhalt bestreiten und sich zu den freiheitlichen Grundwerten Deutschlands bekennen. 2024 wurden knapp 300.000 Menschen eingebürgert, die meisten davon aus Syrien.

Kurswechsel in der Migrationspolitiik

Die politische Stimmung in Deutschland hat sich seit 2015 durch den Einfluss multipler Krisen, wie der Corona-Pandemie, dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine, zwischenzeitlicher Energieknappheit und hoher Inflation stark verändert und ist zunehmend von Spannungen und Polarisierung geprägt.

Ein entscheidender Wendepunkt war die sogenannte Flüchtlingskrise. Die Entscheidung der damaligen Bundeskanzlerin, viele Geflüchtete aufzunehmen, löste eine tiefe gesellschaftliche Debatte aus. Merkels Satz „Wir schaffen das!“ ist bis heute Dreh- und Angelpunkt dieser Diskussion über Migration und Integration.

Gesellschaftlich zeigte ein Teil der Bevölkerung Solidarität, parallel entwickelte sich jedoch auch eine starke Gegenbewegung. Das führte zum Aufstieg der AfD, die von einer eurokritischen Randpartei zur größten Oppositionspartei im Bundestag wurde. Die Volksparteien CDU/CSU und SPD verloren dagegen kontinuierlich an Wählerbindung.

Die extreme Polarisierung beim Thema Migration führt Judith Kohlenberger von der Wirtschaftsuniversität Wien auf mehrere Faktoren zurück. Zentral sei die "Veränderungserschöpfung" in der Bevölkerung, die sich durch ständig aufeinanderfolgende Krisen von Euro-Rettung bis zur Corona-Pandemie eingestellt habe, meint die Migrationsforscherin.

In einer solchen Situation sei es für Parteien rechts der Mitte und autoritäre Kräfte ein Leichtes, sich auf dieses eine Thema – die Migration – zu fokussieren und "dort ganz simple Lösungen anzubieten, damit die Welt endlich wieder so wird, wie sie früher einmal war." Eine wirkmächtige Erzählung, betont Kohlenberger, aber ein leeres Versprechen.

In der Asyl- und Migrationspolitik verschärft sich der Kurs über die Jahre. Die Ampel-Koalition führte 2024 dauerhafte Grenzkontrollen ein. Die 2025 ins Amt gekommene Regierung von Bundeskanzler Merz (CDU) hat diese Maßnahme verlängert und Zurückweisungen eingeführt. Außerdem will sie Abschiebungen beschleunigen und diskutiert über die Kürzung von Sozialleistungen.

In der Bevölkerung befürwortet eine Mehrheit diesen Kurs: Anfang 2025 waren laut ARD-Deutschlandtrend knapp 70 Prozent der Meinung, Deutschland solle weniger Asylsuchende aufnehmen. Ähnlich hoch war die Zustimmung zu den EU-rechtlich umstrittenen Grenzkontrollen.

Merkel verteidigt ihre Haltung

„Eine Leerformel“ sei er beinahe geworden, ihr berühmter Satz „Wir schaffen das!“, sagte Angela Merkel schon 2016. Zunächst bemühte sie sich, ihn selbst einzuordnen, doch die drei Worte und die damit verbundene Haltung waren längst Gegenstand einer erbitterten Debatte.

Der Satz sei ihr oft „um die Ohren gehauen worden“, bemerkte sie anlässlich des evangelischen Kirchentags 2025. Rückblickend bilanziert Merkel: „Das ist ein Prozess, aber bis jetzt haben wir viel geschafft, und was noch zu tun ist, muss weiter getan werden.“ Sie bestritt zugleich, Deutschland überfordert zu haben: „Das glaube ich nicht. Deutschland ist ein starkes Land.“

Inhaltlich verteidigt die ehemalige Bundeskanzlerin ihre Worte und ihren Kurs in der Flüchtlingspolitik im Jahr 2015. Sie habe „keine Zweifel“ daran, dass sie wieder so entscheiden würde wie vor zehn Jahren, sagte Merkel in einem Interview für die ARD. Zugleich räumte sie ein, dass ihre Entscheidung polarisiert habe, die in Ungarn festsitzenden Flüchtlinge im Sommer 2015 in Deutschland aufzunehmen. Dadurch sei die AfD „sicherlich auch stärker geworden“, sagte die 71-Jährige, sie stehe aber zu ihrer Entscheidung.

jk