"Im Umgang mit Superlativen ist vorsichtig geboten, sie nutzen sich leicht ab." So fing die legendäre "Tagesthemen"-Moderation von Hanns-Joachim Friedrichs am Abend des Mauerfalls an. Keine Angst, ich will hier keinen Superlativ riskieren, aber ein klein wenig historisch ist mir doch zumute.

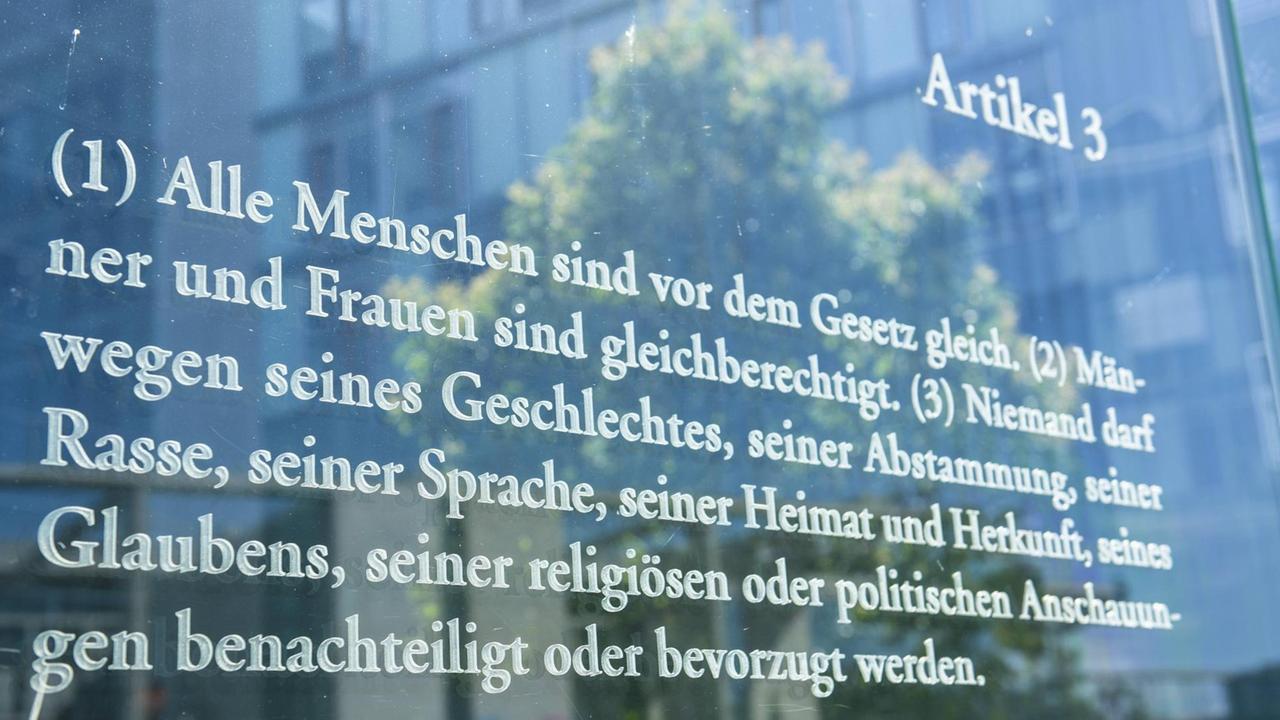

Warum ich den Juni 2020 für historisch halte: Es wird medial endlich über Rassismus geredet, über den in Amerika, aber auch über unseren eigenen hier in Deutschland.

Warum ich den Juni 2020 für historisch halte: Es wird medial endlich über Rassismus geredet, über den in Amerika, aber auch über unseren eigenen hier in Deutschland.

Es hat sich etwas geändert

Der gewaltsame Tod von Georg Floyd und die Proteste haben einen Druck bewirkt, dem sich die Berichterstattung schlecht entziehen kann. Und gerade weil Rassismus so ein Querschnittsthema ist, gibt es in jeder Sendung, in jedem Ressort Gelegenheit und Stoff, sich damit auseinanderzusetzen.

Ich bin nicht naiv: Diese mediale Beschäftigung wird auch wieder weniger werden, weil die Beharrungskräfte vielleicht abgenommen haben, aber nicht verschwunden sind – Rassismus ist eine Machtfrage, deshalb ist es so schwer, ihn loszuwerden.

Aber: Es hat sich etwas geändert. Der Tod von George Floyd und "Black Lives Matter" sind Stichworte, die wie #Metoo funktionieren: Man kann hinter das Wissen, für das sie stehen, nicht mehr zurück. Man kann die Realität von Rassismus nun nicht mehr abstreiten, kleinreden oder ignorieren. Oder zumindest: Man kann es nicht mehr so leicht tun wie davor.

Rassismusdebatte am Beispiel "Tagesspiegel"

Wie diese Veränderung aussieht, lässt sich beispielhaft an drei Beiträgen zeigen, die im Berliner "Tagesspiegel" erschienen.

Alle drei Texte handeln von der Bemerkung der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken, es gebe einen latenten Rassismus bei der deutschen Polizei. Für den hatte die Politikerin viele Widerspruch geerntet – was noch nicht heißen muss, dass sie Unrecht hatte. Siehe oben: Rassismus berührt Machtfragen, #Beharrungskräfte.

Im "Tagesspiegel" gab es nun zwei Kommentare von hochstehenden Journalisten des Hauses: Korrespondent im Parlamentsbüro der eine, Herausgeber der andere. Beide Texte führten aber nicht Zahlen, Argumente oder Geschichten ins Feld, warum die SPD-Chefin mit ihrer Äußerung angeblich so daneben lag. Sie versteckten sich hinter Politikbeobachterperspektiven.

Der eine erkannte in Eskens Worten einen großen Fehler, der alles kaputt mache, was die Partei sich in letzter Zeit aufgebaut habe ("Tagesspiegel"-Kommentar Hans Monath). Und als Esken sich noch einmal zurückhaltender geäußert hatte wegen des politischen und medialen Drucks, sinnierte der andere luftig übers Zurückrudern und Fehler-Eingestehen - in der Politik, wohlgemerkt ("Tagesspiegel"-Kommentar von Stephan-Andreas Casdorff).

Diaby: "Reflexhaften Reaktionen"

Aber dann erschien in der Sonntagsausgabe des "Tagesspiegel" ein großes Interview mit dem Bundestagsabgeordneten Karamba Diaby und der Landtagsvizepräsidentin von Schleswig-Holstein, Aminata Touré. Beide schwarz, beide von Rassismus betroffen.

Auf die Frage nach Eskens Satz antwortete Touré mit einer rhetorischen Frage: "Die Polizei ist Spiegelbild der Gesellschaft. Aber wenn wir über Rassismus sprechen, sollen Institutionen frei davon sein?" Und Diaby sagte: "Saskia Esken hat nicht die gesamte Polizei in Deutschland unter Generalverdacht gestellt. Mit den reflexhaften Reaktionen soll doch nur vom eigentlichen Problem abgelenkt werden."

Das war einerseits alles, was man zu den beiden gerade erwähnten Kommentaren im "Tagesspiegel" sagen konnte. Und andererseits ein Zeichen dafür, was sich geändert hat: Ein so großes Interview an zentraler Stelle in der Zeitung, bei dem die Erfahrungen nicht-weißer Menschen im Mittelpunkt stehen, hätte es früher nämlich nicht gegeben.