Vor genau 50 Jahren gab es in der bundesdeutschen Bildungspolitik vor allen Dingen eins: Erklärungsbedarf. Denn die Reform der gymnasialen Oberstufe, die im Sommer 1972 von den Bundesländern der BRD beschlossen wurde – und die im Prinzip bis heute gilt, war kompliziert. So benötigte Oberstudiendirektor Wolters vom Freiburger Kepler-Gymnasium damals genau eine Minute und sechs Sekunden, um im Südwestfunk darzulegen, wie denn die neue, reformierte Oberstufe funktionierte.

„Grundkurse werden zwei- bis vierstündig unterrichtet, und zwar je nach Fächern, im gesellschaftswissenschaftlichen Bereich durchgehend zweistündig, die Fremdsprachen vierstündig, Mathematik und Naturwissenschaften dreistündig, Deutsch ebenfalls. Die Leistungskurse sind generell zwei bis drei Stunden mehr, in Deutsch und Fremdsprachen und Mathematik sechsstündig, Gesellschaftswissenschaften, künstlerische Fächer und Naturwissenschaften jeweils fünf Stunden. Das also zunächst zur reinen Stundenzahl, nun also zum Didaktischen...“

„Grundkurse werden zwei- bis vierstündig unterrichtet, und zwar je nach Fächern, im gesellschaftswissenschaftlichen Bereich durchgehend zweistündig, die Fremdsprachen vierstündig, Mathematik und Naturwissenschaften dreistündig, Deutsch ebenfalls. Die Leistungskurse sind generell zwei bis drei Stunden mehr, in Deutsch und Fremdsprachen und Mathematik sechsstündig, Gesellschaftswissenschaften, künstlerische Fächer und Naturwissenschaften jeweils fünf Stunden. Das also zunächst zur reinen Stundenzahl, nun also zum Didaktischen...“

Kompletter Systemwechsel auf dem Weg zum Abitur

Und so weiter… Klingt kompliziert? Das war es auch, schließlich ging es um nicht weniger als einen kompletten Systemwechsel auf dem Weg zum Abitur. Wo zuvor alle Schülerinnen und Schüler einen zu großen Teilen standardisierten Lehrplan abarbeiten mussten, sollten in Zukunft das individuelle Interesse und die persönliche Neigung im Mittelpunkt stehen. Bildungspolitik galt damals als Schlüssel zur gesellschaftlichen Entwicklung. Willy Brandt, seit 1969 Bundeskanzler, hatte das in seiner ersten Regierungserklärung so ausgedrückt:

„Wir dürfen keine Gesellschaft der verkümmerten Talente werden. Jeder muss seine Fähigkeiten entwickeln können. Dabei gilt es insbesondere, das immer noch bestehende Bildungsgefälle zwischen Stadt und Land abzubauen. Ich bin sicher, dass wir auf diese Weise beträchtliche Leistungsreserven unserer Gesellschaft mobilisieren und die Chancen jedes Einzelnen verbessern können.“

„Wir dürfen keine Gesellschaft der verkümmerten Talente werden. Jeder muss seine Fähigkeiten entwickeln können. Dabei gilt es insbesondere, das immer noch bestehende Bildungsgefälle zwischen Stadt und Land abzubauen. Ich bin sicher, dass wir auf diese Weise beträchtliche Leistungsreserven unserer Gesellschaft mobilisieren und die Chancen jedes Einzelnen verbessern können.“

Der CDU-Politiker Bernhard Vogel war seit 1967 Kultusminister in Rheinland-Pfalz gewesen und hatte die Schulreform mit vorbereitet. Er erklärte die Neuerungen seinerseits so, „ ... dass wir von den bisherigen starren Klassen in der Oberstufe der Gymnasien wegkommen zu einem Unterricht in Gruppen und in gewählten Fachbereichen. Er ist so angelegt, dass der Schüler, der ja in diesem Alter zum jungen Erwachsenen wird, wesentlich stärker die Auswahlmöglichkeit der Fächer hat, dass er sich stärker als bisher Schwerpunkte als Vorbereitung des nachfolgenden Studiums suchen kann.“

Die Idee vom „Mindestmaß an Wissen“

Andererseits: Eine allzu große Liberalisierung bei der Fächerauswahl sollte es auch nicht geben. Deshalb entwickelten die Ministerinnen und Minister jede Menge Kriterien, die auf dem Weg durch die Oberstufe zu erfüllen waren:

„Allerdings ist er auch so angelegt, dass diese Wahlfreiheit nicht unbegrenzt besteht. Sondern dass ein gewisses Mindestmaß an Wissen jeder erwerben muss, gleich welche Spezialisierung - ob mehr im musischen, mehr im mathematischen, naturwissenschaftlichen oder mehr im sprachlichen Bereich - erwünscht.“

Ein Mindestmaß an Wissen – wie sollte das aussehen? Mit der angestrebten Balance zwischen Wahlfreiheit und verbindlichen Inhalten für alle trat einer der Grundkonflikte der Oberstufenreform 1972 sofort zu Tage. Der damalige Schülersprecher des Freiburger Kepler-Gymnasiums jedenfalls war mit den Wahlmöglichkeiten nicht zufrieden:

„Nein, die reichen nicht aus, weil einige Fächerkombinationen von vornherein nicht möglich sind. Zum Beispiel ist es nicht möglich, Deutsch und Musik oder Musik und Kunst oder Deutsch und Geschichte, Deutsch und Sozialkunde zu kombinieren, weil man sagt, diese Fächer seien zu leicht und ein Schüler mit Deutsch und Sozialkunde beispielsweise mache ein leichteres Abitur als ein Schüler mit Chemie und Physik. Unserer Meinung nach liegt hier eine Diskriminierung einzelner Fächer vor, die einfach in diesem Reformmodell keinen Platz haben dürfte.“

Schulleiter Wolters hielt dagegen: „Es sind also gewisse Einschränkungen in diesem Modell, die dadurch gegeben sind, dass der erste Leistungskurs entweder eine Fremdsprache oder Mathematik oder eine Naturwissenschaft sein muss. Dadurch würde sich also die Kombination, jetzt zum Beispiel Deutsch und Geschichte, ausschließen.“

Der Bildungsforscher Klaus Klemm steckte damals, 1972, noch in den Anfängen seiner wissenschaftlichen Karriere. Im Rückblick, sagt er, sei die Oberstufenreform einem guten und sinnvollen Grundgedanken gefolgt.

„Inhaltlich ging es wohl vor allen Dingen darum, den jungen Leuten in der gymnasialen Oberstufe mehr Möglichkeiten der individuellen Schwerpunktsetzung zu bieten und auch mit Blick auf die Hochschulen – von den Hochschulen auch vielfach eingefordert – den Hochschulen junge Leute, ich sag mal in Anführungsstrichen: anzuliefern, die, wenn sie ein Studium der Mathematik aufgriffen, im gymnasialen Oberstufenunterricht mehr als die Standardmathematik gelernt hatten. Oder der Germanist von Morgen sollte schon in der Oberstufe in intensiven Kursen mit Literatur vertraut gemacht worden sein.“

„Nein, die reichen nicht aus, weil einige Fächerkombinationen von vornherein nicht möglich sind. Zum Beispiel ist es nicht möglich, Deutsch und Musik oder Musik und Kunst oder Deutsch und Geschichte, Deutsch und Sozialkunde zu kombinieren, weil man sagt, diese Fächer seien zu leicht und ein Schüler mit Deutsch und Sozialkunde beispielsweise mache ein leichteres Abitur als ein Schüler mit Chemie und Physik. Unserer Meinung nach liegt hier eine Diskriminierung einzelner Fächer vor, die einfach in diesem Reformmodell keinen Platz haben dürfte.“

Schulleiter Wolters hielt dagegen: „Es sind also gewisse Einschränkungen in diesem Modell, die dadurch gegeben sind, dass der erste Leistungskurs entweder eine Fremdsprache oder Mathematik oder eine Naturwissenschaft sein muss. Dadurch würde sich also die Kombination, jetzt zum Beispiel Deutsch und Geschichte, ausschließen.“

Der Bildungsforscher Klaus Klemm steckte damals, 1972, noch in den Anfängen seiner wissenschaftlichen Karriere. Im Rückblick, sagt er, sei die Oberstufenreform einem guten und sinnvollen Grundgedanken gefolgt.

„Inhaltlich ging es wohl vor allen Dingen darum, den jungen Leuten in der gymnasialen Oberstufe mehr Möglichkeiten der individuellen Schwerpunktsetzung zu bieten und auch mit Blick auf die Hochschulen – von den Hochschulen auch vielfach eingefordert – den Hochschulen junge Leute, ich sag mal in Anführungsstrichen: anzuliefern, die, wenn sie ein Studium der Mathematik aufgriffen, im gymnasialen Oberstufenunterricht mehr als die Standardmathematik gelernt hatten. Oder der Germanist von Morgen sollte schon in der Oberstufe in intensiven Kursen mit Literatur vertraut gemacht worden sein.“

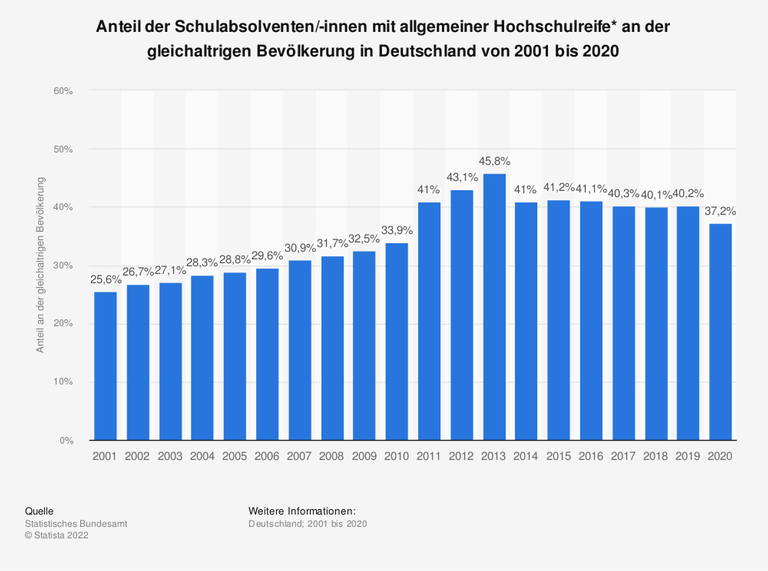

Mehr Förderung benachteiligter Kinder

Das entsprach dem Geist der damaligen Zeit: die Öffnung der Schulen und Hochschulen für möglichst viele Kinder auch aus benachteiligten Regionen und Familien war das erklärte politische Ziel jener Jahre. Da passte die angestrebte bessere Verzahnung zwischen Schule und Hochschule gut ins Programm:

„Das Grundprinzip finde ich nicht falsch. Es ist aber aus verschiedenen Gründen konterkariert worden. Ich nehme mal einen: Dadurch, dass das Ganze in die Zeit reinfiel, wo immer mehr junge Leute in die Hochschulen wollten, wo dann so etwas wie ein Numerus clausus nicht nur in Medizin, sondern in größeren Fächern sich ausbreitete und wo alle wussten: für den Numerus clausus zählt meine Abi-Note, da kam dann hinzu, dass Leute nicht unbedingt die Fächer sich wählten, die ihren späteren Studienwünschen und späteren Berufswünschen nahekamen.“

Stattdessen entschieden sich viele Schülerinnen und Schüler für vermeintlich leichtere Fächer in der Oberstufe, um damit eine bessere Abitur-Durchschnittsnote zu erreichen. Andrea Schwermer kümmert sich bei der Kultusministerkonferenz in Berlin um die gymnasiale Oberstufe und das Abitur. Sie sagt: Was heute für Abiturienten selbstverständlich ist, war damals eine Revolution: Der gemeinsame Klassenverband wurde abgeschafft.

Das ist vielleicht ein bisschen unglücklich, dass da das Wörtchen gymnasial vorne noch drinsteckt. Aber die gymnasiale Oberstufe an Gesamtschulen ist genau dieselbe wie an Gymnasien. Also von der Struktur. Und die Schülerinnen und Schüler müssen genauso diese Bedingungen erfüllen, die da drin sind.

Andrea Schwermer, Kultusministerkonferenz Berlin

Und auch der Fächerkanon habe sich dadurch verändert, sagt Andrea Schwermer. Sprachen wie Latein wurden zurückgedrängt, andere Fächer gewannen an Bedeutung: „Gab es früher Hauptfächer, Nebenfächer, so sind doch jetzt diese Fächer in den Kursen doch alle ziemlich gleichberechtigt. Auch ein Fach, das vielleicht früher als Nebenfach gegolten hat, wie vielleicht Geschichte, Erdkunde und so weiter, kann beispielsweise als Leistungskursfach gewählt werden. Also auch nachher bei der Berechnung der Abiturnoten und so weiter haben alle Fächer das gleiche Gewicht.“

Dabei gilt die 1972 eingeführte Verordnung für die gymnasiale Oberstufe für alle Schulformen, an denen Schülerinnen und Schüler das Abitur erwerben können: „Das ist vielleicht ein bisschen unglücklich, dass da das Wörtchen gymnasial vorne noch drinsteckt. Aber die gymnasiale Oberstufe an Gesamtschulen ist genau dieselbe wie an Gymnasien. Also von der Struktur. Und die Schülerinnen und Schüler müssen genauso diese Bedingungen erfüllen, die da drin sind.“

Dabei gilt die 1972 eingeführte Verordnung für die gymnasiale Oberstufe für alle Schulformen, an denen Schülerinnen und Schüler das Abitur erwerben können: „Das ist vielleicht ein bisschen unglücklich, dass da das Wörtchen gymnasial vorne noch drinsteckt. Aber die gymnasiale Oberstufe an Gesamtschulen ist genau dieselbe wie an Gymnasien. Also von der Struktur. Und die Schülerinnen und Schüler müssen genauso diese Bedingungen erfüllen, die da drin sind.“

Kritik am System der Oberstufe

Tatsächlich gilt die vor 50 Jahren eingeführte Grundstruktur bis heute. Und viele Bildungsexpertinnen und -experten sind ganz grundsätzlich mit ihr einverstanden. Trotzdem gibt es auch Kritik. Susanne Lin-Klitzing ist seit 2017 Bundesvorsitzende des Deutschen Philologenverbands, der unter anderem die Interessen von Lehrkräften an Gymnasien vertritt. Vor allem die Wahlfreiheit von Schülerinnen und Schülern sei eine wichtige Errungenschaft gewesen, sagt sie. Aber:

„Mit der damaligen Rigidität, die Grundkurse auf zwei Stunden sozusagen zu schrumpfen, aber die Leistungskurse auf sechs Stunden zu setzen, sind wir nicht einverstanden gewesen. Für die Grundkurse ist es eigentlich zu wenig Zeit und wir wollten immer auch, dass die Basiskompetenzen in Deutsch, Mathe und Fremdsprache in einem adäquaten Maße gesichert sind.“

„Mit der damaligen Rigidität, die Grundkurse auf zwei Stunden sozusagen zu schrumpfen, aber die Leistungskurse auf sechs Stunden zu setzen, sind wir nicht einverstanden gewesen. Für die Grundkurse ist es eigentlich zu wenig Zeit und wir wollten immer auch, dass die Basiskompetenzen in Deutsch, Mathe und Fremdsprache in einem adäquaten Maße gesichert sind.“

Die Länder aber nutzten die Vorgaben der Reform erst einmal, um sich schulpolitisch zu profilieren und eigene Akzente zu setzen. So gab es etwa in Rheinland-Pfalz das sogenannte Mainzer Modell mit einem eigenen Fächerverteilungsplan für die Oberstufe, bei dem die Schülerinnen und Schüler drei statt zwei Leistungskurse wählen mussten, von denen sie den mit der schlechtesten Note dann aber später zu einem Grundkurs zurückstufen konnten. Und in Nordrhein-Westfalen wurde eine sogenannte Kollegstufe eingeführt, zur Verbindung von allgemeinbildenden und berufsbildenden Kursen in einer gemeinsamen Oberstufe.

Dieser Experimentierphase in den 70er-Jahren folgte allerdings bald Ernüchterung. So erklärte das hessische Verfassungsgericht die Neuordnung im Jahr 1982 für verfassungswidrig. Weitere Reformen mussten her – und damit war das Grundmuster des schulpolitischen Flickenteppichs, wie wir ihn heute in den 16 Bundesländern beobachten können, vorgezeichnet. Zu den Reformen der Reform gehörte beispielsweise Mitte der 1990er-Jahre die Entscheidung, die Fächer Deutsch und Mathematik im Abitur wieder zu stärken. Das sei eine richtige Korrektur der Beschlüsse von 1972 gewesen, sagt Susanne Lin-Klitzing vom Philologenverband.

„Der Anspruch damals war tatsächlich die Gleichwertigkeit aller Fächer. Und das ist so nicht gelungen. Aus unserer Perspektive ist das aber auch in Ordnung so, weil es nachweislich empirisch ja so ist, dass Studierfähigkeit ganz stark eben auch mit Deutsch, Mathe und Fremdsprachen zusammenhängt. Und von daher ist so eine verpflichtende Einbringung von Deutsch, Mathe und Fremdsprache eine sinnvolle Regelung, die aber nicht bedeuten muss, dass man eben Leistungskurse nur aus diesen Fächern wählen könnte. Aber Deutsch, Mathe, Fremdsprache müssen schon eine privilegierte Position im Rahmen der gymnasialen Oberstufe behalten.“

Die Situation nach der Wiedervereinigung

Neue Impulse erhielt die Diskussion um die richtige Gestaltung der Oberstufe auch durch die Wiedervereinigung 1990. Denn da kamen plötzlich Modelle auf den Tisch, die es in der alten BRD zuvor schlicht nicht gegeben hatte, erinnert sich Andrea Schwermer von der Kultusministerkonferenz.

„In der DDR damals wurde das Abitur nach zwölf Jahren erworben, in den westlichen Ländern nach 13 Jahren. Und da war die Frage, was macht man da? Da ist dann in der Oberstufenvereinbarung auch ein Passus hineingekommen, dass unter bestimmten Bedingungen, nämlich wenn man eine gewisse Stundenzahl, Wochenstundenzahl von Klasse fünf bis zum Abitur erreicht, auch ein Abitur nach acht Jahren Gymnasium ablegen kann. Was dann eine Folgewirkung hatte, dass zunächst einmal fast sämtliche westlichen Länder auch auf acht Jahre gegangen sind. Im Moment geht der Weg wieder zurück in vielen Ländern.“

Die Familie Ruffen aus Köln hat diesen doppelten Wechsel hautnah miterlebt. Drei Kinder haben das Gymnasium besucht, der jüngste Sohn Emil will demnächst Abitur machen. Stefanie Ruffen erlebte die Reformen dabei nicht nur als Mutter, sondern auch als Kommunalpolitikerin, die sich für die FDP in der Schulpolitik engagiert. Die Einführung von G8, also dem Abitur nach acht Gymnasialjahren, hätte man deutlich besser gestalten können, sagt sie: „Ich fand’s halt insofern schade, dass G8 nicht richtig gemacht wurde. Man kann nicht sagen, ich nehme ein Schuljahr weg – und ändert dann nichts am Lehrplan“.

„In der DDR damals wurde das Abitur nach zwölf Jahren erworben, in den westlichen Ländern nach 13 Jahren. Und da war die Frage, was macht man da? Da ist dann in der Oberstufenvereinbarung auch ein Passus hineingekommen, dass unter bestimmten Bedingungen, nämlich wenn man eine gewisse Stundenzahl, Wochenstundenzahl von Klasse fünf bis zum Abitur erreicht, auch ein Abitur nach acht Jahren Gymnasium ablegen kann. Was dann eine Folgewirkung hatte, dass zunächst einmal fast sämtliche westlichen Länder auch auf acht Jahre gegangen sind. Im Moment geht der Weg wieder zurück in vielen Ländern.“

Die Familie Ruffen aus Köln hat diesen doppelten Wechsel hautnah miterlebt. Drei Kinder haben das Gymnasium besucht, der jüngste Sohn Emil will demnächst Abitur machen. Stefanie Ruffen erlebte die Reformen dabei nicht nur als Mutter, sondern auch als Kommunalpolitikerin, die sich für die FDP in der Schulpolitik engagiert. Die Einführung von G8, also dem Abitur nach acht Gymnasialjahren, hätte man deutlich besser gestalten können, sagt sie: „Ich fand’s halt insofern schade, dass G8 nicht richtig gemacht wurde. Man kann nicht sagen, ich nehme ein Schuljahr weg – und ändert dann nichts am Lehrplan“.

Aus ihrer kommunalpolitischen Arbeit weiß sie allerdings auch, wie schwierig Veränderungen im Bildungssystem umzusetzen sind: „Die Schulpolitik ist keine dankbare Aufgabe, weil: Gemeckert wird immer. Das polarisiert so unglaublich. Und im Grunde genommen müsste man wirklich mal ganz neu denken und ganz von vorne denken. Aber da müssten halt auch alle mitmachen, und ich fürchte, das ist so verkrustet – da kann man von träumen.“

Und manche Dinge im Alltag der Oberstufenschüler erinnern sehr an die Zeit vor 50 Jahren. Etwa dann, wenn Emil Ruffen über die Wahlmöglichkeiten bei den Leistungskursen erzählt – kurz LK:

Und manche Dinge im Alltag der Oberstufenschüler erinnern sehr an die Zeit vor 50 Jahren. Etwa dann, wenn Emil Ruffen über die Wahlmöglichkeiten bei den Leistungskursen erzählt – kurz LK:

„Also, ich hab’ Sport-LK und Mathe-LK, und durch Sport-LK, was nirgendwo einsortiert werden konnte in Themenfelder, musste ich dann ein Hauptfach nehmen, das heißt Mathe, Deutsch, Englisch oder irgendwas, deswegen musste ich mich halt für Mathe entscheiden und das war halt das einzige, was mich so richtig gestört hat. Und dass zwei oder drei meiner Wahlen, also ersten LK-Wahlen, wurden sogar abgelehnt mehr oder weniger, weil einfach zu wenige Leute das genommen haben.“

Die Frage, welche Fächer wie kombiniert werden können und welche Kenntnisse verpflichtender Teil des Abiturs sein sollen, sei die Kernfrage aller Diskussionen um die Oberstufe, sagt Andrea Schwermer von der Kultusministerkonferenz. Deshalb wurde in den vergangenen Jahrzehnten auch immer wieder über die Gewichtung von Leistungskursen und Nebenfächern gestritten.

„Dann ist eine Zeit gekommen, wo die Zahl der Leistungskurse, die ja 1972 auf zwei festgelegt worden war, auch nach oben geöffnet worden ist, bis hin zu, dass wir bis vor kurzem Länder hatten, die sechs Kurse auf erhöhtem Niveau hießen, also diese Leistungskurse angeboten haben. Auch das haben wir jetzt wieder, oder sind dort wieder dabei zurückzufahren, weil sich durch manche Veränderungen die Oberstufenverordnungen der Länder doch etwas weit auseinanderentwickelt haben und man jetzt versucht, das wieder ein wenig einheitlicher zu gestalten, weil ja das alles Auswirkungen auch auf die Abiturdurchschnittsnote hat, die wiederum mitentscheidend oder wenn nicht sogar entscheidend ist für die Zulassung zu zulassungsbeschränkten Studiengängen.“

Die Frage, welche Fächer wie kombiniert werden können und welche Kenntnisse verpflichtender Teil des Abiturs sein sollen, sei die Kernfrage aller Diskussionen um die Oberstufe, sagt Andrea Schwermer von der Kultusministerkonferenz. Deshalb wurde in den vergangenen Jahrzehnten auch immer wieder über die Gewichtung von Leistungskursen und Nebenfächern gestritten.

„Dann ist eine Zeit gekommen, wo die Zahl der Leistungskurse, die ja 1972 auf zwei festgelegt worden war, auch nach oben geöffnet worden ist, bis hin zu, dass wir bis vor kurzem Länder hatten, die sechs Kurse auf erhöhtem Niveau hießen, also diese Leistungskurse angeboten haben. Auch das haben wir jetzt wieder, oder sind dort wieder dabei zurückzufahren, weil sich durch manche Veränderungen die Oberstufenverordnungen der Länder doch etwas weit auseinanderentwickelt haben und man jetzt versucht, das wieder ein wenig einheitlicher zu gestalten, weil ja das alles Auswirkungen auch auf die Abiturdurchschnittsnote hat, die wiederum mitentscheidend oder wenn nicht sogar entscheidend ist für die Zulassung zu zulassungsbeschränkten Studiengängen.“

Wie kann das Abitur bundesweit vergleichbar bleiben?

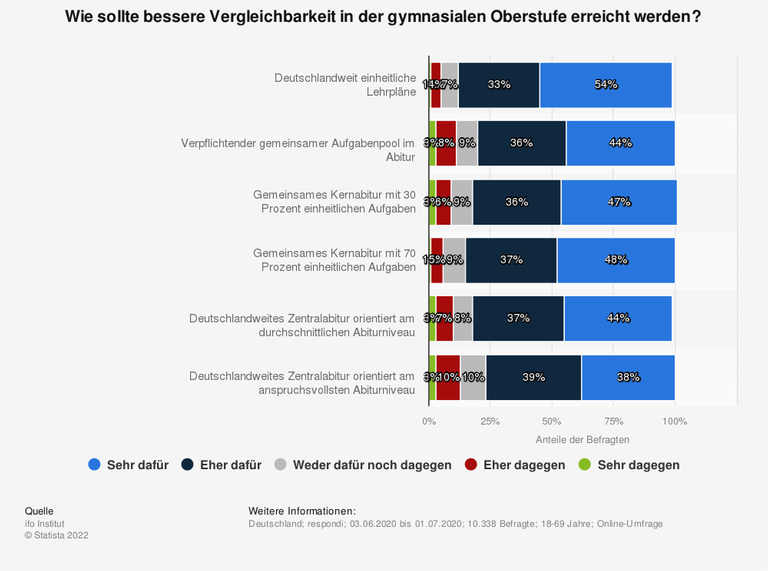

Dahinter steht, auch hier wieder, die Überlegung, wie sich bei aller gewünschten Individualisierung das Abitur in den 16 Bundesländern so gestalten lässt, dass es vergleichbar bleibt.

„Das ist immer so eine Frage: Inwieweit ist da eine Vergleichbarkeit da und wie weit kann man da gehen? Daran arbeiten wir eigentlich auch seit Jahren, da Oberstufen jedenfalls, was so Strukturen und Rahmenvorgaben betrifft, wieder ein bisschen weiter zusammenzubringen. Da sind wir auch schon ein ganzes Stückchen weiter. (...) Aber diese Diskussion wird nicht abreißen. Wobei man auch sagen muss, dass eine absolute Gleichheit und Vergleichbarkeit eigentlich auch gar nicht zu erzielen ist. Das liegt auch in der Natur der Sache. Es sind zu viele Leute auch am Zustandekommen eines Abiturs oder einer Abiturnote beteiligt.“

Und die Debatte müsse weitergehen, sagt Susanne Lin-Klitzing. Denn die Schule müsse auch Inhalte vermitteln, die im Stundenplan bislang noch gar nicht vorgesehen sind.

„Was man feststellen kann, ist, dass trotz dieser Fokussierung auf Formales und Bildungsstandards die inhaltliche Weiterentwicklung eher stehengeblieben ist, also zum Beispiel jetzt auch für das Fach Chemie, das ist eigentlich inhaltlich 1950 stehengeblieben. Wir brauchen ein solides Fundament, aber wir müssen auch nach vorne gucken, dass auch solche Bereiche wie beispielsweise Nanotechnologie mit aufgenommen werden sollten in den Unterricht oder im Bereich der Physik durchaus auch die Quantentechnologie noch mal angesprochen werden kann.“

Ist es also nach 50 Jahren Zeit für eine neue Oberstufenreform? Für einen neuen, großen Wurf mit Veränderungen, die auf die kommenden 50 Jahre zielen? Bildungsforscher Klaus Klemm winkt ab: „Also, generell bin ich über die Jahre, die ich in dem Bereich arbeite, bei dem Stichwort großer Wurf skeptisch geworden. Ich denke, dass man bestimmte Dinge korrigieren muss. Aber wenn man mich jetzt beauftragen würde, eine Skizze eines großen Wurfs zu machen, wäre ich ziemlich ratlos.“

Ist es also nach 50 Jahren Zeit für eine neue Oberstufenreform? Für einen neuen, großen Wurf mit Veränderungen, die auf die kommenden 50 Jahre zielen? Bildungsforscher Klaus Klemm winkt ab: „Also, generell bin ich über die Jahre, die ich in dem Bereich arbeite, bei dem Stichwort großer Wurf skeptisch geworden. Ich denke, dass man bestimmte Dinge korrigieren muss. Aber wenn man mich jetzt beauftragen würde, eine Skizze eines großen Wurfs zu machen, wäre ich ziemlich ratlos.“

Der Grund sei die riesige Komplexität des Bildungssystems mit 16 Bundesländern, die jeweils ihre eigene Prägung der Oberstufe umgesetzt haben. Trotzdem sieht Klemm auch Gründe zur Zuversicht.

„Also, die Tendenz, ein Kerncurriculum für alle zu reinstallieren, die halte ich nicht für falsch. Zu sagen, jetzt zurückzudrehen wieder wie damals und zu sagen, wir haben 12 oder 13 Fächer oder was, da müssen überall in der Republik, müssen alle das Gleiche lernen, das finde ich keinen zu empfehlenden Weg. Aber dafür zu sorgen, dass bestimmte Kompetenzen, dazu gehört sicher eine der lebenden Fremdsprachen, dass bestimmte Kompetenzen eigentlich für alle, die die Studienberechtigung erwerben wollen, nötig ist, das halte ich für ein sinnvolles Ziel.“

Und deshalb müsse und werde die Diskussion über die gymnasiale Oberstufe weitergehen, sagt Andrea Schwermer, die das Thema bei der Kultusministerkonferenz schon seit mehr als 20 Jahren betreut.

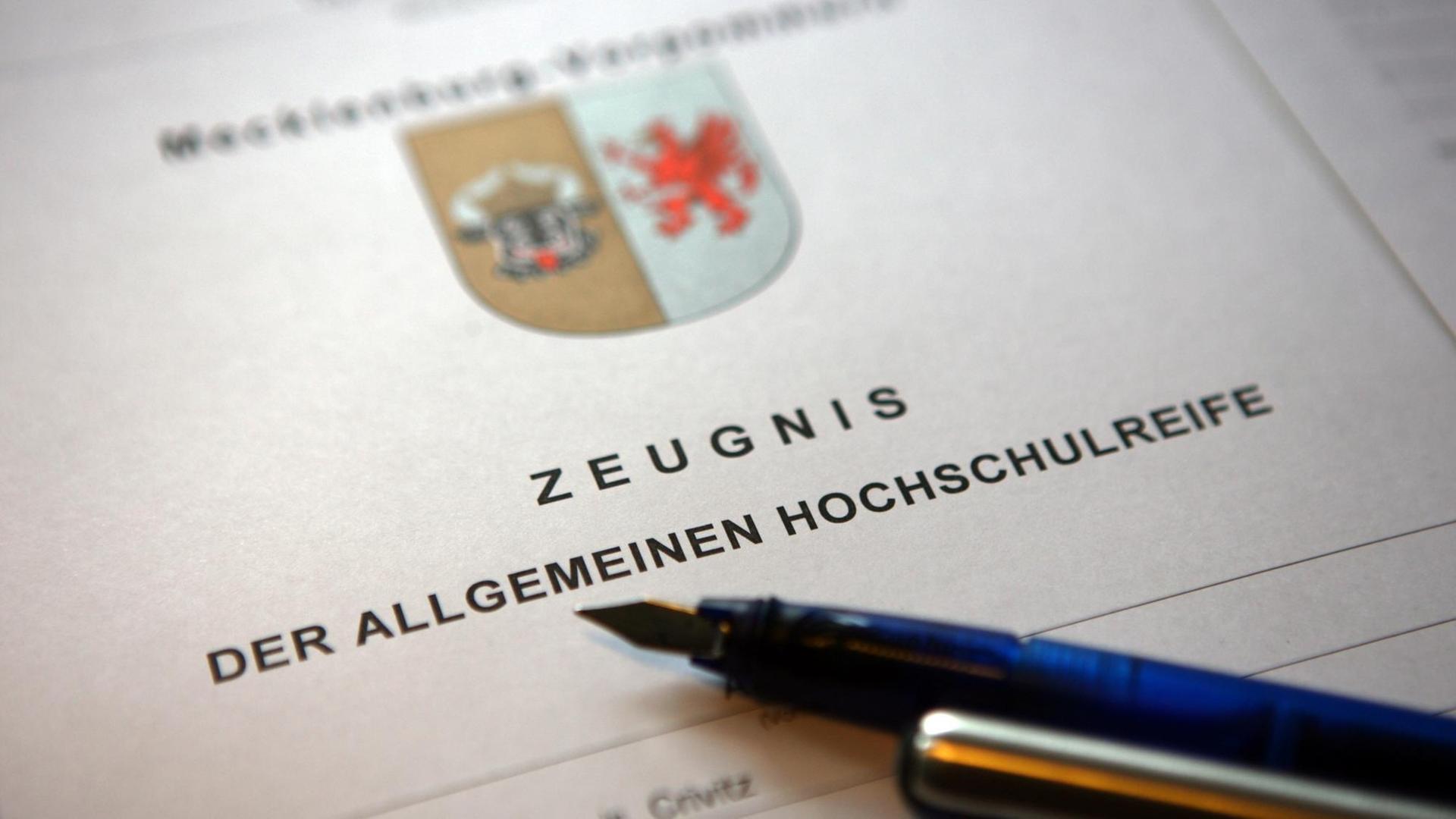

„Es gibt dann zwischendurch mal so ein, zwei, drei Jahre, die ein bisschen ruhiger sind, wo man sich dann auch über bestimmte Entwicklungen in Ländern oder so austauscht. Aber immer wieder gibt es Veränderungen an der Vereinbarung, auch an den Rahmenbedingungen, weil eben einzelne Bundesländer dann auch in ihrem Land vielleicht eine Reform angehen wollen. Und sie müssen sich dann aber der Zustimmung der anderen Länder versichern, denn sie können nicht einfach irgendetwas machen, was dann sagen wir mal völlig von unserer Oberstufenvereinbarung, die wir haben, von den Rahmenvorgaben abweicht. Dann würden sie die Anerkennung der Zeugnisse gefährden.“

Und weil es nie zu einem Stillstand kommt und stets neue Fragen aufgeworfen werden, wird es auch immer neue Abstimmungsprozesse zwischen den Ländern geben. Egal, ob es um Inhalte, die Dauer der gymnasialen Oberstufe oder die Vergleichbarkeit geht.

„Also, die Tendenz, ein Kerncurriculum für alle zu reinstallieren, die halte ich nicht für falsch. Zu sagen, jetzt zurückzudrehen wieder wie damals und zu sagen, wir haben 12 oder 13 Fächer oder was, da müssen überall in der Republik, müssen alle das Gleiche lernen, das finde ich keinen zu empfehlenden Weg. Aber dafür zu sorgen, dass bestimmte Kompetenzen, dazu gehört sicher eine der lebenden Fremdsprachen, dass bestimmte Kompetenzen eigentlich für alle, die die Studienberechtigung erwerben wollen, nötig ist, das halte ich für ein sinnvolles Ziel.“

Und deshalb müsse und werde die Diskussion über die gymnasiale Oberstufe weitergehen, sagt Andrea Schwermer, die das Thema bei der Kultusministerkonferenz schon seit mehr als 20 Jahren betreut.

„Es gibt dann zwischendurch mal so ein, zwei, drei Jahre, die ein bisschen ruhiger sind, wo man sich dann auch über bestimmte Entwicklungen in Ländern oder so austauscht. Aber immer wieder gibt es Veränderungen an der Vereinbarung, auch an den Rahmenbedingungen, weil eben einzelne Bundesländer dann auch in ihrem Land vielleicht eine Reform angehen wollen. Und sie müssen sich dann aber der Zustimmung der anderen Länder versichern, denn sie können nicht einfach irgendetwas machen, was dann sagen wir mal völlig von unserer Oberstufenvereinbarung, die wir haben, von den Rahmenvorgaben abweicht. Dann würden sie die Anerkennung der Zeugnisse gefährden.“

Und weil es nie zu einem Stillstand kommt und stets neue Fragen aufgeworfen werden, wird es auch immer neue Abstimmungsprozesse zwischen den Ländern geben. Egal, ob es um Inhalte, die Dauer der gymnasialen Oberstufe oder die Vergleichbarkeit geht.

![Hunderte von Helfern versuchen am 3.6.1998 im Wrack des verunglückten ICE 884 bei Eschede in der Nähe von Celle, Opfer des Zugunglücks zu bergen. Der Intercity-Express "Wilhelm Conrad Röntgen" von München nach Hamburg war mit etwa Tempo 200 gegen eine Brücke geprallt, die dabei zerfetzt wurde. Die Zahl der Todesopfer könnte auf weit über 100 steigen. Diese Schätzung nannte die Einsatzleitung der Rettungskräfte am Abend im Gespräch mit Bundesverkehrsminister Wissmann. Möglicherweise sind unter den noch nicht geborgenen Toten auch Kinder aus zwei Schulklassen. Rund 300 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Es handelt sich um das schwerste Zugunglück in Deutschland seit 20 Jahren. [dpabilderarchiv] Hunderte von Helfern versuchen am 3.6.1998 im Wrack des verunglückten ICE 884 bei Eschede in der Nähe von Celle, Opfer des Zugunglücks zu bergen. Der Intercity-Express "Wilhelm Conrad Röntgen" von München nach Hamburg war mit etwa Tempo 200 gegen eine Brücke geprallt, die dabei zerfetzt wurde. Die Zahl der Todesopfer könnte auf weit über 100 steigen. Diese Schätzung nannte die Einsatzleitung der Rettungskräfte am Abend im Gespräch mit Bundesverkehrsminister Wissmann. Möglicherweise sind unter den noch nicht geborgenen Toten auch Kinder aus zwei Schulklassen. Rund 300 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Es handelt sich um das schwerste Zugunglück in Deutschland seit 20 Jahren. [dpabilderarchiv]](https://bilder.deutschlandfunk.de/7b/1c/99/87/7b1c9987-85ad-48de-a9ef-d7cc27234184/eschede-ice-zugunglueck-100-1920x1080.jpg)