Eigentlich hat Roger Mahler allen Grund zur Freude: Wenn der Logistikexperte und Güterzug-Lobbyist beim Netzwerk Europäischer Eisenbahnen von seiner Arbeitsstelle in Hamburg nach Berlin reisen muss, hat er freie Auswahl: Bis zu 60 Züge, so meldet es die Deutsche Bahn, verkehren seit Dezember vergangenen Jahres täglich zwischen den beiden größten deutschen Städten, von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr sogar im Halbstundentakt.

Doch Mahler ist nicht nur Fahrgast, sondern auch Geschäftsführer des privaten Eisenbahnverkehrsunternehmens Metrans Rail Deutschland, das mit anderen Metrans-Tocherunternehmen Schienengütertransporte durch Mittel- und Osteuropa organisiert. Und je enger die Taktung im Personenverkehr, desto schwieriger wird es für seine Güterzüge, überhaupt noch einen Platz auf den Schienen zu finden.

„Und dieser Halbstundentakt bedeutet für uns, dass wir mehr stehen müssen, also wir gehen meinetwegen in Hagenow an die Seite, das nächste Mal gehen wir irgendwo in Ludwigslust an die Seite für einen Zug, dann gehen wir wieder an die Seite irgendwo hinter Wittenberge, Glöwen oder Paulinenaue,“ erklärt Mahler.

Doch Mahler ist nicht nur Fahrgast, sondern auch Geschäftsführer des privaten Eisenbahnverkehrsunternehmens Metrans Rail Deutschland, das mit anderen Metrans-Tocherunternehmen Schienengütertransporte durch Mittel- und Osteuropa organisiert. Und je enger die Taktung im Personenverkehr, desto schwieriger wird es für seine Güterzüge, überhaupt noch einen Platz auf den Schienen zu finden.

„Und dieser Halbstundentakt bedeutet für uns, dass wir mehr stehen müssen, also wir gehen meinetwegen in Hagenow an die Seite, das nächste Mal gehen wir irgendwo in Ludwigslust an die Seite für einen Zug, dann gehen wir wieder an die Seite irgendwo hinter Wittenberge, Glöwen oder Paulinenaue,“ erklärt Mahler.

Fakt ist: Wir fahren auf einem Netz, das dieses Jahr 187 Jahre alt wird.

Martin Burkert, Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft

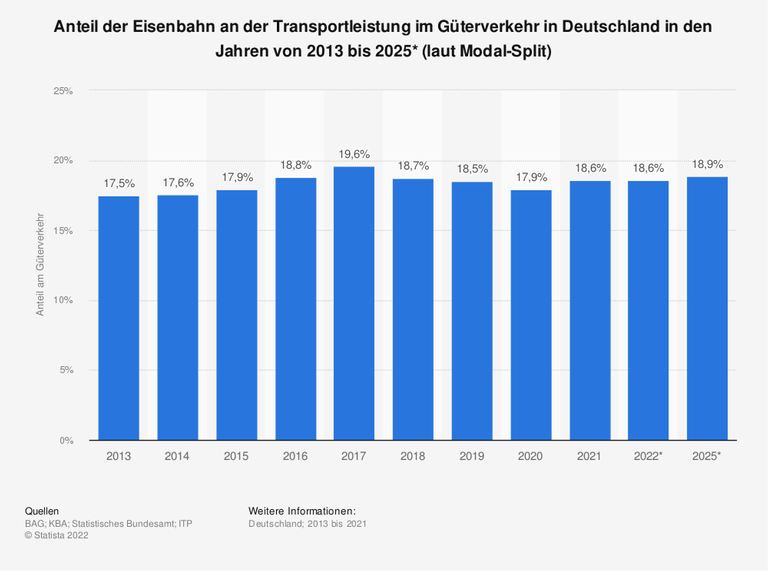

Weil der Bahnverkehr in Deutschland auf einem Mischnetz betrieben wird, müssen die Güterzüge immer wieder auf Abstellgleisen warten, um den schnelleren Personenfernverkehr durchzulassen. Und dieses Problem wird sich so schnell nicht ändern. Denn die Bahn steht in Deutschland vor einem Dauer-Dilemma, weil die Bundesregierung ambitionierte Ziele formuliert hat: Auf der einen Seite sollen sich die zurückgelegten Kilometer aller Fahrgäste im deutschen Schienenpersonenverkehr bis 2030 verdoppeln. Auf der anderen Seite soll gleichzeitig der Anteil des Schienengüterverkehrs von derzeit etwa 18 Prozent auf dann 25 Prozent wachsen – dahinter würde sich ein großer Wachstumsschub für den Gütertransport per Bahn in den kommenden Jahren verbergen.

EU-Kommission will Schienengüterverkehr bis 2050 verdoppeln

Für ihre Klimaziele will die Europäische Kommission laut ihrer Strategie für nachhaltige und intelligente Mobilität den Anteil des Schienengüterverkehrs in der EU bis 2050 sogar verdoppeln. Schließlich verursacht ein Güterzug laut einer Studie der Europäischen Umweltagentur von 2021 durchschnittlich 24 Gramm Treibhausgase pro Tonne und gefahrenem Kilometer. Das sei weniger als ein Fünftel der Treibhausgase, die ein LKW verursacht. Große Emissionsmengen lassen sich so also sparen. Nur: Mit der vorhandenen Infrastruktur seien die Ziele gar nicht zu erreichen, meint Mahler.

„Also man macht teilweise den zweiten Schritt vor dem ersten Schritt, und das ist auch unsere große Befürchtung im Netzwerk, dass der Deutschlandtakt für den Fernverkehr durchgeprügelt wird, ohne dass große Baumaßnahmen, die auch dem Güterverkehr zugute kommen, umgesetzt werden können und dadurch der Güterverkehr eben nicht auf das politische Ziel gesteigert werden kann.“

Auch Michael Theurer von der FDP kennt die Schwierigkeiten des Schienengüterverkehrs. Er ist der parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für Digitales und Verkehr und Beauftragter der Bundesregierung für den Schienenverkehr.

„Güterzüge sind heute mit nur einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 50km/h unterwegs, manche Kritiker sagen: Sie stehen die Hälfte der Zeit, es fehlen Überholgleise und genau diesen Problemen stellen wir uns, ohne massive Kapazitätserhöhungen lässt sich die von der Ampelkoalition angestrebte Steigerung des Schienengüterverkehrs nämlich nicht erreichen.“

Nur: Um „massive Kapazitätserhöhungen“ zu erreichen, wie sie der FDP-Staatssekretär ankündigt, kommt es erst einmal zu massiven Behinderungen durch Baustellen, die Monate oder Jahre bestehen bleiben.

„Also man macht teilweise den zweiten Schritt vor dem ersten Schritt, und das ist auch unsere große Befürchtung im Netzwerk, dass der Deutschlandtakt für den Fernverkehr durchgeprügelt wird, ohne dass große Baumaßnahmen, die auch dem Güterverkehr zugute kommen, umgesetzt werden können und dadurch der Güterverkehr eben nicht auf das politische Ziel gesteigert werden kann.“

Auch Michael Theurer von der FDP kennt die Schwierigkeiten des Schienengüterverkehrs. Er ist der parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für Digitales und Verkehr und Beauftragter der Bundesregierung für den Schienenverkehr.

„Güterzüge sind heute mit nur einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 50km/h unterwegs, manche Kritiker sagen: Sie stehen die Hälfte der Zeit, es fehlen Überholgleise und genau diesen Problemen stellen wir uns, ohne massive Kapazitätserhöhungen lässt sich die von der Ampelkoalition angestrebte Steigerung des Schienengüterverkehrs nämlich nicht erreichen.“

Nur: Um „massive Kapazitätserhöhungen“ zu erreichen, wie sie der FDP-Staatssekretär ankündigt, kommt es erst einmal zu massiven Behinderungen durch Baustellen, die Monate oder Jahre bestehen bleiben.

Martin Burkert ist stellvertretender Vorsitzender der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft und sitzt als Arbeitnehmervertreter auch im Aufsichtsrat von DB Cargo, der Güterverkehrssparte der Deutschen Bahn. Er sieht die Entwicklung mit großer Sorge.

„Die Situation beim Güterverkehr insgesamt auf der Schiene ist dramatisch, auch für die Deutsche Bahn mit DB Cargo. Fakt ist: Wir fahren auf einem Netz, das dieses Jahr 187 Jahre alt wird, teilweise ist es in einem Zustand, als würde man heute noch Dampflokomotiven darauf fahren und keine ICEs.

Das will die Politik ändern: Für die gesamte Schieneninfrastruktur sind im aktuellen Haushaltsplan deshalb Investitionen in Höhe von 9,4 Milliarden Euro für 2022 vorgesehen – zum ersten Mal seien damit die Investitionen in die Schiene höher als in die Straße, rühmt sich die Bundesregierung.

„Die Situation beim Güterverkehr insgesamt auf der Schiene ist dramatisch, auch für die Deutsche Bahn mit DB Cargo. Fakt ist: Wir fahren auf einem Netz, das dieses Jahr 187 Jahre alt wird, teilweise ist es in einem Zustand, als würde man heute noch Dampflokomotiven darauf fahren und keine ICEs.

Das will die Politik ändern: Für die gesamte Schieneninfrastruktur sind im aktuellen Haushaltsplan deshalb Investitionen in Höhe von 9,4 Milliarden Euro für 2022 vorgesehen – zum ersten Mal seien damit die Investitionen in die Schiene höher als in die Straße, rühmt sich die Bundesregierung.

Pläne der Bundesregierung in der Kritik

Viele Bahnexperten halten das Ganze allerdings für eine Mogelpackung, weil Infrastrukturbudgets etwa für den Ausbau der E-Mobilität im Straßenetat gar nicht mit eingerechnet wurden, sondern separat im Haushalt auftauchen. Vor allem aber: Beim Aus- und Neubau der Infrastruktur liegt die Straße auch in diesem Jahr deutlich vor der Schiene.

Doch selbst wenn es der Bundesregierung gelingen sollte, den Investitionsstau im Bereich Schieneninfrastruktur schnell aufzulösen, hätten international agierende Unternehmen wie die Metrans Rail Deutschland von Roger Mahler noch längst nicht freie Fahrt. Zwar wird knapp ein Fünftel des europäischen Frachtverkehrs auf der Schiene transportiert. Doch während auf der Straße der grenzenlose Warenverkehr längst gelebte Realität ist, herrsche auf der Schiene noch immer eine Kleinstaaterei, die mit einer europäischen Idee wenig zu tun habe, so Mahler:

„Und das ist natürlich ein ganz großer Nachteil zum LKW, der rumänische LKW-Fahrer, der steigt in Rumänien auf seinen LKW und fährt durch bis nach Rotterdam.“

Doch selbst wenn es der Bundesregierung gelingen sollte, den Investitionsstau im Bereich Schieneninfrastruktur schnell aufzulösen, hätten international agierende Unternehmen wie die Metrans Rail Deutschland von Roger Mahler noch längst nicht freie Fahrt. Zwar wird knapp ein Fünftel des europäischen Frachtverkehrs auf der Schiene transportiert. Doch während auf der Straße der grenzenlose Warenverkehr längst gelebte Realität ist, herrsche auf der Schiene noch immer eine Kleinstaaterei, die mit einer europäischen Idee wenig zu tun habe, so Mahler:

„Und das ist natürlich ein ganz großer Nachteil zum LKW, der rumänische LKW-Fahrer, der steigt in Rumänien auf seinen LKW und fährt durch bis nach Rotterdam.“

Im Güterzugverkehr, so Mahler, sei dieselbe Strecke komplizierter.

„Wir haben, wenn wir von Rumänien fahren würden, haben wir einen Lokführer in Rumänien, dann haben wir den Lokführer an der ungarischen Grenze, der fährt dann bis in die Slowakei, dann brauchen wir einen slowakischen Lokführer, der dann bis an die tschechische Grenze fährt, der tschechische Lokführer fährt bis nach Decin, dort übernimmt der deutsche Lokführer, fährt bis nach Emmerich, und in Emmerich übernimmt der holländische Lokführer.“

„Wir haben, wenn wir von Rumänien fahren würden, haben wir einen Lokführer in Rumänien, dann haben wir den Lokführer an der ungarischen Grenze, der fährt dann bis in die Slowakei, dann brauchen wir einen slowakischen Lokführer, der dann bis an die tschechische Grenze fährt, der tschechische Lokführer fährt bis nach Decin, dort übernimmt der deutsche Lokführer, fährt bis nach Emmerich, und in Emmerich übernimmt der holländische Lokführer.“

Für jedes Land wird ein eigener Lokführer benötigt

Genau das erlebt in der Praxis Jiří Rubín. Er ist Lokführer für die Metrans Rail. Gerade steuert der Tscheche mit deutschem Lokführerschein den Zug Nummer 44399 von Hamburg nach Děčín kurz hinter der deutsch-tschechischen Grenze. Knapp 700 Meter lang ist der Koloss, beladen mit Containern voller Auto-Karosserien, Schrauben, Gummireifen und Fitnessgeräten.

Es ist kurz nach halb vier Uhr morgens, mitten in der Nacht. Gerade musste Rubín nördlich von Berlin mehrere Stunden darauf warten, dass die Strecke Richtung Tschechien für seinen Zug freigegeben wird. Nun darf er endlich wieder fahren.

„So, jetzt fahren wir mit einem Vorsprung von 18 Minuten, planmäßige Ankunft in Děčín Hbf 9:48 Uhr. Das schaffen wir, wenn nicht Strecke verstopft ist.“

Der Zug setzt sich langsam in Bewegung, doch schon nach einer halben Stunde Fahrt macht ihm die Technik einen Strich durch die Rechnung.

Der Zug kommt zum Stehen, Rubín öffnet die Tür zum Motorenraum der Lok. Das Problem ist schnell behoben. Langsam fährt Rubín ein paar Meter weiter, dann startet er das Betriebssystem der Lok einfach neu und meldet sich beim Fahrdienstleiter.

„Ich bin schon abfahrbereit – ja, dann fahr ich weiter – ja, ok, ich fahre weiter, danke. Ein wenig Stress hinter uns. Naja, das ist unsere Arbeit.“

Es ist kurz nach halb vier Uhr morgens, mitten in der Nacht. Gerade musste Rubín nördlich von Berlin mehrere Stunden darauf warten, dass die Strecke Richtung Tschechien für seinen Zug freigegeben wird. Nun darf er endlich wieder fahren.

„So, jetzt fahren wir mit einem Vorsprung von 18 Minuten, planmäßige Ankunft in Děčín Hbf 9:48 Uhr. Das schaffen wir, wenn nicht Strecke verstopft ist.“

Der Zug setzt sich langsam in Bewegung, doch schon nach einer halben Stunde Fahrt macht ihm die Technik einen Strich durch die Rechnung.

Der Zug kommt zum Stehen, Rubín öffnet die Tür zum Motorenraum der Lok. Das Problem ist schnell behoben. Langsam fährt Rubín ein paar Meter weiter, dann startet er das Betriebssystem der Lok einfach neu und meldet sich beim Fahrdienstleiter.

„Ich bin schon abfahrbereit – ja, dann fahr ich weiter – ja, ok, ich fahre weiter, danke. Ein wenig Stress hinter uns. Naja, das ist unsere Arbeit.“

Im Schienenverkehr gibt es keine einheitliche Amtssprache

Es ist eine pragmatische Zusammenarbeit zwischen Lokführer und Fahrdienstleiter. Im Rahmen des EU-Güterverkehrs kann aber von Pragmatismus nicht die Rede sein – im Gegenteil: Während etwa im Flugverkehr schon lange Englisch als einheitliche Verkehrssprache genutzt wird, gilt im Schienenverkehr immer noch die Amtssprache des jeweiligen Landes, die von den Lokführerinnen und Lokführern auf dem recht hohen Niveau B1 beherrscht werden muss. Es gebe, so die Gegner einer einheitlichen Sprachregelung in den nationalen Eisenbahnbehörden, eben zu viele bahnspezifische Fachbegriffe, die die Einführung einer gemeinsamen Arbeitssprache unmöglich machen würden.

Die Gewerkschaften fürchten zudem eine Aufweichung der Sicherheitsstandards auf der Schiene und Sozialdumping, weil der Arbeitsmarkt bei einer Einheitssprache auch für Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland geöffnet würde. Auch Roger Mahler ist skeptisch.

„Vielleicht ist man in 30 Jahren dabei, dass man auf den Korridoren prinzipiell Englisch spricht, aber dann weiß man nicht, ob man auch noch das Fachpersonal dafür kriegt, weil wenn der Lokführer jetzt auch in Deutschland noch Englisch sprechen müsste jetzt als Zwangssprache, ich glaube, dann hätten wir noch einen größeren Fachkräftemangel.“

Die Gewerkschaften fürchten zudem eine Aufweichung der Sicherheitsstandards auf der Schiene und Sozialdumping, weil der Arbeitsmarkt bei einer Einheitssprache auch für Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland geöffnet würde. Auch Roger Mahler ist skeptisch.

„Vielleicht ist man in 30 Jahren dabei, dass man auf den Korridoren prinzipiell Englisch spricht, aber dann weiß man nicht, ob man auch noch das Fachpersonal dafür kriegt, weil wenn der Lokführer jetzt auch in Deutschland noch Englisch sprechen müsste jetzt als Zwangssprache, ich glaube, dann hätten wir noch einen größeren Fachkräftemangel.“

Auch FDP-Staatssekretär Michael Theurer weiß, dass es im grenzüberschreitenden Schienenverkehr noch Probleme zu überwinden gibt.

„Derzeit stellen wir eine Tendenz fest, dass einzelne dieser nationalen Aufsichtsbehörden sehr stark auf ihre Kompetenzen achten und in Einzelregelungen den grenzüberschreitenden Verkehr nicht gerade vereinfachen. Ich glaube, dass hier politisch von den Mitgliedstaaten in der Europäischen Union nochmal gehandelt werden muss, um eben einen gemeinsamen europäischen Schienengüterverkehrsmarkt zu schaffen.“

„Derzeit stellen wir eine Tendenz fest, dass einzelne dieser nationalen Aufsichtsbehörden sehr stark auf ihre Kompetenzen achten und in Einzelregelungen den grenzüberschreitenden Verkehr nicht gerade vereinfachen. Ich glaube, dass hier politisch von den Mitgliedstaaten in der Europäischen Union nochmal gehandelt werden muss, um eben einen gemeinsamen europäischen Schienengüterverkehrsmarkt zu schaffen.“

Kein einheitliches Schienenmaß in Europa

Das Eisenbahnbundesamt sieht sich unterdessen schon auf einem guten Weg, wie es schriftlich mitteilt.

„Die gesamteuropäischen Regelungen für Interoperabilität und Sicherheit wurden in Arbeitsgruppen der Europäischen Eisenbahnagentur durch Fachleute aus den europäischen Verbänden des Eisenbahnsektors und aus den nationalen Sicherheitsbehörden wie dem Eisenbahn-Bundesamt (EBA) formuliert.“

Derzeit laufe hierzu ein Revisionsprozess, der 2022 abgeschlossen sein soll. Das Eisenbahnbundesamt sei dabei eingebunden. Erschwert wird der Schienengüterverkehr auch dadurch, dass es in Europa keine einheitliche Spurweite, also kein einheitliches Schienenmaß gibt. Während die Spurweite in Zentraleuropa 1435 mm beträgt, liegt sie in Russland sowie den früheren Sowjetrepubliken wie den baltischen Staaten bei 1520mm und auf der Iberischen Halbinsel bei 1668 mm. Dazu Aleksandra Röhricht vom Logistikdienstleister Forwardis:

„Also im Osten, in Ex-Sowjetunion-Ländern, das ist historisch bedingt noch aus den Zar-Zeiten, Ende des 18. Jahrhunderts, glaube ich, hat man angefangen mit dem Bau des Schienennetzes, und da gibt es verschiedene Theorien, warum es zu den unterschiedlichen Spurbreiten kam.“

Und eine laute, „dass es schon militärische Gründe hatte und eine Art Barriere herstellen sollte, damit die europäischen Armeen nicht nach Russland einfach so reinfahren können.“

Ungeachtet ihres Ursprungs: Fakt ist, dass die unterschiedlichen Spurweiten im Alltag zu großen Problemen führen: Rohstoffe wie etwa Gas oder Öl müssen dort, wo die russische Spurbreite und die europäische Regelspur aufeinandertreffen, in riesigen Terminals zwischen verschiedenen Wagen umgepumpt oder umgeschlagen werden. Deshalb gibt es EU-Projekte wie die Rail Baltica, die die baltischen Länder an die europäische Normalspur anschließen sollen.

„1435mm breite Gleise, Verbindung zwischen Warschau und Tallinn in Estland, und wenn das irgendwann fertig gebaut ist, dann können nicht nur Personenzüge, sondern auch Güterzüge auf dieser Strecke ohne Umschlag, ohne Umpumpen hin und her pendeln.“

Hoffnung liegt auf der Einführung des europäischen Eisenbahnverkehrsleitsystems ERMTS

Auf einer gemeinsamen Spurweite von Zentraleuropa bis ins estnische Tallinn – es ist eine Art Hoffnungsschimmer in der ansonsten eher verfahrenen Lage des europäischen Schienengüterverkehrs. Der Mann, der diese Situation ändern soll, heißt Josef Doppelbauer und ist Direktor der Europäischen Eisenbahnagentur ERA. Von Unternehmen und Verkehrsexperten aus der Logistikbranche kommt jedoch Kritik: Die EU-Behörde sei ein zahnloser Tiger ohne Weisungsbefugnis gegenüber nationalen Behörden. Doch das stimme nicht mehr ganz, meint Doppelbauer.

„Ich verwende hier häufig den Begriff Milchzähne, das heißt wir haben da Zähnchen, aber so richtig zubeißen können wir noch nicht.“

Denn Doppelbauers Behörde darf schon Güterwaggons in der ganzen EU zulassen; besondere Hoffnung aber setzt der Österreicher in die Einführung des europäischen Eisenbahnverkehrsleitsystems ERMTS. Es soll vor allem die unterschiedlichen Zugsicherungssysteme zu einem einheitlichen Standard, dem European Train Control System, kurz ETCS, zusammenführen. Bisher arbeiten die unterschiedlichen nationalen Sicherungssysteme mit Signalanlagen entlang der Strecke. Mit dem vereinheitlichten Zugsicherungssystem würden diese nur noch virtuell existieren, die entsprechenden Informationen sollen dem Lokführer dann schon im Voraus direkt im Führerstand angezeigt werden.

„Ich verwende hier häufig den Begriff Milchzähne, das heißt wir haben da Zähnchen, aber so richtig zubeißen können wir noch nicht.“

Denn Doppelbauers Behörde darf schon Güterwaggons in der ganzen EU zulassen; besondere Hoffnung aber setzt der Österreicher in die Einführung des europäischen Eisenbahnverkehrsleitsystems ERMTS. Es soll vor allem die unterschiedlichen Zugsicherungssysteme zu einem einheitlichen Standard, dem European Train Control System, kurz ETCS, zusammenführen. Bisher arbeiten die unterschiedlichen nationalen Sicherungssysteme mit Signalanlagen entlang der Strecke. Mit dem vereinheitlichten Zugsicherungssystem würden diese nur noch virtuell existieren, die entsprechenden Informationen sollen dem Lokführer dann schon im Voraus direkt im Führerstand angezeigt werden.

Das System kontrolliert außerdem die zulässige Geschwindigkeit der Züge, so dass diese jederzeit gestoppt werden können. Damit könnten auch die nötigen Sicherheitsabstände zwischen den einzelnen Bahnen verringert werden, so dass das Netz besser ausgelastet werden kann. Beschlossen wurde das System schon vor über 20 Jahren, doch zunächst führte es nicht zu einer Harmonisierung der Regelungen, sondern zu noch größerem Durcheinander.

„Man hat dann ein wahnsinnig komplexes System geschaffen, und es gab dann die Entwicklung von ungefähr 50 verschiedenen Dialekten dieses Systems – Dialekte, die aber nicht miteinander kompatibel sind.“

Doch mit dem sogenannten vierten Eisenbahnpaket der Europäischen Kommission von 2013 mit Verordnungen zur Weiterentwicklung des europäischen Eisenbahnrechts wurde der ERA die Aufgabe übertragen, die Einführung des gemeinsamen Eisenbahnverkehrsleitsystems in den EU-Mitgliedstaaten umzusetzen.

„Wir sind allerdings jetzt erst auf dem Schritt, um von dem Wildwuchs wieder auf ein einheitliches System zu kommen. Und ich denke, wir sind da auf einem guten Weg, aber wie immer in der Bahn dauern die Prozesse relativ lange. 2040 soll dann die Ausrollung dieses ERTMS auf dem Kernnetz in Europa abgeschlossen sein.“

Bis zur Vereinheitlichung dürften noch Jahre vergehen und bis dahin gelten national unterschiedliche Regeln und Prüfungen für die Zugsysteme. Der tschechische Lokführer Jiri Rubin kennt das neue Eisenbahnverkehrsleitsystem und die Zugsicherung ETCS, die europaweit vereinheitlicht werden soll.

„Ich muss die Schulung und Prüfung in Tschechien machen und das Gleiche in Deutschland, die tschechische Prüfung gilt nicht in Deutschland und die deutsche Prüfung gilt nicht in Tschechien – für ETCS, für internationale Zugsicherung, das ist dasselbe System.“

Zwei unterschiedliche nationale Prüfungen für ein und dasselbe Sicherungssystem – so sieht die europäische Harmonisierung des Schienenverkehrs im Jahr 2022 aus. Denn sowohl die Technik als auch die Betriebsvorschriften können nach wie vor von Land zu Land unterschiedlich sein. Rubin schüttelt den Kopf und wendet sich wieder dem Streckenverlauf zu.

„Das ist perfekt, es läuft perfekt, aber andere Tage nicht.“

Denn der einzige elektrifizierte Bahngrenzübergang zwischen Deutschland und Tschechien wird modernisiert, während der Bauarbeiten ist die Strecke nun nur noch eingleisig zu befahren, zwischendurch sogar ganz gesperrt – kein Einzelfall bei innereuropäischen Bahngrenzübergängen, von denen viele erneuert und elektrifiziert werden müssen.

Weil auch der Bahnhof Děčín Vychod wegen Bauarbeiten gesperrt ist, müssen alle Güterzüge am Děčíner Hauptbahnhof die Fahrtrichtung wechseln, die auf der anderen Elbseite weiter Richtung Osttschechien fahren. Das dauert auch wieder eine Dreiviertelstunde. Aber das ist nicht mehr Rubins Problem. Kurz hinter der deutsch-tschechischen Grenze übergibt er an seinen tschechischen Kollegen und macht Feierabend.

Die Baustellen, die Grenzprobleme, die Sprachbarrieren in Europa: Wie der Güterverkehr besser laufen könnte, zeigt Europas oberster Eisenbahner Josef Doppelbauer am Beispiel der Vereinigten Staaten:

„Man hat in den USA kein Sprachproblem, weil man überall die gleiche Sprache spricht, man hat kein Problem der nationalen Vorschriften, weil man sich in einem einheitlichen Regelraum befindet.

Dann macht Doppelbauer eine Rechnung auf: Wenn man alle Straßentransporte, die länger als 700 Kilometer sind, auf die Schiene verlagern würde, käme man in Europa auf einen Schienengüterverkehrsanteil von 36 Prozent am gesamten Transportaufkommen.

„Aber der große Pferdefuß ist die mangelnde Kapazität der Schienenstrecken und ich denke, das sieht man jetzt ganz deutlich bei den aktuellen Problemen in Deutschland, dass hier großer Nachholbedarf besteht.“

Es sind Versäumnisse, die sich auch mit viel Geld und vorhandenem politischen Willen nicht so schnell aus der Welt schaffen lassen werden.

„Man hat dann ein wahnsinnig komplexes System geschaffen, und es gab dann die Entwicklung von ungefähr 50 verschiedenen Dialekten dieses Systems – Dialekte, die aber nicht miteinander kompatibel sind.“

Doch mit dem sogenannten vierten Eisenbahnpaket der Europäischen Kommission von 2013 mit Verordnungen zur Weiterentwicklung des europäischen Eisenbahnrechts wurde der ERA die Aufgabe übertragen, die Einführung des gemeinsamen Eisenbahnverkehrsleitsystems in den EU-Mitgliedstaaten umzusetzen.

„Wir sind allerdings jetzt erst auf dem Schritt, um von dem Wildwuchs wieder auf ein einheitliches System zu kommen. Und ich denke, wir sind da auf einem guten Weg, aber wie immer in der Bahn dauern die Prozesse relativ lange. 2040 soll dann die Ausrollung dieses ERTMS auf dem Kernnetz in Europa abgeschlossen sein.“

Bis zur Vereinheitlichung dürften noch Jahre vergehen und bis dahin gelten national unterschiedliche Regeln und Prüfungen für die Zugsysteme. Der tschechische Lokführer Jiri Rubin kennt das neue Eisenbahnverkehrsleitsystem und die Zugsicherung ETCS, die europaweit vereinheitlicht werden soll.

„Ich muss die Schulung und Prüfung in Tschechien machen und das Gleiche in Deutschland, die tschechische Prüfung gilt nicht in Deutschland und die deutsche Prüfung gilt nicht in Tschechien – für ETCS, für internationale Zugsicherung, das ist dasselbe System.“

Zwei unterschiedliche nationale Prüfungen für ein und dasselbe Sicherungssystem – so sieht die europäische Harmonisierung des Schienenverkehrs im Jahr 2022 aus. Denn sowohl die Technik als auch die Betriebsvorschriften können nach wie vor von Land zu Land unterschiedlich sein. Rubin schüttelt den Kopf und wendet sich wieder dem Streckenverlauf zu.

„Das ist perfekt, es läuft perfekt, aber andere Tage nicht.“

Denn der einzige elektrifizierte Bahngrenzübergang zwischen Deutschland und Tschechien wird modernisiert, während der Bauarbeiten ist die Strecke nun nur noch eingleisig zu befahren, zwischendurch sogar ganz gesperrt – kein Einzelfall bei innereuropäischen Bahngrenzübergängen, von denen viele erneuert und elektrifiziert werden müssen.

Weil auch der Bahnhof Děčín Vychod wegen Bauarbeiten gesperrt ist, müssen alle Güterzüge am Děčíner Hauptbahnhof die Fahrtrichtung wechseln, die auf der anderen Elbseite weiter Richtung Osttschechien fahren. Das dauert auch wieder eine Dreiviertelstunde. Aber das ist nicht mehr Rubins Problem. Kurz hinter der deutsch-tschechischen Grenze übergibt er an seinen tschechischen Kollegen und macht Feierabend.

Die Baustellen, die Grenzprobleme, die Sprachbarrieren in Europa: Wie der Güterverkehr besser laufen könnte, zeigt Europas oberster Eisenbahner Josef Doppelbauer am Beispiel der Vereinigten Staaten:

„Man hat in den USA kein Sprachproblem, weil man überall die gleiche Sprache spricht, man hat kein Problem der nationalen Vorschriften, weil man sich in einem einheitlichen Regelraum befindet.

Dann macht Doppelbauer eine Rechnung auf: Wenn man alle Straßentransporte, die länger als 700 Kilometer sind, auf die Schiene verlagern würde, käme man in Europa auf einen Schienengüterverkehrsanteil von 36 Prozent am gesamten Transportaufkommen.

„Aber der große Pferdefuß ist die mangelnde Kapazität der Schienenstrecken und ich denke, das sieht man jetzt ganz deutlich bei den aktuellen Problemen in Deutschland, dass hier großer Nachholbedarf besteht.“

Es sind Versäumnisse, die sich auch mit viel Geld und vorhandenem politischen Willen nicht so schnell aus der Welt schaffen lassen werden.

![Hunderte von Helfern versuchen am 3.6.1998 im Wrack des verunglückten ICE 884 bei Eschede in der Nähe von Celle, Opfer des Zugunglücks zu bergen. Der Intercity-Express "Wilhelm Conrad Röntgen" von München nach Hamburg war mit etwa Tempo 200 gegen eine Brücke geprallt, die dabei zerfetzt wurde. Die Zahl der Todesopfer könnte auf weit über 100 steigen. Diese Schätzung nannte die Einsatzleitung der Rettungskräfte am Abend im Gespräch mit Bundesverkehrsminister Wissmann. Möglicherweise sind unter den noch nicht geborgenen Toten auch Kinder aus zwei Schulklassen. Rund 300 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Es handelt sich um das schwerste Zugunglück in Deutschland seit 20 Jahren. [dpabilderarchiv] Hunderte von Helfern versuchen am 3.6.1998 im Wrack des verunglückten ICE 884 bei Eschede in der Nähe von Celle, Opfer des Zugunglücks zu bergen. Der Intercity-Express "Wilhelm Conrad Röntgen" von München nach Hamburg war mit etwa Tempo 200 gegen eine Brücke geprallt, die dabei zerfetzt wurde. Die Zahl der Todesopfer könnte auf weit über 100 steigen. Diese Schätzung nannte die Einsatzleitung der Rettungskräfte am Abend im Gespräch mit Bundesverkehrsminister Wissmann. Möglicherweise sind unter den noch nicht geborgenen Toten auch Kinder aus zwei Schulklassen. Rund 300 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Es handelt sich um das schwerste Zugunglück in Deutschland seit 20 Jahren. [dpabilderarchiv]](https://bilder.deutschlandfunk.de/7b/1c/99/87/7b1c9987-85ad-48de-a9ef-d7cc27234184/eschede-ice-zugunglueck-100-1920x1080.jpg)