Gut vier Kilo schwer, 53 Zentimeter lang. Ein Junge! Den Geburtsschrei von Oliver und den Applaus nahm exklusiv das ZDF im Universitätsklinikum Erlangen auf. Dort wurde er In-vitro – also außerhalb des Mutterleibs im Labor – gezeugt und am 16. April 1982 mit Kaiserschnitt zur Welt geholt. Und jetzt wird Oliver W. 40 Jahre alt, das erste Retortenbaby in Deutschland, das siebte weltweit.

Ein neues Verfahren macht Hoffnung

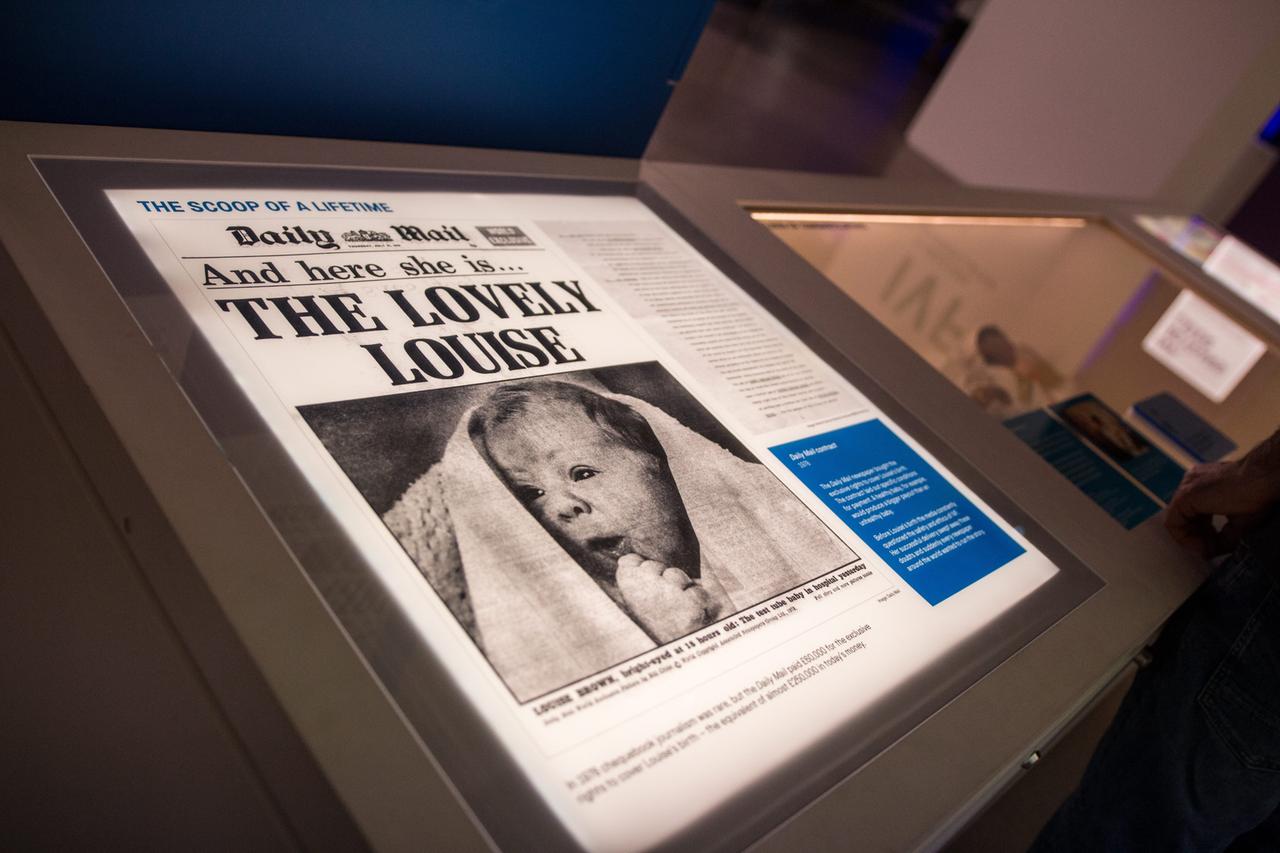

Vier Tage nach der Geburt ordnete der Reproduktionsmediziner und Geburtshelfer Siegfried Trottnow die Pioniertat ein: „Wie Sie ja wissen, wurde im Juli 1978 das erste, außerhalb des Körpers gezeugte Kind in Großbritannien geboren. Dann noch ein Knabe in Großbritannien und 1980 das erste australische Kind. Für uns gibt es – und gab es damals - keinen Zweifel, dass für diese Art der Behandlung eine große Nachfrage existiert. Für die überwiegende Zahl der Frauen, die bis zum endgültigen Durchbruch des Verfahrens der extrakorporalen Befruchtung absolut unbehandelbar waren, bringt dieses Verfahren neue Hoffnung.“

Dieses „Verfahren“ bedeutete im Jahr 1982: die Entnahme von reifen Eizellen durch Punktion, eine Samengabe durch den Ehemann sowie das Zusammenbringen der beiden Keimzellen im Reagenzglas, um sie wieder in die Gebärmutter zurück zu geben.

Eltern mussten Kosten selber tragen

Ohne diese medizinische Brücke hätten die jungen Eltern von Oliver aus dem Dorf in Oberfranken keine Chance auf ein eigenes Kind gehabt. Einmal nur, gleich nach der Entbindung, sprach die Mutter über ihr großes Glück: „Das kann man gar nicht glauben, dass es alles so in Ordnung ist. Dass er gesund ist, ja, das kann man gar nicht fassen, wenn man ihn dann in den Armen hält.“

Für Olivers Eltern war damit alles gesagt. Sie hatten ihre Geschichte exklusiv verkauft. Die Zeitschrift "Quick" bekam einen rührenden Titel über das unerwartete Kinderglück. Und die Eltern bekamen das Geld, das sicher willkommen war. Denn für die medizinische Ausnahme-Behandlung hatten sie selbst aufkommen müssen.

Ab jetzt hatten die Fachleute das Wort. Schon vorab hatte das Erlanger Universitätsteam vor der Presse mitgeteilt, dass Oliver nicht der einzige bleiben würde und man längst weitere Elternschaften auf den Weg gebracht habe. Siegfried Trottnow: „Bitte, es sind grobe Zahlen! Gut 40 Versuche bei Frauen, Eizellen zu gewinnen. Und in etwas über 20 Prozent der Fälle konnten wir anschließend einen Transfer machen. Und wir haben also bei vier Frauen fortschreitende Schwangerschaften erzielen können.“ Drei davon später erfolgreiche Geburten, nach Angaben der Klinik in Erlangen.

Zeitgleich waren auch in Kiel, Lübeck und Rostock Reproduktionsteams aktiv. Alle wollten die medizinische Innovation voranbringen. Aber vor allem ging es darum, den Wettlauf um das erste deutsche Retortenbaby für sich zu entscheiden. Die Soziologin Denise Lehner-Renken forscht an der Universität Göttingen zur Geschichte der In-vitro-Fertilisation – abgekürzt IVF. Titel ihrer Arbeit: „Markt und Moral“.

Eine Chance, etwas medizinisch Außergewöhnliches zu schaffen

„Die IVF bot die Chance, etwas medizinisch Außergewöhnliches zu schaffen, etwas, das wenige Jahre zuvor noch von vielen für unmöglich gehalten wurde. Sie erhielten damit auch die Möglichkeit, sich innerhalb ihrer Fachdisziplin und auch darüber hinaus eine einzigartige wissenschaftliche Reputation zu verschaffen. Sie waren in einer Forschungsnische tätig. Und diese Pionierphase war eben auch durch Schwierigkeiten bei der Finanzierung dieser eher kostenintensiven Forschung geprägt.“

Öffentliche Forschungsmittel für die IVF wurden nicht gewährt. Die Programme, beginnend mit Tierversuchen in den 60er-Jahren bis zu den ersten In-vitro-Behandlungen ab 1981 wurden von den Kliniken vorfinanziert: die Laborräume, die spezialisierten Teams und die neuen medizinischen Geräte erforderten erhebliche Mittel. Nur mit Erfolgen, sprich: erfolgreichen Schwangerschaften und Geburten ließ sich das auf Dauer rechtfertigen. Und nur mit Erfolgen konnten später zahlende Patientinnen von der künstlichen Befruchtung überzeugt werden.

Von vielen Medizinern skeptisch betrachtet

Denise Lehner-Renken über die Vorbehalte, die auch unter Medizinern verbreitet waren: „Von vielen Kollegen wurde das als Menschenversuch gewertet und erstmal skeptisch betrachtet. Bei der IVF handelt es sich ja auch nicht im klassischen Sinne um die Heilung einer Krankheit, sondern es ging ja schon darum, Leben zu schaffen. Da waren natürlich moralische und ethische Fragen, die aufkamen, auch bei den Kollegen zentral. Sie mussten erst einmal geklärt werden.“

Gerade acht Tage ist Oliver alt, da treffen sich Theologen und Mediziner zu einer solchen Klärung in der katholischen Akademie Nürnberg. Die Grenzbereiche des neuen Arbeitsfeldes sollen ausgelotet werden. Trottnow und andere Reproduktionsmediziner halten Referate. Die künstliche Befruchtung wollen sie möglichst als natürlichen biologischen Vorgang verstanden wissen. Sie versichern, dass überzählige befruchtete Eizellen verworfen, sprich: vernichtet würden. Und dass – ganz wichtig! - nur Eheleute ihren Kinderwunsch realisieren sollen.

Wo beginnt das selbstständige Leben des Embryos?

Sie treffen auf eine Tagungsgesellschaft, die kritisch hinhört. So Antonellus Elsässer, Professor an der Katholischen Universität Eichstätt: „Es ist vorhin gefragt worden, was mit den Embryonen geschehe, die nicht verwendet würden. Es ist die Antwort darauf gekommen, das seien noch fertilisierte Eizellen. Dass es keine Embryonen sind. Gut, sie sind noch nicht eingenistet in der Gebärmutterschleimhaut. Das sehe ich noch ein. Aber kann man hier wirklich so einfach von nur „fertilisierten Eizellen“ sprechen? Oder ist hier nicht doch etwas mehr vorhanden?“

Wo also endet Labormedizin und wo beginnt das selbstständige Leben des Embryos? Was soll erlaubt sein und was nicht in der Reproduktionsmedizin? Früh schon werden die Regeln ausgehandelt, die für lange Zeit gelten werden: Embryonen dürfen nur für den Zweck der Reproduktion und überzählige müssen vernichtet werden, damit mit ihnen nicht forschen kann - so steht es bis heute im Embryonenschutzgesetz.

Insgesamt also überwiegt ein vorsichtiges „Ja“ zur Zeugung außerhalb des Mutterleibs – sofern sie im Rahmen der Vater-Mutter-Kind-Familie stattfindet. So sieht es am Ende der Tagung 1982 auch der Münchner Theologe Johannes Gründel: „Die extrakorporale Befruchtung homologer Art und der Embryotransfer sind nicht von vornherein als unsittlich abzulehnen, wenn sie unter den genannten Kriterien erfolgen. Mein „Ja“ ist aber ein sehr bedingtes Ja, das durch neue Entwicklungen oder durch Zunahme von Missbrauch zu einem „Nein“ werden müsste. Ich meine, dass hier noch nicht das letzte Wort gesprochen ist.“

Dass sich hunderttausende Paare in Deutschland in den Folgejahren für eine künstliche Befruchtung entscheiden würden, ahnte damals niemand. 340.000 Babys wurden allein seit 1997 geboren. Darunter auch ein Mädchen aus Wuppertal – heute drei Jahre alt und eben auf dem Weg zum Spielplatz mit den Großeltern, ihre Eltern winken von der Haustür aus freundlich hinterher.

Wenn Paare nicht auf den Zufall hoffen können

„Für mich war es klar, ich tue alles dafür. Also es war jetzt keine große Überwindung. Ich habe da noch nie Probleme gehabt. Die Hilfen, die ich brauche, hole ich mir, egal in welchem Bereich. Und ja, wenn man das zum Schwangerwerden braucht.“

Sie wollte Familie und sie wollte selbst erleben, wie es ist schwanger zu sein, erzählt Andrea A.(*), ihr gegenüber am Tisch ihr Mann Arnold. Dass sie Kinder wollten, wussten sie beide. Dass sie dabei nicht auf den Zufall hoffen konnten, erfuhren sie früh von ihrem Gynäkologen.

„Wir waren erst mal, glaube ich, wie jedes Paar auch in so einer Schockstarre. Man musste das erstmal verarbeiten. Also das ist ein Prozess. Und diesen Prozess erst mal für uns zu durchleben, hat uns ein Stück weit auch zusammengeschweißt.“

„Auf jeden Fall. Also ich habe da schon ein paar Wochen dran, echt zu arbeiten gehabt, dass ich wirklich viel geweint habe und sauer war auf unsere Körper, die das scheinbar nicht schaffen, zumindest aus medizinischer Sicht.“

Rund 140 Kinderwunsch-Zentren in Deutschland

Die beiden sind nicht mal 30, als sie die erste Spezialistin aufsuchen. Die sagt erst, sie hätten doch noch alle Zeit der Welt, schwanger zu werden. Um ihnen dann doch zu einem Behandlungspaket zu raten, das einiges kosten soll. Andrea und Dieter A. (*) informieren sich in Foren im Netz und hören sich um, welches der rund 140 Kinderwunsch-Zentren in Deutschland für sie geeignet ist. Sie wählen Düsseldorf:

„Und dann sind wir dahingefahren und der Arzt, der uns dort begegnet ist, der war ganz einfühlsam und menschlich. Und hat uns auch erstmal sämtliche Sonderleistungen, die uns hier in der ersten Klinik angeboten wurden, direkt ausgeredet und gesagt, dass es alles Abzocke ist und nicht nachgewiesen, dass das was bringt, nur, weil es vielleicht einen schönen Namen hat.“

„Ich buche hier gerade keinen Handyvertrag mit Zusatzleistungen, sondern ich habe eigentlich nur den Wunsch, ein Kind zu zeugen. Und was ist dafür nötig?“

Erfolgswahrscheinlichkeit verdoppelt

Stressige Zeiten stehen ihnen bevor. Die Hormonbehandlung ist herausfordernd für die Frau. Dazu kommt die Angst vor Rückschlägen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es gelingt, hat sich zwar seit den Anfangstagen fast verdoppelt, liegt aber immer noch nur bei circa 33 Prozent: Zwei von drei Embryonentransfers enden ohne Schwangerschaft.

Aber Julia ist noch jung. Ihre Chancen sind gut. Sie verträgt die täglichen Hormonspritzen. Die vielen Termine. Beiden hilft, dass sie offen damit umgehen – auf der Arbeit, in der Familie wissen alle Bescheid, dass sie diesen Weg gehen. Sie wollen keine Heimlichkeiten. Kinderlosigkeit ist schließlich keine Krankheit, sagt Arnold.

„Für mich war eigentlich immer das größte Ziel, einfach nur den positiven Schwangerschaftstest zu haben. Und dann dachte ich immer, ist alles gut. Aber für mich ging die richtig schlimme Zeit erst nach dem Schwangerschaftstest los, weil ich habe meinem Körper überhaupt nicht vertraut. Ich dachte also, wenn er schon nicht schwanger werden kann, wie soll er dann eine Schwangerschaft halten? Man liest in so Foren halt auch viel über Fehlgeburten, auch späte Fehlgeburten.“

Ein ganzes Daumenkino an Ultraschallfotos habe sie sich bei ihrem Gynäkologen wöchentlich abgeholt in dieser Zeit. Und dann war sie da: „Ja, unsere große Tochter, entstanden in Düsseldorf per künstlicher Befruchtung. Ein sehr süßes und aufgewecktes Kind, was wir uns sehr gewünscht haben und sehr lieb haben und das zeigen wir ihr tagtäglich.“

Rasch entwickelte sich ein Markt

In der Pionierphase der künstlichen Befruchtung, Anfang der 80er-Jahre, war noch recht kühl – regelrecht abwertend - von „sterilen Frauen“ und „zeugungsunfähigen Männern“ die Rede. Doch schon in den 90er-Jahren sprach man lieber von „Kinderwunsch-Behandlung“. Es passte besser zu dem noch jungen Markt, der sich rasch entwickelte. 1990 gab es schon 63 Zentren in der Bundesrepublik, darunter die ersten spezialisierten, niedergelassenen Praxen. Sie warben mit Kontrolle über Gebärzeitpunkt und Gesundheit des Fötus. Und sie warben mit ihrer Baby-Take-Home-Rate – bis heute das Maß der Dinge. Die Soziologin Denise Lehner-Renken:

„Reproduktionsmediziner haben natürlich versucht, diese Erfolgsraten zu beeinflussen, indem sie Patientinnen in die Programme aufgenommen haben, die erfolgsversprechend waren. Zum Beispiel wurden Patientinnen häufig dann aufgenommen, wenn sie unter 40 waren und über 40-jährige Patientinnen erst einmal nicht, weil da die Erfolgsrate da gering erschien. Dann musste das Spermiogramm des Mannes in einem bestimmten Normbereich liegen. Und andere zusätzliche Erkrankungen waren manchmal ausschlaggebend dafür, dass Patientinnen abgelehnt wurden.“

Erfolgsquote ist wichtig

Besonders kritikwürdig wurde es, wenn Reproduktionsmediziner heimlich mit eigenem Sperma der Erfolgsquote nachhalfen - dann, wenn die Spermienqualität des Ehemannes die eigentliche Ursache der Kinderlosigkeit war. Das war auch damals schon unethisch zu sehen, sagt Jan-Steffen Krüssel, Leiter der Kinderwunsch-Behandlung Unikid Düsseldorf. Er erinnert eine Begegnung mit Bob Edwards. Der medizinische Vater des ersten Retortenbabys der Welt, Louise Brown, habe ihm freimütig von solchen Samenspenden erzählt:

„Ich habe Bob Edwards persönlich noch kennenlernen dürfen und habe auch länger mich mit ihm unterhalten bei mehreren Gelegenheiten. Das war ein unglaublich charismatischer Mensch. Wenn der erzählte, wie das damals war, dann hat man auch oft gedacht, heute würde man das so nicht machen können. Also, der hat zum Beispiel die ersten Versuche, Eizellen mit Spermien zu befruchten, mit seinen eigenen Spermien durchgeführt. Das würde man heute ethisch nicht mehr machen. Aber in den Anfängen war einfach überhaupt nichts geregelt.“

Reproduktionsmediziner verwendeten auch ihren eigenen Samen

Als Berufsstand haben sich deutsche Ärztinnen und Ärzte später deutlich gegen das unethische Verhalten von Standeskollegen positioniert. Seit 2009 ist außerdem der Verein Spenderkinder e.V. in diesen Fragen kritisch und aufmerksam. 260 Mitglieder, die Mehrzahl über anonyme Samenvermittlung In-vitro gezeugt, bringen ihre Erfahrungen in die Öffentlichkeit und dokumentieren, was sie bei Recherchen zu den eigenen genetischen Wurzeln herausfinden. Anne Meier-Credner ist Sprecherin der Gruppe:

„Bei uns sind vier auch durch DNA-Tests bestätigte Fälle bekannt, wo eben vier unterschiedliche Reproduktionsmediziner auch ihren eigenen Samen verwendet haben. Also die Patientin ging davon aus, sie bekommt den Samen eines ihr unbekannten Mannes, und der Arzt hat eigenmächtig entschieden, sich sozusagen mit dieser Frau fortzupflanzen.“

Samenspende war ein heikles Thema

Die Spenderkinder werden nicht von allen gern gesehen am Geburtstagstisch des heute 40- jährigen Oliver. Manche sehen sie sogar als Störenfriede an. Das Thema Samenspende ist in ihren Familien oft ein Geheimnis, die Unfruchtbarkeit des eigenen Vaters mindestens ein heikles Thema. Die Biografie von Anne Meier-Credner führt noch einmal zurück in die Anfangszeit der Reproduktionsmedizin: „Für meinen eigenen Fall kann ich jetzt einmal exemplarisch sprechen, ist es zum Beispiel so: Also ich habe einen Halbbruder, der 1981 gezeugt wurde. Der wird jetzt 40 - da haben wir wieder den runden Geburtstag! Und das ist das Gründungsjahr der Praxis. Unsere Mütter haben uns auch beschrieben, wie das ablief. Das war eine ganz kleine Praxis. Die sind samstags dahin gekommen und waren quasi allein mit dem Arzt in der Praxis. Der Samen wurde frisch vermittelt. Das wird ein sehr überschaubarer Personenstamm gewesen sein, der höchstwahrscheinlich auch den Ärzten bekannt war. Denn das waren Männer, die - das zeigt ja auch bei uns die Halbgeschwister-Anzahl - die dort einfach mehrere Jahre regelmäßig offensichtlich vorstellig wurden.“

Bedürfnisse der Kinder nicht im Blick

Verboten waren Samenspenden nie. Allerdings gab es auch keine gesetzlichen Regeln.1970 einigte sich der Deutsche Ärztetag darauf, solche Samenspenden offiziell zu akzeptieren, erste Samenbanken wurden gegründet. Die daraus entstehenden Kinder, ihre Zahl und ihre Bedürfnisse hatte man damals nicht im Blick. Aus einer Samenspende können – wenn die Zahl nicht reglementiert wird - fast unbegrenzt Kinder gezeugt werden. Anne Meier-Credner verweist auf Recherchen des Spenderkinder e.V.:

„Eine Samenbank hat publik gemacht, auch auf ihrer Homepage, dass sie zum Beispiel 75 Einheiten eines Mannes angeboten hat, wo man davon ausgehen kann, dass da ziemlich viele Kinder entstehen. Wir wissen auch von einem Arzt aus München, der über 100 Schwangerschaften durch den Samen eines Mannes dokumentiert hat. Aus ein paar Städten ist es so, dass alle dort entstandenen Spenderkinder Halbgeschwister sind.“

Welche Regeln also sollen gelten? Und welche neuen sollten künftig geschaffen werden? 40 Jahre nach der Geburt des ersten Retortenbabys in Deutschland besteht Handlungsbedarf. Ein Besuch im Kinderwunschzentrum Unikid an der Uniklinik Düsseldorf. Ihr Leiter Jan-Steffen Krüssel: „Der Großteil der Menschen, die mit unerfülltem Kinderwunsch sich an uns wenden, sind Frauen und Männer, die kommen. Aber es ist absolut nicht zwingend. Also es gibt alleinstehende Frauen, die gerne ihren Kinderwunsch umsetzen möchten. Und das ist in Deutschland ja auch erlaubt. Eine Samenspende ist völlig legal. Es gibt auch gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Lesbische Beziehungen, die Kinderwunsch haben. Auch mithilfe der Samenspende umsetzbar.“

Lesbische Paare bleiben außen vor

Seit 2004 übernehmen Krankenkassen für verheiratete Paare noch die Hälfte der Behandlungskosten - für bis zu drei Versuche. Lesbische Paare aber bleiben nach den derzeitigen Regeln außen vor. Gleiche Rechte für alle, fordert Gabriela Lünsmann, Vorstand beim Schwulen- und Lesbenverband Deutschland. Denn gleichgeschlechtliche Paare zahlen nicht nur die Samenvermittlung, sondern auch jeden Ultraschall und jede Hormonbehandlung aus eigener Tasche.

Der Koalitionsvertrag der Ampel verspricht hier Abhilfe und für die Zukunft keine Diskriminierung mehr: „Die Überlegungen gehen in eine sehr positive Richtung“, findet Jan-Steffen Krüssel. Er hofft auch in anderer Hinsicht auf eine Weiterentwicklung des Embryonenschutzgesetzes von 1990. Befruchtete Embryonen außerhalb des Körpers auf ihre Entwicklungsmöglichkeit zu überprüfen und auszuwählen, sei derzeit verboten.

Auswahl der Embryonen erlauben?

Krüssel will, dass sich das ändert. Es wäre zum Vorteile der Kinderwunsch-Paare – auch mit Blick auf die Gesundheit der Frauen: „Aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt ist, dass wir mit dem Embryonenschutzgesetz nicht die Möglichkeit haben, Embryonen außerhalb des Körpers anhand ihrer Entwicklungsfähigkeit uneingeschränkt auswählen zu können - dieser Single-Embryo-Transfer - der funktioniert nach dem Embryonenschutzgesetz nicht ganz so, wie man sich das medizinisch wissenschaftlich wünschen würde. Wir wissen aber heute, dass wir diese überzähligen, entwicklungsfähigen Embryonen quasi ohne irgendeinen Qualitätsverlust einfrieren können für spätere Behandlung, was dem Paar dann diese ganze Hormonbehandlung und Eizellentnahme erspart.“

Keine Heimlichkeiten vor dem Kind

Was wünscht sich das Ehepaar A. (*) – die Eltern des heute dreijährigen Mädchens? Keine Scham über den Kinderwunsch und keine Heimlichkeiten auf der Arbeit, in der Familie. Künstliche Befruchtung ist kein Makel, sagen sie. Ihrem eigenen Kind wollen sie später offen und transparent davon erzählen: „Weil wir auch wollen, dass das normal wird! Dass wir da jetzt kein großes Geheimnis machen, das nicht irgendwie zu besonders darstellen. Nicht dass sie denkt, sie ist anders oder was extrem Besonderes, sondern das einfach ganz selbstverständlich sagen: So wie es halt heutzutage auch selbstverständlich ist, dass es Kinder mit zwei Mamas gibt oder Kinder mit zwei Papas oder nur mit einer Mama oder nur mit einem Papa.“

Wie Oliver W., das erste Retortenbaby Deutschlands, oder seine Eltern über all diese Fragen denken, ist dagegen nicht bekannt. Sie wollen keinen Rummel und geben keine Interviews – auch nicht zum 40. Geburtstag.

(*) Name der Redaktion bekannt.

![Hunderte von Helfern versuchen am 3.6.1998 im Wrack des verunglückten ICE 884 bei Eschede in der Nähe von Celle, Opfer des Zugunglücks zu bergen. Der Intercity-Express "Wilhelm Conrad Röntgen" von München nach Hamburg war mit etwa Tempo 200 gegen eine Brücke geprallt, die dabei zerfetzt wurde. Die Zahl der Todesopfer könnte auf weit über 100 steigen. Diese Schätzung nannte die Einsatzleitung der Rettungskräfte am Abend im Gespräch mit Bundesverkehrsminister Wissmann. Möglicherweise sind unter den noch nicht geborgenen Toten auch Kinder aus zwei Schulklassen. Rund 300 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Es handelt sich um das schwerste Zugunglück in Deutschland seit 20 Jahren. [dpabilderarchiv] Hunderte von Helfern versuchen am 3.6.1998 im Wrack des verunglückten ICE 884 bei Eschede in der Nähe von Celle, Opfer des Zugunglücks zu bergen. Der Intercity-Express "Wilhelm Conrad Röntgen" von München nach Hamburg war mit etwa Tempo 200 gegen eine Brücke geprallt, die dabei zerfetzt wurde. Die Zahl der Todesopfer könnte auf weit über 100 steigen. Diese Schätzung nannte die Einsatzleitung der Rettungskräfte am Abend im Gespräch mit Bundesverkehrsminister Wissmann. Möglicherweise sind unter den noch nicht geborgenen Toten auch Kinder aus zwei Schulklassen. Rund 300 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Es handelt sich um das schwerste Zugunglück in Deutschland seit 20 Jahren. [dpabilderarchiv]](https://bilder.deutschlandfunk.de/7b/1c/99/87/7b1c9987-85ad-48de-a9ef-d7cc27234184/eschede-ice-zugunglueck-100-1920x1080.jpg)