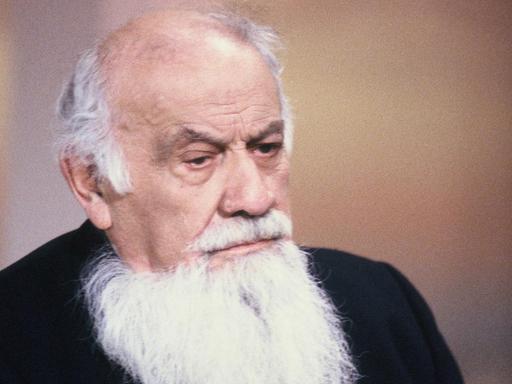

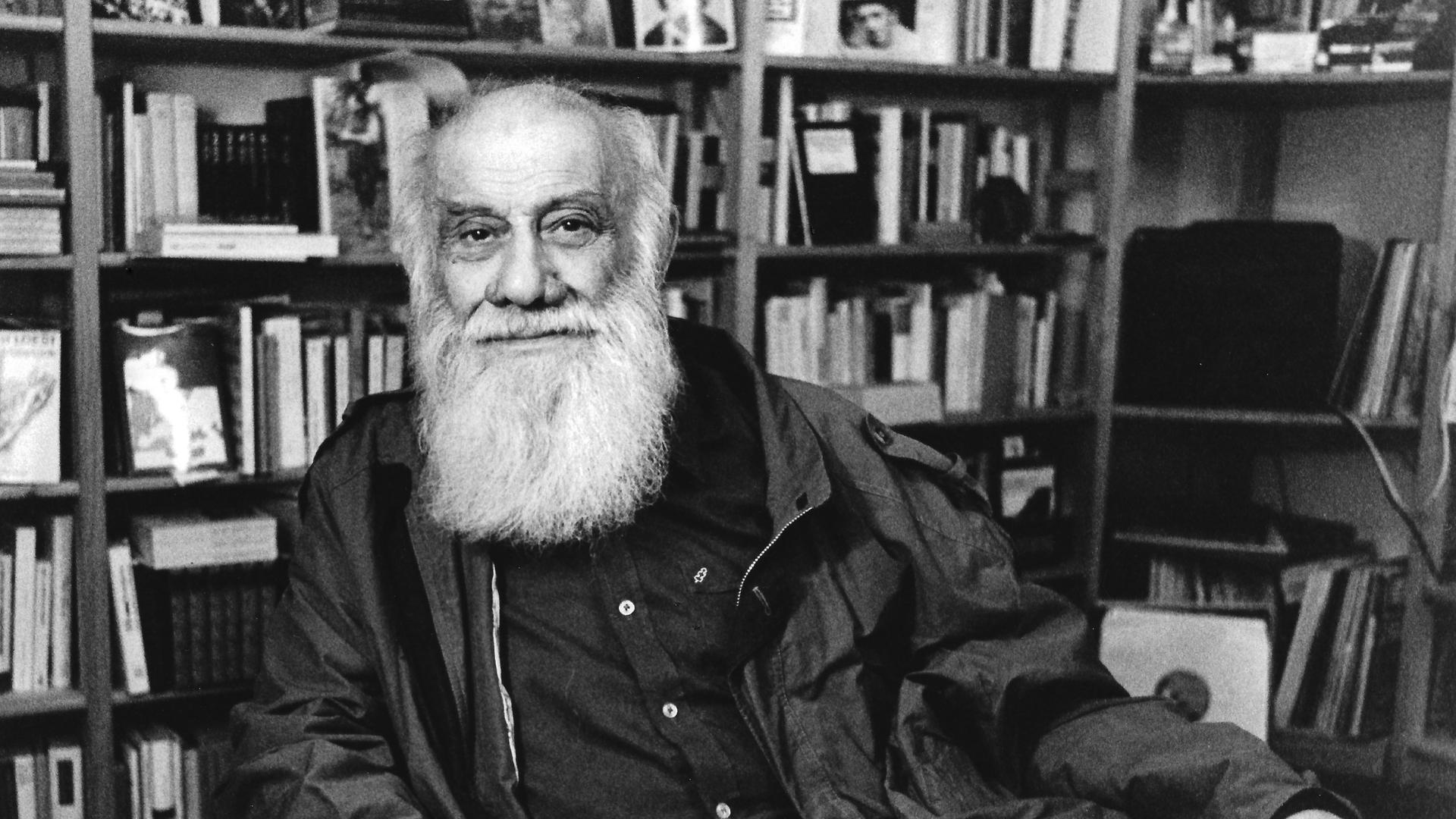

"Tröste meine Trauer“, bat Lew Kopelew im Titel des dritten Bandes seiner Autobiografie. Dabei war er aufgrund seines Verständnisses und Engagements für andere selbst ein großer Trostspender. Christa Wolf hat die Ausstrahlung seiner Person auf den Punkt gebracht: „Seine wirksamste Botschaft war er selbst.“

Hochangesehen zunächst nur als Germanist, wurde er in den 1960er-/70er-Jahren in Moskau zu einem weithin wirkmächtigen Fürsprecher für Menschenrechte und freie Meinungsäußerung in der Sowjetunion. Ob er sich in der Beschreibung als Dissident richtig charakterisiert fühle, wurde er 1976 gefragt:

„Nein, nein, ich bin parteilos in allen Hinsichten. Ich gehöre auch zu keiner Dissidenten-Partei. Ich glaube an keine Programme, an keine Statuten, an keine rettenden Rezepte. Mein Programm ist Toleranz, Toleranz und Freiheit des Wortes. Mein Programm ist Bekenntnis zum Wort: so leben, dass man sich nachher nicht schämen muss für das, was man gesprochen oder geschrieben oder getan hat.“

Promoviert über Schiller

Dass Lew Sinowjewitsch Kopelew erst sehr spät zu dieser Einsicht gelangt ist, blieb immer der innerste Kern seiner Trauer. Geboren 1912 in Kiew als Sohn einer ukrainisch-russischen, aufgeklärten jüdischen Familie, hatte er in der Umgebung deutscher Kindermädchen früh die deutsche Sprache gelernt und später über Friedrich Schiller promoviert..

Major Kopelew des "Mitleids mit dem Feind“ angeklagt

Als Hitler 1941 die Sowjetunion angriff, meldete sich der überzeugte Kommunist freiwillig zum Kriegsdienst und wurde aufgrund seiner Sprachkenntnisse „Instrukteur für Aufklärungsarbeit im Feindesheer“. Anfang 1945, beim Einmarsch der Roten Armee ins deutsche Ostpreußen, versuchte er nicht nur Grausamkeiten der siegreichen Sowjet-Soldaten zu verhindern. Sondern in diesem historischen Augenblick, schrieb Heinrich Böll, „wagte es der Major Kopelew auch, deutschen Kriegsgefangenen von ihrer eigenen Kultur zu erzählen, sie zu lehren, was Deutschland außer Hitler war: Dürer und Gutenberg, Hölderlin, Heine und Luther, Kant und Leibnitz und Hegel.“

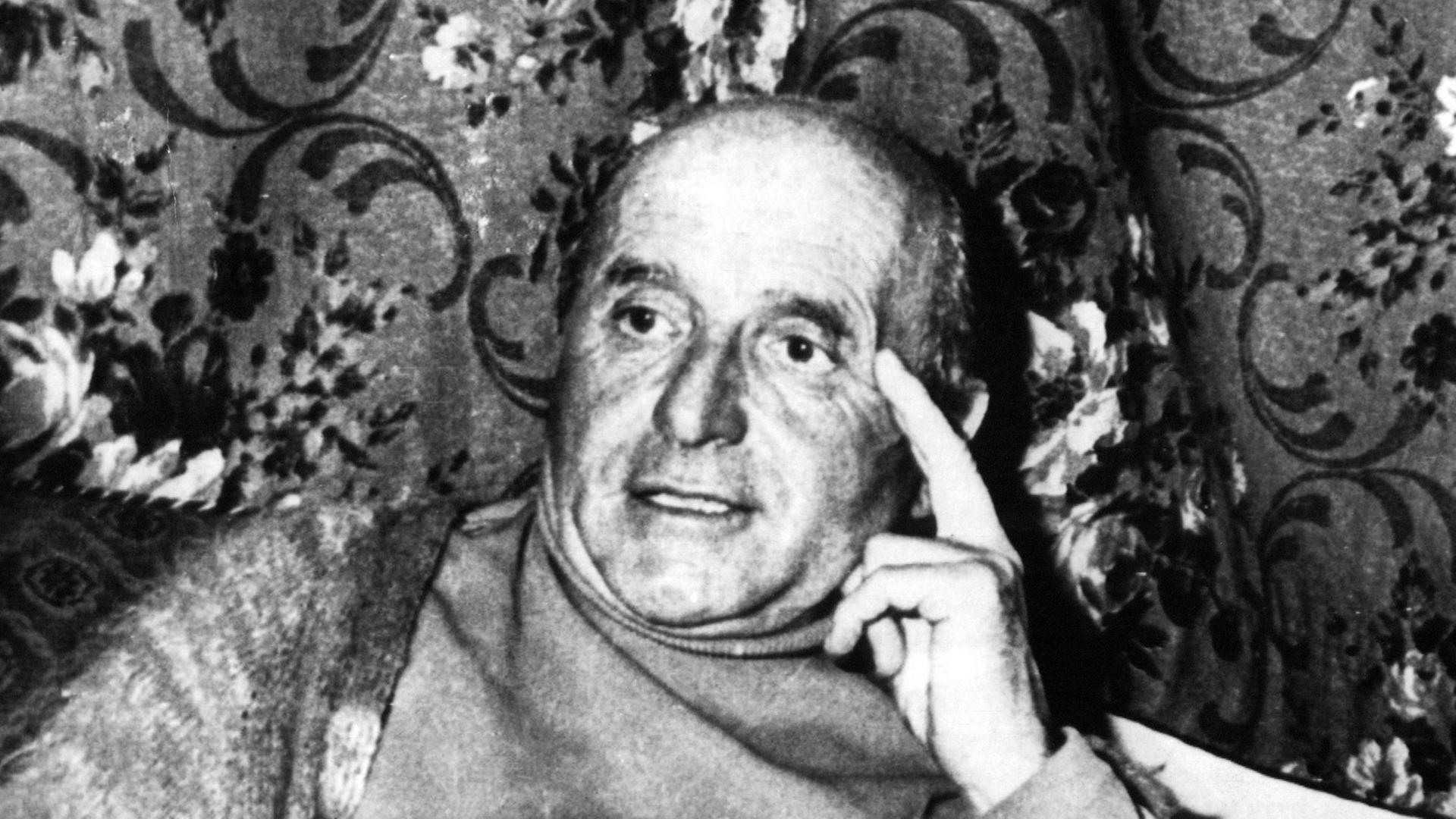

Solschenizyn nannte Kopelew "grobschlächtig"

Die Anklage nach 1945 lautete: „bürgerlich-humanistische Propaganda des Mitleids mit dem Feind“. Zehn Jahre musste Kopelew in Gefängnissen und Lagern verbringen und traf in einem dieser Lager auch Alexander Solschenizyn, der ihn später in seinem Roman "Der erste Kreis der Hölle" beschrieben hat: "Ein grobschlächtiger Kerl mit vollem schwarzen Bart, der an einen Propheten aus der Bibel erinnert."

Solschenizyns Eindruck der Grobschlächtigkeit rührte sicher daher, dass Kopelew trotz der Erfahrungen in der Lagerhaft ein geradezu gläubiger Kommunist geblieben war und auf die Reformfähigkeit der Partei setzte. Erst in den 60er-Jahren erkannte er seine Illusionen und führte eine schonungslose Lebensinventur durch.

Solschenizyns Eindruck der Grobschlächtigkeit rührte sicher daher, dass Kopelew trotz der Erfahrungen in der Lagerhaft ein geradezu gläubiger Kommunist geblieben war und auf die Reformfähigkeit der Partei setzte. Erst in den 60er-Jahren erkannte er seine Illusionen und führte eine schonungslose Lebensinventur durch.

Deutschland als "Wahlheimat"

„Aufbewahrt für alle Zeit“ - dieser Titel des zweiten Bandes seiner Autobiografie zitierte den Stempel auf sowjetischen Gerichtsakten über Staatsverbrechen. Vom Machtapparat mehr und mehr bedrängt, war es eine Überraschung, dass der Autor im Oktober 1980 zusammen mit seiner Frau Raissa Orlowa zu einem einjährigen Arbeitsaufenthalt in die Bundesrepublik reisen durfte - um knapp drei Monate später, im Januar 1981, ausgebürgert zu werden. Über seine Befindlichkeit gab er kurz darauf in seiner Dankesrede zur Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels Auskunft:

„Russland ist meine Heimat. Deutschland ist meine Wahlheimat. Genau so wie es Goethe meinte: Lassen wir also gesondert, was die Natur gesondert hat, verknüpfen wir aber dasjenige, was in großen Fernen auf dem Erdboden auseinandersteht, ohne den Charakter des Einzelnen zu schwächen, in Geist und Liebe."

„Ein Dichter kam vom Rhein“ heißt eine Studie Kopelews über Heinrich Heine. Am Rhein und in der Nähe seines Freundes Heinrich Böll fühlte Kopelew sich wohl und arbeitete bis zu seinem Tod am 18. Juni 1997 an seinem Werk weiter.