Es ist ein Jubiläum, das sich die OPEC sicherlich anders vorgestellt hatte. 2020 wird die Organisation erdölexportierender Staaten 60 Jahre alt. Doch ausgerechnet zum Geburtstag versetzt die Coronakrise den weltweiten Öl-Markt in Aufruhr – beobachtet auch Kirsten Westphal, Leiterin des Projekts "Geopolitik der Energiewende" bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Weil sie derzeit im Homeoffice arbeitet, findet das Interview im Hauptbahnhof Potsdam statt.

"Das ist schon Wahnsinn! Was wir gesehen haben in dem letzten halben Jahr ist unglaublich. Wir haben einen Rekordverbrauch auf dem Ölmarkt von 100 Millionen Barrel am Tag. Das war ja so eine Schallgrenze, die wir da durchstoßen haben - und dann ein enormer Einbruch, und dann wirklich die Entscheidung, zehn Millionen Barrel am Tag vom Markt zu nehmen. Das zeigt schon auch diese enormen Auswirkungen der Pandemie."

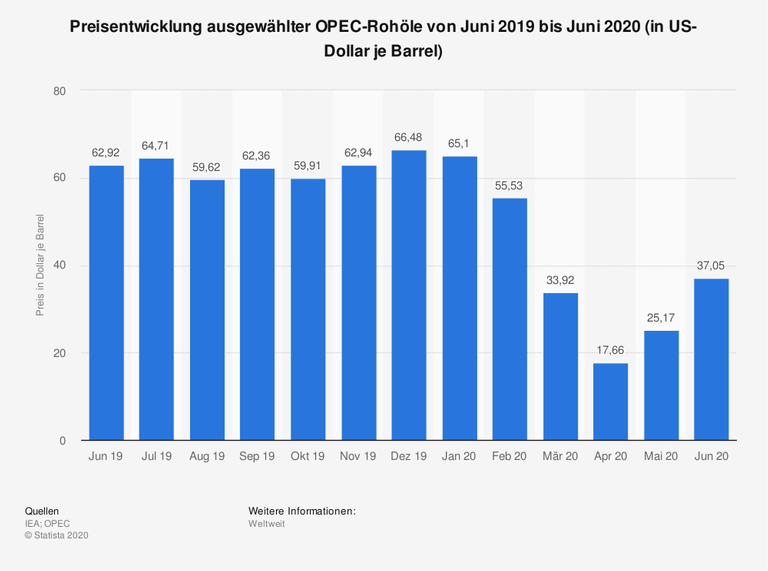

Ein beispielloser Absturz, gefolgt von einer beispiellosen Rettungsaktion durch die erdölexportierenden Staaten - damit hat der Rohölpreis im Frühjahr Schlagzeilen geschrieben. Für die Weltwirtschaft ist das von hoher Bedeutung.

"Das ist schon Wahnsinn! Was wir gesehen haben in dem letzten halben Jahr ist unglaublich. Wir haben einen Rekordverbrauch auf dem Ölmarkt von 100 Millionen Barrel am Tag. Das war ja so eine Schallgrenze, die wir da durchstoßen haben - und dann ein enormer Einbruch, und dann wirklich die Entscheidung, zehn Millionen Barrel am Tag vom Markt zu nehmen. Das zeigt schon auch diese enormen Auswirkungen der Pandemie."

Ein beispielloser Absturz, gefolgt von einer beispiellosen Rettungsaktion durch die erdölexportierenden Staaten - damit hat der Rohölpreis im Frühjahr Schlagzeilen geschrieben. Für die Weltwirtschaft ist das von hoher Bedeutung.

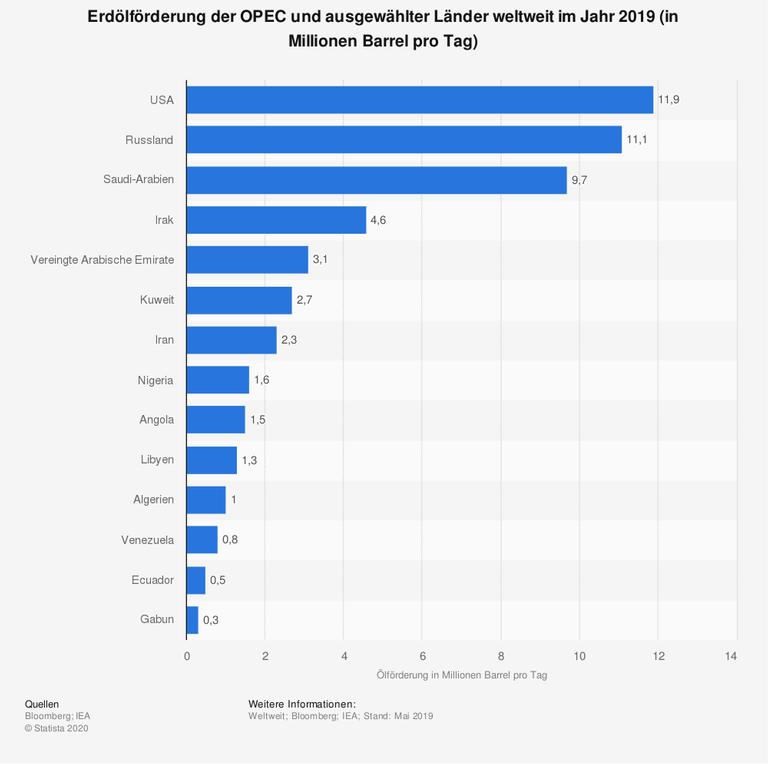

Erdöl ist im Alltag vieler Menschen allgegenwärtig - als Benzin für Autos, als Kerosin für Flugzeuge, als Bestandteil von Kosmetik und Kleidung. Wie viel Verbraucher für bestimmte Produkte zahlen müssen, kann davon abhängen, für welchen Preis Rohöl auf dem Weltmarkt gehandelt wird. Dieser Preis wird maßgeblich von der OPEC beeinflusst. Der Organisation mit Sitz in Wien gehören derzeit 13 Staaten an, die Erdöl fördern und exportieren. Gegründet wurde die OPEC 1960 – unter anderem von Kuwait, Saudi-Arabien und Venezuela. Vereinfacht gesagt, es geht den Mitgliedern darum, den Preis für Rohöl so hoch zu halten, dass alle gut daran verdienen. Dabei stehen sie in Konkurrenz zu Staaten, die auch über Erdöl verfügen, aber kein OPEC-Mitglied sind – wie zum Beispiel Russland und die USA.

Für alle Erdöl-Staaten stand der Preis Anfang 2020 bei soliden 61 Dollar pro Barrel der gängigen Sorte WTI. Dann aber kam Corona – und es folgte ein Preisverfall, den der Wirtschaftssender Bloomberg Television im Minutentakt kommentierte.

9. März 2020 geht als "Schwarzer Montag" in die Geschichte ein

28. Februar: Das Corona-Virus drückt auf die Weltwirtschaft. Der Rohölpreis ist auf 46 Dollar pro Barrel gefallen. In den Reihen der großen Ölländer bricht ein Streit aus. Saudi-Arabien fordert Russland auf, seine Ölförderung zu drosseln, um den Preis zu stabilisieren. Zwar ist Russland kein OPEC-Mitglied, aber es gehört einer Allianz an, die sich als "OPECPlus" einen Namen gemacht hat - und auch dort gelten gemeinsam vereinbarte Förderquoten.

Saudi-Arabien beginnt einen Preiskrieg: Um sich Anteile am Weltmarkt zu sichern, kündigt es an, seine Ölproduktion zu steigern und seine Preise zu senken. Auch Russland gibt die Förderquoten frei. Billiges Rohöl flutet den Weltmarkt. Der 9. März ist ein "Schwarzer Montag": Einige Staaten gehen in den Lockdown, die Märkte sind in freiem Fall, der Ölpreis rutscht hinterher.

"At 30 Dollars WTI simply doesn’t work for anyone. So what you are going to see is massive budget cuts. The industry simply does not work at these levels, really for anyone."

"At 30 Dollars WTI simply doesn’t work for anyone. So what you are going to see is massive budget cuts. The industry simply does not work at these levels, really for anyone."

COVID-19 bringt die Nachfrage zum Erliegen

11.März: Die Weltgesundheitsorganisation WHO erklärt COVID-19 zur Pandemie. Die Folgen: Flüge fallen aus, Autos und Fabriken stehen still – die Nachfrage nach Rohöl sinkt weiter. Am 16. März fällt der Ölpreis auf 29 Dollar pro Barrel WTI.

US-Präsident Trump greift zum Telefon. Er ruft den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman auf, die Förderung zu drosseln und den Ölpreis auf diese Weise zu stabilisieren. Die OPEC beraumt eine außerordentliche Krisensitzung an.

US-Präsident Trump greift zum Telefon. Er ruft den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman auf, die Förderung zu drosseln und den Ölpreis auf diese Weise zu stabilisieren. Die OPEC beraumt eine außerordentliche Krisensitzung an.

Denn die Weltmarkt-Nachfrage ist zum Erliegen gekommen - die Produktion vollständig zu stoppen, ist jedoch aus technischen Gründen nicht möglich. Das Rohöl wird schneller bei den Lagerstätten angeliefert als es abtransportiert werden kann.

"Es könnte ein kolossales Überangebot in Höhe von 15 Millionen Barrel pro Tag geben im zweiten Jahresquartal. Damit wären die verfügbaren globalen Rohölspeicherkapazitäten innerhalb des Monats Mai erschöpft."

Negativer Ölpreis als historische Folge der Coronakrise

Ein mehrtätiger Diplomatie-Marathon beginnt. Am Ende steht ein historischer Deal. Die Öl-Exportstaaten kündigen die einschneidendste Produktionskürzung in der Geschichte der OPEC an. Zunächst sollen zehn Millionen Barrel täglich vom Markt genommen werden, danach soll die Drosselung in mehreren Stufen fortgeschrieben werden.

Montag, 20. April. Bei Börsenbeginn liegt der Preis für die amerikanische Ölsorte WTI bei 18 Dollar pro Barrel. Dann stürzt die Kurve ab: 10 Dollar, fünf Dollar, Null Dollar. Und der Preis fällt weiter. Bei Börsenschluss liegt er bei minus 37 Dollar. Die von der OPECPlus beschlossene Drosselung der Förderung hat nicht schnell genug gegriffen: In den USA müssen die Öl-Verkäufer draufzahlen, dass ihnen jemand den Rohstoff abnimmt.

Der Ölpreis: Gerechnet wird er in "Barrel" - ein historisches Fass mit einem Fassungsvermögen von 159 Liter. In den USA bestimmt die Rohölsorte WTI, "West Texas Intermediate", den Preis - in Europa ist es die Nordsee-Sorte "Brent".

Historische Entwicklung der Ölförderung

Als in den 1960er-Jahren die Wirtschaft in westlichen Industrienationen floriert, gilt Öl als Motor des Fortschritts. Die Rohöl-produzierenden Länder selbst allerdings haben nur wenig davon, ihre Staatskassen bleiben leer. Da immer neue Ölquellen entdeckt werden, kostet ein Barrel weniger als zwei Dollar. Und die Rendite fließt sie nicht selten an die Konzerne. Die OPEC will Abhilfe schaffen. Ölfirmen sollen höher besteuert werden, Ölquellen weitgehend verstaatlicht. Den ölexportierenden Ländern gibt die OPEC damit einen mächtigen Hebel in die Hand: Künftig können sie selbst bestimmen, wieviel Öl sie produzieren und auf den Weltmarkt bringen.

"Ein großer Erfolg! Obwohl in den 1960er-Jahren wohl nur die Leute in der Ölindustrie etwas von all dem mitbekommen haben. Als normaler Deutscher oder Italiener hat man damals vermutlich nicht einmal gewusst, dass die OPEC überhaupt gegründet wurde", sagt der italienische Historiker Guiliano Garavini, der 2019 nach vier Jahren Recherchen in Abu Dhabi ein vielbeachtetes Buch geschrieben hat. Titel: "Aufstieg und Fall der OPEC im 20. Jahrhundert". Garavini betont, dass die OPEC in westlichen Ländern häufig zu Unrecht als ein rein arabisches Bündnis angesehen werde.

"Die OPEC ist keine Organisation des Mittleren Ostens. Sie hat schließlich nicht nur arabische Mitgliedsstaaten, sondern auch solche aus Lateinamerika und Afrika. Nigeria gehört dazu und die Staaten der Sub-Sahara. Ich würde sagen: Die OPEC ist die erste wirklich globalisierte Organisation, die je gegründet wurde."

"Ein großer Erfolg! Obwohl in den 1960er-Jahren wohl nur die Leute in der Ölindustrie etwas von all dem mitbekommen haben. Als normaler Deutscher oder Italiener hat man damals vermutlich nicht einmal gewusst, dass die OPEC überhaupt gegründet wurde", sagt der italienische Historiker Guiliano Garavini, der 2019 nach vier Jahren Recherchen in Abu Dhabi ein vielbeachtetes Buch geschrieben hat. Titel: "Aufstieg und Fall der OPEC im 20. Jahrhundert". Garavini betont, dass die OPEC in westlichen Ländern häufig zu Unrecht als ein rein arabisches Bündnis angesehen werde.

"Die OPEC ist keine Organisation des Mittleren Ostens. Sie hat schließlich nicht nur arabische Mitgliedsstaaten, sondern auch solche aus Lateinamerika und Afrika. Nigeria gehört dazu und die Staaten der Sub-Sahara. Ich würde sagen: Die OPEC ist die erste wirklich globalisierte Organisation, die je gegründet wurde."

Spätestens seit den Ölpreiskrisen der 70er-Jahre wird die OPEC von westlichen Staaten teilweise als Kartell angesehen, das den Ölpreis auch für politische Ziele einsetzt. Ein Grund, warum Länder oder Industriezweige beginnen, auf andere Energieträger zu setzen. Der Energiemarkt diversifiziert sich. Der Ölpreis sinkt. Wenn die Bezeichnung "Kartell" für die OPEC je zutreffend war, sagt der Historiker Garavini, dann war es in den 80ern.

"Zwischen 1982 und 1985, um einen Preiskollaps zu verhindern, hat die OPEC versucht, sowohl Rohölpreis als auch Rohölmenge auf dem Weltmarkt zu kontrollieren. Funktioniert hat das allerdings nicht: Viele Mitgliedsstaaten haben die vereinbarten Quoten unterlaufen, Saudi-Arabien aber hat seine Fördermenge tatsächlich gedrosselt - von zehn Millionen Barrel pro Tag auf zwei. Da haben sie sich gesagt: "Genug ist genug, wir können den Markt nicht im Alleingang ausbalancieren." Danach ist die OPEC zu dem geworden, was sie heute ist: Eine Organisation, die versucht, den Ölpreis in Phasen extremer Instabilität soweit anzupassen, dass der Markt sich ansatzweise stabilisieren kann."

Garavini: "Eigentlich sollten wir der OPEC dankbar sein"

Es ist ein Dilemma, das die Geschichte der OPEC prägt: Wann immer die Mitgliedsstaaten sich eine Drosselung der Fördermenge auferlegen, profitieren vom steigenden Preis vor allem diejenigen Ölförderländer, die sich nicht daranhalten. Doch bei allen internen Zerwürfnissen und geopolitischen Krisen - Garavini glaubt: Die Idee der OPEC ist richtig.

"Für Europäer und Amerikaner gilt: Je mehr gefördert wird und je niedriger der Preis, desto besser! Die OPEC ist die einzige Organisation weltweit, die je versucht hat, solche Dumpingpreise durch die Regulierung der Fördermenge zu verhindern. Eigentlich sollten wie der OPEC dankbar sein, denn immerhin geht es ja um rare Bodenschätze. Bei allem, was der OPEC nie richtig gelungen ist: Sie spielt keine schlechte Rolle. Sie spielt die Rolle eines Managers."

Das neue Jahrhundert bringt neue Rahmenbedingungen. Russland hat sich nach Ende der Sowjetära als selbstbewusster neuer Player auf dem Weltmarkt positioniert. Die USA haben entdeckt, wie man Öl und Gas aus den Poren von Schiefergestein fördert: Fracking! Und im Jahr 2015 beschließt die internationale Staatengemeinschaft in Paris, dass die Erderwärmung begrenzt werden soll, darum sollen weniger fossile Energieträger verbrannt werden. Der Ölpreis geht auf Sinkflug - und das schadet auch Nicht-OPEC-Staaten wie Russland, Kasachstan, Mexiko, Oman. Diese sagen der OPEC im Jahr 2016 ihre Unterstützung zu und drosseln ebenfalls ihre Fördermengen. "OPECPlus" nennt die Weltpresse das neue Bündnis. Drei Jahre lang geht die Rechnung auf: Der Ölpreis steigt. Doch dann kommt Corona.

"Für Europäer und Amerikaner gilt: Je mehr gefördert wird und je niedriger der Preis, desto besser! Die OPEC ist die einzige Organisation weltweit, die je versucht hat, solche Dumpingpreise durch die Regulierung der Fördermenge zu verhindern. Eigentlich sollten wie der OPEC dankbar sein, denn immerhin geht es ja um rare Bodenschätze. Bei allem, was der OPEC nie richtig gelungen ist: Sie spielt keine schlechte Rolle. Sie spielt die Rolle eines Managers."

Das neue Jahrhundert bringt neue Rahmenbedingungen. Russland hat sich nach Ende der Sowjetära als selbstbewusster neuer Player auf dem Weltmarkt positioniert. Die USA haben entdeckt, wie man Öl und Gas aus den Poren von Schiefergestein fördert: Fracking! Und im Jahr 2015 beschließt die internationale Staatengemeinschaft in Paris, dass die Erderwärmung begrenzt werden soll, darum sollen weniger fossile Energieträger verbrannt werden. Der Ölpreis geht auf Sinkflug - und das schadet auch Nicht-OPEC-Staaten wie Russland, Kasachstan, Mexiko, Oman. Diese sagen der OPEC im Jahr 2016 ihre Unterstützung zu und drosseln ebenfalls ihre Fördermengen. "OPECPlus" nennt die Weltpresse das neue Bündnis. Drei Jahre lang geht die Rechnung auf: Der Ölpreis steigt. Doch dann kommt Corona.

Auswirkungen des Fracking-Booms in den USA

Wer den Ölpreissturz durch die Pandemie verstehen wolle, müsse auf die Zeit zwischen 2011 und 2014 zurückblicken, als der Preis auf hohem Niveau ungewöhnlich stabil war, sagt Kerstin Westphal, Energieexpertin in der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.

"Da ist enorm viel investiert worden, nochmal mit großen Erwartungen auf den Reibach. Dann sind irgendwann 2014 die Preise auf einmal ziemlich schnell in den Keller gefallen, was eigentlich nur die überraschen konnte, die nicht schon so ein bisschen beobachtet haben, was auf dem US-Markt los ist, weil da ging es wirklich los mit dem Fracking-Boom in den USA."

"Da ist enorm viel investiert worden, nochmal mit großen Erwartungen auf den Reibach. Dann sind irgendwann 2014 die Preise auf einmal ziemlich schnell in den Keller gefallen, was eigentlich nur die überraschen konnte, die nicht schon so ein bisschen beobachtet haben, was auf dem US-Markt los ist, weil da ging es wirklich los mit dem Fracking-Boom in den USA."

Schneller als gedacht haben US-Konzerne das "Hydraulic Fracturing", kurz Fracking, zur rentablen Fördertechnologie weiterentwickelt, preisgünstiger als erwartet drängen Schieferöl und Schiefergas auf dem Weltmarkt. Die Umweltfolgen sind massiv, doch das Fracking erlöst die USA aus ihrer Abhängigkeit von anderen Öl-Staaten.

"Also, Insofern waren die letzten Jahre schon unglaublich in historischer Perspektive, weil massive geopolitische Krisen sich kaum im Ölpreis niedergeschlagen haben. Das ist wirklich der Effekt aus den USA, den wir gesehen haben."

Es ist das alte Dilemma. Besonders Russland fürchtet: Wenn die OPECPlus-Staaten ihre Fördermengen drosseln, um den Ölpreis zu stabilisieren, dann profitieren vor allem die Vereinigten Staaten.

"Da hat es im Gebälk der OPEC schon sehr geknirscht. Und auch der OPECPlus. Ich meine, Russland, dann schon mehrere Jahre unter US-Sanktionen, natürlich auch nicht wirklich politisch und ökonomisch willens, die US-Produzenten zu unterstützen."

Es ist das alte Dilemma. Besonders Russland fürchtet: Wenn die OPECPlus-Staaten ihre Fördermengen drosseln, um den Ölpreis zu stabilisieren, dann profitieren vor allem die Vereinigten Staaten.

"Da hat es im Gebälk der OPEC schon sehr geknirscht. Und auch der OPECPlus. Ich meine, Russland, dann schon mehrere Jahre unter US-Sanktionen, natürlich auch nicht wirklich politisch und ökonomisch willens, die US-Produzenten zu unterstützen."

"40 US-Dollar pro Barrel reicht den wenigsten!"

Das Krisenjahr 2020: Der Förderquotenstreit eskaliert, der Preiskrieg zwischen Russland und Saudi-Arabien beginnt. Der Corona-Schock aber trifft alle ölexportierenden Staaten gleichermaßen. Der unerwartet massive Verfall des Ölpreises bringt die Konkurrenten an einen Verhandlungstisch - und das verläuft durchaus konstruktiv. Die ölexportierenden Staaten beschließen, die Fördermengen massiv zu drosseln. Der Rohölpreis, nach seinem rapiden Absturz im April, reagiert schnell: Innerhalb weniger Tage erholt er sich. Derzeit hat sich der Preis für ein Barrel der Ölsorte WTI bei etwa 40 US-Dollar eingeschwungen. Der Sturm auf den Energiemärkten, so scheint es, ist fürs Erste vorüber. Kirsten Westphal aber warnt: Auf lange Sicht sei ein solcher Ölpreis zu niedrig.

"Da wird es für viele sehr, sehr, sehr eng. Da sehen wir dramatische Folgen, die dann auch für Europa enorme Konsequenzen haben. Weil die Länder, die da in Schwierigkeiten kommen, die sind alle sehr, sehr nah in der Nachbarschaft. Wir reden wenig über Algerien. Auch Aserbaidschan. Also da werden wir schon noch enorme Verwerfungen sehen. 40 US-Dollar pro Barrel reicht den wenigsten."

Von der Preisentwicklung auch betroffen ist Deutschlands größter Produzent von Erdgas und Erdöl: die Wintershall Dea GmbH mit Sitz in Hamburg.

"Da wird es für viele sehr, sehr, sehr eng. Da sehen wir dramatische Folgen, die dann auch für Europa enorme Konsequenzen haben. Weil die Länder, die da in Schwierigkeiten kommen, die sind alle sehr, sehr nah in der Nachbarschaft. Wir reden wenig über Algerien. Auch Aserbaidschan. Also da werden wir schon noch enorme Verwerfungen sehen. 40 US-Dollar pro Barrel reicht den wenigsten."

Von der Preisentwicklung auch betroffen ist Deutschlands größter Produzent von Erdgas und Erdöl: die Wintershall Dea GmbH mit Sitz in Hamburg.

"Ich habe in meinem Berufsleben schon einige Krisen in der Öl- und Gasindustrie durchgemacht. Aber noch niemals hatten wir eine wie diese. Es gibt mehr Unsicherheitsfaktoren als je zuvor, und das in den verschiedensten Bereichen. Eine Frage ist, wie sich Nachfrage nach Öl und Gas weiterentwickelt, also wie schnell die Weltwirtschaft auf ihr altes Niveau zurückkehren wird."

Wintershall Dea ist im Mai 2019 aus der Fusion der DEA AG mit der Wintershall Holding GmbH hervorgegangen. Das Erdgas und Erdöl, mit dem der Konzern den deutschen Markt versorgt, kommt nur zu einem Zehntel aus Deutschland. Den Rest produziert er in 13 verschiedenen Ländern: in Europa, Südamerika, im Mittleren Osten, Nordafrika und Russland. Doch die Coronakrise hat harte Einschnitte notwendig gemacht.

"Wir haben die Pläne für dieses Jahr angepasst: Die Investitionen haben wir um 30 Prozent heruntergefahren, die Kosten um zehn Prozent. Die Dividendenausschüttung an unsere Aktionäre haben wir ausgesetzt. Wir wissen ja nicht, wieviel Schocks da noch kommen - denn wir sind ja immer noch mitten in der Krise! Jedem, der behauptet, wir hätten sie schon hinter uns, dem würde ich fundamental widersprechen."

Kommt die Energiewende durch die Coronakrise schneller?

Wird die Coronakrise die Energiewende im Sinne des Pariser Klimaabkommens vorantreiben, weil das Vertrauen der Investoren in Rohöl wegen der heftigen Preisschwankungen zerstört ist? Diese Frage kann auch Paul Smith zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten.

"Die eine Hälfte der Welt glaubt, dass COVID-19 die Energiewende beflügeln wird, die andere glaubt, sie wird gebremst. Wir als Unternehmen sind fest davon überzeugt, dass die Energiewende kommt, und wir wollen ein Teil der Lösung sein."

Wintershall Dea selbst sieht Smith für die Energiewende grundsätzlich gut aufgestellt - und das, obwohl der Konzern einen großen Teil seines Umsatzes mit fossilen Energieträgern macht: Er produziert zu 70 Prozent Erdgas, das als Brückentechnologie für die Klimawende gilt, weil es eine bessere Umweltbilanz hat als andere fossile Energieträger. Und er plant weitere Investitionen in klimaschonende Technologien, beispielsweise will er den Unternehmensbereich Wasserstoff ausbauen.

"Es bleibt nur die Frage: Wie schnell wird es geschehen? Die Energiewende ist das größte Projekt, das wir uns als Weltgemeinschaft je vorgenommen haben. Es ist größer als die industrielle Revolution. Ich denke auch nicht, dass das Ende des Ölzeitalters bereits eingeläutet ist. Denn es geht ja nicht nur um Autos und Flugzeuge. Es geht um Elektrizität, Kleidung, Schuhe. Öl ist der Fels, auf dem unsere industrielle Entwicklung gebaut ist. Das können wir nicht über Nacht beenden."

"Die eine Hälfte der Welt glaubt, dass COVID-19 die Energiewende beflügeln wird, die andere glaubt, sie wird gebremst. Wir als Unternehmen sind fest davon überzeugt, dass die Energiewende kommt, und wir wollen ein Teil der Lösung sein."

Wintershall Dea selbst sieht Smith für die Energiewende grundsätzlich gut aufgestellt - und das, obwohl der Konzern einen großen Teil seines Umsatzes mit fossilen Energieträgern macht: Er produziert zu 70 Prozent Erdgas, das als Brückentechnologie für die Klimawende gilt, weil es eine bessere Umweltbilanz hat als andere fossile Energieträger. Und er plant weitere Investitionen in klimaschonende Technologien, beispielsweise will er den Unternehmensbereich Wasserstoff ausbauen.

"Es bleibt nur die Frage: Wie schnell wird es geschehen? Die Energiewende ist das größte Projekt, das wir uns als Weltgemeinschaft je vorgenommen haben. Es ist größer als die industrielle Revolution. Ich denke auch nicht, dass das Ende des Ölzeitalters bereits eingeläutet ist. Denn es geht ja nicht nur um Autos und Flugzeuge. Es geht um Elektrizität, Kleidung, Schuhe. Öl ist der Fels, auf dem unsere industrielle Entwicklung gebaut ist. Das können wir nicht über Nacht beenden."

Noch ist das Ölzeitalter nicht beendet - im Gegenteil: Den Beschlüssen des Pariser Klimagipfels zum Trotz krankt der Markt an einem Überangebot. Auch 60 Jahre nach ihrer Gründung gibt es für die OPEC also viel zu tun, wenn sie den Ölpreis in Zukunft stabil halten will. In der Coronakrise jedenfalls hat sie sich als handlungsfähig erwiesen, sagt Smith. Allein schon deshalb, weil sie die konkurrierenden Ölstaaten an einen Verhandlungstisch gebracht hat.

"Im Rückblick kann man sagen, dass die Nachfrage infolge des Lockdown über Nacht um 30 bis 40 Prozent zurückgegangen ist - weil wir nicht mehr Auto gefahren oder geflogen sind. Die Produktion wurde heruntergefahren, die Energiepreise sind auf ein ungesundes Niveau gefallen. Da hat die OPECPlus gemeinsam gehandelt, wie sie es nie zuvor getan hat. Die OPEC hat, was die Preisstabilisierung angeht, schon eine ganze Geschichte hinter sich. Und das tut jetzt die OPECPlus."

"Im Rückblick kann man sagen, dass die Nachfrage infolge des Lockdown über Nacht um 30 bis 40 Prozent zurückgegangen ist - weil wir nicht mehr Auto gefahren oder geflogen sind. Die Produktion wurde heruntergefahren, die Energiepreise sind auf ein ungesundes Niveau gefallen. Da hat die OPECPlus gemeinsam gehandelt, wie sie es nie zuvor getan hat. Die OPEC hat, was die Preisstabilisierung angeht, schon eine ganze Geschichte hinter sich. Und das tut jetzt die OPECPlus."