Triggerwarnung:

Text und Audio enthalten Beschreibungen zum Thema Suizid, die verstörend wirken können.

Hilfsangebote für Menschen mit Depressionen, Suizidgefährdete und ihre Angehörigen: Wenn Sie sich in einer scheinbar ausweglosen Situation befinden, zögern Sie nicht, Hilfe anzunehmen.

Hilfe bietet unter anderem die Telefonseelsorge in Deutschland unter 0800-1110111 (kostenfrei) und 0800-1110222 (kostenfrei) oder online unter telefonseelsorge.de an. Eine Liste mit bundesweiten Beratungsstellen gibt es hier.

Text und Audio enthalten Beschreibungen zum Thema Suizid, die verstörend wirken können.

Hilfsangebote für Menschen mit Depressionen, Suizidgefährdete und ihre Angehörigen: Wenn Sie sich in einer scheinbar ausweglosen Situation befinden, zögern Sie nicht, Hilfe anzunehmen.

Hilfe bietet unter anderem die Telefonseelsorge in Deutschland unter 0800-1110111 (kostenfrei) und 0800-1110222 (kostenfrei) oder online unter telefonseelsorge.de an. Eine Liste mit bundesweiten Beratungsstellen gibt es hier.

„Wir haben auf der anderen Seite des Hauses natürlich einen Treppenlift. Weil, wir haben ja meistens sehr, sehr schwer behinderte Leute, die niemals eine so lange Treppe hinaufgehen könnten“, sagt die Schweizer Hausärztin Erika Preisig.

„Aha, hier ist die Wohnung.“ „Das ist die Wohnung. Normalerweise haben wir mittwochs und donnerstags Freitodbegleitungen. Wir wollen nicht mehr als 80 pro Jahr, weil es sonst einfach zu viel wird. Unsere Aufgabe ist, uns in der Legalisierungsarbeit zu betätigen und nicht, so viele Freitod-Begleitungen wie möglich hier zu machen. Wir sind auch schon sehr weit gekommen übrigens: Vier Staaten von Australien haben das legalisiert, Neuseeland hat legalisiert, ganz Kanada hat legalisiert. Es gibt jetzt 62 Organisationen weltweit, in allen Ländern, fast allen Ländern, gibt es Organisationen, die für dieses Recht kämpfen.“

Erika Preisig meint das Recht auf Suizidassistenz, Schweizer sprechen meist von Freitodbegleitung. Selbst viele Medien benutzen dieses Wort, wenn sie über die Hilfe zur Selbsttötung berichten.

Erika Preisig meint das Recht auf Suizidassistenz, Schweizer sprechen meist von Freitodbegleitung. Selbst viele Medien benutzen dieses Wort, wenn sie über die Hilfe zur Selbsttötung berichten.

Schweizern ist Autonomie wichtig - bis zum Lebensende

Die Juristin Brigitte Tag ist seit 2002 Professorin für Straf- und Medizinrecht an der Universität Zürich: „Die Schweiz ist autonom, die Schweizer Bevölkerung bildet ihre Meinung autonom, das ist was ganz Wichtiges. Das heißt, man lässt sich nicht so gern von außen beeinflussen, sondern möchte die eigene Meinung, die man selber gebildet hat, die möchte man auch leben, auch im Sterben. Und das ist für mich eine der Erklärungen, warum in der Schweiz die Sterbehilfeorganisationen nach und nach groß werden konnten, weil man einfach gesagt hat: Das ist ein Teil für mich, um meine Autonomie bis zum Schluss am Lebensende leben zu können.“

Sieben Sterbehilfeorganisationen sind in der Schweiz aktiv. Eine davon ist der Verein Lifecircle, den Erika Preisig 2011 gegründet hat. Nach längerem Suchen fand sie im Gewerbegebiet der Kleinstadt Liestal bei Basel einen Ort, wo sie Suizid-Begleitungen durchführen kann. Der Weg zur Wohnung ist wenig einladend, führt an Bürogebäuden und einer Halde mit Asphalt vorbei. Hinterm Haus in dem engen Tal ist es grün.

„Also die ganze Wohnung ist eigentlich eingerichtet, als ob jemand hier wohnen könnte. Wenn man zum Küchenfenster rausschaut, schaut man auf eine vielleicht 200 Jahre alte Linde, und auf diesen wunderschönen Baum sieht man auch vom Begleitungszimmer aus, wenn wir da jetzt weitergehen. Und hier sitzt dann die Familie an diesem Tisch, Holztisch, blaue Stühle, Blumen, hier hat es mehr Blumen als in der Stube, weil ich einfach denke, es sollte also ein bisschen farbig und schön sein, wenn man sich vom Leben verabschiedet.“

„Also die ganze Wohnung ist eigentlich eingerichtet, als ob jemand hier wohnen könnte. Wenn man zum Küchenfenster rausschaut, schaut man auf eine vielleicht 200 Jahre alte Linde, und auf diesen wunderschönen Baum sieht man auch vom Begleitungszimmer aus, wenn wir da jetzt weitergehen. Und hier sitzt dann die Familie an diesem Tisch, Holztisch, blaue Stühle, Blumen, hier hat es mehr Blumen als in der Stube, weil ich einfach denke, es sollte also ein bisschen farbig und schön sein, wenn man sich vom Leben verabschiedet.“

BVG-Urteil bringt Paradigmenwechsel in Deutschland

Als Hausärztin betreute Preisig Schwerstkranke lange Zeit nur palliativmedizinisch, von Hilfe zum Suizid wollte sie nichts wissen. Ein Vorfall aus Kindertagen begleitet sie. Ihr Vater hatte sich und seine sieben Kinder töten wollen, nachdem die Mutter gestorben war. Die kleine Erika hielt ihn davon ab. 2006 dann nahm sich der Vater nach einem Schlaganfall tatsächlich das Leben, mit Hilfe von Dignitas Schweiz, in ihrem Beisein. Danach wurde Suizidassistenz für die mittlerweile über 60-jährige zur Mission. Nahezu 400 Menschen hat sie bei der Selbsttötung geholfen. Die ersten Jahre arbeitete sie für Dignitas. Dann reichte ihr das nicht mehr.

„Ich habe dann gesagt, ich will an die Kongresse gehen dürfen. Ich will Interviews geben dürfen. Ich will Filme machen, so viele Dokumentarfilme wie möglich, in verschiedenen Ländern. Das kann ich mit Dignitas nicht, also muss ich eine eigene Organisation gründen.“

Am Vortag unseres Interviews war Preisig noch bei einem Kongress in Warschau, um über Suizidassistenz zu sprechen. Im Herbst wird sie als Referentin zum Weltkongress der Sterbehilfeorganisationen in Kanada reisen. In Deutschland trug sie als Klägerin dazu bei, dass die Bundesverfassungsrichter 2020 den Paragrafen 217 des Strafgesetzbuchs für nichtig erklärten. Seither ist das Verbot der organisierten Suizidhilfe in Deutschland aufgehoben. Jeder Mensch, so die Richter, habe einen verfassungsrechtlich geschützten Anspruch auf Hilfe zur Selbsttötung, solange er nur freiverantwortlich entscheide.

„Dieser Herr Vosskuhle, dieser Verfassungsgerichtspräsident, hat mich sehr beeindruckt, weil er gesagt hat: Es kann nicht sein, dass man abhängig von einer Krankheit sterben darf. Das ist ein Menschenrecht, und es muss möglich sein, auch unabhängig von einer Krankheit jederzeit über das eigene Leben zu entscheiden.“

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts bedeutet für Deutschland einen Paradigmenwechsel. Das Land sucht einen neuen Umgang mit dem Suizid. Nur geregelt ist bislang nichts. Kritiker mahnen, die Suizidassistenz dürfe nicht zu einer normalen Form der Lebensbeendigung werden. Sie fürchten, dass Alte oder Kranke unter Druck geraten könnten.

„Dieser Herr Vosskuhle, dieser Verfassungsgerichtspräsident, hat mich sehr beeindruckt, weil er gesagt hat: Es kann nicht sein, dass man abhängig von einer Krankheit sterben darf. Das ist ein Menschenrecht, und es muss möglich sein, auch unabhängig von einer Krankheit jederzeit über das eigene Leben zu entscheiden.“

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts bedeutet für Deutschland einen Paradigmenwechsel. Das Land sucht einen neuen Umgang mit dem Suizid. Nur geregelt ist bislang nichts. Kritiker mahnen, die Suizidassistenz dürfe nicht zu einer normalen Form der Lebensbeendigung werden. Sie fürchten, dass Alte oder Kranke unter Druck geraten könnten.

Vorbild oder abschreckendes Beispiel?

Experten sagen: Der Blick auf die Schweiz zeigt, wie es hierzulande in zehn Jahren sein könnte. Suizidassistenz ist dort so akzeptiert, dass manche Menschen ihren Suizidhelfern in vorformulierten Todesanzeigen für ihre Dienste danken. Die Schweiz – ein Vorbild für Deutschland oder ein abschreckendes Beispiel?

Jürg Wiler ist bis Mai 2022 Kommunikationsvorstand und Vizepräsident bei Exit Deutsche Schweiz: „Es sind mittlerweile 145.000, es kommen jedes Jahr 10.000 Mitglieder dazu. Wir bekommen jedes Jahr rund 3.600 Anfragen zu Freitodbegleitungen. Das sind Menschen, die in einer schwierigen Lebenssituation sind, und hier zeigen wir den Weg nach vorne auf. Wir zeigen auch Alternativen auf zu einer Freitodbegleitung, zum Beispiel Palliativmedizin, und beraten diese Menschen in ihrer Krise am Telefon oder auch persönlich.“

Exit feiert in diesem Jahr sein 40jähriges Bestehen. Der Verein ist die älteste und größte Sterbehilfeorganisation der Schweiz. Und er will weiterwachsen.

"Pflegefachfrau oder Lehrerin. Klavier oder Trompete. Michael oder Christoph. Hausfrau oder Karriere …"

Jürg Wiler ist bis Mai 2022 Kommunikationsvorstand und Vizepräsident bei Exit Deutsche Schweiz: „Es sind mittlerweile 145.000, es kommen jedes Jahr 10.000 Mitglieder dazu. Wir bekommen jedes Jahr rund 3.600 Anfragen zu Freitodbegleitungen. Das sind Menschen, die in einer schwierigen Lebenssituation sind, und hier zeigen wir den Weg nach vorne auf. Wir zeigen auch Alternativen auf zu einer Freitodbegleitung, zum Beispiel Palliativmedizin, und beraten diese Menschen in ihrer Krise am Telefon oder auch persönlich.“

Exit feiert in diesem Jahr sein 40jähriges Bestehen. Der Verein ist die älteste und größte Sterbehilfeorganisation der Schweiz. Und er will weiterwachsen.

"Pflegefachfrau oder Lehrerin. Klavier oder Trompete. Michael oder Christoph. Hausfrau oder Karriere …"

Ein Radiospot aus dem Jahr 2019, abrufbar auf der Webseite von Exit.

„Hund oder Katze. Flugzeug oder Bahn. Rente oder Kapital ... "

Exit schaltet auch Zeitungsanzeigen und produziert TV-Spots mit Prominenten, die den Verein unterstützen.

"Ihr ganzes Leben lang haben Sie selbstbestimmt entschieden. Weshalb soll das bis zum Schluss nicht auch so bleiben?“

Werbung für Suizidassistenz?

In Deutschland sollen bestimmte Formen der Werbung für Suizidassistenz bei Strafe verboten werden, so will es ein Gesetzentwurf, den Grünen-Politikerin Kirsten Kappert-Gonther mit Abgeordneten aller Fraktionen außer der AfD vorgelegt hat. Der Schweizer Bundesrat hat darauf verzichtet, die organisierte Suizidhilfe explizit zu regulieren.

Die Juristin Brigitte Tag: „Was wir kennen, ist natürlich das Recht jedes Einzelnen, der urteilsfähig ist, sein Leben eigenständig zu beenden. Das bedeutet, aus dem Persönlichkeitsrecht resultiert das Recht auf Selbsttötung.“

Lediglich eine einzige Vorschrift im Strafgesetzbuch befasst sich mit der Hilfe zur Selbsttötung. „Da steht Artikel 115 des Strafgesetzbuches im Mittelpunkt: Wer aus selbstsüchtigen Beweggründen einem anderen hilft, sich selbst zu töten, der wird bestraft. Wenn jemand altruistisch handelt und immer vorausgesetzt, dass die Person, die sterben möchte, sich selbst tötet, die Tatherrschaft hat über das gesamte Geschehen, dann ist das kein strafbares Verhalten.“

Neben dieser Vorschrift im Strafgesetzbuch prägen höchstrichterliche Urteile und Expertenempfehlungen die Praxis der Suizidassistenz. Zudem existieren privatrechtliche Vorschriften, etwa das ärztliche Standesrecht. Ein Werbeverbot gibt es in der Schweiz nicht. Es würde Exit auch nicht betreffen, sagt Jürg Wiler.

„Wir werben ja nicht für die Suizidassistenz, sondern für die Selbstbestimmung im Leben und am Lebensende. Jetzt kommt auch eine Generation der sogenannten Babyboomer ins Alter. Und genau dieser Generation ist es sehr wichtig, dass sie wie in ihrem ganzen Leben auch weiterhin über ihr Leben entscheiden können. Und das wieder in Erinnerung zu rufen, ist unsere Aufgabe. Also dass man sich am Lebensende nicht vom Krankenhauspersonal oder von mir vom Pfarrer vorschreiben lässt, wie man sterben muss, oder eben wie man verzögert sterben muss.“

Die Juristin Brigitte Tag: „Was wir kennen, ist natürlich das Recht jedes Einzelnen, der urteilsfähig ist, sein Leben eigenständig zu beenden. Das bedeutet, aus dem Persönlichkeitsrecht resultiert das Recht auf Selbsttötung.“

Lediglich eine einzige Vorschrift im Strafgesetzbuch befasst sich mit der Hilfe zur Selbsttötung. „Da steht Artikel 115 des Strafgesetzbuches im Mittelpunkt: Wer aus selbstsüchtigen Beweggründen einem anderen hilft, sich selbst zu töten, der wird bestraft. Wenn jemand altruistisch handelt und immer vorausgesetzt, dass die Person, die sterben möchte, sich selbst tötet, die Tatherrschaft hat über das gesamte Geschehen, dann ist das kein strafbares Verhalten.“

Neben dieser Vorschrift im Strafgesetzbuch prägen höchstrichterliche Urteile und Expertenempfehlungen die Praxis der Suizidassistenz. Zudem existieren privatrechtliche Vorschriften, etwa das ärztliche Standesrecht. Ein Werbeverbot gibt es in der Schweiz nicht. Es würde Exit auch nicht betreffen, sagt Jürg Wiler.

„Wir werben ja nicht für die Suizidassistenz, sondern für die Selbstbestimmung im Leben und am Lebensende. Jetzt kommt auch eine Generation der sogenannten Babyboomer ins Alter. Und genau dieser Generation ist es sehr wichtig, dass sie wie in ihrem ganzen Leben auch weiterhin über ihr Leben entscheiden können. Und das wieder in Erinnerung zu rufen, ist unsere Aufgabe. Also dass man sich am Lebensende nicht vom Krankenhauspersonal oder von mir vom Pfarrer vorschreiben lässt, wie man sterben muss, oder eben wie man verzögert sterben muss.“

"Enttabuisierung für den Altersfreitod"

Exit gibt sich seine eigenen Richtlinien, angelehnt an Gerichtspraxis und Expertenempfehlung. 973 Menschen nahmen sich im Jahr 2021 mit Hilfe des Vereins das Leben, darunter auch Patienten mit psychischen Krankheiten oder einer beginnenden Demenz. Die größte Gruppe stellten mit 340 Personen die an Krebs Erkrankten. An zweiter Stelle kommen betagte Menschen. Diese Zielgruppe ist Exit besonders wichtig.

„Seit etlichen Jahren ist es bei Exit möglich, dass hochaltrige Menschen erleichterte Bedingungen für eine Begleitung haben. Das heißt: Grundsätzlich muss ein Betagter für einen assistierten Suizid nicht an einer tödlichen Krankheit leiden, vielmehr geht es darum, dass Sterbewillige wegen schwerer Beschwerden oder Leiden ihre Lebensqualität als stark beeinträchtigt empfinden.“

Im Jahr 2017 gründete der Verein eigens eine Kommission, um die Liberalisierung des sogenannten Altersfreitods weiter voranzutreiben. Bei der Generalversammlung 2019 standen deren Vorschläge auf der Tagesordnung. Jürg Wiler: „Dann wurde auch diesem Anliegen stattgegeben, dass wir einerseits das Beratungsangebot für den Altersfreitod intensiviert haben und dass wir den Einsatz für die Enttabuisierung für den Altersfreitod in der Öffentlichkeit verstärken. Wir erwähnen auch bei den Medienberichten diesen Altersfreitod bewusst, also wir bringen dieses Thema immer wieder rein, wenn es möglich ist.“

„Warum eigentlich? Es ist doch wünschenswert, dass Menschen ihr Leben zu Ende leben, auch mit Einschränkungen. Oder würden Sie das anders sehen?“ „Es gibt immer noch ein Tabu in der Gesellschaft, auch in der Schweiz, obwohl rund 80 Prozent der Bevölkerung die Sterbehilfe unterstützt, aber es gibt immer noch ein Tabu. Also wenn vielleicht ein gebrechlicher, hochaltriger Mensch mit Exit stirbt und dann ein Polizeiauto vorfährt, dann ist das natürlich das Gespräch im Quartier. Das kommt oftmals vor. Also hier gibt es auch immer noch Tabus abzubauen.“

„Seit etlichen Jahren ist es bei Exit möglich, dass hochaltrige Menschen erleichterte Bedingungen für eine Begleitung haben. Das heißt: Grundsätzlich muss ein Betagter für einen assistierten Suizid nicht an einer tödlichen Krankheit leiden, vielmehr geht es darum, dass Sterbewillige wegen schwerer Beschwerden oder Leiden ihre Lebensqualität als stark beeinträchtigt empfinden.“

Im Jahr 2017 gründete der Verein eigens eine Kommission, um die Liberalisierung des sogenannten Altersfreitods weiter voranzutreiben. Bei der Generalversammlung 2019 standen deren Vorschläge auf der Tagesordnung. Jürg Wiler: „Dann wurde auch diesem Anliegen stattgegeben, dass wir einerseits das Beratungsangebot für den Altersfreitod intensiviert haben und dass wir den Einsatz für die Enttabuisierung für den Altersfreitod in der Öffentlichkeit verstärken. Wir erwähnen auch bei den Medienberichten diesen Altersfreitod bewusst, also wir bringen dieses Thema immer wieder rein, wenn es möglich ist.“

„Warum eigentlich? Es ist doch wünschenswert, dass Menschen ihr Leben zu Ende leben, auch mit Einschränkungen. Oder würden Sie das anders sehen?“ „Es gibt immer noch ein Tabu in der Gesellschaft, auch in der Schweiz, obwohl rund 80 Prozent der Bevölkerung die Sterbehilfe unterstützt, aber es gibt immer noch ein Tabu. Also wenn vielleicht ein gebrechlicher, hochaltriger Mensch mit Exit stirbt und dann ein Polizeiauto vorfährt, dann ist das natürlich das Gespräch im Quartier. Das kommt oftmals vor. Also hier gibt es auch immer noch Tabus abzubauen.“

Fernsehspiel, fiktiver Ethikrat und Zuschauer-Abstimmung

„Eigentlich geht es bei dieser ganzen Diskussion ja um die Frage: Wie wollen wir zusammenleben?" Karin Nestor leitet die onkologische Palliativmedizin am Kantonsspital St. Gallen. Wie viele Schweizer Ärztinnen und Ärzte beobachtet sie die Entwicklung mit Sorge. Ältere Menschen gerieten nicht zufällig zu einem Zeitpunkt in den Fokus von Sterbehilfeorganisationen, da der Generationenvertrag wankt. "Wie wollen wir umgehen mit Angewiesenheit, mit Alter, mit Krankheit, mit Behinderung? Und gelingt es uns, so ein Klima im Zusammenleben zu schaffen, dass auch der kranke, der behinderte, der ältere Mensch sich sicher ist: Man hilft mir gern, und auch ich kann einen wertvollen Beitrag zum Zusammenleben leisten. Und für mich als Ärztin war es sehr interessant, dass im Zuge der Berichterstattung der deutschen Diskussion um den Paragraf 217 sich das Klima nochmals verändert hat.“

„Es geht um einen Mann, einen 78 Jahre alten Mann, der vor dem Ethikrat steht mit der Bitte, dass er sterben möchte, und sozusagen Sterbehilfe verlangt.“ Schauspielerin Christiane Paul über das Fernsehspiel "Gott" von Ferdinand von Schirach. Es wurde im Dezember 2020 in der ARD ausgestrahlt. „Er ist nicht krank, er ist verwitwet, und zu diesem Sachverhalt äußern sich verschiedene Sachverständige, damit der Ethikrat sozusagen über sein Anliegen entscheiden kann.“

Der fiktive Fall des Witwers Richard Gärtner wird im Fernsehspiel vor einem fiktiven Ethikrat verhandelt. In der im Anschluss gesendeten Talkshow "hart aber fair" stimmten die Zuschauer über das Schicksal des Witwers ab: 71 Prozent waren dafür, dass er das Sterbemedikament bekommt. Die Diskussion um den Paragrafen 217 hat viele Jahre zuvor begonnen.

Karin Nestor: „In dieser Berichterstattung gab es ja unendlich viele Spielfilme, Fernsehserien, aber durchaus auch andere Diskussionen, die natürlich auch in der Deutschschweiz gesehen wurden. Und in dieser Zeit habe ich wahrgenommen, dass das Thema auch in der Schweiz noch mal anders diskutiert wurde. Und dass diese vielen Beispiele, die in den Filmen dargestellt wurden, eine Wirkung gehabt haben, auch auf die Patientinnen und Patienten und ihre Angehörigen.“

Der fiktive Fall des Witwers Richard Gärtner wird im Fernsehspiel vor einem fiktiven Ethikrat verhandelt. In der im Anschluss gesendeten Talkshow "hart aber fair" stimmten die Zuschauer über das Schicksal des Witwers ab: 71 Prozent waren dafür, dass er das Sterbemedikament bekommt. Die Diskussion um den Paragrafen 217 hat viele Jahre zuvor begonnen.

Karin Nestor: „In dieser Berichterstattung gab es ja unendlich viele Spielfilme, Fernsehserien, aber durchaus auch andere Diskussionen, die natürlich auch in der Deutschschweiz gesehen wurden. Und in dieser Zeit habe ich wahrgenommen, dass das Thema auch in der Schweiz noch mal anders diskutiert wurde. Und dass diese vielen Beispiele, die in den Filmen dargestellt wurden, eine Wirkung gehabt haben, auch auf die Patientinnen und Patienten und ihre Angehörigen.“

Werther-Effekt beim assistierten Suizid nicht berücksichtigt

Als Palliativmedizinerin ist Nestor regelmäßig mit Suizidwünschen konfrontiert. „Es wurde immer schwieriger, jemanden zu erreichen, der sich in so einer gedanklichen Entwicklung befand, und ich erkläre mir das eigentlich damit, dass wir ja den Werther-Effekt beim Suizid sehr gut kennen, also eine soziale Ansteckung auch der Suizidgedanken. Aufgrund derer es bestimmte Medienrichtlinien auch gibt, wo über Suizide möglichst sachlich, emotionsfrei, nicht so berichtet werden sollte, dass man sich als Betroffener damit identifizieren kann. Und das wird beim assistierten Suizid komplett vernachlässigt und nicht berücksichtigt.“

Schweizer Ärzte spielen bei der Suizidassistenz eine wichtige Rolle: Sie stellen das Rezept für das Sterbemittel Natrium-Pentobarbital aus. Doch die Vereinigung Schweizer Ärztinnen und Ärzte vertritt die gleiche Position wie ihr deutsches Pendant: Suizidassistenz ist keine genuin ärztliche Aufgabe. Falls Mitglieder im Einzelfall Hilfe zur Selbsttötung leisten, soll dies bei Menschen geschehen, die dem Tode bereits nahe sind. So schreibt es das Standesrecht vor.

Schweizer Ärzte spielen bei der Suizidassistenz eine wichtige Rolle: Sie stellen das Rezept für das Sterbemittel Natrium-Pentobarbital aus. Doch die Vereinigung Schweizer Ärztinnen und Ärzte vertritt die gleiche Position wie ihr deutsches Pendant: Suizidassistenz ist keine genuin ärztliche Aufgabe. Falls Mitglieder im Einzelfall Hilfe zur Selbsttötung leisten, soll dies bei Menschen geschehen, die dem Tode bereits nahe sind. So schreibt es das Standesrecht vor.

Doch der Druck auf die Ärzte wächst. 2018 veröffentlichte die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften SAMW eine Richtlinie zum Umgang mit Sterben und Tod. Demnach sollen Ärzte auch Menschen bei der Selbsttötung helfen dürfen, die dem Tod gar nicht nah sind, jedoch unerträglich leiden, an Krankheitssymptomen oder weil sie vielleicht nicht mehr gut sehen oder hören können. Aus Sicht der Ärztevereinigung ein Tabubruch - sie übernahm die Richtlinie der SAMW erst einmal nicht in ihr Standesrecht.

Suizidassistenz auch in Pflegeheimen?

Dürfen Suizidhelfer in Pflegeheimen aktiv werden? In Deutschland leisteten Sterbehilfeorganisationen ihre Dienste früher allenfalls diskret. Inzwischen diskutieren diakonische Einrichtungen, ob sie Hilfe zur Selbsttötung unter ihrem Dach erlauben sollen. Manche Züricher Heime öffnen Sterbehelfern seit rund zwanzig Jahren die Türen. In einer solchen Einrichtung lebt Max.

„Ich kann mit der rechten Hand an einem Stick diesen Rollstuhl vorwärts, rückwärts, seitwärts fahren und Höhe, Neigung, Rückenlehne, Armlehnen, alles kann ich elektrisch einstellen, sodass es mir wohl ist.“

Der pensionierte Richter, der nur mit Vornamen genannt werden möchte, ist im Gesundheitszentrum für das Alter Gehrenholz zu Hause. Zum Interview kommt er im Elektrorollstuhl, ein Gefährt mit knallroten Radkappen. „Ich kann die Beine hochnehmen, also so wie es mir wohl ist, und dank einem guten Kissen kann ich pro Tag ohne weiteres neun Stunden im Rollstuhl sitzen und mich beschäftigen.“

Der heute 76-Jährige war bereits langjähriges Exit-Mitglied, als er vor achteinhalb Jahren einen Unfall hatte. Seither sind seine Arme und Beine weitgehend gelähmt. Trotz des Schicksalsschlags dachte er seinerzeit noch nicht an Suizid. Elektronische Hilfsmittel erlauben ihm, am Leben teilzunehmen. „Also E-Mail mache ich über Spracheingaben. Und wenn's dann kleine Fehler gibt, dann muss ich das von Hand korrigieren. Mit diesem Stift, also beispielsweise, wenn ich diktiere: 'Spital Balgrist', dann kann es sein, wenn das Gerät noch nicht gewohnt ist, dass es dann schreibt ‚Baugerüst‘ - das ist nicht ganz dasselbe.“

Max hatte sich nach seinem Unfall entschlossen ins Leben zurückgekämpft. Vor drei Jahren allerdings geriet er in eine Situation, die ihm eine heikle Entscheidung abverlangte. Ihm stand eine schwere Blasenoperation mit ungewissem Ausgang bevor. „Da wusste ich nicht, ob ich eine solche Blasenoperation überhaupt noch wagen sollte oder ob ich vorher den Entscheid treffen würde, dass das nun mein Ende sein könnte.“

Die Ärzte konnten ihm nicht sagen, ob er die Operation gut überstehen würde und wie seine Lebensqualität anschließend wäre. „Wir haben dann noch eine letzte Möglichkeit probiert, diese Blasenoperation hinauszuzögern, und zwar mit einem Medikament. Und das funktioniert nun seit drei Jahren, und ich bin sehr, sehr froh, dass das jetzt funktioniert und dass ich den Entscheid damals nicht fällen musste.“

„Ich kann mit der rechten Hand an einem Stick diesen Rollstuhl vorwärts, rückwärts, seitwärts fahren und Höhe, Neigung, Rückenlehne, Armlehnen, alles kann ich elektrisch einstellen, sodass es mir wohl ist.“

Der pensionierte Richter, der nur mit Vornamen genannt werden möchte, ist im Gesundheitszentrum für das Alter Gehrenholz zu Hause. Zum Interview kommt er im Elektrorollstuhl, ein Gefährt mit knallroten Radkappen. „Ich kann die Beine hochnehmen, also so wie es mir wohl ist, und dank einem guten Kissen kann ich pro Tag ohne weiteres neun Stunden im Rollstuhl sitzen und mich beschäftigen.“

Der heute 76-Jährige war bereits langjähriges Exit-Mitglied, als er vor achteinhalb Jahren einen Unfall hatte. Seither sind seine Arme und Beine weitgehend gelähmt. Trotz des Schicksalsschlags dachte er seinerzeit noch nicht an Suizid. Elektronische Hilfsmittel erlauben ihm, am Leben teilzunehmen. „Also E-Mail mache ich über Spracheingaben. Und wenn's dann kleine Fehler gibt, dann muss ich das von Hand korrigieren. Mit diesem Stift, also beispielsweise, wenn ich diktiere: 'Spital Balgrist', dann kann es sein, wenn das Gerät noch nicht gewohnt ist, dass es dann schreibt ‚Baugerüst‘ - das ist nicht ganz dasselbe.“

Max hatte sich nach seinem Unfall entschlossen ins Leben zurückgekämpft. Vor drei Jahren allerdings geriet er in eine Situation, die ihm eine heikle Entscheidung abverlangte. Ihm stand eine schwere Blasenoperation mit ungewissem Ausgang bevor. „Da wusste ich nicht, ob ich eine solche Blasenoperation überhaupt noch wagen sollte oder ob ich vorher den Entscheid treffen würde, dass das nun mein Ende sein könnte.“

Die Ärzte konnten ihm nicht sagen, ob er die Operation gut überstehen würde und wie seine Lebensqualität anschließend wäre. „Wir haben dann noch eine letzte Möglichkeit probiert, diese Blasenoperation hinauszuzögern, und zwar mit einem Medikament. Und das funktioniert nun seit drei Jahren, und ich bin sehr, sehr froh, dass das jetzt funktioniert und dass ich den Entscheid damals nicht fällen musste.“

Wenn Geld eine Rolle spielt

Falls irgendwann doch eine Operation nötig wird, stellt sich für Max die Frage nach der Suizidassistenz erneut. Das Pflegeheim würde seinen Plänen dann wohl nicht entgegenstehen. Christian Strübi ist leitender Arzt im Gesundheitszentrum: „Natürlich gab es Bedenken. Es gab die Angst, dass es ansteckend sein könnte, wenn sich jemand das Leben nimmt, dass andere das miterleben und dass der Wunsch dann auch auftritt.“ Strübi erinnert sich an die Anfänge der Suizidassistenz vor gut 20 Jahren.

„Die Zusammenarbeit mit den Sterbehilfeorganisationen musste auch etwas eingespielt werden. Es herrschte zum Teil ein Misstrauen, dass wir das nicht zulassen wollten, wenn wir noch ein psychiatrisches Konzil durchführen wollten, und ein leichter Druck, sag ich es mal so.“ „Wer auf wen? Das habe ich nicht verstanden.“ „Druck von Sterbehilfeorganisationen, dass wir doch endlich vorwärtsmachen sollen, aber das ist schon lange nicht mehr so. Also es ist nicht mehr ein Gegeneinander, sondern ein Miteinander.“

Ein Punkt, sagt Strübi, macht ihm allerdings Sorge. „Das ist natürlich die Frage nach dem Geld. Man kostet Geld im Alter. Wenn man Pflege braucht, ist das teuer. Und das ist ein wichtiger Punkt, der ausgeschlossen werden muss, dass nicht finanzielle Interessen hinter einem Suizid stehen.“ Im Gesundheitszentrum für das Alter Gehrenholz zahlen bemittelte Bewohner zwischen 6.000 und 8.000 Franken Eigenbeteiligung im Monat.

Jürg Wiler, Vize-Präsident von Exit: „Sind wir ehrlich: Die Finanzen spielen beim Tod eine Rolle. Menschen, die sich überlegen, aus dem Leben zu scheiden, die schauen sich auch den Aspekt Finanzen an. Ich habe zum Beispiel auch schon mit einem Menschen gesprochen, der hat mir gesagt, wieso soll ich 200.000 Schweizer Franken später sterben?“

„Die Zusammenarbeit mit den Sterbehilfeorganisationen musste auch etwas eingespielt werden. Es herrschte zum Teil ein Misstrauen, dass wir das nicht zulassen wollten, wenn wir noch ein psychiatrisches Konzil durchführen wollten, und ein leichter Druck, sag ich es mal so.“ „Wer auf wen? Das habe ich nicht verstanden.“ „Druck von Sterbehilfeorganisationen, dass wir doch endlich vorwärtsmachen sollen, aber das ist schon lange nicht mehr so. Also es ist nicht mehr ein Gegeneinander, sondern ein Miteinander.“

Ein Punkt, sagt Strübi, macht ihm allerdings Sorge. „Das ist natürlich die Frage nach dem Geld. Man kostet Geld im Alter. Wenn man Pflege braucht, ist das teuer. Und das ist ein wichtiger Punkt, der ausgeschlossen werden muss, dass nicht finanzielle Interessen hinter einem Suizid stehen.“ Im Gesundheitszentrum für das Alter Gehrenholz zahlen bemittelte Bewohner zwischen 6.000 und 8.000 Franken Eigenbeteiligung im Monat.

Jürg Wiler, Vize-Präsident von Exit: „Sind wir ehrlich: Die Finanzen spielen beim Tod eine Rolle. Menschen, die sich überlegen, aus dem Leben zu scheiden, die schauen sich auch den Aspekt Finanzen an. Ich habe zum Beispiel auch schon mit einem Menschen gesprochen, der hat mir gesagt, wieso soll ich 200.000 Schweizer Franken später sterben?“

Sterbewillige müssen Infusions-Ventil selbst öffnen

Die Hausärztin Erika Preisig in ihrer Sterbebegleitwohnung in Liestal: „Wenn die Leute dann an diesem Tisch die Papiere ausgefüllt haben, legt sich die Person, die sterben möchte, ins Bett. Und da steckt man dann die Infusion, entweder ein Arzt oder eine Pflegefachfrau, steckt eine Infusion mit Kochsalzlösung. Der Patient übt, die Infusion aufzumachen, weil das ist ganz wichtig in der Schweiz: Wir kennen ja nicht die Euthanasie, sondern den begleiteten Freitod. Also der Patient muss zwingend die Infusion selbst öffnen.“

Die Hilfe zur Selbsttötung kostet für die Schweizer Mitglieder von Lifecircle 4.500 Franken. Ausländer, die im Verein in der Mehrheit sind, zahlen 10.000 Franken inklusive Bestattung. „Wenn er das dann zwei, dreimal geübt hat, macht man die Infusion zu, schüttet das Medikament in den Infusionsbeutel, und damit wir beweisen können, dass er das selbst gemacht hat und auch wusste, was dann passiert, stellen wir ihm vier Fragen.“

Die Fragen dienen der juristischen Absicherung von Erika Preisig und ihren Helferinnen. Sie werden für die Behörden gefilmt, ebenso wie das eigenhändige Ingangsetzen der Infusion durch den Suizidwilligen. „Ich frage dann: Wie ist Ihr Name? Wann sind Sie zur Welt gekommen? Warum sind sie hierhergekommen? Ich habe Ihnen eine Infusion gesteckt. Wissen Sie was passiert, wenn Sie diese Infusion öffnen?“

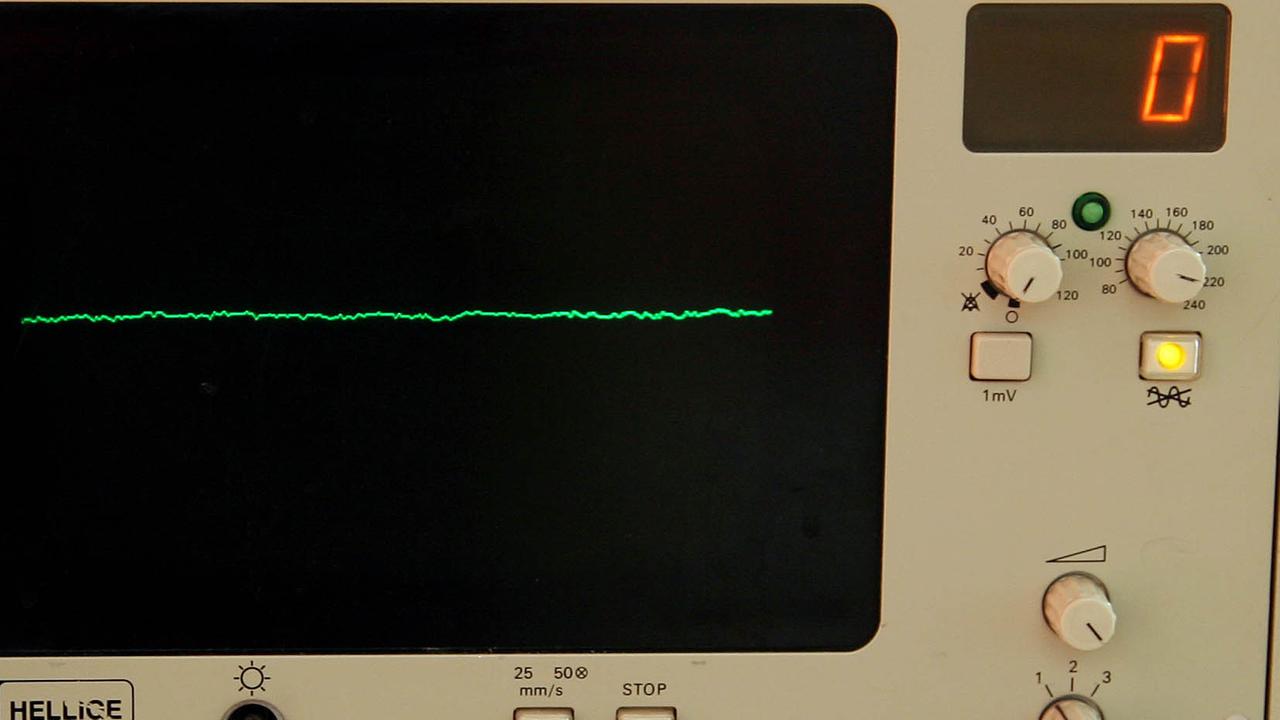

Sobald das Ventil geöffnet ist, tropft das Sterbemittel in die Venen der Patientinnen und Patienten. Natrium-Pentobarbital ist ein Wirkstoff aus der Gruppe der Barbiturate.

Die Hilfe zur Selbsttötung kostet für die Schweizer Mitglieder von Lifecircle 4.500 Franken. Ausländer, die im Verein in der Mehrheit sind, zahlen 10.000 Franken inklusive Bestattung. „Wenn er das dann zwei, dreimal geübt hat, macht man die Infusion zu, schüttet das Medikament in den Infusionsbeutel, und damit wir beweisen können, dass er das selbst gemacht hat und auch wusste, was dann passiert, stellen wir ihm vier Fragen.“

Die Fragen dienen der juristischen Absicherung von Erika Preisig und ihren Helferinnen. Sie werden für die Behörden gefilmt, ebenso wie das eigenhändige Ingangsetzen der Infusion durch den Suizidwilligen. „Ich frage dann: Wie ist Ihr Name? Wann sind Sie zur Welt gekommen? Warum sind sie hierhergekommen? Ich habe Ihnen eine Infusion gesteckt. Wissen Sie was passiert, wenn Sie diese Infusion öffnen?“

Sobald das Ventil geöffnet ist, tropft das Sterbemittel in die Venen der Patientinnen und Patienten. Natrium-Pentobarbital ist ein Wirkstoff aus der Gruppe der Barbiturate.

15 Gramm Natrium-Pentobarbital als Sterbemittel

Der Züricher Apotheker Albert Ganz: „Es war am Anfang noch spannend, weil wir wussten ja gar nicht, welche Dosis man verabreichen musste. Wir begannen mit sechs Gramm Pentobarbital als Dosis und dann sah man aber wirklich, dass einzelne Patienten - also starben alle mit sechs Gramm, es war das Zwanzigfache der berechneten Überdosis.“

Ganz ist bereits in Rente. Seine Apotheke in Zürich hat Sterbehelfer über Jahrzehnte mit Natrium-Pentobarbital versorgt. „Aber zum Teil ging es bis zu acht oder sogar zehn Stunden, dass die Patienten im Koma lagen, bis sie wirklich starben. Und dann beschloss man, langsam die Dosis zu erhöhen, dann acht Gramm, zehn Gramm, und jetzt ist man bei 15 Gramm.“

Das Medikament wurde ursprünglich als Schlaf- und Beruhigungsmittel entwickelt. Auch deutsche Sterbehilfeorganisationen würden es gern einsetzen. Zum Zweck der Selbsttötung darf es aber bislang nach dem Betäubungsmittelgesetz nicht abgegeben werden.

Albert Ganz ist für das Interview in seine alte Apotheke zurückgekehrt, die nun eine andere Leitung hat. „Ist das so eine Dosis, die man braucht?“ „Das ist jetzt gerade 15 Gramm.“ Ein weißes Pulver in einem orangefarbenen Fläschchen. Das Mittel kann auch oral verabreicht werden.

„Das ganze Fläschchen kann man in etwa 50 Milliliter Wasser reinleeren, mittels Rühren, da löst sich das sehr gut auf und das sollte der Patient möglichst in Einmal trinken.“ „Und ist bitter?“ „Es ist bitter.“ „Woher wissen Sie das eigentlich, haben Sie mal probiert?“ „Ja. Man nimmt ein Milligramm, zwei Milligramm, da spürt man das, wie das ist. So schlimm ist das auch nicht.“

Ganz ist bereits in Rente. Seine Apotheke in Zürich hat Sterbehelfer über Jahrzehnte mit Natrium-Pentobarbital versorgt. „Aber zum Teil ging es bis zu acht oder sogar zehn Stunden, dass die Patienten im Koma lagen, bis sie wirklich starben. Und dann beschloss man, langsam die Dosis zu erhöhen, dann acht Gramm, zehn Gramm, und jetzt ist man bei 15 Gramm.“

Das Medikament wurde ursprünglich als Schlaf- und Beruhigungsmittel entwickelt. Auch deutsche Sterbehilfeorganisationen würden es gern einsetzen. Zum Zweck der Selbsttötung darf es aber bislang nach dem Betäubungsmittelgesetz nicht abgegeben werden.

Albert Ganz ist für das Interview in seine alte Apotheke zurückgekehrt, die nun eine andere Leitung hat. „Ist das so eine Dosis, die man braucht?“ „Das ist jetzt gerade 15 Gramm.“ Ein weißes Pulver in einem orangefarbenen Fläschchen. Das Mittel kann auch oral verabreicht werden.

„Das ganze Fläschchen kann man in etwa 50 Milliliter Wasser reinleeren, mittels Rühren, da löst sich das sehr gut auf und das sollte der Patient möglichst in Einmal trinken.“ „Und ist bitter?“ „Es ist bitter.“ „Woher wissen Sie das eigentlich, haben Sie mal probiert?“ „Ja. Man nimmt ein Milligramm, zwei Milligramm, da spürt man das, wie das ist. So schlimm ist das auch nicht.“

Gestiegene Suizidzahlen fachen Kritik an

1.196 Menschen in der Schweiz entschieden sich 2019 für den assistierten Suizid. Die Zahl hat sich im Lauf eines Jahrzehnts vervierfacht. Auf klassische Weise nahmen sich 2019 rund 1.000 Menschen das Leben, in der Mehrzahl Männer. Der Psychiater und Psychotherapeut Raimund Klesse ist Präsident der Hippokratischen Gesellschaft Schweiz:

„Es ist ja eine skurrile Situation: Auf der einen Seite tun wir unsere Brücken schützen, sehr gut, und Suizide verhindern, und auf der anderen Seite kommen dann die Sterbehilfeorganisationen und geben gewissen Leuten das Gift, obwohl man weiß, dass die Suizidprävention und die Palliativmedizin und auch die Psychiatrie, die Therapie von Suizidalen solche Fortschritte gemacht haben. Es gibt tolle Modelle, wo man sieht, dass man niedrigschwellig ganz vielen Suizidalen helfen kann, dass sie von diesen Gedanken wieder wegkommen und andere Lösungen finden, ihr Leben auch gut zu leben.“

Nicht nur der massive Anstieg der Zahlen beim assistierten Suizid erfüllt Klesse mit Sorge. „Das sind vor allem ältere Frauen, die vorher gar keine Suizide begangen haben oder versucht haben, mit sogenannten weichen Methoden, und oft gerettet wurden und nachher keinen weiteren Suizidversuch unternommen haben. Also, es werden neue Gruppen erschlossen, die von selber gar keinen Suizid begangen hätten.“

„Es ist ja eine skurrile Situation: Auf der einen Seite tun wir unsere Brücken schützen, sehr gut, und Suizide verhindern, und auf der anderen Seite kommen dann die Sterbehilfeorganisationen und geben gewissen Leuten das Gift, obwohl man weiß, dass die Suizidprävention und die Palliativmedizin und auch die Psychiatrie, die Therapie von Suizidalen solche Fortschritte gemacht haben. Es gibt tolle Modelle, wo man sieht, dass man niedrigschwellig ganz vielen Suizidalen helfen kann, dass sie von diesen Gedanken wieder wegkommen und andere Lösungen finden, ihr Leben auch gut zu leben.“

Nicht nur der massive Anstieg der Zahlen beim assistierten Suizid erfüllt Klesse mit Sorge. „Das sind vor allem ältere Frauen, die vorher gar keine Suizide begangen haben oder versucht haben, mit sogenannten weichen Methoden, und oft gerettet wurden und nachher keinen weiteren Suizidversuch unternommen haben. Also, es werden neue Gruppen erschlossen, die von selber gar keinen Suizid begangen hätten.“

Suizidhilfe für psychisch Erkrankte besonders umstritten

Eine besonders umstrittene Patientengruppe sind Menschen mit psychischen Erkrankungen, weil die Erkrankung bei ihnen die Urteilsfähigkeit beeinträchtigen kann. Das Schweizer Bundesgericht befasste sich 2006 in einem Grundsatzurteil mit der Frage, ob solchen Menschen Suizidhilfe gewährt werden darf. Die Juristin Brigitte Tag:

„Es gibt normalerweise grundsätzlich Situationen oder Phasen, wo auch eine Person, die unter Depressionen leidet, urteilsfähig ist. Wenn Sie in dem Zeitpunkt den Suizid begeht, dann ist es auch tatsächlich ein Suizid.“ Und die Suizidhilfe somit nicht strafbar.

„Ist sie nicht urteilsfähig, ja, dann ist es aber Tötung oder unter Umständen sogar Mord, je nachdem, wie die Beweggründe sind, die hintendran stehen. Um hier eine gewisse Sicherheit hinein zu bekommen, hat das Bundesgericht dann auch festgestellt: Halt, jetzt muss aber ein externes Fachgutachten vor der Suizidhilfe dann die Urteilsfähigkeit der Person abgeklärt haben.“

Erika Preisig half 2016 einer depressiven Frau zur Selbsttötung, die bereits seit Jahrzehnten Exit-Mitglied war. Weil die Frau sich nicht psychiatrisch begutachten lassen wollte, kam eine Begleitung durch Exit nicht in Frage.

Preisig sagt zudem, sie habe keinen Psychiater gefunden, der zu einem Gutachten bereit war. Da sie selbst von der Urteilsfähigkeit ihrer Klientin überzeugt war, setzte sie sich über die Vorgabe des Bundesgerichts hinweg. Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage.

„Es gibt normalerweise grundsätzlich Situationen oder Phasen, wo auch eine Person, die unter Depressionen leidet, urteilsfähig ist. Wenn Sie in dem Zeitpunkt den Suizid begeht, dann ist es auch tatsächlich ein Suizid.“ Und die Suizidhilfe somit nicht strafbar.

„Ist sie nicht urteilsfähig, ja, dann ist es aber Tötung oder unter Umständen sogar Mord, je nachdem, wie die Beweggründe sind, die hintendran stehen. Um hier eine gewisse Sicherheit hinein zu bekommen, hat das Bundesgericht dann auch festgestellt: Halt, jetzt muss aber ein externes Fachgutachten vor der Suizidhilfe dann die Urteilsfähigkeit der Person abgeklärt haben.“

Erika Preisig half 2016 einer depressiven Frau zur Selbsttötung, die bereits seit Jahrzehnten Exit-Mitglied war. Weil die Frau sich nicht psychiatrisch begutachten lassen wollte, kam eine Begleitung durch Exit nicht in Frage.

Preisig sagt zudem, sie habe keinen Psychiater gefunden, der zu einem Gutachten bereit war. Da sie selbst von der Urteilsfähigkeit ihrer Klientin überzeugt war, setzte sie sich über die Vorgabe des Bundesgerichts hinweg. Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage.

Juristischer Klärungsbedarf auch in der Schweiz

Brigitte Tag: „Jetzt ist man natürlich in einem Riesendilemma. Im Nachhinein haben Sie nur noch die tote Person. Mit ihr können Sie nicht mehr kommunizieren, und Sie haben den toten Körper. Man kann den toten Körpern einer Autopsie zuführen, aber daraus kann man schlecht sehen, ob die Person urteilsfähig war oder nicht.“

Nach dem Tod ist somit eine zweifelsfreie Einschätzung der Urteilsfähigkeit kaum noch möglich. „Im Strafrecht geht es um 'in dubio pro reo', das heißt, wenn die Tatsachen nicht abgeklärt werden können, muss im Zweifel für den Angeklagten oder für die Angeklagte entschieden werden.“

Zwei untere Instanzen haben Erika Preisig wegen des Hauptvorwurfs der vorsätzlichen Tötung bereits freigesprochen. Im Laufe des Jahres soll ihr Fall nun vor dem Bundesgericht verhandelt werden – ein Freispruch ist nicht ausgeschlossen. Für Brigitte Tag zeigt dieser Fall vor allem eins: Womöglich muss sich der Schweizer Gesetzgeber doch über eine spezielle Regulierung der Suizidassistenz Gedanken machen, wie sie in Deutschland derzeit diskutiert wird.

Nach dem Tod ist somit eine zweifelsfreie Einschätzung der Urteilsfähigkeit kaum noch möglich. „Im Strafrecht geht es um 'in dubio pro reo', das heißt, wenn die Tatsachen nicht abgeklärt werden können, muss im Zweifel für den Angeklagten oder für die Angeklagte entschieden werden.“

Zwei untere Instanzen haben Erika Preisig wegen des Hauptvorwurfs der vorsätzlichen Tötung bereits freigesprochen. Im Laufe des Jahres soll ihr Fall nun vor dem Bundesgericht verhandelt werden – ein Freispruch ist nicht ausgeschlossen. Für Brigitte Tag zeigt dieser Fall vor allem eins: Womöglich muss sich der Schweizer Gesetzgeber doch über eine spezielle Regulierung der Suizidassistenz Gedanken machen, wie sie in Deutschland derzeit diskutiert wird.

Wie soll die Suizidassistenz in Deutschland reguliert werden?

Bislang wurde nur ein Entwurf von Grünen-Politikerin Kirsten Kappert-Gonther und dem SPD-Abgeordneten Lars Castellucci mit Abgeordneten aller Fraktionen mit Ausnahme der AfD in den Bundestag eingebracht. Er soll den assistierten Suizid ermöglichen, jedoch nicht fördern. Organisierte Suizidassistenz wird im neu formulierten § 217 wieder unter Strafe gestellt, sofern nicht in einem mehrstufigen Vorgehen festgestellt wurde, dass sich die Suizidwilligen freiverantwortlich entschieden haben.

Beratung Pflicht, Werbung verboten

Dies muss durch einen Facharzt für Psychiatrie oder Psychotherapie zweimal im Abstand von mindestens drei Monaten untersucht werden, wobei der konsultierte Arzt oder die Ärztin nicht an der Selbsttötung beteiligt sein darf. Zudem ist ein ergebnisoffenes Beratungsgespräch Pflicht, das unter anderem Alternativen zur Selbsttötung aufzeigt. In Ausnahmefällen, etwa bei weit fortgeschrittenen Erkrankungen darf die Freiverantwortlichkeit nach nur einer Untersuchung bescheinigt werden. Anstößige Werbung für die Hilfe zur Selbsttötung kann bestraft werden. Das Betäubungsmittelgesetz wird geändert, so dass die Abgabe von Natrium-Pentobarbital für Suizidzwecke möglich wird.

Recht auf selbstbestimmten Tod rechtlich absichern

Abgeordnete um die FDP-Politikerin Katrin Helling-Plahr veröffentlichten bereits im vergangenen Jahr einen Gesetzentwurf, der die Suizidassistenz außerhalb des Strafgesetzbuchs reguliert. Der Vorschlag will “das Recht auf einen selbstbestimmten Tod legislativ absichern und klarstellen, dass die Hilfe zur Selbsttötung straffrei möglich ist”. Zentraler Punkt ist eine Beratung für Suizidwillige, die von einer Person geleistet werden soll, die nicht an der Selbsttötung beteiligt ist. Nur „soweit erforderlich“ sollen ausgebildete Fachkräfte, etwa Ärzte oder Juristen, hinzugezogen werden. Damit Suizidwillige sich zeitnah beraten lassen können, sollen die Länder ein „ausreichendes plurales Angebot an wohnortnahen Beratungsstellen“ sicherstellen. Zusätzlich sollen sie dafür sorgen, dass Menschen mit körperlichen Einschränkungen ein „aufsuchendes Beratungsangebot“ zur Verfügung steht. Personal- und Sachkosten der Beratungsstellen sollen öffentlich gefördert werden. Eine Änderung des Betäubungsmittelgesetzes ist ebenfalls geplant.

Notlage ernst nehmen

Einen sogenannten Diskussionsentwurf legten die Grünen-Politikerinnen Renate Künast und Katja Keul vor. Er unterscheidet zwischen Menschen in einer medizinischen Notlage und anderen Suizidwilligen. Im Fall einer medizinischen Notlage, die insbesondere mit starken Schmerzen verbunden ist, soll der behandelnde Arzt prüfen, ob etwa der Sterbewunsch dem freien Willen entspricht und dauerhaft ist und die Betroffenen über Mittel informiert sind, ihre Leiden mildern könnten. Zudem muss ein zweiter Arzt diese Einschätzung schriftlich bestätigen. Wünscht dagegen ein Mensch Suizidhilfe, der nicht schwer erkrankt ist, sollen höhere Anforderungen gelten. Über den Antrag auf Zugang zu tödlich wirkenden Präparaten soll – anders als bei schwer Erkrankten – eine Behörde entscheiden.

Bislang wurde nur ein Entwurf von Grünen-Politikerin Kirsten Kappert-Gonther und dem SPD-Abgeordneten Lars Castellucci mit Abgeordneten aller Fraktionen mit Ausnahme der AfD in den Bundestag eingebracht. Er soll den assistierten Suizid ermöglichen, jedoch nicht fördern. Organisierte Suizidassistenz wird im neu formulierten § 217 wieder unter Strafe gestellt, sofern nicht in einem mehrstufigen Vorgehen festgestellt wurde, dass sich die Suizidwilligen freiverantwortlich entschieden haben.

Beratung Pflicht, Werbung verboten

Dies muss durch einen Facharzt für Psychiatrie oder Psychotherapie zweimal im Abstand von mindestens drei Monaten untersucht werden, wobei der konsultierte Arzt oder die Ärztin nicht an der Selbsttötung beteiligt sein darf. Zudem ist ein ergebnisoffenes Beratungsgespräch Pflicht, das unter anderem Alternativen zur Selbsttötung aufzeigt. In Ausnahmefällen, etwa bei weit fortgeschrittenen Erkrankungen darf die Freiverantwortlichkeit nach nur einer Untersuchung bescheinigt werden. Anstößige Werbung für die Hilfe zur Selbsttötung kann bestraft werden. Das Betäubungsmittelgesetz wird geändert, so dass die Abgabe von Natrium-Pentobarbital für Suizidzwecke möglich wird.

Recht auf selbstbestimmten Tod rechtlich absichern

Abgeordnete um die FDP-Politikerin Katrin Helling-Plahr veröffentlichten bereits im vergangenen Jahr einen Gesetzentwurf, der die Suizidassistenz außerhalb des Strafgesetzbuchs reguliert. Der Vorschlag will “das Recht auf einen selbstbestimmten Tod legislativ absichern und klarstellen, dass die Hilfe zur Selbsttötung straffrei möglich ist”. Zentraler Punkt ist eine Beratung für Suizidwillige, die von einer Person geleistet werden soll, die nicht an der Selbsttötung beteiligt ist. Nur „soweit erforderlich“ sollen ausgebildete Fachkräfte, etwa Ärzte oder Juristen, hinzugezogen werden. Damit Suizidwillige sich zeitnah beraten lassen können, sollen die Länder ein „ausreichendes plurales Angebot an wohnortnahen Beratungsstellen“ sicherstellen. Zusätzlich sollen sie dafür sorgen, dass Menschen mit körperlichen Einschränkungen ein „aufsuchendes Beratungsangebot“ zur Verfügung steht. Personal- und Sachkosten der Beratungsstellen sollen öffentlich gefördert werden. Eine Änderung des Betäubungsmittelgesetzes ist ebenfalls geplant.

Notlage ernst nehmen

Einen sogenannten Diskussionsentwurf legten die Grünen-Politikerinnen Renate Künast und Katja Keul vor. Er unterscheidet zwischen Menschen in einer medizinischen Notlage und anderen Suizidwilligen. Im Fall einer medizinischen Notlage, die insbesondere mit starken Schmerzen verbunden ist, soll der behandelnde Arzt prüfen, ob etwa der Sterbewunsch dem freien Willen entspricht und dauerhaft ist und die Betroffenen über Mittel informiert sind, ihre Leiden mildern könnten. Zudem muss ein zweiter Arzt diese Einschätzung schriftlich bestätigen. Wünscht dagegen ein Mensch Suizidhilfe, der nicht schwer erkrankt ist, sollen höhere Anforderungen gelten. Über den Antrag auf Zugang zu tödlich wirkenden Präparaten soll – anders als bei schwer Erkrankten – eine Behörde entscheiden.